蔡宇超 李永浮 朱冬奇

摘要:当前全国范围内的特色小镇发展势头迅猛,但“小镇”热潮背后也存在着不容忽视的问题。选择403个全国特色小镇为对象进行发展问题与对策研究。首先基于空间视角,运用地理集中指数、不平衡指数以及GIS空间格局分析等方法,探究全国特色小镇类型分布、产业分布、城市群分布、省市区分布以及三大地带的分布特征与差异,总结其基本规律;进而立足于特征差异的规律总结,对其中所反映出的产镇统筹、特色发掘、区域联系、发展重点、调控机制问题进行辨析论证;最后提出特色小镇若干发展策略。研究结果表明,只有正视当前特色小镇发展中暴露出的种种问题,进一步清晰认知特色小镇2种形态内涵,深度挖掘产业发展特色,加强与其所在城市群的空间联系,重视区域发展基础条件,在空间规划与调控机制上有效引导,才能实现特色小镇的融合、创新、统筹、有序、理性发展。

关键词:特色小镇;空间分布;GIS;发展现状;对策

中图分类号: TU984.2文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2019)08-0317-07

浙江省特色小镇建设拉开全国特色小镇建设序幕。特色小镇以形态、产业构成、运行模式等方面的创新,成为城市修补、生态修复、产业修缮的重要手段[1]。目前,住房和城乡建设部已公布403个全国特色小镇,浙江省“百镇”格局已然呈现,其他省份也陆续提出“百镇”培育目标。中国特色小镇的快速发展不仅形成了一股热潮,甚至可以用风起云涌的字样来描述[2]。当前学界认为:首先,特色小镇创建布局与区域发达程度有关[3-5,8]。东部特色小镇分布注重全域要素整合与协调[6-7];中西部特色小镇分布不合理现象突出,亟待构建特色乡镇体系,进行区域整合[9-10]。还有学者提到特色小城镇集中布局对防灾减灾不利[11]。其次,典型类别特色小镇空间格局与资源要素分布相关性强。电商小镇分布受经济要素影响突出[12]。旅游小镇分布既与市场、景区、交通和人口密切联系[13],也受地域分异和山水特征影响[14-15]。民族文化小镇分布强调村寨聚落联系[16]。最后,特色小镇是集中化、模块化和专业化的产业布局[17],关键在于产业聚焦与空间区位匹配[18]。学者们进一步探讨空间聚集演进规律[19],总结产镇集聚创新模式[20],探寻可持续发展要素[21]。还有学者对第一批全国特色小镇总体分布与影响因子进行分析[22]。但从全局上来看,2批全国特色小镇分布呈现怎样的特征与差异?问题与不足又在何处?如何引导特色小镇未来发展?

1研究思路

1.1研究对象及分类

本次研究对象是住房和城乡建设部公布的403个全国特色小镇,其中第一批127个,第二批276个(图1)。结合《关于开展特色小镇培育工作的通知》[23](以下简称《通知》)和《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》[24](以下简称《意见》)要求,可将其分为传统文化型等六大类(表1),并可将传统文化型、休闲旅游型进一步细分为若干小类(表2)。

1.2研究方法

1.2.1地理集中指数与不平衡指数

其一,地理集中指数G计算公式为[25]:

G=100×∑ni=1(xi/m)2。(1)

式中:xi为i地区空间要素分布数,m为空间要素總数,n为地区总数。

ΔG=100[∑ni=1(xi/m)2-∑ni=1(1/n)2]。(2)

式中:xi为i地区空间要素分布数,m为空间要素总数,n为地区总数。ΔG为偏离值[26]。

G′=(ΔG/G)×100。(3)

式中:G′为集中度系数,G′值越大表示空间分布越集中,反之越分散[26]。

其二,不平衡指数计算公式如下,同时结合罗伦兹曲线进行综合判断[27]:

S=∑ni=1yi-50(n+1)100n-50(n+1)。(4)

式中:n为地区数量,Yi为第i位累计百分比。如果完全平均,则S=0;若完全集中,则S=1。

1.2.2GIS空间格局分析

其一,全局Morans I指数计算公式为[28]:

I=nS0·∑ni∑njwij(xi-x)(xj-x)∑ni(xi-x)2。(5)

式中:n为空间单元数,xi、xj分别为i、j观测值,x为观测值均值[CM(25],wij为空间权重矩阵,S0为空间权重矩阵之和。当z[I]值

正且显著表明集聚;反之分散;当z[I]值为0随机[29]。

其二,局部Morans I指数计算公式为[28]:

Ii=(xi-x)s2·∑jwij(xj-x)。(6)

式中:wij为空间权重。Ii值为正,则区域i有“高-高”或“低-低”关联;反之则有“高-低”或“低-高”关联;当Ii值接近0不显著[29]。

其三,Getis-Ord G*i指数计算公式为[30]:

G*i=∑nj=1wijxj∑nj=1xj。(7)

标准化得:

z[Gii]=G*i-E[G*i]VAR[G*i]。(8)

式中:E[G*i]和VAR[G*i]分别是G*i的数学期望和变异数,wij是空间权重。如果z[G*i]为正值且显著,表明位置i属热点;反之,如果z[G*i]值负且显著,说明位置i属冷点。

1.3研究框架

本次研究以“分析-解决”问题为基本逻辑,运用定量与定性方法对各类分布进行特征与差异总结(图2),探讨全国特色小镇发展问题,并提出针对性策略建议。

2研究内容

2.1全国特色小镇空间分布特征及差异

2.1.1东部“小镇”多,西部“小城”多《意见》明确指出,“特色小(城)镇包括特色小镇、小城镇两种形态”,因此有必要对特色小镇与特色小城镇2种类型的分布展开分析。根据特色小镇网统计数据,全国范围内特色小镇有630个,占比为47.2%,特色小城镇有734个,占比为53.8%,合计1 364个。虽特色小镇与特色小城镇总量比例接近1 ∶1,总体较均衡。但从各省来看,除山东、福建以外,2类占比差距均在50%以上,存在“两级分化”现象。另外,特色小城镇数量占比不足三成的以海南、浙江、江苏等东部省份为主,特色小城镇数量占总量超过六成则以山西、新疆、贵州等中西部省份为主,表现出东部“小镇多、小城少”、西部“小镇少、小城多”2种截然不同的情况。

2.1.2文化旅游型特色小镇成为创建主力从全国总量来看,传统文化型数量为121个,占比30.02%;休闲旅游型数量为98个,占比24.32%(表2、图3)。从各省来看,14个省文化或旅游型特色小镇占比超6成,部分省已逾8成。在传统文化型小镇中,工艺文化型数量达40个,占比达33.06%,产品涉及陶瓷、制酒、笔砚、木艺、制灯、制面、雕刻、玉石、丝绸、花炮、制香、挂锁、唐三彩、蓝印花布、佛珠等15种之多;民俗[CM(25]文化型数量为36个,占比达29.75%,包括少数民族文化

12个、地方文化12个,民间文化7个,中国历史文化4个,人居文化20个。在休闲旅游型小镇中,文化旅游型数量32个,占比为 32.65%。其中地方风情文化旅游6处,慢生活文化旅游4处,美食文化旅游2处,名人、博客、摄影文化旅游各1处,17处尚未明确方向;康养旅游型数量26个,占比为26.53%,其中12处为养老养生,9处以温泉为主题,还有5处则以特种康复为“卖点”。

2.1.3主要城市群内特色小镇分布数量少特色小镇的建设将成为下一步打造全球最好城市群的最大竞争力[31]。《国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016—2020)》[32]提出建设19大城市群。方创琳指出重点建设“5+9+6”城市群创建体系[33]。肖金成等认为已初步形成长三角、京津冀、珠三角、山东半岛、辽中南、长江中游、中原、海峡西岸、川渝和关中10大城市群[34]。10大城市群总人口5.43亿,占大陆总人口近40%;GDP总量36.2万亿,占全国GDP 57%;土地面积为101.61万km2,占全国土地面积10.55%[35]。10大城市群涵盖104个城市,占全国地级及以上城市总量的35.86%,基本覆盖城市经济发达的东中部地区。可以说,10大城市群是当前中国新型城镇化发展水平最高的地区,但位于10大城市群边界内的全国特色小镇所占比重仅为38.21%,且各城市群数量规模差异明显(图4)。

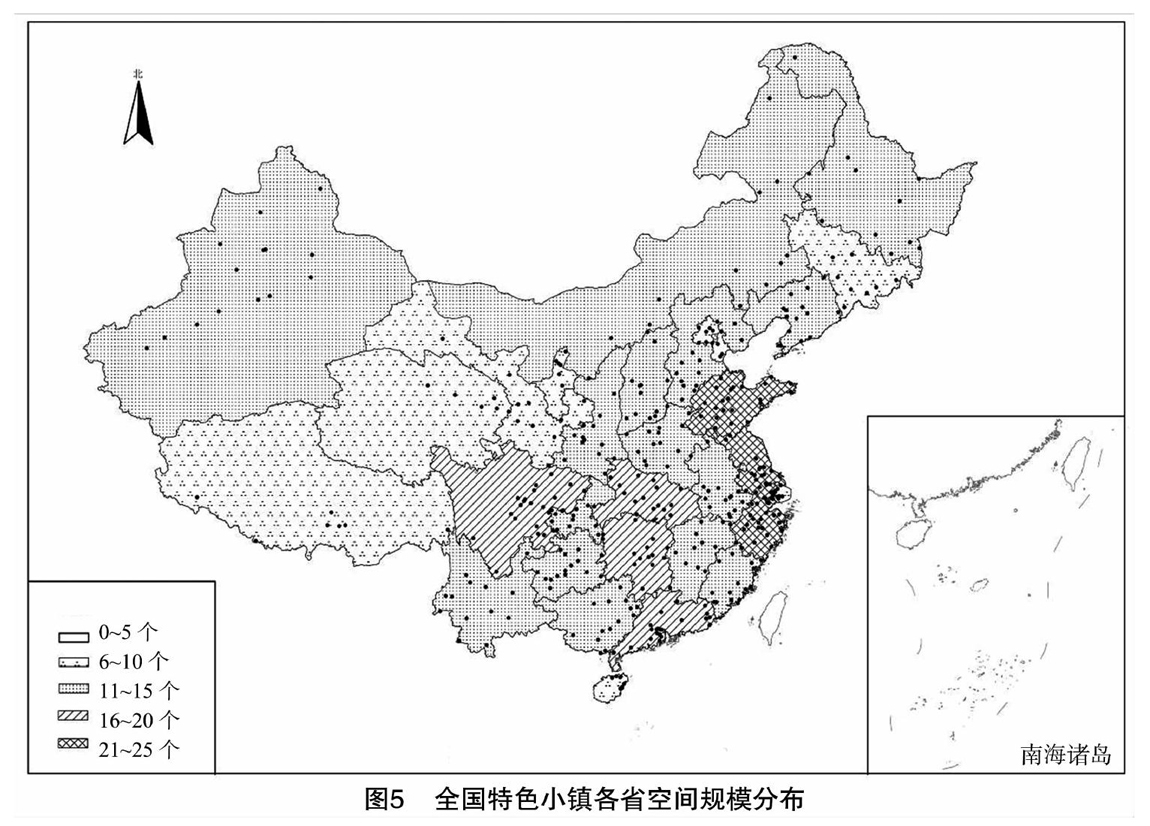

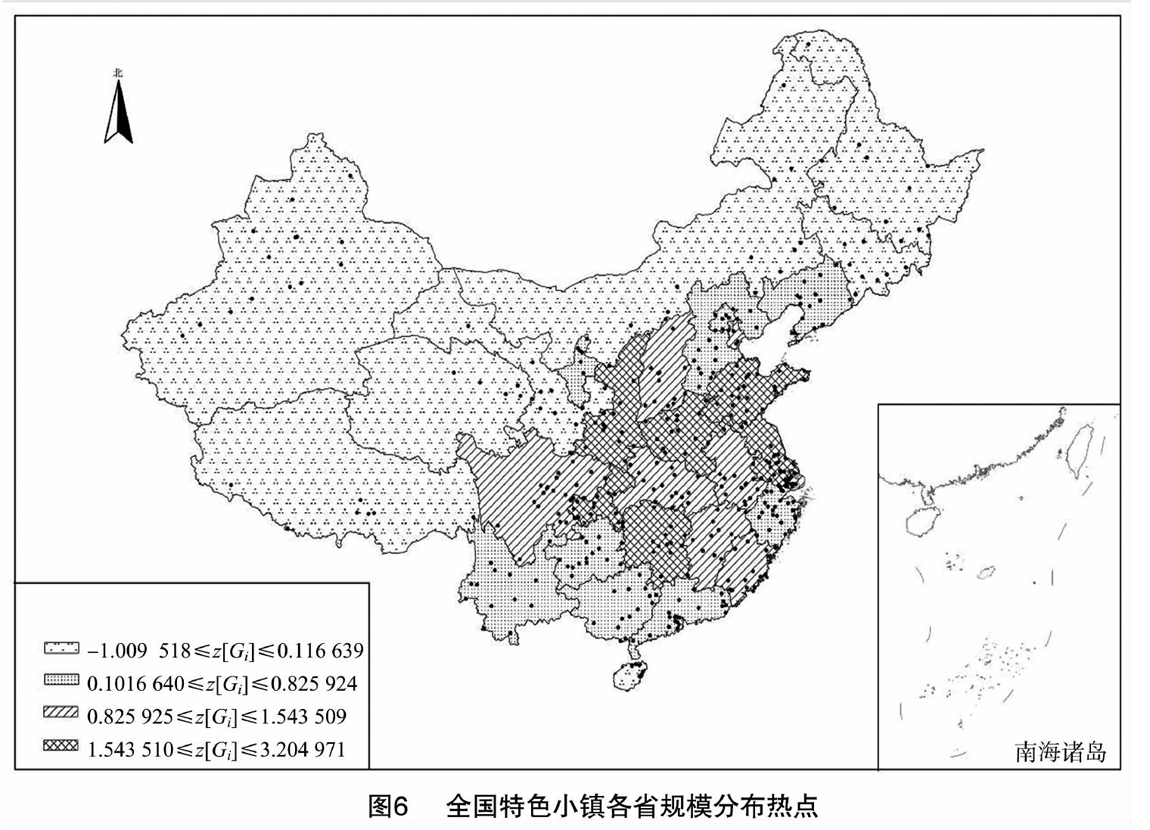

2.1.4省际差异大、空间弱集聚且冷热点集中从各省数量比较上看,浙、苏、鲁等东部省份多,甘、宁、青、藏等西部省份少,中等数量规模省份占比高,基本呈“两头小、中间大”的规模结构,且首末省份差距大。川、鄂、湘较其他较其他中西部省份也存在数量差异(图5)。这反映出东西部发展不平衡,也意味着特色小镇创建与区域实力存在关联。在总体空间分布上,实际地理集中程度G值为19.15,完全平均分布G值为17.96,前者大于后者,且偏离度G′为6.61,表明省区分布具有集聚性,但并不明显。进一步计算不平衡指数为S=0.21,约50%的全国特色小镇集中在11个省份,表明省区分布确有不均衡性,但程度不高。进一步计算全局Morans I指数为0.116,z值为1.930(Morans I估计值为正,且通过显著性检验,即z值大于0.1置信水平临界值1.650),也反映出类似结论。因此,全国特色小镇省际空间分布存在集聚现象但不显著。在局部空间分布上,通过局部Morans I指数计算,苏、豫、皖、鄂、渝存在“高-高”或“低-低”关联;粤、沪存在“低- 高”或“高-低”关联。进一步计算局域关联指数 Getis-Ord G*i[JP+1]生成热点图,苏、鲁、豫、陕、渝、湘局域关联指数为正值且显著,为分布热点区;黑、吉、蒙、甘、青、藏、新、琼局域关联指数为负值且显著,为分布冷点区(图6)。从分布上来看,热点地区多集聚于东中部地区,冷点地区多集聚于西部地区,进一步反映出特色小镇与所在区域的发展关联。

2.1.5三大地带分布差异明显,“后备军”众多按照经济发展程度可将中国划分为东中西部三大经济地带,东部地带包括京、津、冀等13省份,中部地带包括晋、皖、赣等6省份,西部地带包括蒙、桂、渝等12省份[36]。从数量规模上来看,整体呈现“东西多、中部少”的分布特征,且中西部地区已达东部地区数量1.3倍。通过计算,东、中、西部地带不平衡指数S依次为0.28、0.07、0.20,偏离度G′依次为9.8、0.71、5.40,呈现“东部地带集聚强,西部地带集聚弱,中部地带均质化分布”的显著差异特征。根据各省正式公布的省级创建或培育特色小镇与全国特色小镇数量对比来看,东部地带省级数量已达到国家级5倍之多,中西部地带省级数量也在国家级数量上翻了近2番。从部分省份来看,该数量更为悬殊,例如西南某省国家級数量仅10个出头,但省级创建数量已逾百。

2.2全国特色小镇空间分布问题

2.2.1产镇联系不够,统筹建设难度大当前东西部小城镇发[CM(25]展进程差异明显,东西部特色小镇与特色小城镇数量“两极分化”更为突出地反映出产业与城镇发展的“两张皮”问题。在西部地区,小城镇建设在起步阶段,尚无能力将大量资源用于产业平台建设,加之没有集聚经济基础,仅靠产业政策的效果未必明显[37],故不可能出现过多“特色小镇”,特色产业发展难以得到重视,造成“特色不足,小镇有余”问题。在东部地区,以鸿山、新桥、沙集、殷村、头桥、大路、黄桥等10处江苏省级特色小镇为例并根据江苏特色小镇官方网络平台数据测算,该10处特色小镇规划总用地占其所在镇级辖区总用地仅为4.93%;相比之下,特色小镇规划常住总人口占所在镇辖区总人口达45.52%。由于创建期仅3~5年,加之特色小镇还有相当数量的产业用地,在短时期内实现人口目标有难度,若以“产业优于社区”错误观念[38]运用行政手段强推,势必会出现特色小镇与镇区建设发展“各自为政”甚至“互相矛盾”的问题。

2.2.2小镇特色不突出,产业浅层泛滥发展特色小镇的产业支撑是创建核心,应避免同质化。由于文旅产业与其他产业发展之间极易结合,加之各地均效仿浙江提出景区建设标准,套用历史经典产业模式,使得文旅型特色小镇数量还将增加。因此,有学者认为旅游之于特色小镇是优选但并非标配[39]。目前,全国特色小镇中仅陶瓷小镇就有10处,温泉养生小镇就有17处,已出现一定同质化倾向。从休闲旅游型小镇来看,文化与康养旅游发展路径相似,一旦挖掘不深,容易产生“审美疲劳”,造成该类小镇泛滥。从传统文化型小镇来看,工艺文化小镇主要产出日用轻工制品,与普通百姓生活息息相关,往往走“量多价廉”路线,并极易被现代制造方式所取代,使得中高端市场难以培育,造成“浅层化”发展。民俗文化小镇则往往地方色彩浓厚,与之对应的文化地理区域极广,是否只是“冠名”着实需要冷静思考。另外,20世纪90年代后期周庄、丽江成功引发全国性“古镇热”[40],类似负面效应是否会重演也需要警惕。

2.2.3空间结合不紧密,小镇创建边缘化《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》[41]明确以城市群为主体形态,推动大中小城市和小城镇协调发展。目前位于10大城市群边界内部的全国特色小镇比重不到四成,意味着特色小镇尚未充分介入到新型城镇化主体格局中去。也有学者从人口、区域、城镇化等方面分析,认为发展特色小镇尚不能成为我国城镇化主流[42]。笔者则认为,相当部分特色小镇位于城市群外虽与10大城市群不能涵盖所有城市等客观原因有关,但更重要的是:特色小镇作为特色产业聚集体,其外部资源与特色产品,均与特色小镇所在的区域中心城市及城市群存在密切关联,在部分地区还会存在依附关系。但城市群的出现是一个历史的嬗变过程[34]。当城市群发育不成熟或不平衡,这种关联难以形成就会导致特色小镇的边缘化发展。因此,特色小镇发展要与所在城市群发展紧密联系,一旦在欠缺区域认知视角下盲目创建,终究会偏离主流城镇化道路,使得特色小镇愈加边缘化,难以达到创建初衷。

2.2.4重点地区不明确,难以形成合力当前政策明确特色小镇数量上不宜搞区域平衡[43]。比较理想的特色小镇空间分布格局应与区域城镇化发展格局相适应,呈现有序集聚状态。但是目前全国特色小镇省际分布数量差异大与集聚度不高说明,这种现象背后存在着格局发育不成熟、不平衡、发展重点地区尚未显现等问题。造成问题的原因是,一方面特色小镇作为目标及需求双导向下出现的城镇化新模式,在发达地区可以提供城市溢出功能承载地,在欠发达地区可以为城镇化建设提供加速度,但上述作用的效率和效果在不同地区是完全不一样的。另一方面各省份经济社会发展的现实差距与全国特色小镇全面创建的政策机制存在矛盾,即东部地区发展基础条件本就高于中西部地区,但在特色小镇的创建上各省份并非会因为这一点就少上报或不上报。基于此,忽视从宏观层面把握发展重点地区,可能会带来特色小镇的“同质化”和“孤军作战”风险,以致难以实现产业发展合力。

2.2.5创建目标欠調控,投资低效隐患大据不完全统计,当前全国范围内特色小镇总量约为1 797处,包括全国特色小镇403处,省级创建或培育特色小镇1 298处,且该数量尚不包括“全国体育特色小镇”、农业部“农业特色互联网小镇”等其他类型。从创建伊始至今,特色小镇数量以每年近600个的速度递增,已呈现“井喷”之势,而特色小镇最大的特点是在成本相对低的情况下进行的,如果要求过高的话,投入将难以解决[44]。这种特色小镇目标与投资“冒进”问题在区域差异作用下显得更为尖锐。笔者将已明确投资时限与额度要求的浙、苏、津、鲁、冀、闽、滇、辽、鄂、川、桂11个省份作为研究对象,发现各省省级创建数量普遍高于其全国特色小镇数量,最高超出23倍之多。但从年均最小投资额度来看,中西部以及东北省份基本为3亿元/年,相较东部地区省份7~17亿元/年而言差距明显,加之即使是浙江省也出现了民资滞后、后续不足的情况[45],这种反差更反映出各省尤其是部分中西省份创建目标与投资要求间欠缺调控机制,数量过多加之投资标准变化幅度大,年均最小投资额度低,使得投资企业为规避风险往往选择低门槛进入,导致有限的市场资源无法有效集中。在中西部地区特色小镇均质化分布的影响下,这种“撒胡椒面”式的创建投资方式更加难以保障建设品质,极易带来“粗制滥造”隐患。一旦发生资金链断裂或市场风险,就容易出现“鬼城”“空城”。

3特色小镇发展对策和建议

3.1重视标准规范编制,引领融合发展

有学者指出,当前我国要培育的还是大量的“特色小城镇”,而不是“特色小镇”[46]。笔者认为,当前产镇融合不够并不意味这种区分有问题,而是创建标准中产业集聚发展、产镇建设发展速度调适、产业配套服务、生态环境等标准还需进一步细化造成的[47]。目前存在国家特色小镇评定标准和浙江省质监局发布的《特色小镇评定规范》2个体系,浙江标准产业侧重性强,国家标准则均衡性更强。笔者建议应尽快出台全国特色小镇评定规范,明确提出分类选拔与建设标准,并区分不同地区要求,使特色小(城)镇的构成、选址、指标更为合理,以此引领特色小镇与特色小城镇的统筹协调发展。

3.2注重产业精细分工,指引创新发展

市场引导的非农产业是村镇发展核心[48]。特色小镇发展中的同质化、低端化、浅层化现象,其根源不在“小镇”,而在“特色”,但是特色小镇经济组织复杂,这种结构是很难设计的[49]。就笔者研究来看,当前全国特色小镇按照产业可分为6大类、65小类,且类类之间交叉性强,相当部分小镇产业特色尚不鲜明导致缺乏进一步细分依据。这种情况下,由于特色小镇产业之“特”并非人为设计得来,建立立足实际的“特色”培育机制尤其是对各个特色小镇的“精细分工”有清晰认知是重中之重。宏观上主管部门应结合标准编制形成小镇产业分类体系以指引分工,微观上各创建主体要精准分析小镇在其行业分工体系中的“专属”位置,并切实围绕于此挖掘、孵化、壮大“特色”。

3.3建立区域协调机制,促进统筹发展

城乡规划的变革要实现左右统筹和上下统筹,尤其是区域规划要找到抓手,确立好目标、明确具体事项[50]。笔者认为应当从区域角度去认知特色小镇的培育,部分特殊的特色小镇还应当从国际化视角去判断其能级。具体而言,特色小镇与小镇所在区域的协调发展机制要从中心城(镇)区和其他功能板块2个方面建立。一方面,特色小镇尤其是科技创新类、高新产业类等小镇,往往与其所在区域的中心城市以及城市群存在要素流动关系,要注重确保其人流、物流、信息流的便捷沟通。另一方面,特色小镇要注重与小镇所在地区的园区类、新城类、景区类、郊区类、农区类空间功能充分协调,关注“城乡发展权益和发展机会的均等化”[51],协同各功能板块共同促进区域城镇化健康发展。

3.4加强空间规划编制,保障有序发展

目前特色小镇创建政策对于空间发展引导不足。笔者建议一方面要加强城乡规划手段的有效介入。即立足全国特色小镇创建现状评估工作,对全国特色小镇重点发展、引导发展、控制发展地区进行划分,并争取纳入各省省级空间规划体系中去,切实解决地区发展不均衡与低效无序问题。另一方面,要关注热点区域内“特色小城镇群”及“特色小镇群”空间发展研究。对于“特色小城镇群”而言,规划应着重构建培育体系、特色职能体系、空间结构体系和基础设施网络;对于“特色小镇群”而言,规划应注重研究产业竞合、历史保护、人口发展以及资源整合等重大问题。

3.5强化创建政策弹性,回归理性发展

当前特色小镇创建政策在诸多方面都有定性甚至定量规定,并且大多要求结合行政级别进行梯度创建,容易导致指标分解和任务摊派。事实上,特色小镇的发展大部分不能通过行政方式进行安排[44]。过去大多数政府主导城镇发展模式失败原因是其更多满足政府要求,而不是市场要求[52]。因此笔者认为,特色小镇创建政策机制应当有“弹性”和“硬性”之分,要为创建保留“容错空间”。例如特色小镇发展的数量不一定要强求目标值,可以用弹性范围来表征;特色小镇的投资要求应当与实际项目动态关联,不应简单一刀切。另一方面,特色小镇政府调控机制建设应强调以企业与产业为主的同时重视社会中介组织作用[53],走向扁平网络、市场运作和多元共治式创建。

4结语

特色小镇是实现城乡融合、区域协调发展的重要功能空间,与美丽乡村发展衔接配合,有利于推动新型城镇化与城乡一体化进程,能够深度契合乡村振兴的各项要求,为供给侧结构性改革提供有效手段。笔者认为,特色小镇不应仅是“产业小镇”,需要重视产业发展与城镇建设相互融合;特色小镇不是“特色小城市”,目标的提出与拟定应突出特色,不应“高、大、全”;特色小镇不是“微型特区”或“精英领地”,也不可能是“发展孤岛”,应在空间规划指导下与区域发展有效衔接;特色小镇不是“新式开发区”或“新式旅游区”,势必需要通过新型治理机制有效管控。

参考文献:

[1]仇保兴. 特色小镇的“特色”要有广度与深度[J]. 建筑设计管理,2017,34(5):7-9,11.

[2]张鸿雁. 论特色小镇建设的理论与实践创新[J]. 中国名城,2017(1):4-10.

[3]郝华勇. 欠发达地区打造特色小镇的基础差距与现实路径[J]. 理论月刊,2017(12):165-170.

[4]郝华勇. 欠发达地区特色小镇建设若干关系[J]. 开放导报,2017(6):70-74.

[5]郝华勇. 特色小镇的区域差异辨析及欠发达地区打造特色小镇的路径探讨[J]. 企业经济,2017,36(10):171-177.

[6]华芳,陆建城. 杭州特色小镇群体特征研究[J]. 城市规划学刊,2017(3):78-84.

[7]蒋如愿,孙秀睿,石宇. 山东省平度市特色小镇规划研究[J]. 规划师,2016,32(增刊2):126-130.

[8]晁玉方,杜同爱. 山东省特色产业镇现状及未来发展探讨[J]. 商业时代,2014(29):138-140.

[9]徐顽强,周丽娟. 基于特色乡镇体系发展模式的中西部小城镇建设路径探析[J]. 湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2015,33(6):30-34,50.

[10]王志章,孙晗霖. 西南地区新型特色小城镇建设的对策[J]. 经济纵横,2016(1):74-77.

[11]郭志合,陈立明. 西藏边境人口较少民族地区特色小城镇建设调查研究——以错那县勒布地区门巴民族乡为例[J]. 西藏大学学报(社会科学版),2017,32(2):177-183.

[12]马海涛,李强,刘静玉,等. 中国淘宝镇的空间格局特征及其影响因素[J]. 经济地理,2017,37(9):118-124.

[13]孙枫,汪德根. 全国特色景观旅游名镇名村空间分布及发展模式[J]. 旅游学刊,2017,32(5):80-93.

[14]胡粉宁,董亚娟,丁华. 陕西省旅游镇分类与特色优势研究[J]. 中国农业资源与区划,2016,37(8):213-217.

[15]周红,李百浩,伍国正,等. 湘西沅水流域古城镇分布特征与新型城镇化建设[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版),2014,17(5):93-97.

[16]李军,罗永常,李忠斌. “固本扩边”理论视角下民族特色小镇空间圈形扩展研究[J]. 广西民族研究,2017(6):126-133.

[17]陈宇峰,黄冠. 以特色小镇布局供给侧结构性改革的浙江实践[J]. 中共浙江省委党校学报,2016,32(5):28-32.

[18]白小虎,陈海盛,王松. 特色小镇与生产力空间布局[J]. 中共浙江省委党校学报,2016,32(5):21-27.

[19]李柏文,曾博伟,宋红梅. 特色小城镇的形成动因及其发展规律[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版),2017,15(2):36-40,47.

[20]刘斯敖,张学文. 新型小城镇与产业集聚耦合创新管理研究——以浙江为例[J]. 浙江工商大学学报,2017(1):98-102.

[21]李凌岚,安诣彬,郭戍. “上”“下”结合的特色小镇可持续发展路径[J]. 规划师,2018,34(1):5-11.

[22]王新越,候娟娟,韩霞霞. 中国特色小镇空间分布特征及影响因素研究[J]. 规划师,2018,34(1):12-15,35.

[23]住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部关于开展特色小镇培育工作的通知[EB/OL]. (2016-07-01)[2018-05-11].http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201607/t20160720_228237.html.

[24]国家发展改革委关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见[EB/OL]. (2016-10-08)[2018-05-11].http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201610/t20161031_824855.html.

[25]黃芸玛,陈蓉,张玉珍. 基于地理集中指数和基尼系数的农家乐空间分布实证研究——以青海星级农家乐为例[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版),2014,36(3):6-11.

[26]朱沁夫,李昭,杨樨. 用地理集中指数衡量游客集中程度方法的一个改进[J]. 旅游学刊,2011,26(4):26-29.

[27]谢志华,吴必虎. 中国资源型景区旅游空间结构研究[J]. 地理科学,2008,28(6):748-753.

[28]刘大均,胡静,陈君子,等. 中国传统村落的空间分布格局研究[J]. 中国人口.资源与环境,2014,24(4):157-162.

[29]朱瑜馨,張锦宗,聂芹. 山东省人口密度分布模式的GIS空间分析[J]. 国土资源遥感,2011(4):147-150.

[30]窦馨逸,昌小莉,罗明良,等. 基于GIS四川县域尺度人口聚集格局及层域划分[J]. 西北人口,2015,36(1):12-16.

[31]高城. 特色小镇如何“特”起来[J]. 农村·农业·农民(B版),2018(2):11.

[32]新华社. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL]. (2016-03-17)[2018-05-11].http://www.xinhuanet.com//politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm.

[33]方创琳. 中国城市群研究取得的重要进展与未来发展方向[J]. 地理学报,2014,69(8):1130-1144.

[34]国家发改委国地所课题组. 我国城市群的发展阶段与十大城市群的功能定位[J]. 改革,2009(9):5-23.

[35]张鑫,沈清基,李豫泽. 中国十大城市群差异性及空间结构特征研究[J]. 城市规划学刊,2016(3):36-44.

[36]王倩,尚志海. 中国地理学会会员的空间分布及地域差异[J]. 云南地理环境研究,2016,28(2):41-47.

[37]张蔚文. 特色小镇研究的新议题[J]. 浙江经济,2017(10):27-29.

[38]郁建兴,张蔚文,高翔,等. 浙江省特色小镇建设的基本经验与未来[J]. 浙江社会科学,2017(6):143-150,154,160.

[39]邹心平. 特色小镇研究中应厘清的几个问题[J]. 赣南师范大学学报,2018,39(1):95-99.

[40]张松. 古镇开发必须尊重文化延续文脉[J]. 上海房地,2014(12):57.

[41]国务院公报. 中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》[Z]. 2014-03-16.

[42]韦福雷. 特色小镇发展热潮中的冷思考[J]. 开放导报,2016(6):20-23.

[43]荣西武. 特色小镇建设要“严”字当头[J]. 中国经济报告,2018(1):103-106.

[44]李铁. 培育特色小镇是对空间资源的调整与重塑[J]. 小康,2018(3):44-46.

[45]翁建荣. 高质量推进特色小镇建设[J]. 浙江经济,2016(8):6-10.

[46]胡锦澜. 胡锦澜:特色小镇建设需要注意哪些问题?[J]. 商业文化,2018(1):33-37.

[47]谢丹超,胡一俊,李娜. 特色小镇建设中的标准化引领方式探讨[J]. 生产力研究,2018(1):105-109.

[48]朱介鸣,裴新生,刘洋. 中国城乡统筹规划的宏观分析——城乡均衡发展的挑战和村镇开发转移的机会[J]. 城市规划学刊,2016(6):13-21.

[49]仇保兴. 对小镇产业进行设计是不可能的[J]. 智能城市,2017,3(9):4-6.

[50]王富海,袁奇峰,石楠,等. 空间规划——政府与市场[J]. 城市规划,2016,40(2):102-106.

[51]田莉. 城乡统筹规划实施的二元土地困境:基于产权创新的破解之道[J]. 城市规划学刊,2013(1):18-22.

[52]徐林. 政府主导的特色小镇模式亟待改变[J]. 中国农村科技,2018(2):15.

[53]谯薇,邬维唯. 我国特色小镇的发展模式与效率提升路径[J]. 社会科学动态,2018(2):94-99.

- 英语多媒体教学存在的问题及优化策略

- 浅谈英语复习中“书面表达”的训练

- 初中英语听说训练改进策略分析

- 网络学习环境下高职英语课堂管理策略探讨

- 初中英语口语教学中情感教学法的有效运用研究

- 如何通过写日记来提高初中学生的写作能力

- 论改进初中英语教师课堂教学行为策略

- 翻转课堂对初中英语阅读理解教学的有效性探究

- 联想法,建构高中英语活力课堂

- 高三英语文学阅读思维型课堂探究

- 英文歌曲在初中英语口语教学中的运用

- 生态课堂建设,优化英语教学质量的重要途径

- 高中英语练习讲评课教学案例

- 和谐发展,创建英语课堂新型师生关系

- 初中学生英语听力的瓶颈及对策

- 多媒体在初中英语情景教学中的应用

- 尝试批注式阅读 提高阅读水平

- 运用有效教学策略,培养学生语感

- 关注教学细节 演绎精彩课堂

- 初探家庭因素对中学生良好的语文素养形成的重要性

- 高三语文学习应该养成的几种习惯探讨

- 巧用导入法叩开有效教学的大门

- E时代之花开遍课堂

- 运用现代信息技术优化中学语文课堂

- 浅析微课在高中语文教学中的运用

- contingency acˌcount

- contingency fee

- contingencyfee

- contingencyfund

- contingency fund

- contingencyliability

- contingency plan

- contingencyplan

- contingency planning

- contingencyreserve

- contingency reˌserve

- contingent

- contingentfee

- contingent fee

- contingential

- contingentliability

- contingently

- contingentness

- contingents

- contingentwork

- contingent work

- contingent worker

- contingent²

- contingent¹

- continuable

- 蛇咬一口,见了黄鳝都怕

- 蛇咬人咬不死,人咬人无药医

- 蛇在蛙遭殃

- 蛇城

- 蛇壳

- 蛇大窟窿大

- 蛇大窟窿粗

- 蛇头

- 蛇头上的苍蝇

- 蛇头上的苍蝇——自来的衣食

- 蛇头上苍蝇——自来的衣食

- 蛇头小头

- 蛇头接尾巴

- 蛇头蝎尾

- 蛇头鼠眼

- 蛇委

- 蛇娃娃找妈妈——弯弯曲曲

- 蛇安足

- 蛇客

- 蛇师

- 蛇干

- 蛇床

- 蛇弓

- 蛇影

- 蛇影杯弓