杨舒媛 张黎黎 许燕琳 王硕 李子君

摘 要:土壤有机质是土壤肥力的重要指標。为分析祊河流域土地利用方式对土壤有机质的影响,选取林地、草地、耕地和园地4种土地利用方式,通过野外调查采样和室内试验分析相结合,采用单因素方差分析法进行土壤有机质含量的差异显著性检验,利用克里格插值法研究土壤有机质的空间分布特征。结果表明,(1)祊河流域林地、草地、耕地和园地4种土地利用方式下,0~20cm土层深度中,土壤有机质的平均含量为林地>草地>耕地>园地;0~40cm土层深度中,土壤有机质的含量随土壤深度的增加而降低;同一土层深度下土壤有机质的含量也具有一定差异。(2)祊河流域土壤有机质空间分布极不均匀,中西部和中东部土壤有机质含量多,中间地带土壤有机质含量少,北部土壤有机质含量最低,平坦地形下土地利用方式多为耕地、园地,土壤有机质含量较低;丘陵崎岖处土地利用方式多为草地、林地,土壤有机质含量较高。

关键词:土壤有机质;土地利用方式;祊河流域

中图分类号 K903文献标识码 A文章编号 1007-7731(2021)08-0118-04

Abstract: Soil organic matter is an important indicator of soil fertility. In order to analyze the impact of land use patterns on soil organic matter in the Benghe River Basin,four types of land use patterns were selected: woodland, grassland, arable land, and garden land, combination of field survey sampling and laboratory test analysis. The one-way analysis of variance method was used to test the significance of the difference in soil organic matter content, and the Kriging interpolation method was used to study the spatial distribution characteristics of soil organic matter. The results show, under the four land use modes of woodland, grassland, arable land and orchard in the Benghe River Basin, the average content of soil organic matter in the soil depth of 0-20 cm is forest land>grassland>arable land>orchard; in the soil depth of 0-40 cm, the content of soil organic matter decreases with the increase of soil depth; the content of soil organic matter at the same soil depth also has certain differences.(2)The spatial distribution of soil organic matter in the Benghe River Basin is extremely uneven. The central-western and central-eastern soil organic matter content is high, the middle zone soil organic matter content is low, and the northern soil organic matter content is the lowest. The land use in the hills and rugged areas is mostly grassland and woodland, with high soil organic matter content.

Key words: Soil organic matter; Land use; Benghe River Basin

土壤有机质是一种长效且稳固的碳源,以有机物形态贮存在陆地土壤中的碳约占陆地植被总贮量的3倍,是全球大气贮量的2倍。土壤有机质不仅可以为植物提供生长所需的养分,而且影响着土壤的结构、理化性质和土壤生物特征的变化[1,2]。土壤有机质是表证土壤肥力的一个重要方面,也是衡量土壤肥力的重要指标之一[3]。土地利用是人类干预土壤自然过程最直接的活动,综合反映了人类对于土地的开发、使用,可对土壤质量产生重要影响[4]。土壤有机质含量的多少和分布范围都受土地利用方式的影响,不同土地利用方式下的覆盖植被对土壤有机质含量的贡献不同,这是土地利用方式影响土壤有机质的主要方式[5]。

关于土地利用方式对土壤有机质影响的研究并不缺乏。秦川[6]、李东[7]等研究表明,林地土壤有机质含量较高,与陈桂秋等[8]、王清奎等[9]研究观点相近,与林明珠[10]、阳利永[11]、祁心[12]等研究结论相反。上述研究区域主要为紫色丘陵区、红色丘陵区等南方地区。李君剑[13]、夏光辉[14]等在黄土高原区进行相关研究得出混交林营养状况好、土壤有机质含量高的结论,而北方土石山区尤其是沂蒙山区的相关研究相对匮乏。土地利用方式干扰土壤原有的自然物质循环过程,改变土壤有机质的输入和消耗量,影响土壤肥力水平。研究区域不同、土地利用方式不同,研究结果会有所差异,而推进不同土地利用方式对土壤有机质的研究对于当地土地利用结构的优化和土壤生态环境的提高都有积极意义。

祊河流域是沂蒙山区的重要组成部分。近几十年来,随着人口增加、社会经济的发展以及生态建设的推进,祊河流域的土地利用方式发生了显著变化。研究祊河流域不同土地利用方式对土壤有机质的影响有利于科学把握土地利用与土壤有机质的关系,可为调控该区域土壤养分、提高土壤肥力和改善生态环境提供科学依据,为该区域土地资源的合理利用提供参考。

1 研究区概况

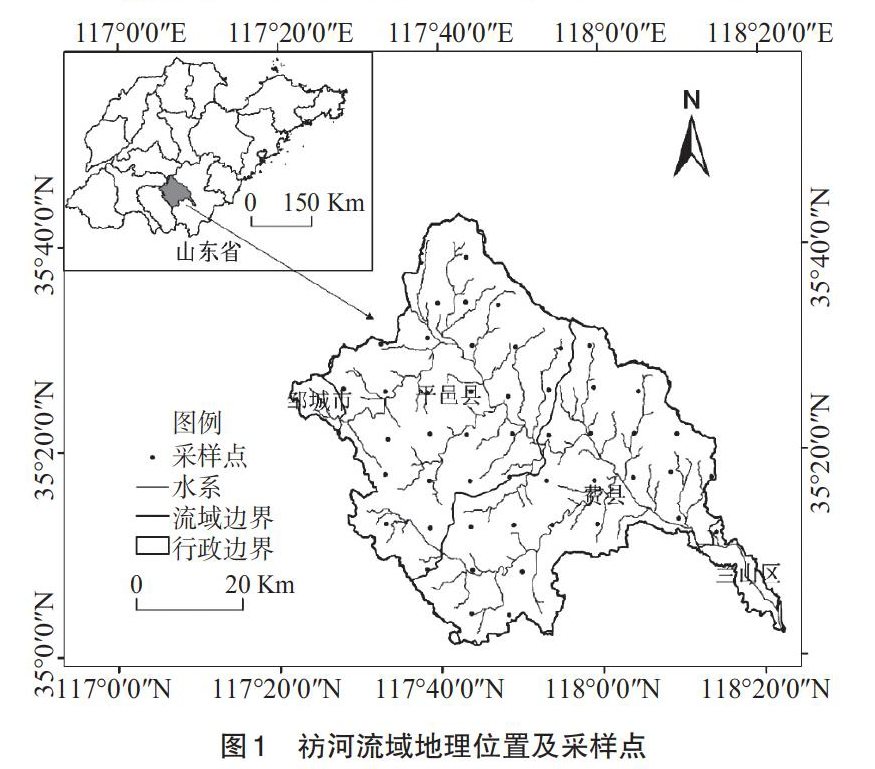

祊河发源于山东省临沂市平邑县,是沂河水系的一级支流,全长158Km,流域面积3363.11Km2。研究区位于东经117°21′~118°23′,北纬35°1′~35°4′(图1)。祊河流域地处低山丘陵区,流域内地形复杂,北部蒙山环绕,西部和南部有天宝山、四海山等山岭屏障,中东部为谷底和平原,总体呈西北高东南低的地势特点。流域内属于暖温带半湿润大陆性季风气候,四季分明,多年平均气温13.1~14.2℃,多年平均降水量818mm。流域内植被覆盖类型是暖温带落叶阔叶林,主要土壤类型有棕壤土、潮土、粗骨土和褐土。耕地为主要的土地利用方式,还有林地、草地、水域、建设用地、未利用地等土地利用形式。2018年流域内人口数量约195万人,GDP约873.95亿元。

2 材料与方法

2.1 野外样品采集 结合祊河流域实际情况,以土地利用现状分类(GB/T21010—2017)为参考,在林地、耕地、草地、园地4种土地利用方式下进行采样。由于土壤采集难以在建设用地和水域进行,且未利用地以裸露岩石为主且面积较少,研究未考虑建设用地、未利用地等土地利用方式。采样在2019年4月中下旬进行,采用三点取样法。每个取样点挖取3个40cm深的土壤剖面,分别取0~10cm、10~20cm、20~30cm和30~40cm的土层样品,随后均匀混合三个剖面相同层的土壤样品,称取约500g的混合土样,用密封袋保存。共采集样品50份,包括耕地(小麦、玉米等)24个,林地(杨树、黑松等)7个,草地(鬼针草、茅草等)6个,园地(桃树、苹果树等)13个。将采回的土样放置在室内通风处,去除肉眼可见的动植物残体等,风干后过2mm筛。

2.2 室内测定 参考《土壤检测-土壤有机质测定(NY/T1121.6-2006)》[15],采用重铬酸盐容量法进行土壤有机质的测定。将风干土样过0.25mm孔径筛,称取0.05~0.5g(精确至0.1mg),放入硬质玻璃试管中,准确加入10mL浓度为0.4mol/L的重铬酸钾—浓硫酸溶液,置于油浴锅中,在油浴温度170℃~180℃外加热的条件下煮沸5min,冷却后洗入三角瓶中,滴入邻啡罗啉指示剂3~4滴,用硫酸亚铁进行滴定,溶液变色过程为橙黄-蓝绿-棕红。每批样品做2个空白试样,测定3次,取3次测定的平均值。

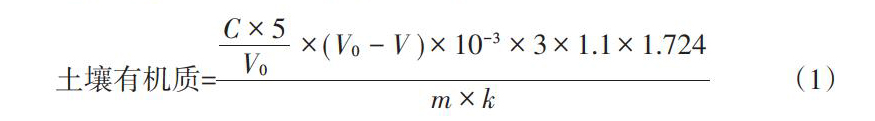

土壤有机质计算公式如下:

式1中:C为0.8000mol/L(1/6K2Cr2O7)标准溶液的浓度﹔钾标准溶液的体积,mL﹔V0为空白滴定使用的硫酸亚铁标准溶液的体积,mL﹔V为土壤样品滴定用去的硫酸亚铁标准溶液的体积,mL﹔3为1/4碳原子的摩尔质量,g/mol﹔1.1为氧化校正系数﹔m为风干土的质量,g﹔k为风干土换算烘干土的系数﹔1.724为有机碳与有机质的换算系数。

2.3 数据统计与分析 利用Excel和SPSS软件对实验数据进行常规的统计分析,采用单因素方差分析(One-Way ANOVA)和最小显著性差异法(LSD)进行差异显著性分析,运用ArGIS10.2进行克里格插值。

3 结果与分析

3.1 祊河流域不同土地利用方式下土壤有机质特征

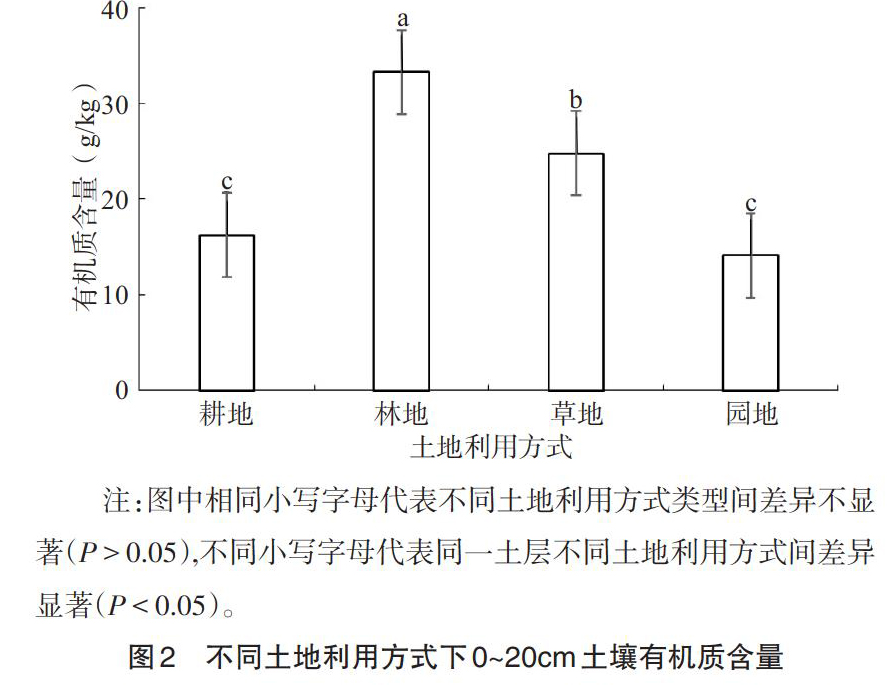

3.1.1 0~20cm土壤有机质特征 研究区为土石山区,土层薄,草地和部分林地取样点取不到20~40cm土层深度,故以0~20cm土层深度为参考,研究不同土地利用方式下土壤有机质特征(图2)。

在0~20cm土层深度下,不同土地利用方式的土壤有机质含量存在一定的差异(图2)。4种不同土地利用方式下,园地土壤有机质含量最低,林地土壤有机质含量最高。在该深度的所有土层中,土壤有机质的平均含量为林地(33.34g/kg)>草地(24.82g/kg)>耕地(16.25g/kg)>园地(14.08g/kg)。

3.1.2 土壤有机质的剖面变化特征 为了分析土壤有机质随土壤深度的变化特征,对不同土地利用方式下0~10cm、10~20cm、20~30cm、30~40cm土壤深度有机质含量变化进行对比分析(图3)。

如图3所示,4种不同的土地利用方式下,在0~40cm深度范围内,土壤有机质的含量都随着土壤深度的增加而降低,这与赵锦梅[16]、徐鹏等[17]的研究结论吻合,但不同土地利用方式下土壤有机质的剖面分布并不相同。林地土壤的有机质含量在不同的土壤深度中均高于其他土地利用类型,且在土壤表层0~10cm深度范围内有机质含量最多,呈表层聚集现象。这是因为林地植被可以提供更多的枯落物给土壤表层,这些枯落物分解后为表层土壤提供了丰富的有机质来源。草地植物生长周期短,草本植物枯败后的残体是草地利用方式下的土壤有机质的主要来源,其土壤有机质含量仅次于林地。耕地利用方式下,虽然缺少植物枯枝落叶等土壤有机质来源,但由于耕地土壤受人类活动扰动大,经常翻土播種,还有免耕、留茬等措施,使得表层土壤中的有机质也较多。相较而言,园地利用方式下,由于人工对枯落枝叶和杂草等的清除使得植物枯落物少,土壤有机质来源匮乏,故园地利用方式下土壤有机质含量最低。

从图3可以看出,在4种土地利用方式下,同一土层深度下土壤有机质的含量也具有一定差异。在0~40cm的土层中,林地利用方式下的土壤有机质含量在各个深度都是最高的,且明显高于草地、耕地和园地3种土地利用方式。这与杨丽霞[18]、张社奇[19]得出的林地土壤有机质含量高的结论相同。林地植物一般具有比草地、耕地和园地植物更加发达的根系,细根有利于有机物的积累,进而提高土壤有机质的含量[20、21]。在0~30cm的土层中,园地利用方式下土壤有机质的含量最低,而在30~40cm土层深度中,耕地利用方式下土壤有机质含量最低。在0~40cm各土层深度中,耕地和园地利用方式下土壤有机质含量在各深度的差异都不显著,处于较低水平。

3.2 祊河流域土壤有机质的空间分布特征 综上所述,祊河流域不同土地利用方式下土壤有机质含量差异显著,为进一步探讨流域土壤有机质的空间分布特征,使用克里格插值法[22、23]进行空间插值,将土壤有机质含量由低到高分为5个等级:低(12.27~14.52g/kg)、较低(14.52~16.77g/kg)、中(16.77~19.02g/kg)、较高(19.02~21.26g/kg)、高(21.26~23.51g/kg)(图4)。

祊河流域土壤有机质空间分布极不均匀(图4)。中西部和中东部土壤有机质含量多,中间地带土壤有机质含量少,北部土壤有机质含量最低。北部、南部为山地丘陵区,土层薄,易发生水土流失,土壤贫瘠,有机质含量低。中东部和中西部地区为山地与平原交接处,土地利用方式多为林地和草地,土壤有机质丰富。除土地利用方式外,地形通过改变地表物质和能量的再分配与土壤有机质的空间分布有较大关系[24],并且复杂地形条件下植物根系对于土壤有机质的影响不可忽略[25],一般地势低,坡度缓,湿度大,植被覆盖好的地方,土壤有机质含量多[26]。

4 结论与讨论

通过对祊河流域不同土地利用方式下有机质的含量和分布特征进行分析,结果表明:

(1)流域林地、草地、耕地和园地4种土地利用方式下,0~20cm土层深度中,土壤有机质的平均含量为林地>草地>耕地>园地;0~40cm土层深度中,土壤有机质的含量随土壤深度的增加而降低;同一土层深度下土壤有机质的含量也具有一定差异。

(2)流域土壤有机质空间分布极不均匀,中西部和中东部土壤有机质含量多,中间地带土壤有机质含量少,北部土壤有机质含量最低,平坦地形下土地利用方式多为耕地、园地,土壤有机质含量较低;丘陵崎岖处土地利用方式多为草地、林地,土壤有机质含量较高。

土壤有机质含量受人类活动影响显著,不同的土地利用方式下土壤表层的植物枯落物不同,管理措施以及所处的自然环境也不同,对土壤有机质含量和空间分布的影响也不同。本研究主要从土地利用方式角度分析其对土壤有机质的影响,除土地利用方式外,土壤有机质还与地形、土壤类型、气候等因素有关,与当地的社会经济发展水平也有一定的联系,有待于继续探讨。

参考文献

[1]Post WM, Mann LK. Changes in soil organic carbon and nitrogen as a result of cultivation[A]. In:Bouw man AF, eds. Soils and the Greenhouse Effect-Proceedings of the International Conference[C]. Chichester:Wiley, 1990:401-406.

[2]Bolinder M A, Angers D A, Gregonch E G, et al. The response of soil quality indicators to conservation management.[J]. Canadian Journal of Soil Science, 1999, 79(1):37-45.

[3]Turner B LⅡ, Meyer W B, Skole D L. Global land-use/land-cover change:towards an integrated study[J]. Ambio, 1994,23(1):91-95.

[4]Gemma D, Giovanni P, Maria G. Land use change effects on abandoned terraced soils in a Mediterranean catchment, NE Spain[J]. Catena, 2003, 52(1):23-37.

[5]JOBBAGY E G, JACKSON R B. The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation[J]. Ecological Applications, 2000(10):423-436.

[6]秦川,何丙辉,蒋先军.三峡库区不同土地利用方式下土壤养分含量特征研究[J].草业学报,2016,25(09):10-19.

[7]李东,王子芳,郑杰炳,高明.紫色丘陵区不同土地利用方式下土壤有机质和全量氮磷钾含量状况[J].土壤通报,2009,40(02):310-314.

[8]陈桂秋,黄道友,苏以荣,等.红壤丘陵区土地不同利用方式对土壤有机质的影响[J].农业环境科学学报,2005(02):256-260.

[9]王清奎,汪思龙,高洪,等.土地利用方式对土壤有机质的影响[J].生态学杂志,2005(04):360-363.

[10]林明珠,謝世友,林玉石.喀斯特山地不同土地利用方式土壤养分特征研究[J].中国水土保持,2009(09):8-10+64.

[11]阳利永,吴献花,赵斌,等.滇池柴河流域不同土地利用方式土壤养分剖面分异[J].水土保持研究,2012,19(05):95-99.

[12]祁心,江长胜,郝庆菊,等.缙云山不同土地利用方式对土壤活性有机碳、氮组分的影响[J].环境科学,2015,36(10):3816-3824.

[13]李君剑,赵溪,潘恬豪,等.不同土地利用方式对土壤活性有机质的影响[J].水土保持学报,2011,25(01):147-151.

[14]夏光辉,郭青霞,卢庆民,等.黄土丘陵区不同土地利用方式下土壤养分及生态化学计量特征[J].水土保持通报,2020,40(02):140-147+153.

[15]中华人民共和国农业部.土壤检测第6部分;土壤的测定:NY/T 1121.6—2006[S].北京:中国农业出版社,2006.

[16]赵锦梅,张德罡,刘长仲,等.祁连山东段高寒地区土地利用方式对土壤性状的影响[J].生态学报,2012,32(02):548-556.

[17]徐鹏,江长胜,郝庆菊,等.缙云山土地利用方式对土壤活性有机质及其碳库管理指数的影响[J].环境科学,2013,34(10):4009-4016.

[18]楊丽霞,陈少锋,安娟娟,等.陕北黄土丘陵区不同植被类型群落多样性与土壤有机质、全氮关系研究[J].草地学报,2014,22(02):291-298.

[19]张社奇,王国栋,张蕾.黄土高原刺槐林对土壤养分时空分布的影响[J].水土保持学报,2008(05):91-95.

[20]赵富王,王宁,苏雪萌,等.黄土丘陵区主要植物根系对土壤有机质和团聚体的影响[J].水土保持学报,2019,33(05):105-113.

[21]吕渡,杨亚辉,赵文慧,等.不同恢复类型植被细根分布及与土壤理化性质的耦合关系[J].生态学报,2018,38(11):3979-3987.

[22]Simbahan G C, Dobermann A, Goovaerts P, et al. Fine-resolution mapping of soil organic carbon based on multivariate secondary data[J]. Geoderma, 2006, 132(3/4):471-489.

[23]Sum-eth K, Duttmann R. Prediction of soil property distribution in paddy soil landscapes using terrain data and satellite information as indicators[J]. Ecological Indicators, 2008, 8(5):485-501.

[24]黄魏,韩宗伟,罗云,等.基于地形单元的土壤有机质空间变异研究[J].农业机械学报,2015,46(04):161-167.

[25]张素梅,王宗明,张柏,等.利用地形和遥感数据预测土壤养分空间分布[J].农业工程学报,2010,26(05):188-194.

[26]张彦军,郭胜利.复杂地形条件下根系对土壤有机碳的贡献[J].环境科学,2019,40(02):961-969.

(责编:王慧晴)

- 大学生微创新困境成因及破解机制研究

- 我国基层公务员工作积极性探究

- 人才高消费现象研究

- 双元创新研究述评与展望

- 城乡一体化背景下农村劳动力转移问题与对策

- 南宁市开展“中国—中南半岛经济走廊”试点示范对策研究

- 北部湾经济区生物医药产业发展思路及对策研究

- 珠海市新能源公共汽车的使用现状与发展

- 西藏小微企业创新能力评价指标体系构建研究

- 新时代我国零售业高质量发展动因和路径研究

- 基于DEA-Malmquist的中国动漫产业创新效率研究

- 基于大连银行发展网上银行的建议与对策研究

- 寓园公寓租赁体系改善“住房难”问题探讨

- 房地产经纪行业现状及治理对策探讨

- 市场经济条件下的现代租赁分析

- 上市商业银行股权集中度与经营绩效的实证研究

- 新时期保险中介的发展现状及问题研究

- 全面营改增对地方财税管理的挑战与对策研究

- 我国产业投资基金运作模式研究

- 作业成本法在我国商业银行的应用研究

- 基于知识图谱的国内外互联网金融研究热点与发展趋势

- 新会计制度下医院内控管理分析

- 商业银行个人理财业务问题及对策研究

- 我国商业银行的信贷风险及防范机制分析

- 基于金融去杠杆和SCP视角的国银行业经营绩效比较分析

- clinics

- clink

- clinked

- clinking

- clinks

- clip

- clipart

- clip art

- clip arts

- clipboard

- clipboards

- clippable

- clipped

- clippers

- clipping

- clippingly

- clippings'

- clippings

- clips

- clips'

- clipt

- clip²

- clip¹

- clique

- cliqued

- 执行中止或终结民事裁定书

- 执行书

- 执行刑罚

- 执行各种任务的兵

- 执行各项勤务的人

- 执行命令

- 执行国家权力的机关

- 执行守备任务的军队

- 执行官

- 执行巡防任务的将领

- 执行护卫任务的武装人员

- 执行政策法令等严格、迅速

- 执行斩刑

- 执行断足的刑罚

- 执行杀头的死刑

- 执行死刑

- 执行死刑笔录

- 执行法令

- 执行法令、法律

- 执行法律坚决不动摇

- 执行法律的人,歪曲和破坏法律

- 执行票

- 执行禁令

- 执行言语计划

- 执行警戒任务的士兵