吴敦辉 郑晶

摘要?鄱阳湖生态经济区是长江中下游地区的重要生态经济系统,有着中国第一大淡水湖生态湿地,更是长江三角洲、珠江三角洲、海西经济区的经济腹地,具有重要的生态意义与社会经济意义。通过探究鄱阳湖生态经济区的整体概况、热点议题及学术前沿趋势,基于CiteSpace对从中国知网中筛选出的431篇有效文献进行分析,从生态环境保护与生态经济发展两大视角对近10年来鄱阳湖生态经济区建设做出阶段性分析总结,以期为后续江西省国家生态文明试验区建设提供参考。

关键词?鄱阳湖生态经济区;生态文明试验区;生态环境;CiteSpace

中图分类号?S-058?文献标识码?A?文章编号?0517-6611(2020)14-0232-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.14.064

Abstract?The Poyang Lake Eco-economic Zone is an important eco-economic system in the middle and lower reaches of the Yangtze River. It has the largest freshwater lake ecological wetland in China. It also is the economic hinterland of the Yangtze River Delta, the Pearl River Delta and the hercynian economic zone, which is endowed with important ecological and socio-economic significance. By studying the overall situation, the trend of the hot issue and academic frontier of Poyang Lake Ecological Economic Zone,431 valid literatures screened from CNKI were analyzed based on CiteSpace. From?two major perspectives of the ecological environment protection and ecological economy development in Poyang Lake Ecological Economic Zone, the construction of Poyang Lake Ecological Economic Zone in the past ten years were summarized from the perspectives of ecological environmental protection and ecological economic development, in order to provide reference for subsequent national ecological experimental zone of civilization construction in Jiangxi Province.

Key words?Poyang Lake Ecological Economic Zone;Pilot zone for ecological civilization;Ecological environment;CiteSpace

鄱陽湖生态经济区是以鄱阳湖为中心,以鄱阳湖自然地理区为基础,由鄱阳湖平原水陆相生态系统和鄱阳湖网络型经济地域共同组合成的自然和经济社会相互作用、有机联系的生态经济系统[1],鄱阳湖生态经济区的建设具有重要的生态和社会经济意义。随着江西省全境生态文明建设的实施,鄱阳湖生态经济区的建设为其提供了样板经验。为进一步探究鄱阳湖生态经济区建设的整体概况、热点议题及学术前沿趋势,笔者基于CiteSpace对从中国知网中筛选出的431篇有效文献进行分析,从生态环境保护与生态经济发展两大视角对近10年来鄱阳湖生态经济区建设做出阶段性总结,有利于更好地服务国家生态文明试验区(江西)建设,推动具有我国区域特色的大湖治理经验国际化,为其他生态经济区的建设提供宝贵经验借鉴。

1?研究方法与数据来源

1.1?研究方法

在公共管理领域内,应用社会网络分析方法进行的实证研究多数是与方差分析、回归分析等统计分析相结合的。一方面有利于弥补社会网络分析在数据检验方面的不足,另一方面有利于以社会网络视角来细致详实地分析和解释结果。复杂性科学方法的引入也在一定程度上满足了公共管理研究对理论和方法的需要。通过揭示研究对象间的复杂关系和演化机理,可以进一步为提高公共管理效率提供新的思路[2],社会网络分析方法可以对各种关系进行量化的表征,从而揭示关系结构,解释一定的社会现象,甚至搭建起宏观和微观之间的桥梁[3]。目前用于社会网络知识图谱可视化分析的软件工具主要是CiteSpace等应用软件。CiteSpace是由陈超美开发的一款多元、分时、动态的引文可视化软件。该软件基于共被引分析理论、寻径网络算法等方法,通过数据挖掘、信息分析、图谱绘制,展现特定学科领域的知识结构,直观地表现知识群的演化过程[4]。

1.2?数据来源

该研究的主要数据来源于中国知网(CNKI)2008—2018年,这10年间收录有关鄱阳湖生态经济区的期刊文献。在检索CNKI文献期刊时选择高级检索,将期刊来源设置为“核心期刊”,主题定义为“鄱阳湖生态经济区”(精确)或者“环鄱阳湖生态经济区”(精确),时间设置从2008—2018年。按照上述检索条件总计搜索到452篇文献,经过筛选共计得到有效文献431篇。将有效文献以Refworks格式导出,再使用CiteSpace 5.5软件对数据进行分析,最终得到2008—2018年有关鄱阳湖生态经济区研究的历年科研文献量化知识图谱。

2?结果与分析

2.1?论文刊发量分析

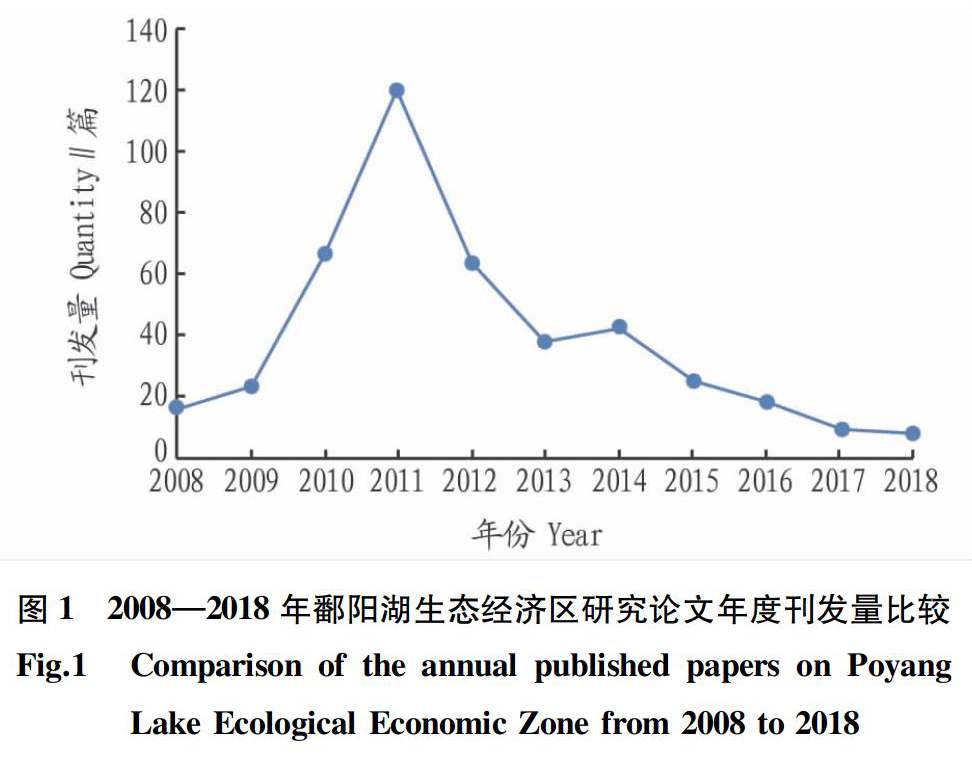

由图1可知,总体来看,论文刊发量总体呈阶段性起伏波动。2008—2011年间增长迅速,并在2011年达到最高峰,说明随着生态文明建设的深入实施和人民生活水平的提高,鄱阳生态经济区的生态战略地位的重要性日益凸显。特别是 2009 年 12 月国务院批复《鄱阳湖生态经济区规划》,立即引起学界更广泛的关注,次年相关研究文献的发表数量迅速上升。这一特征说明学术研究对某一主题的关注度与政府的决策有很大相关性,特别是区域经济的发展研究。但随着时间的推移和江西省全境生态文明建设进程的推进,有关鄱阳湖生态经济区的学术研究逐渐减少。

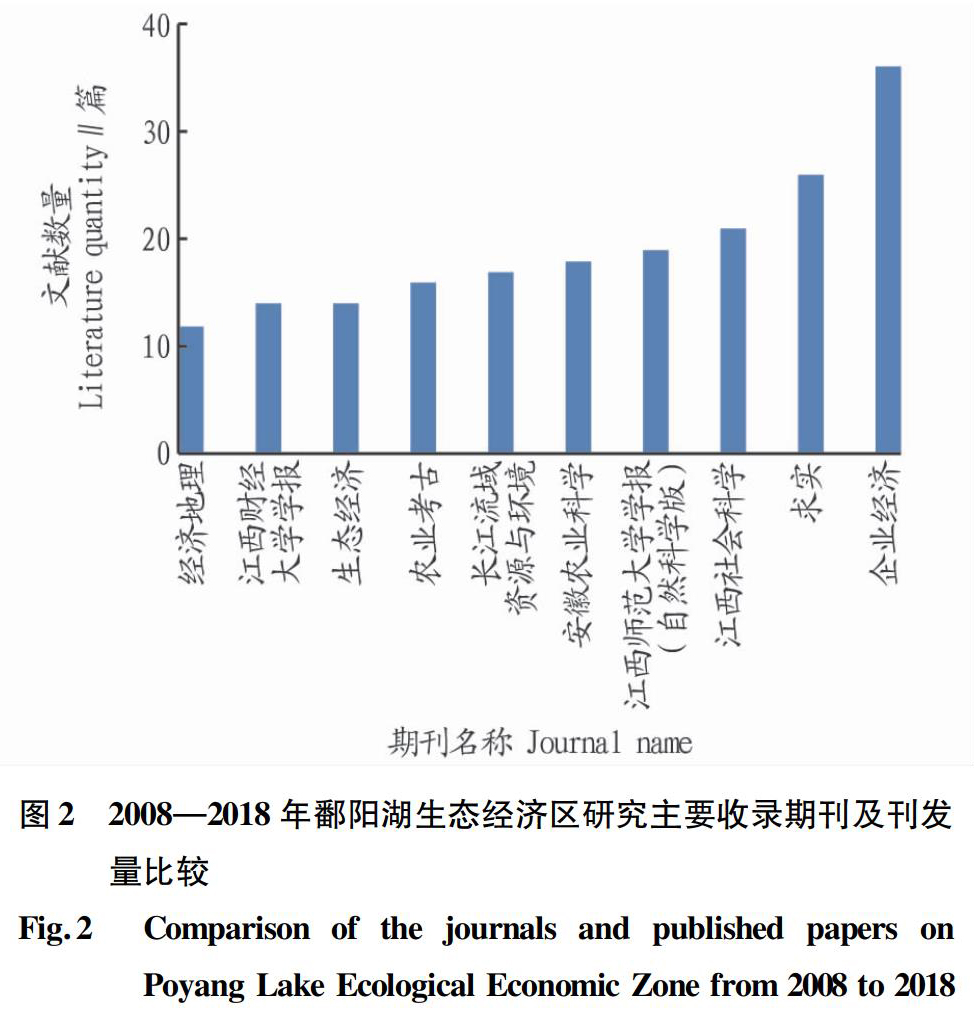

同时将2008—2018年论文刊发量按照升序排列,排名前10位的期刊如图2所示。从图2可以看出,近10年收录鄱阳湖生态经济区相关研究的期刊集中在《企业经济》《求实》《江西社会科学》《江西师范大学学报》(自然科学版)、《安徽农业科学》《长江流域资源与环境》《农业考古》《生态经济》《江西财经大学学报》等期刊,其中《企业经济》以36篇的刊发量占据了首位。

分析以上论文刊发量与收录期刊的数据和图表,得出2008—2011年间鄱阳湖生态经济区研究有关论文发表数量的波动情况与鄱阳湖生态经济区的建设进程紧密相关。2008年4月,鄱阳湖生态经济区规划工作动员大会在南昌召开;同年9月,江西省政府上报《鄱阳湖生态经济区规划》。2009年4月15日,国家发改委会同20多个部门80余人到江西鄱阳湖地区开始实地调研。12月12日,国务院正式批复《鄱阳湖生态经济区规划》,鄱阳湖生态经济区建设上升为国家战略。因此,2008—2012年学术论文的刊发量也出现快速增长,主要集中在鄱阳湖生态、经济区经济、区域经济等主题。2014年11月20日,国家发改委等多部门正式批复《江西省生态文明先行示范区建设实施方案》,江西省建设生态文明先行示范区成为了新的学术热点,有关鄱阳湖生态经济区的文献刊发量逐渐回落。2017年10月2日,国务院印发并实施《国家生态文明试验区(江西)实施方案》,2017年后的论文刊发量逐渐下降。这种科学研究紧密围绕社会实践进程展开的现象反映了社会科学研究服务于当时社会政治经济生活的特点。

2.2?关键词分析

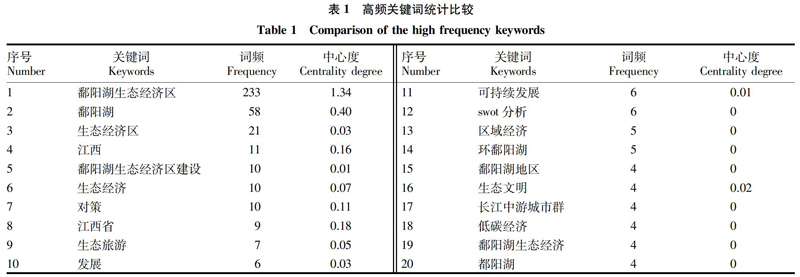

通过CiteSpace 5.5软件对有效文献进行分析,可得到高频关键词统计表(表1)以及关键词共现可视化图谱(图3)。在可视化图谱中的圆圈越大说明该关键词出现的频次越高,中心度越高表明与其他关键词共现的概率越大,由此反映出该关键词在相关研究领域的重要地位和影响,以此为参照分析出鄱阳湖生态经济区研究现状。

2008—2018年鄱阳湖生态经济区研究关键词共现可视化图谱呈现的结果显示,鄱阳湖生态经济区、鄱阳湖、生态经济区、江西、鄱阳湖生态经济区建设、生态经济、对策、江西省、生态旅游、发展等出现的频次较多,而从关键词的具体聚焦点可以分析出以往鄱阳湖生态经济区研究主要围绕鄱阳湖生态环境保护、生态经济发展展开,其成果主要涉及生态环境保护方面的气候环境研究、生态系统研究、水利工程建设研究以及生态经济方面的生态经济体系、人地关系、城市发展、人才支持研究(图3)。

2.3?生态环境保护研究

2.3.1?气候环境研究。

鄱阳湖生态经济区位于典型亚热带地区,区域内的降水、温度变化与东亚季风的进退密切相关。张智等[5]利用环鄱阳湖生态经济区内6个气象站逐日气象数据,建立了该区1952—2011年近60年极端温度事件演化序列,认为环鄱阳湖生态经济区内极端低温事件是气候变暖背景下对冬季风强度的敏感响应,极端低温事件的高频数(不稳定阶段)主要发生在強冬季风背景下,弱冬季风条件下则出现相反情况;但极端高温事件并不对夏季风强度直接响应。陈世伟等[6]认为鄱阳湖生态经济区土地、旅游等资源丰富,湿地面积大,生物多样。保护鄱阳湖生态经济区,对于保护生物多样性、维持淡水资源、防洪蓄洪、调节气候、降解污染和为人类提供生产和生活资源具有重要作用。

2.3.2?鄱阳湖生态系统研究。

鄱阳湖作为我国最大的淡水湖泊,通过分流和调蓄对长江中游防洪蓄洪发挥着十分重要的作用,是长江中下游水资源的重要来源,其独特的地理环境与水文特征孕育了丰富的生态系统,是生态经济区建设的重要依托,在流域治理、开发与保护中占有十分重要的地位。

2.3.2.1?关于鄱阳湖生态系统功能的研究。黎咏华[7]认为鄱阳湖是我国重要的生态功能保护区,是世界自然基金会划定的全球重要生态区,承担着调洪蓄水、调节气候、降解污染等多种生态功能。焦庚英等[8]通过生态功能分区理论和方法,对鄱阳湖湿地生物多样性保护生态功能的重要性进行了评价,将鄱阳湖湿地生物多样性保护生态功能重要性划分为极重要、高度重要、重要和一般重要4个区,认为应当加强鄱阳湖西面区域湿地生物多样性保护的力度。熊彩云等[9]依据《千年生态系统评估》,认为鄱阳湖湿地系统生态服务主要由支持服务、供给服务、调节服务和文化服务组成。通过分析鄱阳湖湿地生态系统生态服务功能变化,提出应当从把握鄱阳湖湿地生态系统服务与人类福祉的关系、改善鄱阳湖湿地生态系统变化的驱动机制和围绕生态服务功能开展有针对性的保护和恢复3个方面的有关对策。

2.3.2.2?关于鄱阳湖生态系统服务价值的研究。车育婧等[10]基于遥感解译获取了土地利用数据,分析了鄱阳湖生态经济区生态系统服务价值,认为鄱阳湖生态经济区突出的生态系统服务功能是水源涵养、废物处理、土壤形成与保护、生物多样性保护。赵志刚等[11]通过计算鄱阳湖生态经济区单位面积生态系统服务价值基础数据,认为2008—2016年间,研究区域内的生态系统服务总价值呈负增长,并且明显的呈现出北高南低的特征。谢花林等[12]基于RS和GIS等空间信息技术手段,对生态经济区内生态红线保护区进行关键性生态空间辨识,提前预警不同类型用地冲突的空间位置,为区域科学合理利用土地提供依据。

2.3.2.3?关于江湖关系的研究。仲志余等[13]通过研究洞庭湖、鄱阳湖两湖水文情势对水资源综合利用和水生态环境保护的影响,分析了两湖水量优化调控总体思路,提出了优化调控两湖水量的工程措施,为两湖生态经济区和长江经济带建设提供支撑和保障。席海燕等[14]采用EKC模型,分析了影响鄱阳湖生态安全演变的主要驱动因素,认为三峡工程试运行以来,江湖关系发生较大变化,鄱阳湖生态安全进入反弹下滑期(2003—2008年),致使鄱阳湖区安全状况进一步下降。

2.3.3?鄱阳湖水利工程建设研究。

根据鄱阳湖丰、枯水期呈现的夏季成湖、冬季成河的特点,有学者提出通过建设相关水利工程实现调控鄱阳湖水位、蓄洪防汛等功能。吴春雅等[15]利用2012 年鄱阳湖生态经济区大规模实地调查数据,研究气候变化背景下稻农洪涝适应性工程措施采用行为,认为大部分稻农会采取适应性工程措施应对洪涝灾害,采取的措施主要是农机排涝和开沟清渠。许继军等[16]通过分析三峡工程建成后鄱阳湖水文特性和近期存在干旱等问题,认为因干旱所致的水环境恶化和水生态系统退化问题更为严重。由于洲滩湿地提前干涸、土壤板结、饵料生物锐减、候鸟觅食条件恶化,导致候鸟数量减少。因而在湖口设置控水工程十分必要,在一定程度上可以约束湖区水位的大幅变化,避免湖区出现极端水旱灾害条件。葛刚等[17]通过分析鄱阳湖湿地生态系统特征,认为鄱阳湖水利枢纽工程规划应当进行生态系统设计,实行阶梯式水位、适应性生态调度和动态化科学管理。郭恢财等[18]分析了鄱阳湖水利枢纽工程对鄱阳湖湿地的影响,认为应当处理好工程建设与湿地环境保护的关系,确保鄱阳湖湿地生态环境可持续发展。熊新农[19]通过分析鄱阳湖的湖区特征将鄱阳湖分为南湖和北湖2个湖区,认为北湖建桥修路、南湖设岛筑堤的方案既可推动社会经济发展,又有利于鄱阳湖水资源和水环境的保护。

2.4?生态经济发展研究

2.4.1?生态经济体系研究。

推进鄱阳湖生态经济区建设要遵循产业经济生态化、生态经济产业化的理念。创新体制机制,合理利用资源,发展生态经济,努力构建以生态农业、新型工业和现代服务业为支撑的环境友好型产业体系,实现工业文明向生态文明的转变。主导产业是区域经济的核心,其健康发展离不开配套的政策支持。吴寒冰等[20]通过分析区内以现代农业、新型工业和生态农业为主的主导产业现状,构建了包含产业政策、技术政策、财税政策和金融政策在内的政策体系,为区域主导产业的发展提供了强大的政策保障。罗洁等[21]通过研究探讨新能源产业、低碳农业、低碳工业、低碳林业4个方面,认为产业低碳化是实现鄱阳湖生态经济区经济和生态协调发展的有效路径。

2.4.1.1?关于生态农业的研究。廖丽华等[22]借鉴《天工开物》中的农学思想,提出必须要审时度势,大力发展生态农业、低碳农业。充分利用湖区地形、地势优势,选择生态农业的发展模式,达到人与自然、社会的和谐发展。通过以农为主、以农促工、以工带农,推动湖区农业经济的全面发展和繁荣。贺晓英等[23]研究对比了北美五大湖区与鄱阳湖区的流域管理经验,认为鄱阳湖的发展应以水为中心,打造全国第一大淡水湖品牌,把鄱阳湖建设为长江中游生态、技术、旅游服务和贸易中心。李晋明等[24]根据“地理位置—地貌类型—农业利用主导方向”的命名原则,将鄱阳湖地区划分为滨湖平原生态景观粮畜水产区、中部平原地粮油水产区、北部低山丘陵粮棉油水产区、西部丘陵平原粮油果业区和东南部丘陵岗地粮畜林区。王琦等[25]通过分析重金属污染对鄱阳湖生态经济区畜牧业生产的危害现状,认为可从管控污染、生态治理、优化农业体系、推动环保产业发展等路径实现综合治理。

2.4.1.2?关于文化旅游的研究。鄱阳湖孕育了独具特色的江西本土文化,比如红色文化、水文化、茶文化、陶瓷文化等。周小云[26]将鄱阳湖本土文化资源分层,认为通过农耕文明价值再造、工业文明市场效率和生态文明公平发展3种路径可以实现鄱阳湖生态经济区文化产业化。程宇昌[27]以鄱阳县古渔村官驿为例,认为应当妥善保护渔人文化及古官驿文化。沈中印[28]通过研究区域内文化产业优势和生态优势,认为可以从环鄱阳湖城市群文化创意产业基地(园区)建设和文化创意产业集群发展2个层面布局文化创意产业。杨婷[29]通过研究区域内古村落水文化,认为对于该地区当中古村落水文化的研究具有一定的积极作用和参考价值,是鄱阳湖地区生态经济建设研究不可或缺的一部分。张朝霞等[30]通过总结鄱阳湖文化资源,认为鄱阳湖文化产业的发展与升级要体现生态文化的内涵,并结合红色文化赋予其意识形态功能,通过加大创新和打造品牌两大着力点实现經济效益。王俊奇[31]采用文献法、历史学研究和逻辑学方法,探究了环鄱阳地区民俗体育文化,认为利用好民俗体育文化以服务生态文化建设,可以为生态经济区建设和发展创造出无限的生机和活力。刘春年等[32]基于企业架构理论和方法,将鄱阳湖生态经济区视为一个广义的企业,并通过建设文化信息资源共享工程、构建公共文化服务体系、发展生态旅游业和发展区域图书馆联盟4个业务流程来规划与管理鄱阳湖区域的文化信息资源。孙冬英[33]根据旅游学的观点,分析了鄱阳湖生态经济区内的庐、龙虎山、三清山共3个高级别地质旅游资源群,认为只有在政府部门、地质专家、旅行社及现有景区的通力合作下,才能尽快实现生态经济区地质旅游业的发展。余悦[34]总结了鄱阳湖地域茶文化历史资源和江西茶文化对外交流经验,认为应当加强文化创意研发和文化产业的整体开发,充分利用好国内外平台,加快江西文化的对外交流,更好地扩大鄱阳湖地域的影响和江西文化在世界的影响。

2.4.2?湖区人地关系研究。

环鄱阳湖地区因地势平坦,土地肥沃等地理特点,自古就聚集了大量人口生活定居或从事生产劳动,但随着人口的高度聚集和资源的过度消耗,人地矛盾逐渐突出。宋艳春等[35]通过计算鄱阳湖生态经济区资源环境承载力,认为区内生物资源较丰富,大气、水环境质量良好,地质环境整体较稳定,制约因素是土地资源的人口承载状况相对压力大。胡启武等[36]通过分析鄱阳湖区人地关系史 3个重要时期内人类活动对湖区生态环境的影响及3个时期的转变过程,认为“围湖造田”降低了湖泊、湿地的诸多功能(如调蓄洪水、维持生物多样性、碳汇等),促生了人地之间的紧张关系;“退田还湖”使湖泊、湿地功能得以逐步恢复,缓和了湖区人地关系,而“鄱阳湖生态经济区”的提出与建设将产生良好的社会、经济与生态效益,把湖区人地关系推向和谐阶段。吕添贵等[37]通过构建鄱阳湖生态经济区城乡土地利用生态位适宜度模型,认为可以将综合分区划为商业发展主导区、工业发展主导区、农业发展主导区和环境保护发展区五大类。李洪义等[38]通过构建鄱阳湖经济区土地利用变化的驱动力因子,从人口、经济发展水平、农业生产水平、工业化水平、自然资源占有量等方面揭示了各项驱动力因素的影响作用,认为在城镇化的过程中应保证城乡建设用地有序扩张,实现土地利用可持续发展。制定合理的工业发展战略,加强农村与城市的对接,实现农村的科学发展。加强集约节约用地,以实现土地利用的可持续发展。方玉杰等[39]利用 SWAT 模型对研究区土壤侵蚀进行模拟,定量分析土壤侵蚀的时空分布规律,认为强降雨是形成土壤侵蚀的主要原因、人为活动是造成土壤侵蚀的重要因子之一。席海燕等[40]认为不合理的流域经济发展模式、过度无序利用湖泊资源和湖区人口聚集是驱动鄱阳湖生态安全状况演变的三大重要因素,要维护鄱阳湖生态系统处于安全以上水平,在相应的社会经济发展阶段应合理控制鄱阳湖区人口容量。

2.4.3?城市发展研究。

刘嗣明等[41]通过对比分析长江中游地区的武汉城市圈、长株潭城市群、环鄱阳湖城市群的发展现状和空间结构组合模式,认为在环鄱阳湖城市群组团中,南昌、九江具有双核型的空间结构,应通过努力打造南昌和九江两大增长极,发挥双核驱动作用,共同带动江西北部城镇群的发展。罗凤兰等[42]通过研究合肥、郑州、长沙和南昌在“十一五”期间内的经济社会发展情况,认为南昌市在“十二五”时期内应当沿着城市强而大的建设方向,全面推进南昌核心增长极城市建设,不断增强极化强度,并联动九江、共青城同城发展,辐射抚州、丰城、樟树、高安等市县形成省会都市合作区,提升区域整体发展水平,增强区域综合竞争力。刘肖利等[43]利用分形模型,分别测算了鄱阳湖生态经济区城市体系的集聚维、网格维和关联维,印证了南昌与九江两城市在鄱阳湖生态经济区城市体系具有双核结构特征的结论,历史上该区城市体系演化在很大程度上受鄱阳湖平原水陆相生态系统驱动,因而在鄱阳湖生态经济区建设过程中应当合理利用生态资源、加强基础设施建设,规避生态环境异常波动带来的不利影响。钟业喜等[44]应用 ArcGIS 的空间分析方法和可达性分析模型,对鄱阳湖生态经济区交通可达性进行了定量评价,认为在鄱阳湖生态经济区的建设当中,仍然应当以南昌市的发展为核心,将南昌市打造成鄱阳湖生态经济区乃至全省的重要增长极,以带动区域和全省的整体发展。

2.4.4?人才支持研究。

鄱阳湖生态经济区建设的成功实施离不开强大的人才支持体系,区内高素质人才的培养和开发为生态经济区建设提供了智力支持和人力资源保障。何先应[45]分析了鄱阳湖区农业科技人才现状,总结出在人才开发利用过程中存在农业科技人才总量不足、高端人才缺乏、人才配置不合理、培养机制不健全、开发机制不灵活等缺陷;认为政府应当加大对农业院校和农业科技的投入,积极培养紧缺人才和高科技人才,营造良好用人环境,通过农业科技职业培训,拓宽农业技术人才开发渠道。杨志其[46]通过分析区内技能型人才培养的现状,提出了强化技能型人才一体化服务体系建设、提升现有技能型人才的综合素质、鼓励企业用好留住技能型人才和建立健全技能型人才开发保障机制4条路径来强化区内技能型人才培养。程肇基[47]认为江西高校的本土优势决定了其是生态经济区建设的智力支持与技术基础,地方高校可从培养应用型人才、提供技术服务、科技成果转化等路径服务生态经济区建设。杨同华等[48]认为高素质职业人才离不开高水平职教师资建设,要以生态经济区人才需求为导向,健全职业人才培养专业目录和课程体系,在实践实习中培养合格的职业人才。冯弋江等[49]基于鄱陽湖生态经济区建设视角,构建了包含有组织体系、目标体系、教学体系和服务体系的高职院校创新创业型人才培养体系,认为江西高职院校必须抓住契机,实现江西高职院校创新创业教育与鄱阳湖生态经济区建设的主动结合,从政策、制度和资源整合上下功夫打造出一条完整的服务链。

3?总结与展望

从研究的成果来看,有关鄱阳湖生态经济区主题的研究成果主要集中在生态环境保护方面。相关生态文明建设的对策建议研究主要由江西省内各个科研院所提出,如江西师范大学的鄱阳湖湿地与流域研究教育部重点实验室、江西财经大学的生态经济研究院和土地管理研究中心、江西社会科学院。这些科研院所总结了鄱阳湖生态建设实践的实际情况,积极借鉴国内外区域环境治理经验,对鄱阳湖的生态系统功能、生态经济发展、水利工程建设等方面进行分析,从而为鄱阳湖生态经济区建设提质增效提供理论支持。2008—2018年10年间有关鄱阳湖生态经济区的研究大体呈现由热转冷的趋势,并呈现了从重生态环境保护到生态环境保护与生态经济发展相融合的特点,这与国家提倡的可持续发展、生态文明等理念相契合,也与江西省开始实施全境生态文明建设的实际符合。但近10年有关鄱阳湖生态经济区建设的宝贵经验是江西省高质高效建设生态文明试验区的宝贵财富,相关研究成果也为江西省国家生态文明试验区建设提供理论支持和技术支撑。

从研究的内容来看,鄱阳湖生态经济区研究涉及水文研究、动植物保护、生态系统服务价值、民俗文化、生态产业等众多方面。在国家大力建设生态文明的背景下探索总结鄱阳湖生态经济区建设经验,就是研究鄱阳湖生态经济区发展历程中生态与社会互动的关系,即生态环境如何为社会发展提供必要条件,同时社会发展又如何影响和塑造区域内政治经济文化。对于两者互动关系的探索研究有利于掌握近10年内鄱阳湖生态经济区建设所呈现的区域特色和演变特征。有关鄱阳湖生态经济区的研究主题广泛,除了需要保持对其他学科先进理论和研究方法的有益借鉴,更要发扬创新精神,借鉴和吸收其他区域的环境管理与社会治理的有益指导。

总之,在江西省大力推进国家生态文明试验区(江西)战略的背景下,重新审视鄱阳湖生态经济区建设经验,也将为江西省生态文明试验区建设提供崭新的视角和更准确而又立体的历史经验,拓展长江中下游区域生环境治理新领域。

参考文献

[1]吕桦,钟业喜.鄱阳湖生态经济区地域范围研究[J].江西师范大学学报(自然科学版),2009,33(2):249-252.

[2]康伟,陈茜,陈波.公共管理研究领域中的社会网络分析[J].公共行政评论,2014,7(6):129-151.

[3]约翰·斯科特.社会网络分析法[M].刘军,译.2版.重庆:重庆大学出版社,2007:9.

[4]柯丽娜,阴曙升,刘万波.基于CiteSpace中国海洋生态经济的文献计量分析[J].生态学报,2018,38(15):5602-5610.

[5]张智,贾玉连,王鹏岭,等.鄱阳湖生态经济区近60年极端温度事件变化特征研究[J].长江流域资源与环境,2013,22(5):663-668.

[6]陈世伟,雷晨光,缪建萍.鄱阳湖生态经济区生态补偿制度的立法完善[J].江西社会科学,2010(10):235-238.

[7]黎咏华.构建环鄱阳湖生态经济区建设财政支持机制[J].中国财政,2010(6):62-63.

[8]焦庚英,谢冬明,金国花.鄱阳湖湿地生态功能分区研究[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2012,35(6):577-582.

[9]熊彩云,张学玲,肖复明,等.鄱阳湖湿地生态系统服务功能变化及其对策分析[J].人民长江,2011,42(9):28-32.

[10]车育婧,蒋梅鑫,钟业喜.基于土地利用变化的鄱阳湖生态经济区生态系统服务价值时空变化研究[J].江西师范大学学报(自然科学版),2018,42(1):45-51.

[11]赵志刚,余德,韩成云,等.2008~2016年鄱阳湖生态经济区生态系统服务价值的时空变化研究[J].长江流域资源与环境,2017,26(2):198-208.

[12]谢花林,姚干,何亚芬,等.基于GIS的关键性生态空间辨识:以鄱阳湖生态经济区为例[J].生态学报,2018,38(16):5926-5937.

[13]仲志余,余启辉.洞庭湖和鄱阳湖水量优化调控工程研究[J].人民长江,2015,46(19):52-57.

[14]席海燕,王圣瑞,郑丙辉,等.流域人类活动对鄱阳湖生态安全演变的驱动[J].环境科学研究,2014,27(4):398-405.

[15]吴春雅,刘菲菲.气候变化背景下稻农洪涝适应性工程措施采用行为研究:基于鄱阳湖生态经济区调查[J].农业技术经济,2015(3):15-24.

[16]许继军,陈进.鄱阳湖口生态水利工程方案探讨[J].人民长江,2009,40(3):17-19.

[17]葛刚,纪伟涛,刘成林,等.鄱阳湖水利枢纽工程与湿地生态保护[J].长江流域资源与环境,2010,19(6):606-613.

[18]郭恢财,李琴,胡斌华,等.鄱阳湖水利枢纽工程建设对自然保护区候鸟栖息地的影响[J].环境科学与技术,2016,39(9):181-186.

[19]熊新农.鄱阳湖生态经济区建设的全局思考与区域规划[J].人民长江,2016,47(7):14-17.

[20]吴寒冰,胡煜晖,王恕立.鄱阳湖生态经济区主导产业发展的政策体系[J].企业经济,2013(10):25-29.

[21]罗洁,周明.鄱阳湖生态经济区产业低碳化研究[J].生态经济,2012(3):110-112.

[22]廖丽华,胡新富,赖芬.《天工开物》农学思想对鄱阳湖生态经济区建设的启示[J].农业考古,2012(6):116-118.

[23]贺晓英,贺缠生.北美五大湖保护管理对鄱阳湖发展之启示[J].生态学报,2008,28(12):6235-6242.

[24]李晋明,赵小敏,张军,等.鄱阳湖地区农业资源利用分区研究[J].江西农业大学学报,2011,33(6):1252-1256.

[25]王琦,张彩英,曹华斌,等.鄱阳湖重金属污染对畜牧业的危害及防治[J].黑龙江畜牧獸医,2015(1):76-79.

[26]周小云.多重文明交融与本土文化产业化发展:以鄱阳湖生态经济区为例[J].求实,2011(8):61-64.

[27]程宇昌.明清时期鄱阳湖区渔民文化初探:以鄱阳县古渔村管驿前为例[J].农业考古,2015(3):248-255.

[28]沈中印.环鄱阳湖城市群文化创意产业发展研究[J].城市发展研究,2012,19(1):77-80.

[29]杨婷.鄱阳湖生态经济区古村落的水文化探究[J].农业考古,2012(4):233-236.

[30]张朝霞,喻厚伟.构建鄱阳湖文化产业的思考[J].农业考古,2010(3):35-37.

[31]王俊奇.环鄱阳湖地区民俗体育文化与生态经济区建设研究[J].西安体育学院学报,2011,28(5):579-582.

[32]刘春年,杨德惠.基于企业架构的区域文化信息资源规划与管理研究:以鄱阳湖生态经济区为例[J].情报资料工作,2011(3):67-71.

[33]孙冬英.鄱阳湖生态经济区城市生态旅游开发研究[J].安徽农业科学,2011,39(36):22504-22505.

[34]余悦.鄱阳湖地域茶文化与江西文化对外交流战略[J].农业考古,2008(5):114-117.

[35]宋艳春,余敦.鄱阳湖生态经济区资源环境综合承载力评价[J].应用生态学报,2014,25(10):2975-2984.

[36]胡启武,尧波,刘影,等.鄱阳湖区人地关系转变及其驱动力分析[J].长江流域资源与环境,2010,19(6):628-633.

[37]吕添贵,李洪义,何方义,等.基于生态适宜度模型的城乡土地利用分区与优化布局:以鄱阳湖生态经济区为例[J].水土保持研究,2017,24(3):258-263.

[38]李洪义,何方义,李芳颢,等.鄱阳湖生态经济区城乡建设用地扩张驱动力研究[J].国土资源科技管理,2014,31(1):31-35.

[39]方玉杰,万金保,孙善磊,等.鄱阳湖生态经济区小流域土壤侵蚀模拟[J].环境科学与技术,2014,37(7):167-172.

[40]席海燕,王圣瑞,郑丙辉,等.流域人类活动对鄱阳湖生态安全演变的驱动[J].环境科学研究,2014,27(4):398-405.

[41]刘嗣明,方辉.长江中游城市群空间结构优化研究[J].学习与实践,2013(7):5-13.

[42]罗凤兰,钟芸.中部各省“十二五”城市发展规划比较分析[J].商业时代,2011(33):134-135.

[43]刘肖利,张智,贾玉连,等.鄱阳湖生态经济区城市体系空间结构分形特征分析[J].长江流域资源与环境,2012,21(S1):12-17.

[44]钟业喜,蒋梅鑫.鄱阳湖生态经济区交通可达性研究[J].江西师范大学学报(自然科学版),2010,34(1):107-111.

[45]何先应.农业科技人才的开发与利用:以江西鄱阳湖地区为例[J].江西社会科学,2012,32(12):70-73.

[46]杨志其.经济开发区技能型人才培养研究:以鄱阳湖生态经济区为例[J].企业经济,2012,31(12):168-170.

[47]程肇基.地方高校服务区域经济建设的探索与思考:以江西高校服务环鄱阳湖生态经济区为例[J].教师教育研究,2015,27(2):14-20.

[48]杨同华,许晟.鄱阳湖生态经济区建设背景下江西职教师资培养问题的探究[J].教育与职业,2011(5):55-56.

[49]冯弋江,武丹,苏玉慧.鄱阳湖生态经济区创新创业型人才培养体系构建分析[J].经济研究参考,2013(47):63-64.

- 汉字朋友就在你的身边

- 动手操作 提高“研学”成效

- 习作教学 从积累抓起

- 小学低年级科学探究教学之探微

- 好记性不如烂笔头

- 浅谈“研学后教”课堂教学改革背景下小学语文课堂中的“教”

- 实施个性化指导策略 优化课堂教学

- 注重动手操作 实现有效学习

- 让英语作业简单、轻松、有效

- 以文为媒 精妙切入

- 浅谈低年级解决问题教学的有效策略

- 小学数学课堂“解决问题”教学策略初探

- 提高《品德与社会》活动课有效性之我见

- 对话课堂的呼唤

- 让灵动的“生成”熠熠生辉

- 浅谈多媒体技术在小学数学教学中的应用

- 活用多媒体教学 构建有效生物课堂

- 以激励教育思想开展开放性课堂教学

- 构建“研学后教”的课堂焕发地理题材品德课活力

- 倾听 让课堂调控更自如

- 提高红领巾社团活动有效性策略初探

- 浅谈提升教师语文素养的有效途径

- 观情 真情 温情 才情

- 关于小学生数学学习习惯养成的调查报告

- 学思省察 智慧乐事

- semirebelliously

- semirebelliousness

- semirebelliousnesses

- semirebels

- semirefined

- semireflex

- semireflexes

- semireflexive

- semireflexively

- semireflexiveness

- semireflexivenesses

- semirepublic

- semirepublican

- semirepublicans

- semirepublics

- semiresolute

- semiresolutely

- semiresoluteness

- semiresolutenesses

- semirespectabilities

- semirespectability

- semirespectable

- semi-retired

- semi-retirement

- semirevolutionaries

- 响和

- 响和景从

- 响咏

- 响喨

- 响器

- 响在一处

- 响坚

- 响堂山石窟

- 响声

- 响声不大的雷

- 响声大,步子小

- 响声巨大

- 响声很大

- 响声振动

- 响声震动

- 响壳

- 响子

- 响字

- 响尾蛇

- 响屟廊

- 响屧

- 响岗

- 响帐

- 响干

- 响应