李佳蓉 张彬 董华

摘要:尽管有包容性设计的理想,人工世界依然充满了多种障碍。本文旨在以包容性设计的视角,探讨身体与技术的关系,透析人技术世界间的障碍问题。基于“人与技术”的文献分析结果,将“人技一世界”的分析框架与产品包容度评估分析框架进行比较。比较得出:障碍的产生不仅存在于人与技术之间,也存在于技术与世界之间,即障碍的产生是动态的,是与环境密切相关的。由此构建出“能力一目标(期望)”模型,并进一步提出了设计师可操作的“障碍要素梳理法”。本研究借助包容性设计理论勾勒出身体与技术在设计维度上的新内涵,基于“一次障碍”和“二次障碍”构建出的障碍要素梳理法,可帮助设计师厘清设计过程中可能产生的障碍,提供了包容性设计的一种新型分析方法。

关键词:身体?技术?障碍?包容性设计人?技术-世界

中图分类号:TU201

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)08-0071-03

引言

设计与技术紧密相连,技术是设计过程中的一个关键因素,“设计是一种综合性的技术活动”[1],一定程度上,技术水平决定了设计的可能性。蒸汽机的发明和电力的应用,导致生产加工方式发生变革,随之出现了设计与生产的相分离[2],设计活动才迎来蓬勃发展期。而正是由于设计从生产加工中分离出来,设计师才能将关注点更多地集中到使用者的身上,通过设计实践活动将使用者的身体与世界建立联系,以“技术的使用”为前提,强调身体与技术之间的交互过程,开始对身体与技术间关系的进行研究和思考。

对于身体与技术的研究贯穿于人类文明史,相较于设计领域的刚刚起步,多个其他领域已取得丰硕成果。其中技术哲学对于1二者关系的讨论始于卡普的“器官投影”理论,而后主要发展为两方面:其一是以盖伦为代表的技术,人类学研究,讨论人类本能的匮乏对于技术起源的需求和争辩技术工具论;其二是以伊德为代表的,讨论“人技术世界”之关系、带有后现象主义色彩的技术哲学。

然而无论是生物人类学视野、技术哲学视角还是后现象学视野的立足点都是一种“后思”[3],即对现存事物的客观性反思活动;而设计实践活动则是一种“前思”的31预设性思考行为,其结果直接与人的身体打交道,并直接诉诸人类的身体感知[4],旨在通过设计实践活动和反思寻找人工物的功能与使用者需求的匹配途径。本研究试图打通设计、身体和技术三者的通道,将“后思”的研究成果迁移至“前思”的设计行为中,尽可能对设计过程与结果中的障碍问题做出预判,帮助设计师制订更全面的设计策略。

一、从“能做什么”到“想做什么”的转变

(一)包容性设计视角下身体与技术的中介点

身体与技术间的关系大体有正反两个走向:从身体出发的技术和从技术出发的身体,然而在设计实践活动中,身体与技术不是割裂开的,而是你中有我、我中有你的依存关系。

1.从身体出发的技术,是对人类不充分本能的有效补充,从“器官代替”(如替代下肢发挥生理功能的义肢)到“器官强化”(如补充使用者下肢功能的轮椅),再到“省力技术”(如移动过程中的各种代步工具)的发展,最终目的都是为了“节省劳动”[5]。“义肢”作为最为典型也最易被理解的身体延伸的案例,在使用过程中连接着使用者和使用场景,弥补了使用者身体所缺乏的能力,而一旦脱离了使用场景一“打交道之际”[6],义肢只能作为身体形态上的延伸,作为符号性的存在,而不再具备使用意义上的存在。只有置于使用的场景中,才能拥有使用意义,实现真正的“趋于省力的技术”。这种“趋于省力化”的技术路径在包容性设计的视角下,恰恰是从典型性到普适性的应用,是拓展设计服务人群范围的路径。

2.从技术出发的身体,以技术创新为基础和出发点的设计实践活动最终主导了大众生活,实现了技术对身体的重构,从这个意义来说设计是一种技术的本质[1]。对于生于智能时代的孩子,触摸手势交互已经与他们的身体融为一体,虽然他们偶尔也会遇到障碍(如当面对无法触摸交互的报纸和桌面时也会误当作是屏幕来操作),但的确改变了他们感知世界的方式”;而年长者则不同,他们需要不断学习来掌握这些新鲜的交互方式[8],这些技术非但没有成为他们身体,反而如同器官移植时的排异反应一样,造成了与世界的交互障碍。这一路径虽然能够带来“颠覆式创新”,但它更考验使用者的学习能力,势必将无法习得的人群排除在外。然而,当智能手机没电时,无论是熟练用户还是不会使用的用户,共同面对无法交互的障碍,它也无法对身体进行建构。所以从技术出发的身体,对于身体的重塑过程依然发生于使用之际。

3.故而,无论是立足于身体研究技术的含义,还是立足于技术讨论身体的意义,对于设计实践活动而言,其意义都在于寻找到二者间的中介点。这个中介点是设计实践活动发生的真实场所;是需求与目标间的桥梁;是实现包容性设计的理想,即“使得设计者确保他们所设计出的产品和服务可以满足尽可能多的大众的需求,而尽量摆脱用户年龄或能力的限制”[9]的保障;是实现从“使用者能做什么”到“使用者想做什么”转变的有效途径。

(二)基于“人技一世界”互动的“能力一目标(期望)”模型

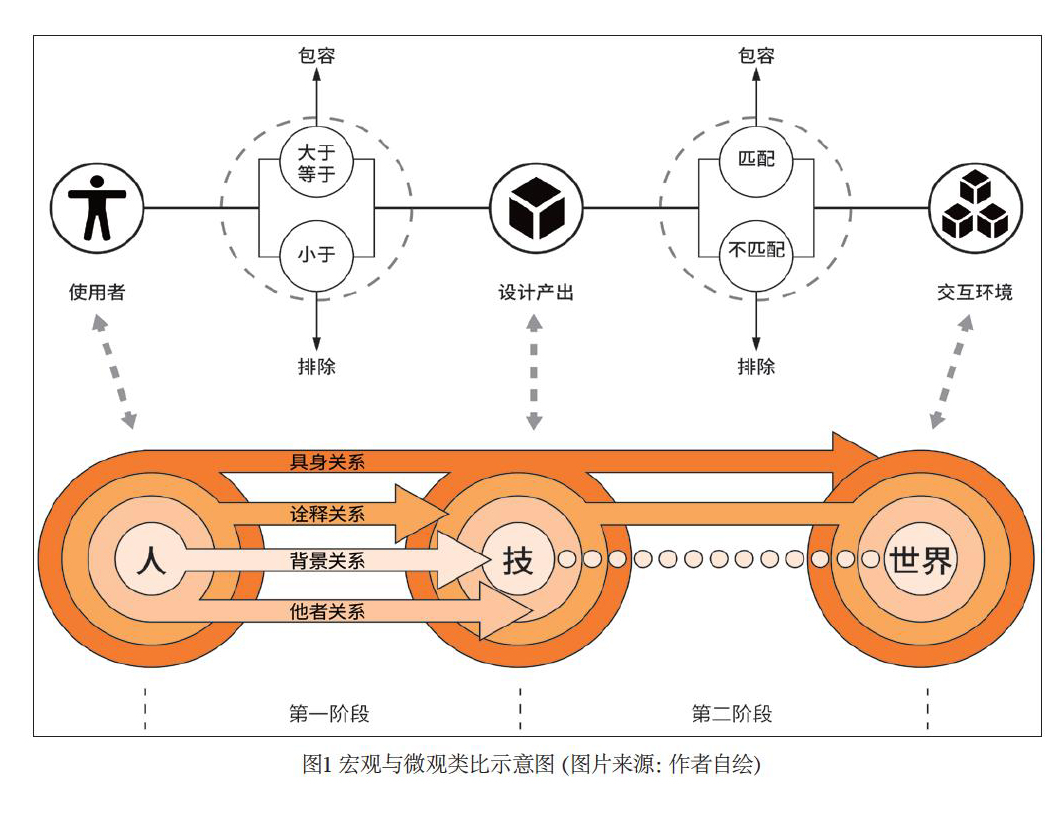

面对上文所述中介点之问题,技术和设计研究均从各自领域做出了宏观与微观的闡述。宏观框架即由伊德所提出的“人技术世界”之间存在的四种建构关系”[10]:具身关系(使用者和人工制品作为整体与世界发生关系);诠释关系(人工物将世界翻译为阅读文本);他者关系(人工物作为独立个体存在);背景关系(人工物退为背景变成一种“切近的技术环境”)[11]。而产品包容度评估法则聚焦微观,通过对比用户所具备的能力与产品所要求的能力之间的匹配度,来考察产品的包容度[12]:当用户能力大于等于产品的能力要求时,则包容;反之,用户能力小于产品的能力要求时,则排除。将二者类比,即用户所具备的能力与“人技术一世界”分析结构中的“人”相关,产品所需要的能力与其中的“技术”相关。

产品包容度评估法所阐释的包容与排除情况处于“人技”阶段,仅关注于用户的能力与产品所需能力间的匹配关系,而忽略了交互环境的影响,默认了该产品本身对于需求目标的匹配和能够与“世界”(环境)成功交互。然而真实的交互环境并不总是保持着实验室中的理想状态,不同的使用者具有不同的身体能力和认知程度,对同一件产品的操控能力和认识是有一定差距的,而同一件产品在不同的应用场景中也会呈现出不同的功能状态和效果偏差。故在真实的交互环境背景下,技术与世界之间同样会呈现出包容与排除的情况(如图1宏观与微观类比示意图)。

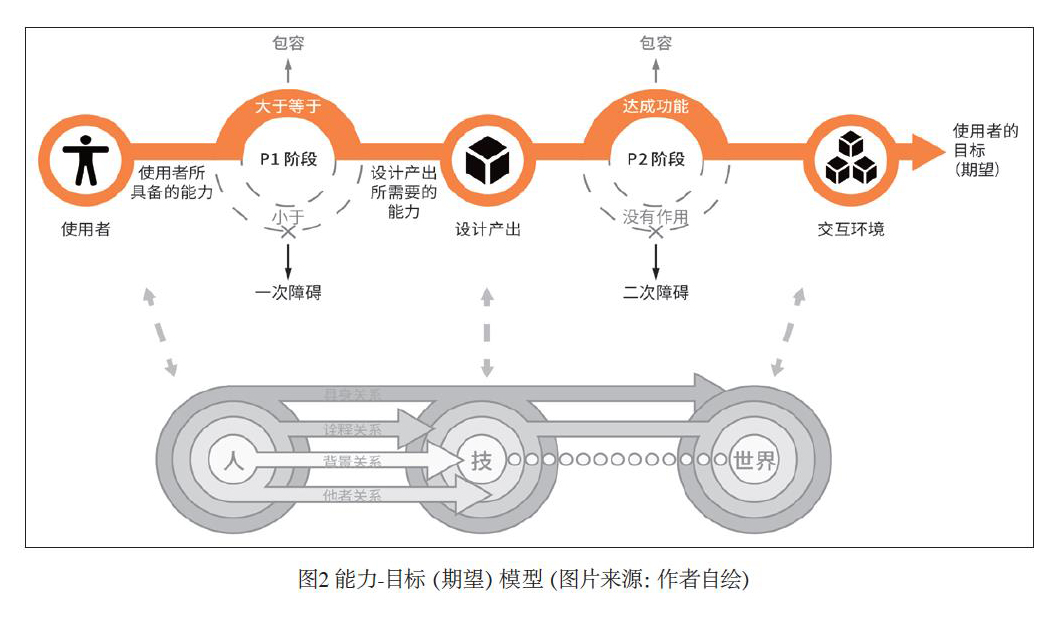

在两个阶段都有可能发生排除情况,即会产生障碍。按照交互主体,所产生的障碍可被细分为:交互的第一阶段“人技术”间所产生的障碍为“一次障碍”(如图2P1阶段);交互的第二阶段“技术一世界”间所产生的障碍为“二次障碍”(如图2P2阶段)。消除一次障碍是保证用户可以顺利使用产品的前提,即实现用户的能力与产品所需能力间的匹配;消除第二次障碍才能确保设计产出能够在真实的交互环境中发挥应有的效果。只有二者均被消除,才能实现使用者的能力与需求目标间的成功匹配,才能实现从使用者“能做什么”到使用者“想做什么”的匹配,而出现任何一个障碍都有可能阻碍用户实现目标期望。

(三)障碍的动态表述

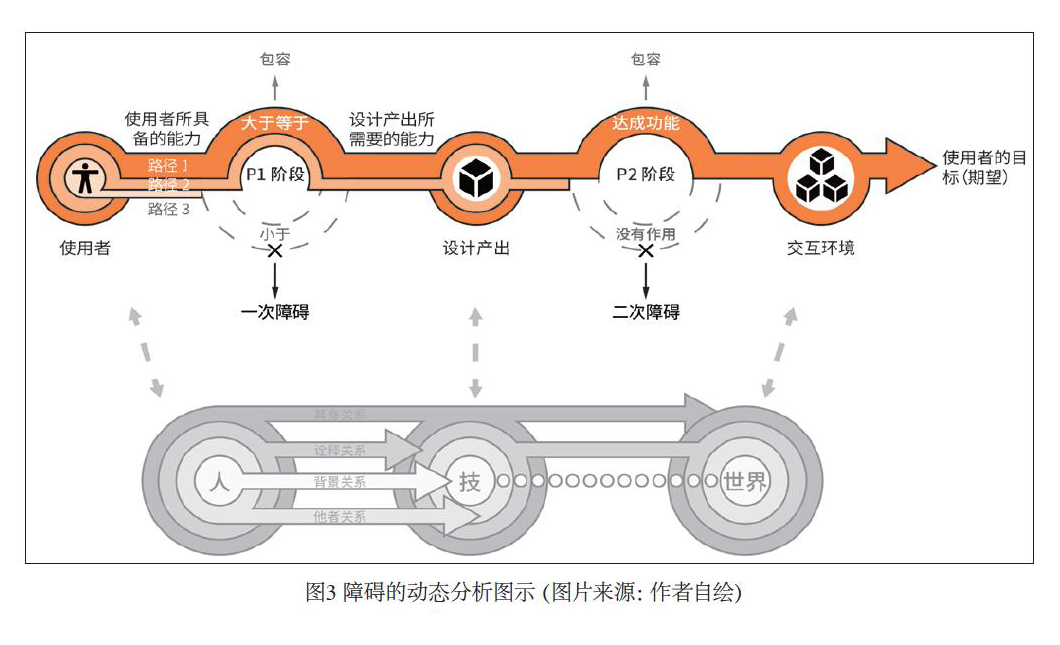

设计的包容性产生的根本原因就是设计所面对的人的复杂个体能力差异和需求分歧3),即是上文所提及身体与技术之间可能出现的障碍。“唯有在打交道之际用具才能依其天然所是显现出”[11],同样的,障碍也是在使用过程中才会表现出妨碍性(这里的妨碍性是中性词,不代表负面含义)。在非使用状态下,“人”、“技术”、“世界”是互相独立的,只有当使用状态开启时,三者之间才开始建立关系,如此才会有达成预期目标,或出现障碍。

具体可归纳为三条路径:

1.路径1:指使用者具备的能力大于等于设计产出所要求的能力,且设计产出能够在交互环境中达成使用者的目标需求,此路径中不存在障碍,即使用者可以实现其目标需求。

2.路径2:指使用者所具备的能力大于等于设计产出所要求的能力,然而设计产出无法在交互环境中达成使用者的目标,如从寒冷的室外进入温暖的室内,眼镜表面会结出一层雾气影响佩戴者使用,此时,出现“二次障碍”,虽然使用者可以使用设计产出,但依旧无法达成期望。

3.路径3:指使用者一开始就无法使用设计产出,即使用者所具备的能力小于设计产出所要求的能力,出现“一次障碍”(如图3障碍的动态分析所示)。

二、障碍要素梳理法的提出

只有当“一次障碍”和“二次障碍”同时消除时,“技术人工物”才能顺利连接起“使用者所具备的能力”与“使用者的目标”,实现“能做什么”和“想做什么”的匹配。在设计实践时,设计者需要对两个阶段进行拆分,分别发现并解决每一阶段出现的障碍,并将其置于真实的交互环境中进行评估与改进。即适应于“前思”的设计实践活动中可以使用的方法一障碍要素梳理法。聚焦设计调研阶段,适用于有经验的设计师,将依靠直觉的障碍感知进一步量化、方法化,帮助设计师捕捉“障碍”出现的位置,以期减少设计前期调研中对障碍要素与障碍问题预估不足所造成的损失和失败。

作为设计前期调研的障碍问题切入点,将“障碍要素”梳理法带入设计实践活动的一般流程中去,按照一次障碍和二次障碍作为设计流程的划分点,也作为障碍产生与否的前思的判断点进行制表(如图4障碍要素分析法),分为三个模块:①使用者所具备的能力,②技术产品和使用者的目标期望,③并将使用者所具备的能力按照身体部位进行了拆解与细化,以便更加全面地识别出一次障碍。

以吓用一个实例详述此方法的使用。以第三卫生间的“洗手场景”为例,首先以身体作为“障碍要素”的整理线索。第一部分按照生理属性将身体拆解为:头部、躯干、上肢和下肢,而后它们再次被拆解为:(头部)发、眉、眼、耳、鼻、口、颈;(躯干)背、腰、肩、胸、腹;(上肢)上臂、手掌、手指;(下肢)臀、腿、膝、脚。此外,作为特定分析对象的身体属性的补充,在身体生理属性中加入身高与性别作为特殊产品的标记。这一部分是“使用者身体”与“技术产品”的匹配过程,用于判断一次障碍的具体发生部位,以P1匹配作为标记栏(匹配以V表示;不匹配以x表示)。

第二部分,是“技术产品”与“使用者目标期望”的匹配过程,以使用者的目标期望作为标准,首先判断技术产品是否可以达成其目标,其次,判断理想情况之外(极端情况、突发状况、个别案例)是否还可以达成目标,以P2匹配作为标记栏(匹配以V表示;不匹配以x表示)。

综合P1与P2匹配,两个阶段中凡出现x的位置,即为场景C的障碍位置,有待设计师运用设计手段进行消除。基于“能力一目标(期望)”的障碍要素梳理法是包容性设计视角下“人技术一世界”间障碍动态表述的视觉化和方法化的呈现,以此作为“后思”研究在“前思”行为活动中的落地和体现,为设计师提供一条全面搜集与障碍有关的所需问题和有效梳理的途径与方法,帮助其准确预判出“障碍”可能出现的位置、数量和类型,然后有针对性地消除,从而进一步推动使用者从“能做什么”到“想做什么”的转变。

结论

本文探讨了包容性设计视角下的身体与技术的关系,基于此对产品包容度的评估框架与人技术一世界的分析框架进行类比,得到的能力一目标模型,能够进一步聚焦于三条路径和两个交互过程中的动态障碍。以此推进设计实践的前思方法一“障碍要素”梳理法的形成,能够帮助设计师在面对真实的交互环境和不确定因素时,尽可能地在设计初期全面地发现障碍问题,并以有效的手段规避障碍的发生,通过设计实践活动完成需求与目标间的匹配,更大几率地降低使用者“能做什么”和“想做什么”间的差距,实现将更多的用户包容到设计范围内和能力与需求相匹配的包容性设计理想。

基金项目:山东建筑大学高层次人才科研基金项目:马克思主义设计创新现象学研究,项目编号:00316030501。

参考文献

[1]贾林海从设计的技术研究到设计的哲学研究[J].自然辩证法研究,2016,32(02):29-34.

[2]孙怡康论“设计”的概念与范畴[J].设计,2014(7):187-189.

[3]杨庆峰物质身体、文化身体与技术身体——唐伊德的“三个身体”理论之简析[J].上海大学学报(社会科学版),2007(1):12-17.

[4]李清华设计与身体经济学——“个知觉现象学的描述[J].美与时代(上旬),2013(10):9-14.

[5]许平反观人类制度文明与造物的意义——重读阿诺德盖伦《技术时代的人类心灵》[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2010(5):99-104.

[6]H.A.西蒙关于人为事物的科学:修订版[M].解放军出版社,1988.

[7]张英关于智能产品设计伦理问题的研究[J].设计,2018(3):49-5[J].

[8]任輝,秦三山老人使用智能手机存在的问题与障碍分析[J].设计,2016(13):10-111.

[9]董华包容性设计:英国跨学科工程研究的新实践[J].工程研究跨学科视野中的工程,2011,3(1):19-25.

[10]闫坤如,刘丹身体与技术关系研究述评[J].长沙理工大学学报(社会科学版),2017,32(4):1-5.

[11]张彬,王大洲.人工制品现象学:一个新的分析框架[J].哲学研究,2015(06):113-119.

[12]董华,宁维宁,侯冠华认知能力测量:基于包容性设计的文献综述[J].工业工程与管理,2016,21(5):11-116.

[13]韩少华以包容性为前提的可持续设计研究[J].城市建筑,2013(14):279.

- 浅议初中体育高效课堂教学

- 体育教学中学生心理健康如何协调主动学习的探讨

- 初中体育篮球教学中如何培养学生的攻守意识

- 小学体育教学中如何实施快乐体育

- 基于职业技能培养的高职体育课程体系创新研究

- 浅谈体育教学中学生主体地位的认识

- 花样跳绳阳光大课间活动的教学方案研究

- 新课程背景下如何激发小学生对体育课的兴趣

- 基于学校特色课程下——户外混龄体育活动的研究

- 小学篮球开展现状与形式的思考

- 凉山州贫困县中小学学校体育发展的现状及对策研究

- 开发乡土体育器具,促进农村幼儿体育活动有效开展

- 浅谈乒乓球教学应用于小学体育课的价值

- 家园合作培养中班幼儿分享行为的研究

- 关于幼儿园语言区层次性材料投放的思考

- 试论小学语文阅读教学的有效开展

- 高三历史复习中学生历史思维能力的培养

- 高中化学实验教学现状研究

- 分层合作教学模式在初中英语教学中的应用

- 桂林抗战文化融入高中语文教学初探

- 积极心理学视野下农村高中生自我效能感干预研究

- 情境教学法在高中化学教学中的运用

- 基于生活化的小学数学课堂教学探讨

- 新课改背景下初中英语教学存在的问题及对策

- 略论课堂讨论法在高中物理教学中的运用

- all-weather

- all-while

- all-wool-and-a-yard-wide

- ally

- allying

- all your life

- ally's

- ally-to

- ally²

- ally¹

- all²

- all¹

- almae matres

- alma mater

- alma maters

- alma matres

- almighties

- almightily

- almightiness

- almightinesses

- almightiship

- almighty

- almond

- almondlike

- almonds

- 快口

- 快吃

- 快啦

- 快嘴

- 快嘴利舌

- 快嘴子

- 快嘴快舌

- 快垮了

- 快壮

- 快奔四十

- 快好了

- 快婿

- 快婿东床

- 快客

- 快对快

- 快巴

- 快当

- 快得出奇

- 快心

- 快心满志

- 快心畅目

- 快心遂意

- 快心,满意

- 快心,称愿

- 快志