张哲

摘要:山西花馍作为典型的传统民间美术与手工艺,在当今社会面临手艺丧失、接受面窄、文化传承发展困难,为实现其视觉化推广与现代化传承探索新出路。运用人类学、社会学的方法对研究对象本身进行了文化性认知研究与本质研究,以个案研究进行设计学的图解文论式剖析。根据深入研究,转化为视觉化传统创新再设计的推广实践案例。该方法可对“设计介入民间美术”的传统文化传承创新方式提供了新思路与参考。

关键词:山西花馍;?民间美术;?手工艺;?文化承变;?图解文论?;设计应用

中图分类号:J506

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)08-0048-04

引言

山西位于华夏民族黄河流域,中原地带的典型地形地貌特征使其盛产小麦,故面食的富足成为山西面食文化蓬勃发展的基本条件与成长沃土。除了最常食用的馒头、面条与饼的主食外,山西面食还在非单纯实用价值即可食用之外,于呈现形式上体现了民间艺术与手工艺的独特价值,最为典型的代表则是花馍。对其认知与本质研究,才能有助于新产品的设计开发。

一、山西民间花馍认知研究

(一)辨其名物——“花馍”之谓

花馍,在不同地域有不同称呼,也被称为面塑、面花、面人、面羊及礼馍等。“面塑”强调捏塑性的手工艺价值,许多地方现已将其归为纯粹的民间工艺品,为了更好地保存,加入大量防腐材料,多不可食用。“面花”、“面人”、“面羊”则因不同地域流行的花馍形态不同,最常使用、最常看到的种类指代了整个花馍的范畴。“礼馍”则聚焦于其功能性,“有事必有馍”是山西花馍的重要特点,代表了民间百姓的创作动机,老百姓并非专门的艺术家,其创作的艺术品具有很强的审美功利性,心中的美好愿景寄托于经过艺术加I的面食中,情感物化于对象,在人生礼俗等场合使用。“花馍”强调了经过装饰美化的造型。这些称谓在实际使用中往往因个人喜好互相混用,并无严格区分界定,具体指用面粉加工制成的面食,具有手工捏制、造型生动、寓意丰富等特征,往往与人生礼俗活动相关联,凝聚了劳动人民的艺术创作智慧与民间大众对美好生活的向往。

(二)究其缘起——从祭祀到审美

面食在我国早期均被统称为“饼”,即由我们现在所说的“死面”做成。最早记载的发酵技术的掌握出现于魏晋时期:“永明九年正月,诏太庙四时祭,荐宣帝面起饼”01。“面起饼”则说明了发面技术的出现,且属于太庙祭祀的规定礼仪范畴。宋代高承《事物纪原》引《稗官小说》“三国时,诸葛亮征服孟获,一改当地用人头祭神的恶习,而用面团包着牛、羊、猪肉来代替,后人由此为馒头。这说明,古代的馒头实则是包子”。[2]并且诸葛亮为此在民间也被称为了“面人儿”的祖师爷。以上记载体现了面食在民间祭祀活动中的重要地位。花馍在发酵技术成熟掌握后开始蓬勃发展。唐代房玄龄在《晋书何曾传》中就提到:“晋人何曾有言蒸饼上不坼十字不食”。[3]这里的“坼十字”就是我们今天说的“开花馒头”,指十字裂纹形态的馒头造型,伴随着发面技术而发展的审美自觉。

从最初的十字形发展到无所不塑的造型,从最初的祭祀为首要目的到后期“纯好看”的追求,花馍的造型经过时代与历史的变迁,呈现出耐人寻味、丰富多样的民间美学价值。

(三)梳其史脉一携手民间礼俗

先秦两汉时期,山西地区气候、土壤使得小麦产量增加,汉代的石磨更是使面食的日常化有了加速,但这一时期未发酵的面食多被称为“饼”,是花馍形成的基础奠定时期;魏晋时期,发酵技术的掌握,“诉作一十字”的开花馒头为花馍的发展提供了技术保障,而“面人儿”祭祀的传统也为花馍的发展拉开了帷幕,这一时期是花馍的萌芽时期;隋唐时代,花馍的制作方法与造型以及使用場合更加多元丰富,除文献记载外,也有实物记载作为佐证,因此,这一时期是花馍艺术的形成时期;宋代起,花馍艺术就蓬勃发展,在孟元老的《东京梦华录》中有明确记载,“正月初一日,京师人家大多食索饼;人日(初七日)则食煎饼,上元日有丝笼和油外锤;二月初二有迎贵果子;三月初三有面做的镂人;清明前二日的寒食节要食子推饼;清明节有‘用面造枣旗飞燕,柳条串之,插于门相,谓之子推燕;四月初八食糕糜;七夕以瓜雕成共花样,谓之‘花瓜。又以油面糖蜜造为笑庸儿,谓之‘果实花样,奇巧百端。九九重阳节有菊花糕酒,谓之狮蛮,此亦为果实花样;七月十五中元节有盂兰饼;八月十五有玩月羹”。[4]此时面食艺术发展成熟,成为民间礼俗活动的载体。明清时期,更是达到鼎盛,其造型、样式与习俗大多也一直延续至今。

对山西花馍的认知研究,呈现了民间劳动人民创造的与生活息息相关的手艺作品,体现了与民间祭祀、礼俗活动携手共存的美学价值、人文情怀与生活态度。

二、山西花馍本质研究——“技”与“艺”的交融

(一)“技”一民间手艺渗透生命情感

手艺,常与技术、手工相关,需要人作为活动主体参与完成。人的手是人类从哺乳动物的生物学范畴转向社会学领域的重要标志。手工,不同于现代工业文明的机器化大生产,它代表了农耕社会主要的生产方式,运用手去制作面食,不仅满足了果腹的基本生理需求,更有着重要的精神内涵。手工的方式,饱含了人对“面”的情感与认知,将“人”物化到“面”,将主观的技术、经验、知识、情感及活动等都注入对象“面”中,完成的花馍作品也承载了地域文化与个体生命情感,延续了从新石器时代起的泥塑文化,完成的面食艺术作品代表了人类与土地相依相存的关系,体现了我国“天人合一”的道家思想。

山西传统面食制作过程中需用到的手工具主要包括:面盆、面案、擀面杖、剪刀、菜叨、梳子、筷子与竹签等,辅助材料包括红豆、绿豆及红枣等食物。制作步骤主要分为以下机步:

1.发面:发面时,重要的引子是“酵头”,所谓“酵头”,即发酸的面团,往往是在前次做面食时留下,经过良好的储存,保持湿润、柔软、弹性的特性,在做新的面食时和入,后放盆中静置,有时需覆盖保鲜膜或蒸布之类的遮盖物,加速新面与“酵头”的化学反应,等到面膨胀松软后则发面成功。在民间饮食文化中,这种“酵头”类似高汤,经常使用才能使其活化不至腐坏,人们赋予其情感,因此,每家的“酵头”味道、质地也有差别,民间甚至会以“酵头”养得好坏与人的品行优劣进行比附。在晋北地区,还会加入碱面,既能让酸碱平衡,也能保持色泽,但碱面加多,蒸出的面食则会发黄,故加入的量与发面的时间需要靠制作者的经验来把握。

2和面:在制作大型花馍时,和面往往需由家中的男性来完成,因所需面团体积庞大,没有一定的体力无法完成,水和面粉的比例需恰当,面需和到有劲道且均匀,如果未能充分揉捏、挤压、排空水与面粉中的空气,在蒸制花馍时则容易开裂或变形,原理类似陶器,陶土如果没有充分拍打、揉捏,就入窑烧制甚至会发生膨爆。民间认为面需和到“三光”的程度才算完成,即盆光、面光、手光,也就是面盆、面团与人手均光滑润泽才行,这种潜在的规范既体现了民间百姓勤俭的美德,也考验着劳动者需经过长时间反复实践与经验总结所逐渐形成的富有生命力的技艺。

3.捏塑:捏塑是制作花馍时最见功力的环节,往往由心灵手巧的妇女来完成,以前的农村女性往往从十二三岁便开始学习女红、烹饪等应掌握的技能,花馍捏塑的灵动与否往往被人们视为民间女好是否心灵手巧的象征。民间艺术的创作不会凭空而来,不会反传统、反共性,而是在祖辈相传的固有程式上增加自己的想象与创造。在捏制过程中先将面团揉搓成几何形,如球体、圆柱体等,再将各部分拼接塑形。此时需辅助工具的配合,如梳子、筷子、棉线等,红枣、红豆、绿豆、黑豆等辅助食物常被作为组成部分安插组接在花馍主体之上。

4.成品装饰:主体部分捏塑(有的还需先蒸制)完成后,可以进行上色和装饰,最初的面食为了不影响食用往往只在顶端尖角处点色,随着时代的发展,很多地区的花馍发展出以欣赏为主的功能性,故灵巧而丰富的部件就变得色彩斑斓。晋南地区常见有用牙签插上的小装饰(如花绘、小凤鸟、水果等)均是在和面阶段就加入了色素,为了让颜色保存时间更长,有的甚至还在其上撒了金粉装饰。这种装饰为了民间艺术的“口采”,即美好寓意的象征,装饰得越多,就越好看,也越吉祥。整个“技”的呈现过程均渗透了浓厚的生命情感。

(二)“艺”——民间艺术体现审美需要

民间美术的创作中凝结了民间艺人的审美需要,其中呈现出来的复合结构由客观事物、色彩与图案构成了“能指”的符号形式,创作主体的情感在当下情境的投射作用下,产生出具有个性化的观念性情感作品,即“所指”的符号内容。

1.造型:花馍的造型符合设计学点、线、面的基本构成原理。“点”是各式各样的豆类、杏仁、红枣,作为塑造形象的眼睛、嘴巴等部位以及对花馍本身起到装饰作用,给人以精美细致的感觉,将花馍的表现力和生动的感染力凸显出来。“线”分为直线、虚线、扁平线、折线等。将面团制作成圆形长条或扁平长条作为造型的胳膊、双腿、鼻梁、尾巴等,扁平状面团作为身体的装饰线条。“面”运用擀面杖将面加工成片,作花馍的底盘或身体、头部的支撑物。点线面的有序组织使花馍整体造型巧妙生动。

2.色彩:花馍色彩丰富,常用的基本色有七种:赤色、橙色、黄色、绿色、青色、黑色和白色。所用颜料有食用色素、国画颜料、油画颜料及丙烯等。这几种颜料是不易褪色的矿物质成分,又不易与面团中的其他原料产生化学反应。除了点缀类颜色外,用来纯装饰的面团则需调色。把面团压成片,再把颜料加在面片的中央,充分揉匀,在调色时颜料分多次加入,以免一次加得太多容易粘到手上。其中肉色面是用朱红、白色、黄色三种颜色调制而成的。颜色较为浓郁的部分往往仅作为装饰元素,不能在礼俗活动后继续食用。

3.寓意:花馍最重要的艺术价值体现在其美好的民间寓意上,山西花馍体现了民间美术直白、粗犷与热烈的特点,对生命的渴望,对生活的向往。从人出生到寿终都有花馍的参与。出生时,长辈会给孩子做火燴,形似小孩的腿,寓意茁壮成長。龙、虎形象更是希望孩子可以出人头地、勇敢坚强。羊寓意吉祥,鱼则代表了灵活。新婚之时,花馍则多有生殖繁衍崇拜的寓意,如鱼钻莲。祝寿时,寿桃、仙鹤、梅花鹿等则直接表达了对老人长寿的祝愿,猫戏蝶的形象符号因谐音“耄耋”用来表达对老人的祝福。每个花馍都有其独特的含义,且是可释读的语言,需要人们细细品味方能欣赏其间的艺术价值。

(三)山西花馍“技”、“艺”交融的本质

民间审美意识往往具有鲜明的功利性倾向,老百姓把自己的生活需要作为自己的审美理想,根据自己的美好生活意愿来作审美判断和选择,并将合目的性的“好看”的一切表现于艺术。民间艺术审美意识所表现出的功利性倾向是精神性的,是诉诸艺术方式的“替代实现的功利”。这种“技”“艺”交融的山西花馍在本质上与孔子提出的“文质彬彬”美学思想相吻合。

三、山西花馍视觉化推广研究——“设计介入民间美术”实践应用

闻喜花馍于2008年被评为国家级第二批非物质文化遗产项目,其手工价值在传承中不应给予改变或随意的创新,而应由非遗传承人将其完整地保存下来才利于其发展。但从民间美术的发展角度看,花馍的主要功用在于其内涵的丰富性、礼俗相融的呈现形态,以“设计介入民间美术”的方式既能从文脉上对其产生形态的传承与文化的普及,又能从内涵上唤起人们对传统优秀礼俗的记忆与复兴,创造新时代的生活。“‘设计主要与人类的衣、食、住、行、用有关,这是从设计存在的性质看的,按照这个性质,设计的本质应该是‘创造生活。”5因此,在具体设计实践中,笔者带领学生进行了田野调查;完成了详细的典型性花馍案例分析;并根据案例分析中提取的符号元素,结合新时代人们的心理诉求,本着服务与创造新生活訪式的目的,进行创新再设计实践,试图为民间艺术文化的传承与推广产生了一定的积极作用。

(一)设计准备——“图解文论”法提取传统符号

“图解文论”法是指按照当今设计学领域的通用标准对设计“物”进行图绘式的分析,以综合学科为基础,从本体语言(如造型、功能、材料、尺寸、色彩、寓意、工艺、交互使用等)出发,进行图文并茂的研究与阐释,既能深入探索对象的本质,又能有助于大众理解接受。只有对传统文化艺术进行解剖式的深入了解,才能提取有利于创新设计的符号形态,实现更深入的设计活化。

以图1-8(王佳欣、钟帅制图)“喜馍一太平龙凤馍”的“图解文论”分析为例,展示了典型个案花馍的部分分析视角。

太平龙凤花馍属于结婚用的喜馍,主体底座是一个圈状白馍,相交的部分形似相交的虎足,虎爪的部分形象生动,趾头有不同的弯曲动态。两足相搭的部分,其上有一只虎头。民间美术的造型特征不追求写实,选取最具代表性的有利于美好寓意的部分进行夸张表达。老虎在民间被视为镇宅辟邪,佑人平安之物。重点表现老虎的头部与双爪,硕大的眼睛,嘴部大张呈椭圆形,上下排列条状牙齿,精巧灵动。虎头的两侧装饰满了牡丹,象征着婚后可以大富大贵。

两侧的主体形象为龙凤:作为远古时期的图腾,龙的形象为“角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”。而花馍中许多龙的形象跟虎相似(图7),源于人们认为龙是水里的灵物,虎是山间的灵物,合到一起就是很厉害的神物,且龙是神,不能随便塑其形,而虎是动物,可以改造。[6]凤的形象则源于《山海经》中传说的“五彩而文”之鸟,故形似孔雀(图8)。这里将龙凤并置,有“龙凤呈祥”的含义,龙代表男性,凤代表女性,二者结合代表吉祥如意,多有喜庆之事。

虎头的背面还插有一对鸳鸯和一对喜鹊,也分别表示“成双成对”和“喜上枝头”。“百年好合”四个字嵌到石榴形上,石榴象征多子,是对新婚的祝福。最中心插有心形背景的“双喜”吉祥字符。整个太平龙凤花馍里每个符号都有吉祥的寓意和对新婚的祝福。

经过对典型案例“图解文论”的深入剖析后,提取出了其吉祥符号、色彩搭配、装饰构成等要素,为创新再设计做好了前期准备。

(二)创新设计一重构符号抒写当代生活

民间美术的特征是大众化、情感性的集体创造,根据“图解文论”式准备工作可知,每个案例中的典型符号均体现了民间美学形态。在乡村振兴战略的社会大背景下,民间艺术对中国未来的发展有重大意义。孔子认为“礼失求诸野”,传统礼仪的简化使原生形态的文化产物离当代生活越来越远。将传统文化符号进行重构设计,实现衍生形态的蜕变,当通过现代化品牌塑造与包装推广,可将那些难登大雅之堂的“俗”文化“雅”化,具体应从调解情感机制、激活民俗活动、融入当代语境等几个目标进行把握。

1.品牌故事——调节情感机制:美国社会学家乔治里茨尔在《社会的麦当劳化》中对当今社会以经济效益为准则的机械复制式发展进行了批判,生活的多样性、丰富性均逐渐丧失。品牌建立的根本是为了有统一的识别系统,如何在现代化设计中使其不流于单一化、机械化,则需回到花馍的本质探讨,民间美术使民众产生了替代性心理满足需求,情感得到升华,心理得到调节,这是当今社会工业产品所不具备的。因此,花馍与品牌需分别对待:花馍保持原汁原味,品牌包装现代化创新。

城市生活使人的劳动被“异化”,劳动的产物反过来奴役人、凌驾于人之上,机器式理性思维使情感被压制,得不到释放,品牌故事的设定则能从感性诉求的角度调节人的情感机制。比如将不同的花馍按照人生礼俗的重要时间节点进行分类,依次植入情感化的故事,出生、满月、百天、周岁十二岁、结婚、生子、过寿、去世,均有对应的充满情感功利性的花馍实物相对应,花馍承载了这些节日的仪式感,唤起内心被掩盖的人际情感。

2.整合结构——激活民俗活动:让花馍作为民间艺术的一种形态重新进入大众视野,并非单纯地为了脱贫或产业开发,更是为了创造新的生活方式。方李莉谈到:“文化是生活方式的总和,传统文化的复兴首先要让其融入我们的现代生活,成为我们现代生活的一部分,如果其脱离了我们的现代生活,只存在于博物馆或舞台的表演中,其的生命力就消失了”。[7]因此,不能将其脱离生活来进行真空设计。花馍的使用语境多是美好生活的追求、亲人情感的表达、人际祝福的传递,属于优秀的民俗而非陋习恶俗,不应被遗弃。

近年来,“双十一”被商家由单身节打造为购物节,是因该策略符合了当今人的内在心理结构,不断地塑造便形成固定的范式。花馍的推广也应从人的内在心理产生契合,将人生的各个节点、重要的节日与事件均进行详细的活动策划,将这种民俗性的活动激活,使其真正与民众生活相连。

3.重构符号融入当代语境:从设计学语汇出发,开发与时尚生活相结合的视觉化产品,对新一代消费群体产生吸注力,逐渐形成从视觉到文化的接受过程,需对提取的符号进行重构。以“太平龙凤喜馍”的应用为例,对形象进行删繁就简的处理,结合花馍使用原境,可首先将受众群体定位为女性,故先选取单体“凤”形象进行再设计应用。“凤”形似孔雀,其单个符号形象本身就具有寓意、夸张、指代特性,对形象加以改造,形成基本图案。民间美术色彩丰富,纯度较高,红绿对比鲜明,为了符合现代审美,将凤凰整体处理为扁平化的单色块面,背景保留体现吉祥喜庆之感的中国传统节庆的红黄色系,且属于女性更青睐的暖色系,对比度与纯度降低,让接受者心理温和,从色彩心理学角度对人的内心产生去噪作用。

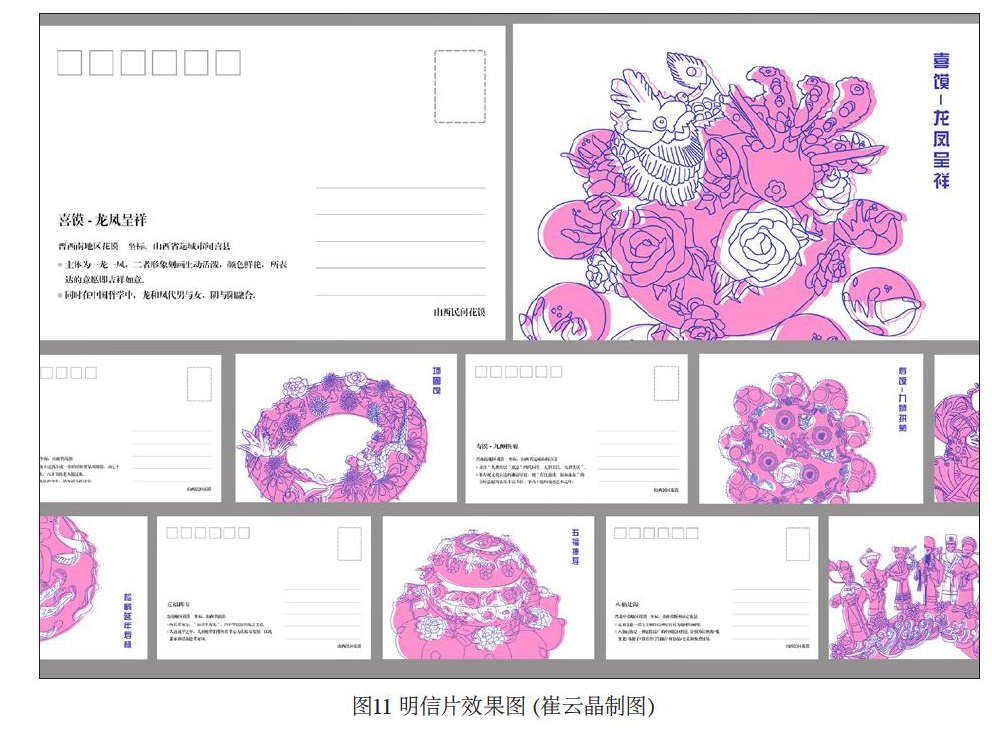

包装盒与手提纸袋(图9、10)的图案设计将处理过的单元形象“凤”进行散点式平铺,为了使扁平化的块面感更加生动,覆盖纯度较高的几个色“点”,使整体图案看起来生动活泼,符合年轻人的审美习惯。既可单独使用,也可用来存放晒干后的小型花馍,在走亲访友、馈赠收藏时使用。明信片的设计(图11)是推广面食文化的一个载体,每张明信片上都有不同款花馍的绍说明,将案例分析中的线稿辅以鲜亮的粉红色彩做出透叠错位的效果,以新颖的视觉方式去介绍花馍,以加深人们对其的印象。文化宣传卡片(图12)是购买花馍或宣传活动时作为文化推广小手册的赠品,含有不同花馍的使用场合、特色介绍以及品牌故事,从感性诉求与理性诉求的角度打动消费者去接受与选择传统民间文化。

整个创新设计过程与设计前期的“图解文论”分析密不可分,重构符号的创新设计是为了将民间艺术一山西花馍进行更广泛推广,使更多人能够接受这种通过节日仪式感而产生的人与人之间的交流与情感,是机械复制时代中使人成为“完整的人”的方式之一。

结语

设计介入民间美术,意味着以当代设计作为推广、弘扬传统文化的突破口,正如张夫也对设计与文化关系的论述:“正是由于艺术设计与文化的互补互济、共生并存,并由此带来科学技术与人文关怀,以及古典与现代的并存发展。标志着当代科学与艺术融合的艺术设计更直接地从物质上、精神上关注着以人为核心、以人为归宿、以人为世界终极的价值判断。”[8]山西花馍作为典型的民间美术形态,体现了劳动人民创作艺术时的时间与空间观,体现了再现与表现兼容的价值观,更呈现了富含美好寓意与向往的原始艺术的混合性特征。通过设计的介入,能够激活民俗,增进人与人、人与自我的和谐发展。

基金项目:2018年度山西省艺术科学规划课题(项目编号:2018G29)。

参考文献

[1](梁)萧子显.南齐书.卷九志第一.礼上[M].北京:中华锔有限公司,1972.

[2]申士垚,傅美琳中国风俗大辞典[M].北京:中国和平出版社,1991:355.5

[3]申士垚,傅美琳中国风俗大辞典[M].北京:中国和平出版社,1991:355-358.

[4]蓝先琳,许之敏.民间面塑源流浅议[J].中国美术馆,2007.10,115-117.

[5]李立新中国设计需要有自己的语言——李立新谈“设计与文化”[J].设计:2020,33(1):39-41.

[6]曹振峰黃河万里寻面花[M].长沙:湖南美术出版社,2005:58-69.

[7]方李莉设计手艺与中国文化复兴——方李莉谈“设计与文化”[J].设计:2020,33(1):3438.

[8]张夫也设计是社会文化的创造硬核——张夫也谈“设计与文化”[J].设计:2020,33(1):66-75.

- 语文课堂:怎样提高学生的积极性

- 小学“语文主题学习”教学漫谈

- 当“春”乃发生

- 行动在左,思索在右

- 真正致力于“人”的发展

- 组织好初中英语课堂讨论

- 如何提高小学英语课堂的听课效率

- 人文关怀在学校管理中的体现

- 浅谈初中生物课堂激趣导课法

- 化学实验教学视频展示的利与弊

- 让语文课堂“活”起来

- 活用教学媒介 巧设学习场域

- 这里的风景能育人

- 文化立校铸精神 阳光管理促发展

- 正阳,是怎样实现教育均衡发展的

- 培养兴趣,防止初中数学学习分化

- 小学生计算能力的培养

- 设计有效问题 提升思维能力

- 如何在数学教学中培养学生的创新意识

- 让问题在课堂上穿针引线

- 网络环境下数学自主学习能力的培养

- 如何培养学生的自主学习能力

- 运用Scratch程序实施创客教育的尝试

- 书法教学要重视提升学生的素养

- 怎样上好活动课

- semiepic

- semiepical

- semiepically

- semiepics

- semierectly

- semierectness

- semierectnesses

- semi-evening

- semi-evergreen

- semiexclusive

- semiexclusively

- semiexclusiveness

- semiexclusivenesses

- semiexecutive

- semiexperimental

- semiexperimentally

- semiexposed

- semiexposure

- semiexposures

- semiexternal

- semiexternally

- semi-fabricated

- semi-feral

- semiferine

- semifiction

- 汹汹然

- 汹汹茫茫

- 汹涌

- 汹涌地流

- 汹涌急剧的波浪

- 汹涌泛滥

- 汹涌淜湃

- 汹涌澎湃

- 汹涌澎湃的水流

- 汹涌激荡

- 汹涌的大水

- 汹涌的文思

- 汹涌的水流

- 汹涌的波浪

- 汹涌的波涛

- 汹涌的潮水

- 汹涌的诗思

- 汹涌翻腾的样子

- 汹涌而巨大的波浪

- 汹湧澎湃的浪潮

- 汹湧的急流

- 汹然

- 汹猛险恶的波涛

- 汹赫

- 決