杜鹤民 李立全

摘要:探索应用技术型高校工业设计专业的人才培养体系。对照德国应用技术大学,讨论应用技术型大学的本质和特征,分析工业设计专业的特征及其人才培养面临的问题,从培养目标、课程设置、教师能力和课程实践四个方面,提出应用技术型高校工业设计专业人才培养的思路。提出了符合工业设计专业本质和特征,面向应用技术型工业设计专业人才培养的基本思路。结合工业设计的本质特征,以应用技术型人才培养需求为出发点,系统研究工业设计应用技术型人才的培养体系,能够有效促进工业设计应用技术型人才的培养质量。

关键词:应用技术?工业设计?人才培养?体系建设

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)08-0113-03

引言

十九大报告指出“优先发展教育事业,完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。加快一流大学和一流学科建设,实现高等教育内涵式发展”。2019年1月国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,文件开篇指出“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位”。国家关于大力发展高等职业教育的一系列政策是适应经济社会发展方式转变并有力促进经济社会转型升级的必然要求[1],对于本科层面的应用技术型大学而言,高级白领、高级蓝领人才培养是适应我国企业发展由“劳动密集”向“知识密集”、“技术密集”转型的有效举措,通过培养掌握智能化操作技术的高技能人才,促进技术创新、工艺革新和技术扩散,从而推动和实现产业结构的转型升级[2]。

深圳技术大学正是在国家大力发展高等职业技术教育的时代背景下,对标德国成熟应用技术人才培养模式,成立的一所真正意义上的应用技术大学。深圳技术大学创意设计学院工I业设计专业,作为学校首批招生的六个本科专业之一,属于技术与艺术交叉的边缘学科,其本身具有极强的应用专业属性。如何对标世界先进应用人才培养模式,构建现代设计人才培养体系,服务深圳乃至全国经济发展,具有重要的研究意义。

一、应用技术型大学的本质与特征

2014年2月,教育部召开专门会议,提出以1991年以来新升的本科院校作为主要对象,进行地方本科高校向应用技术型高校转型试点。此后,国务院常务会议特别提到“引导一批普通本科高校向应用技术型高校转型”的议题。然而,在很多人看来,“学术研究型”大学更显得“高大上”,而把应用技术型大学简单的和高职专科等“高等职业教育”划等号,这种对应用技术型大学的认识不足会阻碍其发展。

首先,应用技术大学具有高等教育和职业教育的双重属性[3]。发展以应用技术大学为主体的高等职业教育,是在经济高速发展,劳动力成本不断上升之后,实现企业由“劳动密集型”向“知识密集型”和“技术密集型”转变的时代必然要求。

作为一种大学类型,“应用技术大学”(或“应用科技大学”),最早发端于20世纪60年代中期的英国4。经过50年的发展,在欧洲国家中,德国因为其自身特征,在应用技术大学发展方面异军突起。作为一个原料缺乏的工业国家,德国能成为仅次于美、中、日的世界第四大经济体,很大原因得益于四大高校类型(综合性大学(简称UNI)、应用技术大学(简称FH)、师范大学、艺术大学)之一的应用技术大学所提供的的大量的高级应用型人才[5]。

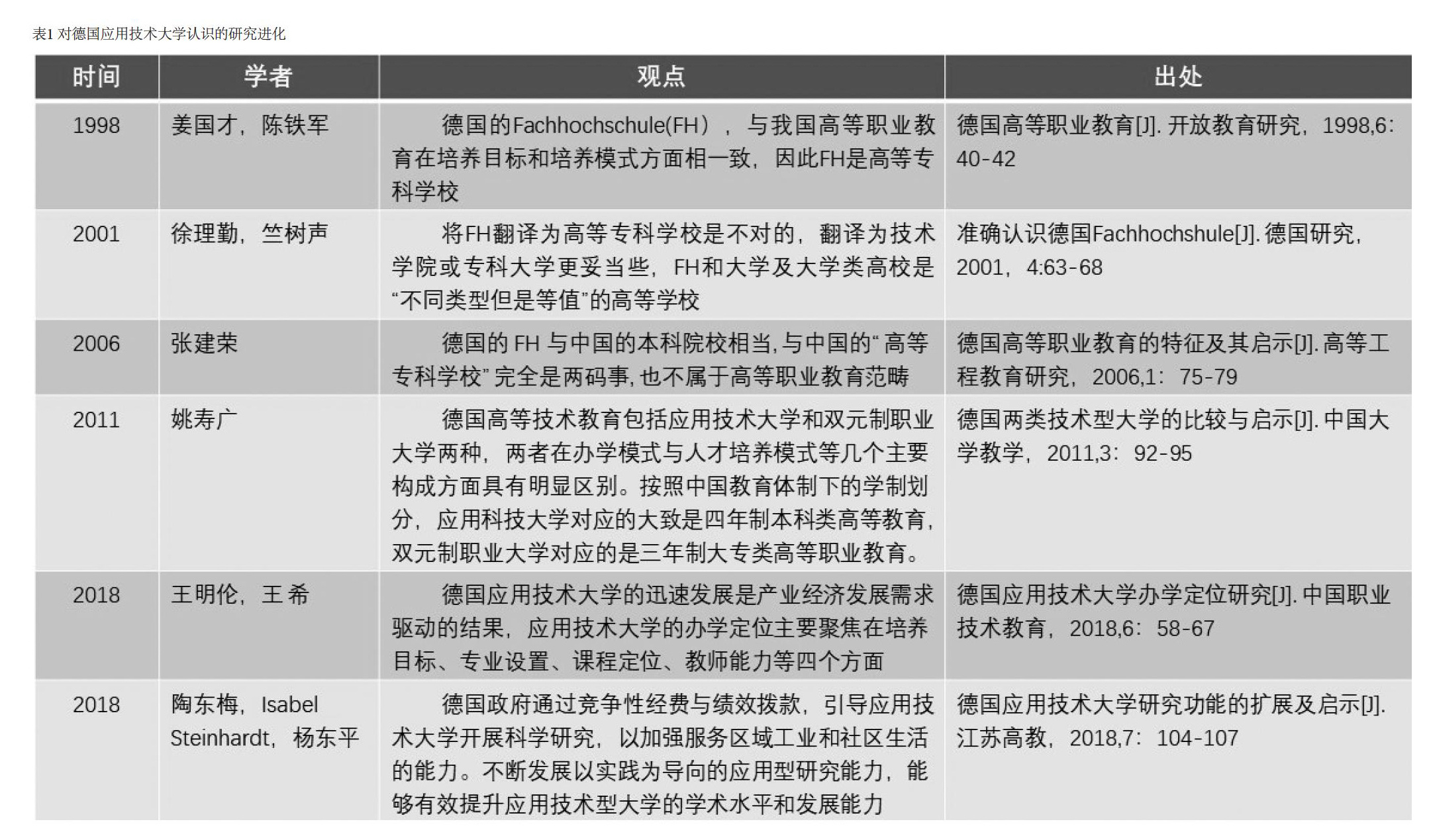

如表1所示,通过国内外学者对德国应用技术大学研究文献的汇总分析,了解对应用技术大学认知和认识的转变,有利于全面了解德国应用技术大学的特征,从而对我国应用技术大学的发展提供有益借鉴。

从表1中学者的研究,可以概要总结出应用技术大学的如下特征:

(1)应用技术型大学应该与学术研究型大学具有同等的高层次人才培养地位,只有培养人才类型的不同,而没有人才层次的差异;

(2)不能把应用技术大学的人才培养模式简单理解为“二元制”,而应是吸收某些职业教育的特质建立起的一种新型高等技术教育模式,应该对培养目标、课程定位和教师能力等进行准确定位;

(3)应用技术大学不以基础学科和理论研究人才培养为目标,但同样需要开展重视面向实践、解决区域行业问题为主的学术研究。

二、工业设计专业的特征及其人才培养面临的问题

工业设计的现代设计理念萌芽起源于18世紀60年代的英国工业革命,其教学体系的不断成熟与德国包豪斯学院以及乌尔姆学院的发展密切相关。从1919年的包豪斯学院开始,工业设计教育就把艺术与技术相结合作为其最大特征,到乌尔姆学院时期,以拉姆斯为代表的一代人又把同博朗公司合作的设计教育与设计实践密切结合在一起。

从包豪斯开始的百年以来,艺术与技术相结合的教学模式从未发生改变,但如何确定其学科属性,如何平衡学生艺术表现能力与工程技术素养之间的关系,一直是工业设计人才培养的一个重要问题。

从乌尔姆学院开始,以拉姆斯为代表的工业设计服务与设计实践相结合的模式,为工业设计人才培养起到了很好的示范作用。目前,我国很多工业设计人才培养高校采用工作室模式进行设计实践培养,但是师徒制是否能真正适应工业社会的现代设计要求,也是应该全面考虑的一个重要问题。

对照工业设计的起源与发展,可以归纳出工业设计专业的特征,并发现其在现代设计人才培养方面存在的现实问题。

首先,工业设计专业的特征:

(1)工业设计起源是大工业革命发端后,艺术家对工业产品丑陋问题的反击。因此,艺术与技术相结合,在产品功能要求满足的基础上,赋予产品更多精神价值和文化内涵,是其基本特征之一。

(2)2015年国际工业设计协会将沿用近60年的“国际工业设计协会(ICSID)”正式改名为“国际设计组织(WDO,World?Design?Organization)”,在新的时代背景下,WDO对工业设计进行了重新定义,其内涵表明,作为一种“设计活动”,工业设计是一个实践性的过程,是发现问题、解构问题、提出解决方案,实现价值的实践过程,工业设计专业与基础理论研究探索不同,设计活动具有极强的应用属性。

(3)工业设计进行设计问题的解决需要通盘考虑设计对象的功能形态、材质、结构、工艺等问题,需要相关技术、商业、消费者等多层面的融合,现代设计思维要求的是多学科交叉与协作,因此,简单的师徒制模式很难适应现代设计要求,更需要进行广泛的学科交叉协作、团队精神。

对照工业设计的基本特征,检视当前的人才培养现状,不难发现,工业设计教育具有较强的应用实践性知识能力培养特征,在专业定位、培养目标、课程设置和教师能力方面需要对照专业特征和应用技术型人才培养的要求进行合理设置。

三、应用技术型高校工业设计专业人才培养的思路

(一)应用技术型工业设计专业培养目标定位

汇总和分析不同高校的工业设计本科人才培养方案,可以发现,人才培养目标大多都包含“创新实践能力”、“就业能力”等关键词,强调“既懂现代工业设计理论,又有设计创新技能”,提出“跨学科人才”、“创新型人才”、“复合型人才”、“技能型人才”等培养目标要求,这样的培养目标反映了工业设计的应用型本质,同时,也是由工业设计专业的自身特征所决定的。

早在1998年国家教育部颁发的本科专业目录“工业设计(专业代码080303)”中,就明确规定工业设计的主干学科是机械工程和艺术学,这决定了专业“跨学科”和“复合型”的基本特征。现代工业设计人才要求具有较强的解决实际设计问题、服务产品创新设计的能力,要求艺术与技术相结合,要求兼具工程设计和造型审美能力,兼具工程科学与人文艺术素养。概括而言,工业设计专业教育的目标是培养具有复合知识结构和综合能力、多元化与多学科交叉、创新能力强、实践能力强的复合型应用性高级专门人才。

高层次应用型工业设计本科人才培养,不同于普通高职人才培养。杨勇辉将高职院校培养的职业人才定位于员工型、学习型、全面发展型三种类型,同时将这三种类型解释为经验型、技能型和智慧型[6]。从实际情况来看,现有的普通高职院校能够培养经验型和技能型的职业人才,但对于智慧型(全面发展型)人才培养实际上具有一定难度,这是与其人才的基础和培养模式相关的。

对照德国的应用型人才教育来看,从表1中所列姚寿广的研究结果可知,德国的FH(应用技术大学)对应我国的应用型本科大学教育,双元制职业大学对应我国的三年制高职教育,双元制的高职类学生培养定位是介于工程师和技术工人之间的实用技术人才,应用技术大学学生培养定位既有别于传统大学也有别于高职人才,其培养的是侧重实际应用的高级实用技术人才。因此,如果将职业人才分为上述三种类型的话,智慧型(或称全面发展型)的应用人才应该是应用技术型本科人才的培养目标,具体到工业设计来说,应用技术型工业设计本科人才的培养目标应该是:具有扎实的工业设计理论基础,具有较高的实际动手能力,能够解决具体创新设计问题的高级应用技术人才。

(二)应用技术型工业设计专业课程设置定位

应用技术型本科课程设置和教学内容既不同于学术研究型本科也不同与高职专科。学术研究型本科注重学习基础理论与方法,为科学研究和深入的系统学习奠定基础;高职专科注重实战技能、操作能力,要求能够熟练应用专业知识技能解决实际技术工作问题。

对比德国的应用技术大学的课程设置,通过本科教学,FH要求学生能借助科学方法解决来自生产和生活实际中的具体问题,能够应用理论和科研方法,在技术性生产中引进、优化生产方法、生产工艺”。结合工业设计专业自身特征和应用型本质,应用型本科工业设计人才培养的课程设置应该区别于学术型人才和高职人才培养的课程体系,既要考虑其高层次属性,又要注重其应用型需求。

分析目前国内高校的课程设置不难发现,目前作为艺术与技术结合的交叉学科,在课程设置上对于机械类课程与艺术人文课程的兼具协调性差,课程设置合理性不足。比如,要求学生学习素描、色彩等艺术类课程,但是工科生先天美术基础不足,课程又往往由纯美术背景教师授课,内容往往偏重美术素描、色彩训练,而脱离了课程是为学生设计表现奠定基础的专业要求。其他技术类课程,在教材选择、内容设置方面也存在类似问题,以计算机辅助设计课程为例,几乎所有工业设计开设院校都会有计算机辅助图形设计课程,但是教材多数讲解平面图像处理相关知识,与设计企业所需要的二维产品效果表现相去甚远。

从课程定位来说,应用技术型工业设计本科人才培养,无论在课程设置还是在课程内容、教材编写和选用方面都需要进行全面考量。以深圳技术大学工业设计专业为例,作为新办国内高层次应用技术大学,在课程设置和授课内容安排方面,不断吸取国内外相关院校的经验和教训,適时调整课程内容,大胆探索舍弃美术写生等课程;鼓励教师编写应用技术型专业教材,以《计算辅助图形设计》课程为例,采用,学院教师编写出版的《PS&Corel DRAW产品设计表现技法》,既考虑了平面设计软件的图形图像处理功能,又突出了为产品设计表现服务的应用技能培养要求,有效提升了课程教学质量。

(三)应用技术型工业设计专业教师能力定位

应用技术型大学对教师的专业能力、学术水平有着极高的要求,不仅需要有实践经历和动手能力,还需要更为全面的综合水平。以德国为例,根据2014年底的统计数据,德国全部的四类大学共有45749名“终身教授”,其中有42%在应用技术大学任教8。此外,德国应用技术大学的教师还有“五有”要求,即有教授头衔、有博士学位、有教学的专业本领、有做技术研发项目的企业资源和实践经历、有心理学和教育学等的育人基础。由此可知,作为培养一线应用技术人才的高等教育从业者,应用技术型大学教师需要有较强的综合能力和水平。

以深圳技术大学为例,作为新建应用技术型大学,在人才引进方面,全面把控教师综合能力,构建博土水平教师团队,同时注重企业实践经历和能力的要求。应用技术型大学区别于学术研究型大学,但是并不代表专业教师不从事科研项目。在这一方面,深圳技术大学进行了有益的探索和尝试,以工业设计专业为例,通过选择行业内有影响的设计企业,建立学校层面的校企合作关系。合作企业每年面向学校发布科研项目需求,通过采用企业提供科研经费、学校提供相应配套科研经费的措施,吸引合作企业和学校教师的积极参与,这种合作方式既提高了专业教师的科研水平,也有利于解决企业的实际技术难题。同时,校企合作研发项目立项与否,把学生的参与作为重要考核指标,突出了应用实践型人才培养的具体目标要求。相关的制度和措施,对于教师的专业能力、校企合作能力、人才培养能力都起到了积极的促进作用。

(四)应用技术型工业设计专业课程实践定位

无论德国的应用技术大学还是二元制职业大学,都强调企业实践,我国的《国家职业教育改革实施方案》也明确指出“职业院校实践性教学课时原则上占总课时一半以上,顶岗实習时间一般为6个月”。

作为应用技术大学,深圳技术大学的所有专业培养方案中,都明确规定实践课时不少于60%,除了企业实践、课内实践外,还专门设置了课外实践环节,从而大大提高了学生的实践环节比重。目前,设计竞赛是一个对于工业设计专业来说非常普遍的实践环节,甚至很多学校面对设计竞赛应接不暇。在“以赛代练”方面,不仅仅要通过竞赛来提供某一方面的实践机会,同时,更应该考虑竞赛项目如何与特定的专业课程结合,包括与专业基础课程、专业核心课程的结合,通过真正具有指导性的专业理论知识与设计竞赛实践的结合来提高学生的应用技术水平。

在实践内容设置方面,工业设计专业作为应用技术型专业,在目前的国内高校中,尤其是在艺术类院校中非常推崇“工作制”模式,但是,工作制模式是否是最为有效的实践模式,是一个值得商榷的问题。首先,工业设计的学科性质是“复合型”、“交叉性”,以WDO的定义来讲,“设计”包含了产品、系统、服务及体验,涉及创新、技术、商业、消费者多个维度,现有的设计教育和设计实践不仅不能封闭,相.反,应该更大范围去交叉、融合、重构。因此“工作室”模式的实践内容和机制应该进行深入研究和探讨,每个教师的专业背景、知识结构是具有差异性的,如果单纯以教师为主体构建项目“工作室”,并一定有利于学生专业技能的拓展和交叉。

结论

工业设计本身是一个应用性极强的专业,在国家大力提倡应用技术型高层次人才培养的背景下,如何构建应用技术型工业设计本科人才培养模式是一个系统工程。立足国际化视野,对标德国等先进职业教育模式,可以为中国的应用技术型人才培养提供有益的参照,同时深入研究工业设计教育的发展历程,结合:工业设计的本质特征,以应用技术型人才培养需求为出发点,系统研究工业设计应用技术型人才的培养目标、课程设置、教师能力和课程实践,能够有效促进工业设计应用技术型人才的培养质量。

基金项目:广东省普通高校特色创新类项目“工业设计产业生态链创新设计平台建设”(项目编号:2018KTSCX346)、教育部2018年产学合作协同育人项目“工业设计专业跨学科创新型人才培养课程体系建设研究”、深圳技术大学2018年教学改革项目,“国际化背景下工业设计专业应用技术型人才培养体系建设研究”

参考文献

[1]林克松,石伟平.改革语境下的职业教育研究——近年中国职业教育研究前沿与热点问题分析[J].教育研究:2015(5):89-97.

[2]肖凤翔,付卫东跨越“经济转型拐点”——我国职业教育肩负的使命及面临的挑战[J].天津大学学报,2014(3):142-147.

[3]祝士明,马睿智.双重教育属性:应用技术大学的源起与特征[J].天津职业院校联合学报,2017(8):3-7.

[4]井美莹,杨钋芬兰应用技术大学科研功能发展的制度分析——以坦佩雷某应用技术大学为例[J].国家教育行政学院学报,2018(6):88-94.

[5]肖本招.德国应用技术大学人才培养对我国新建本科高校转型的启示[J].南昌大学,2018.

[6]杨勇辉.高职人才培养目标定位研究[J].亚太教育,2015(10):253-254.

[7]顾明智德国应用科技大学办学特色对高等职业教育发展的启示[J].江苏高教研究,2018(10):69-72.

[8]王明伦,王希.德国应用技术大学办学定位研究[J].中国职业技术教育,2018(6):58-63.

[9]柳冠中.设计是“中国方案”的实践[J].工业工程设计,2019,1(1):1-8.

- 洋奶粉在中国售价最高

- 格局多变 中国乳企路在何方

- 澳维州将首次捕杀袋鼠并将袋鼠肉制成宠物食品

- 澳大利亚有机食品产业将在中国大幅获利

- 大开眼界 美公司发明水变酒神器

- 科学家研究在地球生产“超级蔬菜” 可保护眼睛

- 日本流行“机器人餐厅” 展示视听盛宴

- 打酱油的比卖白酒的更值钱?

- 持续盈利三年 酒仙网销售数据成迷

- 多美滋“放低身段”救市

- 谁能扛起婴幼儿配方羊乳粉的大旗

- 食品产地生态布局与食品安全

- 新"消法"将追连带责任明星代言食品需谨慎

- 异军突起:农产品企业O2O

- 微博侃天下

- “舌尖上的安全”与两会那些事儿

- 洪金龙碱性高粱酒文化与健康合璧

- 我爱多明戈

- 宣酒:白酒行业困境下的另类样本

- 与时俱进的牛奶掺假史

- “开国第一宴”(三)

- 质量“丑闻”屡曝光沃尔玛中国陷信任危机

- 五年时间,角色剧变探寻转基因大豆油背后的故事

- 雨润不再专宠火腿肠多元化扩张引质疑

- 卖在北京产在苏州“北京稻香村”被冒名

- coerces

- coercing

- coercion

- coercionary

- coercionists'

- coercionists

- coercions

- co-estate

- coexecutors

- coexist

- co-exist

- coexisted

- coexistence

- co-existence

- coexistences

- coexistent

- coexisting

- coexists

- cofavorite

- cofavorites

- co-favourite

- cofc

- c. of c.

- c. of e.

- cofeatured

- 竖炉

- 竖牛乱鲁

- 竖琴

- 竖的好吃,横的难咽

- 竖直

- 竖直溜

- 竖眉瞪眼

- 竖眼横眉

- 竖石

- 竖立

- 竖立标帜

- 竖立标杆

- 竖立物体最高的部分

- 竖立碑石

- 竖立竹竿

- 竖立铜柱

- 竖管

- 竖篴

- 竖纱

- 竖臣

- 竖蜻蜓

- 竖褐

- 竖议

- 竖评

- 竖说竖有理,横说横无过