宋立民

摘要:本文涉及的“空间环境设计”是指广义的空间类设计,包括居住空间设计、城市公共空间设计、城市规划、社区布局、建筑设计、公共设施设计等由微观到宏观的空间类设计。作者认为:应辨证地看待新冠疫情,历史中曾经发生的疫情一直是空间环境设计进步的重要推手。新冠疫情对当代人类的世界观、价值观、文化观等会产生深刻的影响,并将引发空间环境设计的巨大变化。变化体现在居住空间的“增项”需求;公共空间的多功能并行、去共享化、室外化以及城市建筑与社区布局从“高大密”到“低小疏”的趋势等。应该未雨绸缪地对这一嬗变做好充分准备,并探讨积极应对策略。

关键词:新冠疫情;空间环境设计;多功能并行;去共享化;从“高大密”到“低小疏”

中图分类号:J59 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)10-0075-04

Abstract:The concepts of‘Spatial Environmental Designin this paper includes residential spatial design,urban public space design,urban planning,community planning,architectural design,public facilities design and so on,it is suggested as amore generalised terminology that describes design for space.Epidemics in history always play a vital role in improving spatial environmental design,and it should be discussed critically.The COVID-19could deeply influence peoples way ofunderstanding the world,followed by the transformation of understanding of value and culture.Therefore,it also results a huge transformation in spatial environmental design,for instance,in increasing functions of modern residential space,in development of multifunctional,removed sharing economy and outdoor movement of public space,as well as in urban architecture and community plan strategy shifting,which from‘High-Big-Densto‘Low-Small-Loose.Thus,it is important to bewell prepared for such transformations and a sophisticated coping strategy should be profoundly discussed.

Keywords:COVID-19Spatial Environmental design Multifunction Removed sharing economy From‘High-Big-Densto‘Low-Small-Loose

从上世纪第二次世界大战后,人类从整体上讲,经历了史无前例的文明进步与经济腾飞。包括城市与社区建设、建筑室内外环境建设等是这一文明进步的显像成果,其持续近百年呈现出一种“积极向上”(至少表面上)的态势。2020年新冠疫情的爆发改写了很多人们习以为常的认知。在新冠疫情中,之前人们引以为傲的城市设计、社区、建筑或室内外环境设计、公共设施等都因为没有做好应对此次疫情的准备而呈现“裸奔”窘境,暴露出诸多无法修正的“致命”问题。但是,应该以宏观且长远的视角辨证地看待新冠疫情给全球带来的混乱和灾难。在历史上,防控各种传染病疫情或流行性疾病一直是各类型空间环境设计的重要功能对标物,从这一点看,疫情从来都是空间环境设计进步的最重要推手之一。

2000余年前的中国春秋战国时期,中原地區很多人居住在从原始社会延传的地下或半地下简陋构筑物中。夏天降雨多、气温高时,一些低洼地区会形成富含大量有机质细菌和蚊虫的“瘴气”地区,使人致病;冬天,低温下的湿冷导致冻伤或导致人们染上风湿病,这种地区和气候条件对人类生存产生严重威胁。据此,当时的智者提出了对低洼地夯土填平之后垒筑高台的构造模式。《墨子》中记载,“室高足以辟润湿,边足以御风寒,上足以待霜雪雨露”。依此原则发明与应用的夯土高台建筑形式,使春秋战国时期人们的生活方式有了长足进步。“食必常饱,然后求美;衣必常暖,然后求朋;居必常安,然后求乐”是墨子对这一时期人类生活方式“食、衣、住”三要素重要性的强调。1347年,欧洲腺鼠疫爆发,一半以上的欧洲人口因此致病,其中六分之一人口致死,是人类历史上伤亡最惨重的一次疫情。该疫情引发了从意大利开始的欧洲文艺复兴运动,欧洲人的生活方式也随之改变。在腺鼠疫疫情爆发之前,南欧地区的居住建筑形式多以木材建构,人与牲畜共居建筑物内(人居二层,牲畜在一层),疫情中,人们发现木构建筑的一个重要缺陷是难以防止老鼠出入,所以,砖石结构房屋逐渐替代了木构建筑房屋,牲畜也远离人居圈养。除了住宅建筑形式外,人们在穿衣、沐浴、分餐饮食等方面都引入变革以应对疫情。在之后的数百年间,南欧洲地区建立了世界上最早的卫生管理制度,如派遣专人管理食品交易市场,进行牲畜宰杀检疫和饮用水源管理、定期清洁街道等。1800年工业革命后的英国伦敦,由于城市人口密集和卫生条件恶劣,霍乱和伤寒疫情开始流行,疫情带来的灾难引发了英国城市改造和革新运动,一方面,城市设计注重街区的规划,要求街道更直,更平整,更宽,每户居住空间保持一定的卫生距离,使空气流通。街道道路下方,挖掘开凿巨大的网状地下管道系统,对饮用水和污水进行分系统管理。英国也是最早对传染病的流行方式追踪与隔离方法进行研究的国家。19世纪后期,结核病、伤寒、小儿麻痹症和西班牙流感的爆发促进了城市规划更新,贫民窟清理,社区物业管理制度建立以及居住区垃圾管理改革(Chang,2020;Lubell,2020)。20世纪,控制传染病疫情和防控流行性疾病成为建筑设计创新的理论动力之一。现代主义建筑师(如柯布西埃)将城市规划与建筑设计视为治愈人满为患的城市疾病的最有效社会学工具。其强调为大众服务、城市与建筑应具备简约外观、“装饰就是罪恶”的口号等现代主义思想与理念,为战后世界各国的城市与社区建设绘制了标准蓝图。现代主义提出光,空气和自然环境对人有天然的疗愈效果,所以当代建筑应具有严格的几何形状纯净外观、应用当代最新科技材料;室内应采用具有通风对流功能的大扇窗户、充满阳光的阳台、不会聚集灰尘且易于擦拭消毒的平坦家具表面和浅色调简约装饰风格等。这些现代主义设计手法在空间物理层面的确对控制疾病与污染具有一定的效果,同时,也逐渐形成了现代主义美学符号。医学长足进步加以城市设计、社区规划和建筑技术的进步,使世界范围内在传染病疫情控制方面取得了阶段性成果。

2020年的新冠疫情来势突然且不按人类已知的常识“出牌”,现代主义建筑理念所构筑的对疫情与疾病的防火墙被新冠疫情轻易突破。人类在空间环境设计领域又一次面临“道高一尺魔高一丈”的升级换代时期。下文将从居住空间、公共空间以及城市与社区规划几个角度分析疫情带来的新的功能需求以及可能的设计改革方向。

新冠疫情期间,“家”成为人们重要的躲避疫情避风港。在2020年中相当长时间内,几乎全世界每一个国家中的每一家人,每周7天,每天24小时在家中同在共处。无论出于主动还是被动,这一“超级体验”是人类历史上前所未有的。物理的家是身体避风港、亲情的家是心理避风港。这一长时间居家体验对人们的世界观、价值观、文化观产生深刻影响,这一影响正在逐步显像中。由于人们的居家时长比疫情前成倍增加,家居的功能也就多了不少“增项”。之前由城市、社区或公共空间承担的功能转移到居家层面:居家隔离、居家办公、居家上学、居家锻炼、居家娱乐、居家医疗等;同时,居家中的原有功能如烹调、清洁、储物等也被放大叠加。这些增项带来的是人们对居家住宅不同程度的增量需求。

(一)增大面积

据国外媒体报道,近期在美国或澳大利亚购买独立式大面积住宅的客户在增加。国内房地产动态也显示,近期人们置换房屋对住宅进行升级换代时,面积增加是首要需求。疫情期间,大户型住宅带来明显的优势,在多居室、多卫生间的户型中,可以将其中一室一卫(通常是主卧室與主卫生间)用作有家庭成员疑似被感染时的临时隔离用房(图1)。如果有条件将隔离用房的空调系统调整为正负压可切换功能,并配合网络远程问诊医疗的话,则家庭隔离可以在公共医疗资源紧张时成为疏解城市医疗救助困局的有效方案。较大户型的住宅可以将书房或客房作为居家办公、居家上学用房;疫情期间,很多住宅建筑的阳台被用于居家锻炼空间。意大利某运动员在家中7米长的阳台上以每天6000余来回进行马拉松长跑锻炼。内庭院或阳台也被作为种植植物或蔬菜的绿色平台,人们每日可于此方寸之地呼吸新鲜空气,舒缓心理压力。在家中种植蔬菜或农作物也是在疫情紧急时解决家庭食品需求的一个补充方式。

(二)居家空间“免疫力”

如何提高“空间免疫力”是疫情期间人们对居家空间的基本且重要的诉求。首先,同室外自然环境相比,室内空间在空气质量方面存在天生不足。室内的空气污染物如甲醛、PM2.5、尘螨等一直高于室外空气数倍之多,疫情期间又叠加了新冠病毒这一易飘浮、更小更具破坏力的污染威胁。既然室外空气总是优于室内空气,进行室内外空气交换就是兼具功效又简单可行的防疫方案。具备良好的室内外空气交换能力的住宅已经成为人们评价住宅优劣的首要标准。非典后南北通透的高层板楼取代不具备良好通风效能的高层塔楼;新冠疫情期间低层板楼取代高层板楼;新冠疫情后低密度住宅将取代高密度住宅,这一观点是国内房地产行业专家们普遍的认同。每日的住宅通风是疫情期间居家家务的重要项目,直接关联到家庭成员的身心健康,是居家空间“免疫力”的第一要素。

(三)清洁需求与简约风格

对家具与特定位置建筑部件(电梯门厅、门把手等)的清洁是居家防疫的另一要务。因为居家清洁的需求,简约、轻便、可移动成为疫情期间家居装饰风格和家具选择的主流模式。简约风格装饰与简约形式的家具可较好适应房间对卫生清洁和通风换气的需求;占地面积小、轻便可移动家具也使其具有了在疫情期间适应家居多功能变化的优势(图2-3)。再之,防止新冠病毒通过给排水管道或空调管道的“气溶胶式传染”也很重要。特别是在城市高密度社区的高层住宅中,防止病毒从“后门”潜入是每一家庭要格外重视的问题。需要人们对自家的给排水系统、空气调节系统与方式有基本的了解。家庭成员也因此从暖通专业的“门外汉”转变为“准专业人士”。另外,住宅家居的储藏空间不足一直是人们诟病当代住宅设计的一个因素,新冠疫情期间,这一短板更加被放大。应对较长期隔离的食品等战备物资储藏空间和设施是今后住宅设计需要认真面对的功能新“增项”。

总之,住宅不是“居住机器”,防控新冠疫情,人们对家居住宅的需求有了更多“增项”,总体概之,住宅需要有更多阳光、更多流动的清新空气、更多可以居家锻炼与活动的空间、更多智能化控制,以及可以在心理层面给人以安全感的简约且温暖的风格。

本文所指公共空间是指由不同功能的建筑或设施组成的有密闭或封闭特征的室内空间,如办公楼、商业卖场、餐饮空间、影剧院、娱乐与室内体育场馆、大型酒店等,也包括机场、火车站、飞机、火车、邮轮等交通设施。这些空间场所面积较大、经营时参与的人员较多、封闭且较少自然通风措施,需要通过空调等设备解决内部空气流通问题。新冠病毒颗粒物粒径比细菌小百倍,颗粒越小,在室内空气中稳定度越高,被人吸入呼吸道概率大,进入身体后沉积部位深达肺部,引发新冠肺炎疾病。公共建筑空间或公共交通设施中自然通风少,对集中式空调依赖大(集中式空调为节约能源,需要将部分室内回风循环利用),这些特征,正中新冠病毒下怀,使公共空间成为新冠病毒传染最具危险性的温床。

(一)公共空间多功能化

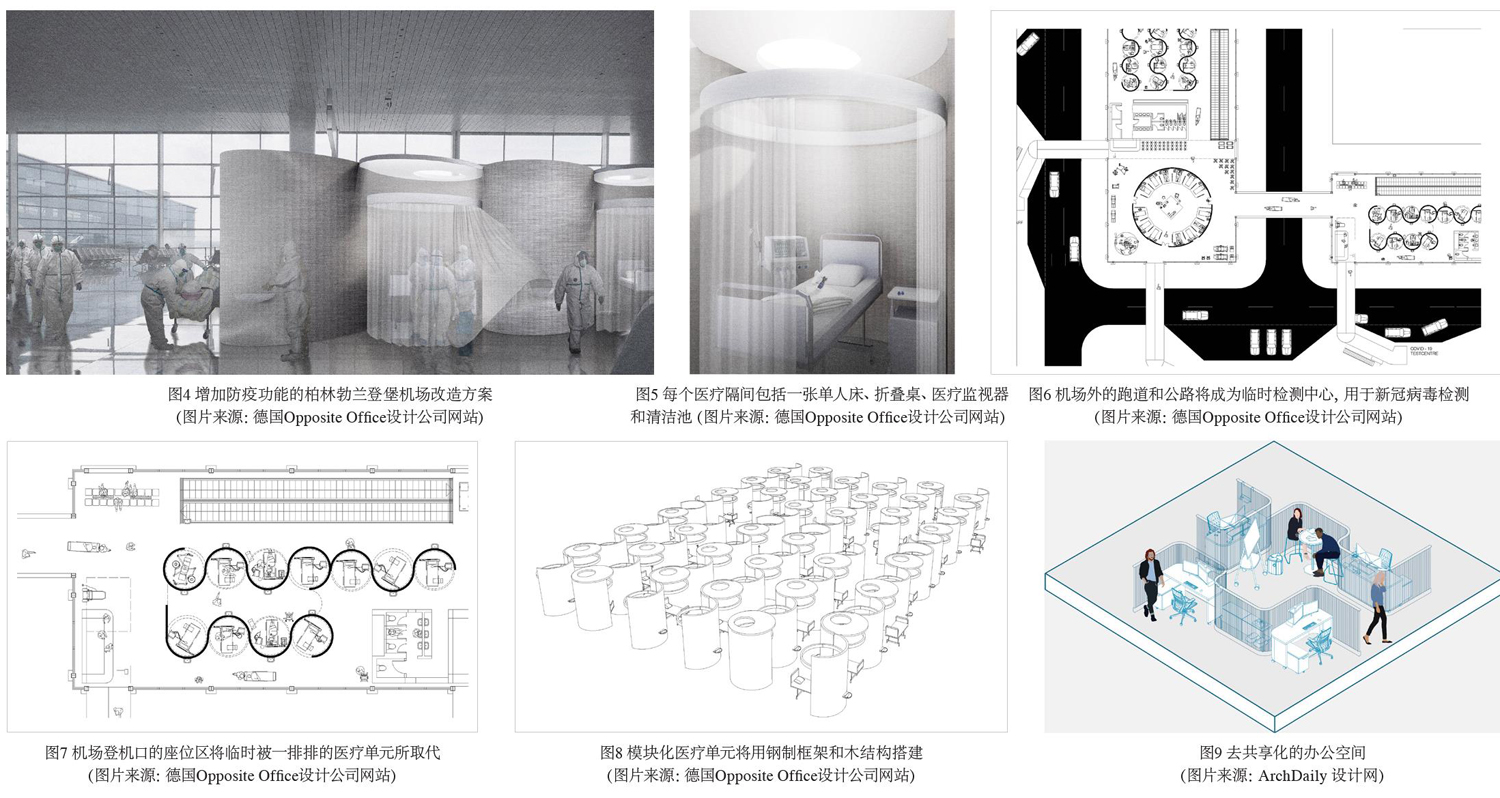

上述公共空间在新冠疫情期间被大量空置,也有一部分空间被改变功能使用,如将大型体育场馆改为临时方舱医院,机场候机楼、酒店公共交通工具改为临时隔离空间等。有些场馆如电影院、餐饮空间、飞机、邮轮等则被长时间停用。对于已经建成的上述公共空间来说,新冠疫情后会被重新梳理其使用功能和设计模式,之前的模式与理念将成为过去式。新的模式中应该有更多功能平行并置、平疫结合、平战结合等新理念。植入多功能、改良通风与空调模式、化整为零等都将是今后对“旧”(新冠疫情前)建筑与设施空间改造的重点。德国Opposite Oflce设计公司在疫情期间柏林勃兰登堡机场改造方案中就是将临时医疗单元以模块化的方式植入机场候机楼中,该设计严谨、高效,并兼具简约主义美学效果(图4-8)。

(二)公共空间去共享化

在办公空间中实行共享式办公是近30年的通常且高效的模式。大部分员工共同在一个大型开敞式空间中办公具有提高效率、树立良好企业形象的效果。但新冠病毒的传播使开敞式办公空间区域成为危险之地。由开敞办公回归传统的分空间办公,是办公空间“去共享化”

图4增加防疫功能的柏林勃蘭登堡机场改造方案的被迫之举(图9)。除了办公空间,餐饮空间、交通设施、娱乐空间等也都会开启“去共享化”的模式。当地时间7月19日,美国最大电影院线集团AMC发布声明,宣布全美院线重新开放,但要求所有观众观影时佩戴口罩。根据该集团最新声明,全美超过600家电影院重新开放后,每场次只可有不超过30%的观影人数,这就是“去共享化”被迫之举。也有积极面对“去共享化”的设计方案。奥地利设计师普雷希特(Precht)工作室设计了疫情下的社区公园模型。公园的设计既像指纹也似迷宫,人们在其中循环游走散步(单向全程600米),行走时可以保持社交距离,由于是单向行走也不会与其他人相交相会。该设计既有历史要素,又具防疫功能,还有十足的幽默感,是室外公共景观空间尝试“去共享化”的成功尝试(图10-12)。

(三)公共空间“室外化”

疫情后的公共空间还有一个新趋势是重归“室外化”:城市中的密闭空间如电影院、剧院可否重新回到以室外剧场、影院为主,如同古代市集露天戏院,或者在上世纪60-70年代时中国城市居住社区、农村中常有的户外电影一样?2020年7月,法国巴黎开启了塞纳河上电影院,电影屏幕设置在河岸上,人们坐在小船上看电影,既浪漫又预防了密闭空间带来的危险。国外的露天剧场已经有近百年历史,发展已经非常成熟,在国外文化演出活动业占有半幅江山的地位。国外露天剧场有几个要素:一是政府在财力上大力支持;二是公益性为主;三是灯光设备齐全;四是剧场建筑风格与自然环境融成一体。露天剧场或影院,应该是新冠疫情后影视娱乐空间设计发展的一个重要方向。(图13-14)

(一)城市建筑由高到低

近代的很多与“美好生活”相关的宣传画都是以城市中的高楼大厦作为背景或主题。城市中的高层建筑曾经是人类文明进步以及城市建设的形象代表。很多学者也认为高层建筑以及高密度社区已成为城市的“新型全球生活方式”。1930年,布鲁塞尔CIAM第三次会议中,与会者一致认为,理想的大城市应该普及高层住宅建筑。并提到,“高层住宅拥有最好的空气与阳光,可以扩大建筑间距离,为孩童提供大型绿色空间,让他们玩耍娱乐”。在中国,住宅高度形态如何选择,走什么样的城市建筑发展道路,一直以来是学者们争议的话题。从上世纪70年代开始中国在城市建设中引入高层建筑后,低层居住建筑普遍受到排挤,到上世纪末至本世纪初,各类型高层建筑在中国发展迅速。上海浦东新区、北京CBD区、深圳福田中心区等成为全国城市建设竞相参照的模板。有学者在对中国南方某城市社区居住舒适度调研中,大部分居民对选择高层住宅的认同点聚焦于拥有较好视线、光照充足、室内较少潮湿现象等方面。近几年,由于各种社会、生态环境、人的身心健康等问题的出现,人们开始对高层建筑产生质疑。很多中外学者在对城市中高层或超高层住宅建筑进行的长期研究后,也对其给予了越来越多负面评价。批评主要集中在高层建筑增加人口居住密度,使人缺少隐私感,易得城市病;安全系数低,增加社会负担;建造成本高、避险功能弱;破坏生态环境,使城市陷于无序状态等。特别是2003年非典肺炎疫情后,高层塔式住宅因为其天生缺陷(一般塔式住宅只有30%左右户型有较好通风、采光环境)逐渐被南北通透、光照良好的高层板式住宅代替。此次新冠疫情,人们在长期居家状态下,高层住宅中缺乏隔离空间、活动空间、储藏空间,且因为楼层高,公共交通空间易成为交叉传染空间的弊端暴露出来。低层住宅重新回到公众视线,成为人们在新冠疫情下对住宅升级换代时的新选择。可以预见到,新冠疫情将是城市居住建筑“由高到低”趋势的有力推手。

(二)城市规模由大到小

关于大城市,根据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知

(2014)》,中国以常驻人口的数量划分城市规模:100万至500万为大城市;500万至1000万为特大城市;1000万以上为超大城市,这一划分标准全球大体如此。目前,全球城市化率已经达到50%以上,根据联合国相关预测,2050年全球城市化率可能达到近70%。城市,特别是大城市经常是总体效率高、就业与收入良好、多样性丰富、生活品质高的代名词。大城市吸引了大量周边人口进入,一方面带来前所未有的繁荣,一方面也带来了城市病和不可预测的灾害风险。大城市的另一重要功能是承载密集人员大规模流动,为全球或区域交通枢纽,这一功能也被新冠病毒利用,成为其向全球或区域传播疫情的平行路径。此次在中国与世界各国,大城市或超大城市的新冠疫情严重程度远远高于中小城市;中心城市高于偏远城市;城市高于农村。中国武汉、美国纽约、巴西里约热内卢等超大城市都是疫情的重灾区。

学者吴元君近期在其论文中对中国福建省厦门市应对此次新冠疫情防控表现做出分析,其将厦门市“城市化水平高”、“外来人口比重大”、“为旅游型城市”作为三个防控主要“劣势”。而这三项在疫情前的城市化建设中,是作为“优势”被大加弘扬的。城市化水平高说明了城市在大众出行、通勤、购物、休闲娱乐等方面的合理规划与管理水平高;外来人口多反映城市具有的活力与吸引力;旅游型城市是因为城市因为拥有特色才具有的优质潜力。这些优势在新冠疫情下“反转”成为城市的劣势,值得人们深刻反思。中国北京市在新冠疫情下也表现出相似性:城市中人员流动大的丰台区新发地市场爆发了疫情,东城区、西城区、海淀区、朝阳区均被波及,而相对偏远、封闭,城市化水平不如中心城区的平谷区是一直没有疫情发生的唯一“绿区”。可以预见到在新冠疫情常态化下,从城市管理、城市规划制定者到普通大众对于大城市或超大城市的认识会有一个转变,中小型城市在抵御诸如新冠疫情方面呈现的优势会影响今后的城市规划与设计。2020年8月22日《每日经济新闻》报道,昔日寸土寸金的美国纽约曼哈顿区由于大量人员的迁出,其房地产市场受到严重打击,一些高端地产5折出售。这一新闻与本文提及的观点相符:中小城市成为人们“逃离”大城市后的归宿与选择,而疫情后的城市规划可能会出现“由大到小”的与疫情前“反转”趋势(图15)。

- 连接、对抗、在场:“云传播”时代的主播话语体系解构

- 人民广播溯源与融合创新展望

- 在新生态下媒体融合的未来发展

- 从政策传播到系统融合:县级融媒体脱贫攻坚的角色转向

- 关于县级融媒体中心保持经营活力的思考

- 终点与起点:推动县级融媒体中心向纵深发展

- 新阶段:县级融媒体中心从建设到发展

- 疫情之下:全媒体时代乡村广播生存新图景初探

- 广播向移动互联网融合的进路与未来趋势

- 《中国声音中国年》实现主流价值创造性转化和创新性发展

- 春晚的年味:年轻态创出新活力,家国共识显出大情怀

- 2021年春晚:大众传播与圈层传播的交汇交融

- 中央广播电视总台推出视听盛宴伴观(听)众过大年

- 慎海雄在《党建》杂志刊文:生动讲好百年大党故事 凝聚奋进新征程强大力量

- 中央广播电视总台党组传达学习全国宣传部长会议精神

- 2020年中国知识付费市场规模突破390亿元

- 工信部:2020年新增5G基站58万个,5G终端连接数已超2亿

- 国家版权局公布2021年度第一批重点作品版权保护预警名单

- 《中国新闻事业发展报告(2020年)》发布

- 庆祝人民广播事业创建80周年 中央广播电视总台举办经典作品朗诵会

- 中央广播电视总台亚太总站揭牌成立

- 日本传统文化对外传播的经验探寻及启示

- 用口述影像服务视障人士

- 我国体育解说研究的学术场域分析

- 融媒体时代突发新闻的报道方式与发展趋势

- self-worships

- self worth

- self-worth

- self-worthiness

- self-worthinesses

- self-worths

- self-wounded

- self-writing

- self-written

- self-wrought

- sell

- sellable

- sell/buy sth at best

- sell-by date

- sellbydate

- sell-by-date, best-before date

- sell-by dates

- sell date

- sell dates

- selle

- seller

- sellers

- sellersmarket

- seller's market

- selles

- 倡楼

- 倡狂

- 倡率

- 倡肆

- 倡荡

- 倡言

- 倡议

- 倡议书

- 倡议书的写法

- 倡议做某件事

- 倡诺

- 倡辩

- 倡馆

- 倡首

- 倢

- 倢伃

- 倥

- 倥侗

- 倥偬

- 倥偬屈厄

- 倥蒙

- 倦

- 倦不获已

- 倦乏

- 倦乏想睡的感觉