张晓宇 唐拥军 禹怀亮

摘要:地域性是建筑的特殊属性。在民族文化、乡情民俗、建筑语言的规范和约束下,不同的民族都有其独特的建筑文化传承,乡土建筑从某种方面来讲就是建筑地域文化的一种表达。喀什地区的高台民居是实践选择的结果,具有浓烈的地域性。从空间形态、建筑造型、建构与材料三个方面对其所蕴含的地域性进行剖析,反思建筑地域性在当代建筑设计中的意义。

Abstract: Regionalism is an essential attribute of architecture. Under the norms and constraints of ethnic culture, folk custom and architectural language, different nationalities all have their unique architectural culture inheritance. Vernacular architecture is an expression of regional culture of architecture in a certain way. The high-profile residence in Kashgar area is the result of practice selection and has stronger regionalism. This paper analyzes the regionalism contained from three aspects of spatial form, architectural modeling, construction and material, shows us the significance of regionalism researches.

关键词:乡土建筑;地域性;高台民居;建筑文化

Key words: vernacular architecture;regionalism;high-profile residence;architectural culture

中图分类号:TU241.5;[J59]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻标识码:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章编号:1006-4311(2020)02-0195-03

0? 引言

经济与技术高速发展的今天,人们对生活的要求与对建筑的使用体验逐步加强。“技术和生产方式的全球化带来人与传统的地域空间分离,地域文化的多样性和特色逐渐衰微、消失;城市和建筑物的标准化和商品化致使建筑特色逐渐隐退。建筑文化和城市文化出现趋同和特色危机。”[1]从“自发性建造”转向“建筑师设计-施工队建造-开发商管理-业主使用”的流程后,建筑中所蕴含的地域性就会不可避免的丢失或削弱。当下亟需关注的是能在建筑创造过程中有意义的、反思性的、现代的地域观念。[2]千篇一律的城市,千村一面的乡村,使得我们不得不思考传统文化何以在当今社会得到延续与发展,建筑本身所蕴含的地域文化与民族属性又该如何彰显。

本文选取新疆喀什地区的高台民居作为研究对象。喀什地区具有日照强烈、干旱少雨、昼夜温差大风沙大等气候特点。结合当地地理环境、气候环境以及民族文化、宗教信仰、生活生产方式等的独特性,研究这类民居由内而外所表达的地域性和其中所蕴含的营建智慧。

1? 高台民居空间形态上的地域性特征

1.1 低层、高密度、紧凑的建筑聚落

1.1.1 建筑群体空间布局

高台民居聚落形态的呈现是由民族文化、当地的生活生产方式以及当地的建筑材料所共创的,具有强烈的地域表征。它没有特定的营建要求及规划,顺应自然、自由延伸发展成了高低错落的不规则布局。整个建筑群呈现出很强烈的生长性,同时具有居高性、密聚性、封闭性的特点[3]。(见图1)

居高性,在名称上就可体现出的一个特点,落坐落在一片高崖上。地势较高且高低不平,使得建筑高低错落,形成层层叠叠的立体格局。高崖的土层中有一种叫“色格孜”的土质,质地细腻,粘性强牢,是制作土陶器的绝好材料。一部分从事土陶制作的手工艺者,将作坊和家建在了便于取材的高崖上。这是生产方式选择的结果。

密聚性,高台民居的产生,不是某一户居民在某种场合下的特定形式,而是整个群落在长期历史积淀中,对理想环境进行不懈追求而产生的,是维吾尔居民集体意识的结晶[3]。有限的地块内,人口和新房不断增加,建筑在水平方向增加到极致,选择向垂直空间进行延展。过街楼、半街楼、悬空楼应运而生。

封闭性,高台民居在营建的过程中,为适应气候形成了厚墙小窗的单体立面形态。建筑群的出入口很少,且整体的边界清晰,加之选址地势很高,给人较为封闭的直观感受。这种封闭的建筑格局,增加了建筑群的防御性,也对防风固沙起到很好的作用。

1.1.2 街巷特色

随着地势的变化,街巷形成台阶或坡道状,形成整个建筑群的脉络网。过街楼犬牙交错,跳跃的院落空间,形成了独具特色的空间形态,营造出具有识别性和归属感的场所意向[4]。

建筑群内部的道路交通主要有三级。第一级主要街道,连接主要的出入口,较为宽阔。以街道作为主要的交通轴,向建筑群内部延伸的巷道为第二级,作为次要交通,主要以丁字式和尽端式为主,尺度宜人。连接巷道到达每户民居的更为短窄的交通空间则为第三级。整个建筑群的交通系统层次分明,便于识别。密集的土墙,曲折的巷道,丰富的空间体验,增强了民居的敦厚、质朴的品质和地域特征。(见图2)

1.2 以院落为核心的单体布局

1.2.1 功能分配

大部分采用的是新疆传统民居“阿以旺”的平面布局形式。以院落为核心联系组织其他各个空间。平面功能结合地形、家庭规模灵活布置,考虑到常年西北风的影响,多将庭院设置在东向,西北方向做高墙围合成院。

维吾尔族人习惯在一个房间聊天、吃饭,所以有些房间没有绝对的功能界限。首层通常会布置客厅、卧室、厨房、餐室等主要功能。二层房间由挑出的檐廊进行连接,多数为子女居住使用。同时,一些民居对内部临近院落的空间进行了特殊的处理,分别设置有冬室和夏室。冬室空间低矮,对外开窗少,密闭性好,有利于冬季保暖。夏室位于北侧,避免阳光的强辐射,空间高大,利于通风纳凉。

1.2.2 空间序列的合理组织

高辐射、强日照的气候条件,使得喀什民居更注重室内外的过渡空间——灰空间。从空间序列上来看,在公共的巷道进入到院落再到房间内,这是一个私密性逐渐加强的过程,也是一个空间上逐渐亲切的过程。檐廊、院落都会人为的形成灰空间,正是因为灰空间的合理利用,加强了空间序列的节奏过渡。用环境行为学中认为,人们在活动在开放和公共的活动空间中保持着礼仪和距离,通过一定的空间序列组织,从公共空间到私密空间,一种轻松而亲切的感受有序的出现。这便是由街巷到院落再到室内的空间序列。

1.2.3 院落空间的生态体验

院落是高台民居的核心功能单元,没有固定的形式。庭院大多结合主任的生活习惯进行布置,通常划分成四个功能分区:门头区(院门前的一个小空间,有时停放农用车)、宅前廊下区(室外起居生活的主要场所)、种植区(宅前廊下区的前方或侧方,通常栽种植物)、私密区(主要包括杂物堆放、厕所、牲畜卷)。

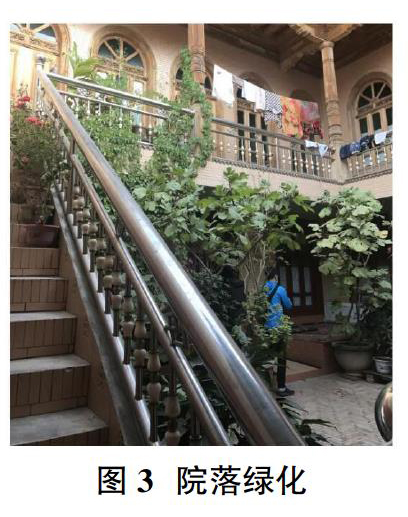

在维吾尔族的文化中,对植物的热爱可以追溯到古代。类似“挖渠种白杨树,盖磨房种柳树,房屋前面做庭院,房后植树成果园”的谚语及习俗在民间流传。常见的植物有桑树、石榴、杏树、葡萄、夹竹桃等。有些面积较大的庭院,会在里面搭起葡萄架,种上葡萄藤。既可以起到夏季乘凉的作用,又可在秋收季节品尝葡萄。院落绿意盎然,给人一种绿影扶疏、井然有序的空间体验。(见图3)

2? 高台民居造型上的地域性特征

2.1 因地制宜的立面处理

2.1.1 高墙窄窗

喀什地区是西域古城,东西部的交往要塞。高台民居立面建造上,体现了很强的封闭性和防御性。高高的外墙上开窗不多,与街巷的狭窄形成对比。街巷高低错落,曲折蜿蜒。这样的处理能够避免穿堂风的出现,对防风固沙有很好的作用。

高高的外墙上开窗具有一致的默契,建筑的西南面几乎不开窗,东北方面很小的高侧窗。这是由当地常年的主导风向所决定的,防止风沙带来的危害,同时最大程度的减少热传递和热辐射。而面对内院的建筑立面则与之相反,会开大窗,利于空气流通。房屋顶棚开天窗,这种做法是“阿以旺”部分的核心特征,解决相对封闭室内的采光问题。根据当地的建造经验,高侧窗和天窗都采用双层设计,内层为玻璃,外层为木板。可以根据家庭的需要人为的开启和关闭。

2.1.2 檐廊

檐廊在喀什民居中使用广泛。房屋与庭院之间常见增设或出挑宽大、深远的披檐,形成1.5-2.5m的檐廊。它与外部空间连接,即可遮阴又避免阳光直射入室内。在光亮度的视觉感受上便形成了以室内为按扣件,廊下为灰空间,庭院为白空间的情况。由一排排间距相等的立柱支撑,共同组成柱廊空间,廊下多设有炕台,维吾尔语称为“苏帕”[5]。檐廊的悬挑形成阴影区,也增加了院落的层次感。(见图4)除了冬季,维吾尔族人都喜欢在檐廊聊天、吃饭、休憩等,是一个使用频次很高的公共区域。

2.1.3 平屋顶与不露天的露台

喀什干旱少雨,所以民居大部分采用平顶、草泥铺盖。平屋顶也为居民提供了一个开展家务活动的场所,诸如晾晒衣物、粮食、饲养家禽等。居民就喜欢在屋顶搭建凉棚来减少屋面的直接日晒,降低温度,拓展空间的同时增加了活动的舒适度。凉棚的出现改变了屋顶原有的面貌,建筑形象随着人为灰空间的建造而丰富起来。这种不露天的露台,是维吾尔族民居所共有的一大特征。

2.1.4 过街楼、半空楼、悬空楼

过街楼、半空楼、悬空楼的出现是人口骤增的体现,用来缓解家庭用房的局促,也是喀什民居的专属特色。它们都是空间的水平生长,区别是:过街楼是将自家功能用房延伸至巷道对面墙体上;半空楼是出挑部分与对面人家墙体分开,互不影响。悬空楼则是将建筑空间向建筑外侧悬挑。这些空间给巷道增加了层次感,也起到了遮阳的作用。

2.1.5 高架棚

高架棚是一種施工简易,材料易取的建筑构造方式。由于气候影响和当地居民习惯室外活动的习俗而在室外创造出的遮阴空间,将室内空间外延化。有些高台民居会在棚架下栽种植物,形成一个小的生态空间,抵挡太阳的辐射的同时调节民居内的小气候。

2.2 装饰语言

建筑的装饰文化与他们的民族文化、宗教文化息息相关。高台民居带有浓厚的伊斯兰风情,其中的装饰细节、装饰纹样已经融合成建筑本身的一种特制语言,无法从其中剥离开来。在高台民居中大量使用几何纹、植物纹等,将其进行复制组合,形成纹样(见图5)。主要的装饰手法有木雕、石膏、彩绘、面砖拼贴等。不同的建筑构件,所呈现出来的装饰特色也略有差别。

2.2.1 门窗

院门一般有两种形制。第一种是在墙上直接开洞成门,这类门相对较为简洁,进门后直达庭院。为了防止两扇门相互前后移动,通常会设置门档。门档的出现既起到实际的功能作用,也是一种装饰的存在。另一种是带门斗的镶板门。深门斗加两侧的门墩、门柱给人更大气、高贵的直观感受。民居院门多数采用实木门,装饰非常讲究。门头、门框、门楣、门扇大多采用木刻装饰,也有使用石膏、拼花砖进行装饰的。窗分为两种,外立面上的高窗,一般尺寸较小;与内院相对的大窗,能够满足室内的日照通风要求。对于窗的装饰有两种:一种是用木材拼接处不同的装饰造型,再安置到窗户上;另一种是浮雕出的花窗,将雕好的装饰纹样进行拼接。

2.2.2 檐廊

檐廊空间作为室内外的连接枢纽和家庭生活的重要空间,逐渐也形成了自己的空间文化,也是整个建筑装饰较为精致复杂的一部分。大体分为三个部分:廊上顶棚装饰、顶棚与墙体交界处的檐下装饰和檐口装饰。

顶棚喜欢采用密檩满椽式造型,维吾尔语叫“瓦斯屈勒普”,是指小截面的(直径为5厘米左右)树干一剖为二,平面朝上、圆弧面朝下,连续铺满密梁之上。[6]现今大部分民居放弃复杂的木雕,采用比较简洁的瓷砖或者拼花砖材料,用简单几何纹样装饰。顶棚与墙体交界处材料选择较多,主要为木质、瓷砖、石膏。装饰题材主要是石膏角隅纹样、条带装饰纹样、山水风景和当地的瓜果装饰。檐口造型主要有卷草形、圆拱形和尖桃拱形,主要采用木雕装饰或彩绘;装饰题材装饰题材主要以花卉和山水风景为主,从中可以感受到当地文化和中原文化的融合。

2.2.3 墙面装饰

墙面主要使用石膏和面砖拼贴来进行装饰。石膏的可塑性非常强,通常将其灌入磨具,成型后进行雕刻,再将其装饰于墙面上。常见的就是应用在窗间墙上的花瓶造型,花瓶以透明形线为造型,以平面瓶为中心向四周延伸。面砖拼贴也是一种很具代表性的装饰手法,通常在建筑外墙面上拼贴出简洁的图案。有些是并列或者交替的方式拼出连续的构图,形成丰富的立体感和阴影效果。

3? 高台民居建造与材料选取上的地域特征

高台民居的营建模式是自然发展与民族智慧沉淀下来的精华,这种来自民间的营建技术、匠人精神是值得我们学习和发扬的。它的建筑构法与材料选用往往受当地的气候环境、地理地貌、生产技术等关键因素的制约。喀什地区常年干旱,黄土资源丰富。高台民居就地取材使用了生土作为主要的建筑材料,结合适度的木材进行建造。从某种程度来说,由地域特性所决定的营建形式和材料选取,可以使民居达到最大化的自我调节。同时,也最大化的保护环境和达到建筑生态化的标准。

维吾尔族民居已有2000多年的历史,最早的围护结构是使用红柳、芦苇结外涂抹草泥而成。随着技术的发展和对材料的合理运用,现今喀什民居营建所使用的主要结构是生土墙木构架结构。构筑方法有两种:一是生土夯筑;二是生土砖砌筑。生土的热惰性大,传热速度慢,可以起到很好的隔热作用。夜晚释放出白天吸收热量,减弱早晚大温差对室内温度的影响。

生土夯筑就是常见的版筑墙,用夹板作为模具,分层进行灌注生土,而后夯实,反复进行。在夯筑墙的转角处防止芦苇拉结,达到抗震的作用。这种砌筑方式的特点是,墙体由下至上逐渐缩小,墙体较厚。

生土砖砌筑是由当地生产的黄黏土烧制而成,可用于墙体、基础、檐口、室外楼梯等处。生土砖有两种制作方法:一是将生土掺水拌和至成型,铺到地面上切割成块,厚度10cm左右,晾干后即可使用;二是在搅拌时加入麦草等植物纤维,将土团放入模具中,晾干后即制成体积相同的土块。生土砖作为围护结构进行砌筑的同时搭配木骨架,这种构筑方式造价低廉。

4? 结语

在民族文化、乡情民俗、建筑语言的规范和约束下,不同的民族都有其独特的建筑文化传承,民居从某种方面来讲就是建筑地域文化的一种展现。而其中所蕴含的文化因子,可能会随着人们的不在意及新农村建设而受到影响,甚至破坏。

喀什高台民居孕育在有着多元文化滋养的新疆,其建筑特色反映了维吾尔族的民居风格,蕴含了浓厚的地域性。他们独特的民族文化和生活方式制约着民居的营建,而现有的民居凝结了维吾尔族人民的智慧。其中的發展演变以及当地所特有的营建智慧,是需要我们去学习和发展。这种来自民间的匠人精神,是难能可贵的,提取所有适用于当今社会的元素,加入到新民居的设计中是有必要的。在技术革新和全球化文化融合的巨浪下,如何立足本土将地域文化彰显出来,是我们该思考和实践的。

参考文献:

[1]吴良镛.国际建协《北京宪章》——建筑学的未来[M].北京:清华大学出版社,2002:209.

[2]卢建松.建筑地域性研究的当代价值[J].建筑学报,2008(7):15-19.

[3]史靖塬.浅谈维吾尔文化对新疆地域建筑的影响——以喀什高台民居为例[D].西安建筑科技大学,2008:17-20.

[4]王小东.喀什高台民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2014:2-3.

[5]申艳冬.喀什维吾尔民居柱廊装饰艺术研究[D].新疆师范大学,2012:12.

[6]陈震东.新疆民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:196.

- 泸州纳溪联社:金融扶贫“输血”变“造血”

- 合江农商银行:不放弃任何一个困难群众

- 古蔺农商银行:“五三模式”助力金融扶贫

- 叙永农商银行:精准输血服务脱贫攻坚

- 泸州银监:金融“活水”助力脱贫攻坚

- 县域金融

- 2016年四川省财政补助健康服务业重点项目(五)

- 大美医者陈燕华穿梭在病房的护理博士

- 雅安市人民医院:项目资金暂未启用

- 汉源县中医院:老年病医养中心建设按时推进

- 简阳市人民医院:远程医疗解决基层看病难

- 贫富差距扩大加深英国社会裂痕

- 建健康城,做健康人四川启动健康城市健康村镇建设

- 资阳东峰:高效生态农业让镇富村美

- 林毅夫:产业升级需要“有效的市场”和“有为的政府”

- 特色小城镇建设重在“新特改”

- 自贸西进,内陆开放趟深水

- 遂宁安居区:纵横路网架起奔康幸福路

- 融入川渝自贸区成渝城市群中小城市之必然选择

- 巴州经验秦巴山区精准扶贫的创新路径

- 攀西战略资源创新开发 雅安揽金300亿

- 去产能过程要科学规划

- “四轮驱动”助大众回家双创

- 撤镇设街后的发展定位

- 融入都市区发展 县域需要智慧和魄力

- sagginesses

- sagging

- saggy

- sagittarian

- sagittarii

- sagittarius

- sagittariuses

- sago

- sagos

- sags

- said

- saids

- said²

- said¹

- sail

- sailable

- sailboard

- sailboarder

- sailboarders

- sailboarding

- sailboardings

- pillar-box

- pillar box

- pillar boxes

- pillaring

- 顺辞

- 顺过饰非

- 顺运

- 顺连

- 顺退

- 顺适

- 顺适地进行

- 顺适性情

- 顺适的水势

- 顺适身体

- 顺逆

- 顺逆一视,欣戚两忘

- 顺递复合谓语

- 顺递短语

- 顺途

- 顺通

- 顺遂

- 顺遂吉祥

- 顺遂心志

- 顺遂舒适

- 顺道

- 顺道聚集

- 顺遵

- 顺邪子

- 顺销