摘 要:预习是数学教学的重要组成部分,在组织学生预习时,我们要做到以下几点:首先要精设问题,让学生预习有纲可循;其次要让学生掌握预习策略,能够高效预习;然后在预习基础上的课堂教学要多拓展,让学生从更高层次收获成功。

关键词:预习;智慧课堂;问题;策略;拓展

预习可以助力数学课堂教学,关键是如何安排学生预习,是走马观花似的预习,还是深入预习,这都决定了预习效果的优与劣。下面,笔者就结合自己的实践,来谈一谈如何组织学生进行科学预习,让预习助力智慧数学课堂。

一、精设问题,有纲可循

我们可以设计一系列的问题来引导学生预习,让学生的预习有纲可循。当然,设计的问题要具备下面几个特征,才能够让问题有效引导学生预习。

1. 问题要有趣味性

小学生受年龄特征的制约,只有对学习内容产生兴趣,他们才能主动投入到学习当中来,这样的学习行为才是高效的。所以,设计的预习问题也一定要有趣,要能够激发学生的预习动力,让学生能够主动投入到预习当中来。

比如在教学人教版小学数学五年级上册“小数乘法”这一课时,笔者为学生设计了一个预习问题:“你知道家中哪些物品的单价是小数吗?能算出两件或者三件这种物品的总价是多少元吗?明天回到课堂里交流。”由于这是一个生活问题,需要学生通过调查才能完成,所以学生的兴趣非常浓。在预习时,都能够主动去调查家中小商品的价格。为了能够计算出几个相同商品的总价,他们就会主动投入到课本的预习当中,这样的预习效果才会好,为智慧课堂奠定了基础。

2. 问题要体现层次性

设计预习问题时,要讲究层次性。设计不同深度与广度的问题,要让所有学生的预习活动都能够开展,让学生可以依照问题渐进式地层层深入,慢慢走进问题的核心,以达到预习的目的。

比如,在预习人教版小学数学五年级上册“植树问题”时,笔者提出了这样几个预习问题:

(1)在路边植树应该如何计算树的棵数?在一端有建筑物的情况下植树应该如何计算树的棵数?在两端都有建筑物的情况下植树应该如何计算树的棵数?在圆形跑道旁植树应该如何计算树的棵数?(可以画图,或者用物品摆一摆)

(2)植树的棵数与什么有关?什么情况下应该加1,什么情况下应该减1,什么情况下不加1也不减1?

(3)你是如何探索出这种规律的?

学生可以围绕问题(1),通过自主操作,就会发现植树的规律。对于问题(2),一部分中等生也许在对照操作情况并经过思考之后就能够解决。而问题(3),如果一个学生的归纳与梳理能力较弱,可能完成不了,但是对于那些优秀生,是完全可以说出来的。所有学生通过预习,已经具备了解决植树问题的思路表象,在课堂上教师就可以直入主题,展开教学了。

3. 问题要体现多维性

由于学生的能力不同,他们对于如何预习也许有自己的方式,如果我们整齐划一地让学生按照既定的思路来预习,有部分学生可能会不适应。比如,有的学生喜欢动手,而我们只是让他们阅读,要求在阅读中理解,并掌握知识,那么就不可能把所有学生的积极性都调动起来。所以,在设计预习提纲时就要注意开放性,多维性,可以让学生从多个维度来思考问题,以避免因为统一要求而让学生预习不下去。

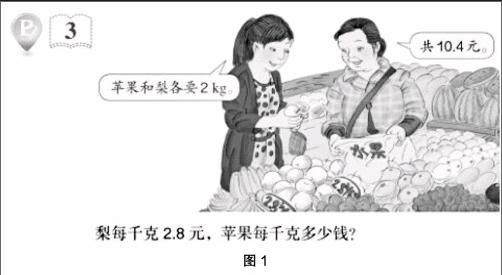

比如在预习人教版小学数学五年级上册“简易方程”单元第77页例3时(情境见图1),由于这一道题目是放在“简易方程”单元的,所以许多教师自然就想到要让学生在预习时用方程来解答。其实不然,在安排学生预习这一例题时,笔者并没有强制学生一定要按照教材中的解法来预习,而是放开学生的手脚,让学生用自己的思考来解答这一道题目。结果,第二天课堂交流时,学生就创新出许多种解法。

生1:我是假设这4 kg全部是梨,那么就需要用2.8×4=11.2(元),比实际用的钱数多11.2-10.4=0.8(元)。多出来的0.8元是因为我把2 kg的苹果当成梨来卖了,那么每千克苹果就比每千克梨便宜0.8÷2=0.4(元),所以每千克苹果的价钱是2.8-0.4=2.4(元)。

生2:我是这样想的,因为苹果的总价等于两种水果的总价减去梨的总价,所以设苹果每千克x元,那么就可以列方程2x=10.4-2.8×2,解这个方程得x=2.4。

……

正是在安排学生预习时并没有把学生的预习行为固定在某一模式上,所以学生在预习过程中,就会结合自己的数学经验寻找解决问题的策略,并解答出来。这样不仅发展了学生的数学思维,还让学生感受到同一个问题,可以用不同的思路来考虑。

二、掌握预习策略,有法可预

要想学生的预习效果更好,让学生掌握一定的预习方法是关键。开学初,笔者安排学生预习时,许多学生回家之后根本没有预习,问他们为什么不预习,他们说不知道如何预习,这是由于学生没有掌握一定的预习方法造成的。所以,在平时的教学中,笔者努力让学生做到以下几点,以促进他们的预习能够达到应有的目标。

1. 边读边思

学生预习的一个重要方式就是读,无论是教材内容,还是在预习时查阅相关资料或者上网寻找思路,都需要学生的阅读。但是学生在读的时候,往往是囫囵吞枣式阅读,只追求读过,不追求读得怎么样,这是由于学生在读的过程中不愿意去思考。所以在平时的教学中,笔者注意引导学生做到边读边思考,边读边分析文字中的数量关系。比如,在预习某一个定义或者概念时,让学生找出其中的关键字,说一说为什么这些字是关键字,它起到什么样的作用。这样,学生通过阅读与思考,就可以把这一概念给掌握了。

2. 边做边思

在预习过程中,有许多知识点都是需要学生通过动手操作来获取的,如果学生在操作过程中不去思考,那么他们的操作就是一个无效的操作,操作到最后还是得不出结论来。如果我们让学生养成边做边思考的习惯,那么学生就可以在操作中不断梳理自己的思維,并对操作过程与现象进行有效的思考,从而让操作更规范,更有序。这样在操作下所获取的数据才更有效,才能够让学生从这些有效的数据中得出结论,完成预习任务。

三、拓展预习延伸,收获成功

基于预习背景下的课堂,不能按照老规矩那样,按部就班地先创设情境,然后讲解例题,最后进行巩固练习。因为学生通过预习,已经具备了新知识的表象,掌握了一些简单的新知识。这时候,如果我们把这些新知识再拿来重新教学一遍,那么预习就失去了应有的作用。所以,在学生预习之后,就要变革我们的数学课堂教学,要基于学生的预习情况来重新定位数学课堂教学。教师在上课之前要对学生的预习情况进行摸底,或者说检查一下学生的预习作业,与学生交流预习情况,从而了解学生在预习过程中出现的误区与难点,然后在课堂上针对这些误区与难点进行讲解,要开门见山似的直接触及学生预习中存在的问题。所以,基于预习背景下的数学课堂教学,关注的已经不再是新知识的传授,而是通过课堂教学,让学生的知识系统更加完善、有序,从更高的起点来发展学生的数学思维。所以要多安排拓展练习,让学生在拓展练习中收获成功。

比如,教学人教版小学数学四年级上册“公顷和平方千米”,学生在预习时,已经知道“1公顷=10000平方米”,那么在教学时,我们就不需要再带着学生去探究为什么1公顷等于10000平方米了。但是学生对于1公顷到底有多大却没有概念,或者说是模糊的,所以在课堂教学的前几分钟交流完它们之间的进率之后,就带着学生去感受1公顷到底有多大,让学生列举生活中的例子进行感受。这样,学生对于这一面积单位就会有更深刻的理解。

总之,预习可以有效助力数学课堂教学,我们要努力去探究预习的形式与内容,去变革我们的数学课堂,这样预习才能让我们的数学课堂教学更智慧,更高效。

- 加强客户关系管理,提升铁路货物运输效益

- 促进新能源发展的运营模式研究

- 铁路基层站段绩效考核系统研究

- 电网建设与电磁环境监测管理

- 浅论扁平化管理的困境

- 医院人事档案的信息化建设分析

- 基于新时期背景的医院经济管理的探讨与对策研究

- 关于知识型员工流失原因及应对策略的思考

- 企业职工健康管理机制建设及应用

- 国有企业薪酬管理的几点思考

- 石油工程企业在新常态下深化改革的思考与对策

- 新时期基层水管单位水利综合经营发展研究

- 丰富内涵 突出引领 不断增强企业文化建设的生机活力

- 信息化时代的工业企业产品成本核算之我见

- 加强后勤员工价值观的构建有力保障医院文化建设力

- 秦家屯灌区工程建设与管理问题探讨

- 加强高校餐饮管理提高后勤服务能力

- 互联网时代关于加强酒店经营成本管理的探讨

- 信息化在企业人力资源管理中的应用

- 科学考察船规范化管理分析

- 加强车辆安全管理的制度与措施探讨

- 柔性管理在企业经济管理中的重要作用分析

- 项目管理制在建筑施工安全管理中的应用

- 图书馆管理信息化建设的问题及措施分析

- 浅谈电力企业电子档案数据挖掘与利用管理

- exportable

- exportation

- exportcredit

- export credit

- exportcreditguarantee

- export credit guaranˌtee

- exported

- exporter

- exporters

- export factoring

- exportfactoring

- exportimportbank

- export-import bank

- exporting

- exports

- export²

- export¹

- exposabilities'

- exposabilities

- exposability

- exposability's

- exposable

- expose

- exposed

- exposedness'

- 善于潜水

- 善于玩弄两面派手段

- 善于玩弄权术,力量非凡

- 善于玩弄权术,能力不同凡响

- 善于用兵

- 善于相术者

- 善于看气候

- 善于积累财富、学问等

- 善于策划和指挥

- 善于管理家务

- 善于组织人力和物力

- 善于组织众人

- 善于经商

- 善于经营

- 善于经营的商人

- 善于耕种或良田较多的农民

- 善于职守

- 善于荐贤

- 善于补救失误

- 善于见风使舵,各方面都应付得周全

- 善于观察事物

- 善于观察风向,迎合上司意图

- 善于言谈

- 善于言谈或辩论的才能

- 善于言谈的僧人