摘 要:复习课要发挥学生的主体地位,让学生在梳理、练习活动中融合知识、方法与情感,实现对知识结构的表征与内化;要关注基本概念的意义,形成和完善具有生长活力的知识体系和认知结构。

关键词:梳理;联系;认知结构;生长活力

教学内容:人教版数学六年级下册第89页。

教学目标:

1. 通过梳理复习,进一步理解、掌握立体图形的表面积和体积的意义及计算方法,同时构建直柱体之间的内在联系,使知识结构化,发展学生空间观念,培养类比推理的能力。

2. 在解决实际问题的过程中,体会数学知识的价值,培养学生灵活运用知识解决实际问题的能力。

3. 在自主梳理知识的过程中,进一步培养学生梳理的能力,养成良好的复习习惯,增强合作意识,获得积极的情感体验。

教学重点:自主梳理,构建立体图形表面积、体积的认知结构。

教学难点:归纳立体图形侧面积、表面积、体积的统一计算方法。

教学过程:课前,教师让学生独立、自主完成如下学习单。

一、揭题

师:这节数学课,我们复习什么?

生:立体图形的表面积和体积。

师:好的,我们一起来复习立体图形表面积和体积的知识。(板书课题)

评析:复习教学不具有新授课的神秘感,学生比较熟悉,课前布置的学习任务也非常清楚地交代了本节课的复习内容。因此,常用的方式是开门见山,直入主题,明确学习的内容。

二、梳理

1. 构建侧面积、表面积的联系

师:课前,我们对立体图形计算的知识进行了整理。现在看学习单的第1题,一张长方形纸可以创造出什么立体图形,这张纸与立体图形之间有什么联系?

生1:我把这张纸卷一卷,可以卷出一个圆柱。长方形的长就是圆柱的底面周长,长方形的宽就是圆柱的高。请问还有什么需要补充吗?

生2:我可以沿着长方形的宽,转出一个圆柱来。长方形的宽就是圆柱的高,长方形的长变成了圆柱的底面半径。请问还有什么需要补充吗?

生3:我也认为旋转可以得到圆柱,我是沿着长方形的长,转出一个圆柱来。那么绕长方形的长旋转的话,长就是圆柱的高,宽就是底面半径。

师:他们两个人的意思就是说?

生4:如果绕着长方形的长旋转,长就是圆柱的高,宽就是底面半径;如果绕着长方形的宽旋转,宽就是高,长变成了底面半径。

(课件演示卷起和旋转,帮助学生沟通联系)

师:大家的发现真了不起!除了能创造出圆柱,还有别的想法吗?

生5:我可以把长方形纸进行对折,然后围起来就是一个长方体。

(学生操作演示)

师:同学们折出了长方体,能不能折出一个正方体呢?

生6:这张纸不能折出一个正方体。如果长方形的长是宽的4倍,就可以折出一个正方体。

师:同学们用折一折、卷一卷的方法制成了立体图形,这张长方形纸就成了立体图形的侧面。观察这些侧面和长方形纸,你有什么发现?(课件出示侧面展开图)

生7:这张长方形纸的面积就是这些立体图形的侧面积。

生8:要计算这些立体图形的侧面积,都可以用“底面周长×高”。

师:明明是长方形纸,它的面积为什么可以写成“底面周长×高”呢?

生9:围成圆柱时,长方形的长变成了圆柱的底面周长,长方形的宽变成了高。围成长方体、正方体时,这个长方形的长还是底面周长,宽也一样是高。

生10:这些立体图形的侧面都是用这张纸围成的,所以侧面积就是这个长方形的面积。

生11:是的,无论底面是圆、正方形或长方形,侧面展开都是这个长方形,所以侧面积都是“底面周长×高”。

(课件出示三棱柱、四棱柱)

师:怎么计算这些图形的侧面积呢?

生11:它们的侧面展开都是长方形,因此侧面积都是“底面周长×高”。

师:表面积指的是什么?这些立体图形的表面积怎么计算?

生12:表面积指的是物体所有面的面积之和。这些立体图形的表面积都是侧面积加上两个底面的面积。

教师将侧面积、表面积的计算公式“S侧=Ch”“S=S侧+2S底”贴在黑板上。

评析:通过一张纸的操作,激发学生的思考。在折一折、卷一卷的过程中,直观展示了长方形纸与柱体侧面积的联系。通过动手操作、深入思考,逐步找到知识的联系和蕴藏的规律,统一了求侧面积、表面积的方法,培养了学生的类比推理能力,达到将数学知识由“厚”变“薄”的目的,讓学生对柱体图形的表面积有了更深刻的理解和认识。

2. 构建体积的联系

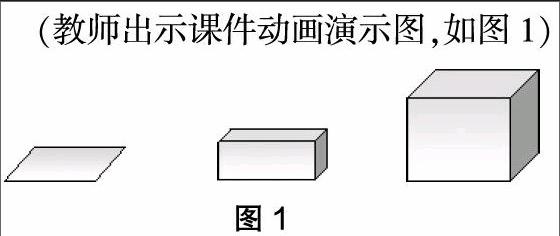

师:在刚才的讨论中,我们通过卷、折和旋转,把这张纸变成立体图形。实际上,我们还可以将手上的A4纸摞起来,就形成什么立体图形了呢?

生1:A4纸摞成了长方体。

(教师出示课件动画演示图,如图1)

师:(控制纸的不同张数)仔细观察,你想说什么?

生2:纸的张数越多,长方体就越高,那么体积就越大。张数越少,长方体的高越小,那么体积就越小。

师:看来同样是这张纸,它累积过程中形成长方体所占空间的大小与纸的高度有关。那什么样的纸能累积成正方体、圆柱呢?

生3:正方形纸能累积成为正方体,圆形纸累积则能成为圆柱。

师:我们一起来看看。(出示课件动画形成正方体和圆柱,图略)

师:能不能累积成圆锥呢?

生4:我认为圆锥累积不成,因为它上下大小不一样。

生5:上下一样的才能累积成,这样的物体是柱体,不能累积成不是柱体的。

师:那这些柱体的体积公式都可以怎么计算?

生6:柱体的体积等于底面积乘高。

(再次出示三棱柱、四棱柱)

师:它们的体积又可以怎么计算?

生7:它们也是柱体,也可以用“底面积×高”。所以只要是柱体,体积都等于“底面积×高”。

教师在黑板上贴出“V=Sh”。

评析:A4纸的累积,引起高的变化,在底面积不变时,体积随着高的变化而变化。由长方体联想到正方体、圆柱,以及这一类的柱体,学生的认识由个及类、由浅入深,把零散的知识点串成知识线,逐步形成知识网。复习应突出核心知识,循序渐进,螺旋式上升。在平面图形教学中我们非常重视公式之间的联系,立体图形的复习也应如此。从“变”中寻找“不变”,使柱体体积的公式得到了统一,学生的认知结构也逐步条理化、系统化。

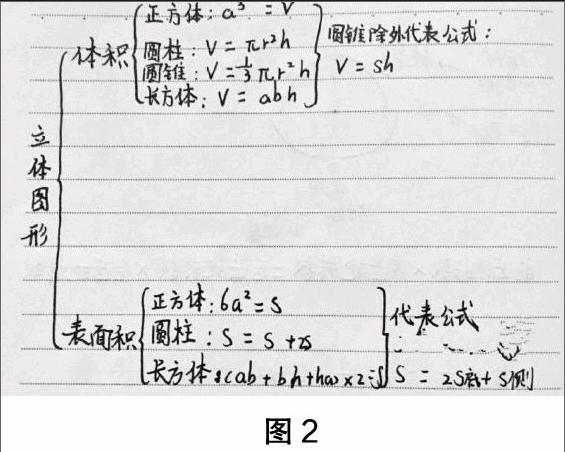

3. 串线结网

师:在刚才的研究过程中,我们发现这些立体图形的侧面积、表面积和体积之间有着密切的联系,结合这些认识,进一步完善大家课前整理的材料,然后大家在小组内先交流一下学习单的第2题,你梳理了什么?你怎樣梳理的?等一下我们再全班交流。

教师巡视,了解学生小组交流的情况,学生作品如图2。

根据学生汇报,老师在黑板上逐步贴出网络图(如图3)。

师:刚才几位同学的梳理非常有创意,从不同的角度表示出这些图形计算的联系,通过这样的梳理,就把一个一个的知识点联结起来,形成知识网。这样,我们再来看它们时,就不仅仅是一棵棵树,而是一片森林。当然,我们在梳理时,开始可能并不那么完美,就如同电脑的Windows操作系统,一直在更新换代,不断完善,最近就遭受“勒索蠕虫”病毒的攻击,需要下载补丁程序。所以我们的复习梳理也需要不断地借鉴、完善,逐步提高我们梳理的水平和能力。

评析:梳理的过程需要学生课前去完成,课内去完善。这样处理既发挥了学生的主体作用,又留有充足的时间让学生去对话交流,达到互相启发、相互促进的目的。教师适时地指导点拨,学生就能借助知识网络图、思维导图等形成清晰的、系统的知识结构。长此以往,学生的梳理能力必然会提升。

三、练习

1. 填一填

你能说说下列情况涉及的数学问题吗?

(1)易拉罐的表皮大小( )

(2)易拉罐装饮料多少( )

(3)易拉罐占空间的大小( )

(4)装箱时用的纸箱表皮的大小( )

(5)箱子能装多少饮料( )

(6)箱子占空间的大小( )

2. 解决问题

(1)妈妈进行旧物改造,想给长方体罐头盒的四周贴上漂亮的彩纸。罐头盒长12 cm,宽8 cm,高10 cm,至少需要多少平方厘米的彩纸?

师:要计算哪几个面?可以怎样计算?你想出几种方法?

(2)如图4,这个直角梯形的面积是多少平方厘米?如果以AB边为轴旋转一周,得到的立体图形的体积是多少立方厘米?

师:旋转得到什么?要求什么?半径和高分别是多少?提醒大家注意什么?

3. 学生交流课前整理的“易错题”

师:错题是最好的学习资源,有时做错一次比对十次起到的作用还大。大家要善于从错误中学习,同桌间互相交流整理复习学习单的第3题。

学生展示错题(如图5),其余学生结合错题思考:这道题目解答时要注意什么?这道题目还可以怎样变化?

师:解决刚才的问题,你有哪些收获?

评析:复习课练习的功能,一是巩固提升,二是查漏补缺。“巩固提升”需要教师抓住这部分内容的核心概念来设计练习,首先让学生正确区别底面积、侧面积、表面积、体积、容积等概念,进一步理解它们的意义;其次进一步巩固侧面积的统一计算方法(如计算长方体罐头盒的侧面积),以及平面图形与其旋转形成的立体图形之间的联系,发展学生的空间观念。“查漏补缺”更应该发挥学生的主动性,让他们去收集错题,实际上收集的过程就是复习巩固的过程。在分享错题中,学生认识错误,追究错因,纠正错误,对于易错题的印象会更加深刻。

■四、总结

师:通过这节课的复习,你对立体图形有了哪些新的认识?你有什么收获?

布鲁纳认为,学习的过程实际上是人们利用已有的认知结构,对新的知识经验进行加工改造并形成新的认知结构的过程。在学习中,新的知识经验不是纳入原有的认知结构(同化),就是引起原有认知结构的改组(顺应),从而产生新的认知结构。这个过程不是被动产生的,而是一种积极主动的过程。

1. 以学生为梳理主体,促进自主建构

以往的复习课上教师主导梳理环节,以一问一答或解题的方式逐一梳理各个知识点,接着通过板书或课件逐步将知识间的联系梳理出来。这样的梳理看似是学生参与,其实是教师包办代替。对学生而言,他们其实没有经历主动建构知识网络的过程,更多的是“被梳理”,知识的网络结构只是教师清楚。

因此,复习课的关键在于发挥学生的主体地位。在复习教学中,教师要注意引导学生在梳理和练习中积极融合知识、方法与情感,实现对知识结构的表征与内化,“学生主体性回归”才能真正实现。尽管学生的梳理结果各不相同,要给足时间让学生对话交流,在思维的碰撞中促进认识的提升。只有促进学生自主建构和自觉运用,学会数学地思维,学生的数学素养才能得以提升,这样的复习课才更具有条理性和深刻性。

2. 以基本概念为联结点,激发生长活力

基本概念是人对客观现实中数量关系和空间形式本质属性的抽象,是学生理解数学的重要基础。基本概念理解得越深刻,越具有生命力。本节课中,基本概念就是表面积、体积,教学中要引导学生再次回顾这两个概念的意义,对这两个概念的认识越清晰,越有利于将新的学习内容与学生已有的知识和经验联系起来,纳入到学生已有的认识框架之中,从而使之获得确定的意义。

3. 以构建联系为目标,完善认知结构

复习课不能上成新课,但又必须上出“新”意。所谓上出“新”意,就是实现复习课的最高目的——“再建构”。对于系统性强的数学学科来说,每一个数学知识或概念自成一个小系统,在新课学习中要给予极大的关注;同样,每个小系统之间又是相互联系,并构成一个大的知识系统,而这恰恰是复习课中需要关注的。由长方体、正方体、圆柱单个立体图形的计算公式,同化所有直柱体表面积和体积的计算方法,认知结构得到了扩展,有效地实现了所谓的“新”和“再建构”。复习课中要进一步关注数学知识网络,也就是从整体上建立知识间的纵横联系和层次结构, 构建起具有生长活力的认知结构和知识体系。

可见,复习课应将建构认知结构放在首要位置,认知结构越稳固,越有利于吸纳新的知识;要重点关注基本思想方法和基本概念的意义,越是基本的思想方法、概念,越具有生长力。正如布鲁纳所说,“一门课程在它的教学过程中,应反复地回到这些基本观念,以这些基本观念为基础,直至学生掌握了与这些观念相适应的完全形式的体系为止”。

- 关于完善发展党员培养考察机制的探索

- 浅谈文艺晚会的主持艺术

- 论军队政工写作如何做出新意

- 泸州市贫困偏远山区村民健康管理思路与对策

- 加快军民融合深度发展之我见

- 浅谈瓮安县委党校在干部教育培训中的党性修养

- 昭觉县多元纠纷解决机制的研究

- 学习先进典型 增强先锋意识 自觉争做合格党员

- 影响新生代农民工培训因素分析

- 女性就业歧视的现状与保护研究

- 浅析发挥政治工作推进军事训练转变的作用

- 浅析信访稳定工作中存在的问题及对策

- 浅谈烟草基层党组织争创全面从严治党的新作为

- 制度建设视阈下的国家治理现代化问题研究

- 建立军队政治工作创新体系

- 20世纪社会主义社会的改革探索历程与启示

- 论辛亥革命对中国共产党创建的历史推动作用分析

- 重组企业党建思想工作的探索与实践

- “游戏直播”著作权问题研究

- 明后期壬辰战争影响考辨

- 农村基层党建工作存在的主要问题及对策

- 军事政治的特性及治理作用研究论述

- 改革开放前的农村土地制度历史变迁探析

- 1949—1952年中国农村建设的历史特征探析

- 建国以来中国产业结构的历史演进探析

- over-readiness

- overreadiness

- overreadinesses

- over-ready

- overready

- overrealism

- overrealisms

- overrealistic

- overrealistically

- overreckon

- overrecord

- overreduce

- overreduced

- overreduces

- over-reducing

- overreducing

- over-reduction

- overreduction

- overreductions

- overrefined

- overrefinements

- overreflection

- overreflections

- overreflective

- overreflectively

- 老鸨子死了粉头——没指望

- 老鸭叉河蟮——拈头儿吃面

- 老鸱

- 老鸹

- 老鸹不落地,兔子不坐窝

- 老鸹别嫌猪黑

- 老鸹宴客——乌合之众

- 老鸹屁股上插孔雀毛——充洋象

- 老鸹片子

- 老鸹窝里出凤凰

- 老鸹站树上——呱呱叫

- 老鸹站树上——献丑

- 老鸹等死狗

- 老鸹翎

- 老鸹翎儿

- 老鸹落到猪身上——光瞅见别人黑,瞅不见自己黑

- 老鸹落在猪背上——一个赛过一个黑

- 老鸹落在猪身上——自己最黑,还嫌别人黑

- 老鸹请客——乌合之众

- 老鸹野雀旺处飞

- 老鸹飞过望下蛋——痴心妄想

- 老鸹食儿

- 老鸹骂猪黑——自家不觉得

- 老鹞鹰

- 老鹤乘轓