摘 要:练习是数學课堂的重要组成部分,合理设计有效的练习是一种技巧,更是一门学问。经过探索与实践,笔者从三方面浅谈有效练习的设计策略:练习素材的来源与选择,练习形式的设计与运用,练习效果的预测与反馈。

关键词:有效练习;设计策略;练习素材;练习形式;练习效果

郑毓信教授说过:“数学基础知识教学‘不应求全,而应求联,数学基本技能教学‘不应求全,而应求变。”数学学习中,练习占据至关重要的地位,它既是促进学生巩固新知识、培养技能、发展思维的重要手段,也是教师了解教学程度,积极反馈掌握情况的重要途径。合理设计有效的练习是一种技巧,更是一门学问不仅能让学生掌握基础知识,提升学生的思维品质和综合素质,还可以帮助学生形成正确的思维方式和优秀的思维习惯。比如利用题组练习,可以培养学生的思辨思维,而答案不唯一或有多种解题方法的练习,可以培养学生的灵活思维。那么如何设计高质有效的练习?下面以“万以内加减法的综合练习”教学为例,浅谈对小学数学有效练习设计的实践与思考。

一、练习素材的来源与选择

设计练习时要从多角度多方面改变练习设计的不同形式,这就要求练习素材的来源要广,内容要丰富,同时由于课堂时间的限制,练习设计要精练。选择练习素材,形成多样化的练习,留给师生更多的对话和思考空间。

1. 挖掘身边事例,形成生活性练习

“教师应充分利用学生已有的生活经验,引导学生把所学的数学知识应用到现实生活中去,以体会数学在现实生活中的应用价值。”数学来源于生活,也必须植根于生活,所以在练习设计时,教师可以考虑将学生生活中相关联的材料改编,形成学生的练习,将课堂中学到的数学知识用来解决生活中的数学问题,让学生充分感受到数学的应用价值,这样的练习具有趣味性,学生更感兴趣。

例如,将巧填竖式稍做改编:

还比如学习了“长度单位的测量”后,抓住时机让学生测量课桌的长和宽,书本的长宽厚度,学习“秒、分、时”后,让学生数60秒可以走几步,跳绳几个,踢毽子几个等。

这样设计的练习不再是纸上的数字,而是活生生的、与学生生活息息相关的题目,学生自然会积极地投入数学学习中。而且学生将学到的知识应用于与他们息息相关又感兴趣的活动中,不仅可以提高他们解决问题的能力,还能让他们真切体会到数学的价值,对数学产生浓厚的兴趣。

2. 精简整合题目,有效改编练习

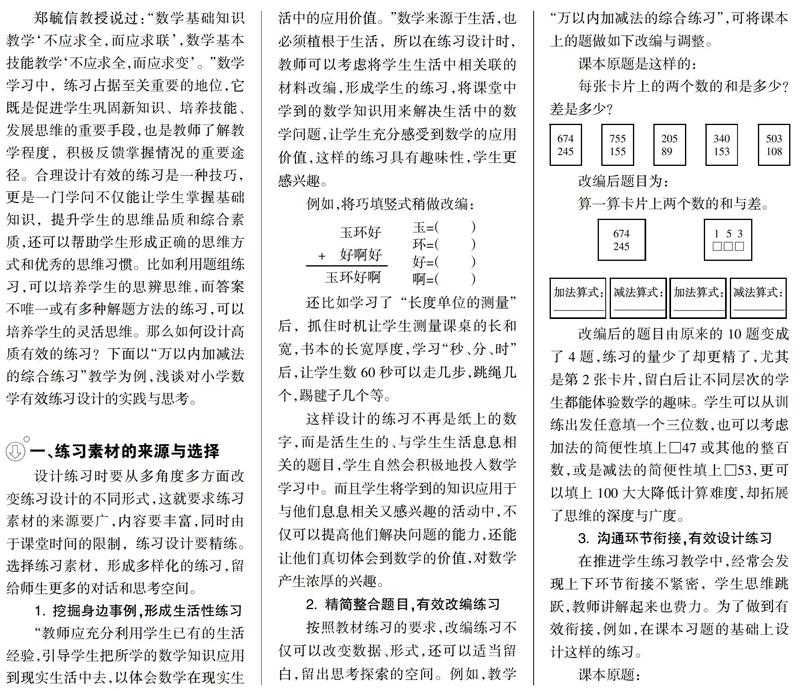

按照教材练习的要求,改编练习不仅可以改变数据、形式,还可以适当留白,留出思考探索的空间。例如,教学“万以内加减法的综合练习”,可将课本上的题做如下改编与调整。

课本原题是这样的:

每张卡片上的两个数的和是多少?差是多少?

改编后题目为:

算一算卡片上两个数的和与差。

改编后的题目由原来的10题变成了4题,练习的量少了却更精了,尤其是第2张卡片,留白后让不同层次的学生都能体验数学的趣味。学生可以从训练出发任意填一个三位数,也可以考虑加法的简便性填上□47或其他的整百数,或是减法的简便性填上□53,更可以填上100大大降低计算难度,却拓展了思维的深度与广度。

3. 沟通环节衔接,有效设计练习

在推进学生练习教学中,经常会发现上下环节衔接不紧密,学生思维跳跃,教师讲解起来也费力。为了做到有效衔接,例如,在课本习题的基础上设计这样的练习。

课本原题:

新设计的练习:

师:(1)(3)两题得数都小于200,如果我把□里填上“3”,思考:它们是得数相同的朋友吗?

引起学生争论。

师:看来我们有必要算一算。

学生展示。

师:和他一样算出来一个是179,一个是169的举手。

师:看来它们不是得数一样的朋友。

师:把这个“3”怎么调整,它们就能成为得数一样的朋友呢?

在学生原有认知的基础上把题目挖深,引发学生思考,把原有简单的计算题升华到思维层次。

4. 抓住四基联系,有效整合练习

《小学数学课程标准》(2014年版)指出:“要处理好教师讲授和学生自主学习的关系,通过有效的措施,启发学生思考,引导学生自主探索,鼓励学生合作交流,使学生真正理解和掌握基本的数学知识与技能、数学思想和方法,得到必要的数学思维训练,获得广泛的数学活动经验。”练习的设计,训练是基础,培养数学思维是核心。有效整合练习,提升学生的思维品质和良好的思维习惯。

例如,算一算卡片上两个数的和与差。

对第2张卡片采取留白的设计策略,而对于第1张卡片,笔者设计了两个问题。

(1)把这两个数的和与差画成两幅线段图(出示线段图演示过程):

仔细观察这幅图,你发现了什么?

(2)是不是所有的两个数的和与差相差了两个减数?现在用第2张卡片上得出的算式来验证一下。

通过数形结合,学生不光有所思,更有所得,还为“和差问题”的教学初步奠定基础,了解“两数的和-差=两个减数”这一关键步骤,以小见大。

二、练习形式的设计与运用

在确定练习形式时对学生的疑难点、易混点进行分析,透过学习起点设计专项练习,确定比较点设计题组,从而理清学习思路,异中寻同,同中辨异。

1. 设计专项练习

一般情况下,教师都是按照“导入—练习—总结”的流程安排练习,其中“练习”包含了基本练习(知识再现)、变式指导练习(知识巩固)、综合发展练习(知识运用)等方面。设计专项练习时,可结合学生的前摄知识,沟通新知与旧知的联系,融汇整合,打通知识渠道。例如,教学“长方体、正方体的认识”后,根据面与线的关系可设计如下练习。

你知道這个长方体的长、宽、高吗?你是怎么知道的?

(2)计算下列物体表面积时,应考虑几个面?

把2个纸箱拼在一起,表面积减少了多少?怎样拼减少的面积最大?怎样拼减少的面积最少?

计算表面积时学生的难点是要考虑几个面,因此设计这些练习时紧紧围绕学生的学情出发,通过辨析让学生感悟体、面、线、点的联系。

2. 设计题组练习

为了将知识联系起来,防止思维定式带来错误,需要设计题组练习。题组练习通过一组相似度极高的练习,让学生找出隐藏的区别,辨析题组的异同,引领学生找到区别和解决问题的关键,从而提升学生的思辨能力和解决问题的思维灵敏度。例如“分数乘除法解决问题练习课”出示题组:

(1)修一条路,第一天修了全长的1/5,第二天修了全长的2/3,还剩下5千米没修,这条路全长多少千米?

(2)修一条路,第一天修了全长的1/5,第二天修了剩下的2/3,还剩下5千米没修,这条路全长多少千米?

教师要引导学生比较:两个2/3所表示的量相同吗?请你用线段图表示两题。使学生真正明白第一个2/3是全长的2/3,而第二个2/3表示剩下部分的2/3,相当于全长的4/5×2/3=8/15。通过这一组题组练习,让学生通过对比充分体会到题目之间的区别,掌握解决问题的关键。

再如“按比例分配解决问题的练习课”中设置这样的题组:

(1)果园里种了桃树、橘树和梨树,三种树的平均数是100棵,桃树、橘树和梨树的棵数比是2∶3∶5,三种树各多少棵?

(2)果园里种了300棵桃树、橘树和梨树,其中桃树占了2/5,橘树和梨树的棵数比是4∶5,三种树各种了多少棵?

这样的题组形式灵活性大,突出了差异性特征,为学生理解题意、找出区别设置了难度,有利于学生理解并掌握知识。

三、练习效果的预测与反馈

学的效果如何?情感体验怎样?学生的短期效果与长期效果分别有哪些?这些问题都是教师设计有效练习的时候必须考虑的。课堂上练习效果的反馈方式最常用的就是有效提问。明代学者陈献章说:“学起于思,思源于疑,疑解于问。”巧设疑,有助于教师推动课堂,提升课堂教学效果,明确学生新知的掌握情况。

例如,在“圆柱圆锥的综合练习”中设计这样的问题:“怎样可以把圆柱分成相等的两半?(动作演示)只要切面经过哪里就能分成相同的两半?什么变了?什么没变?”通过抽丝剥茧式的逐层逼问,学生的知识得以内化,在练习中思维得以提升。

有效练习至关重要,因此,练习设计要接“地气”贴近学生生活;练习设计要精炼高效,减轻学生负担;练习设计要“有趣”,提升学生思维品质,从而提高课堂品质。教师设计的练习应当让学生练得有趣、练得有味、练得有劲、练得有效,真正体会学以致用的乐趣。

- 无公害苹果种植技术及病虫害防治

- 关于林业造林技术与育林方法探讨

- 再论现代森林防火

- 林业生态环境改善与园林绿化发展研究

- 林业技术推广在基层林业站存在的问题与对策

- 探讨如何推进林政执法队伍的建设

- 林业生态保护与天然林保护对策解析

- 森林资源管理与生态林业的发展

- 提高林业资源价值与造林技术研究

- 浅谈森林资源保护与生态环境建设对策

- 农田水利建设中节水灌溉技术的思考

- 浅析农田水利建设的意义及存在的问题和对策

- 关于农村农田水利灌溉工程的管理问题研究

- 小型农田水利工程建设和管理问题分析

- 农田水利工程建设存在的问题及改进措施

- 农村水土保持生态自然修复与生态文明建设研究

- 农田水利工程高效节水灌溉发展研究

- 高标准农田水利工程建设现状与措施

- 荞麦不同播种方式对比试验研究

- 小麦大豆新品种育产推一体化技术推广与应用

- 不同覆膜时期和种植密度对马铃薯生育期和产量的影响

- 玉米苗期管理技术要点

- 淮滨县2019年夏玉米高肥力地块定位 减量施肥试验报告

- 我国农业技术推广中存在的问题及对策

- 基层农业技术推广存在的问题及对策

- bountyless

- bouquet

- bouquetier

- bouquets

- bourbon

- bourbonisms

- bourbonist

- bourbons

- bourgeois

- bourgeoisdom

- bourgeoisie

- bourgeoisification

- bourgeoisifications

- bourgeoisified

- bourgeoisifies

- bourgeoisifying

- bourse

- bout

- boutique

- boutiques

- boutiquey

- bouts

- bovine

- bovinely

- bovines

- 挨蒙

- 挨说

- 挨诸葛

- 挨赖

- 挨身

- 挨身而入

- 挨边

- 挨过烫的孩子怕火

- 挨过烫的猫见冷水也怕

- 挨过蛇咬见鳝跑

- 挨近

- 挨近年腊

- 挨近火使烧焦

- 挨近而接触

- 挨近而接触的样子

- 挨近,略有接触

- 挨通

- 挨金似金,挨玉似玉

- 挨金似金,挨玉似玉。

- 挨金似金,挨玉似玉,挨着木匠会拉锯

- 挨门

- 挨门儿

- 挨门按户

- 挨门挨户

- 挨门挨户乞讨