梁丽香 张翠翠

摘要:传统的旅游服务平台面对数据爆炸的情况,很难提供高质量的网页服务内容,平台智能性需要更深入提高。因此,提出基于大数据的黔东南州民族文化旅游服务平台研究。设计平台通信机制,实现平台内各个模块协同工作,使用网页内容分析技术,根据互联网上采集旅游相关数据,建立旅游大数据感知模型,及时感知旅游数据,结合景区内游客状态,向游客推荐精准的服务内容,实现服务平台的技术研究。实验表明,根据大数据的黔东南州民族文化旅游服务平台的设计能够为游客提供含有更多重要内容的网页服务,平台的智能性得到了提升。

关键词:大数据;民族文化;服务平台;人群密度

中图分类号:F590? ? ? 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2021)06-0037-03

随着大众旅游时代的到来以及互联网技术的广泛应用,使得旅游服务平台得到了更好的建设[1]。在黔东南州地区少数民族比较多,其民族文化旅游的开发比较落后,对于该地区文化旅游的保护与传承是非常重要的。随着经济的发展,民族文化逐渐丧失了在当今社会的优势,如果不再对黔东南州地区旅游业的民族文化与当今网络技术相结合,民族文化便会逐渐没落直至消失,为了保证民族文化与社会的同步发展,需要研究黔东南州民族旅游文化,从旅游服务的角度提升黔东南州整体形象,推动黔东南州人文环境的改善和进步[2]。

通过对国内外旅游的研究发现,传统的旅游服务平台存在一些问题,因此,设计基于大数据的黔东南州民族文化旅游服务平台,结合大数据分析技术,提高旅游服务平台服务质量,为黔东南州民族文化旅游的发展提供有力的支撑。

1 基于大数据的黔东南州民族文化旅游服务平台设计

1.1 搭建平台通信机制

通信机制的搭建主要是为了解决平台中各个模块以何种方式实现通信的问题,同时还要保证平台可以运行在不同的网络中,保证设计的黔东南州民族文化旅游服务平台能够运行在不同的网络环境中,发挥出自身的实际功能。通信质量的好坏将直接影响平台的可扩展性[8]。

设计黔东南州民族文化旅游服务平台中的通信机制,需要以平台内的通信框架为基础。在该平台的通信框架中,使用多种通信语言,主要是根据不同的通信消息类型来确定通信时使用的语言,不同通信语言对应不同的类型。在此框架中,用来表达可以确定事实范围的语言工具则是内容语言,主要来表达通信双方能共同理解的信念、期望和意图[3-4]。

在旅游服务平台设计中,通信主要分为三个层次,分别是会话层、通信语言层和传输层。其中会话层主要负责管理整个平台内通信会话的过程,其作用是保证平台内各个模块之间可以进行具有一定结构和功能的信息交换,让通信双方能够在交互协议与交互策略的指导下,通过一系列对话实现各个模块之间的协调与协作[5]。

通信语言层是通信中的逻辑层,主要负责传输通信内容,其位置在传输层之上,可以就某个特定问题提出请求、查询和回应等操作。

通信中的传输层在平台各个模块通信中占有十分重要的地位,该层主要利用底层协议和通信机制实现平台内部信息的传输,保证平台内各个模块之间的各种交互行为的最终实现。

在这种通信机制下,根据消息传递方式的不同选择不同的消息传递方式,建立通信双方的物理连接方式,将通信信息封装直接传输给目标用户。

1.2 建立旅游大数据感知模型

将互联网作为感知目标,通过群体智能感知建立旅游大数据感知模型,通过互联网挖掘出大量旅游相关的即时信息,如景区门票、住宿地点、天气气象等信息,将这些信息进行汇聚分析,总结出可供服务使用的旅游信息。

建立旅游大数据感知模型,需要以互联网大数据为目标,使用多Agent技术,模型的建立包括数据整合、数据感知、数据存储、数据分解、数据采集、中心控制和数据展示模块。其中数据采集负责模型的输入,结合网络中关于旅游的数据运用网络机器人进行收集,之后经过处理过滤后将有效数据同步到数据分解模块中;数据分解模块将采集到的数据经过提取、过滤、分解等操作,将旅游数据分解成多个部分,提交给感知模块;平台内的感知模块在感知到旅游信息后,经过加权计算和归一化处理等,筛选出统一格式的具有服务价值的旅游数据,之后将这些有服务价值的数据信息通过数据整合模块整合成独立的数据存储在模块中,经过管理化存储,提供给数据展示模块,将数据展示在用户面前。

中心控制模块负责将感知模型中的各个模块连接在一起,限制每个模块的信息互换,在获取旅游数据时设置已处理的链接方式,使整个平台有效地进行旅游大数据的处理和信息的快速通信。

上述中数据采集主要通过网页分析算法实现,不是运用简单的网页文本和主体是否相关进行判断的,这种判断方式缺少一定的可靠性,在黔東南州民族文化旅游服务平台设计中,其数据采集主要根据互联网当前网页的主题相关度与网络链接的位置所确定的,值越接近,说明采集的数据与旅游相关度越高,证明采集的数据就是平台目标数据。

1.3 感知游客状态

在得到互联网上的旅游大数据后,还需要实时感知游客的状态,便于向其提供具有针对性的旅游服务。

为了实现黔东南州民族文化旅游景区内游客状态的全面感知,针对监控视频内的游客人群,计算游客人群密度。将游客人群密度的计算分为两种情况,分别是低密度情况和高密度情况。在低密度人群密度情况下,选取图像样本,将图像中影响人群密度估计的背景去除,提取图像前景,采用边缘检测的方式检测前景图像,经过形态学和二值化处理后,提取出图像特征,划分出人群图像区域,标定区域内的人群,提取出人群密度与像素面积之间的关系,最后根据图像面积计算出人群密度结果。

对于高密度人群密度的情况,前期处理与低密度人群情况相同,在得到处理的图像样本后,计算图像前景像素的灰度共生矩阵,得到图像中人群密度的纹理特征,根据人群密度与纹理特征值的对应关系,计算出高密度情况下的人群密度。

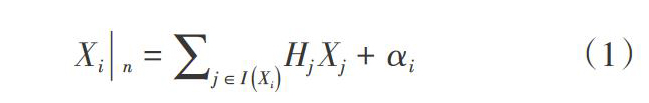

根据上述计算的人群密度,预测出景区内监控盲区的人群状态信息。使用贝叶斯网络预测模型,假设人群密度一定,处于理想状态,采用高斯噪声来提高游客状态感知的精度。公式如下:

公式中[j]表示游客,[IXi]表示监控盲区,[Xj]表示监控盲区[n]内游客的状态,[Hj]表示第[j]个节点的权值,主要是根据待感知的路段夹角大小和该路口的人群密度来确定的。[αi]表示高斯噪声变量,目标路段越长高斯噪声越大。经过以上过程,将黔东南州民族文化旅游景区内的游客状态从未知转变为已知,根据游客状态的不同,提供旅游服务。

1.4 平台服务层的实现

对于黔东南州民族文化旅游服务平台,提供游客的需求的服务是其核心目的,由于互联网的特性,旅游大数据是处于实时更新的状态,旅游服务平台必须保证同步更新,才能更好地为游客提供服务。因此,根据当前网页的状态和历史记录对旅游大数据网页更新的时间频率进行预测,根据网页的类型将新采集的网页更新时间作为初始时间,将此时的网页状态标记为状态1;当此次访问该网页之前一直不更新,则将网页状态设置为状态2,此时,按照固定频率对网页进行更新预测,直到网页持续变化了固定的次数,将这种状态下的网页的更新时间作为新的更新时间。至此,网页的更新时间规律为已知情况,实现了平台内部的数据实时采集和更新。

针对平台旅游服务的实际需求,设置数据采集相关的标准,主要是培训旅游相关服务的工作人员,针对规划方案及平台软件设计进行规划。在保证人员安排合理的情况下,通过对多项旅游数据的整体将旅游数据分类存储,确保旅游数据的安全,在平台上实现旅游数据的统一管理。

在平台服务层中主要实现的功能包括智能旅游服务管制,营销统计,建立良好的信誉,间隔监测等进行分析,有效提升文化旅游的服务水平。

通过定位技术获得景区内游客人次及位置,再使用用户的支付数据获得游客的平均消费额度,从而为提供旅游服务打下基础。

平台旅游服务提供从多个方面实现,对于景区内客流走势进行分析,收集近年来管理景区游客信息数据和游客偏好数据等多个数据源数据,实时向游客推荐符合游客爱好的旅游信息。同时,整合当前和近期当地的极端天气、地质灾害情况等多个数据,对可能存在的安全隐患进行提前预警,根据预警的等級提出不同的处置建议,按照不同情况可将景区内划分出限流、分流地段,从而降低景区内事故的发生率,保证游客的安全。

对于景区内旅游相关的企业,根据服务满意度及处罚数据多方面统计,然后进行整体评价,将这些加入服务评价体系中,综合与旅游相关的所有项目与内容,实现全方面、高水平的旅游服务。至此,基于大数据的黔东南州民族文化旅游服务平台设计完成。

2 黔东南州民族文化旅游服务平台实验研究

结合服务平台的网络收集覆盖率来验证提出的黔东南州民族文化旅游服务平台的实用效果。

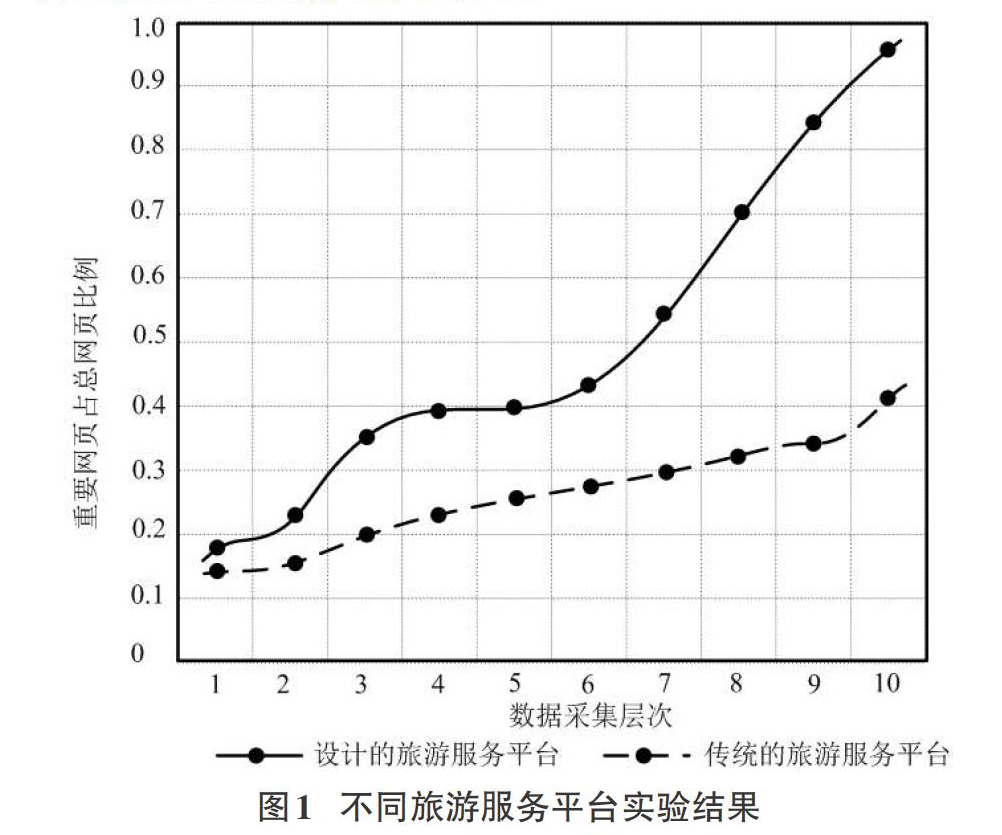

根据当前的旅游网站当作收集目标,通过人工筛选的方式选择16个网站用于实验研究,将采集到的数据与旅游相关的页面保存起来,分别使用设计的旅游服务平台和传统的基于Web的旅游服务平台对已经保存的旅游相关页面进行采集,判断不同的旅游服务平台能否为游客提供质量更好、水平更高的网页服务。实验结果如图1所示。

由图1可以看出,在相同的数据采集层次时,设计的旅游服务平台对重要网页的采集效率提高了近10%,并且在采集层次比较小的时候也能采集到重要网页。同时对旅游网页进行实验发现,设计的黔东南州民族文化旅游服务平台在能够提取与旅游主题息息相关的重要数据,在总网页中占有很大的比例。综上所述,基于大数据的黔东南州民族文化旅游服务平台的设计能够与旅游密切相关的重要内容展示在用户面前,提供更精准的服务。

3 结束语

发展民族文化旅游业是当今社会的重要课题,旅游业的发展促进了民族文化的有效保护和传承。因此,本文围绕着黔东南州民族文化旅游服务情况,设计了旅游服务平台,利用大数据分析的优势,向游客提供质量更高的服务,实现旅游业整体服务水平的提升,为黔东南州民族文化旅游业的发展提供更多的帮助和支持,实现民族文化保护与旅游开发双赢的目标。但是研究过程中忽略了平台界面的美化与调色,缺少直观的视觉体验,在后续研究中可从这方面展开深入研究。

参考文献:

[1] 谢慧敏.大数据融入文化旅游品牌的理论图式:以江西为例[J].企业经济,2018,37(11):92-99.

[2] 胡静,王蓉,李亚娟,等.基于网络信息的民族地区旅游资源吸引力评价——以贵州省黔东南州为例[J].经济地理,2018,38(04):200-207.

[3] 杨更生,王东,孙彬.“一带一路”下旅游文化产业的大数据体系架构与实施途径研究[J].干旱区地理,2019,42(01):187-194.

[4] 邓晓磊,罗岱,李亚旭.智慧旅游背景下的乡村旅游生态服务系统设计[J].包装工程,2018,39(04):199-202.

[5] 吴英慧.大数据导向下的民族地区绿色发展研究[J].生态经济,2019,35(04):71-76.

【通联编辑:张薇】

- ??????????????????????????????????

- 精准发力

- 阴道炎怎么根治

- 冬季如何防治肛肠病

- 小儿高热惊厥怎样家庭急救

- 家有急性左心衰患者你该怎么办

- 三七的药理作用知多少

- 胃肠道息肉要不要处理

- 专家告诉你进行脑血管造影检查都要注意些啥?

- 口腔科门诊院内感染管理与防控措施知多少

- 带你了解胃癌的治疗方式

- 如何预防糖尿病

- 脑血管病的不可逆因素

- 人性化护理在手术室护理中的应用

- 你应该知道的骨折术后护理措施

- 桡骨远端骨折的治疗

- 超声对甲状腺癌误诊原因的分析解读

- 复杂性肛瘘手术技巧

- 腹泻患者饮食注意事项

- 手术室,如何对病人进行整体护理

- 气胸的分类及诱发原因

- 卵巢癌的早期症状卵巢癌应该这样治疗

- 麻醉不仅仅是“打一针,睡一觉”这么简单

- 什么是冠心病?

- 老年糖尿患者为何慎用长效降糖药

- abstract noun

- abstract nouns

- abstractors

- abstracts

- absurd

- absurder

- absurdest

- absurdity

- absurdly

- absurdness

- absurdnesses

- absurds

- a bummer

- a bunch

- abundance

- abundances

- abundancy

- abundant

- abundantly

- a bundle

- abusable

- abuse

- abused

- abuseful

- abusefully

- 营斋

- 营旗

- 营构

- 营林

- 营柴

- 营栅

- 营校

- 营次

- 营欲

- 营殖

- 营求

- 营求俸禄

- 营求,寻取

- 营治

- 营注

- 营济

- 营灌

- 营火

- 营火晚会

- 营理

- 营生

- 营用

- 营田

- 营畴

- 营疗