林和龙

《数学课程标准》指出:数学是人们对客观世界定性把握和定量测画、逐渐抽象概括、形成方法和理论,并进行广泛应用的过程.而义务教育阶段的数学课程,其基本出发点是促进学生全面、持续、和谐地发展.这就要求我们的数学教学,不仅要考虑数学自身的特点,更应遵循学生学习数学的心理特点和认知规律,让学生从已有的生活经验出发,把数学内容通过再创造后转化为自己的思维结果,使学生在获得对数学理解的同时,思维能力、情感态度与价值观等多方面得到进步和发展.这一过程,要使学生快速、有效完成学习任务,教师在教学中应创造机会给学生,努力做到“四有”,实现数学教学的有效性.

一、让学生有想法可表达

陶行知先生说:“处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人.”教师创造性地处理教材,选择正确教法,寻找并点亮学生思维闪光点显得尤其重要.教学中应注意挖掘教材内容中的创造性因素,鼓励学生勇于创新,不墨守成规.

发散思维是创造性思维的基础,训练学生的发散思维是提高思维灵活性和敏捷性的重要手段.教师如果能创设适当的思维情境,让学生充分表达自己的想法,就能促使学生认真思考,甚至不依常规,从不同角度去探究结论,这样可以培养学生的创新思维,使学生的思路开阔、流畅.如在教学人教版四年级数学上册“角的度量”之后,有这么一道题:“当分针在时钟上转了三圈后,时针会转动多少度?”然后,我安排学生四人一小组展开讨论,通过想一想、画一画、说一说,学生有了许多种答案.最后,让各小组汇报讨论结果.我这样引导学生进入问题情境:先让学生观察屏幕上时钟走动的画面,让学生仔细观察,有的提出:“分针走了3圈是3小时,时针把它看成从12点到3点,不就是90°吗?”还有的说:“分针走1圈是1小时,1小时时针走了30°,3小时就是90°.”这时又有学生说:“我直接拨动手表的旋钮,让分针在钟面上转3圈,就可以看出时针转了90°.”这些想法教师及时一一加以肯定.通过这种训练,激发了学生的创造性思维.

二、让学生有问题可质疑

任何发明创造都是从“发现问题”开始的.疑难和矛盾是一种没有明确方法和途径可遵循的问题情境,而教学中的质疑、解疑,是一个开放性、多向性的信息交流活动.让学生自己发现并解决问题,是确保学生摆脱被动角色,发挥学习主动性、积极性和创造性的一条措施.

教学“长方形的面积”时,我先让学生们数出已准备好的几个长方形的面积,并用表格形式板书出它们的面积、长和宽的数据,再引导学生观察几组数据后,提出:“根据你们数方格计算面积的方法,你发现了什么问题?”学生通过观察比对,有了许多疑惑:“为什么这些长方形的面积都是长乘宽?”“是不是所有的长方形面积一定是长乘宽?”“长方形的面积是不是只与长和宽有关系?”……学生通过计算、验证、小组讨论、全班总结,最终推导出长方形的面积计算公式.教学中让学生自主探究知识,自己寻求结论,创造性地解决了问题.

三、让学生有内容可操作

《数学课程标准》指出:学生的数学学习内容应当是现实的、有意义的、富有挑战性的,这些内容要有利于学生主动地进行观察、实验、猜测、验证、推理与交流等数学活动.因此,在实际教学中,教师应根据小学生以形象思维占主导地位的认知特点和数学高度抽象性的特点,有意识地设置学生动手操作的情境.但此时的操作,并不是让学生按照教材内容生搬硬套地用学具演一遍,而是有目的地让学生根据自己的想法去进行,使操作过程真正成为自己尝试、探索、修正的过程,让他们在自主获得知识结果的同时,学会学习,学会创造.

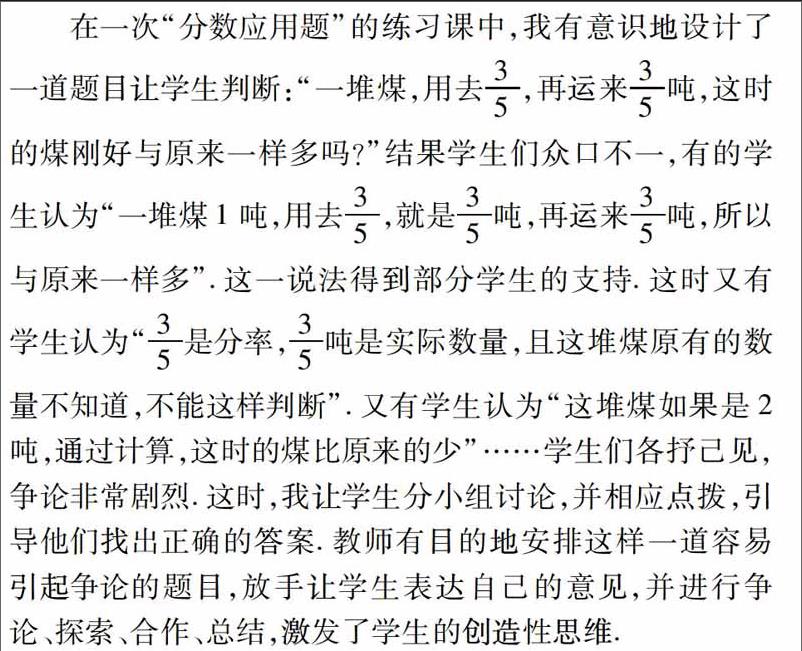

四、让学生有意见可争论

学生在课堂中敢于对同学的意见、教师的意见甚至书中的意见提出异议,无论正确与否都是主动精神的体现,应得到鼓励.一个人的思维具有批判性,就说明他的思维具有深刻性、創造性.所以,教学中教师要创建以学生为中心的主动学习局面,让学生积极发表独特看法,探求解决问题的不同途径,进行创造性学习.从而达到启中激愤,辩中求知.

总之,在数学教学中,只要能以《数学课程标准》揭示的数学思想为指导,科学、创造性地处理教材,落实学生的主体地位,尊重数学自身的特点,采取有效教学手段,让数学课堂做到“四有”,就能培养出学生的创新能力,实现我们的数学课堂上的有效教学.

- 浅说人尽其才

- 台儿庄战役中57把大刀定乾坤

- 新时期扩大党史宣传影响的几点思考

- 陈毅元帅在广州二三事

- “黄埔军校三杰”的不同人生

- 打响抗美援朝“第一枪”的温玉成

- 老区的回音

- 邓发脱险记

- 妙计俘敌船

- 年轻干部成长必备的内在因素

- 从马克思的虚拟资本理论透视美国金融海啸的原因及对我国金融监管的启示

- 感动南粤的“大医”王玲

- 深圳红色史迹寻踪

- 何香凝:智救廖仲恺 五骂蒋介石

- 谢非牢记小平嘱托奋起“追龙”

- 改革开放初执掌广东省委统战部

- 邓小平认错

- 南昌起义军三河坝战役战将孙一中

- 叶剑英在新丰

- 春风化雨沐化州

- 由王传东受审想起了毛主席选秘书

- 感慨“温总理出席中日韩领导人会议未在酒店租房”

- 从总书记上网看互联网政治

- 正确处置群众上访及群体性事件努力构建和谐社会

- 杜道时:鲜为人知的台湾驾机起义第一人

- natural gases

- natural gasses

- natural-historian

- natural historians

- natural histories

- natural history

- naturalise

- naturalised

- naturalises

- naturalising

- naturalist

- naturalists

- naturalization

- naturalizations

- naturalize

- naturalized

- naturalizer

- naturalizers

- naturalizes

- naturalizing

- natural light

- naturally

- naturalness

- naturalness'

- naturalnesses

- 推荐能人

- 推荐补缺官员

- 推荐贤人

- 推荐贤人和有才学之士

- 推荐赞美词

- 推荐选拔

- 推荐选拔人才

- 推荐选送

- 推虾子

- 推行

- 推行君主专制并自封为帝

- 推行政令的严厉迅猛

- 推衍

- 推衍扩大

- 推衣

- 推衣解食

- 推补

- 推袁

- 推襟

- 推襟送抱

- 推覆

- 推见

- 推解

- 推言

- 推计