摘要:以“宝庆竹刻”为代表的湘西南非物质文化遗产在“一带一路”视域下,具有巨大的发展潜力。非物质文化遗产要想在新的历史条件下得到传承和发展,必须解决两个问题,一是思想上解决精神传递的问题,二是物质形态上解决转换的问题。而物质形态转换可采用产品设计达成。但在转换过程中必须达到:1.产品要和非物质文化遗产的精神相契合:2.产品的功能性要融入时代性:3.产品要能够在传承和创新中取得折中。

关键词:一带一路;湘西南;非遗;产品

中图分类号:G127 文献标识码:A 文章编号:CN61-1487-(2020)06-0067-03

习近平总书记提出了建设“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路经济带”的卓越倡导。此后,“一带一路”受到了国际社会的广泛认同和高度关注,在国内,经济、政治、文化等各个领域以“一带一路”战略为发展机遇持续推进自身发展。在文化领域,如何以“一带一路”战略为切人点,发挥文化在“一带一路”建设中的动源和引擎作用,让中国文化以古丝绸之路为传输纽带回归世界文化主流,成为文化领域重要的课题。民族文化在国际文化交流、商业交流中扮演着重要角色,而地方非遗文化成为地方走向世界的形象资源,越来越受到关注。目前,基于湘西南非遗文化的产品设计文献研究较少,大多基于笼统的湘西文化进行阐述,鉴于此,本文以“一带一路”战略为切入点,以湘西南非遗文化“产品化”为研究方向,以文化样态到文创产品转向为落脚点,探索文化转向产品的多元路径。

湘西南地区具有完整的文化生态,它不仅精准地传达出了地方文化形态和内涵,同时也体现了中华文明持续多元的内在属性。湘西南地处我国长江文明中部地区,是荆楚文化的发源地之一,也是长江上游文化和长江下游的连接处,更重要的是该地区是中原文化和“域外文化”的重要碰撞处。因此,湘西南文化在整个中华文明和中华文化的体系内,都具有极其重要的位置。

以非物質文化为例,湘西南的文化形态相对稳定,非物质文化遗产是湘西南文化的外在表现。其不仅反映出了湘西南文化的外在形态,更重要的是传达出了湘西南文化的内在属性。由此,以非物质文化遗产为突破口,对非物质文化遗产进行创造性传承和创新型利用,将是对湘西南文化的传承和延续。进而推论,对湘西南非物质文化遗产进行创新设计,能够为“一带一路”战略输送文化养料,也能够为湘西南文化的战略地位提供战略支援。

文化产品是文化产业的重要组成部分,作为现阶段我国产业结构转型战略中新型的朝阳产业,其发展不仅受到国家高度关注,同时还肩负文化传承和文化传输的时代使命。文化产品设计作为新兴领域,在我国的发展还不充分,如何以“一带一路”国家发展战略为契机,将非物质文化遗产文化产品设计融人“一带一路”建设之中,充分发挥文创产品属性的亲和力和渗透力,是文化产业发展的时代机遇。

一、非物质文化遗产的时代定位

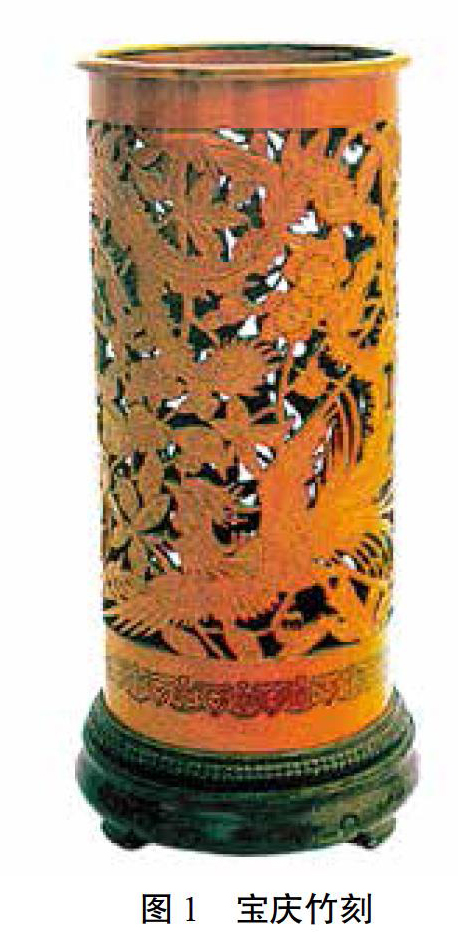

非物质文化遗产是一个地区或者群体在长期的生产生活过程中所积累的文化形态。这种文化形态的本质是群体的精神性而非物质性。而物质载体是不可或缺的,它是承载这种群体精神的平台和外在框架。如果缺乏物质载体,非物质文化遗产也就变得虚无缥缈。准确来讲,湘西南应该是作为一个文化范围的概念而非地理范围的概念。也就是说,湘西南所体现的是以湘西南文化为核心的文化范围。在历史发展过程中,湘西南的文化形态保存较为完好。这主要得益于它的自然地理环境和政治人文环境。其得天独厚的自然条件,让世代生活于此的人们乐于接触自然,乐于和自然对话。他们特有的自然观念让人与自然相处的格外和谐。也正是如此,这里的人们世世代代以一种不卑不亢的态度和自然进行对话。在湘西南的非物质文化遗产中,我们可以发现很多有意思的内容。以宝庆竹刻为例,这里的竹刻主要有三种技法形式:竹青雕刻、竹蔸雕刻和竹簧雕刻。竹青雕刻历史悠久,竹蔸雕刻擅于营造古朴厚重之风,艺术成分较多,而竹簧雕刻工艺复杂,艺术价值较高,是宝庆竹刻的核心技法,也是宝庆竹刻最为引人注目的内容。尽管三种技法都让人肃然起敬,但是透过技法看内涵不难发现,宝庆竹刻的核心之处在于这些匠人对于自然的热爱和敬畏。尤其是技法后面所呈现的材质美和质地美。如果抛弃材质本身的价值去进行技法提炼,从文化层面上来讲是无任何价值的。这也就是宝庆竹刻能够在历史的岁月中不被淹没的原因所在。(如图1)

湘西南有很多类似宝庆竹刻的非物质文化遗产,他们所体现的是湘西南的文化属性。随着时代的发展,传统的生产方式和生活方式被现代化所取代。人们被这个突然而至的转型期搞晕了方向。人们在传统和现代的巨大差距中徘徊甚至疑惑。这种徘徊是必然的,也是值得原谅的。如果从设计史的角度来看,很容易找到类似的案例。在19世纪末期,完成工业革命的英国率先展开了设计的竞赛。以1851年第一次工业博览会为契机,英国向全世界展示自己的工业革命成果。但是,经过这个工业博览会后,出现了多种声音。其中就以拉斯金和莫里斯的声音最引人注目。他们的观点之所以引人注目,是因为当时的机械化生产让很多仍然沉迷传统的人迷失了方向。他们无法寻找转型时期的出路。因此,他们被迫回到传统去找寻答案。工艺美术运动由此展开。在此,我们不讨论工艺美术运动的影响及意义。我们只是以它为例进行说明,在巨大的转型期间,人们对于传统或者现代的看法是复杂的,也是多变的,甚至是偏颇的。

因此,如何定位非物质文化遗产在我们这个时代的角色就显得尤为重要。如果没有解决定位问题,我们所做的跟非物质文化遗产相关的工作都将是徒劳。事实上,非物质文化遗产在当今的时代必须要进行重新定位。这个问题看似简单,事实上很复杂,它需要来自各方的力量进行整合,从而形成合力。非物质文化遗产的核心是文化性,而这种文化性所体现的是一个群体的精神。这种精神是形而上的,但是需要有具体的形态进行展示。但是,在传统社会,这种有形的载体是和人们的生产及生活密切相关的,是互为表里的,也是自然而然的。这种载体就像空气一样融入到每个人的血液里。但是现代社会,这种有形的载体却发生了变化。有些载体甚至慢慢消失了。因为人类现代化进程让传统社会的很多物质形态或者物质载体变得“无用”,在更为功利和快节奏的今天,人们自然而然会慢慢抛弃掉传统的一些看似“无用”或者慢节奏的器物或者形态。今天的宝庆竹刻之所以会成为非物质文化遗产,症结就出自于此。但是,面对这种矛盾,今天的我们应该如何应对呢?强势反弹还是顺势而为?显然,后者更为有效。

仍然以宝庆竹刻为例,传统的竹刻器物不仅具有功能性,也具备审美性。也就是说,竹刻产品即能够满足实用功能同时能够满足精神需求。且这种实用功能在当时的社会背景下是必不可少的。比如在传统的湘西南社会环境下,竹刻产品很大程度上是作为一种包装或者容器产生的。很多竹刻产品都具备容器的功能。如笔筒、茶叶容器以及其他的容器等。当然,其表面的纹饰在长期的文化演变中不断地丰富变化,形成了整套精神体系。

在今天,非物质文化遗产更多地成为了精神的象征。其功能性在很大程度上已经被忽略了。因此,非物质文化遗产在新的设计背景下,理应从精神角度进行分析,从而不断延伸。

二、非物质文化遗产的产品化转换

非物质文化遗产在新的时代背景下,面对两个重要问题。第一:如何进行传承并创新。第二:非物质文化遗产的物质形态转换。关于第一个问题,抽丝剥茧来看待,即是如何理解非物质文化遗产在今天的定位,只要理解非物质文化遗产是一种精神的传递就能够很好地解决第一个问题。关于第二个问题,非物质文化的物质形态转换最为有利的方式和通道即是采用产品设计这一手段。产品设计即是非物质文化遗产在今天的产品化转换。而这种转换是与时俱进的,但同时有是和传统相联系的。只要在思维上理解了上述两个问题,就能够对非物质文化遗产采取现代化的手段进行保护和传承了。

以湘西南的非物质文化为例,湘西南的非物质文化遗产类别很多。有美术类的、有手工艺类的、有音乐类的等等,这些类别在今天的社会中已经不能很好地和社会的生产和生活产生紧密的联系。但是,他们却能够最大限度的激发一个群体对于古老历史的记忆与想象。而一个群体最为骄傲的地方不是未来,而是过往。这种过往最能够激发群体的潜力。因此,湘西南的非物质文化遗产在产品转化过程中,应该充分挖掘群体对于历史、文化的自信心和自豪感。只要能够做到这一点,从非物质文化遗产到现代产品的转换也就成功了。但是在产品转化过程中,应该注意一下几个方面:

(一)产品要和非物质文化遗产的精神相契合

基于非物质文化遗产转化而来的产品,不论从形态还是思想内涵上,都应该是契合的,这样才能够叫做传承和创新。如果只求形态相似而忽略掉非物质文化遗产背后所承载的精神内涵,这样的产品注定是没有生命力的,也将很难持续下去。因此,我们必须要厘清非遗文化的资源脉络,深挖其内涵特质,将非遗文化精神有机的结合于设计出来的产品之上。目前来看,在利用非物质文化遗产等文化资源方面,本土设计师已经做过很多较为有益的尝试,但大多还停留在对非遗文化资源的形象截取和简单浅层次的利用,致使最终设计流于表面,不能设计出彰显地域非遗文化特色的产品,也不能起到对当地传统非遗文化进行宣传推广的作用。湘西南地区非遗文化资源丰富,本土设计师们应该充分挖掘这些非物质文化遗产资源背后的深层次逻辑及特征,将其运用到所设计的产品中去。

(二)产品的功能性要融入时代性

通过非遗转化而来的产品应该和时代相融合,如果缺乏融合,产品将会面临成为新时代的“非物质文化遗产”的风险。产品应该是经得起商业竞争的,也应该是经得起市场推敲的。如果经不起商业和市场的磨砺,则是一件失败的商品。基于非遗文化的产品,其本质是产品,应符合产品的所有特质,若因为凸显文化属性而丢失了本来该有的功能属性、时代属性等,于产品本身,亦或以产品设计而言都有本末倒置之嫌,所以,此处所说的非遗文化向产品化转化更确切地说应该是在产品设计的过程中加入非遗文化内涵来体现产品的更高附加值。

(三)产品要能够在传承和创新中取得折中

由非遗转化而来的产品应该具备两种使命。第一是对非物质文化遗产的继承,第二是对非物质文化遗产的创新。从产品本身的角度来看,传承和创新是生命所在。但是如何做到平衡是关键。这也是考量设计师水平的标尺之一。因此,设计师在进行设计时,要充分考虑产品所承载的责任。

三、湘西南非遗文创产品的示范效应

湘西南非遗文创产品设计的探索是具有理论价值和现实意义的。无论从非遗的角度、产品设计的角度还是文化产业发展的角度来看,都是非常有价值的。因此,湘西南非遗文创产品创新设计应该具备顶层设计、设计探索、市场干预、示范效应等。只有这样,才能让整个文创产品以合理的方式融入到整个社会中来。如果缺乏其中任何一环,整个产品的转换就会显得没有价值。

以宝庆竹刻为例,宝庆竹刻所体现的不仅仅是竹刻的技艺,更重要的是。这类技艺背后所体现的是湘西南地区民众在长期的生产生活中所积累的对于自然的某种观念。或者是湘西南民众对自然、对环境、对人与人之间的关系、对人与自然之间的关系的某种思考或者追问。这种观念或者思考追问就是新的产品最应该展现的东西。只有这样的产品才能够打动消费者,让消费者明白他们的消费行为背后的意义所在。

因此,设计师应该从某一个具体的非物质文化遗产人手,经过反复的打磨,转化为真正感动消费者的作品。让该作品成为代表,进而产生示范作用。从而以點带面、由面成块,逐渐形成一种氛围,即:非遗和文创互动共生,和谐共融。

作者简介:康胜(1988-),男,汉族,湖南邵阳人,邵阳学院艺术设计学院讲师,研究方向为产品设计及设计理论研究。

(责任编辑:御夫)

- 重大误解、显失公平还是情势变更

- 情与法的冲突与调适

- 民商法连带责任中存在的问题及对策思考

- 论网络隐私权的刑法保护

- 自媒体时代公民隐私权的法律保障

- 网络个人信息保护探讨

- 网络交易安全与民商法保护的相关性窥探

- 微媒体时代电子商务发展与民商法创新研究

- 浅析部门军事法依据

- 试论婚姻法视角下彝族习惯法和国家法的价值协调

- 《极地规则》相关问题研究

- 音乐作品的著作权保护

- 我国非全日制用工立法完善对策研究

- 我国聚众斗殴罪的若干问题探讨

- 抢劫罪与敲诈勒索罪区分标准探究

- 限制被执行人消费措施的民法分析及制度完善

- 基层检察机关落实认罪认罚从宽制度的思考

- 捕诉合一视域下的认罪认罚从宽制度适用

- 刑事申诉公开听证制度的几点思考

- 我国取保候审制度分析与研究

- 法律援助值班律师制度的域外考察及启示

- 河南省高职院校法制教育的可行性及时效性研究

- 高职大学生情绪管理方法研究

- 民族地方师范院校法学专业发展的路径分析

- 基于OBE理念的国际经济与贸易专业人才培养方案制定

- trapezes

- trapezial

- trapezing

- trapezium

- trapeziums

- trapezoid

- trapezoidal

- trapezoids

- traplike

- trap-like

- trapped

- trappers

- trapping

- trappings

- traps

- trap²

- trap¹

- trash

- trashcan

- trash can

- trash cans

- trashed

- trashes

- trashier

- trashiest

- 铜材

- 铜松

- 铜板

- 铜板做眼睛——认钱不认人

- 铜板做眼镜——满眼是钱

- 铜板做眼镜——认钱不认人

- 铜柯

- 铜柱

- 铜柱使

- 铜梗

- 铜楼

- 铜模

- 铜毒

- 铜河

- 铜浑

- 铜焊

- 铜照

- 铜版

- 铜版画

- 铜版纸

- 铜牌

- 铜狄

- 铜环

- 铜琶铁板

- 铜甑