[澳大利亚]+伊恩?麦克莱恩+译者刘宝

〔摘要〕帝国主义时代虽然已经终结,但其现代主义的文化却再一次引发了人们的兴趣。后殖民阶段新的力量布局让人们思考现代主义非西方历史的可能性及意义所在。随着新的“当代”概念的应运而生,后殖民批评为新的“当代”认识论构建了基础,“多元现代性”的宏伟蓝图被描画出来,现代主义被称为“没有国界的艺术”。恩维泽用黑格尔式的逻辑证明非洲当代艺术不是后现代主义对现代主义的拒绝,而是现代性“目的论延展”的结果。现代性不能被否定,只能被完成。

〔关键词〕现代性;现代主义;原始主义;边界诗学

〔中图分类号〕G0〔文献标识码〕A〔文章编号〕1008-2689(2017)06-0052-09

世界文明的迷失到今天已不再是个新鲜的话题。早在1962年,利科(Ricoeur)就曾指出,任何一种文化,如果想在这个世界生存,就必须植根于其固有的传统土壤之中,否则,它将完全走向“迷失”。同样,在我们这个时代,哈贝马斯(Jurgen Habermas)也说过,现代的西方国家若想恢复昔日的荣耀,必须批判地利用自己的传统——首先就应该从导致目前这个“普世文明”的启蒙运动开始。作为一种希望的寓言,这两段话看起来更像是今天后现代初期和末期两个阶段的症结所在,在这个后现代的时刻,西方世界很明显被一体化的全球资本所局限,它开始在怀旧和谐仿的文化里重演历史的剧情以及对外来形象的占有(被驯化了的他者),这是一种内爆的文化,是“一个充盈整体的内部暴力”[1](69)。

——哈尔·福斯特

帝国主义时代虽然已经终结,但其现代主义的文化却再一次引发人们的兴趣。后殖民阶段新的力量布局让我们思考现代主义非西方历史的可能性及意义所在。在这种修正主义的背景下,我们该如何区分各种现代主义之间的特点和差异呢?从总体来说,这是一个与认识论有关的问题。尽管旧的帝国主义的现代主义可能还没有成为一个完全的“异国他乡”——它确实有很多关于资本主义和全球主义的内容可讲——但世界的空间和节奏在后殖民主义的异构秩序中已发生了剧烈的变化。全球主义与资本主义与过去已大不相同,“在帝国主义的世界地图上,之前截然不同的颜色如今已经走向融合,变得混杂起来”,哈尔特(Hardt)与内格里(Negri)曾这样言说。今天,我们必须学会破解后殖民全球主义“七色彩虹光环”的密码 [2],这也就是为什么在60年代,设计者们重新绘制了世界地图,给我们呈现了一个全新的面貌。

然而,后殖民时期艺术世界地图的重绘却经历了更漫长的过程。1977年,奥科维·恩维泽(Okwui Enwezor)曾寄希望于当时的艺术家,希望他们“能够成为绘制新世界的滥觞”,因为他们具有极强的“流动性和巡回性”,不拘泥于某个国籍身份,不受困于国界地域的限制。 [3]自彼时起,全新的艺术世界地图的绘制在“当代”[4]的名义下逐渐发展起来。特瑞·史密斯(Terry Smith)是当时第一位重要的地图绘制者,他坚持认为认识论的框架不应当用现代主义的术语重新阐释,他甚至警告人们“不可以通过延伸或修补关于现代性和现代主义的经典概念,以使其承载更为宽泛的意义和内容”。[5]尽管西方大都会的主流与构建现代主义的边缘旋涡有明显的区别,他还是像许多其他人一样,赞成建立全新的后现代认识论,来描绘一幅同时代的异质无边界的图景。

这种新的认识论重建了世界秩序,使得过去在今天看来也变得有所不同,之前曾经受到西方现代主义排斥、被视为他者的现代主义,我们如今也有了更为清晰的认识。而另一方面,那些对西方现代主义做出巨大贡献的——比如一些大型现代艺术博物馆——正抓住一切机会来改造它以西方为中心、无情地排斥他者的种族主义话语体系,希望将其重铸为一场通向后殖民未来的、兼容并包的多元文化的快乐狂欢。[6]相较于其揭示的内容来说,这种引人注目的补救性修正主义遮蔽了更多。2013年,“多元现代性1905-1970”这个宏大的展览在法国国家现代艺术馆的蓬皮杜中心开幕,可以看作是一种激进的回归。这次展览征集到来自41个国家的1000多件作品,一大批非西方的艺术家与帝国主义的现代性相碰撞,就好像他们是刚刚被发现的现代主义的新世界一样,着实让人感到惊讶。但是这个回归并没从根本上改变传统现代主义的决定性方面:本土艺术总是披着原始的外衣,没有现代主义的丝毫体现。即便在对全球现代主义挽救性修复的新背景下,人们对本土艺术也是颇有微词,把它们的存在或消失都看作是一个原始的他者。那么,现代主义真的可以脱离原始主义而出现吗?

原始主义与现代主义的终结

在十九世纪末原始主义成为一门科学之前,它在很多甚至所有文化中一直作为某种形式的修辞而存在。因此,当这门科学的人类学发明者们到20世纪中期之前一直对其表示怀疑,并由此使得现代主义变得摇摇欲坠、失去其被信任的根本的时候,原始主义一直能够作为艺术世界的强有力修辞,这就一点都不令人感到奇怪了。比如,在对威廉姆·鲁宾(William Rubin)“20世纪艺术的‘原始主义”展览进行后现代主义批判的时候,哈尔·福斯特(Hal Foster)、罗莎琳德·克劳斯(Rosalind Krauss)以及托马斯·麦克埃维利(Thomas McEvilley)看起来就像在為过去超现实主义时代欢呼,在那个时代,原始主义作为一种否定的力量,为日渐衰微的现代主义正名并提供了不可或缺的转向前景。[7]据他们所言,鲁宾的失败在于他的原始主义寡淡无味:他用现代主义的美学光彩粉饰原始性,因而使其潜在的巨大颠覆力量被遮蔽。

然而,在鲁宾作品展览中明显存在的原始主义与现代主义相伴而生的危机之间,福斯特的确捕获到了一种联系。虽然这次展览只是一个开始——鲁宾展示了一些经典的西方现代主义有违它们本土来源的例子——但它却使得福斯特陷入了对其结局的沉思。当他感觉自己陷入“那些僵死文化的废墟”——既有“部落的”,也有“现代的”——之中的时候,他不禁开始思考“与其出发点不同的是,这次展览标志今天进入了一个可能的后现代、后部落的时代”,准确地说,“今天看起来已经进入了后历史(posthistorical)时代”。[8](55)如果这种复杂的思考使得福斯特走出了那个曾经辉煌一时却稍有瑕疵的文明的暮光,看到后现代世界隐约不明的曙光——这曙光中对他者的否定批判或许能成为对我们自己的救赎——的话,他看到的还有全球主义的降临,在这种新的全球主义背景下,西方世界通过“他者政治”认识到自己已“达到极限”。之前他与身边许多人一样,将现代主义等同于西方的先锋派艺术,而现在,他不得不承认现代主义已经渐渐被它自己的产物所吞噬,慢慢走向了“全球资本”。[9](69)

当后殖民批评家们把目光聚焦在那些被西方现代主义所排斥的目标上,聚焦在全球各大帝国接触区内凌乱混杂的关系上的时候,一个更有可能的元凶开始出现了。世界进入新的千年,新的“当代”概念也应运而生,而后殖民批评就为这种新的“当代”认识论构建了基础。哈尔特与内格里看到了它认识论的重要意义,将其描述为“一条从辩证反对现代性通往合理把控全球现代性混杂性的道路”。[10]这就是“多元现代性 ”的宏伟蓝图,其目的在于,哪怕是忽略了哈尔特与内格里的历史分析,也要重新校准他们眼中现代主义的方向,因为他们把现代主义看作成“去中心化的、解域化的……混杂的特性、灵活的结构以及多元的交流”[11]。 艺术馆馆长凯瑟琳·格雷纳(Catherine Greiner)把现代主义称为“没有国界的艺术”、“艺术在极大程度上变得全球化”的时代。[12]为什么现代主义和当代艺术在今天都出现了没有国界的情况?难道是因为现代主义暮光最显著的特点就是它“他者化”的萎谢,从此“再也没有了内外之别”?[13]或者,在这种内外之别消失的过程中,我们是否再也无法看到那些虽然看不见、但却一直存在的构建着我们今天各种思想的东西?

哈尔特与内格里颇具影响力的分析在2003年911事件之前刚刚发表,而在911事件之后不久,阿里夫·德里克(Arif Dirlik)就提出来另一种不同的见解,也是同样挑战了“现代性的认知方式”。[14](189)他认为“全球现代性以新的方式在统一并分化着这个世界”,[15]这一点与哈尔特二人的描述——全球主义下“看起来”无差别的“平滑世界”实际上是“一个被全新而复杂的差异化与同质化的体制所定义的世界”[16](277)——有相和呼应之处,但德里克所强调的重点却另有不同,他看到一个新的“他者”群体挑衅地放弃了自己的伪装,顽强地坚持他们的差异:

……并非文化本质主义的消解,而是文化边界的固化,伴随了世界范围内文化原教旨主义的复苏……他们没有消失,而是在快速增殖,因为对种族和文化身份的新诉求产生了对新主权的渴望。[17]

艺术世界也变成了大量催生差异的场所,但这些差异并非为了将世界分割以彰显其他异性,它们就像哈尔特与内格里的平滑全球主义一样,作为一种有待跨越的众多分支和差异而存在,这就是格雷纳对于可追溯到帝国主义时期的现代主义的修正性评论所描述的状态。但是,就像是对某种被人们遗忘的侵越的神秘提醒一般,顽固守旧的原始主义中断了“多元现代性”项目的展出(甚至是与此相关的评论文章),就好像从当代视角修复现代主义不需要本土艺术的介入一样。即使到了今天,西方与世界其它地区间原有的差异已日趋缓和的时候,本土艺术也依然保持边缘化,其当代性无从谈起。

现代性与现代主义

欧洲国家力量的崛起,使得他们能够走出各自的国门,并以一种前所未有的方式将世界融合起来,真正的现代性政治也就在这种背景下慢慢成型。但是,真正使现代性扎根欧洲又走向世界的,却是形而上学。恩维泽很恰当地将这种形而上学称之为西方主义——斯图亚特·霍尔之前曾描述为“西方与其他”——但是就大多数人来说,我们一般还是把它作为现代主义来理解。[18]

就像所有的观念一样,现代性是因其排他性而出现。人们通过对非现代的想象使现代具有可见性:现代主义描绘了现代与非现代之间想象中的边界。在为排他性提供丰富土壤的过程中,西方帝国主义在整个世界建立了稠密的关系网络,使得那些经年累月形成的不可通约的差异性通过文化融合的契机,被人们认识和理解。1848年,作为对新的工业化时代和世界帝国的一种独特理解力,西方现代主义露出了它的第一抹微光,马克思与恩格斯在《共产党宣言》中对它的后果提出了一个引人注目的愿景:一个对于陌生人和国外散居者来说去中心化的、互联互通的平滑全球主义,所有现存的社交与思维模式的领地都将被“清扫”。他们甚至设想出了一个“后族裔”的世界和“世界文学”。他们写到,现代性(也就是资本主义)“对于生产和消费的世界性的特征”,使得“所有民族,哪怕是不开化的野蛮民族,都融入进同一个文明之内”,对于马克思和恩格斯来说,这就是现代性的巨大力量,最本土、最边缘的文明都会被它包纳其中。

同马克思、恩格斯一样,夏尔·波德莱尔(Charles Baudelaire)当时也处于一种他称之为“现代性”的新的理解力成型的时期,他认为在19世纪所形成的性别、种族和阶级间的显著差异存在着潜在的去边界化的可能性,并对这种可能性深感兴趣。他转向这个新的领地,就是希望能够延伸他反讽的使用,并由此建立起现代主义就是边界诗学的意识。那么,在他讽喻的构想中,本土化体现在什么地方呢?在帝国主义时代,它又做了什么?

现代主义曙光中的边界诗学

作为边界诗学,现代主义在其讽喻模式上极为犀利,内部与外部被完全扭转打通。这方面最典型的例子就是黑人的文化认同,30年代当西方主义作为主流的时候,非洲超现实主义运动从巴黎开始崛起。殖民地黑人诗人把排他性看作为西方主义的致命弱点,他们勇敢地翻转了现代性对黑人的污蔑,将其变成“黑人文化认同”的战斗口号,并由此将现代主义从西方话语中夺为己用:这就是黑人后西方现代主义。它鼓舞了后殖民民族独立之后的整整一代非洲现代主义者。[19]乌干达诗人奥考特·庇代克(Okot pBitek)就是其中一位勇士,1967年,他出任处于后殖民时期的坎帕拉国家大剧院院长,让人搬走了英国文化协会的大钢琴,取而代之的是一面本地的巨鼓。据说当时他还在高声疾呼:“我们的民族乐器不是‘叮叮咚咚的钢琴,是发出‘嘭嘭嘭巨响的鼓!”[20]对于非洲土著居民,或者更准确地说,对于乌干达的新公民来说,这是一次从殖民化原始主义向反殖民的本土主义讽喻性的扭转,这次扭转向人们打开了殖民地现代性之前所封禁的一扇大门:非洲现代性的幽灵。

如果现代主义的镜头通过排他性的翻转镜像能够更好聚焦的话,那么那些最博学的现代主义者就是它虚构的非现代,他们使现代被否定。虽然有些人被成功地现代化,比如波德莱尔,他们能够听到现代性辩证性的节奏,但更多人却深刻感受到现代性的认识论在他们身上留下的一道道伤口(佛朗茨·法农对这一点的感受最为深切)。法农在优越的资产阶级家庭长大,但却有一颗不安分的心,他更想探求另外一个不一样的世界。他有一本关于写实派画家康斯坦丁·盖伊斯(Constantin Guys)的论著——《现代生活的画师》(The Painter of Modern Life),可以说是现代主义的第一份宣言,书中他将那些声称的现代性英雄的品味比作为与“野人”、孩童或者妇女一般。然而,西方主义的地图绘制者们悄悄地用他的后来者马内(Manet)——还有“多元现代性”展览的一些其他策展者[21]——取代了盖伊斯,作为对波德莱尔在审视边缘地带时所出现的误读进行修正。他们还忽略了波德莱尔对于1855年世界博覽会的热情,把它只看作是波德莱尔炽热的想象力在思考之余草草勾勒的神奇怪物。

1855年世界博览会是第一次尝试在巴黎展出世界艺术与工业成果。1850到1950年间在欧洲各国首都定期举办的世博会,给满怀抱负的浪荡子和现代性的行家们提供了一个现成的去处。虽然现在它被扣上了帝国主义景观的恶名,但波德莱尔早在当时就看出他们身上“世界主义的非凡魅力”[22]。这些博览会的重点都是现代工业的创新,不过波德莱尔早已对“美国化”的审美感到厌倦和绝望,所以1855年博览会上更让他迷恋的是中国展馆。对于展厅里包围在各个殖民地的工业化成果之中的本土艺术来说,他当时或许没有看到,也或许觉得没有评论的必要,或者又可能是,他对美国化的厌恶使得他根本就不愿走近这部分展区。

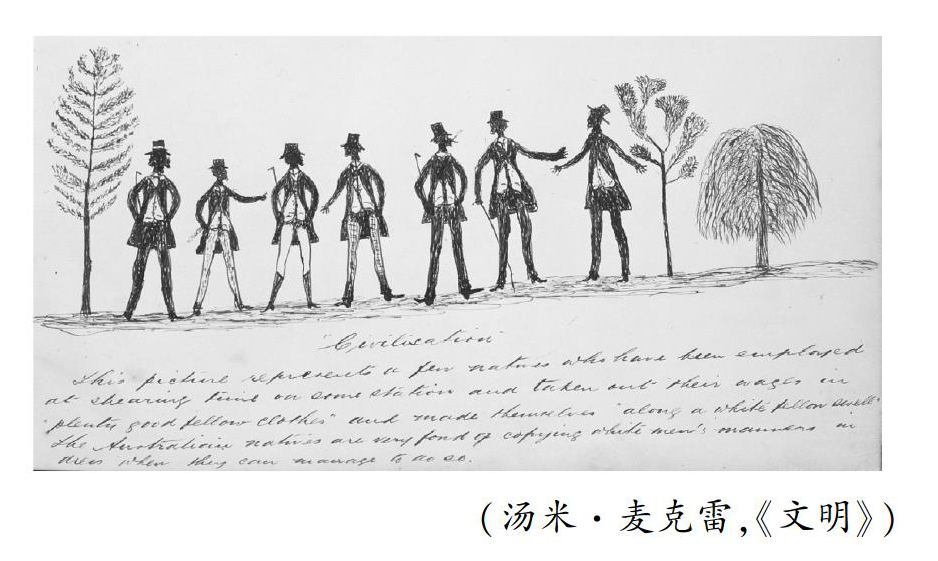

波德莱尔极有可能把落后的野人与其他时尚的狂热者的审美品味看作是一种复杂的“现代性”——这是一种对现代主义原始主义的讽刺说法——但是对于那些经过改良了的、现代化了的、能够和他并肩而立的“野人”——比如他的情妇“黑色维纳斯”让娜·杜瓦尔——的审美品味,他却保持了静默的态度。再比如汤米·麦克雷(Tommy McRae)于19世纪末的某个时期关于澳大利亚边境的一副题为《文明》的钢笔画创作,波德莱尔认为最具有世界主义的批评家们都生活在这样“遥远的国度”,而世博会却把它们都卷入了巴黎这一座城市之中。 [23]如果他真是对澳大利亚边境的那样一位批评者的话,他又是否在《文明》这一画作中意识到他所归因于盖伊斯的现代性?①

《文明》描绘的是七个黑人,个个衣着光鲜,十足的花花公子派头,这也是波德莱尔青睐的主题。麦克雷出生在距今天澳大利亚阿尔伯里市不远的地方,出生之时当地人还是以狩猎耕种为生,而与此同时,马内出生在巴黎一个相当优越的家庭里。这或许就是命运的安排吧。当现代性无情的锐利刀锋在边境夺取麦克雷所在地区人们的生命的时候,年轻的波德莱尔正在巴黎波西米亚风的柔软之地寻找他的浪漫。当麦克雷祖辈的遗产被清洗一空,他的生活被迫进入了现代化的畜牧业状态,为远在英国的毛纺厂提供原材料。他的画作中描绘的就是在剪完羊毛、收到报酬之后等待来自文明社会赏赐小费的美好时光,这幅画因彰显了现代性与他者的符号而带有典型现代主义的讽刺意味。麦克雷或许亲历过现代性锐利的刀锋,但他描绘的却是更柔软、被打磨了的文化融汇的澳大利亚边境。

麦克雷的艺术一方面总是能引起观众的兴趣,另一方面也因为它同时包含了古旧与现代而成为现代主义的典范。这种来自现代性边境的混合的艺术形式,直到1989年时任国家现代艺术博物馆馆长的让·赫伯特·马丁所策划的“大地魔术师”展览开幕的时候,才真正进入现代主义的范畴。当时,“魔术师”对于来自世界各地的多元现代主义的展览看起来有些不得要领,因参展地区不多,它受到了很多尖锐的批评,马丁也因而成为流言蜚语嘲讽的对象,并最终失去工作。而今天,20世纪末的这次展出已成为人们津津乐道的话题,被认为是一次无国界全球主义的伟大尝试,也成为了国家现代艺术博物馆在“多元现代性”展览中所寻求的现代主义的标准状态。

1989年的“大地魔术师”展览,被当时“许多人认为与上个世纪的世界博览会并无二致”。然而批评家们却忽视了它波德莱尔的血统——人们可以从马丁对于超现实主义的热情上直接感受到这一点——只认为它是“‘殖民主义的表演”。[23]难道这就是本土艺术在当代依然成为禁忌的原因所在吗?那些离散而居的人们不改变他们的服饰就不能被接受?尽管本土艺术在“魔术师”展览与史密斯绘制的当代地图上都取得了一席之地,它依然是最落后的。它不只是在“多元现代性”展览上被人们视而不见(作为原始的他者而被忽视),其它任何有影响力的博物馆——比如泰特现代艺术馆、古根海姆博物馆以及现代艺术博物馆——都不会费尽心力在全球范围内收集它们的展品,就好像本土艺术的存在是一种禁忌,或者亵渎。[24](32-33)那么,在后殖民全球主义的平滑表面上,本土艺术到底居于何处呢?

现代主义无国界:恩维泽的全球现代主义

在其1994年创办的非洲当代艺术杂志Nka第一期的社论中,恩维泽开头几句就确定了他的主要目标:废除“西方艺术机构中许多人关于非洲没有现代艺术的荒唐论断”。There is the rare exception that proves the rule, such as two paintings by EmileKame Kngwarrey being included in MoMAs exhibition On Line: Drawing Through the Twentieth Century, in 2011. 为此他发展了现代性的后殖民理论,在挫败了所谓原始主义的同时,也确保了非洲艺术在当代艺术世界中的一席之地,所以,这不仅是对非洲艺术场景的确定,还是一种诗学,恩维泽藉此喻示了一种继承现代性历史诺言的普遍表达方式。他的任务,或者实际上是他作为艺术馆长的伟大成就,自始至终,一直都是为了挫败他所称之的“当前艺术世界对那些同西方世界的先锋历史的流传没有接触的、来自遥远地区的当代艺术实践的全球化接受过程的怀疑论观点”。 [25]

为了将非洲艺术融入西方的标准,恩维泽引出了关于现代主义的传统西方主义的问题,包括现代主义的起源与终点。因此,在他为当代艺术设定未来的发展进程的同时,恩维泽对其过去的历史也进行了重新校准,就像是没有一个新的过去,就不可能有新的未来。从这种意义上说,他的思维空间使他成为了今天最有眼力的策展者之一。然而,如同在许多方面都领先于他的瑞胥德·阿尔恩(Rasheed Araeen)一样,恩维泽对于现代主义的许多设想并没有任何涉及。阿尔恩对西方现代性话语的坚决抨击并不意味着他是个彻底的反现代主义者。相反,他提出的修正主义的现代主义从许多方面预示了今天多元现代主义的概念,现代主义不再是纯粹的西方现象,而是全球行为。阿尔恩曾呼吁第三世界、欧洲黑人以及流散犹太民族的现代主义者应当得到与西方现代主义相同的认可,他的这个努力如今已经成为西方主流的当代艺术博物馆所秉持的原则。然而,他对那些与西方现代主义话语联系密切的非西方艺术的热情,却无法与那些拒绝与西方现代主义纠缠的非西方艺术相调和。像许多其他对“大地魔术师”展览——他自己也参与了这次展览工作——进行批判的人一样,阿尔恩也批评了这次展览过于关注那些凸显了文化差异的当代非西方艺术。他问到,“为什么会有那么多对所谓原始社会的迷恋呢?”为什么西方的“民间”或“传统”艺术都被忽略,“就好像西方文化很孤立地从一个历史时期就过渡到了另一个”?(Rasheed Araeen, “Our Bauhaus Others Mudhouse,” reprinted in Lucy Steeds et al, Making art global (part 2): ‘Magiciens de la Terre 1989, London: Afterall Books, 2013, at 239,245.)虽然阿尔恩完全明白所有文化都包容在现代性之内,但是他以这种方式构建的问题却承认了西方现代性的二元思维。在阿尔恩对那些拒绝西方现代主义的非西方艺术的怀疑论中,这一点也确定无疑,他认为这是一种用来排斥非西方现代主义的新的原始主义形式,是对“遮蔽了对一个民族剥削和压迫”的“文化差异的庆祝活动”。(Rasheed Araeen, “Come What May: Beyond the Emperors New Clothes,” in Complex Entanglements: Art, Globalisation and Cultural Difference, ed. Nikos Papastergiadis, London: Rivers Oram Press, 2003, 135-55, at 136.)如果这种批判在光大艺术方面听起来是真的,那么它忽略了現代性和现代主义如何在世界上那些受压迫的土著群体身上得以出现这一事实的细致理解。——译者注[26]

恩维泽在后殖民非洲出生长大,是非洲第一代从崇尚习惯法的原住民跨越到遵从构成一个民族国家现代主权的深奥民法的公民。到了今天,只有百分之五的非洲人口被官方认为是土著居民。从这个角度来说,恩维泽2001年备受赞扬的展览“短暂的世纪”(The Short Century)追溯了非洲艺术从民族的本土范畴进入致力于全球现代性的后民族艺术领域的过程,也就是他一生经历的写照,是他的个人自传。在他的身上、他的思想里,处处都体现了后殖民非洲的新秩序——那些土著的、民族的或者部落的话语都带有殖民主义恶劣的遗迹,为了不至于对未来产生糟糕的影响,最好的方法就是把它们全部摧毁。

在马哈默德·马姆达尼(Mahmood Mamdani)为“短暂的世纪”编写的展览目录中,他说后殖民非洲的“民族主义是一场力求被作为跨民族范畴而认可的斗争”[27],只有当这个斗争去挑战“谈到本土性,我们必须首先明确政治认同、政治权力和政治公平”[28](27)这一观点时,它才能获得成功。恩维泽的想法与此类似,他的本意是非洲艺术现代性的展出就需要它的去本土化。對于恩维泽来说,如果后殖民的非洲艺术是一个宏大叙事,那么它也只是非本土化的流散。本土艺术并没有引起恩维泽的关注,并不是因为非洲南部的桑族人或所谓的布须曼人的艺术没有出现在他和契卡·奥卡卡-安格鲁(Chika Okeke-Agulu)最近对于非洲当代艺术的调查之中[29],而是因为恩维泽避开了对来自澳大利亚、新西兰以及北美地区当代本土艺术的关注,这些地区过去三十多年间一直要求以后殖民主义的名义进入当代艺术世界。它们之所以“隐形”,不仅在于恩维泽个人在非洲的成长经历,还由于他对于现代性观念的一种矛盾坚守。

和史密斯一样,恩维泽认识到全球主义“开创了对于艺术接受的全新局面”(不只是非洲艺术)。[30]然而与史密斯不同的是,恩维泽并不急于完全抛弃现代主义的观念。在这一点上,他与尼古拉斯·布里奥(Nicolas Bourriaud)“开创21世纪现代主义的新形式”[31]方案极为相近,他对西方主义和民族国家政治的猛烈排斥与这个方案是一致的。

在恩维泽看来,除非现代性能够有所快速超越,否则它的方案永远都不可能完善,这个观点与格林伯格和阿多诺的美学前提相吻合,与哈贝马斯不完善的现代性方案理念相吻合。[32]由于这些原因,恩维泽尤其反对原始主义,在他看来,原始主义确保了20世纪西方主义的地位,而之前在西方艺术世界中被忽略的本土艺术作为一种受压迫的形象踏上历史舞台。在鲁宾(Rubin)“原始主义”(Primitivism)的展览之后,福斯特(Foster)——还有克劳斯(Krauss)和麦克埃维利(McEvilley)——提出了一个后现代主义的建议,认为“原始性的他者应该被看作具有巨大的破坏性”,因此它能够打开“一个让主体出现的差异领域,来挑战西方世界主权、霸业和自我创建的虚伪性”[33],对此恩维泽并不认同。说句公道话,福斯特并没有考虑到“消失或死亡的他者”的重生,这些在他看来应该是出现在后现代理论中的问题,是鲍德里亚、德勒兹和德里达他们做的事情,他只是提出了朝着“国内外重要他者”的转向,来“确认他们对于西方文化的白人种族和宗法制度的抵抗”,比如“女权主义者,少数派群体,部落民族等等”。[34]

对于这种劳心费力去否定他者——不管是逝者还是生者——的行为,恩维泽表示怀疑的做法毫无疑问是正确的。他本人更愿意去净化他者的形象,尤其是长期以来摧残了非洲艺术与非洲人性的本土他者。“其实并没有一个古老的河床能够让我们发掘出持续的传统,”恩维泽说,“对于过时的历史无须再去复活,对于本土传统的消亡也没有必要感到悲伤。”[35]因此,和福斯特一样,对于将基于身份的话语作为引领全球主义的后殖民形势的方法,他也感到不屑一顾。“这是一种执迷不悟,是一种倒退,”[36]他们“不能够超越”文化和政治本质主义所日渐衰退的特殊性,无法实现一个“渴望的全球文化”。他所赞同的是一种“去殖民化”的后殖民艺术,这种艺术“不仅仅是一场孤独的白日美梦”或者对某种消失身份的热切期盼,“它与某个在现代性意识中可以得到认可的事物结合在一起,那就是:进步的倾向。”[37](225)

恩维泽通常会直接拒绝本土形象,把它们忽略,即便这意味着对完全排斥本土艺术、在民族志的博物馆中不给本土艺术留一寸之地的艺术史盲目的接受。从这一点上来说,本土艺术并没有那么地被忽略,而是恩维泽为了给非洲当代艺术造势而必须排斥的缺席的他者。他把本土艺术当作一个理论对象加以排斥,好像这个概念阻碍了他对世界的整体思考。这种排斥的成功与否已经没有什么意义了,因为在这个偶尔会让其话语黯然失色的压制的创伤中,我们时常能够看到他的阴影——就好像在1997年,因为当代艺术再次为“所谓的处于危险边缘的布须曼人”[38]投资而受到了他极为尖锐的批判。本土主义的任何迹象似乎都戳中了恩维泽的痛处。可能这就是本土与现代生活世界之间我们所熟悉的启蒙运动矛盾的回响,这回响解释了为什么西方艺术世界对于他的展览表现出非同一般的接受,他开创了后种族批评的先河,却没有摒弃那保证了西方霸权的更深层次的抽象的边界问题。

恩维泽的当代理论现在已经非常熟悉了:不管当代艺术世界有什么样的新原始阴谋,现实世界在20世纪后半叶都经历了巨大的转变。在殖民地时期,偏远地区成为了无人关注的别处,而现在,之前严格的壁垒分隔已经倒塌,再偏远的别处也被整个世界网络纵横相连,“帝国之前的‘他者已浮出水面而且一直存在”。从这个“可怕的接近”的后殖民空间,之前的殖民地开始“要求融入帝国现代化和都市化的世界”[39]。恩维泽说,这个“全球现代性本质上是文化的克里奥尔化现象”[40],“跨民族、跨城市、跨部落、跨文化的行为都在不断改变我们理解世界的方式”[41]。继承了这种全球现代性的艺术家们属于“无家可归的”群众,他们因此可以想象出一个新的“以去地域化形式存在的主权国家,它不再以陈旧的民族国家的地图来界定保守的国界”,而是由“来自于这个崩溃空间的碎片的现实拼接而成”。[42]

作为“无家可归的”群体的一员,恩维泽是一个善于利用手头资源的人,他的理论吸收了许多有影响力的当代和现代性理论家的思想碎片。在前面的引文中我们注意到哈尔特和内格里关于国家间全球化的论述所指时间更早一些,但是恩维泽比他们二人更加乐观,充满希望。他倾向于哈贝马斯把现代性作为一个未完成方案的核心观点,说它未完成,是因为理性还没有实现它以“理性交往行为”为形式的自由。2000年泰特现代美术馆的开幕作品展中含有非洲殖民时期的内容,却没有体现非洲人民的声音,对此恩维泽进行了猛烈的抨击,并建议展览策划者去阅读哈贝马斯:“整个展览简直是罔顾历史,没有任何哈贝马斯所谓‘现代性的哲学话语的批判方式的体现,……实际上它只是表现了认识论和阐释学的野蛮的暴力行径。”[43]

哈贝马斯说,理性交往行为是批判思维的主动投入:一种“主体间的”自我反身批判使得“参与者的解释性成就”[44]成为可能,与受缚于传统的社会里社会标准被动地反复重申有所不同。与恩维泽实际设想的精神相近的,是定义了布里奥关系美学的主体间性的发生过程,这个过程为恩维泽当代艺术与展览的后殖民概念提供了证据。他最有影响力的成就——第11届卡塞尔文献展——并不仅仅是关于这个“令人惊讶的西方制度”[45]的去西方化,还致力于艺术经验的“去地域化”以及通过关系的实践对“已积累的文化资本重新分配”。[46]克莱尔·毕肖普(Claire Bishop)指出,这次文献展第一次发扬了布里奥所推崇的“集体主义、激进主义以及纪实性实践”——它们从后现代主义出现之前、现代主义走向衰微的年代所兴盛的后概念实践中脱胎而来。[47]

恩维泽对于现代性意识的迷恋在2009年他为泰特三年展所贡献的“另类现代艺术展”中得到清晰的阐述,为了与权威西方主义的“超现代性”(Supermodernity)对比,他将非洲当代艺术放进一个他称之为“现代性之后”(Aftermodernity)的范畴。他用黑格尔的方式来证明非洲当代艺术不是后现代主义“对现代性和现代主义的拒绝”,而恰恰相反,它是现代性“目的论延展”的结果。[48])通过这种方式,恩维泽建立了非洲和欧洲现代性之间的一个谱系,在这个谱系中,处于“现代性之后”节点上的非洲,是其在后殖民分裂之后“超现代性”的最终继承者,这一点,他早在之前“短暂的世纪”中就有所论述。

恩维泽黑格尔式的逻辑意味着现代性是不能够被否定的,它只能被完成。同哈贝马斯一样,恩维泽虽然也尖锐地意识到现代性的缺陷,但还是对现代性的潜力保持了乌托邦式的理想化的幻想。他抱怨西方体系总是在比如“部落与现代”之间,或者“神权与民主”之间保持着它清晰的边界[49],这个边界的存在首先可以说明先锋艺术世界的“双重束缚”——这个世界“试图在它的激进性与规范性之间寻求一种协商”(这是辩证法永恒的矛盾着的双重束缚),同时也被证明是“出人意料地保守与僵化”。[50](46)这可能也同时解释了恩维泽自己的双重束缚。他的后殖民理论令人惊讶地显示出其内在的“边界维持体系”,好像他从哈贝马斯那儿吸收的东西比预料的多了很多,哈贝马斯是很严密地按照“古代社会体现了现代社会的对立面”[51]的辩证法去构建他的现代性理论的。如此一来,虽然本土艺术在后殖民话语中有着极其重要的作用,但是在恩维泽的后殖民“文献展”中只有一些象征性的表达就不足为奇了。

恩維泽对本土性的排斥实际上是对他所鄙弃的原始主义的隐喻,他对于离散的和基于身份的话语之间的差异重述着哈贝马斯所反复使用的现代主义与原始主义之间的经典区别。对于本土社会的原始生活世界,哈贝马斯的社会学证据来自于经典的人类学方面的文学著作,这些作品通过反复述说,在现代性的负面形象中构建了本土性来作为一种理性意识。这种人类学经过了加工处理,在本土社会的当代描述中并没有一席之地。比如像弗雷德·迈尔斯、霍华德·莫菲和埃里克·迈克尔斯这些当代人类学家的野外研究,詹姆斯·克利福德和尼古拉斯·托马斯的人类学历史,以及玛西亚·兰顿、尼克斯·帕帕斯特吉亚迪斯和史蒂芬·米克的文化分析等等,都揭示出本土文化是动态的、世界主义的、离散的、跨文化的。就像恩维泽对于克里奥尔语的离散文本所宣称的那样,他们的努力显示了他们“将霸权领域的逻辑转变和改造为文化差异的符号资本的能力”。[52]此外,驻领殖民地的多数本土居民都经历过大规模的暴力驱逐,尽管通常这种驱逐只发生在一个民族国家之内(当然这与离散的标准定义有一些差距)。克利福德将这种现象总结为“部落世界主义的旧的形式……被更适合的离散形式所补充”。[53]看起来,对于恩维泽来说,他所面临的问题并不是他所忽略的本土艺术的跨文化和离散形式的问题,而在于这个名字本身所唤醒的回忆。

结 论

现代主义过程两端的表现——在它刚出现的黎明时刻与走向衰微的暮年——如何帮助我们构建我们所称之为“现代主义”的这个想象中概念的进程地图呢?如果我们把波德莱尔放在这个“黎明”时期,他自己实际上已经看到了现代主义的暮光,他在思考从“富有本土力量”的人群中出现了“新贵族阶级”而导致这些“伟大文明的灭绝”,他更看重的是这些“工作和金钱所不能带来的神圣的礼物”。这些“新贵族”被波德莱尔称为“花花公子”,他说他们“都来自于同一个母体,具有相同的品质特征,都反对和抵制人们对轻浮的斗争与毁灭”。波德莱尔此处谈到的是他的波西米亚同胞,但是在他的思想中一定还有他的那些有相同血脉的本土兄弟,“旅行者在北美地区也发现了这样的花花公子”——“在那些我们称之为‘野人的部落”。在他们身上,在启蒙运动与新兴资产阶级寻求挣脱被忽略的锁链的具有他异性的其它大陆,他看到的不仅是西方文明的命运,还有他所称之为“现代性”的精神。

在波德莱尔眼里,本土艺术在现代性的洪流中被清扫而湮没,但先锋现代主义却包含了本土艺术的元素,他们用自己的艺术形式高立于现代性的浪潮之上,然而,作为受压制的对象,对过去美好天堂的迷恋又重新出现在现代性的视域之中。因此,他们从更深层的形而上学的意义上,将本土艺术与现代主义绑定在一起。这就使得那些受压迫民族现代主义的行家们看不到他们眼中的野人们掀起的逆流与旋涡——这些典型的花花公子们,正忙于构建他们自己的现代性,等待迎接他们自己更有希望的自治主权。

這个见解也正是恩维泽思想的起源之所,他试图为非洲寻找一个现代性的方案,让非洲从旋涡的边缘进入主流,当这个希望在他眼前逐渐消失的时候,他愈发渴望得到这样一个礼物。透过他者的眼光——此处指的非洲艺术——来审视现代性,他确实做出了巨大的发现:非洲艺术的救赎需要放眼非洲之外,放眼本土性之外,需要朝向后西方、后本土性的艺术理论——一个能够将西方遗产与非洲现代主义二者相调相容的新的认识论框架。但是在跨越本土主义的时候,他将其作为一种形而上学的建构而保持未变,也就实际上将他希望超越的东西保持了原貌。从外部眼光来看,这形成了一种将他对后西方现代主义的重新构建拉回到西方主义的虚构框架的威胁。这是一个教训,本土艺术的批评家,包括恩维泽自己,都应该认真思考,本土艺术是否需要因为它自身的界限分明而收到来自于他者乐土的奖赏——就好像我们因为担心亵渎而不敢轻易去触碰一件圣物一样,是否在每日的争夺与纷乱中取代了当代以及,再往回看一点,现代主义的地位。如若不然,它看起来就注定要停留在现代性的形而上学所建构的特殊居所——非现代的未知领域,就好像,不管当代的概念是如何天衣无缝,它的存在也只有通过其消失才能体现出来。

〔参考文献〕

[1]Foster, H. The “Primitive” unconscious of modern art[J]. October, 1985, 34/Autumn: 69.

[2]Hardt, M. & Negri, A. Empire[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2000.

[3]Enwezor, O. Trade Routes: History and Geography:2nd Johannesburg Biennale 1997[M]. Johnannsberg and Den Haag: Greater Johnannsberg Metropolitan Council and Prince Claus Fund, 1997.

[4]Smith, T. What Is Contemporary Art[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.

[5]Smith, T. Contemporary art and contemporaneity[J]. Critical Inquiry, 2006, 32(4), Summer: 706.

[6][12]Greiner, C. An upsidedown world? [J]. Multiple Modernities 1905-1970, 2013: 15-18; 26-27.

[7]Krauss, R. Preying on “primitivism” [J]. Art & Text, 1985, 17: 58-62. McEvilley, T. Doctor, lawyer, Indian Chief[J]. Art Forum, 1984, November: 54-60.

[8][9][34][35]Foster, H. The “Primitive” unconscious of modern art[J]. October, 1985,34/Autumn: 55,69; 62,70; 69-70.

[10][11][13][14][17]Hardt, M. & Negri, A. Empire[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2000: 203, xii, xii, 189, xiii.

[15][16]Dirlik, A. Global modernity? Modernity in an age of global capitalism[J]. European Journal of Social Theory, 2003(3): 278, 277.

[18]Hall, S. The west and the rest: discourse and power[A]. In Hall, S. & Gieben, B.(eds.). The Formations of Modernity: Understanding Modern Societies an Introduction Book 1 (Introduction to Sociology)[C].

Cambridge: Polity Press, 1992.

[19]Harney, E. In Senghors Shadow: Art, Politics, and the AvantGarde in Senegal, 1960-1995[M]. Durham: Duke University Press, 2004.

[20]Kasfir, S. L. Contemporary African Art[M]. London: Thames & Hudson, 1999.

[21]Gauthier, M. A brief history of modernism[A]. In Greiner, C. (ed.). Multiple Modernities 1905-1970[C]. Paris: Centre Pompidou, 2013: 32.

[22]Baudelaire, C. The exposition universelle 1855[A]. In Mayne, J. (ed.).

Art in Paris 1845-1862: Salons and Other Exhibitions Reviewed by Charles Baudelaire[C]. London: Phaidon, 1965: 122.

[23][24]Baudelaire, C. The Painter of Modern Life and Other Essays[M]. trans. Jonathan Mayne. London: Phaidon, 1995.

[25]Enwezor, O. Redrawing the boundaries: towards a new African art discourse[J]. Nka Journal of Contemporary African Art, 1994,(1): 3-4.

[26][36][37][40][43]Enwezor, O. The postcolonial constellation: contemporary art in a state of permanent transition[A]. In Smith, T., Enwezor, O. & Condee, N. (eds.).

Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity[C].

Durham: Duke University Press, 2008: 222; 226; 225; 209; 222.

[27][28]Mamdani M. Beyond settler and native as political identities: overcoming the political legacy of colonialism[A]. In Enwezor, O. (ed.).

The Short Century: Independence and Liberation Movements in Africa 1945-1994[C].

Munich: Prestel, 2001: 22-23, 27.

[29][30][35]Enwezor, O & OkekeAgulu,C. Contemporary African Art since 1980[M]. Bologna: Damiani, 2009.

[31]Bourriaud, N. Altermodern[J]. Altermodern: Tate Triennial, 2009: 12.

[32]Habermas, J. Modernityan incomplete project[A]. In Foster, H. (ed.). Postmodern Culture[C].

London: Pluto Press. 1985.

[38]Enwezor, O. Reframing the black subject: ideology and fantasy in contemporary South African representation[J]. Third Text, 1997, 40/Autumn: 28.

[39][42][49][50]Enwezor, O. The black box[J]. Documenta 11 Platform 5: Exhibition Catalogue, 2002:46; 45; 47; 46.

[41][52]Enwezor, O., Basualdo, C. & Others. Creolite and Creolisation: Documenta 11 Platform 3[M]. Ostfildern Ruit: Hatje Cantz, 2003: 16; 15.

[44][51]Habermas, J. The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalisation of Society[T]. trans. by McCarthy, T. Boston: Beacon Press, 1984:44.

[45]Enwezor, O. Okwui Enwezor – Interview by Pat Binder & Gerhard Haupt[OL].(1997)[2014-04-30]. http://universesinuniverse.de/car/africus/e.enwez.htm

[46]Enwezor, O. “Interview with Okwui Enwezor, Part 1” BaseNow[OL]. (2009). [2014-05-01]http://www.basenow.net/2009/03/27/interviewwithokwuienwezorpart1/.

[47]Bishop, C. Artificial Hells: participatory Art and the Politics of Spectatorship[M]. London: Verso, 2012:194.

[48]Enwezor, O. Modernity and postcolonial ambivalence[J]. Altermodern: Tate Triennial, 2009:40.

[53]Clifford, J. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1997: 254.

(責任编辑:马胜利)

Abstract: The imperialist era is over but its culture of modernism again holds our interest. The new postcolonial arrangements of power have left us wondering about a possible nonWestern history of modernism and what it might mean. With the coming of the new epistemology “the contemporary”, the postcolonial critique established the ground for it, and the blueprint for Modernites Plurielles was depicted, modernism was regarded as “art without borders”. In Hegelian fashion, Enwezor argues that African contemporary art is not a postmodernist “rejection of modernity and modernism” but, on the contrary, the result of modernitys “teleological unfolding”, modernity cannot be disavowed, it can only be worked through.

Key words: modernity; modernism; primitivism; border poetics

- 普通混凝土与沥青混凝土集料级配的对比

- 以翻转课堂教学促进工程知识建构

- 研究型教学法及其在社会医学课程教学中的应用

- 关于煤炭行业特色高校“双一流”建设的思考

- 基于PDCA循环控制的工科实践教学研究

- 浅谈“实践—讨论—探究式”教学模式在环境监测课程中的应用

- 基于CDIO工程教育理念的FPGA技术课程教学改革探索

- 说课及其对土壤肥料学通论教学的促进与思考

- 医学院校公共管理类专业实践教学情况的调查分析

- 桥梁工程教学内容和教学模式探讨

- 参与式教学法在非机专业教学中的应用研究

- 研究型大学中五维全程导学模式的构建及实践

- 产教融合背景下职教集团校企合作运行机制研究

- 三位一体实践平台的建设与研究

- 基于朋辈教育的高校创新方法推广应用模式研究

- 创新创业教育的三维度研究

- “95后”大学生资助育人工作问题、现状及引导

- 牢固树立“四个意识”,切实做好高校教务员工作

- 辅导员职业能力标准建设的若干思考

- 面向“大工匠”理论提升的高校人才培养新模式

- 高校物流管理专业毕业生就业现状分析及对策研究

- 探讨应用型人才培养的校外实践教学基地建设

- 电子商务跨境人才教学培养探究

- 高等学校应用技术型人才培养模式研究

- “双一流”建设背景下工科专业留学生培养的机遇、挑战及对策

- a touch/hint/trace of sth

- a touch of

- at peace

- at present

- at present/at the present time

- at random

- at regular intervals

- atrial

- a trickle

- at risk

- atriskpay

- at-risk pay

- atrium

- atriums

- atrocious

- atrociously

- atrociousness

- atrociousnesses

- atrocities

- atrocity

- at rockbottom prices

- atrophia

- atrophias

- atrophiated

- atrophied

- 电视台

- 电视台的法制宣传节目

- 电视商场

- 电视圈

- 电视城

- 电视塔

- 电视墙

- 电视大学

- 电视字幕

- 电视小品

- 电视小说

- 电视广告

- 电视广告的制作

- 电视录影会议

- 电视影片

- 电视征婚

- 电视快餐

- 电视戏曲节目

- 电视戏曲连续剧

- 电视报告会

- 电视报纸

- 电视报道剧

- 电视换房

- 电视接收机

- 电视摄象机