摘 要 文章以21所高等院校治安学专业培养方案为研究对象,对当前治安学专业课程体系的设置现状、存在的问题进行分析比较,并提出以职业能力为中心的专业课程体系构建的建议,以期对提高治安学专业的人才培养质量有所帮助。

关键词 职业能力 公安院校 治安学 课程体系

基金项目:1.湖北省教育科学规划2016年度重点课题《以规范执法为导向的警察职业核心素养培养研究》(编号2016GA027)成果之一。2.2019年湖北警官学院专项课题《公安工作现代化和公安队伍职业化建设研究》成果之一。

作者简介:杨红,湖北警官学院国际警务系副教授,研究方向:治安学、涉外警务。

中图分类号:G642 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文献标识码:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.09.213

課程体系是人才培养模式的主要内容,其科学性与合理性直接影响人才培养目标的实现,也是人才培养质量的保障。如何围绕职业核心能力的要求构建治安学专业的课程体系,是治安学人才培养的重要内容,对实现治安学专业人才培养目标,提高人才培养质量有决定性的意义。本文以21所本科学校(含4所非公安院校)的治安学本科专业的培养方案为研究对象,对治安学本科专业的课程体系进行分析研究,探索以职业核心能力为中心的课堂体系构建。21所学校为西南政法大学、华东政法大学、西北政法大学、青海民族大学,以及17所公安高等院校,包括中国人民公安大学(简称公安大学)、铁道警察学院、森林警察学院、以及北京、重庆、上海、江苏、湖北、湖南、河南、贵州、山西、四川、广西、浙江、云南、辽宁等地的警察(官)学院。一、公安队伍职业化与职业能力

警察是一份特殊的职业,有着与该职业紧密相连的职业要求,需要从事该行业的人员具有专业知识和能力。世界警察队伍也越来越往专门化和职业化的道路上发展,同样,我国对公安队伍的建设也提出了职业化的要求。2016年全国公安队伍建设工作会议提出要求,以改革创新的精神加强和改进公安队伍建设,着力提升公安队伍正规化专业化职业化水平,切实担负起党和人民赋予的重大职责使命。同时,强调以增强能力素质为重点,大力加强能力素质建设,切实提高公安队伍的依法履职能力水平,强化全警教育训练,完善招录培养机制,着力提高公安机关战斗力。这次会议非常明确的指出我国公安队伍要走职业化的道路,而且,在公安教育培训中,应以能力素质为核心开展训练。另外,早在2008年时任公安部部长孟建柱多次指出,公安民警应有很高的政治素质,还要有过硬的业务素质、较高的职业素养。

警察的职业能力是警察职业素养的重要组成部分。职业素养是职业化的一个标志,也是职业化的一个衡量标准。简言之,能够适应警察工作和警察职业发展需要的素养即警察职业素养,它包括警察职业价值和职业能力。其中职业能力是以执法为中心的知识和技能,它体现了警察职业的专业性和知识性。在保持警察职业要求的共性同时,不同警种的职业能力有不同的特点,这种差异性可以用核心能力来表述。以治安学专业为例,该专业岗位的职业能力在掌握通用知识和法律、警务技能基础上,主要涉及到办案,治安管理等方面,但除此之外,按照治安业务分工的特点,相对于其他警种更强调基础性工作,如群众工作、纠纷调解、情报研判、应急处突等方面。因此,从这个角度来说,治安类公安工作的职业能力包括治安管理、案件查处、情报研判、沟通调解、应急处突等。文章以治安学本科专业为研究对象,探索以警察职业能力为中心的课程体系构建。

21所院校的课程体系大致分为三类(或者称为三大平台),分别是:通识类(即公共基础课程平台)、专业基础类(有的称为核心知识结构,主要包括法律、公安学类课程)和专业课(也称专业核心课)。另外一种常见的简单分类法是分必修课和选修课(有的称为拓展课)两大类。各校必修课和选修课比例不一,学时学分的要求各不相同,有的学校对选修课采取单纯学分制,没有规定具体学时,因此,在对课程体系和设置进行分析时,学分或学时比例根据情况采用比较。

(一)课程学时与学分

21所院校中有16所院校总学时在2000-3000学时之间,其中重庆警察学院以3396居榜首(贵州、四川、江苏、辽宁、广西、山西六所学校的选修课按学分计,没有规定学时)。必修课的学时76%的院校集中在1500-2100之间,最高的是广西警察学院2500学时,其次是华东政法大学,最少的是浙江警察学院974学时,其次是青海民族大学和江苏警官学院。必修课在总学时中所占比例最高的是湖北警官学院,为90.22%,最低的是浙江警察学院,为48.27%,江苏警官学院为54.32%;其他院校处于64%到87%之间。上述数据显示,最高和最低的必修课学时差距为1526,江浙的课程体系建构重视选修课程。

以学分比看选修课的比例,浙江警察学院最高,达到40%,另外有六所高校超过20%的比例,四所综合高校的选修课学时比都超过了20%。公安院校选修课的学分比超过20%的院校还包括江苏、河南、公安大学。选修课的学分在10%以下的学校,分别是广西、湖北、辽宁。选修课学分比例最低的是辽宁警察学院和湖北警官学院,分别是7.06%和7.5%(折算)。结合现实情况来看,重视选修课程的设置的院校在办学思路、人才培养上改革创新的步伐更大,其对外交流与合作更多,更具备更新的教育思维与更广的国际视野。

(二)课程开设门数

首先,课程总门数。西北政法大学、西南政法大学和公安大学的门数最多,分别是78门、77门(另有4类选修)以及60-66门(已含选修),上海公安学院和湖北警官学院最少,为41门。最高和最低相差36门。其次,从必修课门数上看, 11所学校的必修课超过40门,最多的是广西警察学院49门,其次是公安大学,西北政法大学。开设必修课最少的学校分别是浙江警察学院26门,其次是上海公安学院和青海民族大学。另外,从选修课开设门数看,多数都是开设20-30门选修课供学生选择,要求选修十几门。根据培养方案显示,北京警察学院开设135门选修课,是开设选修课门数最多的学校(要求学生从中选择14门),其次为湖北警官学院,开设56门选修课要求选满200学时。然而,需要注意的一点是,开设选修课门数多,并不意味着在毕业学分(学时)中占有较高的比例,北京警察学院的选修课在总学时中的比例为19%,湖北警官学院的选修课的学时比例为9.78%,对选修课真正做出较高比例要求的是浙江警察学院,学时比达到了51.73%。

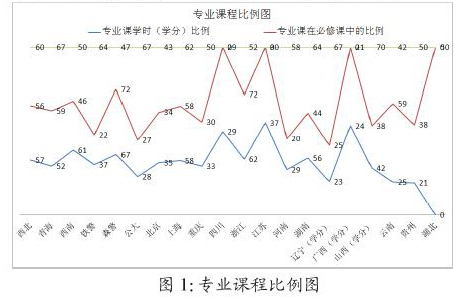

(三)专业课的构建和开设

从专业课的开设情况来看,各校对专业核心课程的数量基本在十门左右,对治安学本科专业的专业核心主干课程认同度比较高,课程门数也大致相同,但是课程名称更有不同。从专业课(含选修)在总课时(学分)中比例来看,除了1所学校无法计算外,比例低于30%和占比在50-60%的学校各有6所,5所院校的比例在30-40%,3所在60-70%之间。可见,专业课在课程体系中所占比例并没有明显规律可循,各校在课程设置上并没有达成共识,对于专业课在课程体系中的科学配置还需要深入探讨。

另外,当前专业课程的构建和开设有共识同时也存在分歧。统计各校开设的专业课发现,目前各校开设的专业课程总数约30多门,一些传统的治安学专业课程占了很大比例。例如,《治安案件查处》《公安人口管理》《治安秩序管理》《危险物品管理》《社区警务》《涉外警务》等7课程有10所以上院校开设;涉及勤务、消防、防控、安防、交通类的6门课程有5-9所学校开设。另外,有些院校明显带有本地特色,对本校的优势加以发挥,在专业课程设置上对某些业务类别开设多门课程。20余所院校的治安学专业共开设约30余门核心课程,其中大约有近一半课程都是得到认可的。各个院校对传统课程的认可,表现出治安学专业人才培养目标上的统一性,但是這种课程体系存在很多问题,例如内容重复率高,交叉重合的多,部分课程脱离实际严重,不能满足公安改革的需求。目前,有一些学校在课程设置上进行了改革和创新。例如,河南警察学院打破原来的课程体系,思考从治安业务需求出发来重新构建治安学专业的课程体系,从防控、管控等方面来进行创新。综上所述,治安学专业的核心(主干)课程存在共识,具有一定的共性特点,同时也存在差异性,但是面对公安改革的要求而言,课程的改革迫在眉睫。三、课程体系建构上存在的主要问题

(一)人才培养目标不统一, 课程体系设置区别较大

同样是治安学专业,综合性高校和公安类高校治安学专业课程体系建构上区别较大。综合性高校对治安学专业这个公安类专业的人才培养目标定位不同于公安院校,其公共基础课程和法学类课程设置较多,但是治安学专业的核心课程明显不足,较多设置了侦查学课程,与公安类院校的治安学专业毕业生在专业课程、公安实务上的学习存在较大区别。而且,即使都是公安院校,开课门数和学时、学分要求差距也较大。非公安院校的高校开办公安类专业,其人才培养目标和课程设置与公安院校的同专业人才培养是否应存在共性目标,这是需要思考的问题。

(二)课程层次不清晰,名称不统一

目前各公安院校开设的专业基础课、专业核心(主干)课程层次不清晰。例如 “安全管理概论”“公安安全治安管理”等课程与治安学其他相关专业课程的层次如何划分,关系如何厘清,在实际讲授时是否真正做到了不重复?专业基础课结合职业能力的要求应该开设哪些,其与核心课程的区别体现在哪里;课程开设的顺序怎么才是合理科学的,怎样才能体现出学科之间,课程之间的逻辑关系,这些都是我们需要思考的问题。其次,课程名称不统一。专业课中仅 “治安学导论”课程在各校名称完全一致,“治安案件查处”课程,在20所开课学校中出现了“治安案件调查”“公安行政案件查处”和“治安案件调查与处理”等名称,“公安行政案件”与“治安案件”之间不可以等同,案件课程应该确定哪个名称更合适?再如“公共安全危机管理”类相关课程,有 “公共安全应急管理”“突发事件公安应急管理”“应急管理概论”等多个名称,危机管理与应急管理是否可以划等号?课程名称不统一,在学术上不严谨,对课程建设、教材建设、人才培养都有负面效应。

(三)课程内容碎片化,交叉重复多

现在治安学专业课程的设计还是基本延续以前的思路,按照治安业务内容来开设课程。由于治安业务多,面广,相互之间的既有交叉也有区别,导致治安专业课程缺乏理论体系的支撑,课程内容碎片化,相互之间缺乏内在的逻辑衔接,课程内容之间的交叉重复较多。例如, “公安人口管理”是讲授人口的管理的课程,“社区警务”中会有相关内容,“涉外警务”中也有对外国人在华管理的内容,导致人口管理的内容分散在三个不同课程中。再如,有的学校同时开设了“危险物品管理”“民爆物品安全管理”“爆炸物品安全检查”“爆炸防控理论”四门课程,这些课程内容相近,课程内容交叉重复是不可避免的。

(四)课程贴合实践不足,核心能力不凸显

公安专业的职业教育特色明显,面对将来的工作特点和要求,课程体系建设应体现出时代特点和职业特色。当前公安机关深化改革创新警务、新的管理理念、思路、方法层出不穷,而治安学专业的课程设计却不能紧密贴合当前公安改革与公安实践。尽管在培养方案中可以看到对专业课程实训学时以及统一公安实践的教学安排和要求,但是这些实训课程的落实情况和教学效果,以及与公安实际的贴合度还有很大的问题,尤其常规课程实训教学还远远不足。而人才培养目标在设定时对职业核心能力的认识不清,也是导致教学实训实效不足,培养学生能力不够的原因之一。

四、以职业能力为中心科学建构课程体系

(一)明确人才培养目标的一致性

对治安学专业的人才培养,是要训练教育其成为职业警察,首先每一个警察应当都具备警察的职业价值,有职业精神和信仰,继而成为术有专攻的专业警察,具备从事相关工作的职业素养和能力。专业课程体系的构建必须紧密围绕人才培养的目标,在警察职业化的要求下展开。就治安而言,其侧重基础基层工作以防范为主的特性也要求在人才培养时需要注重对学生人文素养的培养。沟通交流,化解纠纷矛盾、以及发现和解决问题的能力,甘于平凡琐碎事务的精神,厚实的法律基础和运用等等都是做好治安工作所需要的素质。治安学专业培养的人才既可以做群众工作,也能破案侦查,还会应急处突;既可以讲理说法,还能擒拿格斗。专业人才培养目标的一致,可以在课程体系构建时,对通识课、公安基础构成以及与专业课的构成比例上达成共识,在此基础上区分情况分设特色课程,对课程内容进行科学的改革,在保障人才培养的同一性基础上适应地方需求。

(二)规范课程名称,完善现有课程体系

课程是人才培养的基础,以职业能力为中心对课程体系进行梳理和完善对人才培养具有重要意义。第一,对课程名称进行规范,对课程内容进行调整。以办理行政案件为例,这是非常重要的治安业务内容,法律依据和办案程序都是全国统一的,因此其课程名称应该统一,不应出现多个名称。可以采用公安部统编教材来规范课程名称和内容。第二,对部分课程进行删减和改革,加强与公安实践结合紧密的、具有前瞻性的授课内容,清理陈旧和交叉重复的知识,对授课方式大胆创新,侧重对职业能力的培养。第三,理顺开课顺序,课程开设的先后顺序要符合逻辑,开设的学期和学时要科学合理。例如,法学类的基础课程应先与专业的业务课程开设,业务类的专业核心课程应先于学生实习。第四,加强实践环节的学分(学时)比例,注重职业能力的培养。在能力为主的课程学时(学分)中应保障高比例实训教学,争取得到公安实践部门的支持,硬件和软件上提供实训保障。制定培养方案时,在学时或学分中明确对实践环节的毕业要求,除了专业课程,其他课程也可以根据教学内容来设置实训环节。

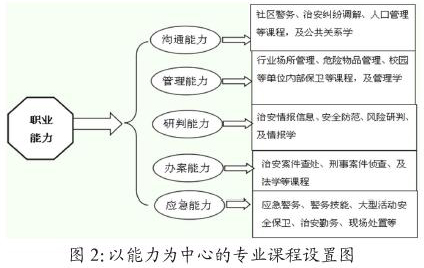

(三)凸顯职业能力建构专业课程

根据警察职业素养的要求,对警察培养围绕警察价值和职业能力展开,专业课程的建构必须凸显警察职业能力。职业价值和职业能力的培养渗透到人才培养的方方面面,包括入学教育、日常行为管理、课堂教学、实训等各个环节。“忠诚、专业、正直、尊重、合作”是警察职业价值的体现,其中,“忠诚、正直、尊重、合作”可以在基础课程上传授,在日常行为管理中强化,从而达到其思想上的固化,价值观上的认同。“专业”其实是警察职业化的一种表现形式,警察进行具体执法活动时,其行为的专业性就是职业化的体现。治安学专业从其从事的业务活动来看,其职业能力主要包括有“沟通、管理、研判、办案、应急”五个方面。 围绕“专业”中的职业能力构建课程体系,分别以“沟通、管理、研判、办案、应急”五大能力为中心,构建相关课程群。其中,理论课时和实践课时应该各占一半,将理论和实训有机融合在一起。“沟通”能力在开展群众工作、治安管理、纠纷调解以及应急处突、询问办案等工作时都有涉及,因此,在社区警务、治安案件查处等专业课程中加以训练,另外还可开设社会学、心理学、警察公共关系学等课程夯实能力基础。“管理”能力以管理学作为基础课程,在行业场所管理、危险物品管理等课程中培养,通过实地开展检查和管理为能力提升重点。“研判”以情报学为基础,可通过情报信息、安全风险评估等专业课程培养。“应急”能力的学习更侧重实务,需要更多的实训课程来训练。专业课程上可以通过勤务、技能类的课程和典型案例专题讲座等形式来进行设置。“办案”是对综合素养要求较高的职业能力,可以从法学、治安案件查处、法律文书、刑事案件侦查等课程中学习。在掌握法律知识之后,以综合模拟训练,完整办理几类常见案件并形成全套案卷的方式来进行强化能力训练。(如图2所示)

(四) 夯实实践教学确保能力培养

根据治安学专业的职业核心能力内容,通过优秀的教师队伍做好实训教材、教参和日常授课的实训设计,在每门课程建设中都要突出实训、实战来加强能力的培养和意识的形成。职业核心能力需要有理论知识做基础,再通过实训、实习、实战来实现实战能力的训练和提升,这也是应用型人才培养的根本所在。编写实训教程,加强对学生职业能力的培养和辅导。教师要改变和创新教学方式和方法,善于组织课堂,训练学生的思维能力和解决问题的能力。公安院校应在现有的校局合作、协同育人基础上,进一步拓展警务能力培养的途径,打通现在实践教学环节的堵塞点,完善现有的“教、学、练、站”一体化人才培养模式。治安岗位一方面是治安防范,做基层基础工作和群众工作需要良好的沟通能力、管理能力、情报研判能力、另一方面是基层执法,需要现场应急处置能力和办案能力。治安专业学生在校期间就应该根据将来基层工作岗位的性质,以需求为导向,以实战为指引,通过实践教学加强核心能力的培养,以保障规范和安全执法。这不仅仅是人才培养的需要,更是为了减少我国警察的伤亡率的需要。实践教学环节对能力的培养至关重要,它需要融合理论知识和警务技能,即凸显专业特色也符合警务现状,也达到能力培养的真正目的和效果。

- 建构初中英语有效听力课堂策略

- 小学英语词汇教学策略实践研究

- 高三英语复习的技巧及策略管窥

- 小学英语教学实施德育课程一体化策略研究

- 基于问题情境的英语听说教学的设计与实践

- 陶行知“小先生制”在小学英语教学中的运用

- 初中英语写作教学中的思维训练

- 浅谈如何提高农村小学英语课堂教学效果

- 初中英语教学中小组合作学习的实施策略探析

- 在英语阅读教学中培养学生的核心素养

- 浅析国外小学英语教学的几点启示

- 实践出真知

- 巧借现代信息技术,添彩小学英语教学

- 英语学习 语音先行

- 思维导图在高中英语阅读教学中的应用探究

- 巧用单元主题作业 提升学生语用能力

- 决战高考之英语书面表达

- 初中英语读写结合模式促进有效写作教学的探讨

- 关于初中生英语阅读能力培养研究

- 合作无间 个性不泯

- 论范例教学在高中英语写作教学中的应用策略

- 基于培养学生的核心素养的初中英语阅读教学探究

- 绘本在小学低年级英语教学中的运用分析

- 重视文化背景知识 促进课堂有效教学

- 试析提高初中英语课堂教学效率的有效方法

- unportlier

- unportliest

- unportly

- unportrayable

- unportrayed

- unposh

- unpositive

- unpositively

- unpositiveness

- unpositivenesses

- unpossessing

- unpossessive

- unpossessively

- unpossessiveness

- unpossessivenesses

- unpostmarked

- unpostponable

- unpostponed

- unpotable

- unpotted

- unpoulticed

- unpourable

- unpoured

- unpouting

- unpoutingly

- 惶懹

- 惶扰

- 惶挠

- 惶栗

- 惶歉

- 惶沮

- 惶然

- 惶畏

- 惶疑

- 惶窘

- 惶窘失图

- 惶越

- 惶迫

- 惶遽

- 惶遽不安

- 惶遽不安的样子

- 惶遽,惊慌

- 惶顾

- 惶駴

- 惶骇

- 惷

- 惷愚

- 惸

- 惸惸

- 惸独