向阳

摘 要:新生代农民工就业,是近年来开始凸显的社会问题。2008年以来,国内关于新生代农民工就业领域的研究,主要考察新生代农民工就业能力、稳定性、质量和教培等相关内容,对就业心理状态、政策实施效果和返乡就业创业等方面的研究不足,应加强相关领域的研究和探讨。

关键词:新生代农民工;就业;返乡

文章编号:1004-7026(2019)06-0051-03? ? ? ? 中国图书分类号:F249.214;D412.6? ? ? ? 文献标志码:A

1? 研究背景

1980年及以后出生的新生代农民工,已逐渐成为农民工主体。促进新生代农民工稳定、高质量就业,事关农村青年一代的健康成长以及其获得感和幸福感提升,更事关乡村振兴伟业的实现和城乡一体化进程的顺利推进,可谓意义重大。

正因如此,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中强调指出,要“拓展农民外出就业和就地就近就业空间,实现更高质量和更充分就业”。人力资源社会保障部也专门印发《新生代农民工职业技能提升计划(2019—2022年)》,试图通过提高新生代农民工专业技能和岗位能力,将新生代农民工培养成为高素质技能劳动者和稳定就业的产业工人。

2? 相关研究概述

根据中国知网检索,国内研究者开始正式探讨新生代农民工就业主题的时间,与新生代农民工年龄相契合,开始于1980年出生的农民工年满18周岁的当年,即2008年。2008年,任天鸣在《劳动保障世界》上发表了《浅谈新生代农民工的有效就业》一文,这是最早明确探讨新生代农民工就业问题的文献[1],也是当年唯一明确聚焦新生代农民工就业问题的文献。

2009年有4篇文献聚焦新生代农民工这一主题,其中有1篇是CSSCI来源期刊文献,即颜海林和周建武发表于《中国青年研究》的《新生代农民工就业创业权益维护的调查与思考》,聚焦于新生代农民工就业创业权益状况[2]。

2010年,伴随着当年中央一号文件明确使用“新生代农民工”概念,并强调关注和解决新生代农民工就业问题后,新生代农民工就业相关主题研究逐渐呈现井喷趋势。

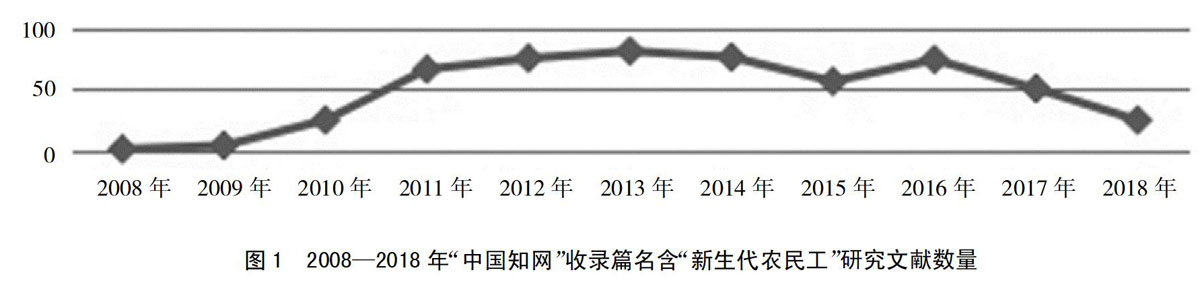

通过“中国知网”收录的文献可以看出,2008—2018年关于新生代农民工的文章数量呈现不规则的“M型”:2009年开始,相关研究文献数量大幅度增长;2013年则达到了峰值的82篇(参见图1)。在中国知网收录的篇名含“新生代农民工”的551篇文献中,期刊文献为412篇,占约75%。

3? 2008年以来新生代农民工就业问题研究发现

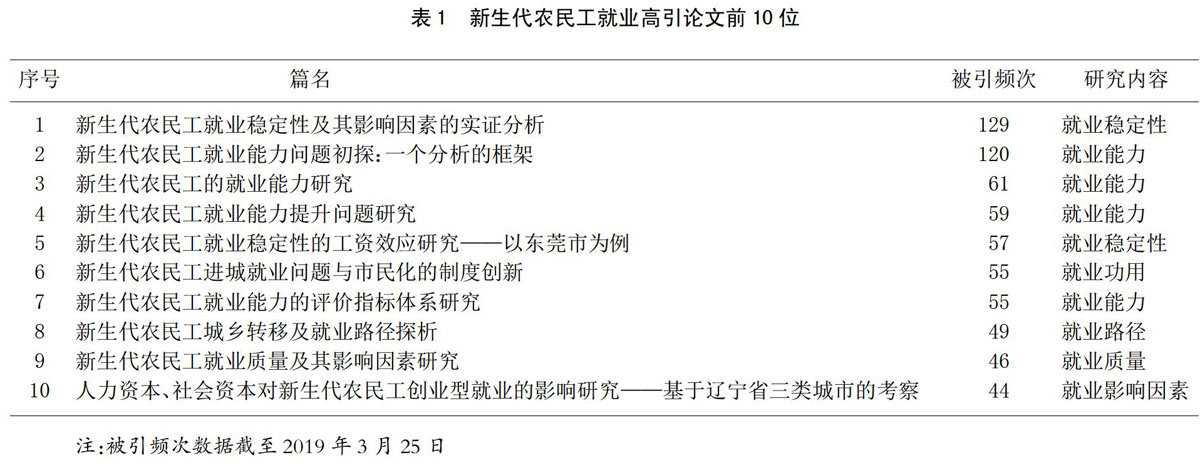

综合来看,国内研究者关于新生代农民工就业问题的探讨,主要集中在就业能力、就业质量、就业稳定性、就业转型、就业培训、就业权益保障等方面。其中,就业能力、就业稳定性和就业质量,是研究者们关注的主要问题。

这与引用率较高文献的主题聚焦是一致的。在引用率排名前10的文献中,聚焦于就业能力研究主题的文献有4篇,聚焦于就业稳定性的有2篇,聚焦于就业质量的有1篇(参见表1)。

3.1? 就业能力问题研究

就业能力是指劳动者个人通过自身努力在劳动力市场上维持就业,进而发挥自我潜能的能力(Hillageand Pollard,1998)[3]。就业能力在解决新生代农民工就业问题中扮演着关键作用,是学界关注的重点领域。

罗恩立(2010)、刘叶云和刘广(2018)构建了新生代农民工就业能力评价指标体系[4-5]。李晓红(2009)、金晶和刘丽(2015)就提升新生代农民工就业能力进行了卓有成效的探讨[6-7]。吕凤亚(2013)、陈至发(2015)关注了新生代农民工就业能力的影响因素[8-9]。

3.2? 就业稳定性问题研究

稳定就业是包括新生代农民工在内的所有农民工顺利实现城镇化和收入增长的重要前提保障。现实中,他们大多数成为了“流动的孩子们”(陈雯,2019),就业缺乏稳定性[10]。因此,大量研究文献关注了新生代农民工就业稳定性问题。

高华和肖意可(2016)、赵维姗和曹广忠(2017)分析了就业稳定性的现状,探索了新生代农民工就业稳定性低的原因[11-12]。谌新民和袁建海(2012),以及曾江辉、陆佳萍和王耀延(2015),探讨了影响新生代农民工就业稳定性的因素[13-14]。杨河清和肖红梅(2014)、谢勇(2015)对就业稳定性的积极作用进行了系统分析[15-16]。

3.3? 就业质量问题研究

最早与就业质量有关的概念,是20世纪国际劳工大会上提出的“体面劳动”。就业质量具体是指新生代农民工就业过程中的具体情况,包括工作福利、工作环境、合法权益等要素。就业质量在新生代农民工就业问题中起举足轻重的作用。

張昱和杨彩云(2011)、赵蔚蔚和刘立坤(2013)、罗竖元(2015)从多方面对可能影响新生代农民工就业质量的因素进行了探讨[17-19]。林竹(2012)、张洪霞和崔宁(2014)再现了新生代农民工就业质量的现状,部分学者还提出了对策[20-21]。彭国胜和陈成文(2009)、张敏和祝华凤(2017)研究了就业质量在其他方面发挥的作用[22-23]。

3.4? 就业教培研究

在新生代农民工就业能力、就业质量、就业稳定性等方面,就业教培都发挥着正向作用。张佳和赵宝柱(2011),以及尚国亮、宋熙龙和张晓平(2017),强调就业教培对新生代农民工融入城市的重要意义[24-25]。吴济慧(2010),以及许纯蕖、林轩东和郭迪杰(2014),对新生代农民工就业教育培训现状和完善对策进行了分析[26-27]。郭明顺和王玉(2012)、张海枝(2014)分析了新生代农民工就业培训需求状况,并对如何应对这种需求进行了有效的探讨[28-29]。

管理研究,2014(6):44-48.

[16]谢勇.就业稳定性与新生代农民工的城市融合研究——以江苏省为例[J].农业经济问题,2015,36(9):54-62+111.

[17]张昱,杨彩云.社会资本对新生代农民工就业质量的影响分析——基于上海市的调查数据[J].华东理工大学

学报(社会科学版),2011,26(5):9-20.

[18]赵蔚蔚,刘立坤.新生代农民工就业质量影响因素的统计分析[J].统计与决策,2013(23):87-90.

[19]罗竖元.新生代农民工的择业行为与就业质量[J].华南农业大学学报(社会科学版),2015,14(1):46-55.

[20]林竹.新生代农民工就业质量测量与分析[J].贵州社会科学,2013(1):85-89.

[21]張洪霞,崔宁.市民化视阈下新生代农民工就业质量问题研究——基于全国3402个样本数据的调查[J].调研世界,2014(11):25-28.

[22]彭国胜,陈成文.关于就业质量问题的研究综述——以青年农民工为例[J].中国青年研究,2009(12):72-75+67.

[23]张敏,祝华凤.新生代农民工就业质量与社会认同问题研究[J].中国青年研究,2017(1):108-112.

[24]张佳,赵宝柱.职业教育促进新生代农民工城市融入研究[J].继续教育研究,2011(10):60-62.

[25]尚国亮,宋熙龙,张晓平.论新生代农民工的就业转型及继续教育[J].中国成人教育,2017(14):158-160.

[26]吴济慧.新生代农民工就业问题的职业教育策略[J].职教论坛,2010(19):18-22.

[27]许纯蕖,林轩东,郭迪杰.珠三角新生代农民工就业培训现状及优化路径[J].教育理论与实践,2014,34(21):23-25.

[28]郭明顺,王玉.新生代农民工就业培训需求现状与对策——基于辽宁省的调查[J].高等农业教育,2012(5):7-11+71.

[29]张海枝.新生代农民工就业培训的需求与供给问题实证分析[J].农村经济与科技,2014,25(3):183-185.

- 天津“8·12”爆炸事故信息传播研究

- 使用与满足理论与真人秀节目人物形象

- 官方微博传播效果提升策略

- 网络舆论的异化及善治:基于风险治理的视角

- 开放获取对国际眼科学期刊文献计量学指标的影响

- 探寻地方高校学报之发展瓶颈和突破路径

- 社会化媒体时代图书社群营销的逻辑建构

- 新时期我国法律图书馆文献资源建设出路

- 书籍装帧在美学形式中的设计探究

- 外国诗歌出版翻译难点与艺术性体现

- 语用学视角下网络语言编辑策略探讨

- 论叶圣陶编辑理论的现实指导意义

- 探析大学英语教材出版存在的问题

- MOOC背景下以课程开发为核心的大学英语教材出版研究

- 充分运用资源禀赋做好主题出版

- 书架

- 从《刮痧》看文化出版中的文化冲突与交融

- 用童年的“痛”呼唤抱诚守真的心

- 数字期刊产业发展的深度探索

- 历史与现在

- 翻译出版应关注的读者因素

- 中国文学翻译出版“走出去”:问题与对策

- “互联网+”时代图书馆信息服务浅析

- 数字出版产业发展的挑战

- 安徽少年儿童出版社成功举办2016年新春发布会

- antipatriots

- antiperistaltic

- antiperspirant

- antiperspirants

- antipesticide

- antipestilential

- antiphase

- antiphilosophic

- anti-philosophic

- antiphilosophical

- anti-philosophical

- antiphilosophically

- anti-philosophies

- antiphilosophies

- antiphilosophy

- anti-philosophy

- anti-philosophy's

- antiphony

- antiphysical

- anti-physical

- anti-physically

- antiphysically

- anti-physicalness'

- antiphysicalness

- anti-physicalnesses'

- 音容

- 音容凄断

- 音容历历

- 音容去后

- 音容如在

- 音容宛在

- 音容并茂

- 音容悄然

- 音容笑貌

- 音容若在

- 音容虽邈,懿范犹存

- 音容长杳

- 音容音仪

- 音尘

- 音峰

- 音带

- 音序

- 音序排检法

- 音序检字

- 音序词典

- 音延

- 音强

- 音形码

- 音形结合码

- 音征