杨菁

前些年我们回老家时,在有关部门的安排和文友的陪同下,到郧县青曲镇汉江边的一个小村落考察了传说已久的“寄死窑”。在我很小很小的时候,就听说过“弃老”的故事。相传在很久很久以前,年满60岁的老人,不管健康与否,都要被送上山,遗弃在洞中,给3天的食物,然后任其死亡。那个洞,就叫“寄死窑”。传说很古老,古老的让我一直以为那只是个传说,就像“牛郎织女”、“王母娘娘”和“孙悟空三打白骨精”的传说一样,都是人们海阔天空编造出来的。

那天,我们从市里上高速到了镇上,然后又开了十几里曲里拐弯的乡间山路,穿过村落,到了江边。下了车,走过一片沙滩地,跳过几个小水潭,朝山坡没走几步,就开始手脚并用爬上一段嶙峋的石崖陡坡。下面,还有几大块“纤夫石”,当年纤夫拉纤时,绳索在坚硬的江滩石上硬是磨出一道道深深的凹痕,看的人触目惊心。继续往上爬,拐过去,就看见在离江面十几米高的朝阳的山崖上,错落散布着十几个不太规则的方形的洞口,站在立陡的山崖上看过去,那些黑洞虎视眈眈,心突然吊起来了,有了惶惶然的感觉。

一行人走过去,在洞口向内张望。石窑呈筒状,窑内空间约一米宽,两米长,可躺下,不能直立。内壁有打磨过的痕迹,正中还有灯龛和烟痕。窑门口的石壁上也凿有不太清晰的波浪纹和树叶纹的图案,窑口有一长一短两个安装木门的槽痕,两侧有对称的栓门杠石凹。把人关进去后,从外面插上栓,就无法逃脱了。

我们的“向导”黄先生长期以来收集整理郧阳当地的民间故事和传说,来此地考察过多次,也到丹江口市官山镇的几处“寄死窑”进行过考察。他介绍说,在那里还发现了莲花瓣的灯龛;风化了的动物雕塑;还有的洞中有一个人头大小的小洞,小洞中凿出一块倒悬石笋状的尖利的石头,关进洞中的人,在无法忍受痛苦时,可以触石而亡。这里只是待死之地,到人真正死亡后,就被掩埋在另外的地方,所以在目前发现的所有的“寄死窑”里,都没有发现尸骨。

黄先生又说起了《斗鼠记》,那也是我小时候就听说过的传说,那是关于废除“弃老”风俗最著名的传说。远古时期,麇子国里蹿来了一只黄牛大小的犀鼠,横行乡里,祸害百姓,举国之内,无人能降。乡下有个叫杨三的孝子,头年将年过六十的父亲藏于家中,对外谎称父亲失足落水,被江水冲走了。老父亲得知犀鼠作怪的事情后,口授秘诀,让杨三养了一只几十斤重的黑猫,斗败了犀鼠,从此国泰民安。皇帝嘉奖杨三时,杨三斗胆说出了实情,让皇帝认识到老人值得孝敬和尊重的价值,从此废除了这个习俗。

汉江流域是古人类部落的密集区。麇子国在商代属古庸国,战国属楚地,传说发生在一个有据可查的时间地点,与“寄死窑”的存在相印证,证明了“寄死”现象是真实发生过的习俗,不是毫无根据的传说。是不是可以这样假设,“弃老”的风俗大概在春秋战国时就废止了?或者说,在战国之前,的确存在着“弃老”的风俗?

站在“寄死窑”前,看着悬崖下流淌的汉江水,有风声掠过耳旁,不由不想到,在月黑风高夜,那独自关在洞中濒死的人听着外面的风声水声,或许还有野兽的吼声,是怎样一分分一秒秒挨过去?那是何等恐怖的时刻?人类求生的本能在这些“寄死窑”里曾碰撞出怎样难以承受的苦痛?沉默的石头依然沉默,这些苦痛是无法考证了。同时,我想起了日本电影《楢山节考》,那是在世界上声名遐迩的一部影片。那里面也有“弃老”的习俗,不同的是被弃的老人年龄是70岁,那些老人是由家中长子背到楢山顶上祭山神的。

江边这个小小的村落不知有什么历史渊源,从有“寄死窑”的山崖上下来,黄先生说对面的山上还有几座汉墓,我们又爬了上去,捡了几块有鱼鸟造型的残破汉砖才下山。

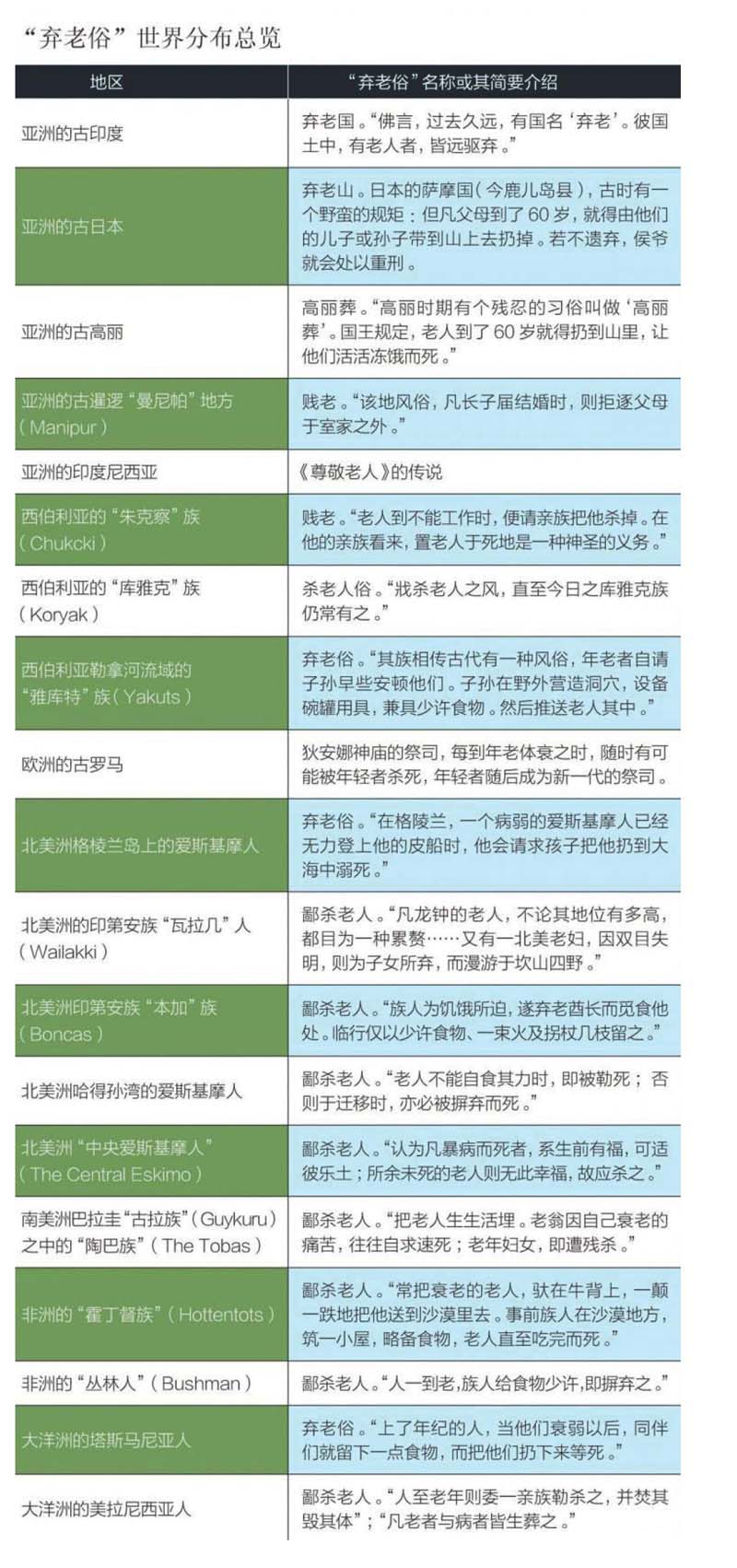

回来后,在网上查了查,根据目前能掌握的资料,全世界有很多地区和民族都曾有过“弃老”的风俗和传说,在很多文献中都有“贵壮贱老”的明文记载。“匈奴……壮者食其肥,老者饮食其余。贵壮健,贱老弱。”(《汉书·匈奴转第六十四回上》)“百姓丁壮者驱之以归,嬴老者咸杀之,或断手凿目,弃之而去。”(《旧唐书·吐蕃传》)

“断手凿目,弃之而去”,这比送到“寄死窑”更可怕。

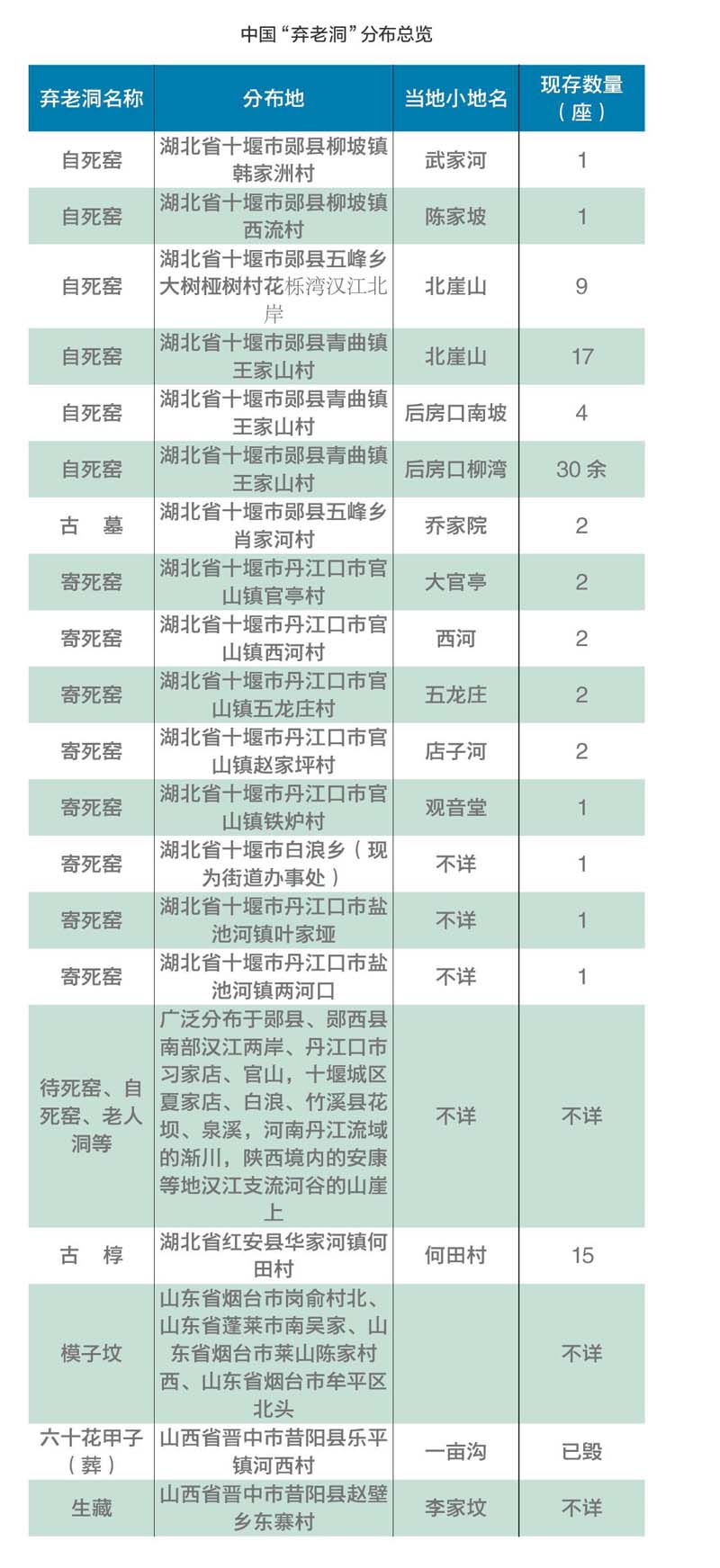

有学者还列出了表格,从拉美到欧洲、亚洲,都有“弃老”的习俗。但无论是日本的“姨舍山”、韩国的“高丽葬”弃老山还是印度的弃老国,都是没有实证的传说,只有在汉水流域郧阳府管辖的地区,发现了有证可考的人工石洞“寄死窑”。

这一趟走下来,那个曾经虚无缥缈的“寄死窑”,就实实在在搁在心里了。郧阳这个地方历史悠久,文化内涵深厚,有很多的人物和故事都是这样硬生生的蓦然出现,一直盘旋在脑海里,无法忘记。我只是有点遗憾,汉砖、纤夫石、寄死窑,这样货真价实的历史遗存却没得到足够的重视,可到处都在假模假式地搞莫名其妙的文化开发文化产业。那个更加莫名其妙的“十堰市”,宣传自己是“车城”,还曾经宣传要打造“东方底特律”(底特律都破产了,成了“鬼城”),却不宣传这世界上独一无二的人类文化学的珍贵历史遗产。我在长篇小说《绿水倾城》中稍稍触及,但连皮毛都算不上。

搁在心里的东西似乎没有动静,却在暗中发酵,不知是变成酒还是变成醋。断断续续地看了不少这方面的资料,对“弃老”这个风俗还存在着很多的争论和质疑。因为中华文化是“孝为大”、“孝为先”、“以孝治国”,这种“弃老”的风俗跟儒家思想有着极大的冲突,因此怀疑其存在。我小时候在父亲的训导下,读过“二十四孝”的故事,读得浑身不舒服,我反正不喜欢那些“存天理、灭人欲”的可怕故事,虽然我对父母很孝顺。几千年封建社会对“孝”的倡导,已到了令人发指的地步。但人类历史是一个发展的过程,生命应该有一个完整的链条,“弃老”风俗或许正反映了整个人类从野蛮到文明的历史进程。也有很多争论是关于“弃老”风俗发生在什么历史时期,有说可能发生在母系社会到父系社会的过渡期;有说是在渔猎和采集时期;有说是原始社会的末期;有说是从奴隶社会向封建社会过渡的时期;也有人认为是发生在极端自然灾害后艰难的恢复期,总之,是在一个生产力非常低下的时期。

这种推断是否科学不得而知,根据我的经验,很难说这样的习俗只能发生在远古时期。在某些封闭偏僻与世隔绝的地区呢?在“彩云之南”的泸沽湖畔,不是还有母系氏族社会的活化石摩梭人存在吗?虽然现在已经面目全非。

上世纪70年代,我下乡插队的村庄是离县城不远且紧邻公路的各方面条件较好的生产队,但其劳作的方式基本停滞在刀耕火种的时期,饥饿的故事到处流传,能吃饱饭就是很奢侈的事了。我多次听到有社员说情愿去坐牢,因为据说牢里还有白米饭吃。每年都有社员拿大米跟我们知青换红薯,1斤米换5斤红薯,然后储藏在地窖里,度过漫长的冬季。这一点跟《楢山节考》中大雪封山时村民只有土豆糊口很相似。村里最漂亮的姑娘大香有次在干活的山坡上充满憧憬的对我说,她一生下来,算命的就说了,她是个命好的人哩。那时十几岁的我一脑门子的想入非非,对她的“命好”很感兴趣,万一她是个大富大贵娘娘命呢?就问道:算命的没说具体是怎么个好法?她的眼中闪着荧荧的亮光自豪地回答道,说我这辈子能吃饱饭哩!

我当时那个失望!能吃饱饭算啥“命好”嘛!从城里下来的我理所当然的想。大香和我生长的“城里”空间距离不过几十里远。她当时的神情和她这句话,至今无法忘记。而且,她说这些话的语气和《楢山节考》中辰平续娶的媳妇吃上了鳗鱼饭的喜悦多么的相似!

这不过是几十年前的事情,现在听起来像天方夜谭。

这样的故事还有很多很多,当然这样的故事不具有考据的价值。但是有太多事情只能假设推测,是无法考据的。我不想考据,我想寻找“寄死窑”背后人类生存状态的秘密,我相信人类的秘密有一部分就来自这种封闭和原始,来自那些我们不可知的存在。

在电脑上,我又看了两遍《楢山节考》,1958年版是木下惠介导演的;1983年版是今村昌平导演的,并于当年获得戛纳电影节金奖,取得了世界性的声誉。在中国,今村昌平有很多的影迷,尤其是年轻的影迷。1958年版的电影是戏剧化舞台风格,故事的推进和楢山小调的音乐节奏紧紧相扣,给人以紧迫诡异的感觉。1983年版虽然用了很多象征主义手法,蛇、鼠、鱼、青蛙、燕子、昆虫、猫头鹰不时带着隐喻色彩穿插其中,但整体风格是写实的,导演手法和拍摄技术更具蒙太奇的特点。在今村昌平的版本里,出现了火力挺冲的猎枪,有猎枪就有子弹火药,故事应该不是发生在远古时期。两个版本不分高下,只能说是陈年佳酿,历久弥新,看了依然有一种痛彻心扉的震撼感。

虽然艺术风格和拍摄手法不同,但故事的主要情节大致相同,仍然是二战后日本著名小说家深泽七郎的小说《楢山节考》的框架。这部短篇小说中的故事是深泽七郎根据楢山小调虚构而成,“节”在日语中也有“曲调”的意思,被认为是日本战后最优秀的作品,并得到三岛由纪夫的推崇。故事很简单:日本古代信州一个贫苦的小山村里,由于粮食长期短缺,老人一到了70岁,就要被子女背到山上等死,以供奉山神。故事从阿玲婆69岁那年展开……我们看到了在原始、粗糙、恶劣、严酷的生存环境中,人和禽兽一样只有最低级的赤裸的本能需求,像动物一般活着。同时,也让我们看到,在生命、人、自然之间还有种种残酷的平衡。

电影表现了一种“残酷之美”?也有人说,这是一则关于生存的寓言。还有人说,这便是那太有名的“优胜劣汰物竞天择”!

只能说,人类任何一种习俗的产生,都与当时当地的生存环境密不可分。当生活中只剩下吃饭、性、死亡时,生命的法则很简单,贫困和饥饿使人们建立了最朴素的生命观:粮食即是生命。生之难,死之易,在绝境中,让族群传下去,让年轻人活下去是唯一的人生目的,是最大的道德法则。所以,在影片中,阿玲婆面对死亡,“残忍”地磕掉自己的牙齿,有条不紊地为儿孙谋划今后的生活,从容镇定地为自己安排“后事”,甚至催促早日将她送上楢山,是深谙生存的虚无,还是明白必须牺牲个体从而保全集体是一种责任义务,还是在习俗的压力下视死如归?

看着在漫天的风雪中阿玲婆如佛般坐化,那一刻,真的想流泪。真的是“残酷之美”!

人类在不断发展进化,唯有死亡是一个亘古不变的事实。

楢山下的人们把老人送上山和汉水流域把老人送进“寄死窑”只是形式上的不同,其结果是相同的。

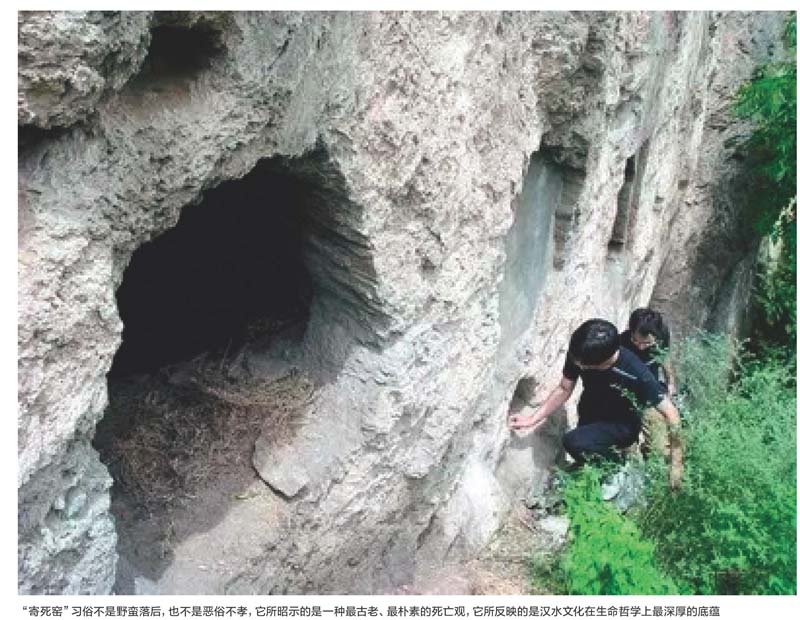

所以,有学者认为:“寄死窑”风俗的形成和延续,不仅反映了汉水流域一定历史时期社会生产力和物质经济的发展水平,也反映了当时当地社会文化和文明的进化程度,并突出而鲜明地折射出汉水流域人们对生命和死亡的态度和观念。可以说,“寄死窑”习俗不是野蛮落后,也不是恶俗不孝,它所昭示的是一种最古老、最朴素的死亡观,同时也是一种最自然、最理性、最世俗、最崇高的死亡观,它所反映的是汉水文化在生命哲学上最深厚的底蕴。

是否“道德”的讨论不是一句话两句话能说清楚的,何况,很多习俗的道德性是由后人附加上的。更何况,何谓“道德”?在当今中国,资源枯竭、环境恶化、竞争激烈,“老龄化”来势汹汹,“贵壮贱老”现象亦然抬头,只是表现形式不同。甚至,“壮”亦不“贵”,“贵”的是“小鲜肉”。年轻人已强烈感受到老年人在挤占他们的空间。在人类高度文明的今天,为何出现这种“返祖”现象?还有很多明显是糟粕的封建学说和封建道德观,被冠以各种美名在中国甚嚣尘上,这是发人深省的。

深泽七郎根据几首民间流传的楢山小调写出了《楢山节考》,两位独具慧眼的日本导演又将其拍成电影,成了传世之作。看到这个创作过程,不能不受到触动;面对汉江河畔那一座座实实在在存在着的“寄死窑”,怎能无动于衷?

这就是汉水流域“寄死窑”和《楢山节考》之考?

- 人民币汇率变动对我国房地产价格的影响分析

- 无公害物流系统建设的意义与对策

- 金融支持中小城市房地产去库存对策研究

- 浅析快时尚品牌H&M在华营销策略

- “一带一路”倡议下中国企业跨国投资风险分析及防范策略研究

- 基于管理视域下的企业会计信息系统建设研究

- 基于网络经济学视阈下的中美互联网金融差异探讨

- 会计与经济发展的关系

- 绿色贸易壁垒对我国出口贸易的影响分析及对策探讨

- “一带一路”倡议背景下中韩经贸合作潜力分析

- 企业协同创新网络对创新绩效的影响研究综述

- 浅谈住房公积金发展对地方经济的影响

- 关于高校财务管理内部控制的探讨

- 新形势下我国外汇储备规模的探讨

- 基于事业单位财务管理的探讨

- 基于博弈论的第三方支付税收监管分析

- 军工科研院所科研成本财务控制的现状及对策分析

- 提升外事管理工作价值,助力国有企业国际化升级

- 事业单位预算管理问题及完善对策研究

- 论事业单位财务预算管理

- “互联网+”时代背景下公司定位与企业战略关系研究

- 当前会计原始凭证无纸化的实现基础探讨

- 知识产权质押融资助力中小企业发展的业务模式选择

- 新医改背景下医院财务管理研究

- 浅谈食品营养对身体的重要性

- icings

- icon

- iconic

- iconical

- icons

- icon's

- i could have died/i almost died

- i couldn't put it down

- i could've kicked myself/i've been kicking myself etc

- be in progress

- be in rehab

- be in retreat

- be insane/be out of your mind

- be in sb's favour

- be in sb's power

- be in sb's way / be in the way / get in sb's way / get in the way

- be in shape

- be in short supply

- be in shreds

- be inside

- be in sight

- be insistent

- be inspired by

- be in sth

- be in store

- 等同,比并

- 等周问题

- 等呼

- 等喻

- 等因

- 等因奉此

- 等外

- 等外品

- 等天

- 等头

- 等夷

- 等夷之心

- 等契

- 等好

- 等子

- 等守

- 等宜

- 等差

- 等差数列

- 等差级数

- 等平

- 等异

- 等式

- 等当

- 等待