和壮

摘 要:通过收集整理甘肃省下属14个地市,自治州的GDP和省域面积数据,采用赫希曼-赫芬达尔指数、GE系数和地理集中指数等统计测度方法来测量甘肃省1991年-2017年省域经济空间集聚水平的时空演变状况。测度结果显示:20多年来甘肃省省域空间经济集聚程度整体总体呈现出周期性的“群峰”态势,局部有波动。最后,文章对这一测度结果给出了理论解释,提出了相应的政策建议并总结了文章的不足以及今后的研究方向。

关键词:甘肃省;空间经济集聚;赫希曼-赫芬达尔指数;GE系数;地理集中指数

一、引言

空间经济集聚不仅反映了区域经济的收敛与趋异更关乎“优化经济发展格局,促进各地区协调共同发展”的政策要求。空间经济集聚有利有弊其具体效益要看集聚的水平,适度的经济集聚有利于产生规模经济,提高公共资源利用效率,但过大的集聚水平也会导致区域环境承载力下降,空间协作分工水平低等问题。同时空间经济集聚水平也影响着区域发展的不平衡水平,根据“隧道效应”理论,有限的集聚有助于提升落后地区的积极性,但区域差异发展到一定程度,这种“积极性”就会消失,落后地区就会产生相对被掠夺感,严重的话甚至会通过游说等途径迫使政府通过某些途径来弥补区域间的差异,这就会助长落后地区的惰性,打击发达地区的积极性,进而阻碍社会经济的整体发展。因此,维持一种理性适度的经济集聚水平对于地区经济的良好运行至关重要。但是认清事物的现实是一切进一步研究的基础,同时测度指标的选择,数据的来源也决定了测度结果的准确性。甘肃省地处西部空间经济发展板块,同时也是“一带一路”区域联动发展战略的重要组成部分,各地市在社会经济发展水平上具有着一定的异质性,本文的意义在于对这种“异质性”水平展开测度,不仅为学术上开展进一步研究完成了基础性的工作同时也为政策制定者提供了可参考的现实情况反馈。

以往的学者就经济集聚水平对经济发展的影响,经济集聚与社会整体发展的协同关系等方面展开了大量的研究也取得了显著的成果。曹玉平(2017)解释了空间经济集聚对经济增长的作用,得出了积聚对经济增长基本呈现倒U型关系,并且受科技创新能力的影响产生上下位移的结论;董直庆;王辉(2019)采用空间杜宾模型阐述了空间经济集聚与区域经济增长异质性的相互关系,结果显示经济集聚对城乡经济增长的异质性水平作用显著;姚鹏,张明志(2019)闡述了经济积聚城市类型的相互作用关系对于城市生产率的影响,得出了工业企业集聚可以显著提升城市生产率,但这种影响因城市性质的不同而具有一定差异性。可见学者对于经济集聚的研究大多将其作为解释变量或被解释变量来论述其影响因素或溢出效应,对于反映现实情况的经济集聚水平的测度研究相对较少,本文便是针对这一问题利用甘肃省内12个地市2个自治州27年的经济发展数据对甘肃省整体经济集聚水平展开测度。

二、测度方法与数据来源

1.积聚测度方法及数据来源

(1)赫希曼-赫芬达尔指数

HHI计算公式中,Xigt表示甘肃省(为在公式中方便表示甘肃省用G来代替)在第t期下属的第i个空间单元的GDP,所以Sigt就是第i个空间单元的GDP在第t期的GDP占甘肃省同时期GDP总量的比重,ngt意为甘肃省下属的空间单元数量文中为14个地市。但是HHI指数的问题在于会受到下属空间单元数量的影响而导致测度结果的偏差,因此本文采用曹玉平(2016)提出的标准化之后的赫希曼-赫芬达尔指数来进行下一步的测度。

(2)EG指数

EG指数是由Ellison和Glaeser在1997年提出的,计算方式如下:

Aigt表示第i个空间单元的面积占甘肃省面积的份额,其余字母的含义与HHI相同,如果所有的经济都由面积最小的地域产生的话,则此时GE指数为越大则表示经济集聚水平越高。

(3)调整地理集中指数(AGC)

GCgt表示调整前的地理集中指数计算公式,

2.数据来源

本文按照甘肃省最新的行政区划,以甘肃省14个地市自治州为对象采用1991年至2017年共27年的甘肃省各地GDP及区划面积数据。本文用到的数据全部来自《甘肃统计年鉴》(1992-2018)。

三、测度结果描述

1.赫希曼-赫芬达尔指数(HHI)测度结果展示

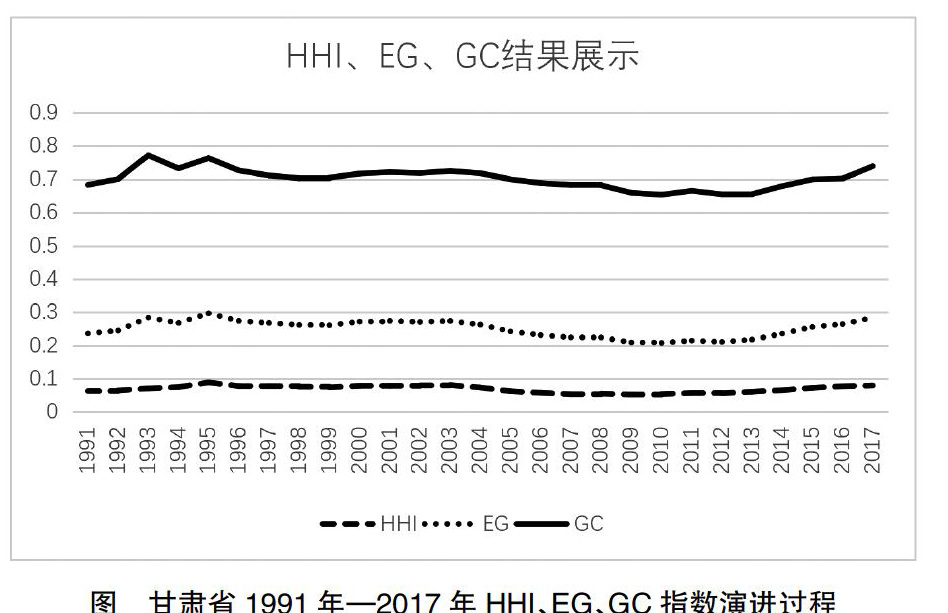

由图可知,甘肃省1991年—2017年的经济集聚HHI指数呈现先上升,后下降,再上升的总体趋势。指数从1991年开始逐年上升,至1995年到达顶峰为0.089,随后开始逐步下降,2009年到达最低点后又开始上升。指数分布于[0.052,0.089]之间,均值为0.07,极差为0.037,总体来讲波动不大,说明甘肃省的空间经济发展不平衡程度得到了较好的控制。

2.EG指数测度结果展示

由图EG指数的测度结果可知,1991年—2017年甘肃省经济集聚GE指数总体趋势与HHI类似,均呈现上升,下降,上升的过程。1991年至1995年间GE指数的波动较大,1996年开始缓慢下降至2010年到达最低点0.223,随后又开始逐年上升。HHI指数分布区域为[0.154,0.223],均值为0.184,极差0.069.总体波动不大。

3.地理集中指数(GC)测度结果展示

由测度结果可知,1991年至1998年GC指数呈现迅速下降的趋势,随后1998年至2008年发展较为平稳并略有下降至2016年止降转升。1991年-2017年地理集中指数分布区域为[0.437,0.517],极差为0.08,同时2017年和1991年相比地理集中指数有所下降,说明甘肃省27年来没有出现随着经济水平的发展,空间经济发展不平衡程度也随之拉大的现象。

四、解释与分析

测度结果描述:由上述研究结果可以看出用三种不同的测度方法测度出了比较一致的集聚结果,均呈现先上升后下降再上升的周期性的“群峰”结构。其中从1991至2012年间甘肃省空间经济集聚水平呈现先升后稳再下降的过程(1991至1995年集聚程度呈上升态势,1995年至2006年集聚水平到达一定程度后趋于稳定,2007年至2012年呈下降态势)总体呈现“倒U型”的发展态势,这一时期空间经济集聚水平的动态演变基本迎合了威廉姆森假说的内容。但2013年起三种测度方法的结果显示集聚水平均开始上升。

解释说明:甘肃省空间经济集聚水平的时空演变主要可以分为四个时期:第一时期,1991年至1995年前后:这一时期伴随着改革开放的深入进行,甘肃省出于经济发展的现实需要,集中有限的资源做强做大中心城市以充分发挥发达城市地区的经济带动作用。为充分发挥政策等资源的效率,发达地区更容易获得政府在基础建设,政策扶持,招商引资等方面的倾斜,出于关联市场,公共资源,规模效应的吸引,资本等要素更容易在发达地区积聚,因此这一时期经济集聚水平较高;第二时期,1996年至2003年前后,这一时期甘肃省的经济集聚水平呈现较为平稳的态势,很大程度上是由于甘肃省经济增速在1996年达到了前后十年的最高值为11.96%,加之“亚洲金融危机”的冲击,导致甘肃省的经济增速在1996年后一路下滑至2003年的9.5%,其经济集聚水平也在1996年起保持了一个相对高位震颤的态势。第三时期,2004年至2012年前后,经济集聚水平呈现下降态势,这一时期集聚水平的下降则主要是为了顺应协调-联动发展的要求,为实现全面建成小康社会,甘肃省在2003年出台了《甘肃省全面建设小康社会规划纲要》(2003),全省经济工作的中心由效率逐步转向公平,同时“西陇海兰新线经济带”的建设也在发挥中心城市带动作用的同时促进了“陇海线”沿线城市的发展;“互联网”的普及也使得异地的交流联系更加方便,使得教育等公共资源与要素的异地可获得性提高,发达地区的吸引力下降,协调联动发展战略的推进与互联网的普及使得这一时期的总体经济集聚水平有所降低;第四时期,2013年至2017年前后集聚水平在经历了下降后开始上升,这一时期的集聚水平主要受到政策的影响,2012年“兰州新区”批准成为国家级新区,五年来在增长带动,产业发展,对外开放方面都发挥着引领作用,直接吸引了各项经济要素的聚集;2013年“一带一路”倡议实施,直接促进了沿线地区外贸经济的发展,获得了相比于其他地区更大的政策优势;2014年“经济新常态提出”,全国范围内的经济增速普遍放缓,同时为顺应“转变经济结构,提高经济发展质量”要求,兰州等区域中心城市更容易获得高新技术产业的投资布局,这些都直接促成了要素在这一地区的布局与积聚,导致2013年后经济集聚水平有所上升。

五、结论与政策建议

由上述测度结果不难看出,甘肃省集聚水平由外部条件决定的周期性的“群峰”结构。甘肃省应充分发挥“丝绸之路经济带”建设中的独特区位优势,立足本省实际,充分发挥各地市的区位优势、要素优势、政策优势。积极探索“脱贫攻坚”任务的区域协调作用,在落后地区合理的布局具有地方特色,有发展条件的产业,承接发达地区由于要素价格上升而转移的产业,在解决就业、脱贫问题的同时促进区域间优势互补,协调联动的经济发展新格局。充分发挥甘肃省在“通道物流”、“中医中药”、“循环农业”等产业优势,在符合条件的地区建立起一批高产值、高附加值、高社会效益的原材料深加工企业。积极地承接中东部地区的产业转移,发展机械加工、来件装配、来料加工型产业,将人力资本、技术资源、人才优势、政策扶持更多的配给到有效率,有带动性部门和区域。加快兰州-西宁城市群建设,推进“中兰客运专线”、“沿黄快速物流通道”建设,提高周边城市的互联互通水平。积极发挥兰州的首位城市职能,进而形成具有较强竞争力的开放性城市集群。实施中心城市带动战略,打造中心城市与周边城市的便捷交通网络,提升互联互通水平,诱致扩散效应。国家也应明确甘肃省在全国范围内的区域定位,给予甘肃省适当的政策支持,在高技术产业布局发展,外资布局,财政支持等方面向甘肃合理倾斜,充分发掘甘肃省的省内发展动力,发挥甘肃省在西部经济社会发展中的正面溢出效应,从而提高整个地区的经济发展水平,助力宏观层面的经济增长。

国家也应明确甘肃省在全国范围内的区域定位,给予甘肃省适当的政策支持,在高技术产业布局发展,外资布局,財政支持等方面向甘肃省合理倾斜,充分发掘甘肃省的省内发展动力,发挥甘肃在西部经济社会发展中的正面溢出效应,从而提高整个地区的经济发展水平,助力宏观层面的经济增长。

参考文献:

[1]曹玉平.空间集聚、技术创新与中国省域经济增长——基于面板数据FE-IV模型的实证研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2017,19(06):58-69.

[2]万丽娟,刘敏,尹希果.财政分权、经济集聚与环境污染——基于省级面板数据的实证研究[J/OL].重庆大学学报(社会科学版):1-11[2019-11-26].http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.c.20191022.1057.002. html.

[3]董直庆,王辉.城镇化、经济集聚与区域经济增长异质性——基于空间面板杜宾模型的经验证据[J].学术月刊,2019,51(10):54-66.

[4]曹玉平.空间经济分布结构的测度方法及其评述[J].经济问题探索,2016(08):185-190.

[5]Ellison G, Glleaser E. Geographic Concentration in U.S. Manufacturing Industries: A Dartboard Approach[J].Journal of Political Economy,1997,105(5):889-927.

- 中小企业普及会计电算化面临的问题及解决对策

- EPC总承包模式下的造价咨询控制要点分析

- 小米公司营销模式浅析

- 浅谈竞争性谈判采购中最低评标价和综合评分法的综合运用

- 第三方移动支付用户感知与顾客品牌忠诚度相关性研究

- 浅析电信营销渠道的管理与完善

- 政府绩效考评实践探讨

- 基于主成分分析的贵州省经济社会发展综合评价

- 地方视角下贵州地方政府性债务问题研究

- 国际经济贸易中外汇风险的防范研究

- 研究电子商务对经济贸易模式发展的影响

- “一带一路”战略视域下的新型国际关系构建

- 新时代扶持小微企业提质增效发展政策精准供给研究

- ODR机制及其在中国的发展探析

- 第三方支付平台间的商标侵权战

- 推进事业单位档案管理工作规范化郾曜蓟的策略研

- 高校无形资产核算与管理问题及对策浅析

- 新形势下深化国企党建工作的思考

- 企业内部控制存在的问题及制度建设

- 经济适用房管理中的问题及对策

- 完善卫生事业单位资产管理的思考

- 事业单位内部控制制度制定中的难点与对策

- 基于ERP系统环境下的企业内部控制研究

- 中小型企业ERP管理与内控的实施研究

- 公共关系在企业管理中的应用分析

- hitting-off

- hitting-on

- hitting-out

- hypercalcaemic

- hypercapnic

- hypercarnal

- hypercarnally

- hypercatabolism

- hypercatabolisms

- hypercatharses

- hypercatharsis

- hypercautiously

- hypercautiousness

- hypercautiousnesses

- hypercellular

- hypercellularity

- hypercharged

- hyperchlorhydric

- hyperchlorination

- hyperchlorinations

- hypercholesterol(a)emic

- hypercivilization

- hypercivilizations

- hypercivilized

- hyperclassical

- 凭借权势造成特殊地位的个人或集团

- 凭借权势,专横跋扈

- 凭借权势,欺压别人

- 凭借某种事物或手段以达到某一目的

- 凭借武力

- 凭借武力居于领导地位

- 凭借着他人的宠爱

- 凭借着胜利的形势

- 凭借着风力

- 凭借祖先的功勋循例做官

- 凭借祖先阴德而享受的福气

- 凭借祖先阴德而享的福

- 凭借补词

- 凭借进言谋取利禄

- 凭借陡峭的高山

- 凭借险要地势

- 凭借险要地势等条件顽固抵抗

- 凭借顺乎天命的力量

- 凭借风云飞腾而上

- 凭借高处

- 凭借高山的险阻

- 凭借,依赖

- 凭借,依靠

- 凭借,倚仗

- 凭借,借助