王丽娟

摘要:蒙古民族自古被誉为骁勇善战马背上的民族。在阿拉善地区分布广泛的岩画群中有题材广泛的反映游牧民族生活的岩画题材。从征戈岁月中走向定居生活的蒙古民族中,马是人们生活中最亲密的伙伴。

关键词:阿拉善 岩画 马形象

蒙古民族自古被誉为马背上的民族。阿拉善高原地处北疆,东接宁夏回族自治区和内蒙古自治区乌市、鄂尔多斯市、巴彦诺尔市,西南与甘肃省相邻,北接内蒙古高原。阿拉善地区岩画分布广泛、数量多、类型多样,在中国乃至世界岩画享有盛名。阿拉善岩画经历沧海桑田的变迁,与贺兰山紧密相连。今天的贺兰山不仅是我国西北地区的一道天然屏障,也是重要的自然地理和人文界山。它遏制了西伯利亚寒流汹涌东进的势头,阻挡了腾格里沙漠前进的脚步,也阻止了湿润的东南及风,使得贺兰山东西两侧气候、水源、植被都有着显著的差异。自夏起。至秦代,羌、林胡、匈奴等北方草原民族先后游牧于贺兰山地区。

在人类还没有出现文字之前,岩画就成为北方草原游牧民族记录生产、生活方式的一种手段,如同人们在沙滩上行走留下的串串足迹。最早的图画可能像儿童那样从信手涂抹开始的。”贺兰山岩画早已脱离信手图画的原始阶段,有的动物图形带有象征的意味,与甲骨文的象形字有些相似。在蒙古民族中流传着这样一段动人的传说:有一位牧人养育了一匹白色的骏马,每天与自己朝夕相处,后来马儿生病没有了,牧人为了寄予相思,在乐器上作了马的头像,用马尾上的鬃毛作了琴弦和弓弦,每当想起心爱的骏马,就拉起马头琴,琴声回荡在久远的草原。由此我们深刻感知蒙古民族对马的认知。岩画作为一种全球性的文化现象,以独具特色的画面构成,富于表现力的认识发展。

岩画学家陈兆复曾指出:“在岩画和其他原始艺术中,最具有某种诱惑力和神秘性的,是那些由几何线条组成的各种符号图式,它们似乎要包藏起一个永久的秘密。”阿拉善高原起源于距今一亿三千万年前的地质时期,早在旧石器时代晚期,人类活动的足迹已踏上了这片广袤的土地,古老岩画群的发现,印证了阿拉善文明的古老起源。

一条条蜿蜒曲折的线条,在岩壁上,岩画的造型技法有凿刻、磨刻和线刻,画面内容为狩猎、放牧、战斗、神佛、日月星辰、寺庙建筑、舞蹈、竞技。一幅幅岩画所体现出来的文化特征,反映出活动阿拉善古代族群在文化结构上的某些复杂性。在他们身上,明确显示出出草原游牧民族的古老传统,同时,似乎又融合了相当文化传统。

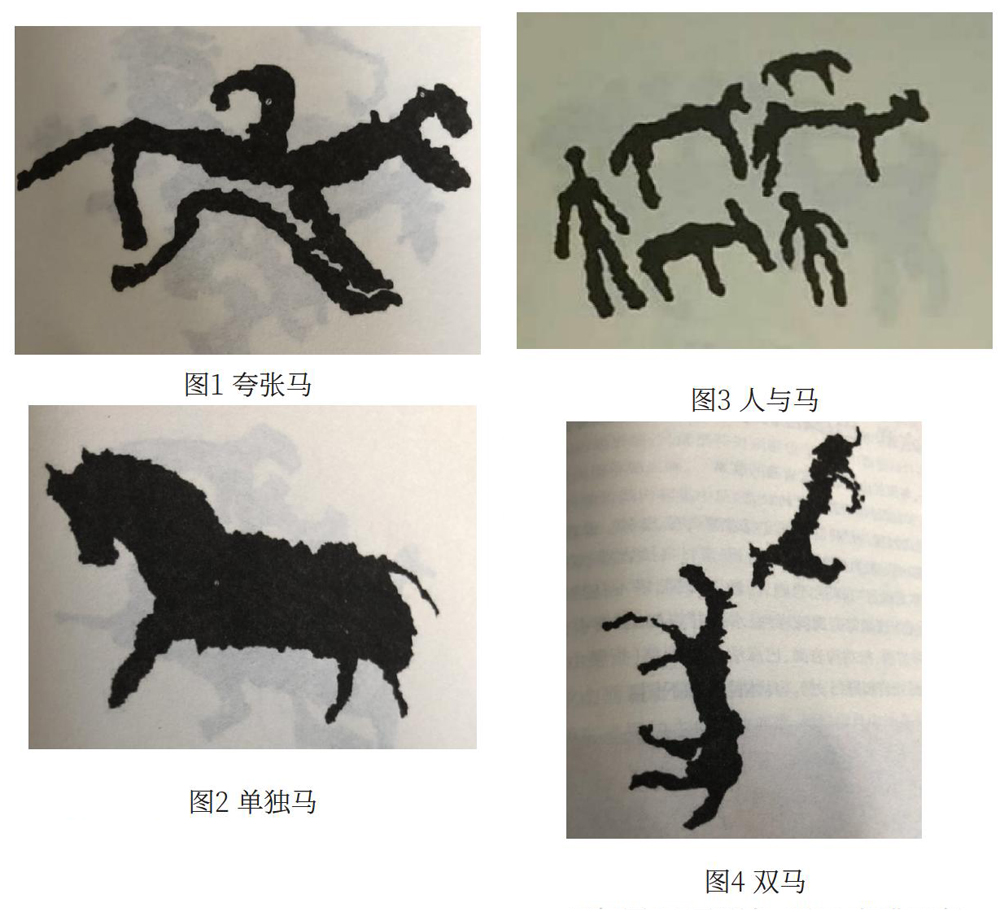

在内蒙古阴山区域、阿拉善曼德拉山岩画中的马形象包括五种分类:单独马形象、双马形象、夸张马形象、马与其他组合形象、马群形象。

如图1夸张马形象:这一形象在图像上基本是由单匹马形象的演化而来,以线条和夸大为主,形象的把马的躯干、头部、四肢等部位,马尾上扬,四蹄张开,奔跑,躯干的夸张就使得腿部变短,展现出蒙古马张扬、健硕的感觉。夸张表现表现了骏马在驰骋时候,不受拘束、自由自在飞奔的景象。

如图2单独马形象:这一类别基于马的基本形象为主的,使用细线条和很窄的画面的形式对马进行创造,大部分展现马的活动形式为主,如马的走姿、卧姿等,有极个别岩画图像是将运动形象用比较具有特性的动作展现出来,可以说是将马的形象生动逼真的展现出来。

如图3马与人物组合形象:图案主体有些模糊,可初步辨认的有两个骑者,一匹马。制作方法为凿刻,采用阴刻表现手法,图幅宽26厘米,高15厘米,色泽为土黄色;圆石,裸露于地面,表明光滑,有细的裂纹。

又如图4双马形象:两匹,相背而行。图案主体基本清晰,制作方式为凿刻,采用陰刻线条表现手法,整个图幅宽34厘米,高16厘米,色为灰褐色;圆石,露于地表。

通过以上岩画题材中马的形象简单了解,充分表明马与人的关系密切,又说明这一地区是以流动的狩猎经济形式为主。从某种意义上说,阿拉善岩画的基本文化类型和艺术形式,是中国岩画的一个文化缩影。

- 我国职业足球俱乐部的商业价值与运营模式分析

- 网络促销方式对购买行为影响的探究

- 上海市养老机构运营困境及对策研究

- 中国保险业交叉销售模式发展现状与若干建议

- 浅析企业税务筹划风险及防范

- 医院成本核算在绩效考核中的运用分析

- 论加强乡镇财政管理的必要性

- 浅析公立医院全成本核算存在的问题及解决对策

- 医疗改革环境下公立医院运营绩效管理探析

- 加强公立医院全面预算管理的对策探析

- 公立医院全面预算管理若干问题探讨

- 高等院校国有资产管理问题及对策分析

- “一带一路”与经济发展

- 国际贸易开放度在经济增长中的作用研究

- 国内农村三产融合研究综述

- 关于农村集体经济组织成员资格界定工作的制度创设与应对之策

- 康县美丽乡村建设的模式研究

- 论基础设施建设在乡村振兴战略中的推动作用

- 乡村振兴战略总要求的理论分析

- 城镇化进程中土地资源优化配置问题研究

- 我国工伤保险制度存在的问题及对策

- 建筑施工企业资金管理存在的问题及对策探讨

- 浅析基层医疗卫生机构财务管理问题和对策

- 浅析公立医院财务管理存在的问题及对策

- 格力电器财务管理模式研究

- patriotic

- patriotical

- patriotically

- patriotism

- patriotisms

- patriots

- patrol

- patrolled

- patroller

- patrollers

- patrolling

- patrolman

- patrolmen

- patrols

- patrol²

- patrol¹

- patron

- patronage

- patronages

- patronate

- patrondom

- patrondoms

- patronee

- patrones'

- patrones

- 头动

- 头势

- 头匹

- 头午

- 头厅相

- 头发

- 头发上生疮——有毛病

- 头发上贴膏药

- 头发上贴膏药——毛病

- 头发下垂

- 头发下垂的样子

- 头发不剪总要长的

- 头发不剪,总要长的

- 头发丝

- 头发丝上刻仕女图——入细入微

- 头发丝儿打结

- 头发丝儿扣算盘——精打细算

- 头发丝儿扣老虎

- 头发串米糊——莫提啦

- 头发久不梳洗,发乱脸脏,如囚犯一样

- 头发乌黑浓密

- 头发乌黑稠密

- 头发乱

- 头发乱的样子

- 头发像韭菜,割了还会生;脑袋像公鸡,砍掉还打鸣