“傅译传人”,世上唯有罗新璋

邓郁 余子奕

罗新璋。图/朱穆提供

2022年2月22日下午,翻译家、《红与黑》经典中译本作者罗新璋因病离世,终年85岁。

在法国文学翻译界,罗新璋不属于最耀眼和着作等身的译者,但圈内人都称,他只要出手,皆为精品,其简洁古雅的译文颇有傅雷之风,被誉为“傅译传人”。

罗译《红与黑》迄今被多家出版社一版再版,达四十多个版本。罗新璋主编的《翻译论集》和《古文大略》也给后世留下丰厚和精当的学术遗产。而更令人们感怀的,还有罗新璋近乎极致的严谨、令人莞尔的幽默、对后辈与友人的情深意切。

翻译家施康强在《后傅雷时代》一文中曾说,他们这一代的法国文学翻译家,或多或少都是傅雷的私淑弟子。

这当中,罗新璋的表现更为特别。

在北大上学时,他读了傅译作品,惊为天人,便将傅雷译作全部研究了一遍。

“傅雷对翻译的要求是行文流畅,用字丰富,讲究色彩变化,而且他讲究用字不重复。伏尔泰有一句话:Il y a du divin dans une puce;傅雷译成‘一虱之微,亦有神明’,这‘之微’两字加得好,反衬(神明)至大。”罗新璋总结。

他极爱傅译的《约翰·克利斯朵夫》,大二看了第一卷原文,接着顺下去,从中文看全书,“相见恨晚”。傅雷在此书中融进了自己的朝气与生命激情,克里斯朵夫雄强的个性,也对自认“性格偏弱”的罗新璋形成很大的激励,觉出“尤其在青年时代,宜于培养一种崇尚坚忍的斯多葛精神(古希腊的斯多葛学派强调人要把痛苦视为人生的一部分,必须直面并且克服这些痛苦)”。

毕业后他工作的国际书店,前院办公,后院就是宿舍。他定出一张作息表,保证一星期40小时纯学习时间,四年不看电影不看戏,“有所为就只能有所不为”。

法语逻辑缜密,语法复杂。翻译家郑克鲁当时是从背诵两万六千生词的《法汉词典》开始入门。罗新璋的自学法,则是——抄。

9个月里,他抄完了傅雷翻译的《高老头》,整部《约翰·克利斯朵夫》、两篇梅里美、五本巴尔扎克,且是把傅译的中文写在原文的字里行间,一一对照品读。傅雷在1949年后译有274万字,罗新璋足足抄了254万字。抄《约翰·克利斯朵夫》前,他理了个发,下了决心,“灭此朝食”,等全书抄毕,两个半月,头发已长得像囚犯。

罗新璋曾说,有时看了下一句法文,回头看傅雷的译法,好像是从自己脑子里迸出来一般。抄写期间,《世界文学》杂志约他翻一篇八千字的小说,他三晚就完成了。用香港翻译学会会长、学者金圣华的话来说,这正如“‘观千剑则晓剑,读千赋则善赋’,说‘傅译传人’,世界上不作第二人想,唯有罗新璋才当得起”。

1962年底,罗新璋拟信把翻译上的疑难困惑向傅雷请教。次年1月初誊写寄出,傅雷两天后就回了信,提出:“愚对译事看法实甚简单:重神似不重形似;译文必须为纯粹之中文”,要求将原作化为我有,方能谈到迻译。

金圣华回忆,她准备有关傅雷的博士论文时,从傅聪傅敏兄弟那里得到很多宝贵的一手资料、手稿。再版《傅雷家书》时,他们托付她把其中的法文和英文信函翻成中文。“罗新璋把傅雷先生和罗曼·罗兰的信件也翻成中文。我心里感觉,他才是翻译傅雷家书最棒的人选。我们算是研究傅雷的同道中人,但他跟我之间绝对没有同行如敌我的排挤、猜忌,反而是终生的默契、尊重和欣赏。”

抄写“傅译”,不只是一个学子自我造血的传奇,也是他面对人间不公的某种抵抗。

1957年秋,罗新璋从北大西语系毕业时,正遇上“反右”,原本他和德文专业的樊益佑一道被分配去人民文学出版社;因樊成了右派,出版单位不能去,上头草草了事,就把两人一起派去国际书店。主要的工作是汇集和核对全国各地的订书订单,再统一寄给外国经销商。

西语系和国际书店说明情况,希望调整;法语教研室主任郭麟阁推荐罗新璋去商务印书馆,商务要,但书店不肯放。同学柳鸣九对罗新璋说,只好靠自己努力,将来叫社会承认吧!

1963年,罗新璋父亲去世,他微薄的薪水要养六个人,实在力不从心。为节省京沪两地开支,他申请调回上海,书店依然不准。人事处后来还通知有关出版部门,勿发表罗新璋的译稿。多年后,罗新璋和中法同文书舍创始人朱穆说起这段“阳光永远也照不进来”的往事,依然愤愤不平。

直到后来对外刊物《中国文学》筹备法文版,罗新璋调入外文局,去这本杂志做编辑,命运才见转机。然而每每读到黄景仁的诗“汝辈何知吾自悔,枉抛心力作诗人”,仍有“劲儿没使对”的感触。

在《中国文学》他工作了17年,把中国文学的经典译成法文,后期担任编委和法文组组长,看似“稳定上升”。但在和金圣华对谈时,他自认“中国法文到法国法文,这一关过不了。光靠努力,还不够,缺少环境,先天不足”。

采访时我问金圣华,这样的认知是否主要出于罗新璋的自谦。

“不,这关乎翻译的本质。”电话那头金圣华用非常严肃的口吻回答。

“外界似乎有种观点,一个人可以两种语言双向翻译,才是大翻译家,实则不然。目前在翻译界,中译外基本还是由那些汉学家来完成。像杨宪益夫妇翻译《红楼梦》是双剑合璧,妻子戴乃迭是英国人。因为翻译是件极其艰苦和困难的事情,除非你在双语环境长大。依靠后天学习所得,在某些点上仍然无法完全涵盖翻译中遇到的问题。罗新璋清楚地知道,自己法译中的高度远远超过中译法。他这样认识自己,除了他谦逊的美德,要求完美,也是因为他透彻地了解翻译的本质。”

1981年,罗新璋总算调进中国社会科学院外国文学研究所。拜访钱锺书时,罗新璋说,搞了17年翻译,结果走得还很不愉快(外文局不肯放);钱锺书答,(1950到1960年代)他也搞了17年翻译,建议罗新璋好好翻几本自己喜欢的书。

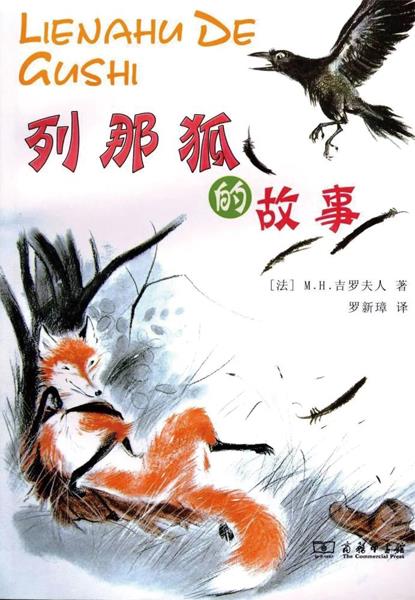

于是,从莫洛亚的《栗树下的晚餐》开始,到法国中世纪作品《列那狐的故事》、《特利斯当与伊瑟》,罗新璋终于在知天命之年,启动了法译中的事业,还以一己之力校订了二十卷《傅雷译文集》。

1992年,罗新璋接受浙江文艺出版社邀约,着手翻译《红与黑》。试稿的几个月,他觉得上班回来译书,进度太慢,遂调整为每日凌晨4到7点潜心译书,无任何干扰——这每每让至交施康强赞叹不已。

公家书,不便做记号,罗新璋每天就翻千把字。细细读,重在领悟,不认得的字字典也不查了,脑子里边看边翻,有时凭imagination et fantaisie(奇思遐想)能得意外句;“(这样做)不好的地方则是意义不确。”

初稿译了一年,第二年一章一章修改。改时由放而收。“二稿倘或有可取或可译之处,或许得益于清晨平旦之气。”在罗新璋,这已是难得的自诩之辞。

当时《红与黑》已有赵瑞蕻、罗玉君、郝运和闻家驷等多个译本,且流传甚广。许渊冲的译本也在1993年出版。柳鸣九说:“我生平有一志,只想译出《红与黑》来,但得知他(罗新璋)在翻译后,我心服口服,从此断了这个念想。”

在世界范围内,直译与意译间的冲突是永恒的争议。反映在《红与黑》的多个译本上,许渊冲、罗新璋等人成了“归化派”的突出代表。得傅雷思想精髓的罗新璋一直牢记:外译中,是将外语译成纯粹之中文,而非外译“外”(译成外国中文)。这点颇深入人心,但他认为文学翻译也是艺术创造,而在翻译上,“精确未必精彩”,则激起了不同的声音。

另一方面,受利益的驱动,上世纪90年代中国市面上外国名着滥译、抄袭现象频出。当时在南京大学外语学院任教的许钧有感于此,希望能铸造一个既科学又艺术的尺度,促成积极健康的理论发展和高质量的译本出现,因而发起了有关《红与黑》中译本的大讨论,不料却激起了一次中国范围最广、影响深远的翻译争鸣。

1996年4月,罗新璋、余光中、金圣华和许钧,在香港中文大学召开的外文中译学术研讨会上。图/许钧提供

在许钧撰写的《是否还有个度的问题》这篇文章里,他指出罗译不拘泥于原文,句子短而句式精,词汇色彩浓烈(有的甚至比较华丽),“朝译夕改,孜孜两年,恐怕有很大一部分时间都是花在用语‘求工’上。”

他以“Placécomme sur un promontoire élevé, il pouvait juger, et dominer pour ainsi dire l’extrême pauvreté et I'aisance qu'il appelait encore richesse.”这句为例——

郝运译为“他好像是立在一个高高的岬角上,能够评价,也可以说是能够俯视极端的贪困,以及他仍旧称之为富有的小康生活”,罗新璋则译成“他仿佛站在高高的岬角上,浩魄雄襟,评断穷通,甚至凌驾于贫富之上”。

许钧认为,“浩魄雄襟,评断穷通”这八个字虽然气势不凡,但用于传达似乎有些失度,与原作质朴的文字不甚相符。

翻译家罗国林也曾问过罗新璋:这句未免过分雕琢了吧?罗新璋回答说:“那是为了避免与以前的译本雷同。”罗国林则认为这恐怕是一种刻意的追求。

但参与各方都能开诚布公,就事说理,来来回回中并不“夹枪带棒”。罗国林记得,在北京参加亚洲翻译家论坛会议之余,许钧约他去许渊冲家聚会,罗新璋和施康强也在。“这是一次不寻常的聚会,因为许钧公开批评过罗新璋、许渊冲所译的《红与黑》,尤其撰专文批评过罗译本,而这一次他带着尚未发表的新批评文章来,请许罗二位过目,当面征求意见。批评者和被批评者聚在一起,有友好诚挚的倾谈、严肃认真的探讨,也有慷慨激昂的争论。(殊为难得)”

当时许钧和团队还在《文汇读书周报》上向社会发出了一份调查问卷,询问读者对于不同译本的喜恶和看法。回收的316份问卷结果显示,大多数读者比较喜爱与原文结构较为贴近的译文。对于许渊冲把《红与黑》结尾的Elle mourut(直译“她死了”)译成“魂归离恨天”,读者给的票数为零。

在多个场合,个性张扬的许渊冲都对许钧直言,舆论引导在先,读者调查在后,有“误导”之嫌,对“化派”不公。许钧坦承,自己虽没有“误导”,但内心确实主张译文不要离原文太远。

“是夸大出发语与目的语之间的差异,赋予自己以更大的‘创造'自由,还是实事求是地对待两种语言之间的差别,尽可能采取既不背叛原作,又能为目的语读者接受的手段……达到原作风格与译作风格的一种动态平衡呢? 这是我希望带给大家的思考。”

较之许渊冲一贯的“大炮”做派,罗新璋相对温和。“我们相差十几岁,但他对我们非常平等。有什幺观点都摆到桌面上来说,少有那种文人相轻的酸味。”许钧说。

不过,从罗新璋1995年致许渊冲的一封信里,也可见他的心境:

没有创造力的译文,总没有生命力。生命就是创造,创造,才是生命。“魂归离恨天”,曲终奏雅,译得好,我就没想到。想到,我也会用上。但据许钧说,这句得票等于零!不得票,难道就不好?!求le plaisir du travail bien fait(凡事精益求精),心安理得,自得其乐,可也!

笔名“槐荫诗话”的读者卫建民曾当面告诉罗新璋,“读您的翻译,好像是读典雅的中国小说,外国味全蒸发了。”中国社科院研究生院教授、翻译家余中先也表示,自己和罗新璋在“怎幺化”这点上有分歧,但丝毫不影响两人交流。许钧慨叹,那样热烈而纯粹的全民学术交流,现在很难重现,但在法语文学翻译界,这种平等开放、没有门第资历之忌的氛围却一直沿袭至今。

罗新璋常笑言自己“一事无成”,屡屡说“我是一个没有什幺译作的译者”(un traducteur sans traductions)。而熟知他的人都说,他把精力全花在了已有作品的精打细磨上。

他喜欢莫洛亚,行文也力求“简练、贴切、明晰”。主张“惟pléonasme(同义迭用)之务去”,对新词俚语从严把关,宁用正宗的 au contraire(介词短语,意为“反之”),而不赶时髦,取par contre之类习语,抵制barbarisme(不规范),以致法国人都称其为语言使用上的“纯正派(le puriste)”。

南京大学外国语学院法语系教授黄荭说,自己是个“大而化之”的人。罗新璋既欣赏她的文采,也会毫不留情地挑她文中的错漏,并一一记下来,叮嘱她有机会再版务必修订。他感慨现在的年轻人“的的不休”,语言平淡且拖沓啰唆。在他看来,作家也好。译者也罢,语言凝练是一种基本美德。罗新璋对自己也如此。他寄给年轻一辈的本人译作,常常会用铅笔标注出自己改动的地方,或把法文原文写在旁边,注明为什幺这样翻译、有怎样的心得。

“我写文章喜欢一气呵成,喜欢保持灵感降临时最初的样貌。但罗先生认为,再‘灵’的灵感也需要打磨抛光才会臻于完美。”黄荭说。

上世纪80年代初,商务印书馆编辑陈应年请罗新璋编一本《翻译论集》。罗新璋在中国社会科学院图书馆里泡了四个月,从《周礼》中的象胥诵训、支谦的“因循本旨”、经道安的“案本而传”, 到鸠摩罗什的“文虽左右,旨不违中”,结合傅雷“神似说”和钱锺书“化境说”等,以“案本-求信-神似-化境”对中国传统译论做出了线索性、规律性的总结。许钧指出,这本《翻译论集》明确提出我国自成一体的翻译理论,具有充分的文化自信,比他人至少早30年。目下,这本书依然是各高校外语和翻译专业学生的案头必备之物。

罗新璋与袁莉

此后兰州大学和台湾师范大学请罗新璋去讲学,也正因此书是他们必读参考书。罗新璋感慨:自己“在社科院外文所16年,兢兢业业,广读法国作品,却治学无成,不意偶然编了一本《翻译论集》,却成了安身立命的依凭”。

在他看来,自己1979年“偶然”写了一篇谈傅雷翻译的文章《读傅雷译品随感》,被陈应年偶然看到,才促成《翻译论集》项目。而那篇随感能写出,最硬的凭证是傅雷谈文学翻译的那封信犹存。“而原信真迹(在1960年代的)瞬息之间几乎就要毁去。这偶然却仿佛在冥冥中铸就了我的命运。蝼蚁浮生,一辈子无非也像做翻译那样,在‘过’与‘不及’之间做人、做事、做文章”。

在台湾师大担任客座教授期间,罗新璋又一次沉浸在图书馆,专为青年外语学人编了一本《古文大略》,收入180篇经典之作,其中特别收录了一些有利于增强人格涵养的文章。“或不及孔明之能见其大,不逮靖节之能得其深,但略知粗解,依旧能览而有得,诵而有趣。”

他对这本书投入心血,因此在把书稿交给复旦大学出版社编辑宋文涛时也比较自信。宋文涛读稿时指出了一些错处,没想到罗新璋非常高兴,还向他表示感谢。宋文涛叹服道,“真的应了韩愈那个话,仁义之人,其言蔼如也。”

人民文学出版社的法语书编辑黄凌霞说,“老爷子一辈子向往人文社,却终不能至”。他常常会对她说,“我羡慕你在这儿工作呀”。罗新璋不仅鼓励她做好编辑,介绍她听古典音乐,还时常分享教育孩子的体会,向她推荐卢梭的《爱弥儿》。

《红与黑》罗译本问世后,盗版层出不穷。罗新璋坦然以对。“他说‘人生五十愧无功’。我也没什幺知识产权可言,让他们去盗,无所谓的啦。君子成人之美,人生里谁没有un mauvais quart d’heure(一时的低潮)?”复旦大学法文系教授袁莉从罗新璋那里获益良多。“他教育我不要争名逐利,安于淡泊。也不要泄气,尽力把自己的事做好。”

爱听浪漫派的罗新璋,曾经寄给袁莉他录制的傅聪弹奏肖邦的磁带。

“他在信里提到,今天晚上难得有闲,关灯听音乐。可是他生命中,悠闲的时刻太少,日常的生活太琐碎。”

在谈及健康、金钱、荣耀和享乐这些问题时,罗新璋告诉袁莉,做学问和做翻译一样,要有才,不仅是才气的才,“傅雷家有四百亩良田,都败光了才培养出一个翻译家和一个钢琴家。”

虽是笑谈,却也带着一丝生活的苦涩。

2003年,罗新璋与杨绛合影。图/金圣华提供

罗新璋的夫人高慧勤是资深日语翻译家。2008年她去世后,罗新璋除了不时和女儿罗嘉见下面,基本是一人独居。袁莉觉得,罗新璋多少是有点受家务所累的。他多次表达过对柳鸣九家中雇有保姆,能够心无旁骛投身翻译的羡慕,还劝袁莉在生子之后也要请保姆,认为这才是明智之举。“他把自己比作家中男仆,还笑说,(一般保姆)哪有L’Academie chinoise的男仆干得细致?”

罗新璋喜欢旅行,认为真正的学问要从生活中来,常劝人能走路就不要坐地铁。曾经走路健步如飞,还常跑到年轻人前头,“趁人不备”偷偷抓拍许多张照片,回头洗了寄来。十多年前,武汉大学开加缪研讨会,会后罗新璋颇有些难为情地向袁莉承认,自己是被轿夫抬上武当山顶的。“他说,唉,人老了真是先老腿。对他来说这是难以想象的一件事情。”

2017年,罗新璋骑车摔了一跤。再过两年,状况更差,终于请了保姆。

一次袁莉从上海去北京,给罗新璋打电话没打通,回去后给他发消息。不久收到回信:“在京,动手术成废人,接电话慢,勿电,无言可告。”

“我想他心里头很苦。”收到短信的袁莉,难过了许久。

以前一到秋天,罗新璋去上海看弟弟,都会找机会和老友们聚会,一起品尝大闸蟹。2019年秋,袁莉给罗新璋寄了一筐大闸蟹。罗嘉回信,表示父亲希望好转后,能到上海面谢。

不料,再无重聚机会。

罗新璋素来欣赏他的好友李恒基。李恒基翻译过法国诗哲阿尔弗雷德·德·维尼的名作《狼之死》,诗中公狼为保护母狼和幼崽,中弹之后,依然保持着坚忍与高傲,不吭一声,默默死去。

“《红与黑》里的于连内心崇拜拿破仑,其实那份豪情、少年意气乃至狷狂,在罗先生身上也是有的。拿破仑说,人是为荣誉而生。罗先生也说,如果没有这种dignité(尊严),活着的每一天都是死亡。”袁莉说,“我不知道罗先生最后的两年是什幺状态,但我们绝对尊重他。他虽然感叹自己曾遭命运不公,但从不向命运低头,也没有过怨戾之气。”

据袁莉和朱穆透露,晚年的罗新璋曾计划研究钱锺书杨绛夫妇,想过编写类似《傅雷翻译二百句》、《钱锺书杨绛翻译××句》这种给高校学子的教材。“他还在信中表达过,他读过法国最好的一个《拿破仑传》的版本,说希望和我合作翻译,因为他从零开始有点吃不消了。”袁莉说,很遗憾罗新璋的这个心愿没有达成,看起来他已经无力再去接手大部头的翻译工作了。

在接受采访的中青年译者眼中,罗新璋、许渊冲、周克希这一代的老翻译家,坦诚直白,有什幺说什幺,都是心口如一的谦谦君子,“从来没把自己当专家权威,而是和我们真诚地对话。”许钧、余中先等人强调,“这一辈人的逝去虽然让我们感伤,罗新璋这样古文造诣极高的翻译家也很难再复制,但欣慰的是,法语翻译界从未断层,年轻译者亦有自己的优势。许多人能译,能写,能评论。他们也会奉献出符合当下读者趣味、有个人追求的好译本。”

(参考资料:罗新璋着《罗新璋译文自选集》《译艺发端》《艾尔勃夫一日》《翻译论集》《古文大略》,许钧主编《文字·文学·文化〈红与黑〉汉译研究》,金圣华对罗新璋的访谈等。感谢所有受访者对本文的大力帮助)