简析金湘歌剧《杨贵妃》咏叹调中的中华美学传统

唐贤美 魏扬

摘要:金湘的歌剧创作深深根植于中华民族优秀文化的沃土之中,汲取西方传统歌剧的精髓,发扬东方音乐关学的理念,开拓出一条独特的中国歌剧创作之路。以家喻户晓的杨贵妃的故事为素材的大型歌剧《杨贵妃》由中国歌剧舞剧院排演,上演后反响热烈。研究其中咏叹调部分所散发出的“空灵、虚清、散逸、含蕴、离远”的中华关学传统有助于理解金湘的歌剧创作理念。

关键词:金湘;歌剧《杨贵妃》;中华关学传统

中图分类号:J601 文献标识码:A 文章编号:1004-2172(2016)02-0055-06

前言

东方美学和西方美学分属两个不同的文化系统,他们既有共性,又各有极大的特性。“每一种独特的文化都包含着独特的美学精神在里面,东方之所以呈现出不同于西方美学的独特魅力,正是因为承载和孕育这种美学精神的东方文化是独特的,迥异于西方文化的。离开了文化精神,则无从谈起一个民族和国家的美学精神。中国文化是东方文化的重要组成部分,而中国美学又是东方美学的重要组成部分。”“老子提出的一系列范畴,如‘道、‘气、‘象、‘有、‘无、‘虚、‘实、‘味、‘妙、‘虚静、‘玄鉴、‘自然等等,对于中国古典美学形成自己的体系和特点,产生了极为巨大的影响。”无,名天地之始;有,名万物之母。天下万物生于“有”,“有”生于“无”。这个“无”即是空灵、无感,但却有感,玄之又玄。1993年5月在美国波士顿举行的第二届“中国音乐研讨会”上,著名作曲家金湘教授首次提出了“空、虚、散、含、离”的美学观念,与中国美学思想中“虚中有实,实中有虚,虚实结合”的观念一脉相承,更是对中国古典美学的继承和发扬。金湘认为,将“空、虚、散、含、离”这5点音乐美学观念有意识地运用到当代音乐创作中,不仅能够丰富歌剧音乐的表现技法,而且能够升华歌剧音乐,使其有着一种东方美学意境。其代表作之一歌剧《杨贵妃》被当今中国歌剧界认为具有“高屋建瓴之势”。该作品取材于日本民间广泛流传的“贵妃东渡”故事,唱段极具特色,完美诠释了金湘提出的“空灵、虚清、散逸、含蕴、离远”的中华美学传统”。

一、“空灵”之美

“中国艺术非常讲究‘空,具体到音乐创作上,主要体现在结构层和音响层的合理布局,横向安排与纵向安排的疏密相宜。”宋代苏轼说:“静故了群动,空故纳万境。”“空”,即留出足够空间的观念。这里所说的“空灵”正是东方艺术的极境。实际上,空不为空,空中有道。将这种“空”的中华美学观念运用到来自西方的歌剧音乐创作中,不仅能够丰富歌剧音乐的表现技法,而且能够使之升华以达到一种东方美学的意境,如歌剧《杨贵妃》中咏叹调《真情真爱》和《星月辉映》蕴涵的“诗美之境”。

“空”在这两首咏叹调中主要体现于配器上。咏叹调《真情真爱》的音乐开端由竖琴奏出和声,旋律空半拍出现。第一句结束的长音处,由管乐连接过渡到下一小节,音乐徐缓、抒情。背景音乐中竖琴的演奏音色柔美,如行云流水,诗意盎然。加入木管乐器用以丰富乐队的色彩,音色清澈、明亮,富有颗粒性。竖琴与木管柔美的音色与唐明皇的抒情唱段完美结合,这种“你静我动,你停我走”的配器法体现出美学中“留白”的效果。

谱例1中,第一小节竖琴奏出的和声为“C—F—G—C”,按照民族和声解释,实际是“F—C—G”的连续两重纯五度复合和声。第二小节竖琴奏出的和声为“D—F—G--C”,实际是“F—C—G—D”的连续三重纯五度复合和声。第三小节竖琴奏出的和声为“E—F—G—A”,实际是“F—C—G—D—A—E”的连续四重纯五度复合和声。在民族性和声的基础上演唱五声性调式旋律,使音乐和协且气韵生动。魏晋南北朝美学家提出的“气韵生动”美学观表现于物象之外的虚空。唐代美学家提出的“境”不仅包括“象”,而且包括“象”外的虚空。在中国古代诗歌、绘画的意境中,也很注意虚空、留白的作用,使之有虚有实,使之疏通。

谱例1 《真情真爱》第1~4小节

同样的“留白”效果在《杨贵妃》第一幕第四首咏叹调《星月辉映》中也得以窥见。旋律伊始,在前一曲《唐歌》和咏叹调之间用弦乐短促有力的碎弓作为连接过渡。之后,弦乐用极其舒缓的速度和长弓的演奏作为背景贯穿整首咏叹调。在前景音乐中加入竖琴与琵琶,使用琵琶的轮指演奏作为连接,使曲调悄无声息地过渡到下一乐句。音乐连绵起伏,丝毫没有停滞感,器乐声部对戏剧结构积极地介入,使音乐富有戏剧性。这种横向和纵向上的疏密关系和音区上留出的空间概念体现了东方美学与歌剧思维中“空”的特点。

二、“虚清”之美

“‘虚是抽象、概括。音乐原本以抽象见长,太多的具体描绘,反易流于浅俗”,这是中国艺术文化中另一种优秀美学传统。虚实,即虚中有实,实中有虚,虚实结合,不能截然割裂开来。老子认为:“就现象界来说,宇宙万物也都是‘无和‘有的统一,或者说,是‘虚和‘实的统一。”故“虚实结合”是中国古典美学的重要原则。

“东方与西方的艺术观本质不同。西方的艺术观念是以‘场、‘域、‘力来阐述的。这在当代西方艺术观中占据主导地位。”但中华美学讲究的是与天地相通的那一丝缠绕指尖的气息。“气,可感而不可见,是虚,是无,是《老子》所说的不可道的‘道,这构成了中国文化的特点,也构成了中国美学的特点。”“中国古代美学的重要原则是‘气韵生动,这里的‘气指的是宇宙生命,是一种流荡广远而又包涵广远的整体陸存在,容不得分割和阻断。这种‘气化解着主、客体的界限,也模糊了人与自然的鸿沟,是‘天人合一哲学的派生概念。”

“虚”在《杨贵妃》第四幕第三首咏叹调《开元惊世鉴》中主要体现于和声上。金湘的和声自成体系,充分运用中国民族音乐中的五度相生律律制。对金湘的和声特色研究成果较为全面且清晰的是华南师范大学魏扬教授提出的“纯五度复合和声体系”。他说:“纯五度复合和声客观存在于古今中外的音乐之中,但在金湘的创作中涵括了功能性、色彩性和线性逻辑的运用,成为从交响合唱《诗经五首》、歌剧《原野》至交响乐《天》近三十年创作中的主干性和声手法。”如果为金湘创作中的纯五度复合和声体系做一个诠释,即是:“以纯五度复合和声为主线,以西方传统和声学、近现代和声技法与各国民族乐派和声技法等为参照,逐渐探索、发现和揭示中国民族和声的纵、横结构规律。”

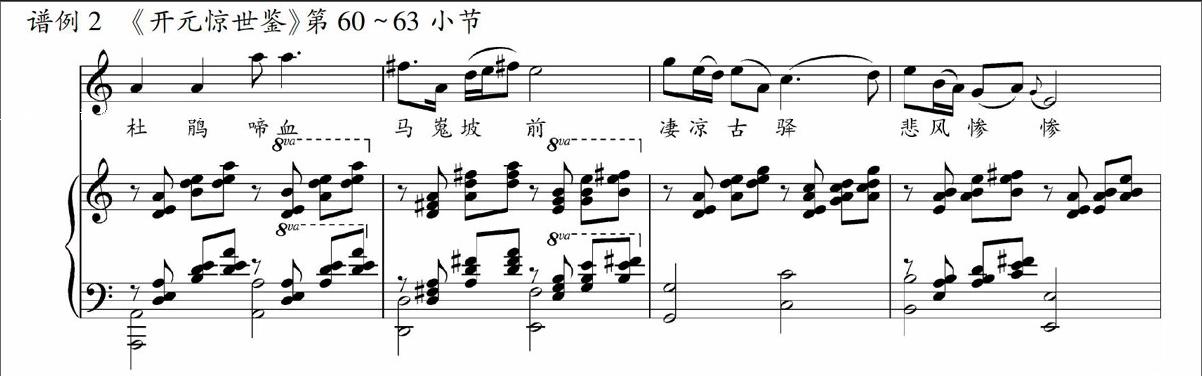

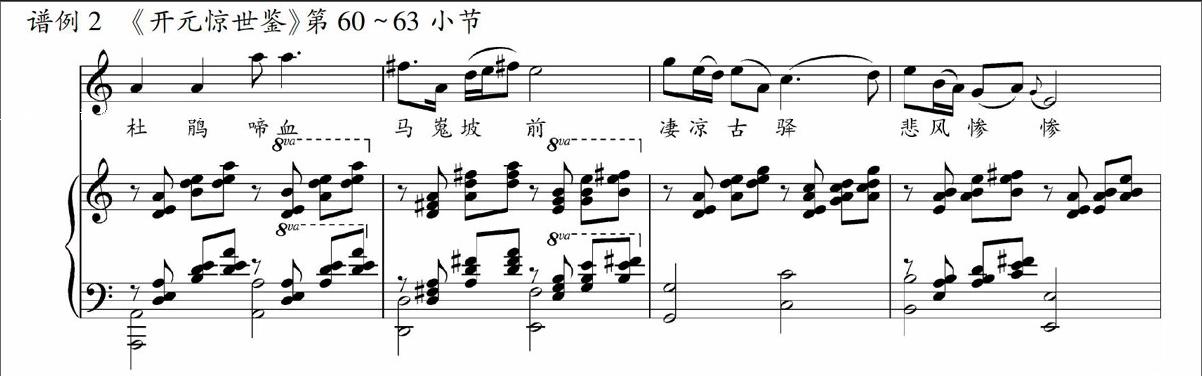

《开元惊世鉴》第60~63小节的和声是纯五度复合和声,见谱例2。第60小节的复合和弦是“D—A—E—B”,和弦编号为J2—2;第61小节后两拍的复合和弦是“E—B—#F”,和弦编号为J2—2。第62小节的复合和弦是“C—G—D—A—E”,和弦编号为J3—6。第63小节的复合和弦是“D—A—E—B—#F”,和弦编号为J3-6。

三、“散逸”之美

“‘散多指结构;中国传统乐曲中貌似无意苛求,实则有心精琢的散文式结构,显然有别于动机、模进、连接部等典型西方音乐结构的美学观。”音乐是时间的艺术,这种在横向走动上藕断丝连的韵律感,此起彼伏的流动感,是中国艺术所特有的。

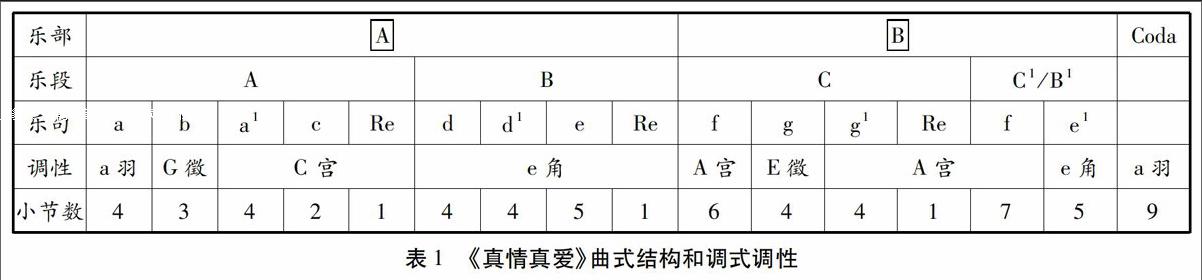

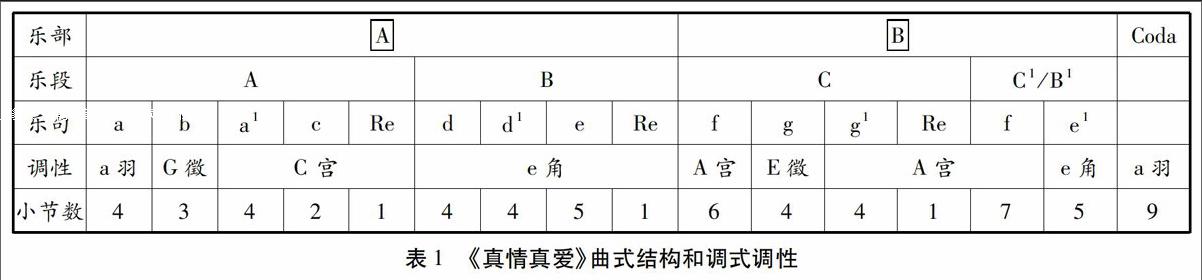

《杨贵妃》第二幕第三首咏叹调《真情真爱》的“散”在其中主要体现于曲式结构和调式调性上,见表1。其曲式结构为复合二部曲式,同时隐含有复合并列二部曲式和复合再现二部曲式的特征。因为乐曲第二部分的中段与第二部分的呈示段同头异尾,构成复乐段,这时曲式的次级结构为“A B/C C”,是复合并列二部曲式。但乐曲第二部分中段的第2句材料和调性又再现了第一部分中段的第3乐句,则曲式的次级结构为“AB/CB”,是一级曲式和次级曲式同时包括再现部的复合复式再现二部曲式。

第一部分是由两段不同的音乐材料构成的并列单二部曲式,第二部分是由同头异尾但又有再现的两个乐段构成。4个乐段在结构上形成“起转合合”的形式。“起”即呈示,是主题的最初陈述。“转”的变化较大,是对主题的发展,具有较强的不稳定性,丰富了音乐的戏剧效果。“合”起到收束乐思的作用,综合结束全段音乐。第一部分呈示段为4句非方整性结构,同宫系统调,内容为唐明皇柔情地陈述爱情的美好。中段为3句结构的非方整性结构,三句都结束于C宫七声燕乐调式的角音,延续呈示段的调性。第二部分呈示段为3句非方整性结构,内容是讲述唐明皇与杨贵妃相爱相惜的缘由。中段为2句非方整性结构,第一乐句在音乐材料和调性上,与第二部分呈示段第一乐句相同,为同头异尾的复乐段曲式结构;第二乐句在音乐材料和调性上,再现第一部分中段的第三乐句,体现出曲式结构上再现的原则。第二部分呈示段没有明确的结束终止,并且调式和声很不稳定,在向主调稳定功能作解决中与再现部连接起来。乐曲包含连接和尾声两个附属结构。连接处的声乐部分旋律休止或长音停顿,但器乐的介入,造成音乐连绵起伏的效果,使音乐富有戏剧性。9小节的尾声,进一步收束主要乐思,给予作品更完满的结束。

该曲的调式采用中国民族调式。A段结束于C宫七声燕乐调式,B段结束于e角七声燕乐调式,C段转调结束于A宫七声清乐调式,C/B段调性回归到C角七声燕乐调式。调性上,A段的落音为C音,是C宫七声燕乐调式的宫音,属于收拢性结束的乐段,但音乐并未停止发展,由三连音伴奏音型构成的连接过渡到下一段。B段结束于同宫系统调的角音,是非收拢性的乐段,期待解决到同宫系统调的宫音。C段转调到A宫系统调,结束于A宫七声清乐调式的#g变宫音,调性非常不稳定,期待解决。C/B段调性回归,结束于C宫系统调的e角音。A宫调是C宫调的下方三度音,属近关系转调,使并列复二部曲式的两个乐部之间形成调性对置。C段A宫音与C/B段e角音的关系为纯五度关系,体现了收拢性的主到开放性的属的呼应关系,使音乐不断展开,最后在尾声中完满结束。

四、“含蕴”之美

“‘含,众所周知,东方艺术特别注重内含;具体到音乐上,一个单音可以作为一个独立体,内含无穷变化。”金湘在歌剧《杨贵妃》中将“在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝”的唱段用一条非常朴素深情的旋律不断变化展开,并且反复出现,使之具有回旋性结构特点,让主题情感升华到极致,这便是“含”。这种美学观及由此产生的作曲技法是作曲家在与生俱来的文化历史背景的熏陶下与其自身情感的长期融合中产生的。在音乐表现上,“含”主要体现在音乐的强弱记号、节奏节拍、力度速度、装饰音、微分音及音色等方面。

《杨贵妃》第一幕第四首咏叹调《星月辉映》的旋律与昆曲《牡丹亭》之《惊梦》的旋律有异曲同工之妙,不知这是一种巧合还是作曲家的有意借用。“含”在咏叹调《星月辉映》中的运用主要体现于将昆曲中的“含”“韵”等创作手法借用到作品里。

谱例3-1中,第1小节旋律中“B、C”两个四分音符都使用了自由延长记号,这在我们熟悉的西洋曲谱中是极少见到的。因为乐曲的开头一般是引子或者主题动机,具有展开的动力性因素,而自由延长记号是自由的增长音符或休止符的时值,使音乐的气息和强弱关系发生改变。但是这种音乐表现手段在戏曲中就常常使用,如谱例3-2中,昆曲《牡丹亭》之《惊梦》中南曲曲牌[皂罗袍]第1小节第二个旋律音也使用了自由延长记号。昆剧行腔优美,以缠绵婉转、柔曼悠远为特色,《星月辉映》的写法正是借鉴了昆曲的创作特点。其次,从首调来看,两首乐曲的第1小节旋律音相同,时值相同。在演唱中,都注重对声音的控制和对速度的顿挫疾徐及咬字吐音的讲究。从民族继承性上来讲,以第一句为例,骨干音为“C—D—E—G—A”,具有很强的五声性旋律特点。再次,在调式上都采用民族调式,但又有所区别。“从南北曲本身的变化说,尚有‘借宫‘犯调‘集曲等多种手法。原来联成一套的曲子,无论南北曲,都有属于那一宫调的曲子问题,当唱曲要求情绪发生显著变化时,同一宫调内的曲子不能胜任,就可借用其它宫调的合适曲子。如《牡丹亭.惊梦》先后所用的曲牌是[山坡羊](商调)、[山桃红](越调)、[鲍老催](黄钟宫)、[绵搭絮](越调)。”而咏叹调《星月辉映》在继承民族传统音乐风格的基础上,还结合了西洋作曲技法,运用双调性等创作手法。此外,在配器方面,咏叹调《星月辉映》借鉴传统昆曲的乐器配置,主要采用笛、笙、琵琶等。

五、“离远”之美

“‘离,这是中国音乐史中一条非常重要的美学原则。在律制方面,五度相生的走向,本身就是‘离;在音色方面,中国民族乐器的独立性极强,很难抱团互融。”美学家宗白华先生说,“离”卦中的美学思想,其中“离”者,明也,有隔有通,实中有虚。

结语

歌剧《杨贵妃》是金湘对东方哲学美学的学习研究,对中华文化传统的继承发展,以及对西方作曲技法的学习借鉴的一次综合实践。他在创作中将“歌剧思维”与中华美学传统相结合,大胆而丰富地使用优美的旋律片段,使歌剧咏叹调的音乐语言生动又富有感染力。其“空灵”之美主要体现在配器上,与“歌剧思维”中的音乐结构浑然一体。当戏剧矛盾展开到最紧张尖锐时,音响随之推向高潮;或反之,走向缓和,体现戏剧是以音乐为主导的基础。“虚清”之美体现在和声上,与“歌剧思维”中的音乐形态不容分割,在作曲技法上不断创新以突破中西歌剧的界限,采用民族和声、调式与西洋音乐作曲技法相结合。“散逸”之美体现在音乐结构上,与“歌剧思维”中的音乐结构融为一体,歌剧是音乐与戏剧从创作之初就不可分割的艺术形式。“含蕴”之美体现在内涵上,与“歌剧思维”中的音乐观念相辅相成,即将歌剧创作中从宏观角度具有的“多元观”和从微观角度具有的“统一观”巧妙结合。“离远”之美体现在音色上,与“歌剧思维”中的音乐技法相得益彰,通过音乐技法来表现音乐的戏剧性、交响性。在一部作品中,不能人为地分割开“空、虚、散、含、离”的美学特性,它们相辅相成,又对立统一。它们直接来源于中国传统古典美学,取其精华去其糟泊,并将这种音乐美学理念深深的根植于作品的创作之中。

此外,金湘的歌剧创作在汲取本民族优秀的传统音乐文化基础上,吸收西方歌剧传统的精髓,发扬东方音乐美学的理念,开拓出一条独特的中国歌剧创作之路。他勇于创新,善于思考,是中国歌剧艺术创作的先行者,将中国歌剧的创作推向另一个高度。

责任编辑:钱芳

摘要:金湘的歌剧创作深深根植于中华民族优秀文化的沃土之中,汲取西方传统歌剧的精髓,发扬东方音乐关学的理念,开拓出一条独特的中国歌剧创作之路。以家喻户晓的杨贵妃的故事为素材的大型歌剧《杨贵妃》由中国歌剧舞剧院排演,上演后反响热烈。研究其中咏叹调部分所散发出的“空灵、虚清、散逸、含蕴、离远”的中华关学传统有助于理解金湘的歌剧创作理念。

关键词:金湘;歌剧《杨贵妃》;中华关学传统

中图分类号:J601 文献标识码:A 文章编号:1004-2172(2016)02-0055-06

前言

东方美学和西方美学分属两个不同的文化系统,他们既有共性,又各有极大的特性。“每一种独特的文化都包含着独特的美学精神在里面,东方之所以呈现出不同于西方美学的独特魅力,正是因为承载和孕育这种美学精神的东方文化是独特的,迥异于西方文化的。离开了文化精神,则无从谈起一个民族和国家的美学精神。中国文化是东方文化的重要组成部分,而中国美学又是东方美学的重要组成部分。”“老子提出的一系列范畴,如‘道、‘气、‘象、‘有、‘无、‘虚、‘实、‘味、‘妙、‘虚静、‘玄鉴、‘自然等等,对于中国古典美学形成自己的体系和特点,产生了极为巨大的影响。”无,名天地之始;有,名万物之母。天下万物生于“有”,“有”生于“无”。这个“无”即是空灵、无感,但却有感,玄之又玄。1993年5月在美国波士顿举行的第二届“中国音乐研讨会”上,著名作曲家金湘教授首次提出了“空、虚、散、含、离”的美学观念,与中国美学思想中“虚中有实,实中有虚,虚实结合”的观念一脉相承,更是对中国古典美学的继承和发扬。金湘认为,将“空、虚、散、含、离”这5点音乐美学观念有意识地运用到当代音乐创作中,不仅能够丰富歌剧音乐的表现技法,而且能够升华歌剧音乐,使其有着一种东方美学意境。其代表作之一歌剧《杨贵妃》被当今中国歌剧界认为具有“高屋建瓴之势”。该作品取材于日本民间广泛流传的“贵妃东渡”故事,唱段极具特色,完美诠释了金湘提出的“空灵、虚清、散逸、含蕴、离远”的中华美学传统”。

一、“空灵”之美

“中国艺术非常讲究‘空,具体到音乐创作上,主要体现在结构层和音响层的合理布局,横向安排与纵向安排的疏密相宜。”宋代苏轼说:“静故了群动,空故纳万境。”“空”,即留出足够空间的观念。这里所说的“空灵”正是东方艺术的极境。实际上,空不为空,空中有道。将这种“空”的中华美学观念运用到来自西方的歌剧音乐创作中,不仅能够丰富歌剧音乐的表现技法,而且能够使之升华以达到一种东方美学的意境,如歌剧《杨贵妃》中咏叹调《真情真爱》和《星月辉映》蕴涵的“诗美之境”。

“空”在这两首咏叹调中主要体现于配器上。咏叹调《真情真爱》的音乐开端由竖琴奏出和声,旋律空半拍出现。第一句结束的长音处,由管乐连接过渡到下一小节,音乐徐缓、抒情。背景音乐中竖琴的演奏音色柔美,如行云流水,诗意盎然。加入木管乐器用以丰富乐队的色彩,音色清澈、明亮,富有颗粒性。竖琴与木管柔美的音色与唐明皇的抒情唱段完美结合,这种“你静我动,你停我走”的配器法体现出美学中“留白”的效果。

谱例1中,第一小节竖琴奏出的和声为“C—F—G—C”,按照民族和声解释,实际是“F—C—G”的连续两重纯五度复合和声。第二小节竖琴奏出的和声为“D—F—G--C”,实际是“F—C—G—D”的连续三重纯五度复合和声。第三小节竖琴奏出的和声为“E—F—G—A”,实际是“F—C—G—D—A—E”的连续四重纯五度复合和声。在民族性和声的基础上演唱五声性调式旋律,使音乐和协且气韵生动。魏晋南北朝美学家提出的“气韵生动”美学观表现于物象之外的虚空。唐代美学家提出的“境”不仅包括“象”,而且包括“象”外的虚空。在中国古代诗歌、绘画的意境中,也很注意虚空、留白的作用,使之有虚有实,使之疏通。

谱例1 《真情真爱》第1~4小节

同样的“留白”效果在《杨贵妃》第一幕第四首咏叹调《星月辉映》中也得以窥见。旋律伊始,在前一曲《唐歌》和咏叹调之间用弦乐短促有力的碎弓作为连接过渡。之后,弦乐用极其舒缓的速度和长弓的演奏作为背景贯穿整首咏叹调。在前景音乐中加入竖琴与琵琶,使用琵琶的轮指演奏作为连接,使曲调悄无声息地过渡到下一乐句。音乐连绵起伏,丝毫没有停滞感,器乐声部对戏剧结构积极地介入,使音乐富有戏剧性。这种横向和纵向上的疏密关系和音区上留出的空间概念体现了东方美学与歌剧思维中“空”的特点。

二、“虚清”之美

“‘虚是抽象、概括。音乐原本以抽象见长,太多的具体描绘,反易流于浅俗”,这是中国艺术文化中另一种优秀美学传统。虚实,即虚中有实,实中有虚,虚实结合,不能截然割裂开来。老子认为:“就现象界来说,宇宙万物也都是‘无和‘有的统一,或者说,是‘虚和‘实的统一。”故“虚实结合”是中国古典美学的重要原则。

“东方与西方的艺术观本质不同。西方的艺术观念是以‘场、‘域、‘力来阐述的。这在当代西方艺术观中占据主导地位。”但中华美学讲究的是与天地相通的那一丝缠绕指尖的气息。“气,可感而不可见,是虚,是无,是《老子》所说的不可道的‘道,这构成了中国文化的特点,也构成了中国美学的特点。”“中国古代美学的重要原则是‘气韵生动,这里的‘气指的是宇宙生命,是一种流荡广远而又包涵广远的整体陸存在,容不得分割和阻断。这种‘气化解着主、客体的界限,也模糊了人与自然的鸿沟,是‘天人合一哲学的派生概念。”

“虚”在《杨贵妃》第四幕第三首咏叹调《开元惊世鉴》中主要体现于和声上。金湘的和声自成体系,充分运用中国民族音乐中的五度相生律律制。对金湘的和声特色研究成果较为全面且清晰的是华南师范大学魏扬教授提出的“纯五度复合和声体系”。他说:“纯五度复合和声客观存在于古今中外的音乐之中,但在金湘的创作中涵括了功能性、色彩性和线性逻辑的运用,成为从交响合唱《诗经五首》、歌剧《原野》至交响乐《天》近三十年创作中的主干性和声手法。”如果为金湘创作中的纯五度复合和声体系做一个诠释,即是:“以纯五度复合和声为主线,以西方传统和声学、近现代和声技法与各国民族乐派和声技法等为参照,逐渐探索、发现和揭示中国民族和声的纵、横结构规律。”

《开元惊世鉴》第60~63小节的和声是纯五度复合和声,见谱例2。第60小节的复合和弦是“D—A—E—B”,和弦编号为J2—2;第61小节后两拍的复合和弦是“E—B—#F”,和弦编号为J2—2。第62小节的复合和弦是“C—G—D—A—E”,和弦编号为J3—6。第63小节的复合和弦是“D—A—E—B—#F”,和弦编号为J3-6。

三、“散逸”之美

“‘散多指结构;中国传统乐曲中貌似无意苛求,实则有心精琢的散文式结构,显然有别于动机、模进、连接部等典型西方音乐结构的美学观。”音乐是时间的艺术,这种在横向走动上藕断丝连的韵律感,此起彼伏的流动感,是中国艺术所特有的。

《杨贵妃》第二幕第三首咏叹调《真情真爱》的“散”在其中主要体现于曲式结构和调式调性上,见表1。其曲式结构为复合二部曲式,同时隐含有复合并列二部曲式和复合再现二部曲式的特征。因为乐曲第二部分的中段与第二部分的呈示段同头异尾,构成复乐段,这时曲式的次级结构为“A B/C C”,是复合并列二部曲式。但乐曲第二部分中段的第2句材料和调性又再现了第一部分中段的第3乐句,则曲式的次级结构为“AB/CB”,是一级曲式和次级曲式同时包括再现部的复合复式再现二部曲式。

第一部分是由两段不同的音乐材料构成的并列单二部曲式,第二部分是由同头异尾但又有再现的两个乐段构成。4个乐段在结构上形成“起转合合”的形式。“起”即呈示,是主题的最初陈述。“转”的变化较大,是对主题的发展,具有较强的不稳定性,丰富了音乐的戏剧效果。“合”起到收束乐思的作用,综合结束全段音乐。第一部分呈示段为4句非方整性结构,同宫系统调,内容为唐明皇柔情地陈述爱情的美好。中段为3句结构的非方整性结构,三句都结束于C宫七声燕乐调式的角音,延续呈示段的调性。第二部分呈示段为3句非方整性结构,内容是讲述唐明皇与杨贵妃相爱相惜的缘由。中段为2句非方整性结构,第一乐句在音乐材料和调性上,与第二部分呈示段第一乐句相同,为同头异尾的复乐段曲式结构;第二乐句在音乐材料和调性上,再现第一部分中段的第三乐句,体现出曲式结构上再现的原则。第二部分呈示段没有明确的结束终止,并且调式和声很不稳定,在向主调稳定功能作解决中与再现部连接起来。乐曲包含连接和尾声两个附属结构。连接处的声乐部分旋律休止或长音停顿,但器乐的介入,造成音乐连绵起伏的效果,使音乐富有戏剧性。9小节的尾声,进一步收束主要乐思,给予作品更完满的结束。

该曲的调式采用中国民族调式。A段结束于C宫七声燕乐调式,B段结束于e角七声燕乐调式,C段转调结束于A宫七声清乐调式,C/B段调性回归到C角七声燕乐调式。调性上,A段的落音为C音,是C宫七声燕乐调式的宫音,属于收拢性结束的乐段,但音乐并未停止发展,由三连音伴奏音型构成的连接过渡到下一段。B段结束于同宫系统调的角音,是非收拢性的乐段,期待解决到同宫系统调的宫音。C段转调到A宫系统调,结束于A宫七声清乐调式的#g变宫音,调性非常不稳定,期待解决。C/B段调性回归,结束于C宫系统调的e角音。A宫调是C宫调的下方三度音,属近关系转调,使并列复二部曲式的两个乐部之间形成调性对置。C段A宫音与C/B段e角音的关系为纯五度关系,体现了收拢性的主到开放性的属的呼应关系,使音乐不断展开,最后在尾声中完满结束。

四、“含蕴”之美

“‘含,众所周知,东方艺术特别注重内含;具体到音乐上,一个单音可以作为一个独立体,内含无穷变化。”金湘在歌剧《杨贵妃》中将“在天愿为比翼鸟,在地愿为连理枝”的唱段用一条非常朴素深情的旋律不断变化展开,并且反复出现,使之具有回旋性结构特点,让主题情感升华到极致,这便是“含”。这种美学观及由此产生的作曲技法是作曲家在与生俱来的文化历史背景的熏陶下与其自身情感的长期融合中产生的。在音乐表现上,“含”主要体现在音乐的强弱记号、节奏节拍、力度速度、装饰音、微分音及音色等方面。

《杨贵妃》第一幕第四首咏叹调《星月辉映》的旋律与昆曲《牡丹亭》之《惊梦》的旋律有异曲同工之妙,不知这是一种巧合还是作曲家的有意借用。“含”在咏叹调《星月辉映》中的运用主要体现于将昆曲中的“含”“韵”等创作手法借用到作品里。

谱例3-1中,第1小节旋律中“B、C”两个四分音符都使用了自由延长记号,这在我们熟悉的西洋曲谱中是极少见到的。因为乐曲的开头一般是引子或者主题动机,具有展开的动力性因素,而自由延长记号是自由的增长音符或休止符的时值,使音乐的气息和强弱关系发生改变。但是这种音乐表现手段在戏曲中就常常使用,如谱例3-2中,昆曲《牡丹亭》之《惊梦》中南曲曲牌[皂罗袍]第1小节第二个旋律音也使用了自由延长记号。昆剧行腔优美,以缠绵婉转、柔曼悠远为特色,《星月辉映》的写法正是借鉴了昆曲的创作特点。其次,从首调来看,两首乐曲的第1小节旋律音相同,时值相同。在演唱中,都注重对声音的控制和对速度的顿挫疾徐及咬字吐音的讲究。从民族继承性上来讲,以第一句为例,骨干音为“C—D—E—G—A”,具有很强的五声性旋律特点。再次,在调式上都采用民族调式,但又有所区别。“从南北曲本身的变化说,尚有‘借宫‘犯调‘集曲等多种手法。原来联成一套的曲子,无论南北曲,都有属于那一宫调的曲子问题,当唱曲要求情绪发生显著变化时,同一宫调内的曲子不能胜任,就可借用其它宫调的合适曲子。如《牡丹亭.惊梦》先后所用的曲牌是[山坡羊](商调)、[山桃红](越调)、[鲍老催](黄钟宫)、[绵搭絮](越调)。”而咏叹调《星月辉映》在继承民族传统音乐风格的基础上,还结合了西洋作曲技法,运用双调性等创作手法。此外,在配器方面,咏叹调《星月辉映》借鉴传统昆曲的乐器配置,主要采用笛、笙、琵琶等。

五、“离远”之美

“‘离,这是中国音乐史中一条非常重要的美学原则。在律制方面,五度相生的走向,本身就是‘离;在音色方面,中国民族乐器的独立性极强,很难抱团互融。”美学家宗白华先生说,“离”卦中的美学思想,其中“离”者,明也,有隔有通,实中有虚。

结语

歌剧《杨贵妃》是金湘对东方哲学美学的学习研究,对中华文化传统的继承发展,以及对西方作曲技法的学习借鉴的一次综合实践。他在创作中将“歌剧思维”与中华美学传统相结合,大胆而丰富地使用优美的旋律片段,使歌剧咏叹调的音乐语言生动又富有感染力。其“空灵”之美主要体现在配器上,与“歌剧思维”中的音乐结构浑然一体。当戏剧矛盾展开到最紧张尖锐时,音响随之推向高潮;或反之,走向缓和,体现戏剧是以音乐为主导的基础。“虚清”之美体现在和声上,与“歌剧思维”中的音乐形态不容分割,在作曲技法上不断创新以突破中西歌剧的界限,采用民族和声、调式与西洋音乐作曲技法相结合。“散逸”之美体现在音乐结构上,与“歌剧思维”中的音乐结构融为一体,歌剧是音乐与戏剧从创作之初就不可分割的艺术形式。“含蕴”之美体现在内涵上,与“歌剧思维”中的音乐观念相辅相成,即将歌剧创作中从宏观角度具有的“多元观”和从微观角度具有的“统一观”巧妙结合。“离远”之美体现在音色上,与“歌剧思维”中的音乐技法相得益彰,通过音乐技法来表现音乐的戏剧性、交响性。在一部作品中,不能人为地分割开“空、虚、散、含、离”的美学特性,它们相辅相成,又对立统一。它们直接来源于中国传统古典美学,取其精华去其糟泊,并将这种音乐美学理念深深的根植于作品的创作之中。

此外,金湘的歌剧创作在汲取本民族优秀的传统音乐文化基础上,吸收西方歌剧传统的精髓,发扬东方音乐美学的理念,开拓出一条独特的中国歌剧创作之路。他勇于创新,善于思考,是中国歌剧艺术创作的先行者,将中国歌剧的创作推向另一个高度。

责任编辑:钱芳