关于考古出土的东汉俑研究

摘 要:20世纪30年代到新中国成立以来,东汉墓葬在洛阳、武威、酒泉、四川、重庆、长沙以及两广地区,都有大批发现。从时间上看,东汉前期出土的俑较少,中期随葬数量和种类渐增,奴仆、家畜、家禽(多为陶制)流行,随后越来越多,至东汉晚期达到极盛。东汉晚期的俑,以四川各地出土陶俑和甘肃武威雷台出土的铜车马仪仗俑最为出色。

关键词:考古出土;东汉俑;陪葬品;艺术特色;升仙

东汉从葬俑的盛行是汉武帝以来厚葬风气的体现和发展。《盐铁论·散不足》云:“今生不能致其爱敬,死以奢侈相高,虽无哀戚之心,而厚葬重币者,则称以为孝,显名立于世,光荣著于俗。”王充《论衡·薄葬篇》也云:“圣贤之业,皆以薄葬省用为务,然而世尚厚葬……故作偶人以侍尸柩,多藏食物以歆精魂。积浸流至,或破家尽业,以充死棺。”稍晚王符《潜夫论·浮侈篇》中也说:“今京师贵戚,郡县豪家,生不极养,死乃崇丧……多埋珍宝偶人车马。”[1]

东汉俑以豪族、地方中小官员使用普遍。材质以陶塑为主,也有木石雕和铜铸,注重材质特性运用及制作技艺之美。造型方面呈现出浓郁的区域特征,题材类型显示出社会流行风尚,内容组合体现使用者特权、身份、阶层、审美、信仰和生活理想。类型方面除家内奴婢、农业徒附及部曲外,乐舞百戏占有相当多的数量。东汉俑的艺术特色是主要塑造不同身份或角色的俑个体或群体,组合或排列成一个内容丰富、相互呼应、情景交融的宴会表演现场。表演者大胆夸张的动态造型和丰富生动的面部表情,体现出一种极其自然的由内到外的情绪流露。它与西汉俑普遍追求的温婉含蓄、娴静庄重审美趣味区别开来,从而达到绚丽多姿、内外统一、温柔敦厚而又生机勃勃的艺术效果,体现出一种既朴实又浪漫,既浑厚又轻盈的写意风格。东汉俑的特色如陈少丰指出:“东汉时期俑的重大成就,当推千姿百态的具有心理内容的姿态动作的塑造,更在于对内心世界集中体现的人物面部表情的刻画。”[2]

1 洛阳及周围出土的东汉俑

洛阳四面环山,北临太行山,南靠伏牛山,西抵伏牛山西端,东据嵩山,瀍河、涧河、洛河、伊河间流其中,人口稠密,土地肥沃,物产丰饶。疑为夏都的二里头,偃师商城,东周王城、东汉都城、隋代都城、唐朝东都建于此,可见文明积淀之深厚绵延。

洛阳汉墓历年来发现数量众多,但以俑随葬的并不多,出土陶俑数量也仅占随葬器物的一小部分。类型有侍俑、骑马俑、骑羊俑、骑象俑、乐舞百戏及少量釉陶俑。其造型特点是形体较小,成套组合,6~21厘米高,为泥质灰陶,以模制躯干结合手工捏塑或模制的四肢及配件饰物,再烧制绘彩而成。

洛阳东汉俑以乐舞百戏为主,均置放在墓室前堂或靠近前堂的甬道内。一般两人舞蹈,形成以舞蹈、奏乐、伴唱、说唱、俳优、百戏、观赏为形式的6~18人的小型家庭宴会场景。

早期乐舞百戏俑以1954年发掘的洛阳烧沟23号汉墓[3]、洛阳烧沟113号汉墓[3]、1965年发掘的洛阳烧沟西14号汉墓为代表。[4]

洛阳烧沟23号出土18件乐百戏舞陶俑,皆陶质粉彩。其中乐俑8件,似作吹埙、吹箫、伴唱、击鼓、抚琴、歌唱等状。舞俑3件,均身着长衣大袖,其中两件姿势一样,抬手曲右臂上扬左臂;另外一件双臂上扬,且左脚踏一圆鼓起舞。百戏俑6件,有倒立、反弓、猴戏等。俳优俑1件,头大,身形肥胖壮实,袒胸露乳,扭头仰面伸臂作滑稽表演。其余高矮不一,似为观众。同期113号墓出土18件俑与之类似。

烧沟西14号汉墓出土一套6件完整乐舞俑,陈列于前堂东南角,包括1件长袖踏鼓女舞俑与1件俳优俑相向起舞;4件乐俑面对舞者席地跽坐一排,两人吹排箫,1人吹埙,1人抚耳伴唱。值得注意的是,乐舞俑的西面,陈放着装有食物的奁、盒、盘、案、耳杯等,表明这些乐舞与宴饮或祭祀相关,是为墓主神灵准备的。

东汉中期以1992年发掘的洛阳东北郊东汉墓[5]、1993年洛阳苗南新村528号汉墓出土乐舞百戏俑为例。[6]前者与动物模型陈列于后室与前堂的甬道内,1对男女舞俑(女舞者脚下有盘,应为七盘舞),1件俳优俑,6件乐俑(如吹埙、抚耳伴唱、抚琴、吹箫),1对围着陶鼓起舞击鼓俑,1件杂技俑,1件伏地跪拜俑,两件似为观众的坐俑和3件较小的孩童俑。后者出土于墓室两棺之间,共9件,包括女舞俑和俳优俑各1件,吹箫俑、吹埙俑、抚耳伴唱俑各两件及倒立于奁边沿的两件杂技俑。

东汉晚期乐舞百戏以1972年洛阳涧西七里河东汉墓为例。[7]该墓未经扰动,前室西半部的砖台东南角放置一盏高度为85厘米的十三支彩绘陶灯,繁复华丽的造型和奇特丰富的装饰显示对仙境的想象与渴求。乐舞百戏俑在它西北,半圆形围绕陶灯,包括1件俳优,1件盘鼓舞俑,1件跳丸俑,1件倒立俑,6件乐俑。西边为一长方形状的陶案,上面井然有序地排列3排耳杯,1个圆盘和1只羊头。

其他有1997年洛阳偃师北窑乡汉墓,[8]以及1987年洛阳涧西区出土的乐舞百戏俑等。[8]

2 四川、重庆、贵州等地出土的东汉俑

今天的四川、重庆,合称川渝,也就是古代的巴蜀。自战国以来,秦不斷开发巴蜀地区,至汉代巴蜀地区已是沃野千里的天府之国。东汉墓葬很多,尤其是崖墓成群,很早为学者所注意和考察。大规模科学发掘较早,出土物中尤以陶俑最多。20世纪30年代末,杨技高、商承祚考察过随葬陶俑的乐山麻浩崖墓群。①20世纪40年代初,由国立中央博物院(现为南京博物院)筹备处与中央研究院历史语言研究所在四川南溪县李庄联合组织的“川康古迹考察团”对四川彭山江口一带的崖墓进行大规模发掘,所获陶俑数量最多,较完好有两百余件,残片近三千件。[9]②

其他重要的崖墓有乐山大湾嘴崖墓,[10]乐山高笋田东汉崖墓[11]、新都马家山崖墓[12]、宜宾横江镇崖墓[13]、宜宾黄伞崖墓[14]、宜宾山谷祠东汉崖墓[15]、宜宾翠屏村汉墓[16]、成都西郊西窑村M3东汉墓[17]、泸州河口头汉代崖墓[18]、绵阳何家山崖墓[19,20]、绵阳吴家崖墓[21]、绵阳河边乡崖墓[22]、绵阳杨家镇崖墓[23]、遂宁笔架山崖墓[24]、三台永明乡崖墓[25]、内江市中区红缨东汉崖墓[26]、夹江市千佛崖东汉崖墓[27]、成都天迴山崖墓[28]、成都市青白江区跃进村汉墓[29]、四川忠县涂井蜀汉崖墓等。[30]

川渝东汉俑以陶质为大宗,东汉中、晚期及蜀汉前期达到极盛。普遍出土于各类墓葬,且分布广泛,出土量大,体量也较大。可推想社会伦理带来可观需求,体量的追求和必要的细节手工制作等因素,显然为雕塑家创造一个施展才华的机会以及较为自由的发挥空间。这些汉俑普遍艺术水平较高也证实这一点,艺术家对人物的身份、角色、表情、动作、姿态与复杂的内心世界作了全新的研究和成功的探索。具体表现为题材类型的自由选择和轻松驾驭。造型则以形象生动逼真,姿态优美传神,衣饰细腻流畅,面部富于表情为特色;加上成熟精湛的制作技艺,呈现出一种既浪漫又朴实,既写实又洗练的艺术风格和气质。这些明显出于对美好现实或神仙生活的肯定和憧憬而制作的陶俑,始终充盈着一种发自内心的喜悦和欢乐,散发出一种积极向上的、生机勃勃的、健康充沛的精神力量。可以说,这是汉帝国开放自信的时代特征与西南地域文化奇妙结合的产物。[31]

川渝陶俑按照题材可分为劳作俑、伎乐俑和武士俑。劳作俑细分为农业生产俑和家务劳动俑。农业生产俑有执锄俑、执插俑和执铡俑等。家务劳动俑再细分为厨房干粗杂活俑(如庖厨俑、执箕俑、提鱼俑、提罐俑、执筛俑等)和主人室内贴身内侍俑(如执镜俑、侍立俑、执便面俑等)。伎乐俑有说唱、舞蹈、抚琴、伴唱、执笙、吹箫、击鼓等类型。武士俑有执刀俑、射箭俑、执盾俑等(图1、图2、图3、图4、图5、图6)。

1996年成都市青白江区跃进村汉墓出土陶俑,让我们对四川汉俑起源有了清楚的认识。如西汉末的竖穴土坑木椁墓M5、M6,以及东汉早期的砖室墓M3出土了拱手立俑、持箕铲俑、持箕帚俑、持盾俑、击鼓俑、持铡刀童俑、持棒俑、乐舞俑、庖厨俑等,均显示出惊人的成熟。如林通雁所言:“这批陶俑与同地东汉中期的陶俑相比,无论是题材内容,还是造型样式、体量和制作方式,其间的延续关系都比较清楚。可以认为,在东汉早期,具有川渝地域风格的陶俑率先在成都平原上发展起来。”[32]

俳优俑(也称说唱俑)是东汉川渝地域陶俑艺术的高峰之作,目前出土约二十个,主要分布于成都平原及汉文化传播路线上。[33]如新都三河镇马家山崖墓出土的说唱俑,长32厘米,宽20厘米,高48厘米;质地为红陶,头扎巾帻,仰头张口,笑容满面,袒胸露乳,肚腹浑圆,体态矮胖。踞坐一圆墩上,收颈耸肩,左臂带有璎珞臂钏,环抱一扁圆鼓,右手执鼓槌高举(鼓槌不存)。赤脚,左腿曲于圆墩上,右脚向前高抬显露脚掌。可见艺术家准确捕捉到俳优表演的神采飞扬——手舞足蹈而得意忘形。(如图7)

值得一提的是,这些陶俑无论男女老幼、角色、职能、动态和配饰有差,但面容神情塑造得如满月般饱满柔和,浮现出一种天真纯净而又恬然超越的笑容,或可称“欢颜”“童颜”。比起古希腊早期雕塑如同面具一样略显生硬的古风式微笑,这种笑容则运用得更为自然成熟、和谐生动,这种来自内心的喜悦与宁静,我们在面对六朝佛教造像时似曾相识。[34]

自周代以来,华夏衣冠服饰最为重要,它是族群、身份、等级贵贱的象征。陶俑服饰也被学者重视。曾昭燏根据彭山崖墓出土资料,结合文献研究了汉代头式、衣裳、带及杂服。可惜“佩饰”一节未见发表。[35]1981年,重庆忠县塗井蜀汉崖墓群出土了大批簪花陶俑,重新引发学者关注。吴焯概括地指出,M5女俑头上的簪花是莲花,“按莲花图案多与佛教有关,特别是佛像同出。从涂井五号墓随葬品的内容和彼此间的关系看,此类莲花女俑亦属于佛教造像”。[36]林通雁则认为这属于传统题材,与佛教造型元素无关。这大概是柿蒂纹演变而来,具有宇宙图式中天穹之花的寓意。[32]笔者基本赞同吴焯观点,认为莲花或与佛教造像相关。

这种女俑头装饰的硕大花朵,以圆形发卡或头箍制成花冠戴在头上,文献和考古资料均未支持此间中原汉人戴莲花礼俗之故,或许这是川渝陶俑亮丽特色。林通雁概括“此花特征為中心是圆形花蕊,四周绕多个花瓣”,定名为莲花。[32]考虑到何志国判定摇钱树上的一种纹饰为莲花,基于青铜材质铸造出清晰线条,旁边为一佛像或者一头像。[37]而这种花朵陶质缘故,花瓣线条密集模糊,外形状若圆盘,谓为菊花或喇叭花也可。涂井M14和M5同出的川渝汉墓中常见的陶陂池帮助我们确定为莲花——其往往塑于池中,旁有鱼和田螺相伴。[30,38]

汉晋以来,各地墓葬中的陶俑、画像石、壁画、藻井时或出现莲纹,似乎也在暗示一种新的信仰到来。早期佛教研究中,我们过于单一地强调造像,陷入迷途,而较少变化的佛教特别重视莲花纹样,这会不会是一种解决问题的新的契机呢?

成都市博物馆藏一件东汉石雕:一个蹲踞的尖帽高鼻胡人背负石础抬头睁眼仰望,左手持有一枝莲花,右手手心向下轻微弯曲抬至胸前与左手并齐,似在行礼。这让人想起白沙瓦大学考古博物院珍藏的一件石雕上面手持莲花的古代信众。[39]《高僧传·佛图澄传》载“往汉明感梦,初传其道。唯听西域人得立寺都邑,以奉其神,其汉人皆不得出家。”[40]该柱础及胡人手持的莲花显然与佛教相关。

簪花女俑头上的圆形莲花纹样,我们在巴尔胡特佛塔遗址出土的佛教故事浮雕、桑奇1号塔北门和东门上端三宝标、东门石栏杆[41]、马图那出土的药叉女石雕装饰、阿富汗贝格拉姆十三号房出土的象牙饰板以及阿马拉瓦蒂出土的窣堵波图样上常见,③可知这是印度的民间传统纹样。[42]尤其是马图拉出土一件公元前2世纪的赤陶母神像头上也装饰着这种圆形莲花,至少4朵。[42]花冠样式上最接近的是公元3世纪末至4世纪初的克孜尔第48窟飞天头上花冠,[43]以及第38窟主室的右侧壁上手持各种乐器的伎乐天人。两两一组,其中一个头戴3朵白莲花组成的花冠。从所处石窟位置、背景建筑可知描绘的天宫楼阁,展现仙乐飘飘景象。[44]这种3朵莲花的头冠在敦煌北凉的275窟的北壁上层交脚菩萨头上,[45]北魏259窟北壁上层半跏菩萨像龛内,[45]西壁二佛并坐龛外的胁侍菩萨头上留有余绪。[45]那么,川渝陶俑上的莲花代表什么呢?为什么要带莲花冠呢?

塗井M5出土的I型、II型陶屋也装饰这种圆形莲花。[30]笔者同意吴焯指出的陶屋与吴、晋魂瓶作用相同。虽未见佛像,但屋脊和栏板饰有莲花,极可能是一件涉及佛教内容的随葬品。因陶屋性质未定,故不赞同他将陶屋上胡人活动场景视为正在进行一种通俗的为死者祈福的佛教仪式。[36]龙泉窑博物馆收藏一件魂瓶,盖内墨书“张氏五娘,五谷仓柜,上应天宫,下应地中,荫子益孙,长命富贵。”[46]由此可知,魂瓶上部楼阙装饰之类象征天国景象。涂井陶屋多为庑殿顶,暗示建筑等级之高,没有庑殿顶的III型陶屋檐额中部悬挂一壁,可称为天门。那么陶屋可视为天国佛界,故以莲花装饰。换句话说,莲花实为天国象征,或可称之为佛界之花。奇异的微笑面容似可理解为艺术家真正呈现并非现实世界的人物,只有他们才拥有超越生死的永生之颜——童颜。

通过追踪陶俑的莲花头饰,多见于马图拉的这种佛教莲花纹样经过阿富汗贝格拉姆,辗转西域的克孜尔,随胡人迁徙到达巴蜀。结合发达的汉文明,影响到本土艺术家,产生出极具个性魅力而又影响深远的川渝陶俑艺术。早期汉代佛教传播之路的迷茫似乎有了新的曙光,或许如同马图拉的“无像时代”,巴蜀等地也曾经经历一个无像时代,那些莲花,也是先于佛教造像发展为天国之花和佛界之花。

贵州西部地区紧邻四川南部,汉代同属广汉郡管辖,也出土少量汉俑。有学者认为,从出现时间、流行题材、制作技艺以及艺术风格等可见汉俑主要受中原和四川影响,融入当地特色。[47]如百戏俑在黔西[48]、赫章可乐[49]、兴仁交乐④、仁怀合马[50]等地汉墓均有发现。其他类似题材还有抚琴俑、听琴俑、舞蹈俑、说唱俑、男女侍俑、持箕俑、托盘俑、家畜家禽及陶屋、摇钱树等,这些都出现在东汉中晚期。

3 甘肃武威及附近的汉俑

武威位于甘肃省中部,也是通往新疆、中亚、西亚交通要道的“河西走廊”的咽喉。南屏祁连山,积雪融化,谷水下流,利于农业灌溉。武帝分置四郡后,大量移民迁入开荒,从此沃野数百里,来到武威。武威物产丰饶,成为河西重镇。

20世纪50年代以来,武威附近磨嘴子、旱滩发现大量汉墓,出土少量彩绘木质侍俑和舞蹈俑,造型简洁粗犷,其艺术水准不及同期出土木质动物家禽生动传神。

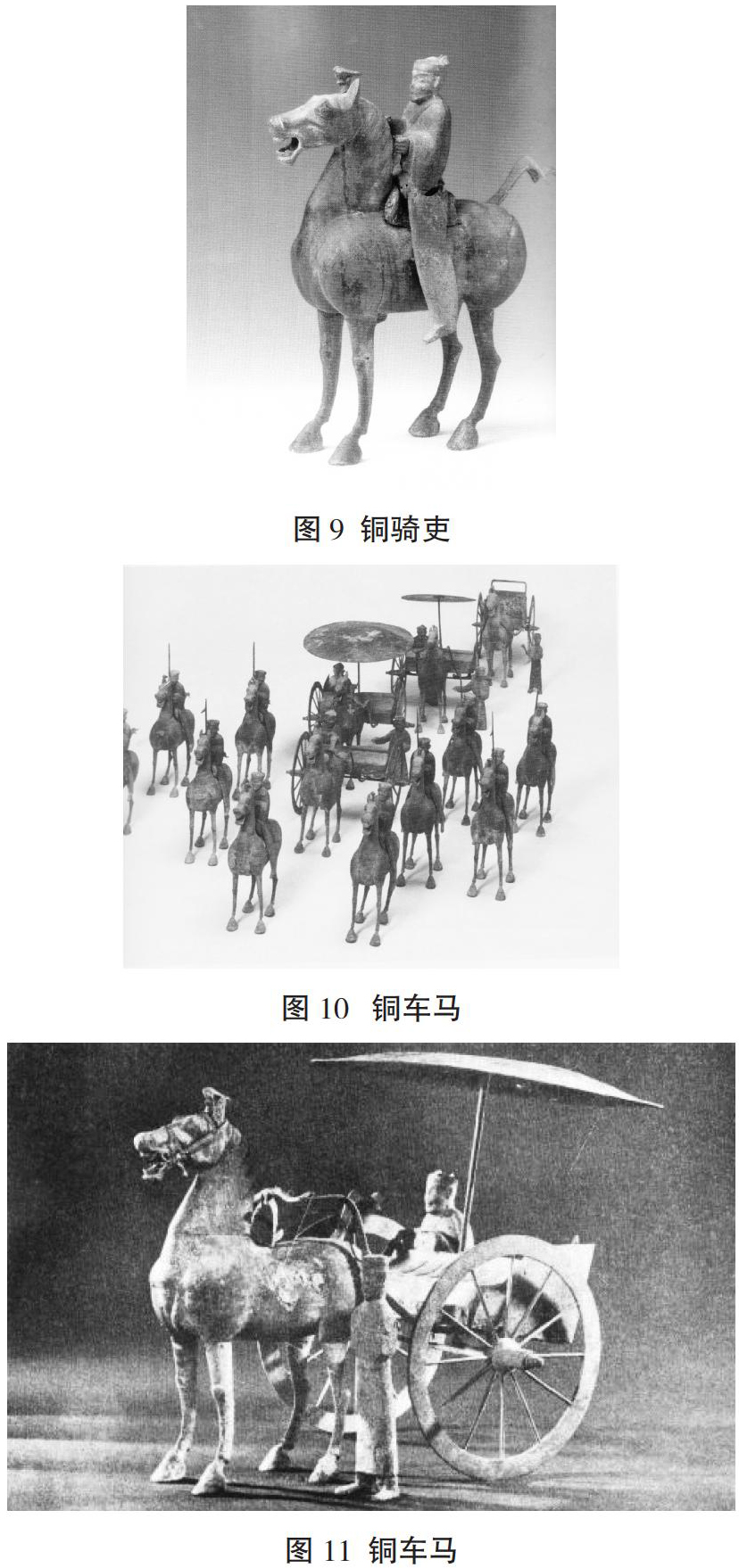

1969年,在距武威城北两里的雷台发现了一座东汉晚期大型多室砖墓葬,出土一大批形制完整的铜俑及铜车马,代表河西地区的较高艺术水平,并且清晰地反映出东汉人普遍的死后升仙信仰。

该墓出土铜马39匹,铜车14辆,持矛、戟、钺等兵器的武士俑17个,各种奴婢俑28个。有的俑和马身上刻有表明来源、身份和数量的铭记。(图9、图10、图11)

商周以来,青铜为战略物资、贵重金属和具有审美价值的美金属,主要用于贵族阶层的祭器、武器、车马器和少量日用器。秦始皇时开始制作大型纪念性及特殊含义的青铜神像,如12金人以及长安宫苑捧露仙人像,可惜无存。幸有秦始皇陵封土西侧出土铜车马及驭手可以帮助我们证实帝国工匠精湛高雅的写实艺术和炉火纯青的铸造工艺。

西汉武帝以前,崇尚节俭,皇室贵族重臣多以陶俑木俑随葬,铜俑罕见,大多发现于西南边境墓葬,如云南晋宁石寨山、江川李家山、广西贵县风流岭、合浦风门岭等。东汉到三国也仅限于西南和西北地区,主要为配合车马题材的铜俑。雷台汉墓为带封土墓道的大墓,结构复杂,规模宏大,形制堪比西汉诸侯。虽然墓主身份仍有疑问,但大致属于东汉河西地区张氏豪族,位至权倾一方将军。以兵马俑军阵随葬,最早为秦始皇孤例,西汉多见皇室、诸侯、贵族及重臣墓葬及陪葬坑。该墓晚至东汉末年,继承西汉遗制,庞大车马队伍随葬。

研究者以组合关系和铭文推测,这些车马和俑或组成出行仪仗队伍。排列顺序如下:两骑士领队,其余三五行列作为先驱;斧车1辆作为前导;轺车3辆为前从,其中间1辆为主乘;主乘之前有“辟车”“伍佰”八人并列,主乘之后有2侍婢跟从;主骑1匹,从骑4匹;其余小车2辆,御奴2人,乘骑3匹,牵马奴3人,辇车3两,将车奴3人,从婢3人等,应为排列在主乘、主骑之后的后从。此外,大车3辆与牛车1辆为随从的辎重车辆。[51,52]笔者同意其为出行队伍,但不认同其为仪仗。精心制作这么贵重庞大的一支车马队伍随葬,目的只有一个——升入仙境,獲得永生。从出土的大量画像石、画像砖可以看到两汉升仙主题极为流行。武威雷台汉墓出土的最著名的一件艺术珍品——“铜奔马”是判定升仙的关键,也是整个队伍的灵魂和点睛之笔。这匹马独一无二,应该出于最前面位置,成为沟通人间与天界仙境的交通工具——天马。[53]这匹马高34.5l厘米,身长45厘米,昂首扬尾,三足腾空,头微微左倾,右足踏着一只回首的飞鸟作支撑,鞍鞯已失。马为对侧步态,这是一种骑乘者极为舒适的步法。首先,笔者以为这只鸟的寓意与魏晋魂瓶上的鸟同义,代表天空,通过这只鸟暗示这是一匹在天空奔跑的马,其类似大宛马或汗血宝马的经典外形也暗示其为西来神马或天马。其次,鸟回首的造型还暗示正在导引行进方向。葛洪《抱朴子·内篇》提到的导引术如龙导、虎引、燕飞、蛇屈等很可能源于此类动物通灵导引升仙。再次,队伍中一匹体形最大的主骑马,或墓主乘坐,也承担升仙功能。鞍、辔已失,鞯面敷粉,绘有奔马文和云气纹,笔者在马的头部侧面也发现有云气纹。《论衡·无形篇》:“图仙人之形……行于云则年增矣,千岁不死。”山东东汉祠堂铭文:“上有云气与仙人,下有孝友贤仁。”[54]云气与天空有关,也与升仙有关,可见主骑也用于升仙。最后,墓门上用砖迭出两阙和中间有门,应该就是天门了。此外,出土的陶楼模型可视为天宫楼阙、甬道中铺满的两万多枚钱币、墓内前室、中室、后室顶部盝顶;顶部正中镶嵌的方砖上彩绘莲花藻井,这些都暗示升仙主题——墓主希望死后升入仙境,获得永生。

注释:①麻浩墓室壁上可见杨技高、商承祚题记。

②其中王家沱发掘时,营造学社参与发掘工作,还调查乐山白崖、宜宾黄伞溪等地崖墓。营造学社留下崖墓测绘图和大量珍贵照片。此后,出土文物陆续运往南溪县李庄国立中央博物院筹备处驻地保存。抗日战争后期,在曾昭燏先生主持下开始整理这批文物资料。至1945年,除全部制成文物卡片外,还选择部分有代表性的器物和陶俑,绘制成墨线图,准备作文字报告的插图使用。曾昭燏先生还拟定了《彭山考古报告》编写计划,并写出陶俑部分,可惜未成。直到1983年,时任南京博物院院长姚迁提出继续整理这批资料,由当年参加彭山发掘的人员中唯一留在南京博物院的赵明芳主持。根据保存下来的基本完好的资料,1987年完成此次考古发掘报告的写作,即《四川彭山汉代崖墓》1991年由文物出版社出版。

③内部资料:《來自阿富汗的国宝》,第78页。

④见《贵州省博物馆藏品》第一辑。

参考文献:

[1] 王符.潜夫论笺校正[M].汪继培,笺,彭铎,校正.中华书局,1985:137.

[2] 陈少丰.中国雕塑史[M].广州:岭南美术出版社,1993:124-134.

[3] 洛阳区考古发掘队.洛阳烧沟汉墓[M].北京:科学出版社,1959:142-143.

[4] 洛阳市文物工作队.洛阳烧沟西14号汉墓发掘简报[J].文物,1983(4):32-34.

[5] 洛阳市文物工作队.洛阳东北郊东汉墓发掘简报[J].文物,1994(7).

[6] 洛阳市第二文物工作队.洛阳苗南新村528号汉墓发掘简报[J].文物,2000(8).

[7] 洛阳博物馆.洛阳涧西七里河东汉墓发掘简报[J].考古,1975(2).

[8] 俞凉亘,周立.洛阳陶俑[M].北京图书馆出版社,2005:22-29,30-37.

[9] 南京博物院.四川彭山汉代崖墓[M].北京:文物出版社,1991:2.

[10] 乐山市文管所.乐山市中区大湾嘴崖墓清理简报[J].考古,1991(1):23-32.

[11] 胡学元.乐山市中区高笋田崖墓清理简报[J].四川文物,1988(3):76-77.

[12] 新都县文物管理所.新都马家山22号墓清理简报[J].四川文物,1984(4).

[13] 四川省文物考古研究所.四川宜宾横江镇东汉崖墓清理简报[J].华夏考古,2003(1):3-17.

[14] 四川大学历史系78级考古实习队,宜宾县文化馆.四川宜宾县黄伞崖墓群调查及清理简报[J].考古与文物,1984(6).

[15] 四川省博物馆.宜宾市山谷祠汉代崖墓清理简报[J].文物资料丛刊,1985(9):133-137.

[16] 匡远滢.四川宜宾翠屏村汉墓清理简报[J].考古通讯,1957(3):20-25.

[17] 成都市文物考古工作队.成都西郊西窑村M3东汉墓发掘简报[J].四川文物,1999(3):96-99.

[18] 四川省文物考古研究院,泸州市博物馆.四川泸州河口头汉代崖墓清理简报[J].四川文物,2006(5):25-30.

[19] 何志国.四川绵阳何家山2号东汉崖墓清理简报[J].文物,1991(3):9-19.

[20] 何志国.四川绵阳何家山1号东汉崖墓清理简报[J].文物,1991(3):1-8.

[21] 季兵.绵阳市吴家汉代崖墓清理简报[J].四川文物,1994(5):79-80.

[22] 何志国.四川绵阳河边东汉崖墓[J].考古,1988(3):219-226.

[23] 何志国.绵阳杨家镇汉代崖墓清理简报[J].四川文物,1988(5):76-77.

[24] 四川省文物管理局.遂宁笔架山崖墓(上册·古墓葬卷)[J].四川文物志,2005.

[25] 景竹友.三台永明乡崖墓调查简报[J].四川文物,1997(1):63-71.

[26] 雷建金.内江市中区红缨东汉崖墓[J].四川文物,1989(4):40-42.

[27] 周杰华.夹江市千佛崖东汉崖墓清理简报[J].四川文物,1986(6):61-64.

[28] 刘志远.成都天迴山崖墓发掘清理记[J].考古学报,1958(1).

[29] 成都市文物考古工作队,青白江区文物管理所.成都市青白江区跃进村汉墓发掘简报[J].文物,1999(8).

[30] 四川文物管理委员会.四川忠县涂井蜀汉崖墓[J].文物,1985(7):49-95.

[31] 宋治民.成都市青白江跃进村西汉墓三题[J].四川文物,2002(1).

[32] 林通雁.东汉三国陵墓雕塑艺术概论(下篇·东汉三国墓室及葬具雕刻和俑像艺术概述)[A].中国美术分类全集(中国陵墓雕塑全集3 ·东汉三国)[M].陕西出版集团/陕西人民美术出版社,2009:83,88-89.

[33] 索德浩,毛求学,汪健.四川汉代俳优俑——从金堂县出土的俳优俑谈起[J].华夏考古,2012(4).

[34] 张青.侍奉亡灵的地下偶人——秦汉从葬俑研究[D].上海大学上海美术学院博士学位论文,2016.

[35] 曾昭燏.从彭山陶俑中所见的汉代服饰[A].曾昭燏文集(考古卷)[M].文物出版社,2009.

[36] 吴焯.四川早期佛教遗物及其年代与传播途径的考察[J].文物,1992(11):43-44.

[37] 何志国.汉魏摇钱树的初步研究[M].科学出版社,2007:46-47,65-66.

[38] 米骞.两汉四川陶俑鉴藏[M].四川美术出版社,2007:239-240.

[39] 穆罕默德·瓦利乌拉·汗.犍陀罗——来自巴基斯坦的佛教文明[M].陆水林,译.五洲传播出版社,2009:56.

[40] 释慧皎(梁).高僧传[M].汤用彤,校注.中华书局,1997:352.

[41] 金申.印度及犍陀罗佛像艺术精品图集(图42,49)[M].中国工人出版社,1997.

[42] 王镛.印度美术[M].中国人民大学出版社,2004:139,43.

[43] 中国新疆壁画艺术编辑委员会.中国新疆壁画艺术(一)克孜尔石窟壁画[M].新疆文库编辑出版委员会/新疆美术摄影出版社,2015:56-57,59.

[44] 新疆龟兹研究院.中国石窟艺术·克孜尔[M].江苏凤凰美术出版社,2019:58-59.

[45] 敦煌文物研究所.中国石窟·莫高窟(第一卷)[M].文物出版社/株式会社平凡社,1999:18,24,20.

[46] 王佐才,董忠耿.试述绍兴出土的越窑“谷仓罐”[J].江西文物,1991(4):24.

[47] 张合荣.贵州汉墓出土百戏俑介评[J].贵州文史丛刊,1994(3):23-26.

[48] 唐文元,谭用中,张以容.贵州黔西县汉墓发掘简报[J].文物,1972(11):42-47.

[49] 贵州省博物馆.贵州赫章县汉墓发掘简报[J].考古,1966(1):21-28.

[50] 顾新民.仁怀合马东汉砖石墓清理简报[J].贵州文博,1993(1-2).

[51] 甘肃省博物馆.武威雷台汉墓[J].考古学报,1974(2):87-109.

[52] 甘博文.甘肃武威雷台东汉墓清理简报[J].文物,1972(2):16-24.

[53] 钰金,王清建.浅论汉画中升仙工具[J].南都学坛,1990(5).

[54] 李发林.山东汉画石研究[M].齐鲁书社,1982:104.