《道士下山》:意识光谱的回溯

李欢

一门之隔,两个世界。上山修行,下山修心。《道士下山》承载着陈凯歌一贯的文艺情怀以商业片回归银幕。融合了硬派武侠、伦理、玄幻、喜剧等众多元素,以小道士何安下为叙事视角,讲述了他从山中来到阡陌红尘,几番体验历练之后又上山悟了道。这样的体悟式修道正是超个人理论家肯·威尔伯所推崇的“亲证”(非二元)认知模式,其寻道过程极具东方色彩地演绎了威尔伯的“意识光谱”。

一、 意识光谱

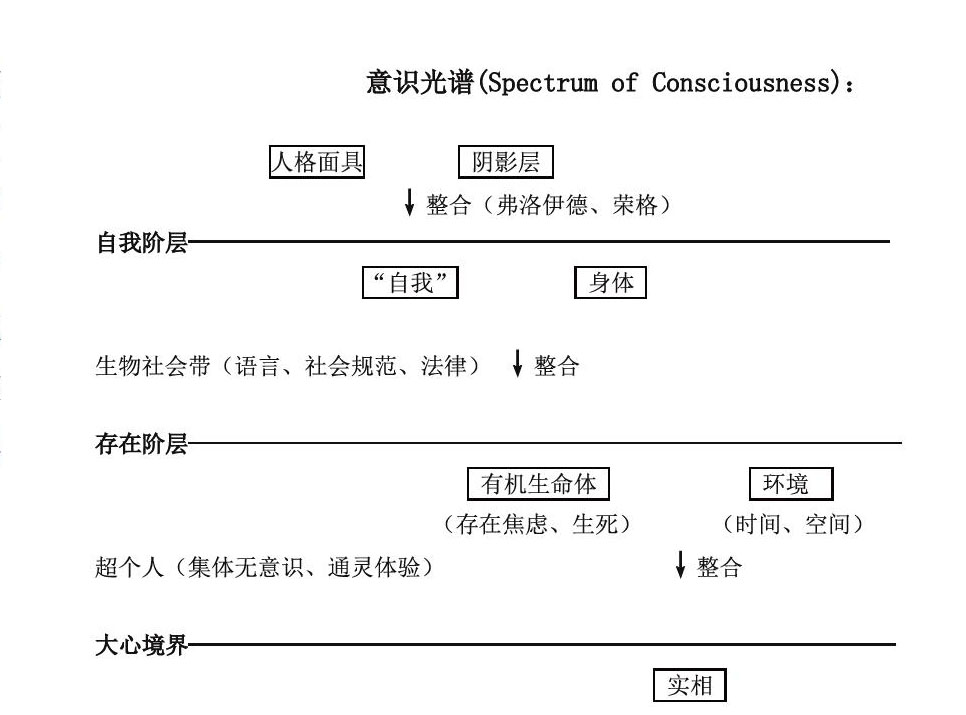

威尔伯被誉为“意识领域的爱因斯坦”,集心理学、心理疗法、神秘主义、东西方各大宗教灵修之大成,统合了哲学、社会学、超个人心理学、物理学等诸多领域,提出了“意识光谱”。他认为意识是连续的,由多个阶层组成,互相补充,形成一个类似彩虹的光谱。[1]准确地说,“意识光谱”是人类意识的多元次图解。“大心”是世界的实相,无法描述却可感知,亦即是“道、梵我……”由于各级二元论的压抑投射,宇宙意识演化成各层级意识带区,从大心境界到存在阶层,自我阶层,呈螺旋式上升,是逐级狭窄化、排他的认同。佛陀也好,基督也罢,弗洛伊德也好,荣格也罢,没有对错,亦无高低,因为他们关注的是意识的不同层次(光谱的不同带区),每一个带区都不能撼动其他带区的价值。只不过西方的理论扎根于自我和存在阶层,在于修复自我,而东方哲学更关注大心境界,倾向于绕过自我中心阶层,在于超越自我。[2]

威尔伯崇尚东方文化,在论述的过程中旁征博引赵州禅、老子、庄子、苏轼等的大量言辞和思想。论及对实相的认知模式时,威尔伯说“道教有‘名与‘道两种认知,‘道是以实际形式被认知的。”[3]它对于人生的直接理解不是通过抽象的符号,更不是

运用科学理性思维去理解,而是实在的体验。罗隐师父让小道士下山正是因为凡尘的亲身经历远比山间清茶孤灯旁的参悟来得真实和透彻。何安下所经历的浮沉无不是一个从“自我”向下回溯到“大心”(即“道”)的过程,且看在何安下的这幕心理剧中,意识将如何循序回归。

二、 何安下的意识光谱

(一)整合“自我”

自我阶层存在于人的意识和潜意识中,认同的只是“自我”、灵魂、心智。其上是人格面具和阴影层的二元存在。唯有将两者整合,方能形成“完整”的“自我”。

何安下作为弃婴,被罗隐收留抚养,在山中修习道法20年,然而在万丈红尘里,他无疑是一个不谙世事的赤子。刚下山的何安下因为饥饿本能抢了一只荷叶鸡。所幸的是被抢的人有一个颗善心。何安下喊了崔道宁一声“爹”,崔道宁不仅收留了他还教他医术,于是何安下在俗世有了一个家,作为一个婴儿的隐喻存在,开始了自我成长。

拉康将人类从幼儿到“成年”的发展轨迹分为三个阶段——现实界、想象界和象征界。现实界的婴儿粘团为需求所驱动,它需求食物、舒适和安全等等。而何安下的这些需求,在作为父辈的崔道宁那里通通得以满足,“他这辈子,头一回有吃有喝,还有人疼,好日子就这样开始了”。随后,何安下参与了给男孩割包皮。这个具有图腾意义的“成人礼”暗示何安下已顺利渡过想象界时期(婴儿知道和母亲分离了,存在着“他者”)。一番讨论之后,师父的“不求百年活,但求心喜欢”引起了何安下对性的好奇,于是顺理成章地进行了听房偷窥。依照弗洛伊德的理论,“窥视”是一种人性本能的驱力,源于孩子想从父母隐私了解自己的来历。跟随何安下的偷窥视线,观众也因窥淫癖的满足而获得快感。接下来,俄狄浦斯情结产生了。弗洛伊德认为母亲是孩子生命中极重要的他者,因此孩子试图弥补母亲的缺失(阳具),渴望与母亲合二为一。对象征界的论述,拉康借用了“俄狄浦斯情结”,将其表述为是儿童希望消除自我/他者分裂的请求。处于象征界的何安下, 对师娘萌生了欲念,以致中毒之后大声喊出“我想和我师娘睡觉”。不过此后孩子对母亲的认同最终会转向对父亲的认同[4],将自己欲望的对象由母亲转移为另一个女人(王香凝),使自己成为“父亲”。由此超越俄狄浦斯情结,完成“主体”的成长。

而在此过程中,人格面具(扮演的角色,部分心灵)生成的同时,荣格称之为阴影层的种种也在不自知地滋生,它包含了消极情绪、内心的阴暗面、正义感等被否认和疏远的自我方面。何安下的现世安稳、茁壮成长被师父的死打断,他一怒凿沉画舫,替崔报仇。湖底沉船这一幕可谓是全片最具张力的画面,绝佳地诠释了奇观电影中“话语中心”让位于“图像中心”。整个过程不着一字,尽得无穷意境。船缓缓下沉,周围矗立的几尊佛像多目多臂,作忿怒状,应为“阿修罗”。阿修罗,住大海之底,其名,义为“果报”。饮食男女,崔道宁、崔道融、玉珍,各有业障,各有劫数。道宁在道与欲之间选择了欲,最终死于非命,道融和玉珍皆死于贪、嗔、欲。崔家兄弟一个“志以道宁”,一个“大道圆融”,却偏偏姓了“崔”,从名字到行为都是一种影射和反讽。阿修罗,其身, 为怀疑、好斗、嗔恨的代表,这便指向了何安下。“一切景语皆情语”,或许湖底本无阿修罗,皆是何安下的心魔罢了。他未经任何审判,凭着自己的猜测便要了二人性命,将阿修罗式的特质表露得淋漓尽致。镜头随着何安下由远推近,给了挣扎的玉珍一个面部特写,她绝望的眼神分明触及了何安下的恻隐之心,然而,酒瓶一一爆裂,红色弥漫开来,为本就奇谲的画面平添了几分诡异,也给了何安下水压过大无法施救的借口,同时又象征着他内心恶念的迸发。有力的视觉吸引、强烈的心理触动、观众的移情共鸣,一气呵成。

何安下一路狂奔跪倒在佛前。此时,他的心理医生如松方丈出现了。从西方心理疗法来讲,阴影层的治疗只需要将其揭发,类似于自己掐自己,因为焦虑只有被允许了才不再是焦虑。“湖上刚刚死了一对男女”“说实话!”开门见山的质问逼得何安下的内心无处可躲,入定七日深深忏悔。“拿你心来我替你安”“跪遍了天地万物”之类云云,便是典型的东方色彩——绕过自我中心,直接超越自我。其实,入定之后何安下还是没想明白自己是对是错,不过这已不重要了,重要的是何安下敢于直面心中的“恶”,接纳了它,整合了人格面具和阴影层,一个有血有肉、有善有恶,较为真切的心灵人格、“自我”渐渐诞生。

此处,影片以何安下寻找被否定和疏远的“自我”为主题,淡化了人格面具的描述,重在内心阴影的揭发,充分体现出导演对“自我”的哲理思辨。

(二)颠覆与建构“存在”

“生物社会带”是自我与存在阶层之间的辅助区:社会规则、习俗、法律等在此建构着一个人的意识,譬如价值观。经由此带区抵达存在阶层时,人的意识就不再局限于“自我”与身体的对立,即“我”拥有一副皮囊,而是与之以一个有机整体存在着。它和自我阶层一样,存在于意识和潜意识。何安下从道宁医馆这个小家逐渐走向了江湖,接触了赵心川、彭乾吾父子、周西宇、查老板……这走马灯式出场的各色人物带给何安下各种头脑风暴。何安下一路拜师,一路建立认知,又一路被颠覆,也在这婆娑世界的万千变幻中一路前行。

拉康说父亲是潜意识的,潜意识是他人的语言。[5]在山上,罗隐师父是“父亲”,“言语”、教导让他潜意识里有了规范,因此与如松争辩时他说“路见不平拔刀相助,当道士的时候师父教的”,然而理直气壮之余显得底气不足,彼时的规范没能安下此时的心,止不住的惊惶心慌;山下的“父亲”道宁说要及时行乐,却终究命归于此;他自己因为女人的欲而杀人,却又为另一个女人的欲而起救助之心;这边厢刚感受过崔师父给予自己的温暖,那边厢又亲眼看到彭乾吾杀死了弟子赵心川;一面是道融对疼爱自己的兄长下了毒手、彭乾吾一生仇视追杀师弟,另一面,周西宇与查老板的不离不弃、兄弟情深迎面袭来;周西宇教他要不嗔不恨,查老板却说“沉默也是作恶”;查老板要杀彭七子为周报仇时,腹黑的彭乾吾却上演了一幕护犊情深……

镜花水月的浮世绘里有宽恕、生死,有求不得、爱别离、怨憎会……何安下在这“生物社会带”以自己的眼光审视着世间的主要情感和经历,在轮番的冲击中锤炼着内心,完成了对人生的思考,消弭了“自我”与“身体”的对立,将“自我”意识整合为“有机体”意识(由“自我”与建构自我的文化组成)。不过遗憾的是,从表现手法来讲,第二个故事开始,何安下的存在感便被陡然削弱,虽然原著小说也是非常形散的,但对何安下的内心有着丰富厚重的文字描述。影片后半部,鲜有对何安下内心的渲染,更多的是夸张玄幻的动作特技,美则美矣,对何安下最后悟道的铺垫却反添了几分务虚之感,从而降低了观众的移情。不管怎么说,拨开这主体感若隐若现的线性叙事,影片试图表达的是何安下在洗磨中叩问红尘,拼命地成长、蜕变。

终于,当周西宇垂死时,何安下的眼睛流露出了有层次的表情:焦急、愤怒、困惑……不再是扁平符号化的咋呼。导演安排何安下旁听了一堂“论生与死”的课。这是存在阶层探讨的终极课题。由于次级二元论的投射,人将有机体与环境对立,拒绝在没有未来的无时间的“现在”中生存,于是产生了存在的焦虑,生命与死亡的对立。[6]庄子曾说:“生也死之徒,死也生之始……若死生为徒,吾又何患。”或许何安下在山中学过道家先贤的理论,而在本次下山“亲证”中,该桥段的设计,的确有待斟酌。这个告诉何安下生死犹如花开花落的授课者应该是周西宇而非如松。作为一个经历过生死,在“死去活来”的那一刻悟道的高手,他能体悟出天人合一(大心)、能讲出“道在平常日子里”,有着如此境界的人不应该看不破生死,看不破的,是何安下。

这堂课的风格自然还是东方特色的,人之将死,西方在精神上作务实状态,会有一个具体的耶稣来拯救你。如松则是一如既往的妙语连珠、句句机锋——“上天就是那掷瓢的手”……何安下究竟有没有醍醐灌顶,从而超越存在阶层,影片没有着力刻画和表现,但确实摆出了竭力启发何安下的姿态,也许领悟就在此时,也许在将来某个黄昏。

(三)领悟“大心”

前篇所述,道即大心。严格来说,它不是光谱中特定的某个阶层,而是原初的存在,无所不容,无垠无时,是无我无自然的大一统。正如庄子《齐物论》说:“天地与我并生,而万物与我为一。”

超越存在阶层,抵达大心之前的辅助带——“超个人带”影片未作讨论,因为要表现这种极为个人的内心活动需要高明的叙事技巧,倘若将情节推动感不强的叙述强行植入会打断叙事的流畅性。但不可否认何安下超越自我,对大心的领悟是影片明确的旨归。片中有两处点题:一是周西宇讲述猿击术的真谛,二是片尾何安下跟着查老板上山修炼悟道了。

猿击术乃是陈氏江湖中的至高武学,其真谛,就是天人合一。周西宇曾向何安下娓娓道来领悟的过程,人不再是万物之灵,需要用超越感官的觉知去感悟自己是宇宙有机体的一部分。自己就是一切万有,这便是“大心”“宇宙意识”。可惜此段的画风与全片迥异,卡通的呈现方式违和感倍增,较之湖底沉船一幕,不免落了下乘。

影片的最后,何安下练成了猿击术,表明他悟道了。何安下为什么回到山中去悟?这是采用了威尔伯的“否定”之法,也即是道家的“去知”。老子云:“为学日益,为道日损。”何安下的成长需要人世历练,做加法,而悟道则需抛开俗世的诱惑,做减法。所以他一路不停歇的领略参悟,由少成多,由多成少,一九得九,九九归一。感受了情义,懂得了恩仇,然后断了欲念,看开了生死,按照意识光谱这份实修地图的指引,经过层层的整合,消除各级二元对立,从对自我的认同,到有机体的认同,最终到宇宙意识的认同,领悟了“大心”——“道心原本宽广,可容万物,装得下天空大地,万古星辰。”

结语

“道家求最高知识和最高境界的方法是‘去知,是经过知得来的,有后得无知的人,其境界是天地境界。”[7]何安下经历了“知”与“去知”,从而达到了冯友兰所谓为人的最高境界。事实上,大多数人都未能超越存在阶层而活着,因此对大心的感悟理应是一种至高的追求,人生的终极修行。何安下上山下山,悟道谈笑间,这当然是陈凯歌的一个寓言,表达了他对传统哲学的思考、关怀,也形成了对意识光谱的注解。此番演绎不算惊艳,但称得上用心,值得细细体味。

参考文献:

[1][2][3][6]肯·威尔伯.意识光谱[M].辽宁:万卷出版公司,2011:6,9-10,34,124.

[4][5]戴锦华.电影批评[M].北京:北京大学出版社,2005:121,153.

[7]冯友兰.新原道[M].北京:北京大学出版社,2014:94.