经济结构调整对人口城镇化与土地城镇化协调性的影响差异

朱高立 邹伟 王雪琪

摘要

人口城镇化与土地城镇化是城镇化的核心内容,两者的协调发展水平直接关系到城镇化发展的质量。利用动态修正的协调度模型测算出中国31个省市的人口城镇化与土地城镇化协调度,在此基础上,实证研究了不同类型经济结构对全国及东、中、西三大区域城镇化协调度的影响机制、方向及程度。研究表明:①各省市的城镇化协调度虽然呈逐年上升态势,但整体仍然处于较低水平。②城镇化协调度演变具有阶段性特征,2007年以前各省市的城镇化协调度增长幅度较小,之后增幅明显加快。③城镇化协调度存在空间分异现象,整体上,协调度呈由东向西递减态势。④固定资产投资/GDP(投资结构)的提高对城镇化协调度提升的贡献最大,原因可能是固定资产投资可以通过短期的需求效应和长期的供给效应促进人口城镇化与土地城镇化的发展。城乡收入差距(城乡收入分配结构)的拉大则会显著降低城镇化协调性水平,原因可能是城乡收入差距的拉大一方面会使得城镇相对农村拥有更大的吸引力,从而促使农村人口流入城镇寻求收入上的相对均衡;另一方面收入差距的拉大会降低社会的边际消费倾向,从而弱化社会经济活力,阻碍土地城镇化进程,因此需要通过平衡城乡间的资源分配,提高农村地区的人力资本来缩小城乡收入差距。⑤影响东、中、西地区城镇化协调度的关键经济结构因素存在地区差异,其中,固定资产投资/GDP(投资结构)是影响东部地区城镇化协调度最主要的因素;城乡居民储蓄额/GDP(金融结构)对中部和西部地区城镇化协调度的提高均有最大贡献。因此,地方政府在制定城镇化发展政策时应分区域对症下药。

关键词 经济结构;人口城镇化;土地城镇化;协调发展

中图分类号 F291.1 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)05-0093-12 DOI:10.12062/cpre.20171211

中国城镇化进程的快速推进使得城镇化相关问题成为近年来学术研究的热点。目前诸多学者已经就城镇化发展模式[1]、发展机制[2]、发展质量[3]、发展时空特征[4]等问题进行了广泛的研究并取得了丰硕成果。尽管如此,尚有一些问题没有得到完整解答,其中一个突出问题就是城镇化协调性的研究。城镇化协调性的研究内容纷繁复杂,它不仅涵盖了城镇化各子系统间的协调,例如人口城镇化与空间城镇化[5]、城镇化水平与城镇化质量[6]等等,还包含城镇化与其他领域的协调,例如城镇化与工业化[7]、城镇化与农业现代化[8]和城镇化与生态环境[9]等等。现阶段,中国的城镇化正处于一个“空间失调”的状态,通过对《中国统计年鉴》统计发现,2000—2015年间,中国城镇人口增加了66%,而城市建成区面积却增加了105%,两者速度明显失衡,研究并解决城镇化协调性问题迫在眉睫。

关于人口城镇化与土地城镇化协调性的影响因素,相关领域的学者做了大量的研究,如隆雁翔[10]认为造成人口城镇化与土地城镇化非协调发展的直接原因是地区间历史基础及资源禀赋的差异,而根本原因是户籍和土地的二元结构以及政府的投资驱动模式;彭代彦和彭旭辉[11]认为财政分权会极大促进土地城镇化发展,而对人口城镇化具有抑制作用,这是造成人口城镇化与土地城镇化不协调发展的制度根源;林爱文和樊星[12]认为调节大中小城市的发展规模可以帮助地方政府达到优化人口城镇化与土地城镇化协调性的目的;王晓云等[13]认为外资利用规模的增加、金融结构的优化可以促进人口城镇化与土地城镇化的协调发展。通过对已有文献的归纳和分析可以发现,造成人口城镇化与土地城镇化非协调发展的根本原因在于制度因素,而经济手段则是协调人口城镇化与土地城镇化发展的重要方法。据此可以推测,作为经济手段的一种,经济结构的调整和优化也可能是促进城镇化协調发展的重要举措。经济结构可以划分为不同类型,在不同类型的经济结构中,产业结构能够促进人口城镇化与土地城镇化协调发展的结论已经得到了一些学者的证实,如王丽艳等[14]就认为产业结构调整一方面可以优化经济结构,提高经济效益,吸引农村人口流入城镇,另一方面还可以在推动城市土地扩张的同时提高单位土地的投入产出,两方面相互作用最终提高了人口城镇化与土地城镇化的协调度。需要指出的是,产业结构仅仅是经济结构诸多构成要素中的一点,除此之外,经济结构还包括投资结构、金融结构、城乡收入分配结构、城乡消费结构等内容,这些因素是否也会促进城镇化的协调发展呢?其对不同区域的城镇化协调性影响是否存在差异?现有研究中,以经济结构,特别是多种类型的经济结构为视角,研究其对人口城镇化与土地城镇化协调性影响的文献尚不多见。基于此,通过构建空间动态计量模型,实证研究产业结构、投资结构、金融结构、城乡收入分配结构、城乡消费结构等五类经济结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响,旨在揭示经济结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响机制、影响方向及影响程度,丰富城镇化协调发展领域的研究内容。

中国人口·资源与环境 2018年 第5期

1 理论阐释与研究假设

本文对人口城镇化与土地城镇化的协调性问题有以下几点理解:①人口城镇化与土地城镇化协调度的高低取决于两者相关指标的初始值和增长速度;②当人口城镇化与土地城镇化的各项指标处于同步增长状态时,就可以认为人口城镇化与土地城镇化处于协调状态;③在人口城镇化与土地城镇化各项指标同步增长的前提下,指标的增长速度与城镇化协调度呈正相关;④当人口城镇化与土地城镇化的各项指标的增长速度不一致时,即使某些指标的增速很快,也可能导致最终的协调度偏低。基于以上认识,逐一分析五种类型的经济结构对人口城镇化与土地城镇化协调性的影响,并对结果进行了预期。

1.1 产业结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

产业结构指的是各产业的构成及产业间的比例关系,产业结构调整往往会带来农村劳动力的转移与产业用地需求量的变化。在对人口城镇化的影响方面,一般认为,对GDP贡献较高的产业的劳动力吸纳能力较强[15]。当前,非农产业,特别是第三产业已经成为中国经济的中坚力量,其对人口的吸纳效果已经超过农业[16],相关研究也得出了相同的结论。例如夏怡然等[17]的研究表明,2010年以来,产业结构对城市流动人口的增加具有正向影响,即第三产业产值越高,其吸纳流动人口的能力就越强;Moretti[18]研究美国1980—2000年间的人口普查数据后发现,制造业每增加1个就业岗位就可以为非贸易部门创造1.6个就业岗位,这种乘数效应在高技术部门表现的更为明显。由上述研究结论可以发现,产业的升级有助于吸纳更多的劳动人口流入城市寻求就业,从而推动人口城镇化进程。在对土地城镇化的影响方面,产业结构的优化升级可以促进城镇发展,而城镇的发展往往带来区域土地集约利用水平与地均投入产出水平的提高,其中,土地集约利用水平提升的表现是耕地等第一产业用地面积的减少,工矿商服等二三产业用地面积的增加[19]。由此可以认为,产业结构的升级促进了土地城镇化的发展。除此之外,一些学者还计算得出了产业结构与土地城镇化的相关度,例如姚飞等[20]的研究表明,产业结构合理化、产业结构高级化和产业结构水平与土地投入产出密切相关,几者的关联度在0.55~0.67之间;刘耀林等[21]的研究也发现土地城镇化水平随着非农产业比重的上升而提高,两者间的相关系数为0.84,可绝系数达到0.86。综上所述,产业结构升级能够同时促进人口城镇化与土地城镇化。基于以上分析,提出如下假设:

H1:以非农业产值/农产产值为表征的产业结构的升级对人口城镇化与土地城镇化协调发展有正向影响

1.2 投资结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

早在1953年,纳克斯就指出,发展中国家如果想得到快速发展就应该进行大量的投资。资产的投入不仅可以为经济再生产环节提供生产要素,也可以为经济运行环节提供物质保障[22]。不管是古典经济增长模型,还是内生经济增长模型,大部分学者都认为投资所具有的需求效应和供给效应能够刺激经济的增长。在不同投资类型对经济增长的影响研究中,Levine和Renelt、Wigren和Wilhelmsson的研究认为公共投资对经济发展有短期效应,而住宅建设投资可以长时间持续促进经济增长[23-24];宋丽智[25]通过bootstrap似然比检验方法验证了固定资产投资可以促进经济增长这一假说,当社会消费不足时,固定资产投资额度的加大可以扩大社会需求,从而促进经济增长。在不同产业投资对经济增长的影响研究中,第三产业投资是促进中国经济增长的最直接有效的途径,有研究表明第三产业投资对经济增长的促进效果是第二产业的两倍[26]。在投资过程中,哪些因素扮演着重要角色呢?胡永平等[27]的研究指出,资本产出效率和投资效率是刺激经济增长的关键,只有当两者同时发挥出效应,经济增长才能得以实现。通过以上研究可知,投资可以推动经济增长,而经济增长又可以促进人口城镇化与土地城镇化的发展[28]。基于以上分析,提出如下假设:

H2:以全社会固定资产投资/GDP为表征的投资结构的优化和投资额度的增加正向影响人口城镇化与土地城镇化协调发展

1.3 金融结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

金融结构指的是各种类型金融成分的规模增加、比例变动和相互作用方式,其对实体经济发展的影响主要是通过金融中介、金融市场和金融服务来实现[29]。金融结构的一个重要表征是城乡居民储蓄存款年底余额与GDP的比重。数据显示,城乡居民储蓄存款年底余额呈逐年增加趋势,主要原因有两点:首先,近年来国民经济的迅速增长。凯恩斯的消费理论认为,当收入增加时,储蓄会以更大的比率增加,这就使得中国居民的储蓄额度随着经济的增长而得到提高。其次,国内社保体系的不健全,这会使得居民倾向于进行更高比例的存储以应对未来的不确定因素。储蓄规模对城镇化协调性具有两方面的影响,一方面,适度的储蓄规模和储蓄比例能够促进国民经济的发展,这主要表现在储蓄存款是银行等金融机构营运和投资的重要来源,同时,企业也可以通过向银行贷款而获取资金以满足其生产经营活动;但另一方面,居民的消费需求是经济增长的主导因素。据袁晓玲等的研究,居民消费率每提高1%会拉动城市化率同步增长0.46%[30],而高储蓄规模或储蓄比例意味着较低的消费率,这会降低社会消费水平,不利于社会内需的扩大,从而导致经济增长缺乏动力,人口城镇化与土地城镇化进程被迫受阻。基于以上分析,提出如下假设:

H3:以城乡居民储蓄存款年底余额/GDP为表征的金融结构的升级对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响具有不确定性

1.4 城乡收入分配结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

根据国家统计局公布的数据,2015年中国的城乡收入差距比为2.73∶1,中国是城乡收入差距较大的国家之一。城乡收入差距拉大一方面意味着城镇居民拥有更高的收入与生活水平,这会刺激大量低收入农村居民涌入城市寻求就业以提高收入,改善生活质量,从而推动人口城镇化进程。范晓非等[31]采用CHNS(中国健康营养调查)的微观数据分析了中国劳动力转移的影响因素后也发现,在影响劳动力转移的所有因素中,收入差距的影响力最大,即收入差距越大,劳动力转移的概率也就越大。另一方面,城乡收入差距的拉大意味着城镇的经济状况相比较农村更好,这使得城镇地区拥有更强的经济辐射能力,并加大其对外扩张倾向,从而推动土地城镇化进程。因此,城乡收入差距的拉大可以同时促进人口城镇化与土地城镇化的发展。但钞小静和沈坤荣[32]认为,城乡收入差距过大会降低农村居民进行人力资本投资的意愿,从而阻碍其由非熟练劳动力转化为熟练劳动力,最终会降低整体经济的产出,而经济产出的降低不利于人口流动、人民生活水平的提升以及土地投入产出水平的增加。因此,从这个角度看,城乡收入差距的拉大可能会阻碍人口城镇化与土地城镇化协调发展。可以发现,城乡收入差距对人口城镇化与土地城镇化协调性具有双重影响。基于以上分析,提出如下假设:

H4:以城乡收入差距为表征的城乡收入分配结构对人口城镇化与土地城镇化协调性的影响具有不确定性

1.5 城乡消费结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

城乡消费结构指的是农村居民与城镇居民在消费支出上的差异。据统计,截至2015年,中国城镇人均消费支出为27 210元,农村居民消费支出为9 679元,城乡消费比为2.81。过大的城乡消费差距不仅会阻碍经济的增长,也不利于人们幸福感的形成和和谐社会的构建[33-34]。对于农村地区来说,城乡消费差距的拉大会制约其内部消费,不利于其投资需求的扩展,削弱农村人力资本的形成能力,阻碍农村产业结构的优化升级和农村经济的发展[35-36],这会导致农村人口流入城镇以寻求更高收入。对于城镇地区来说,由于城镇居民相比较农村居民拥有更高的消费能力,这会吸引针对城镇地区的一系列开发投资活动,城镇内部的开发投资一方面会为农村人口提供更多的就业岗位,另一方面也会提高城市土地的需求量和地均投入产出水平,从而推动人口城镇化和土地城镇化进程。基于以上分析,提出如下假设:

H5:以城乡消费支出差距为表征的城乡消费分配结构可以推动人口城镇化与土地城镇化的協调发展

2 人口城镇化与土地城镇化协调性测度

2.1 动态修正的协调度模型

一般来讲,系统之间或系统构成要素之间彼此正常运转,配合得当,就可以认为其达到协调状态,要素之间的和谐程度则被称为协调度[37]。目前,协调度模型已经广泛应用于区域竞争力评价[38]、土地利用评价[39]、经济—环境系统的演进[40]、产业间发展评估[41]、新型城镇化耦合[42]等诸多领域。关于协调性模型,在其应用过程中需要注意参量上下限值的选取,因为一些研究在选取序参量限值时,上限值选择初始时间的相应指标,而下限值选择末端时间的相应指标,这种方法很可能导致序参量指标超出上下限值区间。为保证所有数据集中在上下限值内,且同时能够体现出区域的动态极化过程,研究借鉴了冯长春等[37]对协调度模型上下限值动态修正的方法,修正后的上下限可表示为:

αji=ciekDβji=die-kD(1)

D=nσi∑ni=1ei(2)

其中,c、d为原始上下限值,分别用初始年和末端年各序参量的平均值表示。ei(i=1,2,...,n)(n≥2)为序参量指标,σ为ei的标准差,D定义为系统离差系数,αji、βji为子系统sj(j=1,2,...k)第i个序参量稳定临界点上新的上下限值,βji≤eji≤αji,k为调节系数,调节系数的目的是在准确描述空间分异、保证离差系数不变的情况下改变上下限值的范围以保证所有指标位于上下限值区间内。假设序参量ej1,ej1,...ejl的取值越大,系统的有序程度越高,反之越低;假设ejl+1,ejl+2,...ejn的取值越大,系统的有序程度越低,反之越高。因此,系统有序度可以定义为:

uj(eji)=(eji-βji)(αji-βji),

当uj(eji)为正功效时,j=1,2,...l

(αji-eji)(αji-βji),

当uj(eji)为负功效时,j=l+1,...n

(3)

其中,uj(eji)∈[0,1],其值为1,目标最满意;其值为0,目标满意度最低。采用几何平均法计算系统整体有序度,公式如下:

uj(ej)=mmi=1uj(eji)j=1,2

(4)

由公式(4)可知,uj(ej)∈[0,1]。uj(ej)越大,子系统的有序度越高,反之,则越低。对具有k个子系统的复合系统而言,复合系统的协调度可定义为:

cm=θk|kj=1[u1j(ej)-u0j(ej)]|

(5)

其中,θ=minj[u1j(ej)-u0j(ej)]

|minj[u1j(ej)-u0j(ej)]|

(6)

u0j(ej)(j=1,2,...k)为在给定初始时刻t0时各子系统序参量的有序度,u1j(ej)(j=1,2,...k)为系统发展过程中时刻时各子系统序参量的有序度,cm为复合系统协调度,cm∈[-1,1],值越大,说明复合系统的协调发展程度越高,反之,程度越低。

2.2 指标体系与数据来源

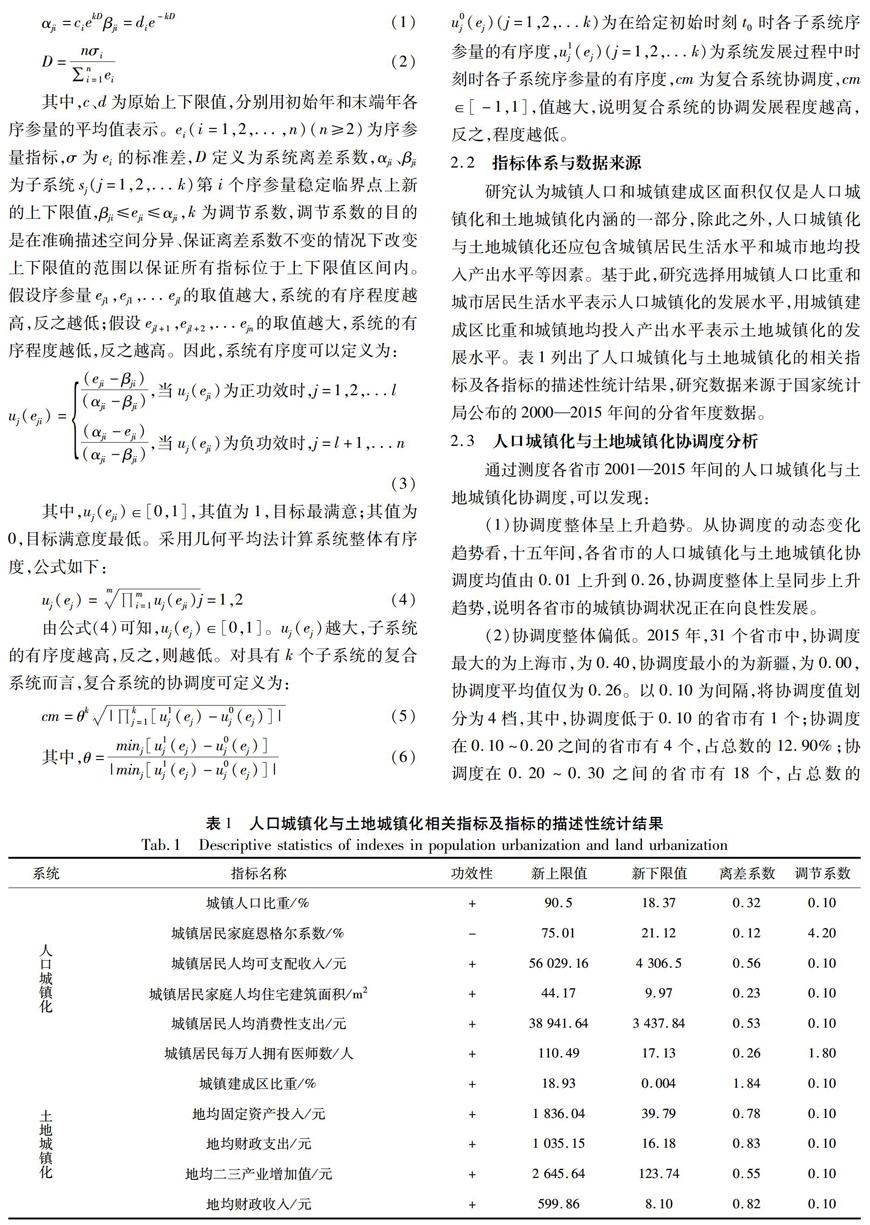

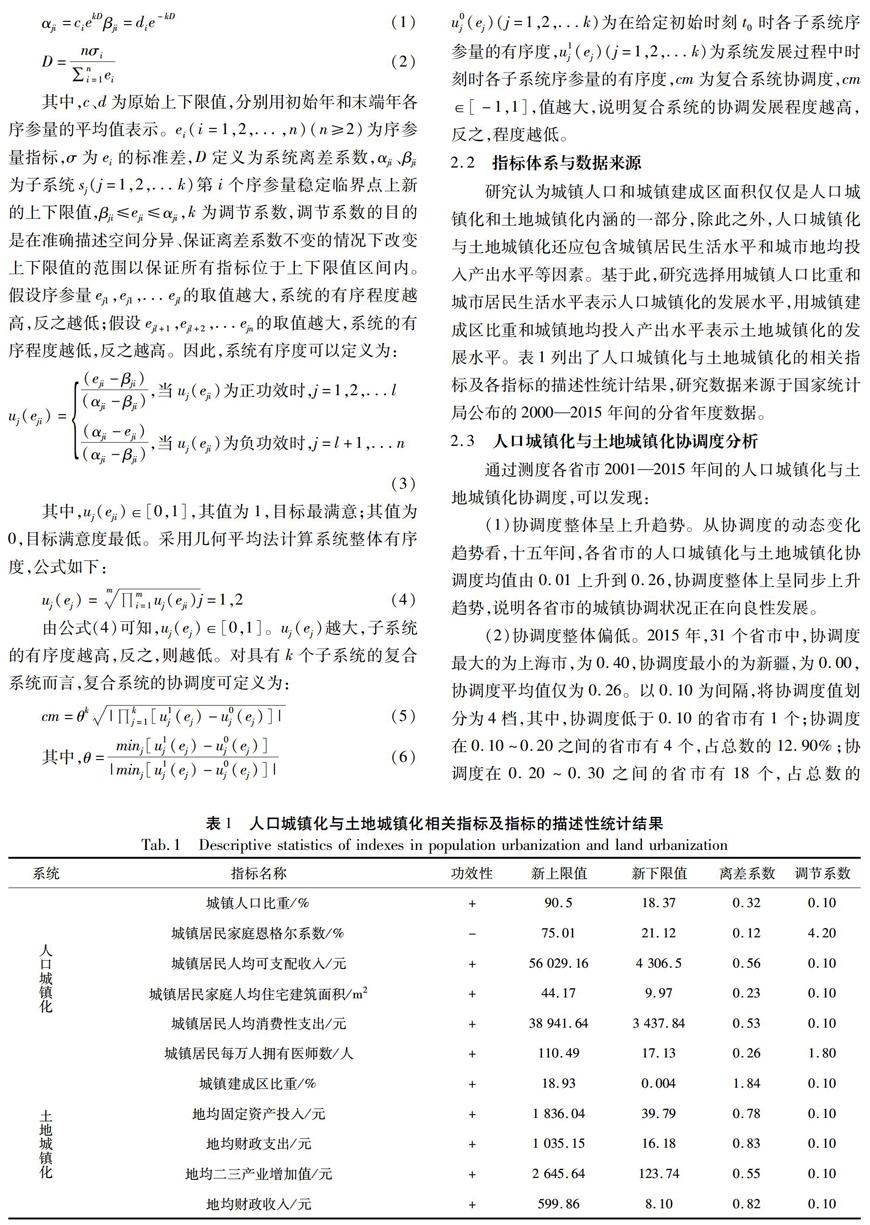

研究认为城镇人口和城镇建成区面积仅仅是人口城镇化和土地城镇化内涵的一部分,除此之外,人口城镇化与土地城镇化还应包含城镇居民生活水平和城市地均投入产出水平等因素。基于此,研究选择用城镇人口比重和城市居民生活水平表示人口城镇化的发展水平,用城镇建成区比重和城镇地均投入产出水平表示土地城镇化的发展水平。表1列出了人口城镇化与土地城镇化的相关指标及各指标的描述性统计结果,研究数据来源于国家统计局公布的2000—2015年间的分省年度数据。

2.3 人口城镇化与土地城镇化协调度分析

通过测度各省市2001—2015年间的人口城镇化与土地城镇化协调度,可以发现:

(1)协调度整体呈上升趋势。从协调度的动态变化趋势看,十五年间,各省市的人口城镇化与土地城镇化协调度均值由0.01上升到0.26,协调度整体上呈同步上升趋势,说明各省市的城镇协调状况正在向良性发展。

(2)协调度整体偏低。2015年,31个省市中,协调度最

大的为上海市,为0.40,协调度最小的为新疆,为0.00,协调度平均值仅为0.26。以0.10为间隔,将协调度值划分为4档,其中,协调度低于0.10的省市有1个;协调度在0.10~0.20之间的省市有4个,占总数的12.90%;协调度在0.20~0.30之间的省市有18个,占总数的

表1 人口城镇化与土地城镇化相关指标及指标的描述性统计结果

Tab.1 Descriptive statistics of indexes in population urbanization and land urbanization

58.06%;协调度在0.30~0.40之间的省市有9个,占总数的29.03%。可以发现,超过一半以上省市的协调度在0.20~0.30之间,协调度整体偏低,尚有很大的提升空间。

(3)协调度呈阶段性特征。2001—2015年,全国各省市人口城镇化与土地城镇化协调度的阶段性特征演化明显。第一阶段(2001—2007年),各省市城镇化协调度上升幅度相对较小,基本上以0.01/年的速度缓慢增长;第二阶段(2008—2015年),各省市城镇化协调度增幅明显加快,大部分省市的增长速度都达到或超过了0.02/年。

(4)协调度具有空间差异。鉴于不同区域的资源禀赋及经济发展水平不同,本研究将全國31个省市(不含港、澳、台地区)分为东、中、西三部分,其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、

青海、宁夏、新疆和西藏。三个区域中,整体上,人口城镇化与土地城镇化协调度东部地区>中部地区>西部地区。

在三大区域内部,就东部地区来看,上海、北京、天津的城镇化协调度最高,2015年的协调度在0.38-0.40之间,广东省最低,2015年的协调度仅为0.19;就中部地区来看,黑龙江的城镇化协调度最低,2015年的协调度为0.19;其余六省份的协调度稍高,但差别不大;就西部地区来看,陕西省的城镇化协调度最高,2015年的协调度为0.30,新疆的城镇化协调度最低,2015年的协调度为0.00。

3 实证检验与分析

3.1 样本选择及变量说明

研究数据主要来源于国家统计局公布的分省年度面板数据,样本区间为2001—2015年。解释变量为产业结构、投资结构、金融结构、城乡收入分配结构和城乡消费结构。除去这5个解释变量外,还选取了一些影响人口城镇化与土地城镇化协调性的其他因素作为控制变量,以剔除非主要研究目标对被解释变量的影响,具体包括:房地产开发投资、房价、就业结构。经济结构对人口城镇化与土地城镇化协调性影响的预期已经在理论分析部分阐述,针对控制变量,研究认为房地产开发投资额的增加可以推动国民经济的增长,从而促进城镇化发展,预期符号为正。房价的抬升一方面会提高人口城镇化成本,阻碍人口流动,另一方面会刺激房地产开发投资,拉动土地城镇化发展,因而预期符号为负。二、三产就业人数比重的增加表明产业结构的逐步升级,社会经济态势良好,这一方面会吸引更多人口流入城镇寻求就业,另一方面也会增加土地的投入产出,因此预期符号为正。为消除或减轻异方差的影响,对房地产开发投资额和房价取自然对数形式,实证分析过程通过STATA12.0

完成。各变量的符号、定义、描述性统计和系数预期符号如表2所示。

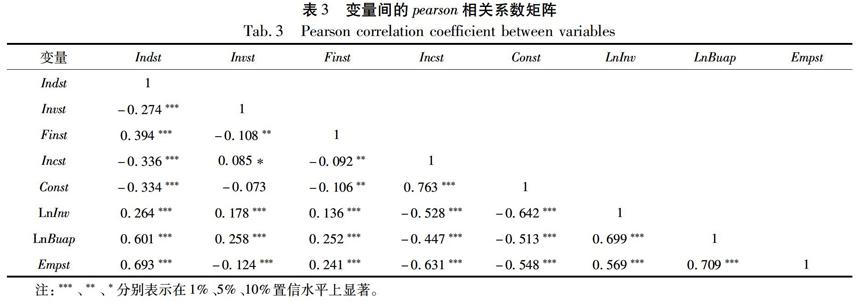

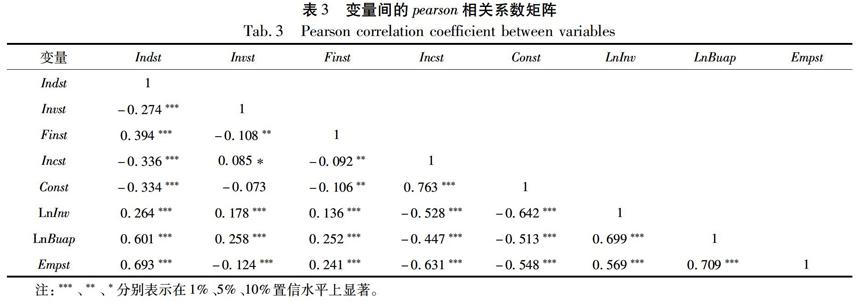

表3给出了各变量间的pearson相关系数检验结果。

可以看出,投资结构和城乡消费结构两者之间的pearson相关系数没有显著性,城乡收入分配结构与投资结构在10%水平上显著,金融结构和城乡收入分配结构在5%水平上显著,除此之外的其他变量都在1%水平上显著。此外,变量间的相关系数较小,这表明研究不存在严重的多重共线性问题。

3.2 计量模型设定

为考察经济结构与人口城镇化与土地城镇化协调度的关系,根据已有研究和目标,将计量模型构造为:

Plcit=αi+β1Indstit+

β2Invstit+β3Finstit+

β4Incstit+

β5Constit+

β6LnInvit+

β7LnBuapit+

β8Empstit+μi+εit

(7)

其中,下标i和t表示第个省市和第t年,μi为反应个体效应的虚拟变量,εt是随机扰动项。式中,Plcit表示人口城镇化与土地城镇化的协调度,为被解释变量;Indstit

表2 变量的符号、定义(描述性统计)和系数预期符号

Tab.2 Symbol, definition, (descriptive statistics,)coefficients expected symbols of variables

表3 变量间的pearson相关系数矩阵

Tab.3 Pearson correlation coefficient between variables

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%置信水平上显著。

(产业结构)、Invstit(投资结构)、Finstit(金融结构)、Incstit(城乡收入分配结构)、Constit(城乡消费结构)为解释变量;LnInvit(房地产开发投资额的自然对数)、LnBuapit(房价的自然对数)、Empstit(就业结构)为影响人口城镇化和土地城镇化协调性的控制变量

3.3 面板回归结果及分析

3.3.1 单变量回归结果分析

将每个解释变量单独纳入检验模型得到的估计结果见表4。在数据处理过程中,分别使用固定效应(FE)方法和随机效应(RE)方法进行估计,并通过固定效应检验(F检验)、随机效应检验(LM检验) 以及Hausman检验以选出合适的估计方法。表4结果显示所有模型均通过了Hausman检验,因此应采用固定效应模型进行分析。分析结果如下:非农与农业产值比的提高对人口城镇化与土地城镇化协调度呈正向影响,且在1%水平上显著,与H1假设相同,说明产业结构的优化可以促进城镇化协调发展;固定资产投资/GDP的提高对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响为正,与H2假设相同但不显著;城乡居民存款额/GDP的提高会正向影响人口城镇化与土地城镇化协调度,且在五类经济结构中,其系数估计值最大;城乡收入差距与人口城镇化与土地城镇化协调度呈负相关,但影响效果不显著;城乡消费差距的拉大会提高人口城镇化与土地城镇化协调度,这与H5假设相符。为保证结果的稳健性,接下来需要将各个类型的经济结构变量依次纳入模型进行多次逐步回归。

3.3.2 多变量回归结果分析

在估计过程中,采用逐步回归法检验经济结构与人口城镇化与土地城镇化协调度之间的关系。首先,只考虑非农与农业产值比(Indst)及控制变量与人口城镇化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型1);其次,添加全社会固定资产投资/GDP(Invst)这一变量,以考察

表4 单变量面板回归结果

Tab.4 Results of single variable under regression analysis

注:①表中括号中的数字为稳健参数估计对应的t值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%置信水平上显著;②固定效应检验(F检验)、随机效应检验(LM)和Hausman检验用于对模型估计方法的选择。

投资结构与人口城镇化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型2);再次,增加城乡居民储蓄存款年底余额/GDP变量(Finst)以考察金融结构与人口城镇化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型3);然后,引入城乡人均收入比(Incst),以考察城乡收入分配结构与人口城鎮化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型4);最后,纳入城乡人均消费比(Const)这一变量以考察城乡消费结构与人口城镇化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型5)。回归结果显示各模型均通过了Hausman检验,这表明固定效应模型是最适合的回归模型。利用固定效应(FE)方法逐个分析各变量对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。

(1)产业结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中的所有模型均考虑了非农与农业产值比对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。从中可以看出,非农与农业产值比的提高对人口城镇化与土地城镇化协调度有正向影响,且表现出1%水平的显著性,原因可能是非农与农业产值比的提高不仅说明了产业结构的逐步升级,也代表了城镇经济规模的扩大,这会创造更多的就业岗位,从而吸引大量农村人口流入城市寻求就业,王会娟和陈锡康[43]的研究也得出了相同的结论。另外,非农与农业产值比的提高一方面意味着产业结构向资本密集型产业转变,地均的投入产出水平得以提升;另一方面也会扩大城市经济规模,增强城镇活力,从而推动土地城镇化的发展。

(2)投资结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中模型2~5的回归结果显示全社会固定资产投资/GDP与人口城镇化与土地城镇化协调度之间呈极显著正相关,且全社会固定资产投资/GDP是促进人口城镇化与土地城镇化协调性最主要的经济结构类型。主要原因是国民经济发展需要固定资产投入的支持,固定资产投资可以通过短期的需求效应和长期的供给效应促进宏观经济的增长[25]。这主要表现在固定资产投资规模的增长一方面可以通过提升投资需求来刺激经济增长,另一方面也可以通过弥补社会存量资本的消耗和扩大社会再生产能力以推动经济发展。经济发展直接推动了城镇人口数的增加、人民生活质量的提高、城镇建成区面积的扩大以及土地投入产出额度的增加,所以固定资产投资/GDP的增长可以推动人口城镇化与土地城镇化进程,从而正向影响人口城镇化与土地城镇化协调度。

(3)金融结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中模型3的回归结果显示城乡居民储蓄存款年底余额/GDP的提高对人口城镇化与土地城镇化协调度有负向影响,但估计参数不显著。相当长一段时间内,消费这架“马车”对中国经济的贡献一直较低,虽然居民存款余额的增加可以提升居民对未来预期的安全感,帮助企业通过向銀行贷款而获取资金以满足其生产经营活动,为社会经济长期快速发展提供资金支持,但过高的储蓄规模会限制居民消费,破坏消费与储蓄间的平衡,使社会生产失去消费需求的支持[44],从而降低社会经济活力、增加失业率,并最终阻碍人口城镇化与土地城镇化的推进,这不利于人口城镇化与土地城镇化的协调性发展。

(4)城乡收入分配结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中模型4的回归结果显示,城乡人均收入差距的拉大对人口城镇化与土地城镇化协调度有负向影响,这说明城乡收入差距的扩大会阻碍人口城镇化与土地城镇化协调度的提升。总体来看,城乡收入差距对人

表5 多变量面板回归结果

Tab.5 Results of multivariate under regression analysis

注:①表中括号中的数字为稳健参数估计对应的t值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%置信水平上显著;②固定效应检验(F检验)、随机效应检验(LM)和Hausman检验用于对模型估计方法的选择。

口城镇化进程有双重影响:一方面,城乡收入差距的拉大会使得城镇对农村居民有巨大的吸引力,为提高收入,改善生活质量,大批农村居民涌入城镇,从而推动了人口城镇化发展;另一方面,过多的农村人口流入城镇不仅会影响政府偏向政策的实施效果,还不利于农村经济的发展,降低了农村对城镇的资金输出能力,对此,政府会人为设置政策型、制度型障碍阻碍城镇人口的流入[45],这不利于

人口城镇化的推进。两种影响中城乡人均收入比的提高对人口城镇化的促进作用比阻碍作用更突出。另外,收入差距的拉大会降低社会的边际消费倾向,从而抑制消费需求,降低社会经济活力[46],阻碍土地城镇化进程。综上所述,城乡收入差距的拉大在促进人口城镇化的同时会抑制土地城镇化进程,从而不利于人口城镇化与土地城镇化协调发展。

(5)城乡消费结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中模型5的回归结果显示,城乡人均消费支出差距的扩大对人口城镇化与土地城镇化协调度产生极显著正向影响,可能的解释是,一方面,人均消费支出很大程度上受到人均收入的影响,城乡消费支出差距的拉大会刺激农村人口流入城镇以追求收入上的相对均衡;另一方面,城镇居民消费支出的增加会促进社会经济发展,提高社会经济活力,增加企业或个人的开发投资力度,这为城市土地扩张提供了可能。

3.3.3 分区域回归结果

由于中国的人口城镇化与土地城镇化协调度在各地区非常不平衡,为此,将中国各省市划分为东中西三大部分。利用多元回归模型分别探讨了影响东中西三大区域人口城镇化与土地城镇化协调度的经济结构因素,并通过Hausman检验筛选出合适的估计方法。经过Hausman检验,东部、中部地区数据适合采用固定效应下的面板工具变量回归,西部地区数据适合采用随机效应下的面板工具变量回归。表6为分区域回归结果,可以看出:

影响东、中、西区域人口城镇化与土地城镇化协调度的最主要经济结构类型各不相同。对于东部地区来说,固定资产投资/GDP的系数估计值为0.063,在五类经济结构中最大,是影响人口城镇化与土地城镇化协调度最主要的因素;中部地区的城乡居民储蓄额/GDP的系数估计值为0.096,西部地区的城乡居民储蓄额/GDP的系数估计值为0.036,城乡居民储蓄额/GDP的系数估计值在中部和西部地区的五类经济结构中均最大,是影响这两个地区城镇化协调度最主要的经济结构因素。

非农与农业产值比对东中西区域的人口城镇化与土地城镇化协调度均有影响,但影响程度不一。东部地区非农与农业产值比的系数估计值为0.002,中部地区为0.005,西部地区为0.008,西部>中部>东部,可能的解释为相比较中东部地区,西部地区的经济规模较小,经济基础较为薄弱,薄弱的经济基础使得同等程度的经济结构变动对城镇化协调性的影响更为敏感,影响程度也要高于其它地区。

固定资产投资/GDP对东、中、西地区人口城镇化与土地城镇化协调度的影响程度存在地区差异。通过对不同地区系数估计值的比较可知,东部地区大于中部和西部地区,这说明相比较经济欠发达地区,富裕地区的固定资产投资/GDP对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响更显著。固定资产投资/GDP对东部和西部地区的人口城镇化

表6 分区域回归结果

Tab.6 Regression analysis under different regions

注:①表中括号中的数字为稳健参数估计对应的t值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%置信水平上显著;②固定效应检验(F检验)、随机效应检验(LM)和Hausman检验用于对模型估计方法的选择。

与土地城镇化协调度有正向影响,但对中部地区的协调度有负向影响,可能原因是:一方面,中部地区的产业层次较低,投资效率和效益不高,从而可能出现固定资产投资增加,而地均产出依旧偏低的情况,从而使得土地城镇化无法有效推进;另一方面,中部地区的农村人口比重较大,农村地区存在大量待业劳动力,而固定资产投资/GDP的提高会创造大量的就业岗位,从而会促进农村人口流入城镇寻求就业与收入的提高,显著提高地区城镇化水平。综上所述,固定资产投资/GDP的提高会造成人口城镇化与土地城镇化发展水平与发展速度的失衡,从而负向影响两者的协调发展。

从全国数据的回归结果来看,城乡居民存款/GDP的增长不利于人口城镇化与土地城镇化的协调发展。从区域数据的回归结果来看,城乡居民存款/GDP对人口城镇化与土地城镇化协调性的影响存在地区性差异,其中,东部地区的回归结果与全样本回归结果相近,但是对于中西部地区来说,城乡居民储蓄存款年底余额/GDP的增加能够极显著促进人口城镇化与土地城镇化的协调发展。可能的原因是相比较东部地区,中西部地区居民的消费需求相对较低,这就使得居民将收入的相当一部分用作预防性储蓄,储蓄规模的扩大使得中西部地区的银行和企业有资金开展更多、更大规模的投资、生产和经营活动,从而推动地区经济增长,实现人口城镇化与土地城镇化的同步发展。

从其他解释变量的回归结果看,城乡人均收入差距的拉大均对东、中、西三大区域的人口城镇化与土地城镇化协调度产生极显著负向影响,且影响程度中部>东部>西部。城乡消费差距的拉大会负向影响东部和中部地区的人口城镇化与土地城镇化协调度,但可以促进西部地区的人口城镇化与土地城镇化协调发展。

4 結论与政策建议

文章利用省级层面的面板数据测度了中国大陆31个省市2001—2015年间的人口城镇化与土地城镇化协调度,在此基础上,通过实证分析产业结构、投资结构、金融结构、城乡收入分配结构、城乡消费结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响,结论如下:

第一,31个省市的人口城镇化与土地城镇化协调度虽然呈逐年上升趋势,但总体协调度依旧偏低,尚有很大的提升空间;第二,五种类型的经济结构中,固定资产投资额/GDP对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响最大,其值的增加可以显著提高城镇化协调度,影响程度稍弱的是非农与农业产值比和城乡消费支出比;第三,城乡居民储蓄存款额/GDP与人口城镇化与土地城镇化协调度负相关,主要原因是过高的储蓄规模会导致经济增长缺乏动力,不利于城镇化发展;第四,城乡收入差距的拉大会负向影响人口城镇化与土地城镇化协调度,且呈现出1%水平上的显著性;第五,由分区域回归结果可知,全社会固定资产投资/GDP是促进东部地区人口城镇化与土地城镇化协调度最重要的经济结构因素,城乡居民储蓄存款年底余额/GDP是促进中西部地区人口城镇化与土地城镇化协调度最重要的因素,而城乡收入差距的拉大对东中西地区的人口城镇化与土地城镇化协调度均呈极显著负向影响,且影响程度中部>东部>西部。

根据以上结论,提出以下政策建议:

应稳步提升固定资产投资规模。固定资产投资的主导力量是政府,过去政府的融资资金主要依赖预算内投资、银行贷款与外资,融资渠道单一,对此,政府需要开发多种类型的融资渠道,例如适当引入民间资本,以减轻自身负担并分担风险。另外,政府还应将有限的资金重点投放到高新技术产业中,通过优化投资结构、提高投资质量来促进城镇化的协调发展。

优化并升级产业结构,健全社会保障体系。在升级产业结构方面,政府一方面需要重点推进IT产业、生物技术、新能源等具有强大生命力的新兴产业的发展;另一方面,应努力提升地区主导产业的行业层次,发挥其真正的经济价值与领导地位,从而实现地区产业结构的优化升级。提高社会保障支出比重,以加大对失业、养老、医疗等公共服务的投入力度;建立健全税收调节体系,加强财富转移来提高中低收入者收入水平,间接促进居民的整体消费水平。

平衡资源的城乡间配置。针对现阶段的城乡收入差距过大这一问题,首先,中央应改变政绩考核方式以影响地方政府为追求GDP将资源有限配置在城镇的行为,为资源的城乡均衡分配奠定基础;其次,政府应加大资源倾斜力度,统筹城乡发展,给予农村更多的资源支持,加大对农村基础设施、公共设施和服务设施的投资,从而改变农村生产生活条件;应加大对农村教育的投入以提高农村教育水平和人力资本积累程度,从而带动农村地区的经济发展,缩小城乡收入差距。

(编辑:刘照胜)

参考文献(References)

[1]陈杰.经济新常态下的中国城镇化发展模式转型[J].城市规划学刊,2016(3):30-35. [CHEN Jie. The transformations of urban development model in the economic new normal[J]. Urban planning forum, 2016(3):30-35.]

[2]魏冶,修春亮,孙平军.21世纪以来中国城镇化动力机制分析[J].地理研究,2013(9):1679-1687. [WEI Ye, XIU Chunliang, SUN Pingjun. Dynamic mechanism of urbanization in China since 2000[J]. Geographical research, 2013 (9): 1679-1687.]

[3]徐林,曹红华.从测度到引导:新型城镇化的“星系”模型及其评价体系[J].公共管理学报,2014(1):65-74,140-141. [XU Lin, CAO honghua. From measure to guidance: galactic model of new-type urbanization and its evaluation system[J]. Journal of public management, 2014(1):65-74,140-141.]

[4]王艳飞,刘彦随,李裕瑞.环渤海地区城镇化与农村协调发展的时空特征[J].地理研究,2015(1):122-130. [WANG Yanfei, LIU Yansui, LI Yurui. Spatial-temporal patterns of urbanization and rural development and their coordination in Bohai Rim region[J]. Geographical research, 2015(1):122-130.]

[5]刘欢,邓宏兵,李小帆.长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展时空差异研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(5):160-166. [LIU Huan, DENG Hongbing, LI Xiaofan. Research on the spatial and temporal difference of coordinated development between population urbanization and land urbanization in Yangtze River Economic Belt[J]. China population, resources and environment, 2016,26(5): 160-166.]

[6]罗腾飞,邓宏兵,李小帆.长江经济带城镇化发展水平与发展质量协调度研究[J].西北人口,2016(5):64-70,78. [LUO Tengfei, DENG Hongbing, LI Xiaofan. The Yangtze River Economic Belt of new urbanization level and development quality coordination degree analysis[J]. Northwest population, 2016(5): 64-70,78.]

[7]李晓华.中国城镇化与工业化的协调关系研究:基于国际比较的视角[J].中国社会科学院研究生院学报,2015(1):40-50. [LI Xiaohua. The study on the compatible relationship between urbanization and industrialization in China: from the perspective of international comparison[J]. Journal of Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, 2015 (1): 40-50.]

[8]黄祖辉,邵峰,朋文欢.推进工业化、城镇化和农业现代化协调发展[J].中国农村经济,2013(1):8-14,39. [HAUNG Zuhui, SHAO Feng, PENG Wenhuan. A study on promotion of coordinated between industrialization, urbanization and agricultural modernization[J]. Chinese rural economy, 2013 (1): 8-14,39.]

[9]谭俊涛,张平宇,李静,等.吉林省城镇化与生态环境协调发展的时空演变特征[J].应用生态学报,2015(12):3827-3834. [TAN Juntao, ZHANG Pingyu, LI Jing. Spatial-temporal evolution characteristic of coordination between urbanization and eco-environment in Jilin Province, northeast China[J]. Chinese journal of applied ecology, 2015 (12): 3827-3834.]

[10]隆雁翔.長江经济带中部人口与土地城镇化协调发展研究[J].金融经济,2014(18):23-25. [LONG Yanxiang. Research on the coordinated development between population urbanization and land urbanization in the middle of Yangtze River Economic Belt[J]. Finance & economy, 2014(18): 23-25.]

[11]彭代彦,彭旭辉.财政分权对人口城镇化与土地城镇化的影响——基于1981—2013年数据的分析[J].城市问题,2016(8):58-66. [PENG Daiyan, PENG Xuhui. The impact of fiscal decentralization on population urbanization and land urbanization: based on the analysis of data from 1981 to 2013[J]. Urban problems, 2016(8): 58-66.]

[12]林爱文,樊星.湖北省人口城镇化与土地城镇化协调发展分析[J].地域研究与开发,2015,34(6):14-18. [LIN Aiwen, FAN Xing. Study on coordination development between population urbanization and land urbanization in Hubei Province[J]. Areal research and development, 2015, 34(6): 14-18.]

[13]王晓云,杨秀平.人口城镇化与土地城镇化协调发展评价及其影响因素——以甘肃省地级市为例[J].生产力研究,2017(1):64-68. [WANG Xiaoyun, YANG Xiuping. The evaluation and its influencing factors on coordination development between population urbanization and land urbanization:take the prefecture-level city of Gansu Province as an example[J]. Productivity research, 2017 (1): 64-68.]

[14]王丽艳,郑丹,王振坡.中国人口城镇化与土地城镇化协调发展的区域差异测度——来自东中西部省际面板数据[J].学习与实践,2015(4):12-22. [WANG Liyan, ZHENG Dan, WANG Zhenpo. The regional disparity measure of the coordinated development between population urbanization and land urbanization in China : from the east and western provincial panel data [J]. Study and practice, 2015 (4): 12-22.]

[15]刘长利,朱东华,周潇.北京市流动人口增长因素及其对产业结构调整的影响研究[J].经济师,2014(6):23-25. [LIU Changli, ZHU Donghua, ZHOU Xiao. Study on the factors of Beijing floating population growth and its impact on industrial restructuring[J]. China economist, 2014 (6): 23-25.]

[16]GILBERT A, GUGLER J. Cities poverty and development: urbanization in the third world[J]. New York N , 1984 (4) :575-577.

[17]夏怡然,苏锦红,黄伟.流动人口向哪里集聚?——流入地城市特征及其变动趋势[J].人口与经济,2015(3):13-22. [XIA Yiran,SU Jinhong, HUANG Wei. Where the floating population go? the characteristics and the changes of destination cities[J]. Population & economics, 2015(3): 13-22.]

[18]MORETTI E. Local multipliers[J]. The American economic review,2010,100(2) :373-377.

[19]孟媛,張凤荣,姜广辉,等.北京市产业结构与土地利用结构的关系研究[J].地域研究与开发,2011(3):108-111,139. [MENG Yuan, ZHANG Fengrong, MENG Guanghui. The study on the relationship between economic structure and land use structure in Beijing[J]. Areal research and development, 2011(3): 108-111,139.]

[20]姚飞,陈龙乾,王秉义,等.合肥市产业结构与土地经济密度的关联协调研究[J].中国土地科学,2016(5):53-61. [YAO Fei, CHEN Longqian, WANG Bingyi. Coordination and integration between industrial structure and land economic density in Hefei[J]. China land science, 2016(5): 53-61.]

[21]刘耀林,李纪伟,侯贺平,等.湖北省城乡建设用地城镇化率及其影响因素[J].地理研究,2014,33(1):132-142. [LIU Yaolin, LI Jiwei, HOU Heping, et al. Study on urbanization rate of urban-rural construction land and its influencing factors: a case study of Hubei Province[J]. Geographical research, 2014, 33(1): 132-142.]

[22]李妍,薛俭.中国城镇化水平与经济增长关系的实证研究[J].统计与决策,2014(24):130-133. [LI Yan, XUE Jian. The empirical research on the relationship between urbanization level and economic growth in China[J]. Statistics and decision, 2014(24): 130-133.]

[23]LEVINE R, RENELT D.A sensitivity analysis of cross-country growth regressions[J]. American economic review, 1992,82(4):942-963.

[24]WIGREN R, WILHELMSSON M. Construction investments and economic growth in Western Europe[J]. Journal of policy modeling, 2007, 29(3): 439-451.

[25]宋丽智.中国固定资产投资与经济增长关系再检验:1980—2010年[J].宏观经济研究,2011(11):17-21,46. [SONG Lizhi. The retested of the relationship between fixed asset investment and economic growth in China: 1980-2010[J]. Macroeconomics, 2011(11): 17-21,46.]

[26]丁志国,赵宣凯,苏治.中国经济增长的核心动力——基于资源配置效率的产业升级方向与路径选择[J].中国工业经济,2012(9):18-30. [DING Zhiguo, ZHAO Xuankai, SU Zhi. What is the core driving force of Chinas economic growth:industrial upgrading directions and path choice based on resources allocation efficiency[J]. China industrial economics, 2012 (9): 18-30.]

[27]胡永平,祝接金,向颖佳.政府科技支出、生产率与区域经济增长实证研究[J].科技进步与对策,2009,26(15):24-29. [HU Yongping, ZHU Jiejin, XIANG Yingjia. An empirical study of government technical expenditures, productivity and regional economics growth[J]. Science & technology progress and policy, 2009, 26(15): 24-29.]

[28]陈浩,王晓玲.经济增长、非农产业对城镇化的影响及其区域差异——基于资源枯竭型城市面板数据的实证分析[J].经济问题探索,2016(1):60-65. [CHEN Hao, WANG Xiaoling. The impact and regional differences of economic growth,non-agricultural on urbanization : empirical analysis based on data of resource-exhausted urban panel data[J]. Inquiry into economic issues, 2016(1): 60-65.]

[29]莫申生.制度安排视角下的中国金融结构调整与经济发展[D].杭州:浙江大学,2014. [MO Shensheng. Financial structure adjustment and economic development of China under the perspective of institutional arrangement[D]. Hangzhou:Zhejiang University,2014.]

[30]袁晓玲,郭轶群,雷厉.消费率与投资率对中国城市化率的影响[J].城市问题,2011(6):8-13. [YUAN Xiaoling, GUO Yiqun, LEI Li. The impact of consumption rate and investment rate on urbanization rate in China[J]. Urban problems, 2011(6):8-13.]

[31]范晓非,王千,高铁梅.预期城乡收入差距及其对中国农村劳动力转移的影响[J].数量经济技术经济研究,2013,30(7):20-35. [FAN Xiaofei, WANG Qian, GAO Tiemei. Expected rural-urban income gap and the impact on Chinese rural labor force immigration[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2013, 30(7): 20-35.]

[32]钞小静,沈坤荣.城乡收入差距、劳动力质量与中国经济增长[J].经济研究,2014(6):30-43. [CHAO Xiaojing, SHEN Kunrong. Urban-rural income disparity, labor quality and economic growth in China[J]. Economic research journal, 2014(6): 30-43.]

[33]徐敏,姜勇.中国产业结构升级能缩小城乡消费差距吗?[J].数量经济技术经济研究,2015,32(3):3-21. [XU Min, JIANG Yong. Can the Chinas industrial structure upgrading narrow the gap between urban and rural consumption[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2015, 32(3): 3-21.]

[34]WANG X Q, WANG C X, WANG B T, et al.Protection of urban features during urbanization based on the roles of springs in Jinan[J].Chinese journal of population, resources and environment, 2017, 15(2):93-102.

[35]高帆.中國城乡消费差距的拐点判定及其增长效应[J].统计研究,2014(12):41-46. [GAO Fan. The inflection points of Chinas urban and rural consumption and its economic growth effect[J]. Statistical research, 2014 (12): 41-46.]

[36]GUO W, ZHAO T Y, DAI H J. Calculation and decomposition of regional household energy consumption in China: based on perspectives of urbanization and residents consumption [J]. Chinese journal of population, resources and environment, 2017,15(2): 132-141.

[37]冯长春,张剑锋,杨子江.承接产业转移背景下区域土地利用空间协调评估[J].中国人口·资源与环境,2015,25(5):144-151. [FENG Changchun, ZHANG Jianfeng, YANG Zijiang. Evaluation of spatial coordination of regional land use for undertaking industrial transfer[J]. China population,resources and environment,2015,25(5): 144-151.]

[38]潘文硯,王宗军.基于协调度模型的低碳竞争力评价指标体系研究[J].情报杂志,2012(10):76-82. [PAN Wenyan, WANG Zongjun. Research on the evaluation index system of low carbon competitiveness based on coordination model[J]. Journal of intelligence, 2012(10): 76-82.]

[39]谭峻,李楠,魏锜琀.北京市土地利用协调度模拟分析[J].中国土地科学,2008(9):38-42. [TAN Jun, LI Nan, WEI Qihan. Simulation analysis on land use coordination degree in Beijing[J]. China land science, 2008 (9): 38-42.]

[40]杨春妍,曾辉.深圳市经济与环境协调发展的演进分析[J].中国人口·资源与环境,2006,26(4):84-89. [YANG Chunyan, ZENG Hui. Evolution analysis of coordinated development between economy and environment in Shenzhen[J]. China population, resources and environment, 2006, 26(4): 84-89.]

[41]张琰飞,朱海英.西南地区文化产业与旅游产业耦合协调度实证研究[J].地域研究与开发,2013(2):16-21. [ZHANG Yanfei, ZHU Haiying. Empirical research on coupling coordination of culture industry and tourism industry in southwest China[J]. Areal research and development, 2013 (2): 16-21.]

[42]唐未兵,唐谭岭.中部地区新型城镇化和金融支持的耦合作用研究[J].中国软科学,2017(3):140-151. [TANG Weibing, TANG Tanling. Study on the coupling effect between new urbanization development and financial support in the central provinces cities[J]. China soft science, 2017 (3): 140-151.]

[43]王会娟,陈锡康.能源约束下产业结构调整对中国非农就业的影响——基于投入占用产出技术[J].系统科学与数学,2014(9):1025-1034. [WANG Huijuan, CHEN Xikang. The impact of industrial restructuring on off-farm employment with the restriction of energy:based on input-output technology[J]. Journal of systems science and mathematical sciences, 2014 (9): 1025-1034.]

[44]朱家明,程飞阳.中国居民储蓄存款余额的影响因素研究[J].经济视角,2016(2):58-67. [ZHU Jiaming, CHENG Feiyang. The influencing factors of the balance of savings deposits in China[J]. Economic vision, 2016(2): 58-67.]

[45]程开明,李金昌.城市偏向、城市化与城乡收入差距的作用机制及动态分析[J].数量经济技术经济研究,2007(7):116-125. [CHENG Kaiming, LI Jinchang. Analysis of mechanism and dynamic econometric relationships between urban bias, urbanization and urban-rural inequality[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2007 (7): 116-125.]

[46]孙琳,高劲.中国城乡收入差距对消费需求的影响与分析[J].对外经贸,2012(12):105-107. [SUN Lin, GAO Jin. The impact urban-rural income gap on consumer demand in China[J]. Foreign economic relations & trade, 2012(12): 105-107.]

Comparison of economic structure on the coordinated

development between population and land urbanization

ZHU Gao-li ZOU Wei WANG Xue-qi

(College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing Jiangsu 210095, China)

Abstract Population urbanization and land urbanization are the core content of urbanization, and the coordinated development of the two is directly related to the quality of urbanization development. Based on a dynamic correction coordination degree model, this study measured the coordination degree between population urbanization and land urbanization of 31 provinces in China, and then researched the effects of different kinds of economic structure on the coordination degree between urbanization. The results indicated that the coordination degree of 31 provinces was low even though they have been increased year by year. The coordination degree of urbanization showed periodic features. Prior to 2007, the growing size of urbanization was small, and after 2007, the growing size accelerated obviously. There was a kind of spatial differentiation in coordination degree; overall, the coordination degree of urbanization decreased from east to west. The increase of fixed asset investment or GDP made the greatest contribution to the improvement of coordination degree; the cause might be that the fixed asset investment could promote population urbanization and land urbanization by short-term demand effect and long-term supply effect. The increasing urban-rural income gap could reduce the coordination degree significantly. On the one hand, the increasing income gap made cities more attractive, and this could promote the rural people enter the town to seek the relative balance of income; on the other hand, the income gap could decrease the marginal propensity to consume, weaken the social and economic vitality and hinder the land urbanization. It is necessary to narrow the urban-rural income gap by balancing the allocation of resources between urban and rural areas and improving human capital in rural areas. The main economic structure to affect the coordination degree between eastern, central and western regions was different; the fixed asset investment or GDP was the most important factor in eastern region; the savings of urban and rural residents or GDP was the most important factor in central and west regions, so the government should figure out the exact cause of different regions and take appropriate measures.

Key words economic structure; population urbanization; land urbanization; coordinated development

摘要

人口城镇化与土地城镇化是城镇化的核心内容,两者的协调发展水平直接关系到城镇化发展的质量。利用动态修正的协调度模型测算出中国31个省市的人口城镇化与土地城镇化协调度,在此基础上,实证研究了不同类型经济结构对全国及东、中、西三大区域城镇化协调度的影响机制、方向及程度。研究表明:①各省市的城镇化协调度虽然呈逐年上升态势,但整体仍然处于较低水平。②城镇化协调度演变具有阶段性特征,2007年以前各省市的城镇化协调度增长幅度较小,之后增幅明显加快。③城镇化协调度存在空间分异现象,整体上,协调度呈由东向西递减态势。④固定资产投资/GDP(投资结构)的提高对城镇化协调度提升的贡献最大,原因可能是固定资产投资可以通过短期的需求效应和长期的供给效应促进人口城镇化与土地城镇化的发展。城乡收入差距(城乡收入分配结构)的拉大则会显著降低城镇化协调性水平,原因可能是城乡收入差距的拉大一方面会使得城镇相对农村拥有更大的吸引力,从而促使农村人口流入城镇寻求收入上的相对均衡;另一方面收入差距的拉大会降低社会的边际消费倾向,从而弱化社会经济活力,阻碍土地城镇化进程,因此需要通过平衡城乡间的资源分配,提高农村地区的人力资本来缩小城乡收入差距。⑤影响东、中、西地区城镇化协调度的关键经济结构因素存在地区差异,其中,固定资产投资/GDP(投资结构)是影响东部地区城镇化协调度最主要的因素;城乡居民储蓄额/GDP(金融结构)对中部和西部地区城镇化协调度的提高均有最大贡献。因此,地方政府在制定城镇化发展政策时应分区域对症下药。

关键词 经济结构;人口城镇化;土地城镇化;协调发展

中图分类号 F291.1 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)05-0093-12 DOI:10.12062/cpre.20171211

中国城镇化进程的快速推进使得城镇化相关问题成为近年来学术研究的热点。目前诸多学者已经就城镇化发展模式[1]、发展机制[2]、发展质量[3]、发展时空特征[4]等问题进行了广泛的研究并取得了丰硕成果。尽管如此,尚有一些问题没有得到完整解答,其中一个突出问题就是城镇化协调性的研究。城镇化协调性的研究内容纷繁复杂,它不仅涵盖了城镇化各子系统间的协调,例如人口城镇化与空间城镇化[5]、城镇化水平与城镇化质量[6]等等,还包含城镇化与其他领域的协调,例如城镇化与工业化[7]、城镇化与农业现代化[8]和城镇化与生态环境[9]等等。现阶段,中国的城镇化正处于一个“空间失调”的状态,通过对《中国统计年鉴》统计发现,2000—2015年间,中国城镇人口增加了66%,而城市建成区面积却增加了105%,两者速度明显失衡,研究并解决城镇化协调性问题迫在眉睫。

关于人口城镇化与土地城镇化协调性的影响因素,相关领域的学者做了大量的研究,如隆雁翔[10]认为造成人口城镇化与土地城镇化非协调发展的直接原因是地区间历史基础及资源禀赋的差异,而根本原因是户籍和土地的二元结构以及政府的投资驱动模式;彭代彦和彭旭辉[11]认为财政分权会极大促进土地城镇化发展,而对人口城镇化具有抑制作用,这是造成人口城镇化与土地城镇化不协调发展的制度根源;林爱文和樊星[12]认为调节大中小城市的发展规模可以帮助地方政府达到优化人口城镇化与土地城镇化协调性的目的;王晓云等[13]认为外资利用规模的增加、金融结构的优化可以促进人口城镇化与土地城镇化的协调发展。通过对已有文献的归纳和分析可以发现,造成人口城镇化与土地城镇化非协调发展的根本原因在于制度因素,而经济手段则是协调人口城镇化与土地城镇化发展的重要方法。据此可以推测,作为经济手段的一种,经济结构的调整和优化也可能是促进城镇化协調发展的重要举措。经济结构可以划分为不同类型,在不同类型的经济结构中,产业结构能够促进人口城镇化与土地城镇化协调发展的结论已经得到了一些学者的证实,如王丽艳等[14]就认为产业结构调整一方面可以优化经济结构,提高经济效益,吸引农村人口流入城镇,另一方面还可以在推动城市土地扩张的同时提高单位土地的投入产出,两方面相互作用最终提高了人口城镇化与土地城镇化的协调度。需要指出的是,产业结构仅仅是经济结构诸多构成要素中的一点,除此之外,经济结构还包括投资结构、金融结构、城乡收入分配结构、城乡消费结构等内容,这些因素是否也会促进城镇化的协调发展呢?其对不同区域的城镇化协调性影响是否存在差异?现有研究中,以经济结构,特别是多种类型的经济结构为视角,研究其对人口城镇化与土地城镇化协调性影响的文献尚不多见。基于此,通过构建空间动态计量模型,实证研究产业结构、投资结构、金融结构、城乡收入分配结构、城乡消费结构等五类经济结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响,旨在揭示经济结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响机制、影响方向及影响程度,丰富城镇化协调发展领域的研究内容。

中国人口·资源与环境 2018年 第5期

1 理论阐释与研究假设

本文对人口城镇化与土地城镇化的协调性问题有以下几点理解:①人口城镇化与土地城镇化协调度的高低取决于两者相关指标的初始值和增长速度;②当人口城镇化与土地城镇化的各项指标处于同步增长状态时,就可以认为人口城镇化与土地城镇化处于协调状态;③在人口城镇化与土地城镇化各项指标同步增长的前提下,指标的增长速度与城镇化协调度呈正相关;④当人口城镇化与土地城镇化的各项指标的增长速度不一致时,即使某些指标的增速很快,也可能导致最终的协调度偏低。基于以上认识,逐一分析五种类型的经济结构对人口城镇化与土地城镇化协调性的影响,并对结果进行了预期。

1.1 产业结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

产业结构指的是各产业的构成及产业间的比例关系,产业结构调整往往会带来农村劳动力的转移与产业用地需求量的变化。在对人口城镇化的影响方面,一般认为,对GDP贡献较高的产业的劳动力吸纳能力较强[15]。当前,非农产业,特别是第三产业已经成为中国经济的中坚力量,其对人口的吸纳效果已经超过农业[16],相关研究也得出了相同的结论。例如夏怡然等[17]的研究表明,2010年以来,产业结构对城市流动人口的增加具有正向影响,即第三产业产值越高,其吸纳流动人口的能力就越强;Moretti[18]研究美国1980—2000年间的人口普查数据后发现,制造业每增加1个就业岗位就可以为非贸易部门创造1.6个就业岗位,这种乘数效应在高技术部门表现的更为明显。由上述研究结论可以发现,产业的升级有助于吸纳更多的劳动人口流入城市寻求就业,从而推动人口城镇化进程。在对土地城镇化的影响方面,产业结构的优化升级可以促进城镇发展,而城镇的发展往往带来区域土地集约利用水平与地均投入产出水平的提高,其中,土地集约利用水平提升的表现是耕地等第一产业用地面积的减少,工矿商服等二三产业用地面积的增加[19]。由此可以认为,产业结构的升级促进了土地城镇化的发展。除此之外,一些学者还计算得出了产业结构与土地城镇化的相关度,例如姚飞等[20]的研究表明,产业结构合理化、产业结构高级化和产业结构水平与土地投入产出密切相关,几者的关联度在0.55~0.67之间;刘耀林等[21]的研究也发现土地城镇化水平随着非农产业比重的上升而提高,两者间的相关系数为0.84,可绝系数达到0.86。综上所述,产业结构升级能够同时促进人口城镇化与土地城镇化。基于以上分析,提出如下假设:

H1:以非农业产值/农产产值为表征的产业结构的升级对人口城镇化与土地城镇化协调发展有正向影响

1.2 投资结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

早在1953年,纳克斯就指出,发展中国家如果想得到快速发展就应该进行大量的投资。资产的投入不仅可以为经济再生产环节提供生产要素,也可以为经济运行环节提供物质保障[22]。不管是古典经济增长模型,还是内生经济增长模型,大部分学者都认为投资所具有的需求效应和供给效应能够刺激经济的增长。在不同投资类型对经济增长的影响研究中,Levine和Renelt、Wigren和Wilhelmsson的研究认为公共投资对经济发展有短期效应,而住宅建设投资可以长时间持续促进经济增长[23-24];宋丽智[25]通过bootstrap似然比检验方法验证了固定资产投资可以促进经济增长这一假说,当社会消费不足时,固定资产投资额度的加大可以扩大社会需求,从而促进经济增长。在不同产业投资对经济增长的影响研究中,第三产业投资是促进中国经济增长的最直接有效的途径,有研究表明第三产业投资对经济增长的促进效果是第二产业的两倍[26]。在投资过程中,哪些因素扮演着重要角色呢?胡永平等[27]的研究指出,资本产出效率和投资效率是刺激经济增长的关键,只有当两者同时发挥出效应,经济增长才能得以实现。通过以上研究可知,投资可以推动经济增长,而经济增长又可以促进人口城镇化与土地城镇化的发展[28]。基于以上分析,提出如下假设:

H2:以全社会固定资产投资/GDP为表征的投资结构的优化和投资额度的增加正向影响人口城镇化与土地城镇化协调发展

1.3 金融结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

金融结构指的是各种类型金融成分的规模增加、比例变动和相互作用方式,其对实体经济发展的影响主要是通过金融中介、金融市场和金融服务来实现[29]。金融结构的一个重要表征是城乡居民储蓄存款年底余额与GDP的比重。数据显示,城乡居民储蓄存款年底余额呈逐年增加趋势,主要原因有两点:首先,近年来国民经济的迅速增长。凯恩斯的消费理论认为,当收入增加时,储蓄会以更大的比率增加,这就使得中国居民的储蓄额度随着经济的增长而得到提高。其次,国内社保体系的不健全,这会使得居民倾向于进行更高比例的存储以应对未来的不确定因素。储蓄规模对城镇化协调性具有两方面的影响,一方面,适度的储蓄规模和储蓄比例能够促进国民经济的发展,这主要表现在储蓄存款是银行等金融机构营运和投资的重要来源,同时,企业也可以通过向银行贷款而获取资金以满足其生产经营活动;但另一方面,居民的消费需求是经济增长的主导因素。据袁晓玲等的研究,居民消费率每提高1%会拉动城市化率同步增长0.46%[30],而高储蓄规模或储蓄比例意味着较低的消费率,这会降低社会消费水平,不利于社会内需的扩大,从而导致经济增长缺乏动力,人口城镇化与土地城镇化进程被迫受阻。基于以上分析,提出如下假设:

H3:以城乡居民储蓄存款年底余额/GDP为表征的金融结构的升级对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响具有不确定性

1.4 城乡收入分配结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

根据国家统计局公布的数据,2015年中国的城乡收入差距比为2.73∶1,中国是城乡收入差距较大的国家之一。城乡收入差距拉大一方面意味着城镇居民拥有更高的收入与生活水平,这会刺激大量低收入农村居民涌入城市寻求就业以提高收入,改善生活质量,从而推动人口城镇化进程。范晓非等[31]采用CHNS(中国健康营养调查)的微观数据分析了中国劳动力转移的影响因素后也发现,在影响劳动力转移的所有因素中,收入差距的影响力最大,即收入差距越大,劳动力转移的概率也就越大。另一方面,城乡收入差距的拉大意味着城镇的经济状况相比较农村更好,这使得城镇地区拥有更强的经济辐射能力,并加大其对外扩张倾向,从而推动土地城镇化进程。因此,城乡收入差距的拉大可以同时促进人口城镇化与土地城镇化的发展。但钞小静和沈坤荣[32]认为,城乡收入差距过大会降低农村居民进行人力资本投资的意愿,从而阻碍其由非熟练劳动力转化为熟练劳动力,最终会降低整体经济的产出,而经济产出的降低不利于人口流动、人民生活水平的提升以及土地投入产出水平的增加。因此,从这个角度看,城乡收入差距的拉大可能会阻碍人口城镇化与土地城镇化协调发展。可以发现,城乡收入差距对人口城镇化与土地城镇化协调性具有双重影响。基于以上分析,提出如下假设:

H4:以城乡收入差距为表征的城乡收入分配结构对人口城镇化与土地城镇化协调性的影响具有不确定性

1.5 城乡消费结构与人口城镇化与土地城镇化协调性

城乡消费结构指的是农村居民与城镇居民在消费支出上的差异。据统计,截至2015年,中国城镇人均消费支出为27 210元,农村居民消费支出为9 679元,城乡消费比为2.81。过大的城乡消费差距不仅会阻碍经济的增长,也不利于人们幸福感的形成和和谐社会的构建[33-34]。对于农村地区来说,城乡消费差距的拉大会制约其内部消费,不利于其投资需求的扩展,削弱农村人力资本的形成能力,阻碍农村产业结构的优化升级和农村经济的发展[35-36],这会导致农村人口流入城镇以寻求更高收入。对于城镇地区来说,由于城镇居民相比较农村居民拥有更高的消费能力,这会吸引针对城镇地区的一系列开发投资活动,城镇内部的开发投资一方面会为农村人口提供更多的就业岗位,另一方面也会提高城市土地的需求量和地均投入产出水平,从而推动人口城镇化和土地城镇化进程。基于以上分析,提出如下假设:

H5:以城乡消费支出差距为表征的城乡消费分配结构可以推动人口城镇化与土地城镇化的協调发展

2 人口城镇化与土地城镇化协调性测度

2.1 动态修正的协调度模型

一般来讲,系统之间或系统构成要素之间彼此正常运转,配合得当,就可以认为其达到协调状态,要素之间的和谐程度则被称为协调度[37]。目前,协调度模型已经广泛应用于区域竞争力评价[38]、土地利用评价[39]、经济—环境系统的演进[40]、产业间发展评估[41]、新型城镇化耦合[42]等诸多领域。关于协调性模型,在其应用过程中需要注意参量上下限值的选取,因为一些研究在选取序参量限值时,上限值选择初始时间的相应指标,而下限值选择末端时间的相应指标,这种方法很可能导致序参量指标超出上下限值区间。为保证所有数据集中在上下限值内,且同时能够体现出区域的动态极化过程,研究借鉴了冯长春等[37]对协调度模型上下限值动态修正的方法,修正后的上下限可表示为:

αji=ciekDβji=die-kD(1)

D=nσi∑ni=1ei(2)

其中,c、d为原始上下限值,分别用初始年和末端年各序参量的平均值表示。ei(i=1,2,...,n)(n≥2)为序参量指标,σ为ei的标准差,D定义为系统离差系数,αji、βji为子系统sj(j=1,2,...k)第i个序参量稳定临界点上新的上下限值,βji≤eji≤αji,k为调节系数,调节系数的目的是在准确描述空间分异、保证离差系数不变的情况下改变上下限值的范围以保证所有指标位于上下限值区间内。假设序参量ej1,ej1,...ejl的取值越大,系统的有序程度越高,反之越低;假设ejl+1,ejl+2,...ejn的取值越大,系统的有序程度越低,反之越高。因此,系统有序度可以定义为:

uj(eji)=(eji-βji)(αji-βji),

当uj(eji)为正功效时,j=1,2,...l

(αji-eji)(αji-βji),

当uj(eji)为负功效时,j=l+1,...n

(3)

其中,uj(eji)∈[0,1],其值为1,目标最满意;其值为0,目标满意度最低。采用几何平均法计算系统整体有序度,公式如下:

uj(ej)=mmi=1uj(eji)j=1,2

(4)

由公式(4)可知,uj(ej)∈[0,1]。uj(ej)越大,子系统的有序度越高,反之,则越低。对具有k个子系统的复合系统而言,复合系统的协调度可定义为:

cm=θk|kj=1[u1j(ej)-u0j(ej)]|

(5)

其中,θ=minj[u1j(ej)-u0j(ej)]

|minj[u1j(ej)-u0j(ej)]|

(6)

u0j(ej)(j=1,2,...k)为在给定初始时刻t0时各子系统序参量的有序度,u1j(ej)(j=1,2,...k)为系统发展过程中时刻时各子系统序参量的有序度,cm为复合系统协调度,cm∈[-1,1],值越大,说明复合系统的协调发展程度越高,反之,程度越低。

2.2 指标体系与数据来源

研究认为城镇人口和城镇建成区面积仅仅是人口城镇化和土地城镇化内涵的一部分,除此之外,人口城镇化与土地城镇化还应包含城镇居民生活水平和城市地均投入产出水平等因素。基于此,研究选择用城镇人口比重和城市居民生活水平表示人口城镇化的发展水平,用城镇建成区比重和城镇地均投入产出水平表示土地城镇化的发展水平。表1列出了人口城镇化与土地城镇化的相关指标及各指标的描述性统计结果,研究数据来源于国家统计局公布的2000—2015年间的分省年度数据。

2.3 人口城镇化与土地城镇化协调度分析

通过测度各省市2001—2015年间的人口城镇化与土地城镇化协调度,可以发现:

(1)协调度整体呈上升趋势。从协调度的动态变化趋势看,十五年间,各省市的人口城镇化与土地城镇化协调度均值由0.01上升到0.26,协调度整体上呈同步上升趋势,说明各省市的城镇协调状况正在向良性发展。

(2)协调度整体偏低。2015年,31个省市中,协调度最

大的为上海市,为0.40,协调度最小的为新疆,为0.00,协调度平均值仅为0.26。以0.10为间隔,将协调度值划分为4档,其中,协调度低于0.10的省市有1个;协调度在0.10~0.20之间的省市有4个,占总数的12.90%;协调度在0.20~0.30之间的省市有18个,占总数的

表1 人口城镇化与土地城镇化相关指标及指标的描述性统计结果

Tab.1 Descriptive statistics of indexes in population urbanization and land urbanization

58.06%;协调度在0.30~0.40之间的省市有9个,占总数的29.03%。可以发现,超过一半以上省市的协调度在0.20~0.30之间,协调度整体偏低,尚有很大的提升空间。

(3)协调度呈阶段性特征。2001—2015年,全国各省市人口城镇化与土地城镇化协调度的阶段性特征演化明显。第一阶段(2001—2007年),各省市城镇化协调度上升幅度相对较小,基本上以0.01/年的速度缓慢增长;第二阶段(2008—2015年),各省市城镇化协调度增幅明显加快,大部分省市的增长速度都达到或超过了0.02/年。

(4)协调度具有空间差异。鉴于不同区域的资源禀赋及经济发展水平不同,本研究将全國31个省市(不含港、澳、台地区)分为东、中、西三部分,其中东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、

青海、宁夏、新疆和西藏。三个区域中,整体上,人口城镇化与土地城镇化协调度东部地区>中部地区>西部地区。

在三大区域内部,就东部地区来看,上海、北京、天津的城镇化协调度最高,2015年的协调度在0.38-0.40之间,广东省最低,2015年的协调度仅为0.19;就中部地区来看,黑龙江的城镇化协调度最低,2015年的协调度为0.19;其余六省份的协调度稍高,但差别不大;就西部地区来看,陕西省的城镇化协调度最高,2015年的协调度为0.30,新疆的城镇化协调度最低,2015年的协调度为0.00。

3 实证检验与分析

3.1 样本选择及变量说明

研究数据主要来源于国家统计局公布的分省年度面板数据,样本区间为2001—2015年。解释变量为产业结构、投资结构、金融结构、城乡收入分配结构和城乡消费结构。除去这5个解释变量外,还选取了一些影响人口城镇化与土地城镇化协调性的其他因素作为控制变量,以剔除非主要研究目标对被解释变量的影响,具体包括:房地产开发投资、房价、就业结构。经济结构对人口城镇化与土地城镇化协调性影响的预期已经在理论分析部分阐述,针对控制变量,研究认为房地产开发投资额的增加可以推动国民经济的增长,从而促进城镇化发展,预期符号为正。房价的抬升一方面会提高人口城镇化成本,阻碍人口流动,另一方面会刺激房地产开发投资,拉动土地城镇化发展,因而预期符号为负。二、三产就业人数比重的增加表明产业结构的逐步升级,社会经济态势良好,这一方面会吸引更多人口流入城镇寻求就业,另一方面也会增加土地的投入产出,因此预期符号为正。为消除或减轻异方差的影响,对房地产开发投资额和房价取自然对数形式,实证分析过程通过STATA12.0

完成。各变量的符号、定义、描述性统计和系数预期符号如表2所示。

表3给出了各变量间的pearson相关系数检验结果。

可以看出,投资结构和城乡消费结构两者之间的pearson相关系数没有显著性,城乡收入分配结构与投资结构在10%水平上显著,金融结构和城乡收入分配结构在5%水平上显著,除此之外的其他变量都在1%水平上显著。此外,变量间的相关系数较小,这表明研究不存在严重的多重共线性问题。

3.2 计量模型设定

为考察经济结构与人口城镇化与土地城镇化协调度的关系,根据已有研究和目标,将计量模型构造为:

Plcit=αi+β1Indstit+

β2Invstit+β3Finstit+

β4Incstit+

β5Constit+

β6LnInvit+

β7LnBuapit+

β8Empstit+μi+εit

(7)

其中,下标i和t表示第个省市和第t年,μi为反应个体效应的虚拟变量,εt是随机扰动项。式中,Plcit表示人口城镇化与土地城镇化的协调度,为被解释变量;Indstit

表2 变量的符号、定义(描述性统计)和系数预期符号

Tab.2 Symbol, definition, (descriptive statistics,)coefficients expected symbols of variables

表3 变量间的pearson相关系数矩阵

Tab.3 Pearson correlation coefficient between variables

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%置信水平上显著。

(产业结构)、Invstit(投资结构)、Finstit(金融结构)、Incstit(城乡收入分配结构)、Constit(城乡消费结构)为解释变量;LnInvit(房地产开发投资额的自然对数)、LnBuapit(房价的自然对数)、Empstit(就业结构)为影响人口城镇化和土地城镇化协调性的控制变量

3.3 面板回归结果及分析

3.3.1 单变量回归结果分析

将每个解释变量单独纳入检验模型得到的估计结果见表4。在数据处理过程中,分别使用固定效应(FE)方法和随机效应(RE)方法进行估计,并通过固定效应检验(F检验)、随机效应检验(LM检验) 以及Hausman检验以选出合适的估计方法。表4结果显示所有模型均通过了Hausman检验,因此应采用固定效应模型进行分析。分析结果如下:非农与农业产值比的提高对人口城镇化与土地城镇化协调度呈正向影响,且在1%水平上显著,与H1假设相同,说明产业结构的优化可以促进城镇化协调发展;固定资产投资/GDP的提高对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响为正,与H2假设相同但不显著;城乡居民存款额/GDP的提高会正向影响人口城镇化与土地城镇化协调度,且在五类经济结构中,其系数估计值最大;城乡收入差距与人口城镇化与土地城镇化协调度呈负相关,但影响效果不显著;城乡消费差距的拉大会提高人口城镇化与土地城镇化协调度,这与H5假设相符。为保证结果的稳健性,接下来需要将各个类型的经济结构变量依次纳入模型进行多次逐步回归。

3.3.2 多变量回归结果分析

在估计过程中,采用逐步回归法检验经济结构与人口城镇化与土地城镇化协调度之间的关系。首先,只考虑非农与农业产值比(Indst)及控制变量与人口城镇化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型1);其次,添加全社会固定资产投资/GDP(Invst)这一变量,以考察

表4 单变量面板回归结果

Tab.4 Results of single variable under regression analysis

注:①表中括号中的数字为稳健参数估计对应的t值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%置信水平上显著;②固定效应检验(F检验)、随机效应检验(LM)和Hausman检验用于对模型估计方法的选择。

投资结构与人口城镇化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型2);再次,增加城乡居民储蓄存款年底余额/GDP变量(Finst)以考察金融结构与人口城镇化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型3);然后,引入城乡人均收入比(Incst),以考察城乡收入分配结构与人口城鎮化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型4);最后,纳入城乡人均消费比(Const)这一变量以考察城乡消费结构与人口城镇化与土地城镇化协调度(Plc)之间的关系(见表5中模型5)。回归结果显示各模型均通过了Hausman检验,这表明固定效应模型是最适合的回归模型。利用固定效应(FE)方法逐个分析各变量对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。

(1)产业结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中的所有模型均考虑了非农与农业产值比对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。从中可以看出,非农与农业产值比的提高对人口城镇化与土地城镇化协调度有正向影响,且表现出1%水平的显著性,原因可能是非农与农业产值比的提高不仅说明了产业结构的逐步升级,也代表了城镇经济规模的扩大,这会创造更多的就业岗位,从而吸引大量农村人口流入城市寻求就业,王会娟和陈锡康[43]的研究也得出了相同的结论。另外,非农与农业产值比的提高一方面意味着产业结构向资本密集型产业转变,地均的投入产出水平得以提升;另一方面也会扩大城市经济规模,增强城镇活力,从而推动土地城镇化的发展。

(2)投资结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中模型2~5的回归结果显示全社会固定资产投资/GDP与人口城镇化与土地城镇化协调度之间呈极显著正相关,且全社会固定资产投资/GDP是促进人口城镇化与土地城镇化协调性最主要的经济结构类型。主要原因是国民经济发展需要固定资产投入的支持,固定资产投资可以通过短期的需求效应和长期的供给效应促进宏观经济的增长[25]。这主要表现在固定资产投资规模的增长一方面可以通过提升投资需求来刺激经济增长,另一方面也可以通过弥补社会存量资本的消耗和扩大社会再生产能力以推动经济发展。经济发展直接推动了城镇人口数的增加、人民生活质量的提高、城镇建成区面积的扩大以及土地投入产出额度的增加,所以固定资产投资/GDP的增长可以推动人口城镇化与土地城镇化进程,从而正向影响人口城镇化与土地城镇化协调度。

(3)金融结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中模型3的回归结果显示城乡居民储蓄存款年底余额/GDP的提高对人口城镇化与土地城镇化协调度有负向影响,但估计参数不显著。相当长一段时间内,消费这架“马车”对中国经济的贡献一直较低,虽然居民存款余额的增加可以提升居民对未来预期的安全感,帮助企业通过向銀行贷款而获取资金以满足其生产经营活动,为社会经济长期快速发展提供资金支持,但过高的储蓄规模会限制居民消费,破坏消费与储蓄间的平衡,使社会生产失去消费需求的支持[44],从而降低社会经济活力、增加失业率,并最终阻碍人口城镇化与土地城镇化的推进,这不利于人口城镇化与土地城镇化的协调性发展。

(4)城乡收入分配结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中模型4的回归结果显示,城乡人均收入差距的拉大对人口城镇化与土地城镇化协调度有负向影响,这说明城乡收入差距的扩大会阻碍人口城镇化与土地城镇化协调度的提升。总体来看,城乡收入差距对人

表5 多变量面板回归结果

Tab.5 Results of multivariate under regression analysis

注:①表中括号中的数字为稳健参数估计对应的t值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%置信水平上显著;②固定效应检验(F检验)、随机效应检验(LM)和Hausman检验用于对模型估计方法的选择。

口城镇化进程有双重影响:一方面,城乡收入差距的拉大会使得城镇对农村居民有巨大的吸引力,为提高收入,改善生活质量,大批农村居民涌入城镇,从而推动了人口城镇化发展;另一方面,过多的农村人口流入城镇不仅会影响政府偏向政策的实施效果,还不利于农村经济的发展,降低了农村对城镇的资金输出能力,对此,政府会人为设置政策型、制度型障碍阻碍城镇人口的流入[45],这不利于

人口城镇化的推进。两种影响中城乡人均收入比的提高对人口城镇化的促进作用比阻碍作用更突出。另外,收入差距的拉大会降低社会的边际消费倾向,从而抑制消费需求,降低社会经济活力[46],阻碍土地城镇化进程。综上所述,城乡收入差距的拉大在促进人口城镇化的同时会抑制土地城镇化进程,从而不利于人口城镇化与土地城镇化协调发展。

(5)城乡消费结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响。表5中模型5的回归结果显示,城乡人均消费支出差距的扩大对人口城镇化与土地城镇化协调度产生极显著正向影响,可能的解释是,一方面,人均消费支出很大程度上受到人均收入的影响,城乡消费支出差距的拉大会刺激农村人口流入城镇以追求收入上的相对均衡;另一方面,城镇居民消费支出的增加会促进社会经济发展,提高社会经济活力,增加企业或个人的开发投资力度,这为城市土地扩张提供了可能。

3.3.3 分区域回归结果

由于中国的人口城镇化与土地城镇化协调度在各地区非常不平衡,为此,将中国各省市划分为东中西三大部分。利用多元回归模型分别探讨了影响东中西三大区域人口城镇化与土地城镇化协调度的经济结构因素,并通过Hausman检验筛选出合适的估计方法。经过Hausman检验,东部、中部地区数据适合采用固定效应下的面板工具变量回归,西部地区数据适合采用随机效应下的面板工具变量回归。表6为分区域回归结果,可以看出:

影响东、中、西区域人口城镇化与土地城镇化协调度的最主要经济结构类型各不相同。对于东部地区来说,固定资产投资/GDP的系数估计值为0.063,在五类经济结构中最大,是影响人口城镇化与土地城镇化协调度最主要的因素;中部地区的城乡居民储蓄额/GDP的系数估计值为0.096,西部地区的城乡居民储蓄额/GDP的系数估计值为0.036,城乡居民储蓄额/GDP的系数估计值在中部和西部地区的五类经济结构中均最大,是影响这两个地区城镇化协调度最主要的经济结构因素。

非农与农业产值比对东中西区域的人口城镇化与土地城镇化协调度均有影响,但影响程度不一。东部地区非农与农业产值比的系数估计值为0.002,中部地区为0.005,西部地区为0.008,西部>中部>东部,可能的解释为相比较中东部地区,西部地区的经济规模较小,经济基础较为薄弱,薄弱的经济基础使得同等程度的经济结构变动对城镇化协调性的影响更为敏感,影响程度也要高于其它地区。

固定资产投资/GDP对东、中、西地区人口城镇化与土地城镇化协调度的影响程度存在地区差异。通过对不同地区系数估计值的比较可知,东部地区大于中部和西部地区,这说明相比较经济欠发达地区,富裕地区的固定资产投资/GDP对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响更显著。固定资产投资/GDP对东部和西部地区的人口城镇化

表6 分区域回归结果

Tab.6 Regression analysis under different regions

注:①表中括号中的数字为稳健参数估计对应的t值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%置信水平上显著;②固定效应检验(F检验)、随机效应检验(LM)和Hausman检验用于对模型估计方法的选择。

与土地城镇化协调度有正向影响,但对中部地区的协调度有负向影响,可能原因是:一方面,中部地区的产业层次较低,投资效率和效益不高,从而可能出现固定资产投资增加,而地均产出依旧偏低的情况,从而使得土地城镇化无法有效推进;另一方面,中部地区的农村人口比重较大,农村地区存在大量待业劳动力,而固定资产投资/GDP的提高会创造大量的就业岗位,从而会促进农村人口流入城镇寻求就业与收入的提高,显著提高地区城镇化水平。综上所述,固定资产投资/GDP的提高会造成人口城镇化与土地城镇化发展水平与发展速度的失衡,从而负向影响两者的协调发展。

从全国数据的回归结果来看,城乡居民存款/GDP的增长不利于人口城镇化与土地城镇化的协调发展。从区域数据的回归结果来看,城乡居民存款/GDP对人口城镇化与土地城镇化协调性的影响存在地区性差异,其中,东部地区的回归结果与全样本回归结果相近,但是对于中西部地区来说,城乡居民储蓄存款年底余额/GDP的增加能够极显著促进人口城镇化与土地城镇化的协调发展。可能的原因是相比较东部地区,中西部地区居民的消费需求相对较低,这就使得居民将收入的相当一部分用作预防性储蓄,储蓄规模的扩大使得中西部地区的银行和企业有资金开展更多、更大规模的投资、生产和经营活动,从而推动地区经济增长,实现人口城镇化与土地城镇化的同步发展。

从其他解释变量的回归结果看,城乡人均收入差距的拉大均对东、中、西三大区域的人口城镇化与土地城镇化协调度产生极显著负向影响,且影响程度中部>东部>西部。城乡消费差距的拉大会负向影响东部和中部地区的人口城镇化与土地城镇化协调度,但可以促进西部地区的人口城镇化与土地城镇化协调发展。

4 結论与政策建议

文章利用省级层面的面板数据测度了中国大陆31个省市2001—2015年间的人口城镇化与土地城镇化协调度,在此基础上,通过实证分析产业结构、投资结构、金融结构、城乡收入分配结构、城乡消费结构对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响,结论如下:

第一,31个省市的人口城镇化与土地城镇化协调度虽然呈逐年上升趋势,但总体协调度依旧偏低,尚有很大的提升空间;第二,五种类型的经济结构中,固定资产投资额/GDP对人口城镇化与土地城镇化协调度的影响最大,其值的增加可以显著提高城镇化协调度,影响程度稍弱的是非农与农业产值比和城乡消费支出比;第三,城乡居民储蓄存款额/GDP与人口城镇化与土地城镇化协调度负相关,主要原因是过高的储蓄规模会导致经济增长缺乏动力,不利于城镇化发展;第四,城乡收入差距的拉大会负向影响人口城镇化与土地城镇化协调度,且呈现出1%水平上的显著性;第五,由分区域回归结果可知,全社会固定资产投资/GDP是促进东部地区人口城镇化与土地城镇化协调度最重要的经济结构因素,城乡居民储蓄存款年底余额/GDP是促进中西部地区人口城镇化与土地城镇化协调度最重要的因素,而城乡收入差距的拉大对东中西地区的人口城镇化与土地城镇化协调度均呈极显著负向影响,且影响程度中部>东部>西部。

根据以上结论,提出以下政策建议:

应稳步提升固定资产投资规模。固定资产投资的主导力量是政府,过去政府的融资资金主要依赖预算内投资、银行贷款与外资,融资渠道单一,对此,政府需要开发多种类型的融资渠道,例如适当引入民间资本,以减轻自身负担并分担风险。另外,政府还应将有限的资金重点投放到高新技术产业中,通过优化投资结构、提高投资质量来促进城镇化的协调发展。

优化并升级产业结构,健全社会保障体系。在升级产业结构方面,政府一方面需要重点推进IT产业、生物技术、新能源等具有强大生命力的新兴产业的发展;另一方面,应努力提升地区主导产业的行业层次,发挥其真正的经济价值与领导地位,从而实现地区产业结构的优化升级。提高社会保障支出比重,以加大对失业、养老、医疗等公共服务的投入力度;建立健全税收调节体系,加强财富转移来提高中低收入者收入水平,间接促进居民的整体消费水平。

平衡资源的城乡间配置。针对现阶段的城乡收入差距过大这一问题,首先,中央应改变政绩考核方式以影响地方政府为追求GDP将资源有限配置在城镇的行为,为资源的城乡均衡分配奠定基础;其次,政府应加大资源倾斜力度,统筹城乡发展,给予农村更多的资源支持,加大对农村基础设施、公共设施和服务设施的投资,从而改变农村生产生活条件;应加大对农村教育的投入以提高农村教育水平和人力资本积累程度,从而带动农村地区的经济发展,缩小城乡收入差距。

(编辑:刘照胜)

参考文献(References)

[1]陈杰.经济新常态下的中国城镇化发展模式转型[J].城市规划学刊,2016(3):30-35. [CHEN Jie. The transformations of urban development model in the economic new normal[J]. Urban planning forum, 2016(3):30-35.]

[2]魏冶,修春亮,孙平军.21世纪以来中国城镇化动力机制分析[J].地理研究,2013(9):1679-1687. [WEI Ye, XIU Chunliang, SUN Pingjun. Dynamic mechanism of urbanization in China since 2000[J]. Geographical research, 2013 (9): 1679-1687.]

[3]徐林,曹红华.从测度到引导:新型城镇化的“星系”模型及其评价体系[J].公共管理学报,2014(1):65-74,140-141. [XU Lin, CAO honghua. From measure to guidance: galactic model of new-type urbanization and its evaluation system[J]. Journal of public management, 2014(1):65-74,140-141.]

[4]王艳飞,刘彦随,李裕瑞.环渤海地区城镇化与农村协调发展的时空特征[J].地理研究,2015(1):122-130. [WANG Yanfei, LIU Yansui, LI Yurui. Spatial-temporal patterns of urbanization and rural development and their coordination in Bohai Rim region[J]. Geographical research, 2015(1):122-130.]

[5]刘欢,邓宏兵,李小帆.长江经济带人口城镇化与土地城镇化协调发展时空差异研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(5):160-166. [LIU Huan, DENG Hongbing, LI Xiaofan. Research on the spatial and temporal difference of coordinated development between population urbanization and land urbanization in Yangtze River Economic Belt[J]. China population, resources and environment, 2016,26(5): 160-166.]

[6]罗腾飞,邓宏兵,李小帆.长江经济带城镇化发展水平与发展质量协调度研究[J].西北人口,2016(5):64-70,78. [LUO Tengfei, DENG Hongbing, LI Xiaofan. The Yangtze River Economic Belt of new urbanization level and development quality coordination degree analysis[J]. Northwest population, 2016(5): 64-70,78.]

[7]李晓华.中国城镇化与工业化的协调关系研究:基于国际比较的视角[J].中国社会科学院研究生院学报,2015(1):40-50. [LI Xiaohua. The study on the compatible relationship between urbanization and industrialization in China: from the perspective of international comparison[J]. Journal of Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, 2015 (1): 40-50.]

[8]黄祖辉,邵峰,朋文欢.推进工业化、城镇化和农业现代化协调发展[J].中国农村经济,2013(1):8-14,39. [HAUNG Zuhui, SHAO Feng, PENG Wenhuan. A study on promotion of coordinated between industrialization, urbanization and agricultural modernization[J]. Chinese rural economy, 2013 (1): 8-14,39.]

[9]谭俊涛,张平宇,李静,等.吉林省城镇化与生态环境协调发展的时空演变特征[J].应用生态学报,2015(12):3827-3834. [TAN Juntao, ZHANG Pingyu, LI Jing. Spatial-temporal evolution characteristic of coordination between urbanization and eco-environment in Jilin Province, northeast China[J]. Chinese journal of applied ecology, 2015 (12): 3827-3834.]

[10]隆雁翔.長江经济带中部人口与土地城镇化协调发展研究[J].金融经济,2014(18):23-25. [LONG Yanxiang. Research on the coordinated development between population urbanization and land urbanization in the middle of Yangtze River Economic Belt[J]. Finance & economy, 2014(18): 23-25.]

[11]彭代彦,彭旭辉.财政分权对人口城镇化与土地城镇化的影响——基于1981—2013年数据的分析[J].城市问题,2016(8):58-66. [PENG Daiyan, PENG Xuhui. The impact of fiscal decentralization on population urbanization and land urbanization: based on the analysis of data from 1981 to 2013[J]. Urban problems, 2016(8): 58-66.]

[12]林爱文,樊星.湖北省人口城镇化与土地城镇化协调发展分析[J].地域研究与开发,2015,34(6):14-18. [LIN Aiwen, FAN Xing. Study on coordination development between population urbanization and land urbanization in Hubei Province[J]. Areal research and development, 2015, 34(6): 14-18.]

[13]王晓云,杨秀平.人口城镇化与土地城镇化协调发展评价及其影响因素——以甘肃省地级市为例[J].生产力研究,2017(1):64-68. [WANG Xiaoyun, YANG Xiuping. The evaluation and its influencing factors on coordination development between population urbanization and land urbanization:take the prefecture-level city of Gansu Province as an example[J]. Productivity research, 2017 (1): 64-68.]

[14]王丽艳,郑丹,王振坡.中国人口城镇化与土地城镇化协调发展的区域差异测度——来自东中西部省际面板数据[J].学习与实践,2015(4):12-22. [WANG Liyan, ZHENG Dan, WANG Zhenpo. The regional disparity measure of the coordinated development between population urbanization and land urbanization in China : from the east and western provincial panel data [J]. Study and practice, 2015 (4): 12-22.]

[15]刘长利,朱东华,周潇.北京市流动人口增长因素及其对产业结构调整的影响研究[J].经济师,2014(6):23-25. [LIU Changli, ZHU Donghua, ZHOU Xiao. Study on the factors of Beijing floating population growth and its impact on industrial restructuring[J]. China economist, 2014 (6): 23-25.]

[16]GILBERT A, GUGLER J. Cities poverty and development: urbanization in the third world[J]. New York N , 1984 (4) :575-577.

[17]夏怡然,苏锦红,黄伟.流动人口向哪里集聚?——流入地城市特征及其变动趋势[J].人口与经济,2015(3):13-22. [XIA Yiran,SU Jinhong, HUANG Wei. Where the floating population go? the characteristics and the changes of destination cities[J]. Population & economics, 2015(3): 13-22.]

[18]MORETTI E. Local multipliers[J]. The American economic review,2010,100(2) :373-377.

[19]孟媛,張凤荣,姜广辉,等.北京市产业结构与土地利用结构的关系研究[J].地域研究与开发,2011(3):108-111,139. [MENG Yuan, ZHANG Fengrong, MENG Guanghui. The study on the relationship between economic structure and land use structure in Beijing[J]. Areal research and development, 2011(3): 108-111,139.]

[20]姚飞,陈龙乾,王秉义,等.合肥市产业结构与土地经济密度的关联协调研究[J].中国土地科学,2016(5):53-61. [YAO Fei, CHEN Longqian, WANG Bingyi. Coordination and integration between industrial structure and land economic density in Hefei[J]. China land science, 2016(5): 53-61.]

[21]刘耀林,李纪伟,侯贺平,等.湖北省城乡建设用地城镇化率及其影响因素[J].地理研究,2014,33(1):132-142. [LIU Yaolin, LI Jiwei, HOU Heping, et al. Study on urbanization rate of urban-rural construction land and its influencing factors: a case study of Hubei Province[J]. Geographical research, 2014, 33(1): 132-142.]

[22]李妍,薛俭.中国城镇化水平与经济增长关系的实证研究[J].统计与决策,2014(24):130-133. [LI Yan, XUE Jian. The empirical research on the relationship between urbanization level and economic growth in China[J]. Statistics and decision, 2014(24): 130-133.]

[23]LEVINE R, RENELT D.A sensitivity analysis of cross-country growth regressions[J]. American economic review, 1992,82(4):942-963.

[24]WIGREN R, WILHELMSSON M. Construction investments and economic growth in Western Europe[J]. Journal of policy modeling, 2007, 29(3): 439-451.

[25]宋丽智.中国固定资产投资与经济增长关系再检验:1980—2010年[J].宏观经济研究,2011(11):17-21,46. [SONG Lizhi. The retested of the relationship between fixed asset investment and economic growth in China: 1980-2010[J]. Macroeconomics, 2011(11): 17-21,46.]

[26]丁志国,赵宣凯,苏治.中国经济增长的核心动力——基于资源配置效率的产业升级方向与路径选择[J].中国工业经济,2012(9):18-30. [DING Zhiguo, ZHAO Xuankai, SU Zhi. What is the core driving force of Chinas economic growth:industrial upgrading directions and path choice based on resources allocation efficiency[J]. China industrial economics, 2012 (9): 18-30.]

[27]胡永平,祝接金,向颖佳.政府科技支出、生产率与区域经济增长实证研究[J].科技进步与对策,2009,26(15):24-29. [HU Yongping, ZHU Jiejin, XIANG Yingjia. An empirical study of government technical expenditures, productivity and regional economics growth[J]. Science & technology progress and policy, 2009, 26(15): 24-29.]

[28]陈浩,王晓玲.经济增长、非农产业对城镇化的影响及其区域差异——基于资源枯竭型城市面板数据的实证分析[J].经济问题探索,2016(1):60-65. [CHEN Hao, WANG Xiaoling. The impact and regional differences of economic growth,non-agricultural on urbanization : empirical analysis based on data of resource-exhausted urban panel data[J]. Inquiry into economic issues, 2016(1): 60-65.]

[29]莫申生.制度安排视角下的中国金融结构调整与经济发展[D].杭州:浙江大学,2014. [MO Shensheng. Financial structure adjustment and economic development of China under the perspective of institutional arrangement[D]. Hangzhou:Zhejiang University,2014.]

[30]袁晓玲,郭轶群,雷厉.消费率与投资率对中国城市化率的影响[J].城市问题,2011(6):8-13. [YUAN Xiaoling, GUO Yiqun, LEI Li. The impact of consumption rate and investment rate on urbanization rate in China[J]. Urban problems, 2011(6):8-13.]

[31]范晓非,王千,高铁梅.预期城乡收入差距及其对中国农村劳动力转移的影响[J].数量经济技术经济研究,2013,30(7):20-35. [FAN Xiaofei, WANG Qian, GAO Tiemei. Expected rural-urban income gap and the impact on Chinese rural labor force immigration[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2013, 30(7): 20-35.]

[32]钞小静,沈坤荣.城乡收入差距、劳动力质量与中国经济增长[J].经济研究,2014(6):30-43. [CHAO Xiaojing, SHEN Kunrong. Urban-rural income disparity, labor quality and economic growth in China[J]. Economic research journal, 2014(6): 30-43.]

[33]徐敏,姜勇.中国产业结构升级能缩小城乡消费差距吗?[J].数量经济技术经济研究,2015,32(3):3-21. [XU Min, JIANG Yong. Can the Chinas industrial structure upgrading narrow the gap between urban and rural consumption[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2015, 32(3): 3-21.]

[34]WANG X Q, WANG C X, WANG B T, et al.Protection of urban features during urbanization based on the roles of springs in Jinan[J].Chinese journal of population, resources and environment, 2017, 15(2):93-102.

[35]高帆.中國城乡消费差距的拐点判定及其增长效应[J].统计研究,2014(12):41-46. [GAO Fan. The inflection points of Chinas urban and rural consumption and its economic growth effect[J]. Statistical research, 2014 (12): 41-46.]

[36]GUO W, ZHAO T Y, DAI H J. Calculation and decomposition of regional household energy consumption in China: based on perspectives of urbanization and residents consumption [J]. Chinese journal of population, resources and environment, 2017,15(2): 132-141.

[37]冯长春,张剑锋,杨子江.承接产业转移背景下区域土地利用空间协调评估[J].中国人口·资源与环境,2015,25(5):144-151. [FENG Changchun, ZHANG Jianfeng, YANG Zijiang. Evaluation of spatial coordination of regional land use for undertaking industrial transfer[J]. China population,resources and environment,2015,25(5): 144-151.]

[38]潘文硯,王宗军.基于协调度模型的低碳竞争力评价指标体系研究[J].情报杂志,2012(10):76-82. [PAN Wenyan, WANG Zongjun. Research on the evaluation index system of low carbon competitiveness based on coordination model[J]. Journal of intelligence, 2012(10): 76-82.]

[39]谭峻,李楠,魏锜琀.北京市土地利用协调度模拟分析[J].中国土地科学,2008(9):38-42. [TAN Jun, LI Nan, WEI Qihan. Simulation analysis on land use coordination degree in Beijing[J]. China land science, 2008 (9): 38-42.]

[40]杨春妍,曾辉.深圳市经济与环境协调发展的演进分析[J].中国人口·资源与环境,2006,26(4):84-89. [YANG Chunyan, ZENG Hui. Evolution analysis of coordinated development between economy and environment in Shenzhen[J]. China population, resources and environment, 2006, 26(4): 84-89.]

[41]张琰飞,朱海英.西南地区文化产业与旅游产业耦合协调度实证研究[J].地域研究与开发,2013(2):16-21. [ZHANG Yanfei, ZHU Haiying. Empirical research on coupling coordination of culture industry and tourism industry in southwest China[J]. Areal research and development, 2013 (2): 16-21.]

[42]唐未兵,唐谭岭.中部地区新型城镇化和金融支持的耦合作用研究[J].中国软科学,2017(3):140-151. [TANG Weibing, TANG Tanling. Study on the coupling effect between new urbanization development and financial support in the central provinces cities[J]. China soft science, 2017 (3): 140-151.]

[43]王会娟,陈锡康.能源约束下产业结构调整对中国非农就业的影响——基于投入占用产出技术[J].系统科学与数学,2014(9):1025-1034. [WANG Huijuan, CHEN Xikang. The impact of industrial restructuring on off-farm employment with the restriction of energy:based on input-output technology[J]. Journal of systems science and mathematical sciences, 2014 (9): 1025-1034.]

[44]朱家明,程飞阳.中国居民储蓄存款余额的影响因素研究[J].经济视角,2016(2):58-67. [ZHU Jiaming, CHENG Feiyang. The influencing factors of the balance of savings deposits in China[J]. Economic vision, 2016(2): 58-67.]

[45]程开明,李金昌.城市偏向、城市化与城乡收入差距的作用机制及动态分析[J].数量经济技术经济研究,2007(7):116-125. [CHENG Kaiming, LI Jinchang. Analysis of mechanism and dynamic econometric relationships between urban bias, urbanization and urban-rural inequality[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2007 (7): 116-125.]

[46]孙琳,高劲.中国城乡收入差距对消费需求的影响与分析[J].对外经贸,2012(12):105-107. [SUN Lin, GAO Jin. The impact urban-rural income gap on consumer demand in China[J]. Foreign economic relations & trade, 2012(12): 105-107.]

Comparison of economic structure on the coordinated

development between population and land urbanization

ZHU Gao-li ZOU Wei WANG Xue-qi

(College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing Jiangsu 210095, China)

Abstract Population urbanization and land urbanization are the core content of urbanization, and the coordinated development of the two is directly related to the quality of urbanization development. Based on a dynamic correction coordination degree model, this study measured the coordination degree between population urbanization and land urbanization of 31 provinces in China, and then researched the effects of different kinds of economic structure on the coordination degree between urbanization. The results indicated that the coordination degree of 31 provinces was low even though they have been increased year by year. The coordination degree of urbanization showed periodic features. Prior to 2007, the growing size of urbanization was small, and after 2007, the growing size accelerated obviously. There was a kind of spatial differentiation in coordination degree; overall, the coordination degree of urbanization decreased from east to west. The increase of fixed asset investment or GDP made the greatest contribution to the improvement of coordination degree; the cause might be that the fixed asset investment could promote population urbanization and land urbanization by short-term demand effect and long-term supply effect. The increasing urban-rural income gap could reduce the coordination degree significantly. On the one hand, the increasing income gap made cities more attractive, and this could promote the rural people enter the town to seek the relative balance of income; on the other hand, the income gap could decrease the marginal propensity to consume, weaken the social and economic vitality and hinder the land urbanization. It is necessary to narrow the urban-rural income gap by balancing the allocation of resources between urban and rural areas and improving human capital in rural areas. The main economic structure to affect the coordination degree between eastern, central and western regions was different; the fixed asset investment or GDP was the most important factor in eastern region; the savings of urban and rural residents or GDP was the most important factor in central and west regions, so the government should figure out the exact cause of different regions and take appropriate measures.

Key words economic structure; population urbanization; land urbanization; coordinated development