城市竞争、空间溢出与生态效率:高位压力和低位吸力的影响

黄建欢+谢优男+余燕团

摘要 在推进新型工业化、信息化和城镇化同步发展的过程中,得益于要素资源的有效集聚,部分城市成为新的枢纽城市或者标杆城市,城市间在经济增长和环境规制等方面存在不同程度的竞争,研究城市竞争如何影响生态效率提升对于实现区域可持续发展具有重要的理论和实践意义。本文利用191个地级及以上城市2003—2015年面板数据,测度经济增长和环境规制空间溢出的高位压力和低位吸力,研究城市间经济增长竞争和环境规制竞争对城市生态效率提升的影响。主要发现有:①邻近地区经济增长和环境规制空间溢出的高位压力和低位吸力对本市生态效率的作用方向具有显著差异,低位促进,高位抑制,且分别以“破罐子破摔”效应和“污染天堂”效应最突出。②邻近阈值为750 km时,经济增长高位压力和低位吸力每增加1个单位,生态效率增长率会分别降低14.5%和提高9.7%。而环境规制低位吸力每增加1个单位,生态效率增长率会提高4.5%。③分组比较发现,各组城市经济增长竞争对生态效率提升的影响仍表现为“破罐子破摔”效应。④与资源型城市和环境保护非重点城市相比,非资源型城市和环境保护重点城市更易受到环境规制更宽松的邻近城市影响,呈现显著的“污染天堂”效应。实证发现暗示着:在区域可持续发展进程中应积极引导城市间的良性竞争;地方政府应高度重视经济增长和环境规制的正、负向空间溢出,生态效率增长极地区应积极发挥示范效应和溢出效应;对不同城市类型采取差别化约束机制,坚持分类指导、特色发展,以快速有效地提升城市生态效率,实现区域绿色发展。

关键词 城市竞争;生态效率;空间溢出;高位压力;低位吸力

中图分类号 F124.5 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)03-0001-12 DOI:10.12062/cpre.20171014

改革开放后,我国部分行政权力逐步下放,地方主体意识开始增强,相邻地区之间由于地域、市场分割等因素容易产生竞争,中国经济在此过程中实现了快速发展[1]。然而,在经济资源有限的情况下,城市间竞争所引发的问题正逐步加剧,地区间重复建设、产能过剩及其所导致的环境污染问题尤为突出,严重的雾霾在中国许多城市已持续大面积出现[2]。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,国家已做出“大力推进生态文明建设”的战略决策。因此,如何在确保新常态下经济增长质量和环境规制力度的同时实现生态环境的持续改善,将成为影响中国生态文明建设的关键问题。在此背景下,研究城市间经济增长和环境规制对城市生态效率(考察经济活动对生态环境影响的重要指标,Schaltegger和Sturm[3])提升的影响,采取新的途径尤其是竞争机制和空间溢出来促进城市生态效率提升,是亟待研究和解决的科学问题。

自1994年实行分税制改革以来,地方政府拥有足够的财政自主权,我国区域之间的经济增长竞争愈演愈烈[4]。出于对区域外经济资源的争夺和区域内正外部性的提升,地方政府会想方设法控制和获得能促进经济增长的要素,诸如资本、劳动、技术和制度等[5],进而形成以地方政府为主导的经济增长。一方面,在我国财政分权的体制下,中央将地区经济增长与地方政府官员晋升结合起来考察,使地区经济增长与官员自身的利益需求形成了“内在一致”,地方政府支持和参与发展经济的热情被充分调动起来,在“晋升锦标赛”的激励下,地方官员努力在经济发展上相互竞争,最终形成整体上高速发展的经济绩效[6-7]。另一方面,由于地方政府官员晋升竞争是一种锦标赛式的零和博弈,受官员任期、变更等因素的影响,地方政府官员出于政治晋升激励的考虑可能使得官员主导型的投资过度进入某个行业或项目,甚至形成恶性竞争。经济增长竞争可能会在地方政府扩展利益的情况下,使参与竞争的地方政府陷入“囚徒困境”,从而不利于经济增长[8-9]。关于经济增长对城市生态效率影响的外文文献相对较少,尤其在实证研究方面,可能的原因在于生态效率的内涵本身已经包含了经济,因此生态效率是一个更具综合性的概念。

地方政府主导的区域经济竞争,使各地方政府在发展本区域经济的同时,不顾生态成本竞相放松环境规制(Cleff和Rennings[10]将环境规制定义为政府政策实施的推拉效应),严重影响我国的生态环境[11]。从区域、行业和企业等层面出发,国内外关于环境规制影响生态效率的研究相对较为丰富。Honkasalo[12]等较早以英国、芬兰和瑞典的乳制品行业为案例定性研究了环境许可对生态效率的影响。Zhang[13]等利用三阶段数据包络分析方法研究了中国30个省市区2005—2013年的工业生态效率及其影响因素,结果显示环境规制对工业生态效率的提升具有正向的促进作用。Yuan[14]等利用中国制造业2003—2013年28个行业的面板数据,研究了环境规制对生态效率(分為高、中和低三个群组)的影响,结果发现,环境规制对生态效率的影响存在“U”型关系。值得注意的是,不同的环境规制类型对生态效率提升的影响存在显著地区差异(Ren[15]等)。现有文献研究中国环境规制对生态效率的影响时主要利用省级样本开展研究,样本数量偏少,未充分考虑省域内各城市的异质性。此外,环境规制可能会存在类似于经济增长竞争的城际互动关系。关于探讨本地和邻近地区之间的环境规制竞争及其所带来的空间溢出等影响,学者们的观点大体可以分为三类。第一类是“逐底竞争”。地方政府为了保障本地企业在财政分权体制中获得竞争优势或者吸引其他地区企业,可能会通过降低环境排放标准,减少企业经营成本,提升本地企业竞争力,而与此同时会加剧环境污染,导致“污染天堂”效应在本地蔓延,不利于城市生态效率提升[16-18]。而这些行为也会被邻近地区政府所模仿。第二类是“标尺竞争”。这类竞争主要发生在中央政府将环境质量改善状况明确引入官员晋升的考核体系中,或者是居民的“用脚投票”提高地方政府生态产品和服务的供给水平[19]。第三类是“差别化竞争”。发达地区与欠发达地区之间在发展初期往往会采取差异化竞争。当欠发达地区政府放松环境规制时,发达地区政府会采取提高环境标准门槛或没有明显策略互动的行为,来促进本地区经济增长[20-21]。

从经济增长竞争到环境规制竞争,学界虽然注意到经济增长和环境规制的差距在区域竞争中的作用,但很少进一步将其和竞争压力、空间溢出联系起来,因此既难以深入分析它们之间的内在机理,也难以准确刻画竞争互动带来的空间溢出及其影响机制。在科学发展观理念的指导下,建设“生态文明”已成为中国发展政策导向中的热点问题,学者们对“生态效率”及其影响因素做了大量研究[22-27]。前述文献的思路大致是先采用前沿的DEA模型测度生态效率,然后对其影响因素进行实证分析,得到了丰富的研究结论。由于研究目标的不同,上述文献在效率的测度方法和计量检验模型方面存在差异。在已有研究的基础上,本文以能够同时反映经济发展水平和生态环境质量的“生态效率”作为衡量区域绿色发展指标,通过理论分析和实证研究,试图探讨区域间经济增长竞争和环境规制竞争是如何影响城市生态效率提升?如何利用城市间的竞争及空间溢出效应来促进城市生态效率提升?具体而言,将经济增长和环境规制的空间溢出分为高位压力和低位吸力两个方面,以研究城市间经济增长竞争和环境规制竞争如何影响城市生态效率提升,其竞争机制及空间溢出的效果如何。

1 城市竞争及其空间溢出影响生态效率的机制

一个地区的发展,不仅依靠本区域内资本和劳动力等要素的投入,而且在很大程度上也受其邻近地区发展水平的影响[28]。现实中区域间存在着策略互动影响,竞争、合作以及其他层面的关系,区域竞争在经济增长和环境保护的均衡发展中发挥着重要作用[29]。各地方政府在经济增长和环境保护两方面进行考量,而且是参考邻近城市的变动情况尤其是区域差异进行权衡和调整的。不仅如此,区域间差距越大则竞争压力越大,在强烈压力驱动下的行为调整幅度也越大,由此可能产生的空间溢出越明显。

1.1 经济增长竞争对城市生态效率的影响机制

已有文献从实证检验的角度出发,运用不同的模型与分析方法,得出了丰富的研究结论,但基本都认为经济增长或经济发展水平的提高有利于区域生态效率的有效提升。例如,余姗和张文彬[30]通过构建经济增长方程、环境技术进步方程和生态效率方程共同组成的动态面板模型,实证发现提高经济增长有利于提高生态效率。然而,大部分研究都集中于研究经济增长与生态效率的单向影响,或者采用空间计量模型等前沿方法研究经济增长空间溢出的存在性和影响方向,而陈林心[31]等的研究则发现经济发展和生态效率之间存在互动关系。既有文献取得了丰富的研究成果,但至少还可以从两方面进行拓展,其一,经济增长竞争影响城市生态效率的机制的提炼;其二,借鉴空间计量理论,利用城市层面大样本数据对经济增长竞争的空间溢出进行量化和测度,并进一步研究其如何影响生态效率的提升,是否存在距离阈值效应。在前人研究的基础上,本文创新性地提出衡量经济增长空间溢出的高位压力和低位吸力,并研究其与生态效率提升的关系。具体地,经济增长的高位压力即指相对本地而言,邻近区域的经济增速处于高位,这种差距会对本地形成一种向上的压力。当邻近区域对本地的经济增长高位压力越大,意味着该区域在经济增长速度上越落后于邻近区域,故该区域面临着更大的经济发展压力,可能会出现两种截然不同的局面:①在“见贤思齐”效应下,该区域利用后发优势,努力赶超周边区域,实现加速发展,因此经济增长加速,有利于生态效率提升;②该区域“破罐子破摔”,缺乏在追赶其他区域方面的积极性和所做的努力与功效,因此经济增长迟滞,不利于生态效率提升。

经济增长的低位吸力即指相对本地而言,邻近区域的经济增长处于低位,这种差距会给本地一种向下的吸力。邻近区域对本地区的经济增长低位吸力越大,意味着该区域在经济增长速度上越高于邻近区域,相对邻近城市而言,该区域面临的经济发展压力较小。此时亦可能出现两种情况:①借鉴周黎安[11]等的思路,该区域不仅仅以邻近区域为竞争对手,而是以更大区域乃至全国范围内的先进城市为竞争标杆,向其经济增速看齐,在“晋升锦标赛”效应下仍然加速发展经济,实现经济快速发展,有助于生态效率提升。②该区域发现自己经济增速相对居高后,在“见劣自缓”的效应下,有意或无意地降低经济发展的速度,或者因为缺乏后劲而放缓经济增速,不利于生态效率增长。

基于前述分析可以提出如下假说:

H1a:在“见贤思齐”的效应下,邻近区域对本地经济增长的高位压力促进本地生态效率提升;

H1b:在“破罐子破摔”的作用下,邻近区域对本地经济增长的高位压力阻碍本地生态效率提升;

H1c:在“晋升锦标赛”的效应下,邻近区域对本地经济增长的低位吸力促进本地生态效率提升;

H1d:在“见劣自缓”的效应下,邻近区域对本地经济增长的低位吸力阻碍本地生态效率提升。

中国自改革开放以来推行的以经济增长为核心的晋升锦标赛,实际上让每一级政府都处于经济增长竞争的格局,让每一个官员仕途升迁都与本地经济增长挂钩,充分调动了地方发展经济的积极性,因而预期我国城市间经济增长竞争对城市生态效率提升的影响机制中,“晋升锦标赛”效应和“破罐子破摔”效应并存,但可能“晋升锦标赛”效应更显著,即假说H1c更可信。

1.2 环境规制竞争对城市生态效率的影响机制

理论上,在各个城市环境规制力度不同的情况下,污染密集型产业的布局从环境规制力度大的东部城市向环境规制力度小的中西部城市转移,从而导致这些地区生态环境的恶化。环境规制在不同地区实施的效果对生态效率的提升存在显著差异。任胜钢[32]等的研究结果显示东、中部地区的市场型环境规制对生态效率具有正向促进作用,但西部地区呈倒“U”型关系。罗能生和王玉泽[33]运用动态空间杜宾模型检验了环境规制对生态效率的影响,结果发现治理投入型环境规制与生态效率之间存在“U”型关系。李胜兰[11]等发现地方政府在环境规制的制定和实施行为中存在明显的相互“模仿”行为,同时环境规制对区域生态效率具有“制约”作用。环境规制对省域生态效率具有显著的影响,两者之间还可能存在策略互动行为。沿用经济增长竞争空间溢出高位压力和低位吸力的测度思路,本文还进一步测算和研究环境规制竞争空间溢出的高位压力和低位吸力及其对生态效率提升的影响。具体地,环境规制的高位压力即指相对本地而言,邻近区域的环境规制处于高位,这种差距会对本地形成一种向上提升规制水平的压力。当邻近区域对本地的环境规制高位压力越大,意味着该区域在环境保护力度上越弱于邻近区域,故该区域面临着更大的环保压力,此时可能出现两种截然不同的局面:①“见贤思齐”效应,即因邻近区域环境规制严格,该区域在竞争压力下,努力提升环境规制水平,降低污染物排放,促进生态效率提升;②“污染天堂”效應,即因邻近区域环境规制严格,污染性行业和企业向该区域集聚,出现污染集聚而降低环境质量,不利于生态效率提升。

环境规制的低位吸力即指相对本地而言,邻近区域的环境规制处于低位,这种差距会给本地一种向下降低规制水平的吸力。当邻近地区对本地的环境规制低位吸力越大,意味着该区域在环境保护力度上越强于邻近地区,相对邻近城市而言,该区域面临的环境竞争压力较小,此时亦可能出现两种局面:①“污染天堂”效应[34],即该区域环境规制高于邻近地区,污染性行业和企业会向邻近区域迁移,因此可能降低本地的环境污染,促进生态效率提升;②“见劣自缓”效应,即因邻近地区环境规制较为宽松,该区域的政府和企业以及个人可能有意或者无意地减弱了环境规制强度,或者因为缺乏动力实施更严格的环境规制,此时可能加剧环境污染,不利于生态效率提升。

基于此,本文进一步提出如下假说:

H2a:在“见贤思齐”的效应下,邻近区域对本地环境规制的高位压力促进本地生态效率提升;

H2b:在“污染天堂”的效应下,邻近地区对本地环境规制的高位压力阻碍本地生态效率提升;

H2c:在“污染天堂”的效应下,邻近地区对本地环境规制的低位吸力促进本地生态效率提升;

H2d:在“见劣自缓”的效应下,邻近区域对本地环境规制的低位吸力阻碍本地生态效率提升。

自分税制改革以来,形成“为增长而竞争”的经济增长模式[35],地方政府为促进本地经济增长,强化本地环境规制的程度,大力吸引资本、劳动力和技术等要素流入本地,形成环境规制“逐顶竞争”[16]。在此背景下,预期我国城市间环境规制竞争对城市生态效率提升的影响以“污染天堂”效应更显著,即假说H2c更可信。

2 空间溢出和生态效率的测度、计量模型与样本数据

2.1 空间溢出和生态效率的测度方法

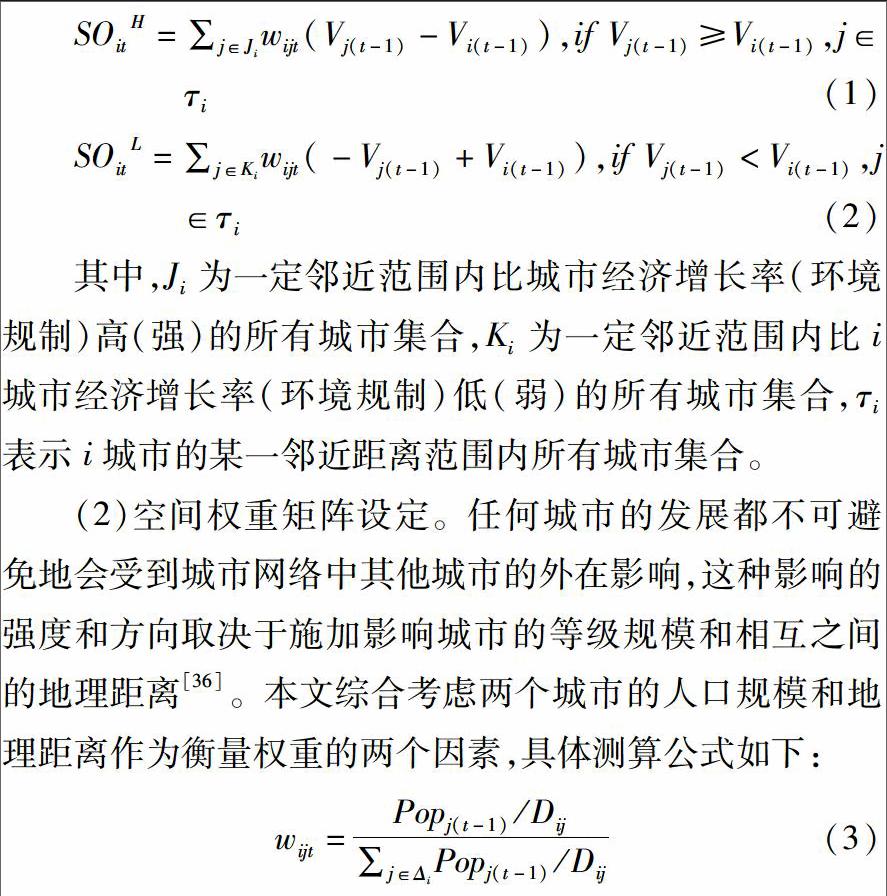

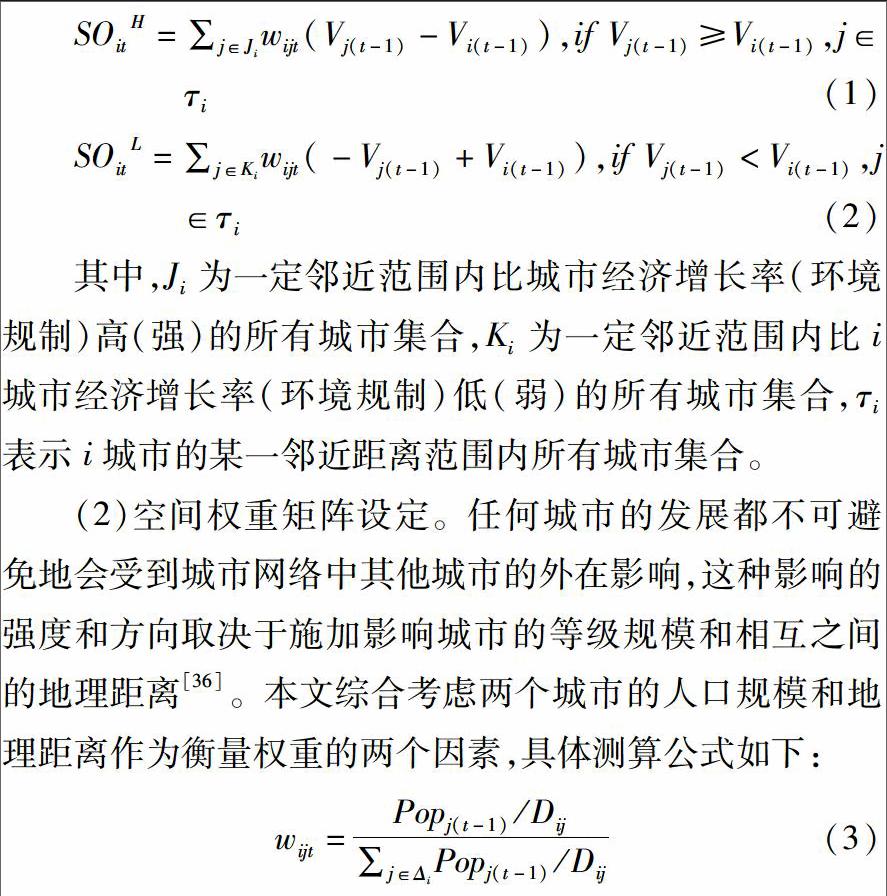

(1)高位压力和低位吸力。用SOitH(SOitL)表示高位压力(低位吸力),即在邻近城市j的经济增长(ratio_gdp)和环境规制(er)比本地区i高(低)的情况下,测算本地i与邻近城市j上一期ratio_gdp或er的差值與空间权重矩阵的乘积之和,具体测算方法(V=ratio_gdp或V=er)如下:

其中,Ji为一定邻近范围内比城市经济增长率(环境规制)高(强)的所有城市集合,Ki为一定邻近范围内比i城市经济增长率(环境规制)低(弱)的所有城市集合,τi表示i城市的某一邻近距离范围内所有城市集合。

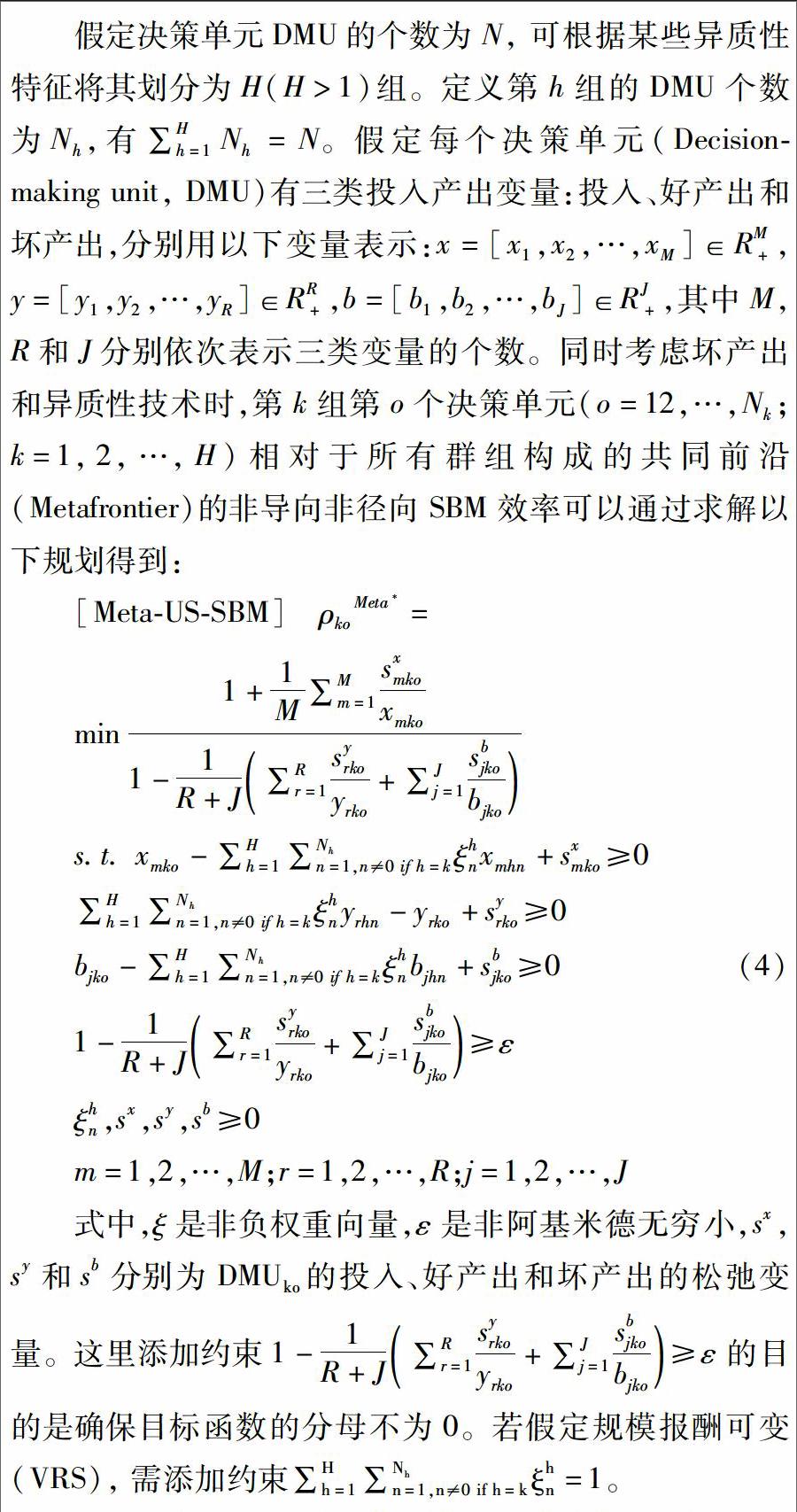

(2)空间权重矩阵设定。任何城市的发展都不可避免地会受到城市网络中其他城市的外在影响,这种影响的强度和方向取决于施加影响城市的等级规模和相互之间的地理距离[36]。本文综合考虑两个城市的人口规模和地理距离作为衡量权重的两个因素,具体测算公式如下:

其中,Popj(t-1)为相邻城市j的上一期城市人口数量,Dij表示城市i和j之间的距离,Δ=J时表示空间权重矩阵用于测算高位压力,Δ=K时表示空间权重矩阵用于测算低位吸力。至此,通过设定不同距离阈值的空间权重矩阵可以进行不同邻近城市数量的高位压力或低位吸力对生态效率提升影响的敏感性分析。

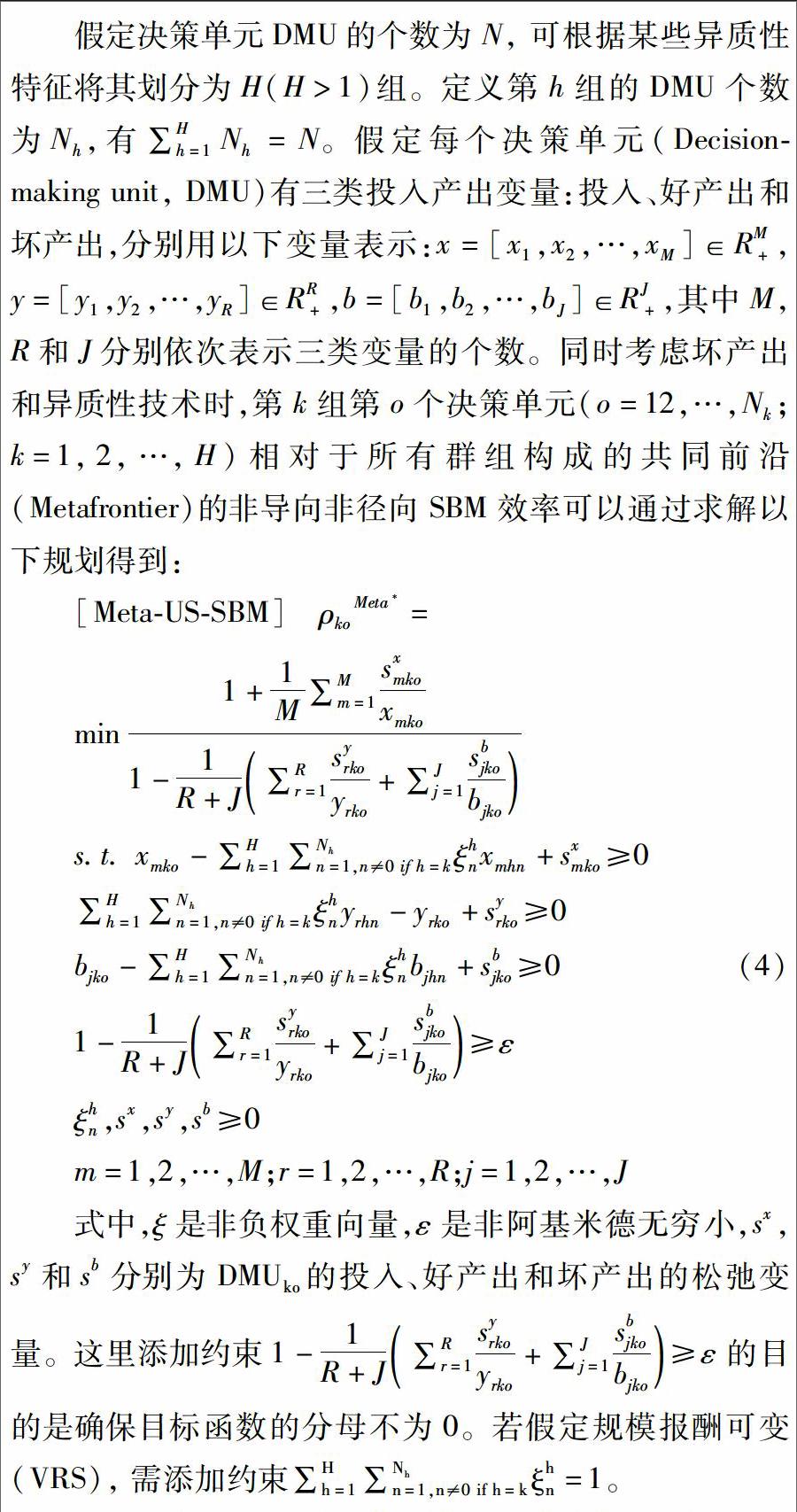

(3)生态效率。生态效率的测度方法采用黄建欢[37]提出的MetaUSSBM(全称为Metafrontier, Undesirable outputs and Super SlacksBased Measure)模型,即同时考虑共同前沿面和坏产出的超效率SBM模型。

之所以选用MetaUSSBM模型主要是基于以下三点考虑:①Chames、Cooper和Rhodes[38] 提出CCR等标准DEA模型中,有效率DMU均在前沿面上,其效率得分均为1。这将导致两个问题:一是无法区分这些有效率DMU,在此基础上的数量比较和计量分析不一定准确。二是无法准确计算有效率DMU的跨期增长,例如,若DMU在上期和本期的效率值均为1,据此计算效率增长为0,但实际上其效率可能是有变化的。②在标准的DEA模型中,假定各个DMU是同质的,即各个生产决策主体面临着相同的技术前沿。但在实践中,各个DMU在制度背景、生产环境和管理能力以及发展阶段等方面存在显著差异,其技术前沿并不相同,即存在异质性技术。如果不考虑技术前沿的差异而采用同质性假设,效率测度结果可能出现偏差[39]。③由于径向模型的效率测度中未考虑投入(产出)的松弛变量,因此会高估DMU的效率[40]。该模型的优点在于不仅考虑了异质性技术,而且解决了跨期可比性和前沿面上决策单元的区分等问题,该方法相对更综合、精确。采用MaxDEA 软件测算效率,为全面和准确地测度生态效率,应尽可能考虑各种投入变量和产出变量,详细说明如下:

资本投入采用城市固定资本存量。城市固定资本存量根据柯善咨和向娟[41]的方法测算,由湖南大学经济与贸易学院经济数据研究中心提供。劳动投入,采用各城市历年从业人员数作为代理变量。土地投入,采用各城市建成区面积作为代理变量。能源投入,采用各城市所有一次能源的消费量(换算为标准煤)。

好产出选用各个城市的实际地区生产总值,换算为2010年不变价。坏产出,主要考虑环境污染物,选用了4个指标:CO2排放量、SO2排放量、废水排放总量和烟(粉)尘排放量。其中城市层面的碳排放数据利用省级煤炭、原油、天然气和电力消费的份额衡量的一次能源消费总量标准单位计算,估算方法来源于Huang[42]等,有关省级能源消费量的数据来自历年《中国能源统计年鉴》。为避免指标之间的高相关性和奇异值的影响,利用熵权法构建环境污染指数作为坏产出指标以综合反映环境约束,指数越大(小)意味着污染物排放越多(少)。

2.2 考察生态效率受影响机制的计量模型

为尽可能缓解内生性问题,模型中以当期生态效率与上期生态效率的比值Yi(t)/Yi(t-1)作为被解释变量,衡量生态效率提升的效果,构建如下计量模型:

式中,X为控制变量矩阵;ηi为城市个体效应;μt为时间效应;εit为随机效应;β1表示高位压力对生态效率增长的影响程度;β2表示低位吸力对生态效率增长的影响程度。

计量模型涉及的变量说明如下:

(1)生态效率比值(eco_rate):根据MetaUSSBM方法测算出生态效率值,用本期与上一期的比值衡量本期生态效率的提升。

(2)经济增长(ratio_gdp):选择地区生产总值GDP的增长率作为经济增长的代理变量,各城市GDP以2010年不变价格计算;Hpwd_gdp代表经济增长的高位压力,Spwd_gdp代表经济增长的低位吸力。

(3)环境规制(er):为了全面准确地反映环境规制强度,参照任胜刚等[32]、王文普[43]的指标构建方法,本文选取二氧化硫去除率、生活污水处理率和固体废弃物综合利用率3个指标,并运用熵权法综合3类指标来整体衡量环境规制。其中二氧化硫去除率为工业二氧化硫产生量与工业二氧化硫排放量之差占工业二氧化硫产生量的比。Hpwd_er代表环境规制的高位压力,Spwd_er代表环境规制的低位吸力。

(4)控制变量方面,参考Huang等[39]关于规模效应、技术效应和结构效应等方面的考虑,本文选择对生态效率有较大影响的4个因素:人口密度、外资利用、技术进步和产业结构。人口密度(pop_den)为年末人口数与行政区域面积的比值(万人/km2);外资利用(fdi_gdp)用规模以上外商投资企业工业总产值与GDP比值来衡量;技术进步(tec_ch)以科学研究、技术服务和地质勘查业从业人员占年末单位从业人员比重为代理变量;产业结构(sec_gdp)用第二产业占各城市GDP比重表示。上述变量的含义与描述性统计见表1。

2.3 样本数据

研究样本包括191个地级及以上城市,样本区间为2003—2015年。研究样本数占中国内地地级市数量(286个)的比重超过了三分之二;且几乎确保了研究样本中涵盖每个省份的代表性城市,如省会城市等;从经济总量来看,2003年和2015年样本城市GDP总量分别约占全国城市GDP总量的83%和82%。因此,选取的研究样本具有代表性。具体数据来源于历年《中国环境年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及各省市歷年的统计年鉴。

3 高位压力和低位吸力影响城市生态效率的实证检验:全样本观察

3.1 经济增长竞争的空间溢出

在计算城市间地理距离时发现,307 km (乌鲁木齐市与克拉玛依市之间的距离为306.379 km)是中国城市间最小的“门槛距离”,即在不小于该距离的情况下,才能确保每一个城市都至少有一个邻近的城市。因此,选取350 km为最小的距离阈值,进一步地,考虑到城市间距离矩阵的中位数为1 138 km,本文将最大的距离阈值暂时设定为1 150 km。分别在距离阈值为350、550、750、950和1 150km的情况下,使用双向固定效应模型估计,回归结果如表2所示。当距离阈值为550 km时,经济增长高位压力的系数显著为负,且每增加1个单位,生态效率增长率会降低10.0%。表明经济增长的高位压力阻碍区域生态效率提升,出现“破罐子破摔”现象,验证了假说H1b。高位压力对城市生态效率提升的影响方向为负,且生态效率增长率的降幅随着距离阈值的增大而逐渐增加。经济增长的低位吸力对城市生态效率的影响方向均为正,邻近距离分别为750 km和1 150 km时,低位吸力每增加1个单位,生态效率增长率分别显著提高9.7%和14.8%,说明邻近地区经济增长的低位吸力在“晋升锦标赛”效应下有效促进本地生态效率的提升,进而验证了假说H1c。对于不同的距离阈值,经济增长的空间溢出对城市生态效率的影响程度、方向也不同,且经济增长竞争的高位压力(低位吸力)对生态效率提升影响随着距离的变化有逐渐增强的趋势。

可以从两方面对估计结果进行解释。其一,城市间经济增长竞争对生态效率的空间溢出效应受地理距离的影响,随距离变化呈非线性关系,在距离为1 150 km时其对生态效率提升的空间溢出效应相对较为明显;其二,城市间经济增长竞争对城市生态效率影响的空间溢出效应表现为高位压力与生态效率增速呈负相关,而低位吸力与生态效率增速呈正相关,表明城市间经济增长竞争同时存在“破罐子破摔”效应和“晋升锦标赛”效应。当周边城市经济增速低于本地时,本地出现强者恒强的现象,地方政府及企业非但没有受到周边落后地区的影响,反而在“晋升锦标赛”机制的推动下仍然加速发展经济,在很大程度上吸纳邻近区域的劳动力和资本,实现自身经济快速发展,因而有助于生态效率提升。

3.2 环境规制竞争的空间溢出

仅以环境规制强度为核心解释变量,分别在距离阈值为350、550、750、950和1 150 km的情况下进行估计,回归结果如表3所示。在不同的距离下,环境规制空间溢出对生态效率的影响方向趋同,均体现为:高位压力与生态效率提升负相关,低位吸力与生态效率提升正相关。初步验证环境规制竞争对城市生态效率的影响存在“污染天堂”效应。t值显示,当距离阈值为350 km时,环境规制低位吸力对生态效率提升的影响在1%的显著性水平下为正,且低位吸力每增加1个单位,生态效率增长率会提高6.3%;随着距离与阈值的增大,低位吸力对生态效率提升的影响幅度保持在4%左右。

一方面,城市间环境规制竞争对生态效率影响的空间溢出效应中,环境规制高位压力与生态效率增速呈负相关,出现一定程度的“污染天堂”效应,此时,高位压力阻碍生态效率提升,验证了假说H2b。由于环境污染具有跨界(扩散)效应,邻近城市的政府和企业出于搭便车的动机,重视自身利益而忽视其行为对本地城市的损害,环境规制强度弱于政治集权体制强度,从而形成“逐底竞争”的局面,此时环境规制高位压力不利于生态效率提升。而低位吸力与生态效率提升呈显著正相关,此时“污染天堂”效应较为突出,验证了假说H2c。当邻近地区的环境规制低于本地时,在开放经济条件下,自由贸易的结果将导致高污染产业不断地从本地城市迁移到邻近城市。这是因为,环境规制强度较高的本地城市具有较高的环境意识,因而这些城市通常会实施相对严格的环境管理制度、治理政策和执行较高的环境管制标准,这会推动本地城市污染产业生产成本的急剧上升。与环境规制较为严格城市的竞争者比较而言,环境标准较低城市的厂商将获得明显的成本优势。另一方面,城市间的溢出效应在空间上受限,并不是严格服从距离衰减的规律,而是随距离的增加呈波浪式的变迁过程。

本地环境规制强度与生态效率提升呈显著正相关,在排除其他因素影响的情况下,当地政府如果能够努力提高环境规制水平,将有利于生态效率提升。进一步分析发现,人口密度、FDI水平和产业结构在不同距离阈值下均显著为正,由于人口密度在一定程度上反映了经济集聚,因此,提高地区经济集聚和FDI水平、优化产业结构可以进一步改善生态环境。整体而言,政府和企业都比较重视本身经济的发展,若没有采取严格的倒逼机制,城市间竞争会使得其对环境规制的施行缺乏动力;并且在“晋升锦标赛”效应下,这种城市间经济增长竞争对城市生态效率提升的空间溢出机制可能会拉大地区经济发展差距,使得贫富差距更加明显,不利于区域间的融合发展。

4 空间溢出影响机制的区域差异: 分组观察

前述分析已经表明城市间经济增长竞争和环境规制竞争对城市生态效率的提升存在显著的空间溢出效应,然而各区域在区位条件、资源禀赋、环境政策等方面存在差异,这种差异是否会导致空间溢出效应也具有区域差异?因此非常有必要结合不同区位、资源禀赋和政策环境来分别进行样本分组,观察和分析各组子樣本城市间经济增长和环境规制的互动竞争以及空间溢出情况。首先,考虑到区位不同,经济发展水平存在较大差异,将经济水平相对发达的东部城市(城市数量为71)分为一组,经济水平相对落后的中西部城市分为一组;其次,考虑到资源禀赋不同,城市在竞争机制和产业结构等方面可能存在较大差异,故将第二组城市分为资源型城市(以《国务院关于印发全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)的通知》文件中全国资源型城市名单整理得到,城市数量为78)和非资源型城市;最后,根据环境政策的不同将样本分为环境保护重点城市和环境保护非重点城市。环境保护重点城市实际上是大气污染防治重点城市,国务院根据城市总体规划、城市环境保护规划目标、城市大气环境质量状况三个方面来划定大气污染防治重点城市,并明确规定直辖市、省会城市、沿海开放城市和重点旅游城市四类城市应当列入大气污染防治重点城市。除此之外的城市,由国务院根据实际情况划定。根据环境保护重点城市的划分标准和数据的可得性,本文涉及的环境保护重点城市根

据历年《中国环境年鉴》所列城市整理而成。由于2000—2010年与2011—2013年间环境保护重点城市中7个城市(嘉兴市、台州市、威海市、佛山市、中山市、三亚市和大庆市)略有变动,但城市总数目不变,囿于数据的可获取性和连续性,本文采用117个环境保护重点城市。

选取最具代表性的距离阈值750 km的数据作为研究对象,得到表4中的结果,基于高位压力和低位吸力的空间溢出效应,分别观察东部和中西部城市、资源型城市和非资源型城市、重点城市和非重点城市的经济增长竞争与环境规制竞争如何影响城市生态效率提升。

4.1 区位条件与空间溢出效应

表4结果显示,东部、中西部城市经济增长的低位吸力和环境规制的高位压力对生态效率增长的影响不显著且方向相反。中西部城市经济增长的高位压力对生态效率提升的影响方向显著为负,且每增加1个单位,生态效率增长率会降低37.6%,表明“破罐子破摔”效应占主导,验证了假说H1b。受制于地理区位条件,中西部城市经济增长的空间溢出效应对生态效率提升的作用有限,而东部城市充分利用自身的区位优势,加速并实现经济快速发展,促进生态效率提升。环境规制的低位吸力对东部、中西部城市生态效率提升均具有显著促进作用,且每增加1个单位,生态效率增长率会分别提高6.2%和4.8%,表明“污染天堂”效应更突出,即H2c更可信。东部、中西部城市在周边地区环境规制较为宽松的情况下,其政府积极实施较为严格的环境规制,此时有利于环境保护,会降低该地区环境污染水平,从而实现生态效率的提升。

4.2 资源禀赋与空间溢出效应

资源型城市环境规制空间溢出对城市生态效率提升的影响方向为正。经济增长空间溢出对城市生态效率提升的影响方向表现为高位显著为负、低位为正,表明“破罐子破摔”效应更突出,验证了假说H1b。进一步发现人口密度对生态效率提升具有明显的促进作用。这说明,资源型城市可在一定的程度上利用自身的能源资源优势,努力提高集聚水平,充分发挥后发优势,加速并实现经济发展,从而促进生态效率提升。

非资源型城市经济增长低位吸力的系数为正,具有较微弱的“晋升锦标赛”效应;而环境规制低位吸力的系数显著为正,且每增加1个单位,生态效率增长率会提高5.9%,表现为“污染天堂”效应,验证了假说H2c。非资源型城市充分吸收周边城市的资源和劳动力等,在“晋升锦标赛”效应下加速发展经济,实现经济快速发展,促进生态效率提升。总体上,非资源型城市更加重视环境规制。

4.3 环境政策与空间溢出效应

重点城市经济增长空间溢出对生态效率提升的影响方向为:高位抑制,低位促进;重点城市在“晋升锦标赛”效应下仍然加速发展经济,努力改善科技投入,实现经济快速发展,促进生态效率提升。环境规制低位吸力的系数显著为正,且每增加1个单位,生态效率增长率会提高5.8%,“污染天堂”效应明显,验证了假说H2c。整体而言,重点城市在发展过程中,城市间竞争使其对自身环境规制和经济增长双管齐下,有利于生态效率提升。

非重点城市经济增长高位的系数显著为负,且每增加1个单位,生态效率增长率会降低34.0%,表现为“破罐子破摔”效应,验证了假说H1b;环境规制的空间溢出对城市生态效率提升的影响方向为:高位、地位均促进;同时,FDI在的系数为负。说明非重点城市在引进外资的过程中,虽可以加速经济发展,却带来严重的环境污染,也充分说明在城市间竞争过程中,非重点城市重视经济发展,对环境规制相对忽视。

上述研究发现表明,经济发达的东部等城市因经过多年的经济高速发展,具备较强的竞争意识,在环境规制和经济增长的实施方面虽然有趋缓态势,但整体水平仍然较高。而广大中西部地区由于经济发展刚刚起步、财力也有限,相比于东部地区,中西部地区更倾向于放松环境规制(中西部环境规制低位吸力的系数相比东部要小0.014),优先促进经济增长。资源型城市和非资源型城市在经济增长和环境保护的互动竞争过程中,均重视经济的增长,而非资源型城市相比于资源型城市可能面临较小的环境竞争压力,因而有意或者无意放松环境规制。重点城市和非重点城市均重视经济增长在区域发展中的作用,然而,重点城市可能受到相关环境政策的限制更多,其环境规制的实施也相对更完善。

5 结论和启示

本文运用同时考虑非期望产出和超效率的共同前沿SBM模型测度了中国191个地级及以上城市2003—2015年的生态效率,从高位压力和低位吸力两个方面研究了城市间经济增长竞争和环境规制竞争对生态效率提升的影响机制和作用效果,得出以下结论:①城市间经济增长竞争对城市生态效率的影响同时存在“破罐子破摔”效应和“晋升锦标赛”效应,前者更突出,周边地区经济增长低位吸力的空间溢出效应能有效促进该城市生态效率的提升,各地区仍把经济增长作为主要发展方向;②城市间环境规制竞争对城市生态效率的影响存在明显的“污染天堂”效应;③不同区位、资源禀赋和政策环境下各城市对经济增长和环境规制的着重点有所差异。整体而言,在城市间竞争过程中,与先进的东部城市相比,中西部城市更加强调经济增长,缺乏提高环境规制力度的动力。其他两组城市(资源型城市和非资源型城市、重点城市和非重点城市)均重视经济增长在区域发展中的作用,但资源型城市和非重点城市的环境规制强度较弱。根据上述实证结果和相关结论,本文研究的主要启示如下:

第一,引导城市间的良性竞争,促进经济增长向“高水平”均衡发展的同时增强环境管制力度。在以GDP增长为核心的政绩考核体系下,绝大多数城市通过加大资源投入、放松环境管制等途径以增加经济产出,不仅带来环境污染的加剧,而且造成资源配置效率低下,贫富差距拉大,进而不利于环境治理工作。因此,一方面,应该努力改变先经济后环境、先倾斜后均衡的发展观念,促进经济增长向“高水平”发展。另一方面,政府相关部门应通过增强环保执法力度、公开污染事件等渠道提高环境规制强度,以减少污染物排放量和降低污染溢出的空间外部性。

第二,重视经济增长和环境规制的正、负向空间溢出。实证发现,经济增长和环境规制的低位吸力均对城市生态效率的提升具有促进作用。可能的原因在于政绩考核的重点是经济增长,同时,政府相关部门积极去实现环境规制的改善与提高。借鉴“绿色锦标赛”的思想[44],建议政府相关部门在政绩考核体系中纳入环境保护、生态开发和可持续发展等方面的考核指标,形成以生态效率为核心的政绩考核体系和约束机制,甚至以“效率锦标赛”取代“GDP晋升锦标赛”并形成竞争压力,促使政府在城市竞争中向经济增长和环境规制更高的城市看齐,充分发挥高位压力中的“见贤思齐”效应,促进城市生态效率的全面提升。

第三,为快速有效地提升城市生态效率,需要采取差别化约束机制,坚持分类指导、特色发展。受区位条件、资源禀赋和环境政策等异质性因素的制约,东部城市环境规制的整体水平较严格;由于面临较小的环境竞争压力,非资源型城市环境规制较宽松;重点城市环境规制的实施相对完善。因此,需要因地制宜构建环境规制与政绩考核体系,采取差别化约束机制。建议政府相关部门采取有效措施加大对中西部城市、非资源型城市以及非重点城市的环境规制,指导和设定时限督促这类城市完善环境保护地方法律法规建立健全;东部城市要树立标杆城市、模范城市的作用,积极发挥正向的空间溢出,进而形成“示范效应”;加大对资源型城市转型的支持力度以解决产业结构单一、发展动力不足和环境污染严重等突出问题;环保重点城市则需充分发挥保护生态环境的先行和引导作用,制定适宜的长期发展战略和环境规制机制,以加快提升城市生态效率。

本文研究取得了较为有意义的发现和政策启示,但也存在不足之處。受一次能源消费量和碳排放量数据的限制,研究样本城市为191个(2003—2015年),扩大样本和运用前沿的动态空间计量模型进行实证分析是下一步的研究重点。此外,城市间的竞争和策略互动关系不仅仅局限于经济增长和环境规制两方面,可能还存在其他类型的竞争,例如资源竞争和税收竞争等,通过构建城市竞争的综合指标,探讨其影响城市生态效率提升的理论机制并进行实证检验是未来研究的主要方向。

参考文献(References)

[1]周业安. 地方政府竞争与经济增长[J]. 中国人民大学学报, 2003 (1): 97-103. [ZHOU Yean. Local government competition and economic growth[J]. Journal of Renmin University of China, 2003 (1): 97-103.]

[2]韩永辉, 黄亮雄, 王贤彬. 产业结构优化升级改进生态效率了吗?[J]. 数量经济技术经济研究, 2016 (4): 40-59. [HAN Yonghui, HUANG Liangxiong, WANG Xianbin. Does industrial structure upgrading improve ecoefficiency? [J]. Journal of quantitative & technical economics, 2016 (4): 40-59.]

[3]SCHALTEGGER S, STURM A. kologische rationalitt[J]. Die unternehmung, 1990, 44(4), 273-290.

[4]郭庆旺, 贾俊雪. 地方政府间策略互动行为、财政支出竞争与地区经济增长[J]. 管理世界, 2009, 21(10): 17-27. [GUO Qingwang, JIA Junxue. The tactical interaction among local governments, their competition in fiscal expenditure, and regional economic growth[J]. Management world, 2009, 21(10): 17-27.]

[5]马青, 傅强. 地方政府竞争与区域发展差异:基于贸易开放的实证研究[J]. 经济问题探索, 2016 (4): 97-105. [MA Qing, FU Qiang. The difference of the local government competition and regional development[J]. Inquiry into economic issues, 2016 (4): 97-105.]

[6]王贤彬, 徐现祥. 地方官员晋升竞争与经济增长[J]. 经济科学, 2010 (6): 42-58. [WANG Xianbin, XU Xianxiang. Local officials promotion competition and economic growth[J]. Economic science, 2010 (6): 42-58.]

[7]LI H, ZHOU L A. Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China[J]. Journal of public economics, 2005, 89(9-10): 1743-1762.

[8]周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007 (7): 36-50. [ZHOU Lian. Governing Chinas local officials: an analysis of promotion tournament model[J]. Economic research journal, 2007 (7): 36-50.]

[9]陈潭, 刘兴云. 锦标赛体制、晋升博弈与地方剧场政治[J]. 公共管理学报, 2011, 8(2): 21-33. [CHEN Tan, LIU Xingyun. Tournament theory, promotion game and local theater politics[J]. Journal of public management, 2011, 8(2): 21-33.]

[10]CLEFF T, RENNINGS K. Determinants of environmental product and process innovation[J]. Environmental policy and governance, 1999, 9(5): 191-201.

[11]李胜兰, 初善冰, 申晨. 地方政府竞争、环境规制与区域生态效率[J]. 世界经济, 2014 (4): 88-110. [LI Shenglan, CHU Shanbing, SHEN Chen. Local government competition, environmental regulation and regional ecoefficiency[J]. The journal of world economy, 2014 (4): 88-110.]

[12]HONKASALO N, RODHE H, DALHAMMAR C. Environmental permitting as a driver for ecoefficiency in the dairy industry: a closer look at the IPPC directive[J]. Journal of cleaner production, 2005, 13(10): 1049-1060.

[13]ZHANG J, LIU Y, CHANG Y, et al. Industrial ecoefficiency in China: a provincial quantification using threestage data envelopment analysis[J]. Journal of cleaner production, 2017, 143: 238-249.

[14]YUAN B, REN S, CHEN X. Can environmental regulation promote the coordinated development of economy and environment in Chinas manufacturing industry? a panel data analysis of 28 subsectors[J]. Journal of cleaner production, 2017, 149: 11-24.

[15]REN S, LI X, YUAN B, et al. The effects of three types of environmental regulation on ecoefficiency: a crossregion analysis in China[J]. Journal of cleaner production, 2016.DOI:10.1016/j.jclepro.2016.08.113.

[16]張文彬, 张理芃, 张可云. 中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析[J]. 管理世界, 2010 (12): 34-44. [ZHANG Wenbin, ZHANG Lipeng, ZHANG Keyun. The provincial competition forms and dynamics of environmental regulation intensity in China: based on the analysis of Two Regime Spatial Durbin Fixed Effect Model[J]. Management world, 2010 (12): 34-44.]

[17]朱平芳, 张征宇, 姜国麟. FDI与环境规制:基于地方分权视角的实证研究[J]. 经济研究, 2011 (6): 133-145. [ZHU Pingfang, ZHANG Zhengyu, JIANG Guolin. Empirical study of the relationship between FDI and environmental regulation: an intergovernmental competition perspective[J]. Economic research journal, 2011 (6): 133-145.]

[18]傅强, 马青, Sodnomdargia Bayanjargal. 地方政府竞争与环境规制:基于区域开放的异质性研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(3): 69-75. [FU Qiang, MA Qing, SODNOMDARGIA Bayanjargal. Local government competition and environmental regulation: based on regional openness[J]. China population, resources and environment, 2016, 26(3): 69-75.]

[19]BESLEY T, CASE A. Incumbent behavior: voteseeking, taxsetting, and yardstick competition[J]. American economic review, 1992, 85(1): 25-45.

[20]王宇澄. 基于空间面板模型的我国地方政府环境规制竞争研究[J]. 管理评论, 2015, 27(8): 23-32. [WANG Yucheng. Research on environmental regulation competition of China based on Spatial Panel Model[J]. Management review, 2015, 27(8): 23-32.]

[21]赵霄伟. 地方政府间环境规制竞争策略及其地区增长效应[J]. 财贸经济, 2014, 35(10): 105-113. [ZHAO Xiaowei. Interlocal government strategies of environmental regulation competition and its economic growth effect[J]. Finance & trade economics, 2014, 35(10): 105-113.]

[22]FUJII H, MANAGI S. Determinants of ecoefficiency in the Chinese industrial sector[J]. Journal of environmental sciences, 2013, 25(Suppl.): S20-S26.

[23]LI Z, OUYANG X L, DU K R, et al. Does government transparency contribute to improved ecoefficiency performance? an empirical study of 262 cities in China[J]. Energy policy, 2017, 110: 79-89.

[24]HUANG J, YANG X, CHENG G, et al. A comprehensive ecoefficiency model and dynamics of regional ecoefficiency in China[J]. Journal of cleaner production, 2014, 67(6): 228-238.

[25]黃建欢, 许和连. 中国区域生态效率的时空演变和提升机制[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2016, 30(1): 60-70. [HUANG Jianhuan, XU Helian. Regional ecoefficiency in China: spatial analysis and promotion mechanism[J]. Journal of Hunan University (social sciences), 2016, 30(1): 60-70.]

[26]黄建欢, 吕海龙, 王良健. 金融发展影响区域绿色发展的机理——基于生态效率和空间计量的研究[J]. 地理研究, 2014, 33(3): 532-545. [HUANG Jianhuan, LV Hailong, WANG Liangjian. Mechanism of financial development influencing regional green development: based on ecoefficiency and spatial econometrics[J]. Geographical research, 2014, 33(3): 532-545.]

[27]罗能生, 李佳佳, 罗富政. 中国城镇化进程与区域生态效率关系的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(11): 53-60. [LUO Nengsheng, LI Jiajia, LUO Fuzheng. Empirical analysis on the relationship between the China urbanization and regional ecoefficiency[J]. China population, resources and environment, 2013, 23(11): 53-60.]

[28]潘文卿. 中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应[J]. 经济研究, 2012 (1): 54-65. [PAN Wenqing. Regional linkage and the spatial spillovers effects on regional economic growth in China[J]. Economic research journal, 2012 (1): 54-65.]

[29]HUANG J, XIA J. Regional competition, heterogeneous factors and pollution intensity in China: a spatial econometric analysis[J]. Sustainability, 2016, 8(2): 171.

[30]余姗, 张文彬. FDI是否促进了生态效率的提高——来自我国省际数据的考察[J]. 国际商务:对外经济贸易大学学报, 2016 (1): 60-69. [YU Shan, ZHANG Wenbin. Does FDI improve ecological efficiency: a study based on Chinese provinciallevel data[J]. International business: journal of University of International Business and Economics, 2016 (1): 60-69.]

[31]陈林心, 何宜庆, 王芸,等. 金融集聚、经济发展与生态效率空间面板数据的SD仿真[J]. 系统工程, 2017, 35(1): 23-31. [CHEN Linxin, HE Yiqing, WANG Yun, et al. SD simulation of the spatial panel data of financial agglomeration, economic development and ecoefficiency[J]. Systems engineering, 2017, 35(1): 23-31.]

[32]任胜钢, 蒋婷婷, 李晓磊,等. 中国环境规制类型对区域生态效率影响的差异化机制研究[J]. 经济管理, 2016 (1): 157-165. [REN Shenggang, JIANG Tingting, LI Xiaolei, et al. The differential mechanism study on the effect of types of environmental regulation to the regional ecoefficiency in China[J]. Economic management journal, 2016 (1): 157-165.]

[33]罗能生, 王玉泽. 财政分权、环境规制与区域生态效率[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(4): 110-118. [LUO Nengsheng, WANG Yuze. Fiscal decentralization, environmental regulation and regional ecoefficiency[J]. China population, resources and environment, 2017, 27(4): 110-118.]

[34]汤维祺, 吴力波, 钱浩祺. 从“污染天堂”到绿色增长——区域间高耗能产业转移的调控机制研究[J]. 经济研究, 2016 (6): 58-70. [TANG Weiqi, WU Libo, QIAN Haoqi. From pollutionheaven to greengrowth: impact of carbonmarket relocation of energyintensivesectors[J]. Economic research journal, 2016 (6): 58-70.]

[35]余绪鹏. 官员晋升锦标赛:经济增长的政治逻辑——基于相关文献的梳理与分析[J]. 华东经济管理, 2016, 30(6): 88-95. [YU Xupeng. Official promotion tournament: political logic of economic growth: based on sorting and analysis of the relevant literature[J]. Ease China economic management, 2016, 30(6): 88-95.]

[36]张浩然, 衣保中. 地理距离与城市间溢出效应——基于空间面板模型的经验研究[J]. 当代经济科学, 2011, 33(3): 117-123. [ZHANG Haoran, YI Baozhong. Geographical distance and urban spillover effects: a spatial panel data study[J]. Modern economic science, 2011, 33(3): 117-123.]

[37]黃建欢. 区域异质性,生态效率与绿色发展[M]. 北京:中国社会科学出版社,2016. [HUANG Jianhuan. Spatial heterogeneity, regional ecoefficiency and green development in China[M]. Beijing: China Social Science Press, 2016.]

[38]CHARNES A, COOPER W W, RHODES E. Measuring the efficiency of decision making units[J]. European journal of operational research, 1978, 2(6): 429-444.

[39]王兵. 环境约束下中国经济绩效研究[M]. 北京:人民出版社, 2013. [WANG Bing. Research on Chinas economic performance in the presence of environmental constraints[M]. Beijing: Peoples Publishing House, 2013.]

摘要 在推进新型工业化、信息化和城镇化同步发展的过程中,得益于要素资源的有效集聚,部分城市成为新的枢纽城市或者标杆城市,城市间在经济增长和环境规制等方面存在不同程度的竞争,研究城市竞争如何影响生态效率提升对于实现区域可持续发展具有重要的理论和实践意义。本文利用191个地级及以上城市2003—2015年面板数据,测度经济增长和环境规制空间溢出的高位压力和低位吸力,研究城市间经济增长竞争和环境规制竞争对城市生态效率提升的影响。主要发现有:①邻近地区经济增长和环境规制空间溢出的高位压力和低位吸力对本市生态效率的作用方向具有显著差异,低位促进,高位抑制,且分别以“破罐子破摔”效应和“污染天堂”效应最突出。②邻近阈值为750 km时,经济增长高位压力和低位吸力每增加1个单位,生态效率增长率会分别降低14.5%和提高9.7%。而环境规制低位吸力每增加1个单位,生态效率增长率会提高4.5%。③分组比较发现,各组城市经济增长竞争对生态效率提升的影响仍表现为“破罐子破摔”效应。④与资源型城市和环境保护非重点城市相比,非资源型城市和环境保护重点城市更易受到环境规制更宽松的邻近城市影响,呈现显著的“污染天堂”效应。实证发现暗示着:在区域可持续发展进程中应积极引导城市间的良性竞争;地方政府应高度重视经济增长和环境规制的正、负向空间溢出,生态效率增长极地区应积极发挥示范效应和溢出效应;对不同城市类型采取差别化约束机制,坚持分类指导、特色发展,以快速有效地提升城市生态效率,实现区域绿色发展。

关键词 城市竞争;生态效率;空间溢出;高位压力;低位吸力

中图分类号 F124.5 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2018)03-0001-12 DOI:10.12062/cpre.20171014

改革开放后,我国部分行政权力逐步下放,地方主体意识开始增强,相邻地区之间由于地域、市场分割等因素容易产生竞争,中国经济在此过程中实现了快速发展[1]。然而,在经济资源有限的情况下,城市间竞争所引发的问题正逐步加剧,地区间重复建设、产能过剩及其所导致的环境污染问题尤为突出,严重的雾霾在中国许多城市已持续大面积出现[2]。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,国家已做出“大力推进生态文明建设”的战略决策。因此,如何在确保新常态下经济增长质量和环境规制力度的同时实现生态环境的持续改善,将成为影响中国生态文明建设的关键问题。在此背景下,研究城市间经济增长和环境规制对城市生态效率(考察经济活动对生态环境影响的重要指标,Schaltegger和Sturm[3])提升的影响,采取新的途径尤其是竞争机制和空间溢出来促进城市生态效率提升,是亟待研究和解决的科学问题。

自1994年实行分税制改革以来,地方政府拥有足够的财政自主权,我国区域之间的经济增长竞争愈演愈烈[4]。出于对区域外经济资源的争夺和区域内正外部性的提升,地方政府会想方设法控制和获得能促进经济增长的要素,诸如资本、劳动、技术和制度等[5],进而形成以地方政府为主导的经济增长。一方面,在我国财政分权的体制下,中央将地区经济增长与地方政府官员晋升结合起来考察,使地区经济增长与官员自身的利益需求形成了“内在一致”,地方政府支持和参与发展经济的热情被充分调动起来,在“晋升锦标赛”的激励下,地方官员努力在经济发展上相互竞争,最终形成整体上高速发展的经济绩效[6-7]。另一方面,由于地方政府官员晋升竞争是一种锦标赛式的零和博弈,受官员任期、变更等因素的影响,地方政府官员出于政治晋升激励的考虑可能使得官员主导型的投资过度进入某个行业或项目,甚至形成恶性竞争。经济增长竞争可能会在地方政府扩展利益的情况下,使参与竞争的地方政府陷入“囚徒困境”,从而不利于经济增长[8-9]。关于经济增长对城市生态效率影响的外文文献相对较少,尤其在实证研究方面,可能的原因在于生态效率的内涵本身已经包含了经济,因此生态效率是一个更具综合性的概念。

地方政府主导的区域经济竞争,使各地方政府在发展本区域经济的同时,不顾生态成本竞相放松环境规制(Cleff和Rennings[10]将环境规制定义为政府政策实施的推拉效应),严重影响我国的生态环境[11]。从区域、行业和企业等层面出发,国内外关于环境规制影响生态效率的研究相对较为丰富。Honkasalo[12]等较早以英国、芬兰和瑞典的乳制品行业为案例定性研究了环境许可对生态效率的影响。Zhang[13]等利用三阶段数据包络分析方法研究了中国30个省市区2005—2013年的工业生态效率及其影响因素,结果显示环境规制对工业生态效率的提升具有正向的促进作用。Yuan[14]等利用中国制造业2003—2013年28个行业的面板数据,研究了环境规制对生态效率(分為高、中和低三个群组)的影响,结果发现,环境规制对生态效率的影响存在“U”型关系。值得注意的是,不同的环境规制类型对生态效率提升的影响存在显著地区差异(Ren[15]等)。现有文献研究中国环境规制对生态效率的影响时主要利用省级样本开展研究,样本数量偏少,未充分考虑省域内各城市的异质性。此外,环境规制可能会存在类似于经济增长竞争的城际互动关系。关于探讨本地和邻近地区之间的环境规制竞争及其所带来的空间溢出等影响,学者们的观点大体可以分为三类。第一类是“逐底竞争”。地方政府为了保障本地企业在财政分权体制中获得竞争优势或者吸引其他地区企业,可能会通过降低环境排放标准,减少企业经营成本,提升本地企业竞争力,而与此同时会加剧环境污染,导致“污染天堂”效应在本地蔓延,不利于城市生态效率提升[16-18]。而这些行为也会被邻近地区政府所模仿。第二类是“标尺竞争”。这类竞争主要发生在中央政府将环境质量改善状况明确引入官员晋升的考核体系中,或者是居民的“用脚投票”提高地方政府生态产品和服务的供给水平[19]。第三类是“差别化竞争”。发达地区与欠发达地区之间在发展初期往往会采取差异化竞争。当欠发达地区政府放松环境规制时,发达地区政府会采取提高环境标准门槛或没有明显策略互动的行为,来促进本地区经济增长[20-21]。

从经济增长竞争到环境规制竞争,学界虽然注意到经济增长和环境规制的差距在区域竞争中的作用,但很少进一步将其和竞争压力、空间溢出联系起来,因此既难以深入分析它们之间的内在机理,也难以准确刻画竞争互动带来的空间溢出及其影响机制。在科学发展观理念的指导下,建设“生态文明”已成为中国发展政策导向中的热点问题,学者们对“生态效率”及其影响因素做了大量研究[22-27]。前述文献的思路大致是先采用前沿的DEA模型测度生态效率,然后对其影响因素进行实证分析,得到了丰富的研究结论。由于研究目标的不同,上述文献在效率的测度方法和计量检验模型方面存在差异。在已有研究的基础上,本文以能够同时反映经济发展水平和生态环境质量的“生态效率”作为衡量区域绿色发展指标,通过理论分析和实证研究,试图探讨区域间经济增长竞争和环境规制竞争是如何影响城市生态效率提升?如何利用城市间的竞争及空间溢出效应来促进城市生态效率提升?具体而言,将经济增长和环境规制的空间溢出分为高位压力和低位吸力两个方面,以研究城市间经济增长竞争和环境规制竞争如何影响城市生态效率提升,其竞争机制及空间溢出的效果如何。

1 城市竞争及其空间溢出影响生态效率的机制

一个地区的发展,不仅依靠本区域内资本和劳动力等要素的投入,而且在很大程度上也受其邻近地区发展水平的影响[28]。现实中区域间存在着策略互动影响,竞争、合作以及其他层面的关系,区域竞争在经济增长和环境保护的均衡发展中发挥着重要作用[29]。各地方政府在经济增长和环境保护两方面进行考量,而且是参考邻近城市的变动情况尤其是区域差异进行权衡和调整的。不仅如此,区域间差距越大则竞争压力越大,在强烈压力驱动下的行为调整幅度也越大,由此可能产生的空间溢出越明显。

1.1 经济增长竞争对城市生态效率的影响机制

已有文献从实证检验的角度出发,运用不同的模型与分析方法,得出了丰富的研究结论,但基本都认为经济增长或经济发展水平的提高有利于区域生态效率的有效提升。例如,余姗和张文彬[30]通过构建经济增长方程、环境技术进步方程和生态效率方程共同组成的动态面板模型,实证发现提高经济增长有利于提高生态效率。然而,大部分研究都集中于研究经济增长与生态效率的单向影响,或者采用空间计量模型等前沿方法研究经济增长空间溢出的存在性和影响方向,而陈林心[31]等的研究则发现经济发展和生态效率之间存在互动关系。既有文献取得了丰富的研究成果,但至少还可以从两方面进行拓展,其一,经济增长竞争影响城市生态效率的机制的提炼;其二,借鉴空间计量理论,利用城市层面大样本数据对经济增长竞争的空间溢出进行量化和测度,并进一步研究其如何影响生态效率的提升,是否存在距离阈值效应。在前人研究的基础上,本文创新性地提出衡量经济增长空间溢出的高位压力和低位吸力,并研究其与生态效率提升的关系。具体地,经济增长的高位压力即指相对本地而言,邻近区域的经济增速处于高位,这种差距会对本地形成一种向上的压力。当邻近区域对本地的经济增长高位压力越大,意味着该区域在经济增长速度上越落后于邻近区域,故该区域面临着更大的经济发展压力,可能会出现两种截然不同的局面:①在“见贤思齐”效应下,该区域利用后发优势,努力赶超周边区域,实现加速发展,因此经济增长加速,有利于生态效率提升;②该区域“破罐子破摔”,缺乏在追赶其他区域方面的积极性和所做的努力与功效,因此经济增长迟滞,不利于生态效率提升。

经济增长的低位吸力即指相对本地而言,邻近区域的经济增长处于低位,这种差距会给本地一种向下的吸力。邻近区域对本地区的经济增长低位吸力越大,意味着该区域在经济增长速度上越高于邻近区域,相对邻近城市而言,该区域面临的经济发展压力较小。此时亦可能出现两种情况:①借鉴周黎安[11]等的思路,该区域不仅仅以邻近区域为竞争对手,而是以更大区域乃至全国范围内的先进城市为竞争标杆,向其经济增速看齐,在“晋升锦标赛”效应下仍然加速发展经济,实现经济快速发展,有助于生态效率提升。②该区域发现自己经济增速相对居高后,在“见劣自缓”的效应下,有意或无意地降低经济发展的速度,或者因为缺乏后劲而放缓经济增速,不利于生态效率增长。

基于前述分析可以提出如下假说:

H1a:在“见贤思齐”的效应下,邻近区域对本地经济增长的高位压力促进本地生态效率提升;

H1b:在“破罐子破摔”的作用下,邻近区域对本地经济增长的高位压力阻碍本地生态效率提升;

H1c:在“晋升锦标赛”的效应下,邻近区域对本地经济增长的低位吸力促进本地生态效率提升;

H1d:在“见劣自缓”的效应下,邻近区域对本地经济增长的低位吸力阻碍本地生态效率提升。

中国自改革开放以来推行的以经济增长为核心的晋升锦标赛,实际上让每一级政府都处于经济增长竞争的格局,让每一个官员仕途升迁都与本地经济增长挂钩,充分调动了地方发展经济的积极性,因而预期我国城市间经济增长竞争对城市生态效率提升的影响机制中,“晋升锦标赛”效应和“破罐子破摔”效应并存,但可能“晋升锦标赛”效应更显著,即假说H1c更可信。

1.2 环境规制竞争对城市生态效率的影响机制

理论上,在各个城市环境规制力度不同的情况下,污染密集型产业的布局从环境规制力度大的东部城市向环境规制力度小的中西部城市转移,从而导致这些地区生态环境的恶化。环境规制在不同地区实施的效果对生态效率的提升存在显著差异。任胜钢[32]等的研究结果显示东、中部地区的市场型环境规制对生态效率具有正向促进作用,但西部地区呈倒“U”型关系。罗能生和王玉泽[33]运用动态空间杜宾模型检验了环境规制对生态效率的影响,结果发现治理投入型环境规制与生态效率之间存在“U”型关系。李胜兰[11]等发现地方政府在环境规制的制定和实施行为中存在明显的相互“模仿”行为,同时环境规制对区域生态效率具有“制约”作用。环境规制对省域生态效率具有显著的影响,两者之间还可能存在策略互动行为。沿用经济增长竞争空间溢出高位压力和低位吸力的测度思路,本文还进一步测算和研究环境规制竞争空间溢出的高位压力和低位吸力及其对生态效率提升的影响。具体地,环境规制的高位压力即指相对本地而言,邻近区域的环境规制处于高位,这种差距会对本地形成一种向上提升规制水平的压力。当邻近区域对本地的环境规制高位压力越大,意味着该区域在环境保护力度上越弱于邻近区域,故该区域面临着更大的环保压力,此时可能出现两种截然不同的局面:①“见贤思齐”效应,即因邻近区域环境规制严格,该区域在竞争压力下,努力提升环境规制水平,降低污染物排放,促进生态效率提升;②“污染天堂”效應,即因邻近区域环境规制严格,污染性行业和企业向该区域集聚,出现污染集聚而降低环境质量,不利于生态效率提升。

环境规制的低位吸力即指相对本地而言,邻近区域的环境规制处于低位,这种差距会给本地一种向下降低规制水平的吸力。当邻近地区对本地的环境规制低位吸力越大,意味着该区域在环境保护力度上越强于邻近地区,相对邻近城市而言,该区域面临的环境竞争压力较小,此时亦可能出现两种局面:①“污染天堂”效应[34],即该区域环境规制高于邻近地区,污染性行业和企业会向邻近区域迁移,因此可能降低本地的环境污染,促进生态效率提升;②“见劣自缓”效应,即因邻近地区环境规制较为宽松,该区域的政府和企业以及个人可能有意或者无意地减弱了环境规制强度,或者因为缺乏动力实施更严格的环境规制,此时可能加剧环境污染,不利于生态效率提升。

基于此,本文进一步提出如下假说:

H2a:在“见贤思齐”的效应下,邻近区域对本地环境规制的高位压力促进本地生态效率提升;

H2b:在“污染天堂”的效应下,邻近地区对本地环境规制的高位压力阻碍本地生态效率提升;

H2c:在“污染天堂”的效应下,邻近地区对本地环境规制的低位吸力促进本地生态效率提升;

H2d:在“见劣自缓”的效应下,邻近区域对本地环境规制的低位吸力阻碍本地生态效率提升。

自分税制改革以来,形成“为增长而竞争”的经济增长模式[35],地方政府为促进本地经济增长,强化本地环境规制的程度,大力吸引资本、劳动力和技术等要素流入本地,形成环境规制“逐顶竞争”[16]。在此背景下,预期我国城市间环境规制竞争对城市生态效率提升的影响以“污染天堂”效应更显著,即假说H2c更可信。

2 空间溢出和生态效率的测度、计量模型与样本数据

2.1 空间溢出和生态效率的测度方法

(1)高位压力和低位吸力。用SOitH(SOitL)表示高位压力(低位吸力),即在邻近城市j的经济增长(ratio_gdp)和环境规制(er)比本地区i高(低)的情况下,测算本地i与邻近城市j上一期ratio_gdp或er的差值與空间权重矩阵的乘积之和,具体测算方法(V=ratio_gdp或V=er)如下:

其中,Ji为一定邻近范围内比城市经济增长率(环境规制)高(强)的所有城市集合,Ki为一定邻近范围内比i城市经济增长率(环境规制)低(弱)的所有城市集合,τi表示i城市的某一邻近距离范围内所有城市集合。

(2)空间权重矩阵设定。任何城市的发展都不可避免地会受到城市网络中其他城市的外在影响,这种影响的强度和方向取决于施加影响城市的等级规模和相互之间的地理距离[36]。本文综合考虑两个城市的人口规模和地理距离作为衡量权重的两个因素,具体测算公式如下:

其中,Popj(t-1)为相邻城市j的上一期城市人口数量,Dij表示城市i和j之间的距离,Δ=J时表示空间权重矩阵用于测算高位压力,Δ=K时表示空间权重矩阵用于测算低位吸力。至此,通过设定不同距离阈值的空间权重矩阵可以进行不同邻近城市数量的高位压力或低位吸力对生态效率提升影响的敏感性分析。

(3)生态效率。生态效率的测度方法采用黄建欢[37]提出的MetaUSSBM(全称为Metafrontier, Undesirable outputs and Super SlacksBased Measure)模型,即同时考虑共同前沿面和坏产出的超效率SBM模型。

之所以选用MetaUSSBM模型主要是基于以下三点考虑:①Chames、Cooper和Rhodes[38] 提出CCR等标准DEA模型中,有效率DMU均在前沿面上,其效率得分均为1。这将导致两个问题:一是无法区分这些有效率DMU,在此基础上的数量比较和计量分析不一定准确。二是无法准确计算有效率DMU的跨期增长,例如,若DMU在上期和本期的效率值均为1,据此计算效率增长为0,但实际上其效率可能是有变化的。②在标准的DEA模型中,假定各个DMU是同质的,即各个生产决策主体面临着相同的技术前沿。但在实践中,各个DMU在制度背景、生产环境和管理能力以及发展阶段等方面存在显著差异,其技术前沿并不相同,即存在异质性技术。如果不考虑技术前沿的差异而采用同质性假设,效率测度结果可能出现偏差[39]。③由于径向模型的效率测度中未考虑投入(产出)的松弛变量,因此会高估DMU的效率[40]。该模型的优点在于不仅考虑了异质性技术,而且解决了跨期可比性和前沿面上决策单元的区分等问题,该方法相对更综合、精确。采用MaxDEA 软件测算效率,为全面和准确地测度生态效率,应尽可能考虑各种投入变量和产出变量,详细说明如下:

资本投入采用城市固定资本存量。城市固定资本存量根据柯善咨和向娟[41]的方法测算,由湖南大学经济与贸易学院经济数据研究中心提供。劳动投入,采用各城市历年从业人员数作为代理变量。土地投入,采用各城市建成区面积作为代理变量。能源投入,采用各城市所有一次能源的消费量(换算为标准煤)。

好产出选用各个城市的实际地区生产总值,换算为2010年不变价。坏产出,主要考虑环境污染物,选用了4个指标:CO2排放量、SO2排放量、废水排放总量和烟(粉)尘排放量。其中城市层面的碳排放数据利用省级煤炭、原油、天然气和电力消费的份额衡量的一次能源消费总量标准单位计算,估算方法来源于Huang[42]等,有关省级能源消费量的数据来自历年《中国能源统计年鉴》。为避免指标之间的高相关性和奇异值的影响,利用熵权法构建环境污染指数作为坏产出指标以综合反映环境约束,指数越大(小)意味着污染物排放越多(少)。

2.2 考察生态效率受影响机制的计量模型

为尽可能缓解内生性问题,模型中以当期生态效率与上期生态效率的比值Yi(t)/Yi(t-1)作为被解释变量,衡量生态效率提升的效果,构建如下计量模型:

式中,X为控制变量矩阵;ηi为城市个体效应;μt为时间效应;εit为随机效应;β1表示高位压力对生态效率增长的影响程度;β2表示低位吸力对生态效率增长的影响程度。

计量模型涉及的变量说明如下:

(1)生态效率比值(eco_rate):根据MetaUSSBM方法测算出生态效率值,用本期与上一期的比值衡量本期生态效率的提升。

(2)经济增长(ratio_gdp):选择地区生产总值GDP的增长率作为经济增长的代理变量,各城市GDP以2010年不变价格计算;Hpwd_gdp代表经济增长的高位压力,Spwd_gdp代表经济增长的低位吸力。

(3)环境规制(er):为了全面准确地反映环境规制强度,参照任胜刚等[32]、王文普[43]的指标构建方法,本文选取二氧化硫去除率、生活污水处理率和固体废弃物综合利用率3个指标,并运用熵权法综合3类指标来整体衡量环境规制。其中二氧化硫去除率为工业二氧化硫产生量与工业二氧化硫排放量之差占工业二氧化硫产生量的比。Hpwd_er代表环境规制的高位压力,Spwd_er代表环境规制的低位吸力。

(4)控制变量方面,参考Huang等[39]关于规模效应、技术效应和结构效应等方面的考虑,本文选择对生态效率有较大影响的4个因素:人口密度、外资利用、技术进步和产业结构。人口密度(pop_den)为年末人口数与行政区域面积的比值(万人/km2);外资利用(fdi_gdp)用规模以上外商投资企业工业总产值与GDP比值来衡量;技术进步(tec_ch)以科学研究、技术服务和地质勘查业从业人员占年末单位从业人员比重为代理变量;产业结构(sec_gdp)用第二产业占各城市GDP比重表示。上述变量的含义与描述性统计见表1。

2.3 样本数据

研究样本包括191个地级及以上城市,样本区间为2003—2015年。研究样本数占中国内地地级市数量(286个)的比重超过了三分之二;且几乎确保了研究样本中涵盖每个省份的代表性城市,如省会城市等;从经济总量来看,2003年和2015年样本城市GDP总量分别约占全国城市GDP总量的83%和82%。因此,选取的研究样本具有代表性。具体数据来源于历年《中国环境年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及各省市歷年的统计年鉴。

3 高位压力和低位吸力影响城市生态效率的实证检验:全样本观察

3.1 经济增长竞争的空间溢出

在计算城市间地理距离时发现,307 km (乌鲁木齐市与克拉玛依市之间的距离为306.379 km)是中国城市间最小的“门槛距离”,即在不小于该距离的情况下,才能确保每一个城市都至少有一个邻近的城市。因此,选取350 km为最小的距离阈值,进一步地,考虑到城市间距离矩阵的中位数为1 138 km,本文将最大的距离阈值暂时设定为1 150 km。分别在距离阈值为350、550、750、950和1 150km的情况下,使用双向固定效应模型估计,回归结果如表2所示。当距离阈值为550 km时,经济增长高位压力的系数显著为负,且每增加1个单位,生态效率增长率会降低10.0%。表明经济增长的高位压力阻碍区域生态效率提升,出现“破罐子破摔”现象,验证了假说H1b。高位压力对城市生态效率提升的影响方向为负,且生态效率增长率的降幅随着距离阈值的增大而逐渐增加。经济增长的低位吸力对城市生态效率的影响方向均为正,邻近距离分别为750 km和1 150 km时,低位吸力每增加1个单位,生态效率增长率分别显著提高9.7%和14.8%,说明邻近地区经济增长的低位吸力在“晋升锦标赛”效应下有效促进本地生态效率的提升,进而验证了假说H1c。对于不同的距离阈值,经济增长的空间溢出对城市生态效率的影响程度、方向也不同,且经济增长竞争的高位压力(低位吸力)对生态效率提升影响随着距离的变化有逐渐增强的趋势。

可以从两方面对估计结果进行解释。其一,城市间经济增长竞争对生态效率的空间溢出效应受地理距离的影响,随距离变化呈非线性关系,在距离为1 150 km时其对生态效率提升的空间溢出效应相对较为明显;其二,城市间经济增长竞争对城市生态效率影响的空间溢出效应表现为高位压力与生态效率增速呈负相关,而低位吸力与生态效率增速呈正相关,表明城市间经济增长竞争同时存在“破罐子破摔”效应和“晋升锦标赛”效应。当周边城市经济增速低于本地时,本地出现强者恒强的现象,地方政府及企业非但没有受到周边落后地区的影响,反而在“晋升锦标赛”机制的推动下仍然加速发展经济,在很大程度上吸纳邻近区域的劳动力和资本,实现自身经济快速发展,因而有助于生态效率提升。

3.2 环境规制竞争的空间溢出

仅以环境规制强度为核心解释变量,分别在距离阈值为350、550、750、950和1 150 km的情况下进行估计,回归结果如表3所示。在不同的距离下,环境规制空间溢出对生态效率的影响方向趋同,均体现为:高位压力与生态效率提升负相关,低位吸力与生态效率提升正相关。初步验证环境规制竞争对城市生态效率的影响存在“污染天堂”效应。t值显示,当距离阈值为350 km时,环境规制低位吸力对生态效率提升的影响在1%的显著性水平下为正,且低位吸力每增加1个单位,生态效率增长率会提高6.3%;随着距离与阈值的增大,低位吸力对生态效率提升的影响幅度保持在4%左右。

一方面,城市间环境规制竞争对生态效率影响的空间溢出效应中,环境规制高位压力与生态效率增速呈负相关,出现一定程度的“污染天堂”效应,此时,高位压力阻碍生态效率提升,验证了假说H2b。由于环境污染具有跨界(扩散)效应,邻近城市的政府和企业出于搭便车的动机,重视自身利益而忽视其行为对本地城市的损害,环境规制强度弱于政治集权体制强度,从而形成“逐底竞争”的局面,此时环境规制高位压力不利于生态效率提升。而低位吸力与生态效率提升呈显著正相关,此时“污染天堂”效应较为突出,验证了假说H2c。当邻近地区的环境规制低于本地时,在开放经济条件下,自由贸易的结果将导致高污染产业不断地从本地城市迁移到邻近城市。这是因为,环境规制强度较高的本地城市具有较高的环境意识,因而这些城市通常会实施相对严格的环境管理制度、治理政策和执行较高的环境管制标准,这会推动本地城市污染产业生产成本的急剧上升。与环境规制较为严格城市的竞争者比较而言,环境标准较低城市的厂商将获得明显的成本优势。另一方面,城市间的溢出效应在空间上受限,并不是严格服从距离衰减的规律,而是随距离的增加呈波浪式的变迁过程。

本地环境规制强度与生态效率提升呈显著正相关,在排除其他因素影响的情况下,当地政府如果能够努力提高环境规制水平,将有利于生态效率提升。进一步分析发现,人口密度、FDI水平和产业结构在不同距离阈值下均显著为正,由于人口密度在一定程度上反映了经济集聚,因此,提高地区经济集聚和FDI水平、优化产业结构可以进一步改善生态环境。整体而言,政府和企业都比较重视本身经济的发展,若没有采取严格的倒逼机制,城市间竞争会使得其对环境规制的施行缺乏动力;并且在“晋升锦标赛”效应下,这种城市间经济增长竞争对城市生态效率提升的空间溢出机制可能会拉大地区经济发展差距,使得贫富差距更加明显,不利于区域间的融合发展。

4 空间溢出影响机制的区域差异: 分组观察

前述分析已经表明城市间经济增长竞争和环境规制竞争对城市生态效率的提升存在显著的空间溢出效应,然而各区域在区位条件、资源禀赋、环境政策等方面存在差异,这种差异是否会导致空间溢出效应也具有区域差异?因此非常有必要结合不同区位、资源禀赋和政策环境来分别进行样本分组,观察和分析各组子樣本城市间经济增长和环境规制的互动竞争以及空间溢出情况。首先,考虑到区位不同,经济发展水平存在较大差异,将经济水平相对发达的东部城市(城市数量为71)分为一组,经济水平相对落后的中西部城市分为一组;其次,考虑到资源禀赋不同,城市在竞争机制和产业结构等方面可能存在较大差异,故将第二组城市分为资源型城市(以《国务院关于印发全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)的通知》文件中全国资源型城市名单整理得到,城市数量为78)和非资源型城市;最后,根据环境政策的不同将样本分为环境保护重点城市和环境保护非重点城市。环境保护重点城市实际上是大气污染防治重点城市,国务院根据城市总体规划、城市环境保护规划目标、城市大气环境质量状况三个方面来划定大气污染防治重点城市,并明确规定直辖市、省会城市、沿海开放城市和重点旅游城市四类城市应当列入大气污染防治重点城市。除此之外的城市,由国务院根据实际情况划定。根据环境保护重点城市的划分标准和数据的可得性,本文涉及的环境保护重点城市根

据历年《中国环境年鉴》所列城市整理而成。由于2000—2010年与2011—2013年间环境保护重点城市中7个城市(嘉兴市、台州市、威海市、佛山市、中山市、三亚市和大庆市)略有变动,但城市总数目不变,囿于数据的可获取性和连续性,本文采用117个环境保护重点城市。

选取最具代表性的距离阈值750 km的数据作为研究对象,得到表4中的结果,基于高位压力和低位吸力的空间溢出效应,分别观察东部和中西部城市、资源型城市和非资源型城市、重点城市和非重点城市的经济增长竞争与环境规制竞争如何影响城市生态效率提升。

4.1 区位条件与空间溢出效应

表4结果显示,东部、中西部城市经济增长的低位吸力和环境规制的高位压力对生态效率增长的影响不显著且方向相反。中西部城市经济增长的高位压力对生态效率提升的影响方向显著为负,且每增加1个单位,生态效率增长率会降低37.6%,表明“破罐子破摔”效应占主导,验证了假说H1b。受制于地理区位条件,中西部城市经济增长的空间溢出效应对生态效率提升的作用有限,而东部城市充分利用自身的区位优势,加速并实现经济快速发展,促进生态效率提升。环境规制的低位吸力对东部、中西部城市生态效率提升均具有显著促进作用,且每增加1个单位,生态效率增长率会分别提高6.2%和4.8%,表明“污染天堂”效应更突出,即H2c更可信。东部、中西部城市在周边地区环境规制较为宽松的情况下,其政府积极实施较为严格的环境规制,此时有利于环境保护,会降低该地区环境污染水平,从而实现生态效率的提升。

4.2 资源禀赋与空间溢出效应

资源型城市环境规制空间溢出对城市生态效率提升的影响方向为正。经济增长空间溢出对城市生态效率提升的影响方向表现为高位显著为负、低位为正,表明“破罐子破摔”效应更突出,验证了假说H1b。进一步发现人口密度对生态效率提升具有明显的促进作用。这说明,资源型城市可在一定的程度上利用自身的能源资源优势,努力提高集聚水平,充分发挥后发优势,加速并实现经济发展,从而促进生态效率提升。

非资源型城市经济增长低位吸力的系数为正,具有较微弱的“晋升锦标赛”效应;而环境规制低位吸力的系数显著为正,且每增加1个单位,生态效率增长率会提高5.9%,表现为“污染天堂”效应,验证了假说H2c。非资源型城市充分吸收周边城市的资源和劳动力等,在“晋升锦标赛”效应下加速发展经济,实现经济快速发展,促进生态效率提升。总体上,非资源型城市更加重视环境规制。

4.3 环境政策与空间溢出效应

重点城市经济增长空间溢出对生态效率提升的影响方向为:高位抑制,低位促进;重点城市在“晋升锦标赛”效应下仍然加速发展经济,努力改善科技投入,实现经济快速发展,促进生态效率提升。环境规制低位吸力的系数显著为正,且每增加1个单位,生态效率增长率会提高5.8%,“污染天堂”效应明显,验证了假说H2c。整体而言,重点城市在发展过程中,城市间竞争使其对自身环境规制和经济增长双管齐下,有利于生态效率提升。

非重点城市经济增长高位的系数显著为负,且每增加1个单位,生态效率增长率会降低34.0%,表现为“破罐子破摔”效应,验证了假说H1b;环境规制的空间溢出对城市生态效率提升的影响方向为:高位、地位均促进;同时,FDI在的系数为负。说明非重点城市在引进外资的过程中,虽可以加速经济发展,却带来严重的环境污染,也充分说明在城市间竞争过程中,非重点城市重视经济发展,对环境规制相对忽视。

上述研究发现表明,经济发达的东部等城市因经过多年的经济高速发展,具备较强的竞争意识,在环境规制和经济增长的实施方面虽然有趋缓态势,但整体水平仍然较高。而广大中西部地区由于经济发展刚刚起步、财力也有限,相比于东部地区,中西部地区更倾向于放松环境规制(中西部环境规制低位吸力的系数相比东部要小0.014),优先促进经济增长。资源型城市和非资源型城市在经济增长和环境保护的互动竞争过程中,均重视经济的增长,而非资源型城市相比于资源型城市可能面临较小的环境竞争压力,因而有意或者无意放松环境规制。重点城市和非重点城市均重视经济增长在区域发展中的作用,然而,重点城市可能受到相关环境政策的限制更多,其环境规制的实施也相对更完善。

5 结论和启示

本文运用同时考虑非期望产出和超效率的共同前沿SBM模型测度了中国191个地级及以上城市2003—2015年的生态效率,从高位压力和低位吸力两个方面研究了城市间经济增长竞争和环境规制竞争对生态效率提升的影响机制和作用效果,得出以下结论:①城市间经济增长竞争对城市生态效率的影响同时存在“破罐子破摔”效应和“晋升锦标赛”效应,前者更突出,周边地区经济增长低位吸力的空间溢出效应能有效促进该城市生态效率的提升,各地区仍把经济增长作为主要发展方向;②城市间环境规制竞争对城市生态效率的影响存在明显的“污染天堂”效应;③不同区位、资源禀赋和政策环境下各城市对经济增长和环境规制的着重点有所差异。整体而言,在城市间竞争过程中,与先进的东部城市相比,中西部城市更加强调经济增长,缺乏提高环境规制力度的动力。其他两组城市(资源型城市和非资源型城市、重点城市和非重点城市)均重视经济增长在区域发展中的作用,但资源型城市和非重点城市的环境规制强度较弱。根据上述实证结果和相关结论,本文研究的主要启示如下:

第一,引导城市间的良性竞争,促进经济增长向“高水平”均衡发展的同时增强环境管制力度。在以GDP增长为核心的政绩考核体系下,绝大多数城市通过加大资源投入、放松环境管制等途径以增加经济产出,不仅带来环境污染的加剧,而且造成资源配置效率低下,贫富差距拉大,进而不利于环境治理工作。因此,一方面,应该努力改变先经济后环境、先倾斜后均衡的发展观念,促进经济增长向“高水平”发展。另一方面,政府相关部门应通过增强环保执法力度、公开污染事件等渠道提高环境规制强度,以减少污染物排放量和降低污染溢出的空间外部性。

第二,重视经济增长和环境规制的正、负向空间溢出。实证发现,经济增长和环境规制的低位吸力均对城市生态效率的提升具有促进作用。可能的原因在于政绩考核的重点是经济增长,同时,政府相关部门积极去实现环境规制的改善与提高。借鉴“绿色锦标赛”的思想[44],建议政府相关部门在政绩考核体系中纳入环境保护、生态开发和可持续发展等方面的考核指标,形成以生态效率为核心的政绩考核体系和约束机制,甚至以“效率锦标赛”取代“GDP晋升锦标赛”并形成竞争压力,促使政府在城市竞争中向经济增长和环境规制更高的城市看齐,充分发挥高位压力中的“见贤思齐”效应,促进城市生态效率的全面提升。

第三,为快速有效地提升城市生态效率,需要采取差别化约束机制,坚持分类指导、特色发展。受区位条件、资源禀赋和环境政策等异质性因素的制约,东部城市环境规制的整体水平较严格;由于面临较小的环境竞争压力,非资源型城市环境规制较宽松;重点城市环境规制的实施相对完善。因此,需要因地制宜构建环境规制与政绩考核体系,采取差别化约束机制。建议政府相关部门采取有效措施加大对中西部城市、非资源型城市以及非重点城市的环境规制,指导和设定时限督促这类城市完善环境保护地方法律法规建立健全;东部城市要树立标杆城市、模范城市的作用,积极发挥正向的空间溢出,进而形成“示范效应”;加大对资源型城市转型的支持力度以解决产业结构单一、发展动力不足和环境污染严重等突出问题;环保重点城市则需充分发挥保护生态环境的先行和引导作用,制定适宜的长期发展战略和环境规制机制,以加快提升城市生态效率。

本文研究取得了较为有意义的发现和政策启示,但也存在不足之處。受一次能源消费量和碳排放量数据的限制,研究样本城市为191个(2003—2015年),扩大样本和运用前沿的动态空间计量模型进行实证分析是下一步的研究重点。此外,城市间的竞争和策略互动关系不仅仅局限于经济增长和环境规制两方面,可能还存在其他类型的竞争,例如资源竞争和税收竞争等,通过构建城市竞争的综合指标,探讨其影响城市生态效率提升的理论机制并进行实证检验是未来研究的主要方向。

参考文献(References)

[1]周业安. 地方政府竞争与经济增长[J]. 中国人民大学学报, 2003 (1): 97-103. [ZHOU Yean. Local government competition and economic growth[J]. Journal of Renmin University of China, 2003 (1): 97-103.]

[2]韩永辉, 黄亮雄, 王贤彬. 产业结构优化升级改进生态效率了吗?[J]. 数量经济技术经济研究, 2016 (4): 40-59. [HAN Yonghui, HUANG Liangxiong, WANG Xianbin. Does industrial structure upgrading improve ecoefficiency? [J]. Journal of quantitative & technical economics, 2016 (4): 40-59.]

[3]SCHALTEGGER S, STURM A. kologische rationalitt[J]. Die unternehmung, 1990, 44(4), 273-290.

[4]郭庆旺, 贾俊雪. 地方政府间策略互动行为、财政支出竞争与地区经济增长[J]. 管理世界, 2009, 21(10): 17-27. [GUO Qingwang, JIA Junxue. The tactical interaction among local governments, their competition in fiscal expenditure, and regional economic growth[J]. Management world, 2009, 21(10): 17-27.]

[5]马青, 傅强. 地方政府竞争与区域发展差异:基于贸易开放的实证研究[J]. 经济问题探索, 2016 (4): 97-105. [MA Qing, FU Qiang. The difference of the local government competition and regional development[J]. Inquiry into economic issues, 2016 (4): 97-105.]

[6]王贤彬, 徐现祥. 地方官员晋升竞争与经济增长[J]. 经济科学, 2010 (6): 42-58. [WANG Xianbin, XU Xianxiang. Local officials promotion competition and economic growth[J]. Economic science, 2010 (6): 42-58.]

[7]LI H, ZHOU L A. Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China[J]. Journal of public economics, 2005, 89(9-10): 1743-1762.

[8]周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007 (7): 36-50. [ZHOU Lian. Governing Chinas local officials: an analysis of promotion tournament model[J]. Economic research journal, 2007 (7): 36-50.]

[9]陈潭, 刘兴云. 锦标赛体制、晋升博弈与地方剧场政治[J]. 公共管理学报, 2011, 8(2): 21-33. [CHEN Tan, LIU Xingyun. Tournament theory, promotion game and local theater politics[J]. Journal of public management, 2011, 8(2): 21-33.]

[10]CLEFF T, RENNINGS K. Determinants of environmental product and process innovation[J]. Environmental policy and governance, 1999, 9(5): 191-201.

[11]李胜兰, 初善冰, 申晨. 地方政府竞争、环境规制与区域生态效率[J]. 世界经济, 2014 (4): 88-110. [LI Shenglan, CHU Shanbing, SHEN Chen. Local government competition, environmental regulation and regional ecoefficiency[J]. The journal of world economy, 2014 (4): 88-110.]

[12]HONKASALO N, RODHE H, DALHAMMAR C. Environmental permitting as a driver for ecoefficiency in the dairy industry: a closer look at the IPPC directive[J]. Journal of cleaner production, 2005, 13(10): 1049-1060.

[13]ZHANG J, LIU Y, CHANG Y, et al. Industrial ecoefficiency in China: a provincial quantification using threestage data envelopment analysis[J]. Journal of cleaner production, 2017, 143: 238-249.

[14]YUAN B, REN S, CHEN X. Can environmental regulation promote the coordinated development of economy and environment in Chinas manufacturing industry? a panel data analysis of 28 subsectors[J]. Journal of cleaner production, 2017, 149: 11-24.

[15]REN S, LI X, YUAN B, et al. The effects of three types of environmental regulation on ecoefficiency: a crossregion analysis in China[J]. Journal of cleaner production, 2016.DOI:10.1016/j.jclepro.2016.08.113.

[16]張文彬, 张理芃, 张可云. 中国环境规制强度省际竞争形态及其演变——基于两区制空间Durbin固定效应模型的分析[J]. 管理世界, 2010 (12): 34-44. [ZHANG Wenbin, ZHANG Lipeng, ZHANG Keyun. The provincial competition forms and dynamics of environmental regulation intensity in China: based on the analysis of Two Regime Spatial Durbin Fixed Effect Model[J]. Management world, 2010 (12): 34-44.]

[17]朱平芳, 张征宇, 姜国麟. FDI与环境规制:基于地方分权视角的实证研究[J]. 经济研究, 2011 (6): 133-145. [ZHU Pingfang, ZHANG Zhengyu, JIANG Guolin. Empirical study of the relationship between FDI and environmental regulation: an intergovernmental competition perspective[J]. Economic research journal, 2011 (6): 133-145.]

[18]傅强, 马青, Sodnomdargia Bayanjargal. 地方政府竞争与环境规制:基于区域开放的异质性研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(3): 69-75. [FU Qiang, MA Qing, SODNOMDARGIA Bayanjargal. Local government competition and environmental regulation: based on regional openness[J]. China population, resources and environment, 2016, 26(3): 69-75.]

[19]BESLEY T, CASE A. Incumbent behavior: voteseeking, taxsetting, and yardstick competition[J]. American economic review, 1992, 85(1): 25-45.

[20]王宇澄. 基于空间面板模型的我国地方政府环境规制竞争研究[J]. 管理评论, 2015, 27(8): 23-32. [WANG Yucheng. Research on environmental regulation competition of China based on Spatial Panel Model[J]. Management review, 2015, 27(8): 23-32.]

[21]赵霄伟. 地方政府间环境规制竞争策略及其地区增长效应[J]. 财贸经济, 2014, 35(10): 105-113. [ZHAO Xiaowei. Interlocal government strategies of environmental regulation competition and its economic growth effect[J]. Finance & trade economics, 2014, 35(10): 105-113.]

[22]FUJII H, MANAGI S. Determinants of ecoefficiency in the Chinese industrial sector[J]. Journal of environmental sciences, 2013, 25(Suppl.): S20-S26.

[23]LI Z, OUYANG X L, DU K R, et al. Does government transparency contribute to improved ecoefficiency performance? an empirical study of 262 cities in China[J]. Energy policy, 2017, 110: 79-89.

[24]HUANG J, YANG X, CHENG G, et al. A comprehensive ecoefficiency model and dynamics of regional ecoefficiency in China[J]. Journal of cleaner production, 2014, 67(6): 228-238.

[25]黃建欢, 许和连. 中国区域生态效率的时空演变和提升机制[J]. 湖南大学学报(社会科学版), 2016, 30(1): 60-70. [HUANG Jianhuan, XU Helian. Regional ecoefficiency in China: spatial analysis and promotion mechanism[J]. Journal of Hunan University (social sciences), 2016, 30(1): 60-70.]

[26]黄建欢, 吕海龙, 王良健. 金融发展影响区域绿色发展的机理——基于生态效率和空间计量的研究[J]. 地理研究, 2014, 33(3): 532-545. [HUANG Jianhuan, LV Hailong, WANG Liangjian. Mechanism of financial development influencing regional green development: based on ecoefficiency and spatial econometrics[J]. Geographical research, 2014, 33(3): 532-545.]

[27]罗能生, 李佳佳, 罗富政. 中国城镇化进程与区域生态效率关系的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(11): 53-60. [LUO Nengsheng, LI Jiajia, LUO Fuzheng. Empirical analysis on the relationship between the China urbanization and regional ecoefficiency[J]. China population, resources and environment, 2013, 23(11): 53-60.]

[28]潘文卿. 中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应[J]. 经济研究, 2012 (1): 54-65. [PAN Wenqing. Regional linkage and the spatial spillovers effects on regional economic growth in China[J]. Economic research journal, 2012 (1): 54-65.]

[29]HUANG J, XIA J. Regional competition, heterogeneous factors and pollution intensity in China: a spatial econometric analysis[J]. Sustainability, 2016, 8(2): 171.

[30]余姗, 张文彬. FDI是否促进了生态效率的提高——来自我国省际数据的考察[J]. 国际商务:对外经济贸易大学学报, 2016 (1): 60-69. [YU Shan, ZHANG Wenbin. Does FDI improve ecological efficiency: a study based on Chinese provinciallevel data[J]. International business: journal of University of International Business and Economics, 2016 (1): 60-69.]

[31]陈林心, 何宜庆, 王芸,等. 金融集聚、经济发展与生态效率空间面板数据的SD仿真[J]. 系统工程, 2017, 35(1): 23-31. [CHEN Linxin, HE Yiqing, WANG Yun, et al. SD simulation of the spatial panel data of financial agglomeration, economic development and ecoefficiency[J]. Systems engineering, 2017, 35(1): 23-31.]

[32]任胜钢, 蒋婷婷, 李晓磊,等. 中国环境规制类型对区域生态效率影响的差异化机制研究[J]. 经济管理, 2016 (1): 157-165. [REN Shenggang, JIANG Tingting, LI Xiaolei, et al. The differential mechanism study on the effect of types of environmental regulation to the regional ecoefficiency in China[J]. Economic management journal, 2016 (1): 157-165.]

[33]罗能生, 王玉泽. 财政分权、环境规制与区域生态效率[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(4): 110-118. [LUO Nengsheng, WANG Yuze. Fiscal decentralization, environmental regulation and regional ecoefficiency[J]. China population, resources and environment, 2017, 27(4): 110-118.]

[34]汤维祺, 吴力波, 钱浩祺. 从“污染天堂”到绿色增长——区域间高耗能产业转移的调控机制研究[J]. 经济研究, 2016 (6): 58-70. [TANG Weiqi, WU Libo, QIAN Haoqi. From pollutionheaven to greengrowth: impact of carbonmarket relocation of energyintensivesectors[J]. Economic research journal, 2016 (6): 58-70.]

[35]余绪鹏. 官员晋升锦标赛:经济增长的政治逻辑——基于相关文献的梳理与分析[J]. 华东经济管理, 2016, 30(6): 88-95. [YU Xupeng. Official promotion tournament: political logic of economic growth: based on sorting and analysis of the relevant literature[J]. Ease China economic management, 2016, 30(6): 88-95.]

[36]张浩然, 衣保中. 地理距离与城市间溢出效应——基于空间面板模型的经验研究[J]. 当代经济科学, 2011, 33(3): 117-123. [ZHANG Haoran, YI Baozhong. Geographical distance and urban spillover effects: a spatial panel data study[J]. Modern economic science, 2011, 33(3): 117-123.]

[37]黃建欢. 区域异质性,生态效率与绿色发展[M]. 北京:中国社会科学出版社,2016. [HUANG Jianhuan. Spatial heterogeneity, regional ecoefficiency and green development in China[M]. Beijing: China Social Science Press, 2016.]

[38]CHARNES A, COOPER W W, RHODES E. Measuring the efficiency of decision making units[J]. European journal of operational research, 1978, 2(6): 429-444.

[39]王兵. 环境约束下中国经济绩效研究[M]. 北京:人民出版社, 2013. [WANG Bing. Research on Chinas economic performance in the presence of environmental constraints[M]. Beijing: Peoples Publishing House, 2013.]