摘? 要:随着现代信息技术的快速发展,智慧旅游的建设也进入高速发展期,其相关研究成果也颇为丰硕。本文围绕中国知网核心期刊数据,利用文献计量分析法,通过对智慧旅游相关文献统计分析,包括年份发文统计、文献来源统计、发文作者统计和发文主题统计,研究发现,国内学者在智慧旅游团队合作、相关持续研究和新时期特殊区域相关研究方面仍存在着不足,因此提出了相关建议。

关键词:知网;核心期刊;智慧旅游;文献统计

基金项目:广州市属高校科研项目:广州智慧旅游评价指标体系构建及应用研究(1201620665)。

一、前言

改革开放以来,我国旅游业快速发展,已成为国民经济的战略性支柱产业。伴随着物联网、移动互联网、云计算、智能终端等信息技術的发展,“智慧旅游”概念应运而生。智慧旅游是现代旅游业与信息技术相融合的一种全新的形态,不仅对传统旅游业带来革命性的变化,也将对产业结构转型升级产生直接的影响,更对人类社会的发展产生重大的影响。随着旅游信息化程度的加深,我国城市智慧旅游建设进入高速发展期,智慧旅游的相关研究成为学术界的研究热点。

国内学者在智慧旅游方面的研究已取得了丰硕的成果,通过中国知网以“智慧旅游”为检索词,以“主题” 检索项,以SCI来源期刊、EI来源期刊、核心期刊、CSSCI为来源类别,搜集了自2010年至今的203篇文献。本着严谨的态度,除去未署名的文章,共计197篇。这些文章,总被引数4586次,总下载数28.28万次,篇参考数9.47次,篇均被引数23.28次,下载被引比61.67,代表了论文的权威性和学术水平。本文主要采用文献计量分析法,分别从年份发文统计、文献来源统计、发文作者统计和发文主题统计四个方面进行分析。通过分析,了解和掌握学者们对 “智慧旅游” 的研究现状,更为智慧旅游相关研究奠定基础。

二、研究文献统计分析

(一)年份发文统计分析

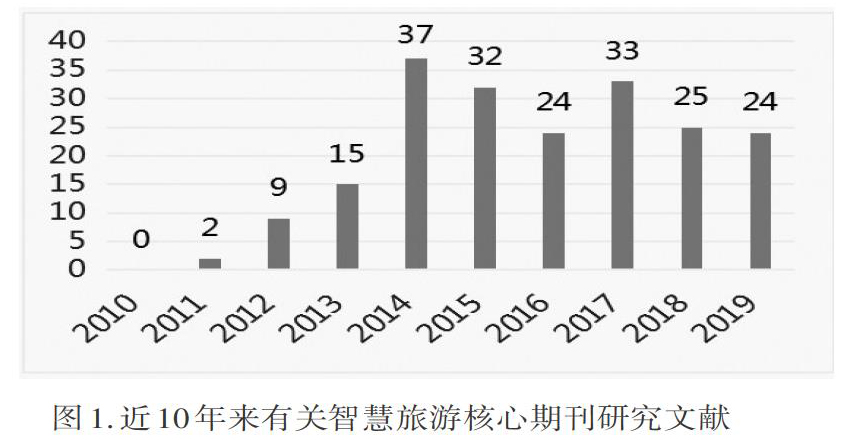

从图1可以看出,有关智慧旅游的核心期刊中,2010年0篇,2011年2篇,标志着学术界开始对此领域予以关注;2012年以来,相关研究数量开始增多,2014年达37篇,标志着智慧旅游成为学术界的研究热点;2015年以来,研究整体略有下降,数量处于20-40篇之间,但研究热度仍然比较高。

(二)文献来源统计分析

通过对核心期刊数据来源的统计分析,有助于了解刊物对智慧旅游的重视程度,更有利于读者围绕相关主题找到此类研究。根据知网统计分析,197篇论文来源于旅游学刊、资源开发与市场、农业经济、企业经济、贵州社会科学、生态经济、电子政务等104种刊物,平均每种期刊刊载 1.89篇文献。其中92篇论文刊载在14种刊物,105篇刊载在108种刊物。通过整体分析,期刊来源分布比较分散。

(三)发文作者统计分析

根据统计,6位作者各发表3篇,28位作者各发表论文2篇,其余123位独立发表论文1篇,占论文总数的78.34% 。由此表明了学术界在智慧旅游方面的研究,学者们多处于单枪匹马状态,没有形成合作的理念,而且对于智慧旅游的研究尚不活跃,没有形成持续性研究氛围。

(四)发文主题统计分析

根据统计,总结学者们的相关研究成果,研究发现主要从以下四个方面研究智慧旅游。

1、智慧旅游相关概念研究

张凌云等(2012)、曾祥辉等(2015)指出,智慧旅游是旅游业与信息技术相结合,满足游客个性化需求,提供高品质、高满意度服务,实现旅游资源、信息资源等社会资源的整合、共享与利用等。李云鹏等(2014)把智慧旅游定义为旅游者个体在旅游活动过程中所接受的泛在化的旅游信息服务。

2、智慧旅游信息化平台研究

朱珠、张欣(2011)构建了智慧旅游感知体系,并借助云计算、物联网等技术打造智慧旅游管理平台;朱玉霞、王丽华(2014)结合江苏省具体旅游物流业务,提出了实现江苏省智能旅游物流平台创新的途径;王平平(2014)阐述了智慧旅游云平台建设的目标,并对平台建设的关键点进行了分析,提出了智慧旅游应用云平台的总体架构;禤庆东、罗琪斯(2019)以桂平市全域旅游建设为例,提出了全域旅游智慧化平台的构建模式。

3、智慧旅游服务体系研究

刘利宁(2013)构建了智慧旅游的评价指标体系;杜鹏、杨蕾(2013)提出了智慧旅游系统建设体系;龙毅(2014)探讨了城市智慧旅游应用体系的多层次结构及其特征,提出了应用体系的建设原则及各系统的GIS服务功能;张红梅(2016)基于“旅游+互联网”背景下,进行了智慧旅游云服务体系创新;阮立新(2017)构建了核心利益相关者诉求导向的景区智慧旅游框架体系。

4、智慧旅游城市研究

王恩旭(2014)不仅研究了智慧旅游城市建设的影响因素,还构建了智慧旅游城市建设水平评价指标体系与评价模型。黄松(2017)选取北京、南京等12个首批国家智慧旅游试点城市,建立了智慧旅游城市旅游竞争力评价指标体系;张宏祥(2018)借鉴国外智慧旅游城市经验,提出了建设的相关途径等。

三、提出相关建议

基于以上文献统计分析,本文提出以下建议:

(一)注重智慧旅游团队合作研究

研究发现,从学者发表论文的情况分析,独立发表论文1篇占论文总数的78.34%,表明了大多数学者处于单打独斗的状态,学者之间合作研究发表的论文所占比例较小。因此,学者们之间应该加强学术合作,成果共享,形成一支科研能力强、合作紧密的研究团队。

(二)注重智慧旅游持续学术研究

任何研究都是一个持续的,不断深入的过程。而根据统计,近10年来学者们各自发表智慧旅游论文没有持续性,排在前几位的也仅仅是发表3篇论文。这说明多数学者对 “智慧旅游”的研究没有形成持续性的研究氛围,相关成果也较少。因此,相关研究的持续性和连贯性有待进一步加强。

(三)注重区域智慧旅游相关研究

随着雄安新区、粤港澳大湾区等区域的打造和发展,而围绕这些区域在智慧旅游相关方面的研究较少。因此,应该加强新时期这些区域的智慧旅游的理论和应用研究,助力智慧旅游城市及区域经济发展。

参考文献:

[1]禤庆东,罗琪斯.全域旅游智慧化平台建设——以桂平市为例[J].测绘通報,2019(06):131-135.

[2]张宏祥.中国智慧旅游城市建设的基本状况与国际经验借鉴[J].对外经贸实务,2018(05):85-88.

[3]阮立新.基于利益相关者诉求的景区智慧旅游框架体系构建[J].南京师大学报(自然科学版),2017,40(03):159-165.

[4]黄松,李燕林,戴平娟.智慧旅游城市旅游竞争力评价[J].地理学报,2017,72(02):242-255.

[5]张红梅,梁昌勇,徐健.“旅游+互联网”背景下的智慧旅游云服务体系创新[J].旅游学刊,2016,31(06):12-15.

[6]曾祥辉,郑耀星,张秦.基于内容分析法的智慧旅游概念探析[J].资源开发与市场,2015,31(10):1246-1249+1184.

[7]王平平.智慧旅游云平台需求及总体架构研究[J].电信科学,2014,30(11):61-65.

[8]王恩旭.基于G1-DEMATEL的智慧旅游城市建设影响因素识别研究[J].湖北社会科学,2014(10):85-89.

[9]朱玉霞,王丽华.江苏省智能旅游物流平台及其创新[J].物流技术,2014,33(21):107-108+135.

[10]龙毅,葛军莲,李青,谢毅,张翎.城市智慧旅游应用体系探讨[J].测绘科学,2014,39(08):98-102.

[11]王恩旭.基于G1-熵值的智慧旅游城市建设水平评价模型及实证研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2014,35(02):68-73.

[12]李云鹏,胡中州,黄超,段莉琼.旅游信息服务视阈下的智慧旅游概念探讨[J].旅游学刊,2014,29(05):106-115.

[13]杜鹏,杨蕾.智慧旅游系统建设体系与发展策略研究[J].科技管理研究,2013,33(23):44-49.

[14]刘利宁.智慧旅游评价指标体系研究[J].科技管理研究,2013,33(06):67-71.

[15]张凌云,黎巎,刘敏.智慧旅游的基本概念与理论体系[J].旅游学刊,2012,27(05):66-73.

[16]朱珠,张欣.浅谈智慧旅游感知体系和管理平台的构建[J].江苏大学学报(社会科学版),2011,13(06):97-100.

作者简介:

王建军(1978.05-),男,副教授,硕士,主要从事城市创新与区域发展、旅游规划方面的研究。

- 新形势下事业单位内部控制的发展方向

- 对制造企业内控管理中的关键工作的探讨

- 内部控制与国有非住宅房产业务管理

- 试析全面预算管理在制造型企业财务内控中的应用

- 医疗保险管理事业单位内部控制相关问题研究

- 行政事业单位内部控制存在的问题与对策

- 基于全面预算管理的煤炭企业内控体系的构建

- 行政事业单位内控制度的建立与完善

- 行政事业单位内部控制制度架构完善思考

- 我国商业地产行业会计核算面临的问题与改进策略研究

- 多方融合,加速发展—“新常态”下财务会计与管理会计发展的思考

- 会计电算化系统与手工会计系统的比较研究

- 关于有限合伙企业纳入合并报表范围的探析

- 建筑施工企业费用报销制度思考

- 中小制造企业生产成本管理研究

- 管理会计在公立医院的应用探讨

- 钢铁企业降低物流成本之我见

- 烟草企业中管理会计的应用研究

- 制造企业财务会计如何向管理会计转型研究

- 企业资产重组中的会计问题研究

- 预缴增值税及其抵减的会计处理的思考

- 高新技术企业成本管理模式选择及应用

- 工业企业成本控制存在的问题及对策探析

- 内部控制体系下的管理会计应用分析

- 大数据时代背景下管理会计面临的机遇、挑战和对策

- ungorged

- ungospelled

- ungossiping

- ungouged

- ungoverning

- ungovernmental

- ungovernmentally

- ungowned

- ungrabbing

- ungracefully

- ungracefulness

- ungracious

- ungraciously

- ungraciousness

- ungraciousnesses

- ungradual

- ungradually

- ungraduated

- ungraduating

- ungrafted

- ungraithed

- ungrammatical

- ungrammaticalities

- ungrammaticality,ungrammaticalness

- ungrammatically

- 暴虐不法的节度使

- 暴虐凶恶

- 暴虐凶残的黑暗势力

- 暴虐恣睢

- 暴虐无度

- 暴虐无道

- 暴虐无道、众叛亲离的统治者

- 暴虐横行

- 暴虐残忍

- 暴虐滥刑

- 暴虐的君主

- 暴虐的君王

- 暴虐的威风

- 暴虐的政令

- 暴虐而多变

- 暴虐邪恶

- 暴虐,残酷

- 暴虫

- 暴行

- 暴行有作

- 暴衣

- 暴衣露冠

- 暴衣露盖

- 暴裂

- 暴言