李金峰?罗勇

随着大众化旅游时代的到来,旅游成为制造互动的综合场域,地域空间的游客流动在促进目的地民俗文化发展的同时,也因游客与目的地居民互动参与及其市场化运作导致民俗文化的边缘化融合。在此背景下,民俗文化和非物质文化遗产的保护性开发已显得尤为重要。本文以社会心理学中的社会交换理论为切入点,阐述了游客和社区居民互动对地域民俗文化的影响,通过对民俗旅游开发模式的研究,分析民俗文化保护的现实意义及措施。

一、基于社会交换理论的旅游活动对目的地民俗文化的影响

社会交换理论是西方社会学理论的重要思想之一,它是美国著名社会学家乔治·C·霍曼斯20世纪60年代在批判结构功能主义的基础上逐步建立并发展起来的。社会交换是比经济交换更广泛的一个概念,除所涉及的经济交换外,还包括尊重、社会赞许、服务、友爱、服从、情感和威望等非物质因素。“社会交换理论将人与人之间的互动看成是一种计较得失的理性行为,人类的一切行为互动都是为了追求最大利益的满足。”布劳将社会交换理论的视角推演到了较为宏观的领域,认为群体、组织行为以及民俗事象也可以用社会交换理论进行解释。研究社会交换的学者们认为对交换行为的评价是动态的、复杂的,而在旅游领域社会交换更具有普遍性,因此,很多学者们倾向于用社会交换理论来研究旅游活动的影响。

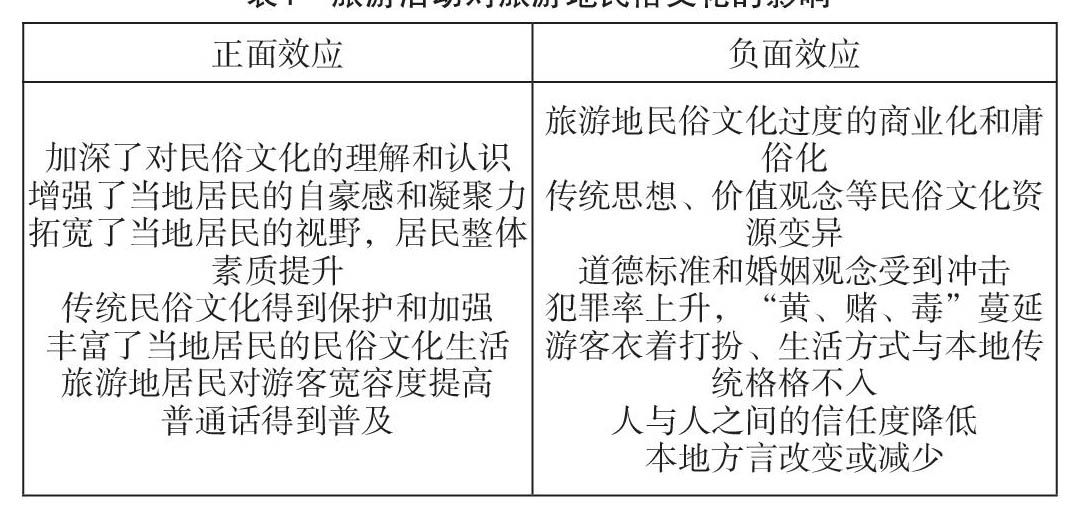

社会交换理论较全面论述了社会心理学范畴的社会表征理论在旅游学中的应用。认为居民对旅游影响感知来源于直接经验、社会互动和媒介3种形式,并倡导运用此方法对居民群体进行划分,以获得不同居民支持并有助于旅游发展。在我国,运用社会交换理论研究旅游现象比较晚,刘赵平最先引介了社会交换理论并将其理论化的概念模型在其对野三坡旅游研究中加以应用。他认为,旅游活动中,互动效应不仅对旅游地传统民俗文化生活产生冲击,同时民俗文化也对游客的行为产生影响。其旅游活动对旅游地民俗文化影响如表1所示。

表1 旅游活动对旅游地民俗文化的影响

旅游所产生的社会文化变迁是积极的,它从客观上增强了居民原有的文化认同和文化自尊感。研究发现,社区居民对旅游正面社会文化影响感知强烈且较为认同,对负面影响的感知明显不一。

二、民俗风情旅游资源开发的主要方式

(一)民俗旅游开发基本思路

民俗旅游开发应在遵循社会效益、经济效益与生态效益同步发展要求的基础上,将民俗旅游资源有积极意义的那一部分诸如民间习俗、风土人情、民间文学、民俗方言、民间组织、民间建筑、民间工艺、饮食娱乐、宗教信仰等的文化价值深入挖掘,使之既有利于旅游经济发展,更有利于独特民俗风情旅游资源的保护和传承。

(二)民俗文化旅游资源开发模式

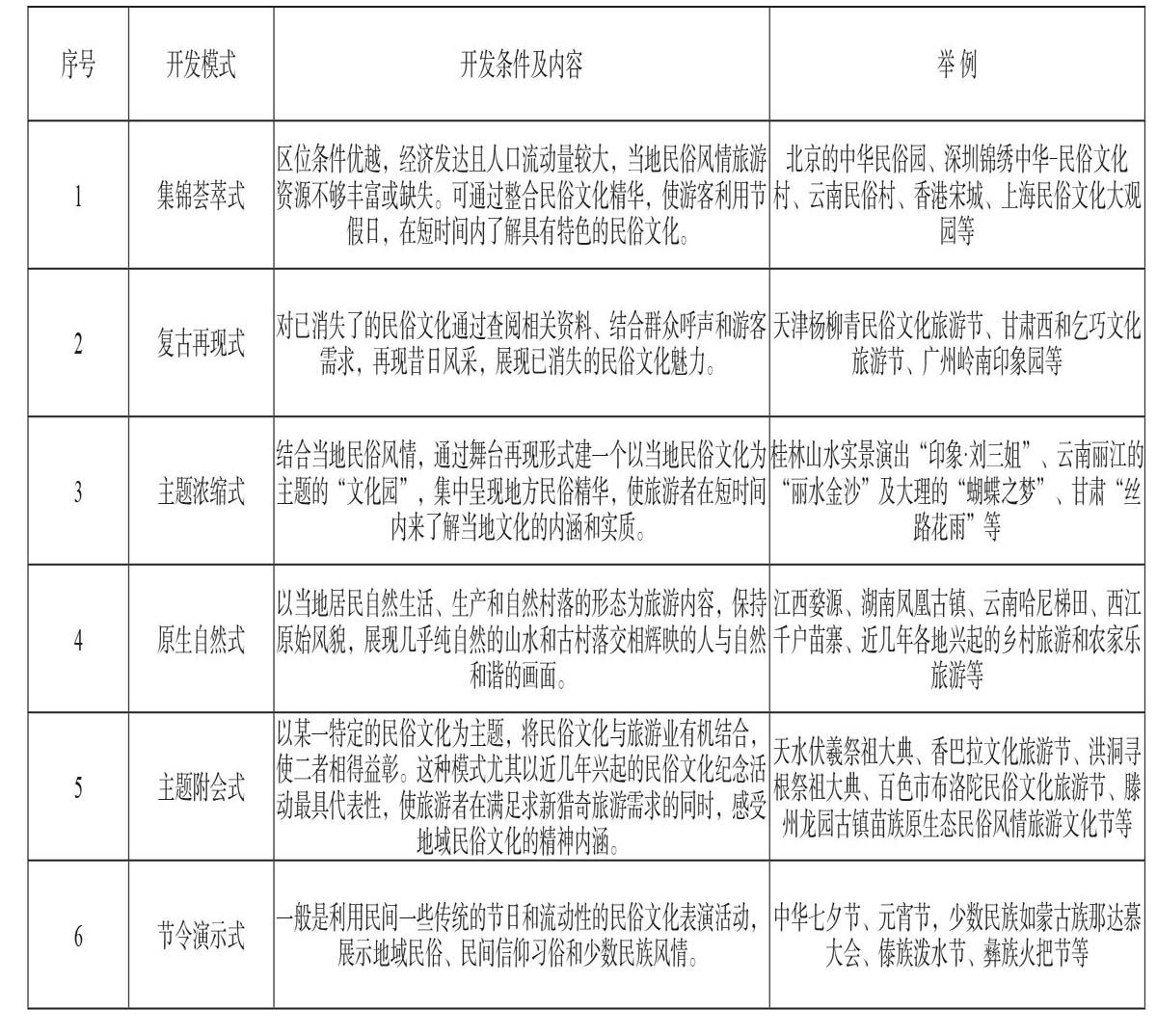

民俗文化旅游资源是旅游发展的一种特殊动力源泉。民俗文化内涵丰富,它不仅能为区域旅游开发提供第一手资料,而且民俗文化本身通过区域旅游开发才能彰显其文化价值与独特魅力。从旅游开发实践来看,民俗文化底蕴越深厚,旅游开发的潜力也就越大。同时,旅游开发及旅游活动的开展为民俗的传承拓宽了渠道,丰富民俗的内容。因此,民俗文化是民俗旅游的载体,而民俗旅游则是民俗文化转化成经济利益的形式表现,旅游是检验民俗文化的主要方式之一。因民俗旅游方式包含有消遣观光、参与、考察、娱乐和购物等形式,因而开发方式依据旅游者的行为和机动的不同,就目前而言以不断形成了形成了包括集合式、复古式、浓缩式等在内的民俗旅游资源开发模式,如表2所示。

民俗是非物质文化遗产的重要组成部分,是人民群众在长期的劳动和生产生活实践中,根据当地的自然条件、地理环境和民族信仰而创造的一些约定俗成的生活现象,而经历不同时代的活态流变,民俗活动的内涵愈益丰富。但随着旅游业的发展,旅游者与旅游地居民之间在不同文化背景下进行沟通和交流,旅游地文化就不可避免受到异地文化的冲击,在某种程度上冲击或扭曲了旅游地原有的传统文化。在旅游过程中,旅游者不可避免地会将自己的风俗习惯、道德标准、价值观念和生活方式带到旅游地,这些东西就会在旅游地有意无意地传播和渗透,并对旅游地产生影响。旅游地居民通过对旅游者行为的观察,逐渐在思想行为上发生消极变化,最终导致旅游地传统文化价值的丧失;另外,在旅游者带来异地文化产生冲击的同时,旅游地传统文化逐渐商品化而使其原始性和真实性受到扭曲并失去了价值。

三、旅游民俗文化及非物质文化遗产保护措施

随着旅游的发展,旅游接待地民俗文化和社会关系深受旅游活动的影响,一方面由于地方政府过于重视短期经济效益和政绩效能,片面强调“繁荣”,忽视了民俗文化地域属性,完全趋从于旅游市场规律而运作,导致民俗旅游大多处于零散的、浅层次开发状态;另一方面,旅游地在异质文化冲击下,原有的文化风貌发生改变,社区固有的传统民俗被冲淡或者变形。因此,民俗旅游资源和非物质遗产保护迫在眉睫。

(一)正确认识旅游开发与民俗文化保护之间的辩证关系

民俗文化旅游资源是旅游资源的重要组成部分,也是人类宝贵的文化遗产。民俗旅游开发可作为提升某些地区经济实力所普遍采用的方式,与民俗文化保护之间本质上存在辩证的矛盾统一关系。一方面通过民俗风情旅游资源的开发,可促进当地旅游业的发展,从而带来可观的经济效益;另一方面,旅游活动也对风情民俗资源造成了一系列的消极影响,这极不利于民俗文化旅游资源的保护以及社会的可持续发展。民俗文化属于稀缺的文化资源,具有较高的文化价值,在市场经济条件下,通过适当的方式极易转换为经济价值。因此,旅游地应清醒地认识其负面影响,在旅游开发中应采取科学、合理的开发方式来避免和消减这些消极影响,努力提升旅游文化品位和文化内涵,为民俗风情资源发挥其应有的真实效用创造条件,从而使其得到更好的保护、开发和利用。

(二)民俗文化及非物质文化遗产保护的必要性和紧迫性

民俗文化的可重复利用性和传承性,使之成为取之不尽,用之不竭的特色旅游资源。在旅游开发过程中,不可避免的存在以追求经济增长速度而盲目仿效和开发民俗旅游资源的现象。旅游开发必然会把强势主流文化引入到当地,使当地成为一个开放的系统,在旅游互动中,当地传统而朴实的民俗文化必然会受到异文化以及旅游开发所具有的浓厚商业文化冲击,在仅以追求经济利益导向的旅游开发背景下,导致宝贵的民俗文化资源的流失、甚至丧失。因此,民俗旅游开发应采取正确有效的开发方式,尽可能将旅游活动对民俗文化的负面影响减少到最小,使民俗旅游和非物质文化遗产保护实现双赢,最终促使社会效益和经济效益和谐统一。

(三)坚持保护与开发并重的原则

民俗文化和非物质文化遗产本身具有的地域性和商业价值,当前在旅游开发中,均不同程度存在民俗文化商业化倾向。旅游开发中,开发商为强化其商业价值,存在着只重其“表”不重其“里”,使民俗旅游失去了“原生态”、“本真性”意味,或者有些开发商只重“卖点”不重“特点”,导致肆意扭曲民俗文化的现象。值得注意的是,通过过度的商业化运作,它必将干扰民俗文化原有秩序和发展过程,使落后地区受到旅游者外来文化的冲击,当地居民思想行为的混乱和盲目仿效追随将淡化原有文化的特征,进而在长远角度上破坏了民俗和非物质文化遗产原有的风貌。民俗文化作为透视社会的“广角镜”,在旅游开发中,首先要考虑到民俗文化生成的独特地理背景和社会文化背景。其次,民俗文化的原始性和神秘性,表明其发展受到社会变革、生产水平、经济状况的制约,在不同社会发展阶段,会有这一阶段的风俗习惯,或保留着过去风俗的痕迹。旅游开发应力求保持原貌,防止过分粉饰、加工,要在保证其“原汁原味”的基础上再进行商业化运作。

(四)辨别真伪,防止某些陋俗的扩散和传播

民俗文化具有真实性、原始性和神秘性的一面,有其自身的发展规律和运行机制。但由于在旅游业发展过程中,旅游开发商为了满足个别游客落后的、不健康的或低俗的需求,有意无意地强化或弱化当地民俗中的某些部分甚至把传统民俗文化中的糟粕也当做精华竭力炫耀和鼓吹,以封建迷信内容和庸俗低下的趣味来吸引旅游者。另外,某些开发商为吸引游客,拓展旅游市场,任意编造、添加、拼凑一些旅游地根本不存在的民俗,甚至为了某种目的开发一些触犯旅游地禁忌的民俗活动,使原有民俗的内涵和价值改变或消失,导致地域习俗失去了民俗本应存在的原始真实性。因此,旅游地应利用特色的民俗文化资源,对民俗文化能否实现市场化运作进行评估,打造民俗文化产业链,必要时可衍生民俗文化品牌,宣传优秀的民俗文化精神,防止陋俗和伪民俗的繁衍滋生。

(五)加强民俗文化保护法制化建设力度,完善政策法规

民俗文化保护要不断完善多部门合作保护机制,在旅游开发中应规范经营秩序,加强民俗文化旅游市场的整顿力度。采用“政府主导+企业运作+社区居民监控”的管理模式,通过政府制定相关政策及法规,建立旅游、公安、交通、工商、质监、安监、环保等部门联合执法机制,同时发挥社区居民的监控作用,规范民俗旅游开发。2003年中国文化部启动了中国民族民间文化保护工程,2004年全国人大常委会批准中国加入联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》。此前一直处于民间呼吁状态的传统文化复兴活动,获得政府层面的支持,成为国家民族文化建设的组成部分,中国传统节日等民俗正是在这样的历史情境中得到重振或复兴。

结语

旅游开发中,要有拓展民俗文化为现实服务的理念,同时还应承担起保护传统民俗文化的历史任务,营造一个健康的、体验性强的、可信度高的民俗文化旅游市场,通过旅游主体客体双向互动交流,在满足游客休闲、探奇、求知、审美欣赏等目的的同时,还能让游客在异乡情调中,体验另一种生活。

- 北方国际干散货运价指数走势分析(2019年1月)

- 世界油运市场月评(2019年1月)

- 国际干散货运输市场月评(2019年1月)

- 中国沿海散货运输市场月评(2019年1月)

- 苏南运河苏州段Ⅲ级航道整治工程建设管理经验

- 基于多决策目标法的老龄VLCC用途分析

- 海运企业内部控制体系建设对策建议

- 水上交通安全评价相对指标体系的构建

- 港口码头工程结构设计要点

- 北方国际干散货运价指数走势分析(2018年12月)

- 世界油运市场月评(2018年12月)

- 国际干散货运输市场月评(2018年12月)

- 中国沿海散货运输市场月评(2018年12月)

- 中国航运景气状况分析与预测(2018年第四季度)

- 完善《船舶油污损害赔偿基金征收使用管理办法》的建议

- 我国邮轮旅游经济发展建议

- 船舶智能化背景下的高素质船员发展对策

- 我国发展CNG海运的SWOT分析

- 北京通惠河通航面临的问题与解决思路

- 福建罗源湾口外水域船舶定线制方案设计

- 丹阳市、扬中市、镇江新区港产城融合发展建议

- 湖北荆州辖段渡船碰撞事故预防措施

- 船员执行《压载水管理公约》所应有的能力和应尽职责

- 由海事管理机构指令开展的清污行动的法律性质分析及建议

- 世界油运市场月评(2018年11月)

- bunches

- bunchier

- bunchiest

- bunchily

- bunching

- bunch up

- bunch²

- bunch¹

- bundle

- bundled

- bundled-up

- bundler

- bundlers

- bundles

- bundle sth up/together

- bundle sth ↔ up

- bundle²

- bundle¹

- bundling

- bundly

- bung

- bungalow

- bungalows

- bunged

- bunged up

- 阻峭

- 阻峻

- 阻延

- 阻弃

- 阻当

- 阻心

- 阻恃

- 阻情

- 阻战

- 阻截

- 阻截巡查

- 阻截,阻挡

- 阻扰

- 阻扰抑止

- 阻扼

- 阻抑

- 阻抗

- 阻折

- 阻拦

- 阻拦禁止

- 阻拦袭击

- 阻拦追赶

- 阻拦防守

- 阻拦,从中作梗

- 阻拦,使隔断