摘要 刻书版片是中国文化的珍贵遗产。当代中国的版片保护研究在21世纪取得了一定的进展,但仍存在广阔的研究空间有待拓展。论文运用了文献研究法和计量研究法,从当代版片保护历程、存藏概况以及保护体系构建等维度,全面、系统研究当代中国的版片保护问题,填补这一具有重大理论意义和实践价值课题的研究空白,为保护及传承作为人类非物质文化遗产的版片提供借鉴。

关键词 当代中国版片保护 历程与现状

1 绪论

雕版印刷术的发明对中国和世界文明进程的重要性,已经有培根、卡特、钱存训、张秀民等中外多位学者论述,得到国际学术界的公认。1943年,学者王汉章曾总结说:“我国出版事业,向系专恃木刻。……虽其间印刷有初晚之异,刊刻有精粗之别,校勘有详略之判,然而数千年传统之文化,历代递嬗之学术,专家精神之寄托,胥为利赖,以资传播,亦既为历史上的发明家与纪念事业矣。”

晚清民国时期雕版印刷术走向衰落,逐渐被西方新式印刷术取代,但仍然存在由传统刻书演变而来的机构、私家、书坊、寺院四大刻书系统,特别是缪荃孙、董康、徐乃昌、刘世珩、刘承斡、周叔弢等私家刻书,版刻内容与工艺俱精,成为雕版印刷术的最后高峰。总体而言,雕版刻书的行为越来越少。这一时期,受保存国故文化思潮的影响,对中国文化传承与发展发挥重要作用的雕版印刷术,得到社会文化界尤其是图书馆界的关注,关注焦点从雕版印刷术的沿用转向蕴含学术和文化价值的刻书版片保护。

民国时期雕版版片的收藏者主要为图书馆、博物馆、寺院、宗族祠堂等公私立社会组织以及私人。作为现代社会公共文化机构的图书馆和博物馆,对版片的收藏和保护贡献尤力。其中折射出现代性与传统并非简单的二元对立关系,耐人寻味。浙江省立图书馆、江苏省立国学图书馆、江苏省立苏州图书馆接收了清末浙江官书局、金陵官书局、江苏官书局的版片,征集了杭州、南京、苏州一带著名私家刻书版片,国内现存的官刻和私刻版片精品,主要由民国时期的图书馆保存至今。国立故宫博物院藏有数十万块明清宫廷刻书版片。金陵刻经处、鼓山涌泉寺等保存了为数甚多的佛经刻版。家族是构成传统社会的基本单元,刻成的宗谱版片往往珍藏于宗族祠堂,如浙江遂昌县档案馆馆藏中有一部由291块版片组成的木刻《潘氏宗谱》,于清乾隆三十八年(1773年)始纂辑,先后三次刻制印刷版片,1998年之前就一直保存于潘氏宗祠中。私人刻书慎选底本,耗资不菲,对于刻书版片的保存自然费尽心力。历经近现代的战乱和社会动荡,当代仍孑遗一百余万块木刻版片,为雕版印刷术保存了珍贵的实物见证,上述社会组织和个人所作的贡献应当得到尊重和阐扬。

1949年中华人民共和国成立后,作为宝贵文化遗产的木刻版片的保护,正如国家、民族与个人的命运,经历过波折与坎坷。总体而言,直至21世纪版片保护才逐渐受到中央与地方政府的重视,体现在雕版印刷技艺2006年入选《第一批国家级非物质文化遗产名录》,2009年正式入选《世界人类非物质文化遗产代表作名录》,2014年古籍版片和版片收藏单位分别被纳入第五批《国家珍贵古籍名录》和“全国古籍重点保护单位”申报范围。与当代版片保护状况同步,相关研究也是21世纪后陆续出现了一些学术成果。

当代对于版片保护的研究主题集中于以下方面,一是版片收藏机构研究,如罗琤的博士论文《金陵刻经处研究》(2006年),详细叙述了金陵刻经处刻印经籍及见存版片数量及类别,包括1949年后移交金陵刻经处的版片;邵玮的硕士论文《金陵刻经处经版的管理与保护研究》(2013年)也论述了金陵刻经处经版的管理过程和保护方法。林应麟的《福建书业史——建本发展轨迹考》(2004年)一书中对福州涌泉寺现存版片有所涉猎。陈谊的博士论文《嘉业堂刻书研究》(2009年)设专章详细论述了嘉业堂所刻书籍之书板的数量与现状、来源与采办、版式与尺寸。郑宗男的论文《嘉业藏书楼现存板片概述》(2011年)具体介绍了浙江图书馆分部嘉业堂所藏雕版数量和特色。翁连溪的《清代内府刻书研究》(2013年)为系统研究清代内府刻书的力著,书中清官遗存雕版现状及利用一节为了解清代内府刻书及版片现状提供了翔实的资料。二是雕版印刷技艺保护与传承研究,如陈筱娇的硕士论文《金陵刻经处雕版印刷技艺传承研究》(2011年)、赵强的论文《扬州雕版印刷术传承方式研究》(2011年)、赵子君的硕士论文《扬州雕版印刷技艺调查与研究》(2012年)、杨芳的论文《连城四堡雕版的赏析与保护》(2010年)、程原的论文《福建连城四堡雕版印刷技艺保护研究》(2013年)分别论述了金陵刻经处、扬州、连城四堡雕版印刷技艺的现状、保护与传承等问题。三是现存雕版数字化研究,如孙璐的论文《扬州雕版印刷的数字化保护初探》(2012年)对扬州雕版印刷数字化保护应用做了探讨。此外,翁连溪等学者认为,应比照古籍保护,国家相关部门应对全国现存雕版进行普查,摸清底数,建立国家雕版数据库,加大对雕版版片的研究和保护。

当下的版片保护研究推动了版片保护实践的进展,但当代版片保护仍存在广阔的研究空间有待拓展。当代版片保护研究中的根本问题如1949年至今的版片保护历程,国内版片的存藏现状如收藏机构、数量、年代、来源仍未见论述,当代版片保护体系的构建如保护法规、全国性调查、编制目录、保护技术、全文电子数据库等核心问题则缺乏探讨。本文从当代版片保护历程、存藏概况以及保护体系构建等维度全面、系统研究当代中国的版片保护问题,填补这一具有重大理论意义和实践价值课题的研究空白,为保护及传承作为人类非物质文化遗产的版片提供借鉴。

2 当代中国的版片保护历程

当代中国的版片保护从1949年至今,受社会环境的影响,政府对版片保护价值与意义的认知与所采取的政策,有过较大的差异。据此可将版片保护历程分为三个阶段:即1949年至1966年文革之前、1966年至1976年文革时期、1977年至今,下面分别论述三个阶段的保护状况。

2.1 1949年至1966年文革之前

1949年建国后,中央人民政府就将名胜古迹、文物、图书定位为“民族文化遗产”,留意加以保护。1950年5月24日,中央人民政府政务院颁布《古迹、珍贵文物、图书及稀有生物保护办法》。虽然此《保护办法》中未明确包括刻书版片,但部分地方政府执行时颇具眼光,将保护范围扩展到图书版片。1950年5月20日,浙江省政府“为保护我民族文化遗产,特颁发《关于保护历代文物的决定》”,其中规定:“(三)凡在各处发现之文物,凡古版及各种珍贵版本、孤本、绝本、抄本与不常见之书籍、碑版、甲骨、金石文字及其他拓本、图书版片、简牍、档案文书、字画、佛经以及近代的中外图画仪器报章杂志、图表均应妥为保管,不得毁损。”同年,山西省政府通过《山西省统一保管古物办法草案》、福建省政府发布《福建省人民政府关于执行中央政务院规定保护古文物与征集管理各项法令的补充指示》,1951年川南公署下发《川南人民行政公署关于保护文物的补充指示》,文物范围中均列有图书版片。

中央和地方政府积极的文物法规使版片得到了较为妥善的收藏与保护。这一阶段,版片收藏与保护分为三种情况:一是接收民国时期各机构藏版,二是1950年代后期至1966年前金陵刻经处、扬州古旧书店、中国书店的版片集中收藏,三是私人捐赠版片。

一、接收民国时期各机构藏版。民国时期故宫博物院、浙江省立图书馆、江苏省立国学图书馆等机构储藏有近代内府刻书、官刻、私刻版片的菁华,1949年后由相关机构接收。1925年,国立故宫博物院成立,“清官遗存书版也得到妥善保管,清内府寄贮国子监的书版与国子监刊刻的大量书版因成立古物馆搬到端门朝房等处存贮,内府所刻书版储存在午门东西朝房及太和门东库房内,后归国立北京历史博物馆保管。为筹建中国通史陈列,1950年7月27日经文化部文物局批准,十九万块书版回归故宫搬入角楼、东华门灯处存贮至今。近年来故宫博物院对这批书版进行了详细的清点和较深入的研究。经清点,所存书版尚有二十三万余块,宫外也有些零星收藏。”1949年5月杭州解放,浙江图书馆由军管会文教部接管。馆藏书刊文物,据解放后接管清点的数字,木刻书版169796块。江苏省立国学图书馆1949年由南京市军管会文教委员会接管,1950年归华东文化部领导。据江苏省立国学图书馆现存文物统计简表,“一九五一年二月底止书版一四二二二片”。江苏省立苏州图书馆“1949年5月15日书面报告的组织概况:板片有71360片。”1949年6月底,征集了《吴中叶氏家刻》书板、叶昌炽《藏书纪事诗》书板共450片。湖北省立图书馆1949年“六月上旬移交武汉市军事管制委员会。至八月底清点手续完竣,计有图书四三五一一种、三一二二六三册,版片五一二九六块(现藏省博物馆)。”河南省图书馆1985年对所承继的河南省立图书馆书版进行清点,清点情况如下:另版34碎版2600共计33种书版34427块。山西省博物馆“1954年,初步整理了革命文物12582件,木板11810块,共装80箱并登记(系库存木刻板)。……整理活字版共四方格计11068个字,又文物二部交来书版计28箱”。上述版片构成了当代各机构版片存藏的主体,可惜的是山西省图书馆藏版下落不明。

二、1949年至1966年文革之前版片保护的一个突出现象是版片的集中收藏,具体来说是金陵刻经处对各地佛经经版、扬州古旧书店对江苏版片、中国书店对京津私刻和坊刻版片的集中保管。金陵刻经处为近代最富盛名的佛经刊刻机构,1952年6月7日,为护持刻经处,上海市抗美援朝佛教支会邀请佛教界缁素大德召开第二次缁素会议,在支会组织下成立金陵刻经处护持委员会,主任委员为赵朴初,公推徐国治来南京主持金陵刻经处。徐国治就任后,着手清理刻经处见存经版经籍。此后十年中,由于各地刻经处经版遭受破坏,中国佛教协会决定将其运往金陵刻经处,统一整理保管。因此刻经处收藏的经版,除自刻经版外,还有陆续从全国各地刻经处运来的经版,共计150592块。下面根据《金陵刻经处研究》中“表5-1 1952-1964年金陵刻经处搜求版片一览表(单位:块)”,制成表1“1952-1964年金陵刻经处接收版片一览表”,可见金陵刻经处接收版片之一斑。

1964年前金陵刻经处的自刻版片为42493块,不到总数的三分之一。对其他寺庙或刻经处经版的接收,使得金陵刻经处成为当代收藏汉文佛籍经版最多的机构。

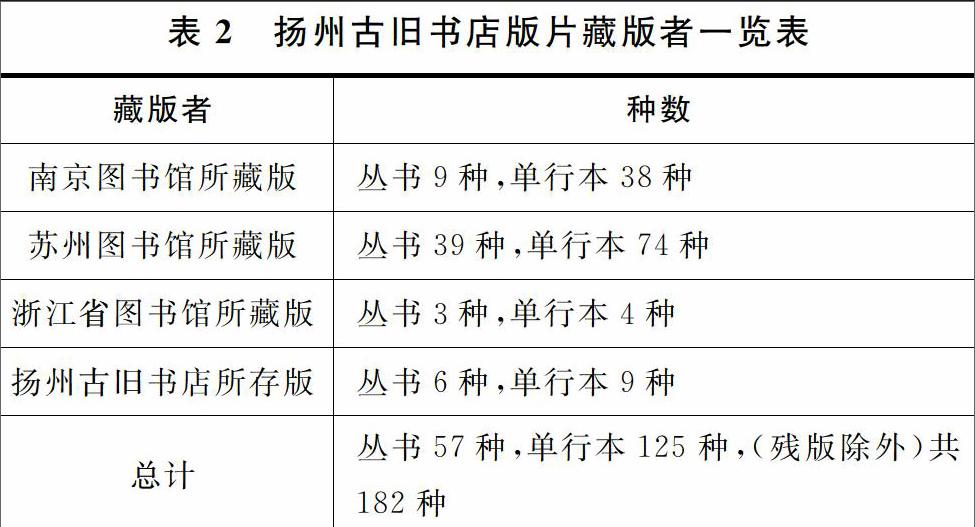

扬州成为当代雕版收藏中心之一则属偶然的机遇。江苏刻书中心向为南京和苏州。晚清民国时期江苏官刻和私刻书版主要收藏在江苏省立国学图书馆和江苏省立苏州图书馆。1956年,扬州古旧书店开办。1960年“扬州广陵古籍刻印社”成立,隶属于扬州古旧书店。1961年,扬州广陵古籍刻印社根据相关人员提供的江苏、浙江藏版情况的线索,向上级提出集中保管、使用全省古籍版片的书面建议。不久,江苏省文化厅发出征集省内藏版的通知。1962年初,扬州广陵古籍刻印社迁址完毕,原收藏在南京、苏州、扬州等地书版已源源运到社内,又与浙江省图书馆达成协议,起运部分藏版,交扬州广陵古籍刻印社整理、修补、重印。一年左右,集中了约二十万片书版。后浙江图书馆版片归还原收藏单位。下表为表2“扬州古旧书店版片藏版者一览表”,可见版片来源情况。

扬州古旧书店藏版“总计丛书五十七种,单行本一百廿五种,(残版除外)共一百八十二种,内官刻版五十种,家刻版七十九种,坊刻版三种,文化单位刊版三种,自刊、助刊、捐刊版廿九种,日本版二种,扬州古旧书店新刊七种,刊刻不明版片九种”,共18.816万块。从上述资料可以看出,扬州古旧书店藏版主要来自南京图书馆和苏州图书馆。自此晚清民国以来江苏代表性的官刻、私刻、坊刻版片集中于扬州,并据此设立了扬州中国雕版印刷博物馆。

明清以来,北京因其政治中心的地位,文化积淀亦极深厚。尤其是琉璃厂书肆,自清朝中叶起,逐渐发展为全国历年最久、享名最著之文化市场。厂甸内书店林立,荟萃全国古籍善本,为海内外学人访书必至之地。琉璃厂书商也从事刻书,藏书家称为坊刻本。晚清民国时期,北京、天津为藏书家麇集之地。苏精《近代藏书三十家》列有国内知名藏书家三十一人,京津就有卢靖、李盛铎、梁鼎芬、章钰、董康、陶湘、傅增湘、梁启超、王克敏、伦明、朱希祖、吴梅、周叔弢等十三人,藏书之盛可见一斑。京津地区藏书家沿袭了刻书传统,董康、陶湘、周叔弢、傅增湘、徐世昌等刻书既多且精,为中国私家刻书史的高峰与绝响。董康、陶湘等人刻书由京城最为著名的书坊文楷斋承接。文楷斋经营到20世纪50年代初歇业,所留存的木版存放于法源寺中。后北京市文化局将木版作价收购,交由中国书店管理。近代京津地区坊刻与私刻的发达积存了数量众多的刻书版片,1950年代由政府划归中国书店,使得中国书店成为当代版片收藏的中心之一。

三是私家刻书版片捐赠给公立机构。清末新式图书馆创办肇始,即有私人藏书家捐赠图书相助。民国时期私人捐赠、寄存图书版片之风更盛。1950年代初,在“化私藏为公有,裨益人民”观念及政府倡导的推动下,私人及私立机构纷纷向人民政府捐献藏书,形成了捐赠热潮,捐献藏品主要为图书和文物,也包括有刻书版片。

1950年代至文革前,私家捐赠版片以刻书发达地区如浙江、四川和京津最为可观。1951年,享誉东南的近代藏书家刘承干将嘉业堂藏书楼与四周空地并藏书、书版连同各项设备捐赠给浙江省图书馆。经浙图清点,其中藏书12421部113978册,书版共计184种,版片39559片(两面刻版计单面)。1953年,张寿镛夫人蔡瑛将约园藏书4万余册捐献给国家,今藏北京图书馆;将所刊刻的宁波乡邦文献《四明丛书》全部雕版送给浙江图书馆,放置湖州嘉业堂。1962年,宁波藏书家冯孟撷将所藏文物捐赠给天一阁,其中有刻板50余件。四川省图书馆前身川西人民图书馆1951年接收严谷声捐赠的自刻古籍版片24种,计6812片,接收成都志古堂捐赠自刻古籍图书版片51种,计9675片;接收成都二仙庵捐赠《道藏辑要》-部及该书木刻版本万余片。严谷声捐赠版片一说为3万多片。1957年四川省图书馆保存的渭南严氏、双流刘氏以及成都茹古书局的古籍书版166种,计15000片移交四川人民出版社统一保存,分批重印出版。现下落不明,极为可惜。1950年,天津私刻名家金钺“将家藏木版18箱一并捐献给天津市第二图书馆。”1956年,客居天津的藏书家周叔弢捐赠的“师古堂书版随京、津刻经处经版运抵南京,共计3965块。”山西省博物馆1954年“登记上海刘福怡先生捐献丁刻《霜红龛集》木板计装2箱399块”。上述捐赠多为近代私人名刻,学术价值颇高。

虽有上述三方面版片的收藏与保护,1950年代初至文革之前,由于迭次社会运动,私家版片的散佚和公藏版片的损毁亦屡有发生。鼎革之际,私家版片颇有散佚。如武强贺孔才潭西书屋有“书版五十六箱”,不知所终。1957年1月13日,郑振铎访琉璃厂,“至来熏阁,取回《四唐人集》。晨闻孙助廉云:来熏阁曾将董刻数书的木板作柴火烧去。这时,细细访之,知只烧去二十多块,已严禁其再作此举矣。”公藏版片的损毁最甚者为苏州图书馆和广东省图书馆两家。1958年苏州图书馆“藏于西园寺的木刻书板,因大炼钢铁,损失严重,于是运回整理,编出目录。”广东省图书馆所藏“广雅版片”的逸失尤使人扼腕。“广雅版片”包括近代广东学海堂、菊坡精舍、应元书院、海山仙馆、粤雅堂及广雅书局等官、私刻版片,叶恭绰《记学海堂广雅书局书版》谓“此十五万块书版,乃近一百五十年来吾粤刻书之大成,其中有关学术历史者非细,若能选择较完善而重要者加印刷以广流传,不必另行排版,即于经济方面亦属有益之举。”然而,“到了1961年,房屋下榻、白蚁蛀食的情况更为严重,引起当时省文化局和省政府有关领导的充分重视。……省文化局和省文管会一面拨出专款整修旧房(仍没钱另盖房屋),一面召开处理广雅书板座谈会,认真听取专家的意见。……他们建议成立一个鉴定小组,对所有板片进行鉴定,选出一定数量板片作为文物保存,其他作非文物处理。最后,这个办法经省文化局请示省政府领导,获得同意后决定:所有书板每部选二十块存于博物馆,或分送本省有关文物、历史研究机关,作为文物长期妥善地保管,其余折价分给有关机关作其他木料使用。”名重一时的广雅板(版)片就此烟消云散。

2.2 文革期间

文革期间传统文化遭遇了粗暴对待,从“民族文化遗产”贬低为四旧之一被破坏。版片作为传统文化的载体,自然也难逃厄运,损毁现象相当严重。清代内府刊刻的《龙藏》,为中国古代官刻的最后一部汉文大藏经,乾隆三年(1738)刻成。“1951年,故宫博物院将经版移交北京图书馆,时尚存经版78289块。‘文革期间,经版从北京图书馆柏林寺版库中搬出,搁置在院内简易房内,无人问津,致使部分版片潮湿发霉。十年内乱结束后,经版移交北京市文物局保护,存放于东城禄米仓智化寺内。1988年,文物出版社重印这部大藏经时,存经版73024块。2012年,北京市文物局委托邦普公司补刻缺失版片,待补齐后刷印,经详细清点,则只余版片69410块了。也就是说,1949年后,版片又已佚失一万余块,何时失去,已经难以考察了。”金陵刻经处“至1964年,刻经处又新刻《玄奘法师著译全集》……等30种经籍,计版1738块,加上补刻经版和补修经版,总计收藏全部佛教类经版数目为155549块,其他版片6600块,总计收藏版片数目为162149块。由于刻经处经版房不够,这十五万余的版片分为刻经处内二十间经版房和毗庐寺斋堂两处保管(文化大革命期间,毗庐寺斋堂保管的近30000块版片全部被毁)。”扬州广陵古籍刻印社则被视为“传播封建资修的黑工厂”,被强令撤销,遣散人员,变卖资产,封存版片。“文化大革命”中,版库被强占,版片被当作废物乱抛乱塞到破屋、地下室里,任人随意取玩或当柴火烧,版架更是被毁坏殆尽。版片损毁数量已无法查证。

文革期间图书馆系统存藏版片亦颇有散佚。1949年5月杭州解放,浙江图书馆由军管会文教部接管清点,木刻书版共计169796块。浙江图书馆所藏版片,1965年全部由浙江图书馆运到嘉业藏书楼保存。1986年以来,浙馆工作人员花了8年时间,对这批版片做了比较系统的整理和编目。现知浙江官书局(包括浙江图书馆与之合并后刊刻的版片)共有97种、86000余块,各家捐赠的版片有65种、61000余块。三十余年版片减少两万多块。

江西历代文人辈出,江西省立图书馆民国时期藏有江西地方文献版片多种。1971年4月1日,南昌市革委会政治宣传组同意南昌图书馆(由江西省图书馆与南昌市图书馆1969年合并成立)于1970年10月30日提交的《关于处理一批古书版片的请示报告》,对这些古书版片予以报废。这批古书版片是由原江西省图书馆在1950年通过省委宣传部接管而来的,约2万余块,系清朝历年雕版,其中少量属清初及中叶雕版,大量属清末、民初雕版。版片内容大部为经部图书,少量史部图书,其中有《江西通志》雕版。

傅增湘为民国藏书刻书大家,覆刊过《蜀贤丛书》十二种,刊刻极为精审,用纸用墨极为讲究,堪称民国精刻本的代表作品。傅氏在《覆刻元至正本道园遗稿跋》中记录了覆刻的经过:“余昔年得影元本于缪艺风家,盖从士礼居藏本摹出者,喜其精湛明丽。因取原本上版,浼同年董授经大理为之督刊,刊成,以蓝印本邮示,其镌工精良,笔致疏秀,视原书纤微毕肖,阅之爽心悦目,洵可喜也”。据傅熹年先生说,原书版片已捐赠于四川省图书馆,十年浩劫,书版已毁失无遗。此外,清代道光十二年(1832)眉州刻版《三苏全集》,书版共有四千二百多块,藏于三苏祠木假山堂内。文革初,有关部门指令当时的三苏文管所将《三苏全集》书板全部运往四川省文物管理委员会所在地(今成都昭觉寺)保存。十年浩劫中,这四千二百块珍贵的书板惨遭焚毁,令人痛心。

文革期间版片损毁知见的为上述数例,笔者不知或未见于文献记载的已不可考。

2.3 1977年至今

文革结束后,中国进入以经济发展为中心的改革开放阶段。随着社会回归正常运转轨道,1977年至今尤其是21世纪以来政府和社会高度重视版片的收藏与保护,当代版片保护事业取得了长足的进展,具体表现为以下方面。

一、保护法规的完善。1982年《中华人民共和国文物保护法》施行并四次修订,施行后众多版片收藏机构如德格印经院(1996年)、嘉业堂藏书楼(2001)、金陵刻经处(2015年)等成为全国重点文物保护单位,纳入文物保护体制。与版片保护相关的公约与法律还有《保护非物质文化遗产公约》及《中华人民共和国非物质文化遗产法》。《保护非物质文化遗产公约》2003年在联合国教科文组织第32届大会上通过,2006年4月生效。中国于2004年8月加入该条约。2005年,福建连城四堡雕版工艺被列入福建省第一批非物质文化遗产代表名录。2006年,扬州广陵古籍刻印社保存的雕版印刷技艺经国务院批准被列入第一批“国家级非物质文化遗产名录”;2009年9月,由扬州广陵古籍刻印社、南京金陵刻经处、四川德格印经院代表中国申报的雕版印刷技艺正式入选《世界人类非物质文化遗产代表作名录》。2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》施行。上述法规与公约成为当代版片保护事业的有力保障。2014年,古籍版片和版片收藏单位分别被纳入国家图书馆(国家古籍保护中心)第五批《国家珍贵古籍名录》和“全国古籍重点保护单位”申报范围。

二、当代版片收藏的重点机构得到关注,保护水平不断提高。嘉业堂藏书楼1981年被列为浙江省文物保护单位,2001年与小莲庄一同被列为第五批全国重点文物保护单位。浙江图书馆2008年10月启动“嘉业藏书楼雕版保护工程”,以整修雕版库房、制作雕版档案、建立雕版数据库为主要内容,并在建档过程中探索、研究保护雕版的方法。

1978年,广陵古籍刻印社得以恢复。2005年,市政府投资1.28亿元,兴建扬州中国雕版印刷博物馆,全面展示了雕版印刷的历史渊源、工艺流程和杰出成果。金陵刻经处1980年完全恢复,1982年被列为江苏省级文物保护单位,2015年被列为全国重点文物保护单位。

三、私藏版片的征集。1977年后,博物馆、档案馆等机构也留意对私藏版片的征集工作,收入了一批珍贵的清代版片。1989年河南省登封县档案馆收集了七部珍贵的清代著作木刻版原版。它们分别为《说禽》、《尊生》、《滋岳庙史》、《会善寺记》、《龙潭寺记》、《滋合学制》和《随笔录》。这批木刻版均为双面刻印,共计1980余块。2000年章丘市博物馆征集了清代著名学者藏书家马国翰、李延启道光年间刊刻的版片5966块,涉及书籍627种,约420万字,内容经、史、子、集各编俱全。

四、私藏版片的保护。除公立机构收藏版片之外,还有散落各地的私人版片收藏,如北京雕版收藏家姜寻藏有古代雕版三万余块,其中明代雕版3200余块,文集类雕版两万余块。2009年,中国国家图书馆与姜寻合作成立文津雕版博物馆,展出中国古代雕版及印刷品实物。

3 当代中国的版片存藏概况

印刷术被誉为中国古代四大发明之一,但作为印刷术实物见证的版片在当代的存藏概况却面目模糊。现存版片数量为评价版片保护状况的基础数据,遗憾的是全国性的版片调查至今仍付阙如。虽然缺少国家级的统计,但现存版片数量仍散见于各类收藏机构公布的资料之中。本文根据有关资料,编制了表3“现存知见版片统计表”,并对现存知见版片的数量、收藏机构、来源、年代做一分析,以供了解国内版片存藏概况。需要说明的是,本表除了文津雕版博物馆的姜寻私藏版片外,国内私立博物馆或私人收藏的版片没有收录,主要原因在于私藏版片数量少,国内拍卖会露面的雕版一般不过数片。

3.1 版片收藏机构

中国现存版片主要由四类机构收藏,一是博物馆系统,如故宫博物院、中国扬州雕版博物馆、湖北省博物馆、天一阁博物馆、文津雕版博物馆等,以及数家县市博物馆。二是图书馆系统,如浙江省图书馆、云南省图书馆、河南省图书馆、天津市图书馆。三是佛教、道教系统,如金陵刻经处、福州涌泉寺、德格印经院、北京雍和宫、成都青羊宫。四是出版系统,如中国书店。其他机构如档案馆和文化馆也有少量收藏。

3.2 版片数量

根据表3统计,当代现存的知见版片总数约为1516490块,另有两家版片数不详。现在已经无法获知自唐代雕版印刷术发明后至民国时期的刻版总数。我们只能根据中国古籍的总数来大致推测,以此对现存版片数量做一评价。1992年至2009年,全国古籍出版整理规划小组主持了迄今最大规模的对现存中国古籍的调查与著录,第一次将中国古籍书目汇集著录为20万种46]。调查著录对象包括:(1)民国元年以前抄写、刻印、活字印刷、影印的历代古籍;(2)民国元年以前成书而抄写、刻印稍后,与上述图书属性相同的古籍。中国单种古籍的页数即版片数差别很大,如佛经可能是单页,而嘉业堂影宋四史之一的《史记》书版数为1306片。如果按联合国教科文组织将图书定义为49页以上的印刷品的标准,以单册50页计算,即便现存古籍中有10万种为刻本,那么保守估计唐代以来雕版总数也应在500万片以上。历代版片刻成后损毁的数量极其庞大。仅以清代内府刻书为例,“清内府刻书历经康熙、雍正至乾隆朝达到鼎盛,所刻书籍六百余种,所藏书版逾百万块”,近年来故宫博物院清点的结果是“所存书版尚有二十三万余块,宫外也有些零星收藏”。从理论推测数和实际损毁例证可以看出,经过一千余年天灾人祸的破坏,现存雕版数量相当有限。因此,当代现存的一百五十余万块木刻版片弥足珍贵。

3.3 版片年代

中国古代刻书至宋朝已然大兴,据张秀民估计,宋代刻本当有数万部,说明宋代雕印书籍之普遍。然而当代现存版片年代从表3可知,宋代、元代版片全部散佚,明代版片仅故宫博物院图书馆藏有16种(块数未统计),天一阁博物馆25种,697片,为数稀少。文津雕版博物馆藏有明代版片3200多块,笔者以为有待专家鉴定。流传至今的版片多为晚清及民国刻版,当代新刻版片数量在十万块之上。现存版片的年代分布特点为早期少,晚期多。宋代至明代六百多年刻版的散佚,不仅是文献典籍的重大损失,也使得中国印刷史研究缺少了宝贵的实物资料。

3.4 版片来源

表3所列机构收藏的版片来源,可分为以下数种:一是承袭前代,如故宫博物院、浙江省图书馆、云南省图书馆、河南省图书馆等。二是捐赠,如刘承干嘉业堂、张寿镛《四明丛书》版片捐给浙江省图书馆,周叔弢师古堂版片捐给金陵刻经处、金钺屏庐版片捐给天津图书馆等。三是政府调拨,如南京图书馆、苏州图书馆藏版调拨给扬州古旧书店,江北刻经处刻版等调拨给金陵刻经处,北京其他藏传寺庙调拨给雍和宫,北京市文化局收购文楷斋版片调拨给中国书店等。四是新刻,如扬州中国雕版印刷博物馆收藏的广陵古籍刻印社新刻的版片。五是征集,如表3所列县市博物馆20世纪70年代以来所征集的藏版。六是购买,如姜寻藏版。

中国传统刻书分为官刻、私刻、坊刻、宗教刻书四大系统。尽管版片散失严重,但当代现存版片仍传承了中国雕版刻书的艺术风格,保留了四大系统的刻书谱系。故宫博物馆藏版为内府刻书的典范,金陵刻经处、福州涌泉寺、德格印经院、北京雍和宫、成都青羊宫等寺观藏版为佛道刻书的精华。浙江图书馆、云南省图书馆等文化机构藏版的主要来源为晚清民国官刻与私家刻书版片。浙江省图书馆藏版包括晚清浙江官书局及民国浙江省立图书馆刻版,还包括民国时期私家捐赠、让售、寄存的版片。下表4为“民国时期浙江省立图书馆收藏私家刻版统计表”,以见浙图版片之来源。

云南图书馆藏版来源包括六大类:(一)清云南官书局版片,(二)清昆明五华、经正书院所刻及书院所收私人刊刻书版,(三)清末民初李根源所刻书版,(四)民国初“辑刻云南丛书处”所刻版片,(五)昆明文庙尊经阁所藏本省通志和府志版片,(六)民国间云南图书馆和陈荣昌刻版。

当代现存版片主要为晚清民国时期刊刻,这一时期无论官刻、家刻、坊刻与宗教刻书,对前代版刻艺术既有继承,也有流变。从上述版片的来源和谱系可以看出,当代现存版片对于考察中国雕版刻书风格的演变,建构中国雕版刻书的谱系,有着极为重要的作用。

4 当代中国版片保护体系的构建

版片与古籍均为中国独特而珍贵的文化遗产,属于不可再生文化资源。21世纪以来,古籍立法保护日益受到国家重视。2007年以来,中央政府大力实施“中华古籍保护计划”,逐步建立《国家珍贵古籍名录》制度,国家法规《古籍保护条例》立项正在推进之中。但无论是中国古代藏书传统或当代古籍保护计划,都存在重古籍而轻版片的倾向。同为国粹的版片保护长期被忽视,如当代现存版片甚至未见全国性的调查等,这与雕版印刷术的历史贡献和入选第一批国家级以及世界非物质文化遗产名录的地位极不相称。2014年古籍版片和版片收藏单位分别被纳入第五批《国家珍贵古籍名录》和“全国古籍重点保护单位”申报范围,表明版片保护的重要性逐渐得到认可。

版片的保护工作极为迫切,而保护不能局限于收藏,亟需从保护法规、全国性普查、编制目录、保护技术、全文电子数据库等方面构建版片保护体系,下文逐一探讨。

4.1 保护法规

当前版片保护的相关法律与规划为《中华人民共和国非物质文化遗产法》(以下简称《非遗法》)和《国家珍贵古籍名录》(以下简称《名录》)制度。在《非遗法》方面,由于未对版片进行全国性调查和建立版片收藏档案,导致只有重点收藏单位的版片得到较好保护,而无法依据《非遗法》实行全面保护。《名录》的评选标准,原则上与《古籍定级标准》(WH/T20-2006)所规定的一、二级古籍的评定标准相同,即国家珍贵古籍原则上从一、二级古籍内选定。从表3可知,现存版片按照《古籍定级标准》,仅故宫博物院所藏等少量版片能够定为三级古籍,绝大部分只能定为四级古籍。因此,古籍版片虽然纳入第五批《名录》申报范围,但按现行标准实际上不可能列入名录保护。解决版片保护法规问题有两种路径,一是开展全国性调查后建立档案并依据《非遗法》保护,一是在《古籍保护条例》中增添版片保护方面的条款,实行特定保护。

4.2 全国性调查

全国性调查是版片保护的基础工作。版片纳入第五批《名录》申报范围,是全国性调查现存版片的机遇,但需要制定具体的调查方案。国家古籍保护中心可对版片单独进行全国性的专项调查,或委托各省古籍保护中心进行省级范围的专项调查,调查对象应包括公立、私立机构或个人收藏者,以摸清现存版片的收藏者、数量、种类、保存状况等问题,为保护工作奠定基础。

4.3 编制目录

当前全国版片分散收藏在多种类型机构及私人手中,总数未作调查,保存条件不明。版片保护亟需在全国性调查之后,编制“中华版片收藏联合目录”,建立版片收藏档案,以开展有目标的保护。

4.4 保护技术

版片由枣梨等木材刻成,木材的热胀冷缩、虫啃鼠咬均可对雕版造成损害。当然,版片如果管理妥善可保存相当长的时间,如韩国海印寺《高丽大藏经》经版13世纪雕竣,至今保存完好。国内对版片保护技术未作实验,可挑选新刻版片,通过实验对版片保存的温度、湿度、通风、光照等自然保存条件进行研究,探索出版片保存的标准数据,无疑将有力促进版片保护工作。

4.5 全文电子数据库

版片的材料为木板,现存版片多刻成近百年,部分版片达数百年,从长远来看终将湮灭,因此,在全国性调查基础上,使用三维彩色扫描仪对存世版片进行数字化扫描,建设“中华版片全文电子数据库”已刻不容缓,以便于永久保存版片所承载的文化信息。

古籍与版片均为传承中国文化命脉的重要载体,与古籍相比,“在一定意义上,书版的意义更胜于书。一书付之墨版,此亡彼存,书版却具有唯一性,一旦毁弃,踪迹全无。”当代版片保护亟需开展全国性调查工作,制定版片保护的法规和技术标准,并将现存版片数字化,以使兼具历史文物性、学术资料性和艺术代表性的版片得以长存于世,成为人类共享的文化资源。

- 国有企业党建工作与经济工作深度融合的思考分析

- 基层央行加强党内巡察监督实践与思考

- 党风廉政建设中党委和纪委两个责任的实现路径分析

- 国有企业“互联网+党建”创新模式研究

- 供电企业党风廉政建设和行风建设结合实践

- 构建企业党风廉政建设责任体系的有效方法

- 加强基层党建工作的创新思路研究

- 深化”红领先锋”工程建成以客户为中心的供电服务体系

- 大力弘扬石油精神,传承红色基因文化

- 积极实践“学建行”支部工作法,凝心聚力促发展

- 抓好基层党建工作,保障基层持续发展

- 运用CAP理论打造指尖上的党建

- 企业党建宣传工作模式与创新举措研究

- 运用网络创新企业党建宣传工作模式

- 创新机制 筑牢品牌 强化党建 引领推动企业创新发展

- 强化建筑施工企业党建工作的建议

- 山东高速关于探索实施“三六一”党建工程的研究

- 通过“邮益思”实现党建与公司管理有机结合

- “两学一做”对电力企业党建工作的重要性分析

- 基层党组织党建工作的标准化研究

- 新时代电力公司党校对接基层党委工作的两个维度

- 运用新媒体提升党员教育管理实效的实践与思考

- 以四个坚持为抓手创新和加强施工企业党的建设

- 新时代国有企业基层党组织建设研究

- 如何培养建筑企业的复合型政工人才队伍

- non-secret

- nonsecret

- nonsecretarial

- nonsecretion

- nonsecretionary

- nonsecretions

- nonsecretly

- non-secretor

- nonsecretory

- nonsecrets

- non-sectarian

- nonsectional

- nonsectionally

- non-secular

- nonsecular

- nonsecure

- nonsecurities

- nonsecurity

- nonsedentarily

- nonsedentariness

- nonsedentarinesses

- nonsedentary

- non-segmental

- nonsegmentary

- non-segmentation

- 如何之处,敬候卓裁

- 如何到口

- 如何制订计划

- 如何撰写年度报告

- 如何解释

- 如使

- 如保赤子

- 如像

- 如儿戏

- 如兄

- 如兄如弟

- 如充耳

- 如入宝山空手回

- 如入无人之境

- 如兰气吐

- 如其

- 如农望岁

- 如冰块溶化似的溃散

- 如冰如渊

- 如出一口

- 如出一吻

- 如出一轨若出一轨

- 如出一辙

- 如击巨钟之铿锵

- 如刀断水