陈晓梅

【摘要】 文章引入利益相关者理论,在借鉴已有研究成果的基础上,对校企共同体模式下的高职院校利益相关者进行界定,提出高职院校首要利益相关者由政府、企业、教师、学生等构成。通过深入分析,提出高职院校的人才培养质量离不开首要利益相关者的共同努力,科学发展必须坚持“政府为引领、高职院校和企业为主体、教师和学生为关键”的互动模式。

【关键词】 校企共同体; 高职院校; 利益相关者

国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)明确提出,要对职业教育的办学模式进行改革试点,逐步建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制,制定促进校企合作办学法规,推进校企合作制度化。“工学结合、校企合作”的人才培养模式已成为高职院校教学改革的必然趋势,在改革中彰显自己的办学特色,提高教学质量和社会声誉,是高职院校面临的挑战。在此基础上,高职院校除了要关注从事教学的教师、学生,还要关注其他重要的发展资源和社会资本,才能实现可持续发展。为此,本文将结合校企共同体的特点,对高职院校利益相关者问题进行探讨。

一、引入利益相关者理论

利益相关者理论源于20世纪60年代的西方国家,其产生既是对传统主流企业理论“股东至上主义”的一种“理论反思”,又是对西方社会所掀起的一系列社会责任运动的“理论回应”。20世纪80年代,美国著名经济学家R·爱德华·弗里曼(Freeman)提出了利益相关者的经典概念:能够影响组织目标实现的或组织在目标实现过程中所能影响的团体和个人。伴随着经济全球化以及市场竞争的加剧,在公司治理中人们越来越重视从利益相关者角度探讨企业的社会责任。

受企业利益相关者理论的影响和启发,越来越多的学者开始将其应用到学校的研究中,认为高职院校作为一种非营利性组织,是一种比企业更典型的利益相关者组织。高职院校的利益相关者不能独自获得院校的剩余价值,因此只能共同控制。但是,由于利益相关者所处的不同地位和作用,他们与院校之间的利益关系客观上存在利害轻重之别。在利益相关者视角下,高职院校应从承担单一的政府责任转向满足国家、企业、教师、学生、社会等多元利益者的利益需求,院校与利益相关者应在多边行动中实现责任与需求的平衡。

二、高职院校利益相关者理论的研究现状

近几年来,越来越多的学者开始从利益相关者的视角来研究高职院校。国外的学者认为,从组织成长的角度看,学校内外部合作是学校成功的必要条件,因此,高校应改变“以自我为中心”的态度,建立“以他方为中心”的参与模式。格罗斯(Gross.K)和戈德温(Godwin.P)(2006)认为高校应该和其利益相关者多沟通,多借鉴企业在利益相关者治理方面存在的经验和教训。国内也有不少人在关注,陈雁、程宜康(2007)指出高职院校的“自利性”的最大化导致其相关利益者的利益需求和期望难以实现,应该重新界定院校责任,以加强和改善有利于院校与利益相关者之间良性互动关系的发展。贺修炎(2008)提出高职院校及利益相关者应构建起一套完备有效的校企合作共同治理的内、外部结构,从而建立起全面的校企合作共同治理的协议机制、沟通与反馈(报告)机制、监管机制和风险管理机制。王炎斌(2010)指出高职院校深化校企合作必须进行生态位管理,明确“空间生态位”、优化“功能生态位”、拓展“多维生态位”,以校企合作的协同效应获取利益相关者的整体利益最大化。还有不少相关的研究,大都是把利益相关者理论应用到高校的教学管理、就业实习、财务管理、绩效评价、后勤改革、法人治理等方面,分析高职院校特定的问题。

然而,这些文献没有对高职院校的利益相关者从深层次、高水平、紧密型的校企共同体模式的角度进行界定,也没有形成一个利益相关者理论的基本框架和研究方法,这正是本文研究的重点内容。

三、校企共同体模式下的高职院校利益相关者的界定

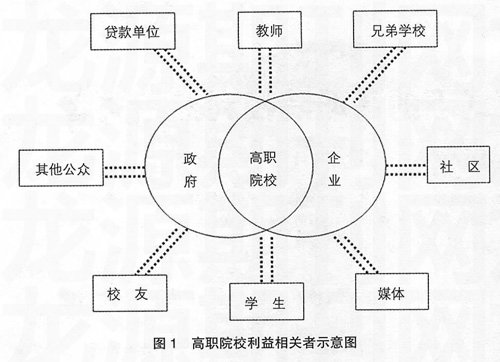

高职院校独有的特性,决定了其发展必须引入“校企一体化”的理念,形成“资源共享、人才共育、校企共管”三位一体的校企共同体的办学模式,才能形成特色,满足和适应社会、地方经济、行业企业的需要,获得可持续发展。根据以上表述,结合利益相关者理论,我们通过图示方式对高职院校的利益相关者的组成和关系进行描述,如图1所示。

从图1中,我们发现校企共同体模式重新架构了“政府—院校—企业”之间的三角关系,形成了“共同愿景、共构组织、共同建设、共同管理、共享成果、共担风险”的相关利益者。本文借鉴英国学者克拉克逊(Clarkson)提出的分类方法,根据相关者群体与高职院校联系的紧密性,将利益相关者分为首要的利益相关者(Primary Stakeholders)和次要的利益相关者(Secondary Stakeholders)。前者是指这样一些个人和群体:倘若没有他们连续参与,高职院校就不可能持续生存,包括政府、企业、教师、学生等;后者是指这样一些个人和群体:他们间接地影响高职院校的运作或者受到其运作的间接影响,对学校的生存没有根本性的作用,比如媒体和其他公众等。

“校企共同体”的产学研合作模式,克服了以往校企合作的表面化,在合作理念和运行方面找到共赢的结合点,真正实行了政府统筹、企业参与、学校推进的人才培养机制,有效提高高职院校的人才培养质量。这种模式的成功离不开高职院校首要利益相关者的共同努力。

(一)政府的大力支持

政府是校企共同体的推动者。新的高职教育办学体制下,政府积极转换其在管理中的角色,逐步推行政校分开、管办分离,由单一管理、控制走向监督、协调和服务,起到统筹规划和监督指导的作用。因此,政府需要通过法律、法规等制定和影响高职教育政策和环境,推动学校和企业、公众形成共同生长、共同发展的关系,为实现经济繁荣和社会公正的共同目标而努力。政府应积极探索校企合作共建的体制机制,构建高职院校与企业合作的平台,使高职院校从社会边缘走向社会中心,实现经济社会发展和高职院校发展同步推进的共赢局面。

政府是校企共同体可持续发展的有力支持者。政府应当充分发挥自身的资源优势,本着共建共益的战略目的,在合作共赢的基础上,为高职院校和企业的合作发展提供各种政策扶持和帮助。架构起高职院校与企业沟通合作的桥梁,实现双方的资源、技术和人才共享;设立产学研合作专项基金,引导和资助高职院校与企业开展多种形式的合作研究,推动科技成果的推广和转化;加大校企共同体的宣传和扶持工作,推动其参与经济、科技和社会公共事业建设,不断提高高职教育质量,使其可持续发展。

(二)企业的全程参与

校企共同体实现了企业主体、学校主导的辩证统一,改变过去校企合作中“校热企冷”的局面。校企共同体是以企业与学校为载体,作为主体的企业应该成为这个载体的主要承担者。高职院校确定培养目标以企业需要为主体,调整课程体系以实践能力为主体,培养专业技能以实训基地为主体,职业岗位的能力、标准及其岗位数量的确定,取决于企业的市场战略需求,学校的主导必须服从于企业的需求与发展。

高职院校与企业在共同利益的基础上,以资源共享或优势互补为前提,共同培育教学团队,共同制定人才培养方案,共同建设实训基地和研究中心,使学生在职业素质与技能训练、教育思想与观念形成等方面真正与市场经济接轨,提高人才培养质量和就业率。企业通过参与整个人才培养的全过程,使学生就业时能实现与企业“零距离”的对接,以较低的用人成本取得高素质技能型人才。同时,企业还可以寻求与高职院校在人才培养、产品研发、科技成果转化等方面的合作,获得需要的技术服务和技术援助,争取利润最大化。

(三)教师的深度融合

教师凭其丰富的知识、娴熟的技能成为校企共同体人才资源的主体。学生学习的效果如何,前沿的专业知识和技能培养的效果如何,学生能否满意,关键在于指导教师的投入。

校企共同体模式下,要求教师“走出教材、走出教室、走出学校”,教师所掌握的技能和实践教学都能够做到与企业生产一线同步。教师要深度融合其中,通过下企业锻炼,了解行业态势,积累教学经验,在教学内容与考核方式上发挥个性化的决策,达到“能上讲台,能进工厂,既是好老师,又是好师傅”的目标。通过参加技术开发、技术推广、技术应用服务等实践,不断提升专业、课程、实践条件、教材建设等能力,为学生提供最好的教学服务。高职院校只有通过教师教学水平的展示、高水平学生的培养,才能获得企业和其他利益相关者的信任,从而获得办学所需资源,实现教育价值的最大化,使高职院校可持续发展。

(四)学生的积极互动

高等职业教育秉承“以学生为根本”、“以就业为导向”等理念,学生的质量就是学校的生命,学生是学校存在的理由。高职院校的学生优先关注的是如何获得职业技能、技能迁移能力和人际交往与组织协调能力,关注学校对其未来职业生涯产生的积极影响,期望在就业时有更强的竞争力和更多的选择性。

学生是教育服务的消费者,有权利在同等投入下获得更好的服务,满足其利益需求,提高学生满意度是高职院校最为关键的责任。同时,学生也是校企共同体模式下的重要因素,学生技能、知识和为人的培养靠学校、教师的教导,还要靠学生自己的努力。学生应主动配合学校和企业做好学习安排工作,接受与所学专业有联系的综合素质和技能知识培养,不断增强就业竞争力。

四、小结

校企共同体是市场经济规律和职业教育特质所使然,是推动和引领高职教育发展的必然要求,为我国高职教育校企合作开创了一条创新发展之路。在校企共同体模式下,科学发展必须构建一个“政府为引领、高职院校和企业为主体、教师和学生为关键”的利益相关者框架,坚持互动发展,建立全面的协议机制、沟通和监督机制,才能彰显办学特色,实现可持续发展。

【参考文献】

[1] Gross,K.& Godwin,P.Education's many stakeholders[Z].2006.

[2] 陈雁,程宜康.从利益相关者角度审视高职院校的责任[J].中国成人教育,2007(23).

[3] 贺修炎.构建利益相关者共同治理的高职教育校企合作模式[J].教育理论与实践,2008(33).

[4] 王炎斌.利益相关者视阈下高职院校校企合作的生态位管理[J].教育与职业,2010(2).

[5] 张 ,刘进平,张锐.高校利益相关者的边界与属性识别[J].高教发展与评估,2010(2).

[6] 叶鉴铭.校企共同体:企业主体学校主导——兼评高等职业教育校企合作“双主体”[J].中国高教研究,2011(3).

- 高校思想政治教育微信公众平台的应用研究

- “互联网+”时代下德育教育在中职语文教学中的实践性探究

- 关于义务教育阶段心理健康教育与德育教育的融合研究

- 新媒体背景下高校思想政治教育研究

- “互联网+”背景下微课在高中生物前置性学习中的作用

- 在中学化学生活化教学中培养学生核心素养

- 在高中数学教学中培养学生核心素养的策略研究

- 浅谈类比法在大学物理课程中的应用

- Google Earth在中学地理教学中的运用

- 初中生物教学的“诗趣法”

- 小议渗透于高中地理教学过程中的人文精神

- 物理化学教学中任务驱动模式的应用及任务探讨

- 信息技术支持下高职物理翻转课堂教学研究

- 浅析翻转课堂在高中物理教学中的优势与应用

- 学习生物科学史提高生物科学素养

- 基于营销角度的电商视觉课程教学改革

- 初中数学课堂教学低效的成因及对策研究

- 初中道德与法制教学浅谈

- 实施分层课堂作业让数学教学“减负增效”策略研究

- 基于微课的翻转课堂在经济数学中的应用研究

- 中等职业教育语文分层教学的实践与探究

- 新能源汽车专业双创教育融入课程教学的实践研究

- 网络学习型社区在中职财经商贸专业中的应用探究

- 浅谈“互联网+”背景下高中信息技术教学的创新

- 混合式教学在西餐烹饪实训课中的应用与实践研究

- riff raff

- riff-raff

- rifle

- rifled

- rifler

- riflers

- rifles

- rifle²

- rifle¹

- rifling

- rift

- rifted

- rifting

- riftless

- rifts

- rift valley

- rift valleys

- rifty

- rig

- rigged

- rigging

- riggings

- right

- rightably

- right and wrong

- 事物的存在丧失了根本,就会衰亡

- 事物的它

- 事物的小毛病

- 事物的小毛病或人的小过失

- 事物的尖锐部分

- 事物的局部

- 事物的巨大变化

- 事物的开始

- 事物的开端

- 事物的形状、结构等

- 事物的形象

- 事物的影响逐渐扩展、思想认识不断深入等

- 事物的征兆

- 事物的性质、特点

- 事物的意外变化

- 事物的排列次序很清楚

- 事物的最高境界

- 事物的最高限度

- 事物的末后部分

- 事物的本原,根源

- 事物的本源

- 事物的本质

- 事物的条理

- 事物的条理次序

- 事物的来由和根源