陆文斌 颜端阳 吴杰

【摘 要】 高校内部控制制度的制定、实施和评价彼此之间密不可分,形成一个有机整体,是内部控制达到既定目标必不可少的前提,其中内部控制评价起着关键作用,对强化高校内部控制是十分重要的。文章在分析当前我国高校内部控制评价的现状基础上,借鉴《企业内部控制基本规范》及其配套指引分析高校内部控制评价体系的构建问题,从评价体系模型的建立原则、评价方法和评价等级分类几方面进行具体论述。

【关键词】 高校; 内部控制评价体系; 构建; 实证研究法

中图分类号:F230 文献标识码:A 文章编号:1004-5937(2014)09-0082-04

根据现代内部控制理论,高校内部控制评价可理解为对高校内部控制系统完整性、合理性和有效性的调查、测试、分析和评估。随着教学体制改革的深入,我国各高等教育事业的发展异常迅速,但目前专门针对高等学校的内部控制的规范尚未出台,导致高校经济问题频发,铺张浪费现象日益严重,管理效率低下,尤其基建项目已成为高校职务犯罪的“重灾区”。这些现象表明,当前高校内部控制漏洞颇多,急需建立健全内部控制评价体系以保证高校各项活动正常有序进行。

一、高校的特点

本文所指的高校是指按照国家规定的设置标准和审批程序批准举办的,通过全国普通高等学校统一招生考试,招收普通高中毕业生为主要培养对象,实施普通高等教育的全日制大学、专门学院、职业技术学院、高等专科学校。总体而言,高校具有以下几个特点:

第一,非营利性。高校大多数靠地方财政供养,是国家培养人才的基地,不以单纯的盈利为目的。尽管高校也结合自己的办学目标和发展规划,设立一些校办产业实行企业化的管理和有偿服务,但高校的主要工作还是根据国家下达的招生计划和工作任务,提供科研成果和服务,以服务区域经济社会发展为目标,着力培养高素质人才。

第二,校本管理方式。高校以学校为本位,是管理的主体,拥有一定的独立性,可以通过自身内部管理机制完成各项管理工作。目前高校强调管理与科教并重,教学科研是高校的核心和重心,学术权力也是高校的一支重要的管理力量,行政权力和学术权力的平衡成为高校管理的一大特色。

第三,多元化的经济活动。高校通常会通过筹资、投资、基建、校办产业等多种经济活动满足生产、教学和研究活动的目的,其范围广泛且复杂,加大了高校内部控制的难度。

二、我国高校内部控制评价体系的现状

目前高校内部控制评价的主要问题包括以下几点:

(一)高校内部控制评价标准不明确

现阶段高校内部控制及评价体系主要是参照企业内部控制规范建立的。高校作为非营利性组织,具有非营利性、公益性和服务性的特点,这与企业有本质上的差异。由于高校和企业主体上不同,因此高校内部控制评价体系的建立应结合高校本身的特点,结合企业内部控制评价体系而制定,绝不可照搬照抄。

(二)高校对内部控制及其评价体系的认识不到位

在高校内部控制评价体系构建与实施过程中强调全员参与,对于增强全校教职员工内部控制的主动性、提高高校办学效率等方面都有积极的意义。现实中,不少高校的教职员工对高校内部控制及评价体系的理解不深刻,甚至有些迷惘,导致内部控制的可实施性及评价的真实性大打折扣(张美婵,2011),偏离内部控制评价的目标。

(三)高校内部控制范围不全面

目前主要以财务审计和会计核算为主,而学校组织结构、校园安全保障制度与校园文化等领域还处于表面工作阶段,忽略了内部控制具有全面性和关联性的特点。只有当高校内部控制及评价体系深入贯彻到学校各个领域,进行专业分析判断后,内部控制中的相对薄弱环节才会浮出水面,行政管理层就能够以此为依据优化学校管理,改善内部控制的关键环节,保证学校各项活动良性发展。

(四)高校治理结构不合理

高校在内部治理制度的安排,基本都是党委领导下的校长负责制,导致高校过分依赖政府,而政府在高校日常管理的某些方面没能尽到其应有的监管职责,同时政府又无端干预那些该由高校自主办理的事务。这种政府对高校的缺位或是越位现象,造成权责不清、监督监管机制不健全等问题,导致高校内部控制体系运作的低效率。

自2008年财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布《企业内部控制基本规范》后,2010年再次联合发布《企业内部控制配套指引》,但专门针对高等学校内部控制的规范尚未出台。虽然政府尚未对行政事业单位作出具体规范,但上述规范却在内部控制评价的目标、原则和方法上为高等学校内部控制评价体系的建立提供了参考标准。

内部控制是社会经济发展的必然产物,在经济全球化浪潮下,高校同样面临着外部竞争的加剧和内部管理急需强化等问题。1992年9月,COSO委员会提出了《内部控制——整体框架》,该框架提出控制环境、风险评估过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督等五个相互联系的要素。在COSO内控框架提出后,国内外许多企业开始运用COSO框架进行内部控制,并将其应用于内部控制评价体系的构建中。2010年4月,我国财政部等五部门联合颁布《企业内部控制规范配套指引》,它由围绕COSO五要素内容展开的18项应用指引组成,用于促进企业建立、实施和评价内部控制,规范内部控制审计行为。自此,高校内部控制及其评价制度才参照此规范逐步建立起来。2011年我国财政部发布《行政事业单位内部控制规范》(征求意见稿),2012年11月29日,财政部发布《行政事业单位内部控制规范(试行)》。该《规范》从风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面作出规定,高校在企业内部控制及评价体系的基础上也有章可依,开始围绕COSO五要素并结合自身特点着手制定高校内部控制及其评价体系,高校内部控制活动逐渐步入正轨。

三、构建评价体系遵循的原则

建立高校内部控制评价体系的首要环节是明确其目标,高校内部控制的评价目标是不断提高高校的管理水平,提高高校的整体运行效率和自我完善能力,以降低高校发展中的风险,提高核心竞争力(龚丽娜,2012)。笔者认为,当前高校内部控制评价体系应以评价目标为逻辑起点,结合《企业内部控制基本规范》及其配套指引中以COSO五要素为范围的要素评价模式来构建内部控制评价体系。高校内部控制活动涉及的内容具有多角度、系统化的特点,围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督方面展开评价具备可行性。

评价之前需要确定相关评价实施原则,确保评价工作顺利开展,根据企业内部控制的评价标准,高校内部控制评价体系原则包括如下几点:

(一)适应性原则

各高校内部控制评价体系在广义上有共性,但在具体问题中也存在个性的差异。高校应结合自身具体情况,如外部环境的特点、人员素质的高低或高校是否具备足够财力进行内部控制及评价活动等特殊情况,建立具备本校特色的评价体系,才能保证内部控制系统良性运转,最终达到评价目的。

(二)全面性原则

内部控制评价工作要贯穿高校经营活动、教学工作、财务管理等方方面面。在涵盖高校内部的全方位、多层次的业务和事项,全面系统地分析高校各项活动内部控制情况,就不难发现学校运作状况,并能及时找出当中薄弱环节加以改进,所以全面的评价方式最具代表性。

(三)重要性原则

哲学中矛盾的观点要求我们在想问题办事情的方法论上应当相应的有重点与非重点之分,要善于抓重点、集中力量解决主要矛盾。高校内部控制评价工作也应如此。企业内部控制的重要性要求评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。高校作为非营利组织,与企业的侧重点有所不同,在一定意义上可以说,高校内部控制评价应在全面评价的基础上,以监督和控制为主要评价对象,统筹分析控制环境和控制活动。

(四)客观性原则

评价并不是一种主观随意性的知识活动,而是具有客观性的知识活动。高校内部控制评价工作应当准确地揭示高校运作管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性,杜绝主观随意性的评价。

在具体评价过程中,要时刻明确评价的主体与客体之间的关系,以全体人员为评价的主体和以COSO五要素为评价客体的有机结合。全员参与有助于提高大家对内部控制评价的积极性与责任感,提高评价的效率和结果的真实性。控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监控包含内部控制评价的各个方面,最终将会为信息使用者提供高校内部控制的目标、现状及存在缺陷。事实证明,往往广大基层教职员工对各自岗位或某一环节的问题了解最为深刻,因而全员参与的评价活动也具有代表性与准确性,全面的内部控制评价离不开广大群众的配合。

四、高校内部控制评价模型

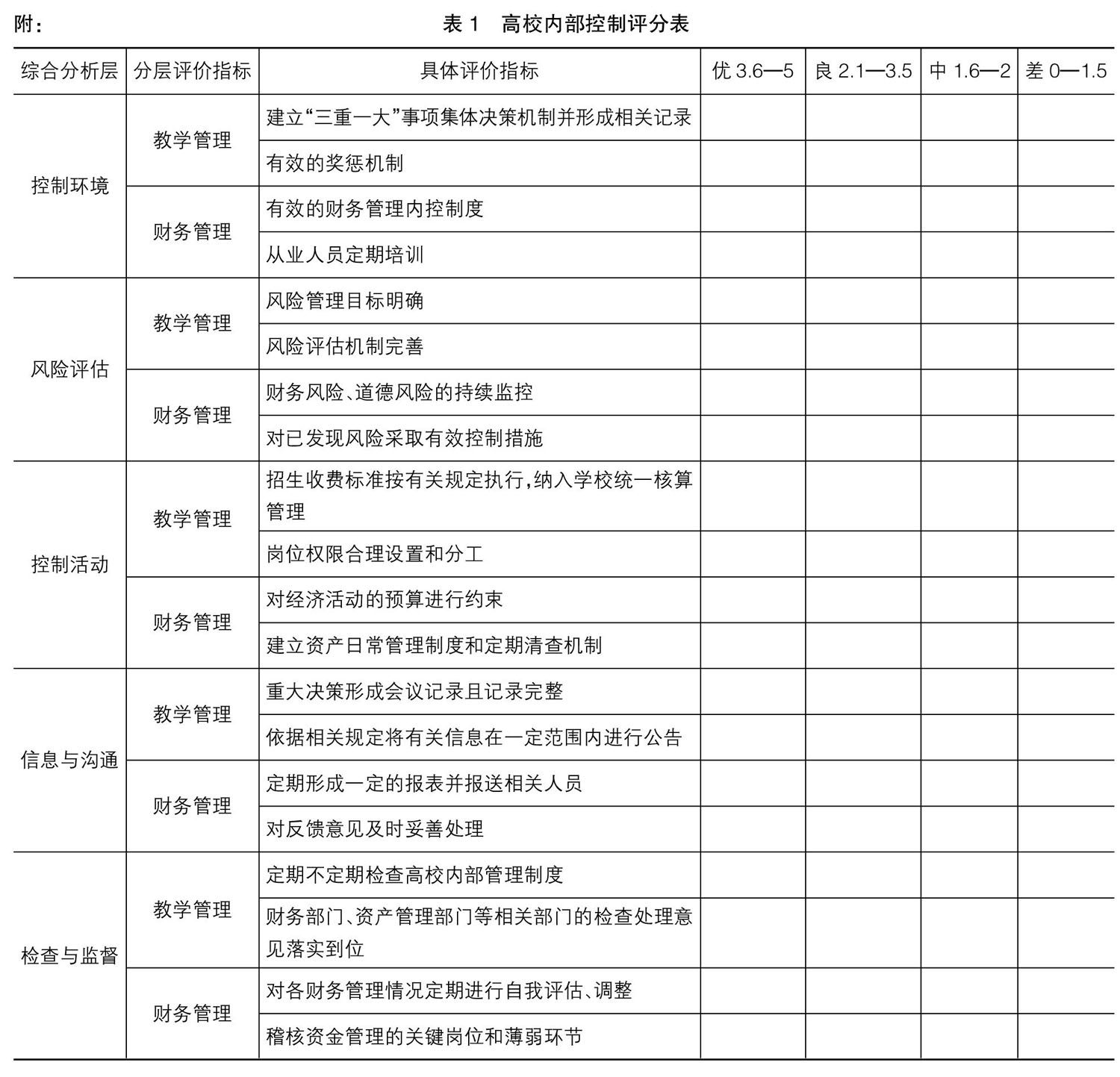

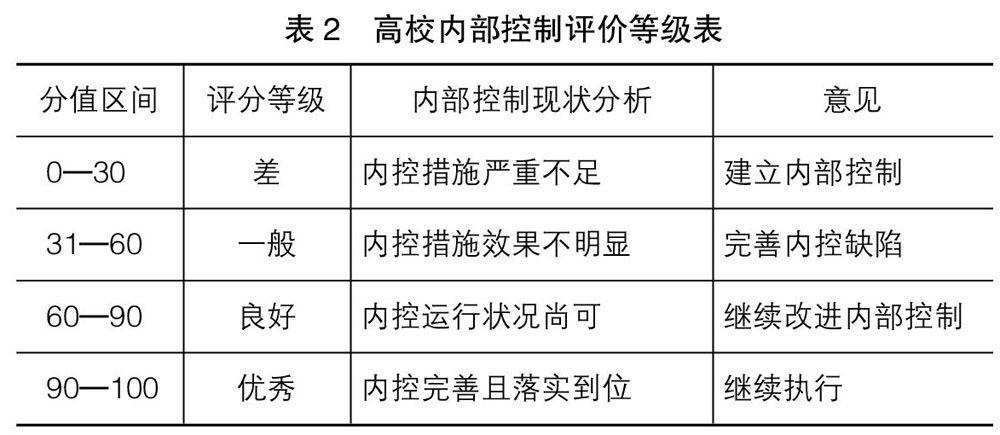

企业内部控制评价体系的模式是按照《企业内部控制评价指引》的规定,以内部控制“五要素”为评测方面展开的。本文在借鉴《企业内部控制评价》模式以及《内部审计实务指南第4号——高校内部审计》的相关内容,通过定性分析与定量分析相结合的方法以及实证分析和规范分析相结合的方法进行内部控制评价体系模型的构建。所以,高校内部控制评价体系的模型也遵循内部控制要素评价标准,紧紧围绕控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和检查与监督五方面。

(一)权重分配

权重表示在评价过程中,是被评价对象的不同侧面的重要程度的定量分配,对各评价因子在总体评价中的作用进行区别对待。权重的变化将直接或间接影响评价结果,没有重点的评价就不算是客观的,这里按主次指标排队分类法,将考核指标体系中所有指标按照一定标准,如按照其重要性程度进行排列。

(二)高校内部控制评价体系评分表(表1、表2)

五、结束语

高校内部评价体系的主要职能是监督、反映和分析高校内部控制具体实施情况,高校内部控制的目标是保证业务活动的有效进行和资产的安全与完整,预防、发现和纠正问题,确保信息资料的真实、合法。高校内部控制评价的效果应该与内部控制的目标相匹配,职能超越目标,内部控制评价只会是一种空谈,毫无实际价值;职能若不能符合目标的要求,评价就成了一种表面形式,不能真正反映高校内部控制活动中存在的问题。高校内部控制评价体系的构建必须在高校内部控制全面有效性开展的前提下,根据有关具体原则和高校自身特点,鼓励全体教职员工共同参与调查、测试、分析和评估。

高校越发展壮大,越要及时有效地防范高等院校在经济运行过程中的不规范行为和问题的发生,确保高校发展中良好绩效目标的实现。从当前高校内部控制落实情况来看,完善高校内部控制体系建设,强化预算管理、加强财务管理、提升人员素质并提高资金使用效率成为加强内部控制任务的重中之重。内部控制的规范化、正常化离不开评价体系的监督管理,若内部控制评价体系配合不同程度的奖惩措施共同作用于高校内部控制实务,这对提升我国高校内部控制水平,改善内部控制实施效果会产生莫大的推动作用。

【参考文献】

[1] 周喜春.内部会计控制评价指标及其评价[J].审计研究,2002(2):56-59.

[2] 张先治,戴文涛.中国企业内部控制评价体系研究[J].审计研究,2011(1):69-78.

[3] 张美婵.高校内部控制评价体系建设若干问题的思考[J].福建商业高等专科学校学报,2011(2):55-58.

[4] 龚丽娜.要素模式下高校内部控制评价初探[J].廊坊师范学院学报,2012(6).

[5] 王卫星.内部控制:基于高等院校的研究[M].北京:北京大学出版社,2008.

[6] 王立勇.内部控制评价体系定量分析的数学模型[J].审计研究,2004(4).

[7] 何军.高校财务内部控制中存在的问题及对策探析[J].财会研究,2011(2).

[8] 朱辉,梁巍.上市公司内部控制评价指标体系的设定[J].金融与经济,2013(1).

[9] 刘正兵.基于财务风险管控视角的高校内部控制框架体系构建研究[J].苏州大学学报,2013(1).

[10] 张翼.高校内部控制问题研究[D].南京林业大学,2009(6).

[11] 财政部,证监会,审计署等.企业内部控制基本 规范[S/OL]. 2008-05-22[2013-03-08]. http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao / caizhengbuwengao 2008 / caizhengbuwengao20087

/200810/t20081030_86252.html.

[12] Larry White. Management Accountants and Enterprise Risk. Management.Strategie Finance Montvale. Nov2004: Vol. 86, 155.5:6-7.

[13] Armour. M. hitemal Control:Govemanee Frameworkand Business Risk Assessment Reed Elsevier.Auditing:AJoumal of Praetieeand Theory,2001(19),SuPPlement:75-81.

[14] Mullen Dorothy and Ragahunandan. 1996. Internal Control Reports and Financial Reporting Problem[J].Accounting Horizons,10(12):67-75.

[15] Kelly,Thomas P. 1993. The COSO Report:Challenge and Counterchallenge[J].Journal of Accountancy,176(2):10-18.

- 面向资源和环境的石油化工技术创新与展望

- BIM技术在建筑设计中的应用研究

- 基于多时间尺度的锂离子电池SOC和SOH联合估计

- 自动反馈调节系统在基坑降水-回灌精细化控制的应用

- 计算机网络通信常见问题及技术发展研究

- 蒸汽管道常见保温问题解析和改进

- 从企业创建自主品牌看产业化战略

- 工厂生产班组基础文化建设意见交流

- 无线通信原理课程的本科教学实践与探索

- 大数据时代公共图书馆电子书资源建设研究

- 激励教育在高校体育教学中的应用

- 募集资金投向变更对上市公司绩效的影响研究

- A国有集团公司内部经济责任审计现状分析

- 企业财务风险管理工作的开展与风控路径

- 税收促新燕山发展的思考及建议

- 大数据时代下的业财融合发展

- 会计集中核算制与国库集中收付制相结合的研究

- 试析矿业企业税务筹划与管理

- 新经济形势下我国工商管理的现状分析及思考

- 新会计准则下的金融工具的变化与银行应用研究

- 大数据时代企业财务管理的相关分析

- 基于AGIL模型的特色小镇创新发展思路研究

- 做好铁路站段科技管理工作的探索与思考

- 飞机维修管理中的生产计划和控制

- 如何提高企业的隐患排查治理能力

- supereligibleness

- supereligiblenesses

- supereligibly

- superelite

- superelites

- supereloquent

- supereloquently

- supereminences

- supereminently

- superemphases

- superemphasis

- superemphasize

- superemphasized

- superemphasizes

- superemphasizing

- superendorse

- superendorsed

- superendorsement

- superendorsements

- superendorses

- superendorsing

- superendow

- superendowed

- superendowing

- superendows

- 日光照射

- 日光的影

- 日光飞逝

- 日光,亮光

- 日免

- 日入

- 日入而息

- 日内

- 日内瓦

- 日内瓦协议

- 日再中

- 日冕

- 日冕天空

- 日出

- 日出、日落时天空及云层上的彩色光象

- 日出万言,必有一伤

- 日出万言,必有一伤。

- 日出三竿

- 日出三竿子

- 日出三竿,不急便宽

- 日出不穷

- 日出东山

- 日出东隅

- 日出事还生

- 日出冰消