摘要:环境问题是复杂性问题的典型之一。对复杂性系统各子系统的认识无法推衍出对系统本质的认知,各种方法的简单集合更不足以应对复杂性问题的解决。层级治理、市场治理或者网络治理失灵的本质是其本身复杂性与治理对象的复杂性相比的不足,复杂问题的治理经常需要涵盖三种治理模式而不是仅选择其一。解决复杂性问题需要运用复杂性的方法是元治理理论出现的原因。国家(政府)作为唯一同时参与层级、市场、网络治理的治理主体,必然成为源治理的主导者,国家(政府)的角色定位及作用在元治理中十分重要。此外,在环境治理中将元治理理论应用于中国,必须结合中国文化,同时充分认识元治理依然可能失灵,并积极应对。

关键词:环境 复杂性 层级治理 市场治理 网络治理 元治理

METAGOVERNANCE THEORY AND ENVIRONMENTAL GOVERNANCE

Li Cheng(CITIC Network Co., Ltd., Beijing 100004)

Abstract:Environmental problem is the representative of complex problems which cannot be known with a part of study so that they can not be dealt with simple collection of various methods. Each single style of hierarchical governance, market governance, and network governance may fail because of lacking complexity. The emerging metagovernance which references the theory and method of cybernetics and etc can overcome the insuffi ciency of every single style of governance in managing complex issues. Governance subject government is in hierarchical governance, market governance, and network governance, so government is the only one which can keep colliboration of governances. The key of environmental governance in China is the role defi nition of government. The governance style has its own cultural dimension. The practice of metagovernance must accord with home culture, to copy successful mode of other nation simply would hardly lead to success. At last, metagovernance may fail, too. We must face it correctly and respond positively.

Key words:Environmental Issues; Complexity; Hierarchical Governance; Market Governance; Network Governance; Metagovernance

一、环境问题和环境治理的复杂性

随着文明的发展,人类自觉不自觉地对自己赖以生存的环境施加着越来越多的影响,这些影响多是负面的,且往往是很难修复的,甚至是无法修复的,这些影响已经和正在对人类的生存和繁衍产生着威胁性、灾难性的后果。1962年,《寂静的春天》一书的出版引起世界范围内公众对环境污染问题的普遍关注[1];1987年,世界环境与发展委员会(WCED)在东京召开环境特别会议并发布报告《我们共同的未来》;1992年,里约热内卢联合国环境与发展大会发布的《二十一世纪议程》,标志着人口、资源、环境与发展问题(PRED)已经被公认为人类在21世纪必须面对的巨大挑战,也标志着随着全球化、一体化的推进,环境问题已成为一个全球化的、涉及方面极多的复杂性问题,其特点是不可分类、不可量化、不易解决、高风险、长期潜在性。环境污染至今在许多地方仍在扩展和加剧,如果这些问题处理不好,控制不力,将使社会发展付出更加高昂的代价。

(一)复杂性系统和复杂性问题

在人类生活的各个领域,有许多复杂性系统(complex system),有许多复杂性问题(complexity),从对这些复杂性系统的部分认识不能够推衍出对其全部的认识,各种方法的简单集合不足以应对这些复杂性问题。由于经济全球化、政治环境动荡等原因,需要面对的复杂性问题越发突出。

“复杂性”本是控制论的术语,是控制论的重要组成部分,但是至今还没有系统性的一般理论。复杂性也是现代科学中最复杂的概念之一,甚至至今仍没有统一的定义。与复杂性相对应的是简单性,还原论者认为自然界的基本规律是简单的,一切复杂性皆可以还原为数个简单的过程或元素。越来越多的客观事实和科学论证表明,因为复杂系统中各过程或要素之间的强非线性相关关系,不能简单地用还原论方法进行处理。

简单性和复杂性是客观事物的两种不同的表现形式,可以还原为数个简单过程或元素的复杂性不是真的复杂性,真正的复杂性需要用复杂性的方法来研究[2]。控制论中的必要多样性定律也提出以复杂管理复杂的观点①。

环境系统作为典型的复杂系统,当代环境问题作为典型的复杂性问题,其复杂性主要体现在三个方面:

(1)环境问题本身的复杂性。首先表现在环境污染的来源增多、类型增多。环境问题可分为原生环境问题和次生环境问题,前者是指由于自然原因使环境的结构和状态发生不利于人类生存和发展的现象,后者是指由人类活动引起的环境问题。根据联合国环境署的分类,全球环境重大变化分为五类:大气系统、土地系统、海洋和淡水系统、生物系统、化学品与废物,除此之外,核安全也是重要的全球性环境问题。

环境问题的复杂性还体现在环境污染之间的相互作用呈非线性关系。如农业污染和工业污染相互加强、水污染与空气污染相互加强、原生环境问题和次生环境问题相互加强等。

这种复杂性还体现在环境问题的跨区域性,甚至具有全球时空广泛性。一些人类活动从局部时间和空间上来看也许是有效的,但是无法预测在大尺度的时间空间范围,全球范围内对环境的影响。

(2)环境问题的不确定性、不可预见性、影响深远性。环境系统属于最复杂的一类系统,不仅子系统繁多,层次很多,层次之间关系复杂,且层次之间关系有可能随着系统的变化而不断变化,此外环境系统还与外界有物质、能量和信息的交换。在现有的技术条件下,人们很难对环境污染和环境问题的危害进行准确评估,很多环境问题需要经过多年之后才得以显现,而一旦问题显现,则会产生非常严重的影响。这些复杂的关系使我们无法将各种环境问题条框化地加以分类和解决,因而对环境治理和环境政策提出了更高的要求。

(3)认识和解决环境问题涉及学科的复杂性。世界各国为了治理环境进行了长期的研究探索和实践,环境治理几乎涉及自然和社会的各个方面,且其复杂性随着全球化的推进日益增加,处理和解决环境问题要求行动者具备十分复杂的背景知识,对于个人、团体甚至一国政府而言,有时看似单纯的环境治理甚至成为“不可能完成的任务”。

环境系统不仅是一个复杂系统,更是一个“开放的复杂巨系统”(Open Complex Giant System)。目前关于开放的复杂巨系统的研究多集中于工程技术层次,技术科学层次方面的研究很少,系统学层次的研究成果更少,可以说对于“开放的复杂巨系统”的研究还“没有迈出第一步”[3],要真正实现有效的环境治理相当困难。

(二)人类社会发展与生态环境的冲突

最近一百年来,人类社会发展与生态环境的矛盾冲突日益突出,特别是20世纪中期以后, 许多国家的经济起飞,发展与环境之间的矛盾冲突愈发尖锐起来,无论是在欧美还是在亚洲都发生过一些大的环境事件。

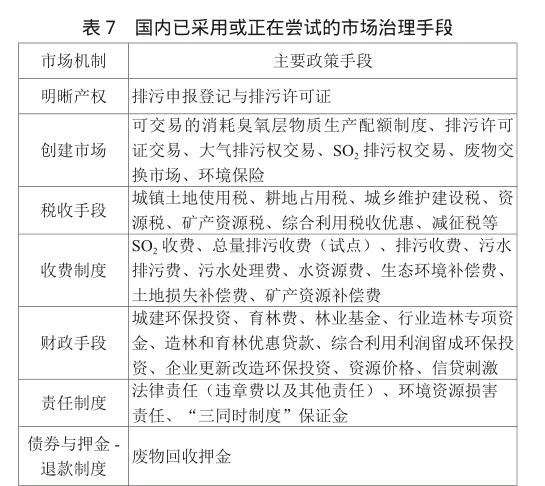

这些重大环境事件的发生,直接间接导致了公共管理领域的新公共管理(new public management)运动和治理(governance)运动,这是两场具有革命性意义的运动。新公共管理运动的宗旨特征是注重效率、效益、节约,以结果为导向,20世纪80年代初兴起于英国,后来其影响迅速扩散到许多欧美国家。一是治理运动的产生则进一步受到后现代思潮、民主化进程以及第三部门崛起的影响,其宗旨特征是强调多方参与,强调横向网络而不是纵向层级。其特征是:注重效率、效益、节约,以结果为导向。二是受后现代思潮、民主化进程影响以及第三部门崛起的治理(governance)运动,其特征是:强调多方参与,强调横向网络而不是纵向层级。以经济合作和发展组织(OECD)成员国为代表的许多国家接受了服务型政府、顾客导向、注重绩效、公民参与等理念,在环境治理方面从原来的以政府命令与控制为主逐渐转变,通过基于市场化理念的经济手段,如建立排污权交易制度,建立有利于废物回收的押金制度,征收环境税等,并通过自愿性协议、环境标志和环境管理系统等引导企业和社会公众主动参与的沟通方式和信息手段,很大程度上纠正了单纯的政府途径和市场途径的失灵,发达国家的环境已经得到一定改善。

但是如同层级治理和市场治理会失灵,参与式网络治理一样有失灵的风险。慕利门通过荷兰2003年土壤政策函制定的案例来说明不是所有的问题都应该由网络治理来解决[4]。荷兰在1987年就发布了土壤保护法案。从1995年开始评估,首先是应用网络治理过程。然而,这个过程没有得出一般结论。因为涉及的利益相关者众多,无法完全满足全体利益相关者的利益,治理陷入无休止的谈判。荷兰政府不得不在2003年通过层级治理方式带有强制意味地出台政策函,以结束这场“无休止的游戏”。慕利门得出结论,暂时的、复杂的问题可能突然重新构造为紧急的问题,比如最终的政治机会窗口。当这种情况发生,主要的治理风格通常从网络切换到层级治理。在环境政策上这样的例子很多,也就是说,网络治理并非万能,还需要层级治理和市场治理共同协调作用。成功的公共管理者在某种情境下可以设计和建立三种模式富有成效的混合,将三种相互竞争、一定程度上相互倾轧的治理模式最优组合的设计和管理过程。

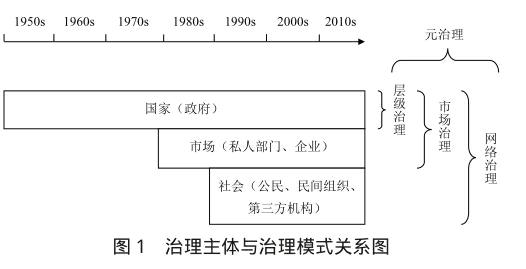

三种治理模式与三大治理主体之间有一定的关系,但是并非一一对应②:

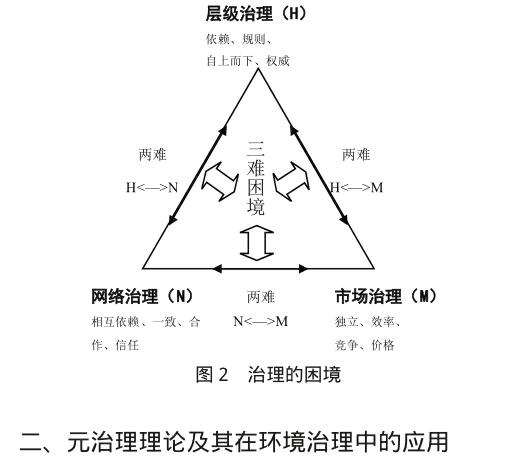

由于之前所述复杂问题的治理经常涵盖三种治理/协调模式而不只是单一模式,而这就导致了治理的困境:

(1)合作VS竞争。社会和经济是在合作与竞争交织的不稳定的状态中运行的,这种背景下,维持人际间的信任,保护通过协商谅解达成的一般性服从,减少开放式交流的噪声,对大量短期的自利性竞争行为(这种行为会摧毁持续合作伙伴关系的基础)进行协调是十分困难的;另一方面的问题是,如果过分强调持续的合作,则有可能会掩盖紧张、冲突或者危机,从而阻塞处理这些紧张、冲突或者危机问题的创造性方法的出现,这不利于组织的学习能力的提高,也不利于促进组织的适应性。

(2)开放VS封闭。具有自组织性、自反身性的治理,需要保持对治理参与者的开放性,而许多有效的协调往往又是在有限数目的合作者之间进行的,也即需要一定的封闭性。仍然以环境治理问题为例:矛盾在于开放可能会导致这样的情况——由于大量活动者的进入而出现机会主义,损害共同利益,瓦解伙伴关系,影响环境治理的长期合作;而封闭则可能导致另一种情况——一些低效的、如其退出反而有助于提升环境治理效率的成员(如高能耗企业、夕阳产业)退出不去,另一些可以在环境治理中更好发挥作用的新成员(如环保企业、朝阳产业)进不来。

(3)政府权能VS治理弹性。政府权能主要代表着对公共事务的管理权威,其将运行规则作为治理复杂性的前提,并以此减少复杂性,因此,制度、法律法规等具有较强的刚性。另一方面,治理复杂性需要的“必要的多样性”的观点认为,为了有效进行治理,需要在各种治理模式之间进行选择和组合,需要强调对环境变化的适应能力,需要保持治理的较强的弹性。这是避免有限资源成本的冗余与维持充分的、灵活的治理活动能力之间的矛盾,是坚持现有的组织和组织间关系,实行“标准化实践”与保持适应性以避免被“锁入”过时的路径之间的矛盾。

(4)效率VS责任。一些公私伙伴关系期望服务公共利益同时也能传递私有收益,但是这混淆了公私差别,并且在责任与效率方面形成了相似的困境——公私关系的最大化目标是市场化的绩效和处理问题的社会凝聚力哪一个才是主导。在相互依赖的网络中,关于决策还是非决策(作为还是不作为)的责任存在问题,相比人际间的关系,这些问题在组织间尤其突出。一方面,尝试建立责任的清晰线条会妨碍对各主体联合目标的有效的、充分的合作追求;另一方面,追求效率又可能会导致出现开发和控制公共资源,利用市场经济和公民社会服务利益集团的私人目的。治理模式的混合会造成各种矛盾。

Rhodes认为,层级、市场、网络在配置资源和协调政策及其实施上是“三股互相竞争的力量”[5]。Baltes和Meyer认为,相对于网络协调原则,网络失灵的主要原因是“来自市场和层级的双重压力”。这些矛盾的潜在程度很高,一个主要原因是三种类型代表了与其他活动者之间不同的关系类型:从属(层级)、独立/自治(市场)、相互依赖(网络)。层级的命令、控制的风格与网络很难达成协商一致,这种协商一致可能是政府无法运用法律工具“掌舵”时唯一可行的政策过程的结果。所谓的“新治理模式”——市场治理与网络治理与层级治理的强制性规定共存也是个难题,作为典型的市场治理策略,分权和外包使得活动者更加自治,如果重新引入控制机制会使活动者有挫败感。

(1)层级与网络的相互倾轧。当层级(“纵向的”)和网络(“横向的”)方向同时被一个公共行政管理组织所应用,悖境出现了,这个组织最终“分裂”。Kalders等人研究了荷兰公共部门的九种案例,并梳理出层级和网络治理间五种典型的紧张关系:双重帽子(double hat):行政部门将层级和网络治理合并在一起会产生反效果——在同一政策问题上自愿的协议容易被严格的问责程序挫败;掌舵分离(steering split):参与者需要同时遵守来自层级和网络两方面的准则和期望;责任弯曲(accountability curve):一个分权的政府要对与他有伙伴关系但没有层级关系的组织的绩效负责;水平掩饰(Horizontal disguise):当中央政府单方面制订游戏规则的时候,像合约这样的网络工具将通过层级的方式执行;垂直反射(vertical refl ex):当地方分权政府向中央政府寻求更多的指导时是自下而上的,而中央政府强制地方政府在严格的框架下与其合作伙伴开展网络合作时则是自上而下的[11]。

(2)网络与市场的相互倾轧。在决策的方法上,网络治理与市场治理有潜在的冲突。在网络环境下做决策需要大量时间,而竞争要求那些努力优化自身利益的独立参与者做出快速决策。此外,协商一致这种决策类型也许不是最有利于参与者竞争力的结果,因为网络治理环境下的参与者的相互依赖可能会与市场方式所需求的自治相冲突。网络治理依赖于信任,而市场的唯利是图态度将会破坏网络合作伙伴间的信任。

(3)市场与层级的相互倾轧。市场与层级治理的区别是一个倾向于分权,一个倾向于集权。S?rensen和Torfi ng认为,政治家希望对政策网络行使层级控制,但是却受到市场治理的限制。后者的目标是在“掌舵”的政治家和“划船”的公共行政人员之间建立刚性边界[6]。从市场治理的视角看来,层级治理弹性十分不够,但是传统的层级治理却总是希望组织和主导市场。Considine认为问责程序(层级),外包需求与以产出为基础的绩效(市场)相互抵触[7]。

(4)除去以上三种两难选择,还有可能出现三难选择,致使解决难度成倍增加。“三难困境”这个术语一般用于经济政策方面,现在越来越多地运用在治理文献中。杰索普使用“三难困境”意指“代理人应对选择的互相倾轧情况,以及实现整体利益的能力”。Slaughter在全球治理层面提出了责任、参与、利润间的三难困境[8],Folke等人也使用类似的概念分析社会生态系统的三角形的三个顶点——合法性、参与、效益[9]。Lundqvist据此研究涉及欧盟水框架指令的瑞典水资源多级治理[10]。理论家们使用的术语涉及层级(责任、立法),网络(参与),市场(利润、效益)。

解决复杂性问题需要运用复杂性的方法,这是元治理(metagovernance)理论出现的原因。元治理借鉴了控制论等其他学科对于复杂性的研究,从复杂性方面解释了单一治理模式面对复杂性问题时的不足,为治理提供了新的视角。

(一)关于元治理的概念

“元治理(metagovernance)”的概念最早由英国学者鲍勃?杰索普在1997年提出,其意为“协调三种不同治理模式以确保他们中的最小限度的相干性(coherence)③”。杰索普提出了三个概念:“元交换”、“元组织”、“元平序结构”,并由此引申出“元治理”,将“元治理”定义为“治理的治理”。其中包括两层含义,其一,不同治理模式之间的共振(collibration),即三种模式的有机结合,针对特定的治理目标选择模式;其二,元治理包含了管理复杂性的多元化,也包含了在既有协调模式下建立的复杂的层级。后来,他把“元治理”表述为:“治理条件的组织,以及涉及市场、层级、网络的明智混合以得出可能的最好结果。”

“元治理(metagovernance)”一词从其前缀“元(meta)”来看,有首先、更近一层、更高一级的意思,顾名思义,元治理概念置于三种主要的治理模式“之上”,是高于治理的治理,治理着三种典型治理模式。

元治理涉及最宽泛意义上的治理条件的组织,因此,为了与以前定义三种基本治理(协作)的方法相一致,杰索普相应定义出三个方面的元治理方式。首先是“元交换”。主要是单独市场(individual markets)的反身性重新设计,主要涉及:土地、劳动力、货币、商品、知识等。通过修改市场的运行制度、嵌入非市场关系、整体连接等手段将两个或更多市场的关系进行反身性重新排序。第二是“元组织”。对组织生态的管理进行反身性重新设计,即对组织共存、合作、竞争和共同进化的组织条件进行再组织。主要涉及组织、中介组织的产生、组织间关系重新排序等。第三可以称为“元平序”。重新定义反身性组织和反身性自组织条件的框架,在这个框架下形成各个组织的平序结构关系,“通过各种措施促进网络和谈判,以提供‘自发性社交”[11],进而“引入创新以提升‘制度厚度(institutional thickness)④”[12]。“元交换”、“元组织”、“元平序”依次出现后则形成了“元治理”。元治理包含管理复杂性、多元化,以及由于治理模式的混合造成的纠缠不清的层级结构。在其策略选择方面,它是一种对治理条件的再组织,目的是通过对层级、市场、网络治理进行的“明智的混合”,从元治理的视角下尽可能得出的最好结果。

元治理会形成一种“伞状结构”。各机构之间形成松散平等的合作关系的“网状结构”,伞状结构指一个组织作为核心与节点,主要是通过协调功能支撑起其他更为基层的组织发展的结构形式,在核心之外的其他作为节点的组织是独立且相互平等的,节点之间会比较容易地建立信息和资源分享、组织制度构建和政策倡导的合作关系,互相也可以提供经费、设备和技术上的支持。

荷兰学者路易斯?慕利门( Louis Meuleman )在杰索普的基础上将元治理发展为两个概念:元治理是指通过应用其他两种治理模式的元素来支持选定的治理模式,并且保护它不受其他两种治理模式的破坏影响——这被称为一阶元治理;元治理是指三种治理模式结合并且管理这种结合,而没有对某一种治理模式的先天偏好——这被称为二阶元治理。

另一种对元治理的分类方式则是将其分为“内部元治理”和“外部元治理”。在关于元治理的文献中,元治理这个术语通常用于层级、市场、网络之间的治理关系(“外部元治理”),S?rensen区分了政治系统内部的治理问题和公共与私人活动者之间的治理问题,认为元治理本该是政治家的任务,但是通过观察发现,政治家总是踌躇于担当这个新任务,而将其留给公共行政人员[13]。当公共行政人员受到民选政治家的监督时,他们可以做任何被认为是专业的事情,只要在政治家看来是负责任的就行。大部分政策方案都是在行政机构内部准备和制定,政治家通常是在提议阶段和审议通过阶段介入。行政部门内部不只有自上而下的层级关系,也有相互竞争的部门,政府内部也可以形成相对平等的网络。因此“内部元治理”就显得尤为重要。公共机构内的管理和组织不能隔绝于社会环境与政治环境,好的“内部”元治理应该是“外部”元治理的前提。

根据不同学者对元治理所下的定义以及不同的分类方式,可以认为:元治理是一种产生一定程度协调治理的手段,通过设计和管理政府内部关系以及层级、市场、网络治理的稳健组合,以期得出对公共部门组织绩效负责的、从作为元治理者的公共管理者的角度看来最好的可能产出或结果。

(二)元治理的策略

面对解决复杂性的需求,元治理提出:简化模式和实践,以减少处理问题的复杂性,从而使得治理目标更加容易实现,但是这种简化的模式和实践仍须与真实世界的进程相一致;发展对于各种因果进程和相互依赖的方式,发展行动的责任和能力属性,增加在复杂和不稳定环境下协调的可能性,发展动态互动学习的能力;建立不同的身份、利益、意义系统的社会势力之间、不同活动域之间、不同时空线上的协调活动的办法;为个人行动建立一种普遍的价值观,重视稳定的关键角色的取向、期望以及行为准则。

元治理的策略是协同不同治理模式形成“共振”,避免模式间的相互倾轧。

每一种治理模式都有其独特的失灵形式,三种理想的典型治理模式的组合可能带来矛盾、竞争以及令人不满的结果。问题在于,是否有可能设计一种策略,既可利用这些治理方式的优点,同时又能最小化不利后果。如果在某种程度上设计和管理治理模式的混合是可行的,那么这将是非常重要的,这将使管理者的“工具箱”更加丰富,视野也更加宽广。

为了尽量最小化各种治理模式之间的相干性,可以参考慕利门的一、二阶元治理分类提出的元治理治理复杂性问题的策略。

(1)Kelly发现层级正在以新的形式出现来协调网络和市场治理,因而将元治理定义为重新获得对新型治理(这里的新型治理指市场和网络治理)的控制[14],这种定义其实是“层级主导的一阶元治理”。同样,可以比照“网络主导的一阶元治理”和“层级主导的一阶元治理”来定义“市场主导的一阶元治理”。

(2)当问题过于复杂,一阶元治理也无法解决时,则应当考虑二阶元治理。其主要策略是:结合三种治理模式并且管理这种结合,而没有对某一种治理模式的先天偏好。合并类型,防止冲突,建立协同。层级治理带来结构,市场治理为网络带来了效率和企业家精神,网络治理保证其他参与者的参与性与认同;根据形势需要切换模式类型。一个政策项目可能开始的时候是网络途径,之后通过建立规则引入层级,之后下一个阶段又可能是由利益相关者在效率驱动下自主行动的市场机制来主导;维持和维护治理模式混合的成功。这是一种补充合并策略与切换策略的二阶策略。例如,通过隔离(将一组模式组合分隔开以避免其中的某一种治理模式被其他类型所破坏)或者授权(给予足够的自由裁量权)来防止冲突。

运用二阶元治理给予公共管理者的多视角可以帮助其找到最适合解决问题的治理方式,比如有的时候,其他的治理模式可能比网络的互动式治理更加适合特定的情况。这丰富了管理者的工具范围,同时也适用于那些分析政治决策和实施时只戴着网络治理眼镜的学者,使用二阶元治理的观点可以使其对“范式外的”(extraparadigmatical)机制和过程的理解更加丰富。

“元治理”本身既没有制度固定性也没有固定边界性,而是一种反思性策略追求。有证据表明层级、网络、市场治理的一部分的有成效的混合是可能的。Davis和Rhodes认为“在三种类型互相冲突和倾轧的时候有效混合模式”是一个重要挑战。Steurer认为政策整合需要混合行政方式,这种混合是随形势变化的,时间因素起着重要作用[15]。Lowndes和Skelcher给出了实证案例,将城市再生领域的公共伙伴关系的生命周期分成四个阶段:前伙伴关系协调;伙伴关系建立和巩固;伙伴关系项目交付;伙伴关系终止和延续。通常在第一个阶段强调的是个人和组织的网络关系;第二个阶段,层级用来吸纳一些组织,并在合作委员会和相关人员中建立正式权威;第三个阶段应用投标和合同协议的市场机制,层级负责规范和监督承包商,网络协助招投标和开支计划管理;最后一个阶段,网络用来作为维持机构承诺、社区参与和人员雇佣的手段[16]。

至于治理的两难或三难困境可以通过一些办法共同管理。发展不同制度、运行方式或者机构,首要专攻一个两难困境的其中一边,然后通过差别分配资源、在不断变化的环境下进行合法性的持续竞争等等,来改变他们之间的平衡。

(三)元治理的主导——国家与政府

关于国家/政府在元治理当中的位置,有两种比较流行的观点。

一种观点认为元治理是“网络管理”的一种形式,将“治理”这个术语限制在网络治理,将网络管理作为元治理的构架,弱化行政组织在元治理中的地位和作用。认为层级以及较小程度的市场治理不是社会协调的明显的和有效的方式,层级只是被用来增加网络治理的成功。这种观点实际上认为自我治理是解决社会问题的最好办法。

这种观点将自我治理作为中心的中心,认为元治理的目的是通过各种模式的协调(如构造、谈判、促进等)加强自我治理,这种治理主要是指网络治理,也包含部分市场治理,是一种“以自上而下治理的间接形式影响自我治理的过程”。元治理的“度”十分重要,太少的元治理将扩大网络风险和导致不民主,太多的元治理则自我调节能力会被倾轧,使网络活动者对网络活动丧失兴趣和责任。政府有责任满足更广泛的参与者的参与要求,并且保证所有的重大利益都能反映在网络中。

与此相近的观点是主张元治理的“加强协调治理”是将权力从政治家转移到公共管理者的一种机制。这种观点是反政治的,Jayasuriya认为,一些跨国组织,如世界银行这样的非政治团体拥趸这样的观点。

另一种观点认为,元治理是一种政府控制(层级)重获高于另外两种新治理模式的形式,将指导网络和市场治理作为元治理构架,是协调网络和市场治理的新的层级形式,保证了政府在网络和市场治理中的影响、命令和控制。Whitehead认为“元治理是保持层级治理于所有治理机制中的持续作用”。

元治理本身并无制度固定性和边界固定性,不能独立于“治理”的概念而存在,但是元治理理论又是在对治理理论的继承和批判中发展而来的。前述两种元治理观点的不同在于,前一种观点具有明显的“政府回退”、“社会中心”的倾向,而后者则具有“向政府回退”、“国家中心”的倾向。

前述两种观点囿于横向网络和纵向层级之间的争论,而元治理理论面临的主要挑战在于如何使经济的和政治的协调得以实现,如何打破层级力量与水平自协调的明显局限,以有效保证组织的持续稳定性。鉴于层级和网络的明显局限,Scharpf (1994)在杰索普的基础上发展出一个解释,即社会协调是基于互动,这种互动发生于层级结构和自协调的网络之间。聚焦于层级结构和自协调网络之间的关系对于研究治理有两个明显优势,第一,“不将一个确定性的逻辑必然地归因于层级力量的行使,则可以理解政治层级(纵向一体化系统、命令和控制)作为与治理有关的谈判和博弈的平台,其必要性正在逐渐淡化。”随着网络的发展,个人或利益集团之间越来越多地通过网络进行协调,国家或政府之所以还是治理的谈判与斗争的重要舞台,是由于层级的内在逻辑——权力的存在,当矛盾无法调和时,只有诉诸层级权力。第二,层级介入和地方政治协调之间的互相依赖愈发明显,层级力量通过地方政治实践和谈判而得以实现,将地方政治网络的“嵌入性”与层级结构相结合,可以有效提升协调能力[17]。

元治理与多中心治理有本质的不同。最基本的不同是多中心治理的注意力集中于 将政治组织从政府中脱离出来,元治理聚焦于通过治理机制确保政府影响力、命令和控制的实践和程序,聚焦于政府与公民社会、政治家与企业家、国家理性与市场力量之间的协商连接,以提供元治理途径的创造力。

元治理与多元治理(multi-governance)、多中心治理(polycentric governance)在许多方面有相同点,但是在本质上是有区别的。元治理在注重效率的同时更加注重公共性。多元治理强调的服务型政府、公共物品的多元供给等主张,仍属于新公共管理的范畴,注重市场化的效率。元治理与网络治理的多中心理论也不尽相同,“多中心”从某种意义上说可以称为“无中心”,因而容易造成责任主体不明确。

元治理理论主张将政府请回治理中心的位置。但需要强调的是,与以前的“国家中心论”政府家高高在上、统治一切治理的形象不同,元治理将政府请回治理中心的思想更加侧重于责任而非权力,也就是说相比多中心理论,元治理理论强调在提供公共服务方面政府不能随分权而推脱责任。从这种意义上说,政府更像是“同辈中的年长者”,通过设计协作制度,提出远景设想,以此治理协作,并对治理失灵负责。元治理要求正式权威和市场机制的运动范围必须尽可能服从参与式治理的方式,其目的是在最小化社会排斥的条件下,通过自反身性以平衡效率、效能、民主责任。政府、市场、社会人群或组织由于参与的身份和角度不同,必然会倾向于各自的偏好,但是对于环境治理这一类复杂性问题,单一的治理模式复杂性均不足以解决,需要各种治理模式相互协调配合,政府有责任和义务通过正式权威的强制力进行治理模式的选择和协调,可以说离开了政府,各种治理模式的协调是不可能的。

为了减少治理复杂性问题所需的“必要多样性”造成资源的浪费,政府要从复杂性程度由低到高选择治理策略。三种治理模式的协作并非简单叠加,如果处理不当,可能会使治理模式之间互相倾轧,产生1+1<2,甚至1+1<1的情况。

综上所述,通过现有治理理论与元治理之间的关系,可以总结出元治理的三个新视角。首先,元治理强调层级模式的权力在于批准、许可、指导经济和政治活动的持久影响;第二,元治理关心的是权力和行动的自组织形式的作用,以及如何实现政治和经济的目标和策略;第三,对元治理的研究的注意力着重于自组织网络和层级结构嵌入在一起的辩证互动,这个过程被杰索普称为“协商决策”。

政府在元治理的各个方面起着主要作用并且越发重要,其包含改变组织目标和方式、实行司法再规制、重构市场、安排自组织的条件,以及最重要的——设计共振。作为元治理的主导,政府的主要职责是:为治理提供基本规则;确保不同的治理机制和规制的兼容性;调配部署相对垄断的组织情报和信息,形成认知期待;作为治理产生出来的争端的“上诉法庭”;为了社会凝聚力,通过加强较弱的势力来平衡权力差异;搭建不同策略环境,修改个人和集体活动者的身份、策略能力及其对自身利益的理解,以改变其偏好策略和战术对其自身的影响;在治理失灵时承担政治责任。

上述职责,市场、社会都不足以承担,唯政府可以。元治理者的新角色意味着网络、协商、降噪、积极和消极协调都发生在“层级的影子”下,同时也蕴含着通过不断的制度创新和组织创新维持环境改善与经济持续增长具有极大的可能性。元治理探索了政府权力如何通过治理结构重新进行表达和阐述,主张治理并不是对层级的简单摧毁,而恰恰是将治理机制持久、稳固地镶嵌于层级之中。

除此之外,只有政府这一治理主体同时存在于层级治理、市场治理、网络治理之中,从这一角度上来说也只有政府可以称为协调三种治理模式的主导。

“元治理”的提出并没有降低国家或政府的重要性,而是要求重新设计、重新想象、重新建构国家。国家或政府要改变以往高高在上的姿态,与市场和社会建立起一种合作伙伴关系。

根据这一理论,重新认识定位环境治理中的政府角色,力求各种治理模式的最佳组合与协作,或可在一定程度上帮助我们改善对复杂治理问题的认识和政策设计导向。

三、元治理的文化维度与可移植性

元治理理论在西方发达国家有一定应用,或者说元治理理论在这些国家的治理实践中得到一些验证。这种治理理论对于我国也具有借鉴意义,特别是可以为我国的环境治理提供新的视角。

(一)元治理的文化维度

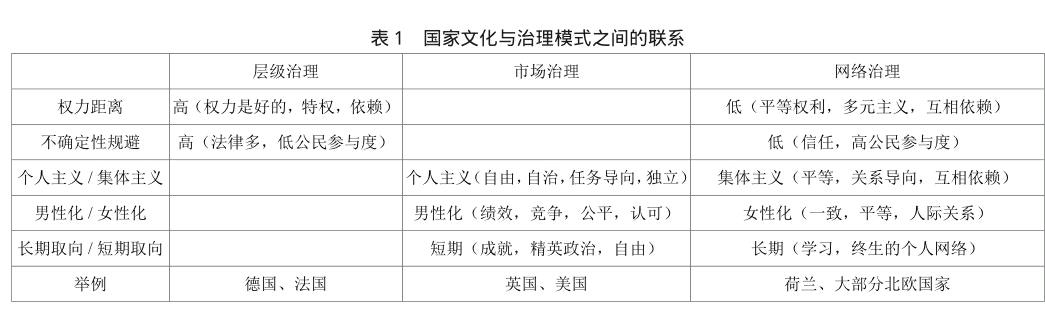

治理风格也有其文化维度。治理是社会协调的一种形式,治理模式反映了特定的一套共同的价值观和信仰以及某种人际关系模式。如果将一种文化定义为“价值观、态度、信仰、取向、社会上人与人之间普遍的基本假设”[18],并且将文化集合视为一组给定假设的动态模式[19],则三种治理模式就是文化的反映,或者是“生活方式”。他们就像一组透镜,通过其中一个只能看到现实的一部分。

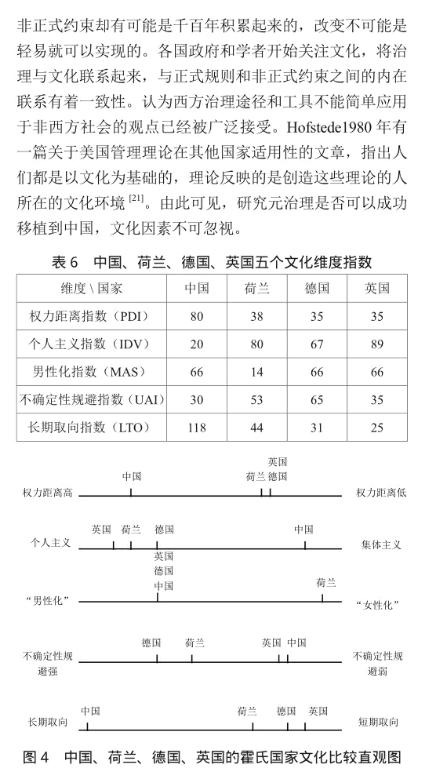

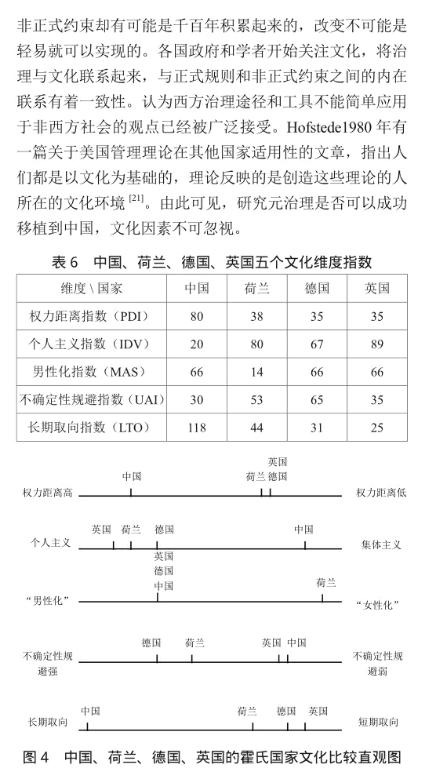

Hofstede通过对IBM跨国工作人员的问卷调查,提出了现今被广泛接受的反映各国文化环境的4个维度[20]:

(1)权力距离。权力距离是用来表示人们对组织中权力分配不平等情况的接受程度,通过权力距离这个维度,可以判断权力在社会和组织中不平等分配的程度。低权力距离意味着该社会权力的分配比较分散,更强调地位和机会的平等。高权力距离意味着该社会权力分配的集中程度较高,认为社会等级结构的存在很自然。

(2)不确定性规避。不确定性规避指的是一个社会感受到的不确定性和模糊情景的威胁程度。通常可以从对规则的诉求愿望、对具体指令的依赖、对计划的执行程度方面进行考虑。不确定性规避的倾向影响着组织对活动的结构化的需要程度,也就是影响到一个组织对待风险的态度。在一个弱不确定性规避的组织中,较少强调控制,工作条例和流程的规范化、标准化程度较低。其成员有较高的自主性。在一个高不确定性规避的组织中,组织更加趋向建立更多的工作条例、流程或规范以应付不确定性,相应的管理是以工作和任务指向为主,管理者的决策多为程序化决策,不容忍偏离的观点和行为。

(3)个人主义与集体主义。个人主义与集体主义是指社会中个人与群体关系。在这里,“个人主义”被用来表示一种松散型的社会结构,重视个人文化倾向,强调个体权利与自由,社会关系也是松散的网状;而“集体主义”则用来表示一种紧密型的社会结构,重视职业和酬劳,关注自尊,集体主义文化在个体与团体关系方面带有一些灰色的倾向,尊重个人又强调成员之间的和谐,赞赏个人情感服从团队整体利益。

(4)“男性化”(事业成功)与“女性化”(生活质量)。这是一种运用比喻手法对社会文化环境进行的分类,一般可以从对性别角色定位的传统和保守程度、对坚决行为的获取财富的推崇程度、对人际关系和家庭生活的重视程度方面进行考虑。

4+1、长期取向与短期取向的观察维度。Bond通过对亚洲儒家文化的研究提出了一种新的调查方法,Hofstede在此基础上又补充了自己的学说,提出了一种新的观察维度:长期取向与短期取向。长期取向的文化更加关注未来,崇信节俭和毅力,对社会关系和等级关系敏感,愿意为将来投资,执着坚持以达到目标,可以接受缓慢的结果。在短期取向的文化里,价值观是倾向于过去和现在的,尊重传统,关注社会责任的履行,当期的利益是最重要的,更加重视对绩效的评估。

这样,Hofstede的文化观测维度成了“4+1”,如果将这些观测维度与治理模式联系起来,可以分析不同文化类型与治理模式之间的关系,如表1所示。

通过对实际的观察分析,可以发现,不同文化背景的国家,其治理方式呈现不同的特点。德国、法国等国家倾向于层级治理,荷兰与北欧各国家偏好于网络治理,英国、美国等经济方面采用盎格鲁撒克逊模式的国家更加倾向于市场治理。

(二)文化维度与元治理

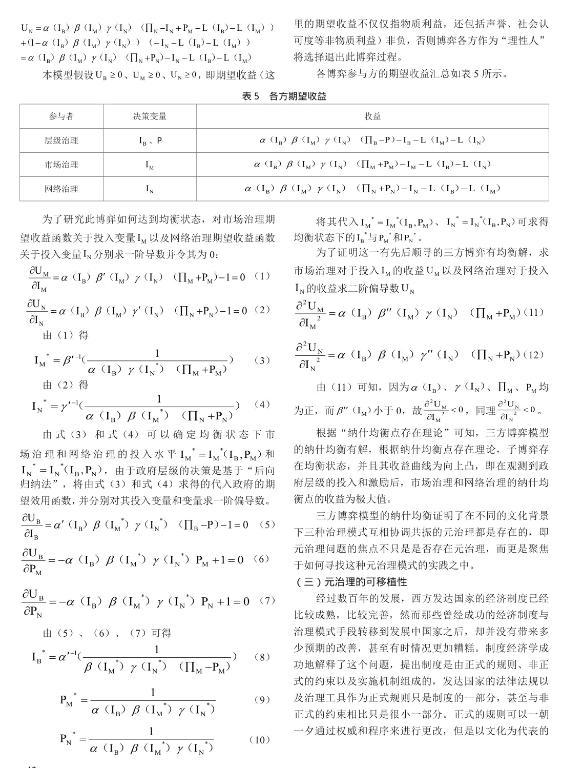

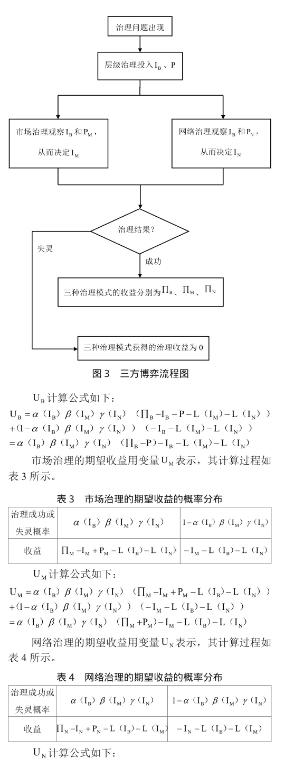

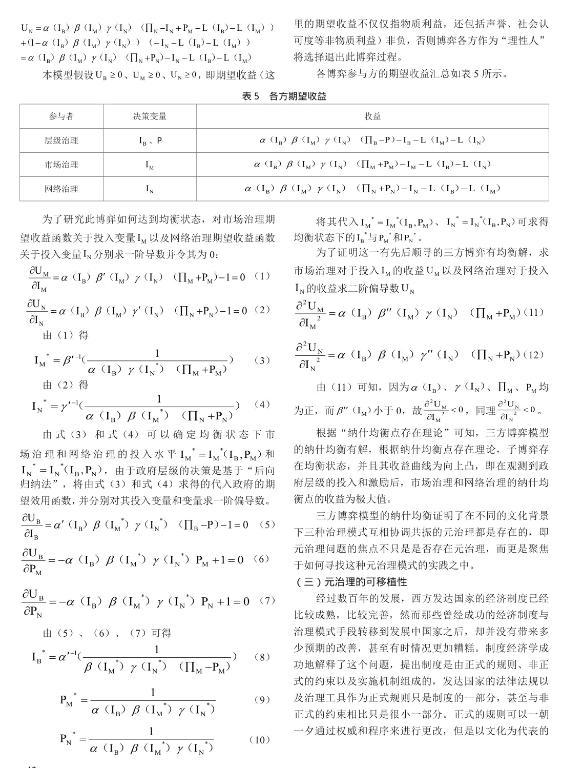

可以将三种治理模式的合作与倾轧视为一个三方博弈模型。

(1)模型要素

复杂的治理问题:当出现复杂的治理问题时,传统的单一治理模式无法有效解决问题,达到治理目的,需要三种治理模式进行协调合作。

参与者:三种治理模式分别为层级治理、市场治理、网络治理。所在“动态博弈”中,博弈参与人的行动次序是有先后的,后行动的参与人能够掌握先行动者的行动信息,政府作为唯一参与进三种治理模式的治理者,即为元治理者,其有根据元治理情况进行调整的责任和义务,可以认为传统的政府治理模式(即层级治理)是一个“斯塔克尔贝格领导者”(StackelbergLeader)。即掌握博弈中其他参与者反应函数,且自身行为会对其他参与者造成影响,并且基于对这种影响的考虑而做出使其效用最大化行为的主导型参与者。此博弈过程中,层级治理基于并假设其利用“逆向归纳法”做出决策,即从动态博弈的最后一步往回推,以求解动态博弈的均衡结果,再根据市场和网络治理的情况制定元治理策略,进行激励。

(2)博弈过程

文化是有路径依赖的,在国家的历史中,社会现象与文化差异密不可分,比如发展中国家与发达国家社会民主制度的不同、所面对的治理问题的不同[22]。一些学者、政治家和公共管理者相信可以将一个国家成功的治理方式移植到其他国家,20世纪80年代英美国家公共部门中市场概念的引进导致了世界范围对“新公共管理”这种治理方式的热情。一些公共行政学者相信治理方式的发展史是从层级向“新治理模式”(市场和网络治理)的演进,而这种进化路径将会趋同,最终所有国家都将拥有相似的治理方式。

世界银行和货币基金组织等机构推崇“效率增益”、“绩效管理”,实际上是刺激发展中国家以企业部门的规范作为公共服务的基础,但这些东西侵蚀平等、公共利益、人格尊严和正义等公共服务规范。联合国开发计划署称“善治”是基于全球权力定义的价值标准,是一个重大的规范建设,同时忽视了全球权力体系。

复制这种方式不仅仅会带来治理的失灵,还可能导致“深化社会分裂”。发展中国家不应该复制新公共管理改革,而是应该发展自己的独特路径,“追求捷径的风险是使发展中国家进入死胡同”。

治理理念在西方国家之间相互传递已经很困难,西方治理理论在发展中国家能够成功吗?虽然从元治理的必要性角度来看,元治理在方法论方面的共性十分明显,但是具体层面上文化差异不可忽视,以上三个案例均发生在欧洲发达国家,其国家文化相对还是比较接近。即使在给人刻板印象、科层制深入人心的德国,在欧洲以集体主义著称,但是其个人主义指数仍达到了67,可见这是欧洲自由主义基础之上的“相对”集体主义,其前提仍是市场经济和公民社会高度发达发展。我国的文化也是层级治理,但并不能简单认为中国与德国的文化相近,三个背景相近的国家尚且有如此的不同,中国作为东方发展中国家,与德国的文化差异十分巨大。元治理理论作为治理理论的发展,其产生背景是较高发展程度的市场和公民社会,而我国的市场经济还不够强大,公民社会还在培育中,可以肯定的是,将某一国家成功的治理模式不加修改地直接照搬是行不通的。

(四)中国借鉴和移植元治理理论的探索

从中国的五个文化维度来看:

(1)较高的权力距离。中国有着2000多年的封建统治历史,命令与服从模式至今仍然影响至深,中国社会经济发展一直强调集中,政府规制比较严格,公民社会发展相对滞后,致使公众参与治理的机会、渠道、热情受到影响,在跨越式发展面前,使得政府不得不包办更多,这样政府就显得更加强势,而这反过来又进一步压制了公众参与的积极性,形成了一种“强政府,弱社会”的“锁入效应”。

(2)很强的集体主义。中国社会很看重集体主义,公民从小就受到集体主义教育,社会比较普遍的观点是“个人利益服从集体利益,当个人利益与国家和集体利益发生冲突时,应当牺牲个人利益保证国家和集体利益”。

(3)社会比较男性化。当今社会人们更注重成就,在努力的工作和安逸的家庭生活之间,人们往往选择前者,全社会有较强的奋斗精神。

(4)不确定性规避较弱。在改革开放以后,中国社会发生了极大变迁,西方国家经历的数十年乃至上百年发展阶段被中国在三十多年时间内迅速超越,这就使得中国的社会比较适应环境的变化。同时社会许多法律法规还不健全,存在许多灰色地带和不明确性,因此人们有时倾向于寻找和利用各种制度漏洞而不是遵守这些制度。

(5)极强的长期取向。“来日方长”、“三十年河东,三十年河西”,这些民间谚语体现出中国人不同于美国“活在当下”、注重现在的生活态度,考虑问题比较长远,更加注重未来。

关于元治理的文化,中国和西方国家最大的区别在于政府的权力以及市场和社会的发展水平。政府权力过大,市场和社会相对较弱,是否影响元治理理论的丰富,是否影响中国治理水平的发展,成为我国治理研究的一个重点。

元治理首先是一种管理性质的工具,其工具理性是一种以工具崇拜和技术主义为生存目标的价值观,并不排斥任何文化背景或其他方面不同的治理者成功运用。同时,元治理的价值理性也与中国的国家治理的价值理念并无冲突。两者的追求甚至可以说基本一致:合法性方面,社会秩序与公共权威被公民认可和服从的性质、状态;法制方面,法律是治理的最高准则,法律面前人人平等;回应方面,公共管理机构、公共管理人员必须对公民的要求做出及时和负责的反应;参与方面,公民广泛的政治参与和社会参与;透明方面,政治信息的公开;责任方面,管理者对自己的行为负责;稳定方面,国内的和平、生活的有序、居民的安全、公民的团结等的保障;廉洁方面,政府官员的清明廉洁;公正方面,不同性别、阶层、种族、文化程度、宗教与政治信仰的公民在政治权利和经济权利上的平等。

需要警惕西方国家对发展中国家的一揽子输出中夹杂着对意识形态和价值观的强制灌输,虽然在市场和社会不够健全的发展中国家中,较弱的市场和社会可能使得元治理者可以使用的市场和网络工具很少,不能排除因此元治理理论有效性的受到影响,但是面对政府一家独大的单一治理格局,元治理对发展中国家的治理发展仍然有重要指导意义,甚至是改善发展中国家治理现状的最好手段。强政府国家的政策效率高,擅长实行长期政策,如果这些国家因地制宜,在特定的治理问题上根据自身条件发展符合本国特点的一系列元治理措施,完全可以实现对社会问题的成功治理。

每一个国家的文化背景不同,这影响了其偏好的治理模式,但是无论其偏好的“天然”治理模式为三种典型理想模式中的哪一种,随着治理问题的日益复杂化,各国都无法避免地需要接触另外两种治理模式。移植与本国文化偏好差异较大的治理模式可能会产生次优结果,但是元治理包含全部三种治理模式,并且并没有对其中某一种治理模式的偏好,各国完全可以借鉴元治理理论,结合本国的文化偏好,根据相似的元治理策略进行表现形式完全不同的元治理。

元治理可以移植到中国,关键是方式和途径。一条途径是加快推进社会民主化进程,向西方的网络社会靠拢,获得更多市场和网络治理工具,更好地进行元治理。另一条途径是因地制宜,根据本国的文化和社会问题的特点,发展符合自身国情的元治理道路。

哈佛大学教授塞缪尔·P·亨廷顿(Samuel Phillips Huntington)对发展中国家政治发展、政治现代化和政治稳定进行研究,他在《变革社会中的政治秩序》一书中探讨了20世纪50~60年代发展中国家普遍发生的政治动荡的原因,提出政治稳定理论,认为发展中国家政治不稳定的根源不是由于他们贫穷落后,而是由于他们力图实现现代化。高度传统的社会和高度现代化的社会都是稳定的,恰恰是处在现代化过程中的社会最容易发生动乱。于是他得出结论说,政治动荡的原因在于一个国家进行了现代化而又未取得现代性。由此他提出“现代性产生稳定,而现代化却会引起不稳定”的命题[15]。

Farazmand认为,将政治发展水平的高低等同于政治民主化的程度高低这种“全球化”的意思,其实是美国通过强迫将自己的价值观和行政制度散布于世界。他将此与罗马帝国的标准化造成的破坏性结果相比较,并提出这个趋势是可以扭转的[16]。

当一个政府强势、社会自主性较弱的国家突然进行大规模放权,加强社会参与政治和治理,反而会出现意想不到的负面效应。以中国为例,一方面,“包办”许多本应由市场和社会承担的责任的强势政府突然放手,而市场和社会并未成长到足够健全以应对政府退下来后造成的空白,大批的治理政策面临失灵甚至陷入混乱的危险;另一方面,政府官员也不愿轻易将手中的权力下放,分权于市场与社会。如果政府点燃的市场和网络参与治理的希望无法得到真正满足,反而会造成市场和网络比原先更加失望的情绪,甚至产生动荡。由此可见,改革应该根据客观形势的变化,既要适度又要适时地进行集权或放权。如果过分依靠传统的权威来推行革新而不注意推进社会的参与程度,则难以适应形势,从而可能既偏离了旧的利益格局,又无法取得具有参与意识的新的社会力量的信任,得不到任何人的支持,而得不到支持的改革是注定无法成功的。

[3] S?rensen E. Metagovernance: the changing roles of politicians in processes of democratic governance[J]. The American Review of Public Administration, 2006, 36(1): 98–114.

[4] Kelly J. Central Regulation of English Local Authorities: An Example of Meta-Governance?[J]. Public Administration, 2006, 84(3): 603–621.

[5] Steurer R. Strategic Public Management as Holistic Approach to Policy Integration[R]. Augasse: ViennaUniversity of Economics and Business Administration, 2004.

[6] Lowndes V., and Skelcher, C.The Dynamics of Multi‐organizational Partnerships: an Analysis of Changing Modes of Governance[J]. Public Administration, 2002, 76(2): 313-333.

[7] Scharpf F. W Games real actors could play: positive and negative coordination in embedded negotiations[J]. Journal of Theoretical Politics, 1994, 6(1), 27–53.

[8] Huntington S P. Cultures count[A]. Harrison L E, andHuntington S P. Culture matters. How values shape human progress[C].New York: Basic Books, 2000. xiii–xxxiv.

[9] Schick A. Why most developing countries should not try New Zealand reforms[J]. The World Bank Research Observer, 1998, (2): 123-131.

[10] 霍夫斯泰德著.许力升译. 文化之重:价值、行为、体制和组织的跨国比较[M]. 第2版.上海: 上海外语教育出版社, 2008.

[11] Hofstede G. Motivation, leadership and organization: do American theories apply abroad?[J]. Organizational Dynamics, 1980, 9(1): 42-63.

[12] Jones L R, &Kettl D F. Assessing public management reform in international context[J].International Public Management Review, 2003, 4(1): 10.

[13] Farazmand A. Sound governance in the age of globalization: a conceptual framework[A].Farazmand A (Ed.), Sound governance: Policy and administrative innovations[C]. Westport: Praeger. 2004: 9-10.

[14] Murphy C. Police studies go global: In Eastern Kentucky[J]. Police Quarterly, 2005, 8: 141.

[15] 塞缪尔?P?亨廷顿著,李盛平,杨玉生译. 变革中的社会政治秩序[M]. 北京: 华夏出版社, 1988(8).

[16] Farazmand A. Globalisation, privatization and the future of modern governance: a critical assessment[J]. Public Finances and Management, 2002, 2(1): 151-185.

[17] 朱士群.亨廷顿的政治稳定理论及其借鉴意义[J]. 安徽大学学报, 2000, 24(5): 33-39.

[18] 任景明, 刘磊, 张辉, 段飞舟, 喻元秀, 刘小丽. 完善我国环境影响评价制度的对策建议[J]. 环境与可持续发展, 2009, (6): 44-46.

[19] 梁嘉琳, 姜刚, 辛林霞, 等. 越位与缺位:环保监管的灰色地带[N]. 经济参考报, 2013-7-17.

[20] Malpas J, Wickham G. Governance and Failure: on the Limits of Sociology[J]. Australian and New Zealand Journal of Sociology, 1995, 31 (3): 37-50.

[21] Mayntz R. Governing Failures and the Problem of Governability: some Comments on a Theoretical Paradigm[A].Kooiman J. Modern Governance: New Government-Society Interactions[C].London: Sage, 1993. 9-20.

[22] Ashby W R. Introduction to Cybernetics[M].London: Chapman and Hall, 1956.

中国有效移植元治理的途径只能是因地制宜,发展一套适合本国文化特点的元治理理论和方法。稳定与发展两者之间的关系是统一的,政治发展就是建立政治秩序,实现政治体系制度化的过程,发展是在稳定中的发展;而政治稳定并不意味着没有变革,而是指政治变革的制度化,这有赖于运用高超的技艺推进改革过程,提高制度化水平,增强政治体系对日益扩大的政治参与的吸收和融合能力。因而稳定是发展改革中的稳定,是动态中的稳定而非绝对静止。

大量亚非拉国家引入欧美“成功”制度引发社会动荡的事实表明并非由西方国家所主张的那样越是民主越是好的治理,解决复杂问题还是要从提高治理主体复杂性的角度入手。复杂性与制度化程度成正比,简单性与制度化程成度反比。组织越复杂,越容易获得拥有不同背景的成员的忠诚。而且,单元的多样化、多元化多功能化,也使组织的目标更能适应环境。简单性政治体系易于推翻,而复杂性政治体系则不然。“复杂性可以产生稳定性”,完全地、绝对地依靠寡头原则或民主平等原则建立的政体都是短命的。若以秩序为目标,仅有民主同仅有专制一样也都是不够的,只有把种种有效政府形式的要素结合为复合政体,才能避免动荡和衰败。

在中国政府强大正是一个特点,因此循序渐进的改革必定是由政府自上而下、从自身开始的。适当推进民主建设的同时要不忘国家制度的建设才能在复杂的环境下有更强的适应性。环境治理的发展与改革也不例外,也要从与环保有关的政府机构和部门入手。中国的市场和社会的发展固然不如西方发达国家完善,但如果罔顾中国的现状,盲目移植外国成功的治理理论反而可能引起更多的社会问题。比如多中心治理理论的前提是市场和网络发展较为完善,其虽然对中国改善治理现状有一定借鉴意义,甚至可以说应该向着发展市场和社会这一方向发展,但是如果中国将其生搬硬套,或者急于求成,可能造成一些领域政府缺位而市场和网络失灵,各治理主体相互推卸责任,多中心变成无中心。市场和社会发展的不足确实会减少中国环境治理的措施和手段,但是有效利用三种治理模式、达到不同治理模式的协调共振这些元治理的基本原理仍是适用于中国的。此外,增加治理主体及其组织的复杂性,发展市场和社会机制,以复杂性产生稳定性,迫切需要元治理理论的指导而在国家(政府)的引导下消除倾轧、有机协调,治理社会问题。因此,在因地制宜结合中国国情的前提下,元治理仍将对中国环境治理以及其他社会治理具有积极指导意义。

四、中国环境元治理中的政府角色定位

(一)制度设计

(1)环境治理的制度建设首先要厘清立法、司法、行政制度之间的关系,完善环境影响和战略评价制度。从实际情况来看,中国环境法律规范之间仍然缺乏完整的逻辑结构,存在一些相互重复、相互抵消、相互脱节和缺乏操作性的内容,目前需要完善各部门法,从复杂性角度来看,制定详尽的法律法规的目的就是细化环境治理的总体目标,将环境治理这一高度复杂性问题分解为各种复杂度相对低一些、更加适合治理的子目标。应该强化环评的法律地位,建立科学与民主决策机制,完善环境影响评价法,融合其他相关法律法规,建立环评激励责罚机制,落实行政问责制度。

环境治理的法律政策制定要科学、明确、具体、细化。既不可将环境治理的对象和目标划分过于笼统,否则政府进行元治理所赋予三种治理模式的自主弹性不能保障足够的复杂性应对环境治理的子对象和子目标的复杂性,也不可过分细化,否则可能变成“头痛医头,脚痛医脚”,治标不治本。根据经验表明,科学合理的定义治理对象和目标,有助于制定有效的环境政策,减少治理失灵概率。

为了减少层级过多导致的信息失真、传递时延太长,应该将中央政府组织进行扁平化,有利于政府层级的内部元治理。重视发展层级内部的网络因素,当对经济展和环境保护的区域功能进行调整和重新定位时,需要在政策制定中加强各相关部门之间的横向联系。需要在中国管理体制的特征下参考发达国家的机构设置经验,根据治理对象、技术手段等因素与环境治理相关的各部门之间的权责进行更加明确合理的设置和划分。在机构设置中,为了考虑对组织学习的驱动,需要在相关部门内配置相应的专业公共管理者,即具有法律教育背景和环境保护专业知识的专业人才。

强调市场配置资源的决定性作用。使市场在资源配置中起决定性作用的关键是定价,定价的前提是明晰产权,利用定价将自然资源资产化,是实现生态文明的关键举措之一。我国通过施行环境税、排污费、环境补贴等手段引入市场机制,以弥补政府资源的有限,取得了一定的成效,还需要建立起反映资源稀缺程度的价格形成机制,将外部性真正有效内化为企业生产成本。

借鉴欧盟在环境政策制定方面的广泛参与。欧盟的广泛参与是建立在国家众多,人口众多,各国文化不同并且各国各地区发展不均衡的基础上。中国幅员辽阔,面积相当于整个欧洲,人口更多,作为多民族国家文化差异也较大,同时东、中、西部发展也不均衡,建立广泛参与有利于听取各方意见,了解各方诉求,并且有利于产生社会监督。

(2)在协同方面,政府有责任促成组织的变革与发展,增加元治理的意愿。近年来我国致力于深化体制改革,建设服务型政府,在带领市场和社会进行环境治理方面也取得了瞩目成就,但仍未摆脱“为民做主”的现状,在某种程度上还未切实走向“为民服务”。我国的公民社会的发育还不够充分, 社会力量比较薄弱, 资源高度集中于政府之手, 政府是唯一有能力的环境监管者。中国是一个行政权占主导地位的国家, 政府意志直接决定公共事务的成败,我国许多社会组织依靠政府拨款,难以摆脱官办的性质,并不是真正意义上的非政府组织(NGO),难以作为社会治理的主体之一真正反映民意。政府与市场和社会之间的关系应是“同辈中的年长者”,政府不能也不可能介入环境治理的全部环节。要明确在哪些领域市场机制和网络机制容易失灵,政府应该“伸手”动用权威,哪些领域政府应该退出交给市场和社会处理。放权不意味着逃避责任,相反,只有政府可以运用法律法规,通过强制力达成环境治理模式的共振。这就要求政府通过法律法规约束自身行为,下放部分权力的同时有责任通过提供法律和制度保障和辅助环境治理中的市场机制和网络机制。可见,强调责任才是“新政府中心”的含义。

进行环境元治理的一个重要特点就是环境治理的实施并不是僵化的,应该根据形势随时进行自组织调整。在对环境进行元治理时,应该定期召开会议,评估环境治理形势,并及时做出调整,比如进行微调以确保和维护有效的治理混合,或者在现行治理模式无法有效运作时及时切换治理模式。在市场与网络占主导的领域出现诸如地震、严重雾霾、环境群体性事件等情况时,政府有责任快速果断打开工具切换窗口,切换为适合解决突发状况的层级治理模式。

可以借鉴发达国家经验,权衡中央政府与地方政府之间的关系,包括中央政府各环境治理相关部门与地方政府的分权与合作,还包括中央派出机构与地方政府之间的分权与合作关系。目前中国环境治理体制主要是中央一级比较强势,地方一级相对弱势,加之地方政府对于经济方面的考量更多,所以主动性不足。可以考虑借鉴日本或德国经验,中央政府相关的环境治理部门主导制度供给,对环境设立最低标准,将具体的治理职责落实在地方,允许地方设置更高标准,同时鼓励地方政府积极寻求环境治理方面的各种横向合作。中央派出机构根据中央政府与地方政府的权责关系进行科学设置。

(3)加强监管。除了规则与监管等公共物品只能由政府提供外,其他可以交给市场进行提供的公共物品尽量由政府与私人部门进行委托和代理,不仅可以提高效率,丰富公共物品的种类,在减少政府负担的同时也减少了寻租空间。需要注意的是,要警惕寻租形式从政府自主生产中寻租转变为在对私人部门的委托中寻租。

加强对企业生产的监管,扭转各地政府对环保未达标企业只是罚款了事,且由于惩罚力度较低,导致治污企业和排污企业基于“减排成本最小化”的利益共识,盲目追求低价招投标,减排走过场搞形式,造成我国环境保护“守法成本高,违法成本低”的现状。以盈利为目的私人部门不愿自主设立环境管理机构,这就需要政府进行立法支持。可以借鉴日本环境治理经验,在企业中设立环境管理机构。

进一步加强环境信息的对称和公开。根据政府信息公开条例等法规和政策,环境信息公开是各级政府及环境保护管理部门的责任,但是在法律上应更明确有关机关和企业对各类环境信息发布的义务及相应的具体规定,改变过去环境信息,特别是环境污染信息设定密级的保守做法,保障社会公众的知情权,为公众做出适当的行为选择提供基本的前提。建立地区和行业环境绩效发布制度,发布各地区和行业的能耗和污染物排放情况,公布各地环保目标的完成情况。

在着力加强内部监管的同时也要加强外部监管,为公众参与提供法律保障。进一步修订相关法律法规,赋予公民更多的知情权、参与权和监督权,为扩大公众参与提供更完善的制度保证。将环境治理公众参与的对象从政府官员和学者专家为主,逐步扩展纳入环保公益组织、企业、行业协会、各类团体、各类环境利益相关者等,即只要愿意参与治理的都应该可以参与进来。保证公众参与和环境治理的渠道畅通,对涉及群众、企业利益的环境规划、决策和项目,充分听取社会各界意见,鼓励检举、揭发环境违法行为,自觉接受社会监督,可以考虑建立各级各类的咨询委员会,为环保部门乃至政府部门提供建议,在环境政策的制度、实施和监督评价的全过程都要纳入公众参与。

(二)中国环境元治理路径

中国进行环境元治理有需要遵循两条基本路径,一条路径是掌握各种治理手段,保持治理模式“必要的多样性”;另一路径是需要确保不同治理模式的兼容性或一致性

(1)掌握各种治理手段,保持治理模式“必要的多样性”

一是行政机关以国家的强制力为后盾,其行为具有法律效力,由行政机关负责环境保护的监督管理有利于提高解决环境问题的效率,同时有利于中央对地方的监督和管理。在立法层面上,人大常委会法制工作委员会应该通过在环境保护、政府机构设置等相关法律修订方面进一步发挥作用,对不同政府机构环境保护方面有关权力界定和责任划分等问题做出合理、明确的规定,避免相关权力责任划分不清、过于分散或脱节重叠。在创新成为新常态的形势下,政府部门职能的转变、职责范围的调整,甚至行政区划的调整都是可能的,甚至是必要的,在这个过程中,环境保护相关主管部门与其他各部门之间互相配合、互相协调更是必要的,环境保护方面适当的集权是需要的和可能的。

二是健全完善监管秩序。事实证明现有的统一监督管理与分级分部门监督管理相结合的体制是有效的,应继续坚持。从纵向看,中国环境保护实行“统一监督管理”,即国务院环境保护行政主管部门,对全国环境保护工作实施统一监督管理。县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门,对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。从横向上看,中国实行分级分部门监督管理的模式,环境保护针对不同的领域,涉及多个部门,这是由中国环境问题的严重性、综合性以及环境管理的高效率的要求决定的。既保证国务院环境保护行政主管部门的主导地位,又重视其他有关部门的分工负责作用。

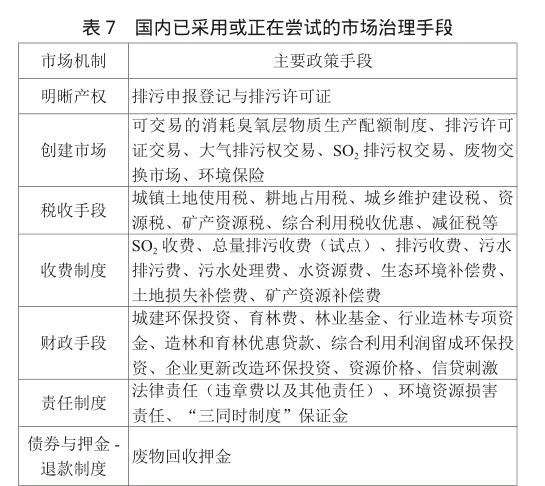

三是中国传统的环境管理政策基本上是建立在政府的直接行政干预和控制基础上的,改革开放以来,中国的环境政策也在适时地发生相应的转型,由过去过于单一的命令控制型环境政策手段向多种环境管理政策手段综合并用转变,市场机制的经济手段也在环境管理政策中越来越广泛的应用,但是这些措施还没有推送到位,严肃性还不够。中国环境元治理需要更加科学地掌握各种市场治理手段,税、费及其标准的制定应更加实际地反映生产经营和日常生活的环境成本,有关处罚和惩戒的力度应该保持足够的刚性。

四是政府对公众参与环保抱更加开放、更加欢迎的态度。《宪法》和《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》都有公众参与机制的明确规定,1996年8月《国务院关于环境保护若干问题的决定》强调“建立公众参与机制,发挥社会团体的作用,鼓励公众参与环境保护工作,检举和揭发各种违反环境保护法律法规的行为”;2006年2月国家环保总局出台《环境影响评价公众参与暂行办法》也是旨在鼓励和动员社会机制参与环境治理。

a.搭建好公众参与信息平台。社会公众许多环保方面的信息首先是从网络上获得的,环保十分容易成为热点话题,十分容易引起情绪共鸣。以网络为重点的政府环保信息平台,已经成为公众参与的信息平台的主体,各级政府自觉或不自觉的政务公开有所进步,主动或被动的信息公示、专题听证、投诉电话、信访体系等等构成公众参与的信息平台的重要组成部分。政府应该在环保信息平台搭建方面主动作为,引导各种社会团体和个人都能够在这个平台上合理表达诉求,积极参与。

b.扩大公众参与环保的内容和方式。社会公众不再局限于社会环保宣传活动、清理居住生活环境、收旧利废等方面,而是较大程度上参政议政,例如参与听证会、环境影响评价、为环境保护建言献策、环境义务监督等等。部分公众还从各自的职业角度积极参与环境保护事业。

c.支持公众参与的资助模式。国内出现一些支持环保的专项资金,资金来源多样,有的已有一定影响,有的已有一定规模,例如“地球奖”、“大学生环保志愿者小额资助基金”、“丰田杯中国青年环保奖”、“福特汽车环保奖”等,政府应予重视和肯定、支持和引导。

d.近年来,一些民间环保团体(如自然之友、地球村)及一些环保志愿者十分活跃,频频借助于报纸杂志、电视、互联网等媒体形式,宣传环境保护理念和知识。政府应为我所用,欢迎这些民间环保力量对环境治理的各种形式的参与。

(2)确保不同治理模式的兼容性或一致性

政府创造条件建立环境,使各种治理的合作者都有可能在治理的基本规则和监管秩序下追求他们的目标,实现不同治理模式的共振,治理效果的相互增强。尽量使不同治理模式之间的相干性最小,尽量减少不同治理模式之间的相互倾轧——治理环境问题的行政机制尽量不影响市场机制和网络机制的各自自主运行;尽量避免网络的无休止谈判损害市场的效率;尽量避免市场机制的逐利特征侵蚀网络互利互惠、协商一致的治理基础等。

环境问题具有较强的外部性,鉴于市场机制缺乏治理的积极性,以及网络进行环境治理因广泛的利益不一致而导致低效率,为了实现不同治理模式之间最小的相干性,减少相互倾轧的可能,在制定环境政策前可以尝试先进行一阶元治理。鉴于中国政府较强的现状,可以尝试选择以层级治理为主,辅之以市场治理元素和网络治理元素的模式,带领市场和网络共同进行环境治理。当无法进行有效的环境治理时再切换为无偏好的二阶元治理。

避免环境治理主体间权力和职责的重叠和交叉,以免造成环境治理的越位和缺位。权力和职责的重叠即可能发生在纵向的中央政府与地方政府之间,也可能发生在横向的环境保护监管机构之间。除了政府内部之外,还有可能发生在政府与市场和网络上的其他治理主体之间。避免重叠和交叉的根本办法是在环境治理相关的法律法规层面明确各部门、单位的权力和职责。当重叠和交叉的发生不可避免时,在可以胜任相关环境治理任务的前提下,中央政府给予地方政府、主管机构给予其他机构、政府给予市场和网络更大的自由裁量权。

当环境治理过程中出现争端时,政府作为元治理者应首先进行协调,当不同治理模式之间的不兼容无法调和时,政府充当“上诉法庭”,以强制力作为“最后一招”进行政策的制定和实施。在不同社会群体间充当对话的主要组织者,利用政府特有的位置提供各种信息,帮助形成认知期望;通过调整政策加强较弱势力,重新平衡权力差异,加强社会凝聚力;尝试通过修改身份和策略能力,影响不同策略背景下个体和集体活动者的利益的自我认知,并影响改变他们策略和方法的偏好。

面对环境问题的复杂性,学习成为影响治理的重要因素。作为元治理者,政府各部门的管理者需要学习,需要知晓和理解层级治理、市场治理、网络治理的所有模式,否则很难在特定的情况下选择适当的治理模式或组合,更不可能做到避免模式间的倾轧。环境保护、法律、管理学、经济学等都是这方面管理者的必备知识,定期举办各种学习培训,考核公务员作为元治理者的素质并纳入晋升考核制度中,激励公共部门的管理者干中学、学中干,熟练掌握各种治理模式以及相应的工具和措施。

(三)环境元治理失灵及元治理水平提升的对策

(1)环境元治理失灵的原因

所有实践都有失灵倾向,元治理和共振也一样可能失灵。总结起来,在环境治理中运用治理模式组合主要有以下三个问题:首先,各种治理模式有其典型的失灵;其次,处理不当导致治理模式互相倾轧;最后,因为每种治理模式吸引人的内在逻辑,所以常被当作万灵药而有意或无意地忽视了其他治理模式。除了治理模式的局限性之外,如果面对的治理问题复杂性太高,元治理的复杂性不足也有可能导致元治理失败。Malpas和Wickham认为所有治理的努力都注定失灵因为其目标从未完全定义,并且开放于对治理的竞争尝试。许多案例中有效治理的可能性被非结构化复杂性和治理的具体目标所嵌入的因果链的动荡所渐渐破坏。

环境治理尝试失败是因为过于简化活动的条件、对于影响治理对象的因果关系缺乏知识或者没有预料尝试治理对象的变化引起的非预期后果的能力。当治理的对象是固有的非结构化的、复杂的系统时(如全球经济或环境问题)这个问题更加突出。这导致了一个一般化的问题:即使有充分的知识,治理的对象是不是永远都是可管理/治理的。在许多情况下,治理的成功和失败的一个重要方面是特定的时空修复,有时一些治理问题表面上似乎可以管理,其实是因为某些难以管理或治理的特征显现在未来或者其他地方,而没有在此时此地显现出问题来。

在策略学习方面可能存在问题。治理的对象易于变化或因为其嵌入的环境是动荡的,在这种情况下,一个时期学习到的知识和技能可能在治理尝试的下个阶段就不适用了,而治理主体的策略学习能力并不发达。

在多个人际的、组织间的、系统间层面上可能产生协调问题。这些层面通常是相关的,组织间谈判通常取决于人际信任。需要重视组织和制度的设计问题,以及代表者和被代表者双方的适当的主观性的培养。以北京市解决雾霾和拥堵为例,在某事业机构进行的一份民意调查中显示,半数以上受访者支持汽车尾号单双号限行成为常态,此调查结果一出却立即在互联网上招致广泛质疑,主要聚焦于这些所谓随机抽样的受访者是否能够代表北京市人民。此外,北京市将重污染企业外迁,虽然一些地区出于经济因素的考量欢迎企业迁入,但是也有许多地区反对为了北京的蓝天而污染自家。

(2)对环境元治理失灵的回应

公共管理者作为元治理者有其特有的行动逻辑。影响元治理者的行动原理的因素如下:行政和社会系统的文化、传统和历史;政治领导人的个人信念;对政府组织角色的社会期望;组合组织特征;问题的类型。其中问题的类型决定了元治理者需要理解特定的内部和外部治理环境,以及根据形势应用元治理策略:合并治理类型的元素;在治理类型间进行切换;维护和保持治理混合。“正确的”治理混合需要三种元治理者素质:意愿——根据现状考虑最好的治理混合的驱动力;自由裁量权——被用来允许人们做必需的事情,以及将这种自由裁量的空间应用到极限;能力——相关公共管理者要有采取多维视角的能力。设Ms为依据特定环境形势的最佳结果,Ws为意愿,Ds为自由裁量权,Cs为能力,则Ms = Ws×Ds×Cs。如果其中一种素质缺乏或者不足,那么公共管理者行动的结果也要受到连带影响。因此元治理者需要致力于提高所有的三种素质。同时,元治理者面对失灵,首先要有“意志的乐观主义精神”,坚持有效的、成功的治理一定存在并为此而奋斗,其次要能够及时评估部分成功的程度和失灵的程度,及时调整策略。

应该从三个维度对元治理失灵进行回应:

第一,在实践维度,为了保证弹性而对所有治理措施和方法(必要的多样性)进行精心培训。对“必要的多样性”的需求是基于承认复杂性。控制论中的必要多样性定理提出,尽管所处的环境动荡,为了保证一个给定系统在一个给定时间有特定值,控制器或者调节器必须能够提供与环境变化对系统影响的有效方式一样多的不同反作用[22]。这一原则对治理有重要含义,但是其本质是静态的。在动态和改变的世界中,自然的或社会的熵的力量将很快瓦解任何应用这个原则建立起来的预先定义的控制机制。因为在复杂世界中无限多种扰动会影响系统,需要努力最大化内部多样性(或差异性)来为系统在任何意外事件中做好准备。所以面对环境动荡,为了最小化元治理失灵的风险,需要熟悉所有的治理措施和方法以保证灵活改变策略和选择那些更成功的策略的能力。此外,因为治理的不同时期、不同局面、不同对象需要不同种类的政策组合,所以需要随着情形的改变平衡所有组成部分。维持必要的多样性从节约的视角看来似乎低效,但是它也提供了面对失灵的弹性的主要来源。如果经济的和政治的所有协调模式都是易失灵的,但不是全部失灵,那么协调的相对成功最终取决于当任何一种模式的局限性变得明显时切换协调模式的能力。

第二,在认识维度,比较市场、政府、治理失灵的效果,在不完全成功的情况下辨识哪些是可以接受的结果,并且定期重新评估目前活动产生期望结果的程度。复杂性要求我们批判性地思考策略选择性的含义,包括明确特定的治理对象,选择治理模式、与治理进程中的参与者协同等。这需要监督机制、调整机制以及重新评估目标,还要求我们学习如何学习反身性。通过重新认真定义治理的对象和目标,重新定义失灵和成功,提出最小化失灵和部分成功的概念。明确针对特定的治理对象和目标时能够接受的最小失灵的程度和视作成功的部分成功的程度。

第三,在哲学维度,元治理者要考虑到“失灵的中心性和不完全的必然性”。

五、结束语

解决复杂性问题需要运用复杂性的方法是元治理(metagovernance)理论出现的原因。根据这一理论,重新认识定位环境治理中的政府角色,力求各种治理模式的最佳组合与协作,或可在一定程度上帮助我们改善对环境治理问题的认识和政策设计导向。元治理借鉴了控制论等其他学科对于复杂性的研究,从复杂性方面解释了单一治理模式面对复杂性问题时的不足,为治理提供了新的视角。

(1)一个理论的产生并一般化的过程包括观察以及一系列相互联系的、一致的理念和模型,现有关于元治理各种概念和观点的许多分析仍是基于具体案例,还没有形成一套完整的理论框架。虽然学术界对于元治理还有诸多质疑,但是与此相对的,当下各国政府出台的政策或多或少与元治理的思想相吻合。对元治理的评价可以概括为“理论上受质疑,实践上受欢迎”,因此继续研究和完善元治理理论是十分有必要的。元治理理论能否形成以及如何形成新的范式尚无定论,即便如此,以批判理性主义的角度提出另辟新的治理道路的建议也是必要的。

(2)政府作为唯一存在于三种治理模式之中的治理主体必然成为元治理的主导者,从统治转变为“对治理的治理”要求政府的角色和作用发生变化。相比于当前治理理论的“社会中心”倾向,元治理理论主张将国家请回中心的位置,治理似乎又回到了“国家的影子”下。但是需要强调的是,和以前的“国家中心论”中国家高高在上、统治一切治理的形象不同,元治理提出的将国家请回中心的思想更加侧重于责任而非权力,从这种意义上说,国家更像是“同辈中的年长者”。通过设计协作制度,提出远景设想,以此治理协作,并对治理失灵负责。可以说离开了国家这一中心,各种治理模式的协调是不可能的。

(3)公共管(治)理中的绩效考量问题由来已久,并非元治理所特有。不同于企业等私人部门可以将绩效等同于经济效益,公共管理的绩效可以分为经济效益、政治效益和社会效益,因此许多文献将其称为公共管理“效益”而非绩效。企业的绩效多是即期的、可直接计算的,而公共绩效有许多体现在中期和长期效益,并且由于其强大的外部性、时空二维的复杂性,使得掌握有限信息的绩效考核难以做出准确的、综合性的评价,此外,政府所倡导的价值观等都属于无形成果,几乎无法量化。元治理效果有可能趋于一种纳什均衡,但是具体的收益函数如何确定还需要进一步研究。

注释:

① Law ofRequisite Variety,有些国内文献译作“必需变异度”,指管理系统的复杂性需要与管理对象系统的复杂性相适应。举例来说,一盏灯可以亮的花样越多,那么其开关也要相应越复杂.

② 图1表示随着时间的前进,市场和社会进入公共治理领域成为公共治理主体,层级治理包括国家,市场治理则由国家主导,市场参与,网络治理则是国家、市场、社会平等提供公共物品,共同进行公共治理。但是层级治理、市场治理、网络治理只是参与的治理主体扩大,并非包含关系,因为不同理想治理模式所使用的治理手段与内在逻辑不同.

③ 物理学概念,指两束光线之间相互干涉,这里借用这个物理学名词以表示三种治理模式之间的相互影响.

④ 制度厚度内涵主要体现在:大量各种各样的机构,为网络中的各种本地化或共同的实践活动提供基础;在各机构间建立有机联系,产生高度的相互作用,促进相互合作、交流及反射网络的形成;各机构间有着强烈的社区意识,即各部分围绕特定的议程、项目或区域的社会经济发展目标形成共同感.

参考文献:

[1] [美]弗兰西斯·福山著, 李宛蓉译. 信任-社会道德与繁荣的创造[M]. 内蒙古: 远方出版社. 1998: 171-183.

[2] Amin A, Thrift N. Globalisation, institutional thickness and the local economy[A]. Patsy Healey, Stuant Cameron, et al. Managing Cities: the New Urban Context[C],Chichester: John Wiley, 1995: 91-108.

- 护理干预对ERCP术后高淀粉酶血症及胰腺炎发生率影响分析

- 焦点式心理护理在急性心肌梗死患者护理中的应用效果

- 心内科护理管理中风险管理的效果

- 冠心病患者心脏康复护理研究进展

- 循证护理在急性心肌梗死并发心律失常护理中的应用

- 高血压脑出血微创穿刺引流术后的护理方法和效果分析

- 手术室护理中优质护理服务模式应用价值分析

- 优质护理在烧伤科护理中的应用效果观察及有效性分析

- 优质护理在胆管扩张合并急性胰腺炎中的体会

- 优质护理对减少泌尿外科患者术后泌尿感染的疗效

- 心内科微泵使用中的风险管理与护理方案分析

- 人性化护理在新生儿重症监护(NICU)的应用体会

- 风险控制在心内科护理管理中的应用研究

- 健康教育在糖尿病临床护理中应用的价值研究

- 分析骨科术后疼痛护理干预的实施效果

- 痔疮手术治疗中疼痛护理的应用效果

- 老年消化性溃疡的全科护理临床疗效评价

- 结直肠息肉摘除术后并发迟发出血原因分析及护理对策效果

- 探究人性化护理在儿科护理中的应用体会

- 肝硬化患者施行人性化护理干预的临床效果

- 溃疡性结肠炎患者进行舒适护理的效果

- 术前护理干预对起搏器植入患者术后顺利康复的促进效果观察

- 急性坏死性胰腺炎患者应用整体护理的效果

- 康复护理在脑卒中患者中的临床应用研究

- 皮肤优化护理方案治疗手足口病患儿皮肤疱疹的疗效

- preshape

- preshaped

- preshapes

- preshaping

- presharpen

- presharpened

- presharpening

- presharpens

- preship

- preshiping

- preshipment

- preshipments

- preshipped

- preshipping

- preships

- preshortage

- preshortages

- preshorten

- preshortened

- preshortening

- preshortens

- preshow

- preshowed

- preshowing

- preshown

- 量衷

- 量规

- 量角器

- 量识

- 量词

- 量词的二重性

- 量词短语

- 量词词组

- 量词重叠

- 量试

- 量贩店

- 量金买赋

- 量长度的器具

- 量长较短

- 量革履

- 量马路

- 量鼓

- 量:

- 釐

- 釐举

- 釐分

- 釐剔

- 釐务

- 釐和

- 釐妇