摘要:本文基于实地调研,结合云南省南盘江林业局的改革探索经验,通过对比分析,从经济效益、社会效益和生态效益三方面分析了家庭式林场在国有重点森工企业实施的效益,结论是:家庭式林场模式在重点森工企业实施可以取得经济效益、社会效益和生态效益的共赢和良性循环,其三大效益均优于未实施的重点森工企业。

关键词:重点森工企业 家庭式林场 经济效益 社会效益 生态效益

针对长期以来我国天然林资源过度消耗而引起的生态环境恶化的现实,国家开始实施天然林保护工程,在解决我国天然林的休养生息和恢复发展问题的同时完全改变了国有森工企业再生产循环过程,资金循环链也随之中断,企业的资金主要来源于“天保”工程建设财政补助性资金,国有森工企业的可持续发展成为一个重要的研究课题。

围绕天保工程区重点森工企业改革,学者进行了有益的探索:围绕重点森工企业禁伐后的转型方向和改革实践的研究,有学者认为重点森工企业可以向“事企分开”、“管用分开”,推进林场撤并,对林业资源进行配置重构等方向改革[1],按照建设现代林业的要求,根据相应企业森林资源及经营现状,森工企业可以向事业单位、现代林业企业、民营化或解体消亡四个方向进行战略性改造重组转型[2];关于重点森工企业改制中职工权益保障的研究,王艳增认为现有的职工保障体系并不完善,并在此基础上提出了完善职工权益保障的对策建议,其中包括加强财政支持力度、再就业服务体系的建设、政府职能转变、加强社会保障体系的建设[3]。关于天保工程区重点森工企业经营机制创新尝试存在的问题,有学者认为承包内容不完善、林木的经营权和所有权不明晰、无法发放林权证是现有创新机制仍然存在的三个主要问题[4]。关于停伐政策对重点森工企业及当地经济的影响研究,周心田认为木材采伐销售的主营收入地位消失后后续替代产业将成为企业经营创收的主要来源、林区下游产业陷入原料来源的短缺困境、林区金融业发展增速短期内会受到一定冲击、林区围绕木材采伐加工的部分从业人员将面临失业,地方解决就业工作困难加大[5]。

纵观上述研究成果发现,现有研究主要对重点森工企业的改革发展进行理论探索,缺少对重点森工企业改革的实践研究,因此,本文通过实地调查云南省的南盘江林业局、漾江林业局和红旗林业局三家重点森工企业,基于对职工年平均工资、造林面积等指标的对比,研究探讨了家庭式林场对重点森工企业发展的重要贡献。

一、家庭式林场的概念

“家庭式林场”的概念源于“家庭农场”,在2013年中央一号文件首次提出“家庭农场”概念,鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。与此同时,在集体林权制度改革明晰产权、放活经营、规范流转、减轻税费的改革背景下,制度安排与家庭农场相类似的家庭式林场也在全国各地蓬勃发展起来。它一般指以家庭为基本经营单位,以林业生产经营为主的商品经济实体,它是在林业承包责任制的基礎上发展起来的一种新型林业生产经营模式,具有规模化、集约化、商品化的特征,是新型林业经营主体的一种形式。

二、家庭式林场在天保工程区重点森工企业的应用

(一)案例点概况

南盘江林业局始建于1965年冬,是云南省17个重点森工企业和全国136个重点森工企业之一。1999年,开始实行属地管理,一分为四(曲靖麒麟区、师宗县、罗平县、丘北县)。现南盘江林业局为师宗县境内,下设三个林场,分别是一林场、加工厂和更新队,以国有林管护为主,森林管护面积59.6万亩,现有在职职工223人,离退休职工365人。自天保工程实施以来,南盘江林业局以天保工程实施为中心,生态林业与民生林业并重,不断改革创新经营管理体制,以林下养殖业为重点,大力发展后续产业,2001年在林区开展家庭式林场建设试点,2003年开始在整个林区推行家庭式林场建设模式。

(二) 案例点依托家庭式林场的改革举措

1.创办家庭式林场

南盘江林业局在发展其后续林业过程中,以家庭式林场为主要模式,积极争取公益林建设、森林抚育、棚户区改造等建设项目,把公益林建设和企业生存发展、职工致富结合起来,把家庭式林场的创办与速生商品林建设、中幼林抚育有机结合起来,按照谁造谁有、谁投资谁受益的原则,由职工个人承包荒山造林。从过去的单位集体造林转向职工个人承包造林和林农联营造林的家庭式林场。

2.发展林下经济

依托天保工程承包荒山到个人,鼓励职工开发林下资源,具体表现为:一是在林区根据各林场区域环境及立地条件不同建设600亩核桃基地、500亩热区水果基地、300亩杨梅基地;二是利用森林资源发展林下土鸡养殖,由单位提供技术指导、出栏每只补助10元并进行业务培训和相关基础设施投入,兴建龙头养殖基地2个,养殖点若干;三是在林区发展蜜蜂、香猪等特色养殖,单位对养殖户新增养殖的蜜蜂给予每窝60元的补助奖励;四是大力发展木本油料基地,种植油茶、核桃;五是发展林区特色种植,如薏仁、生姜、苞谷;六是依据区域优势及地方特色,让部分职工在林区内创办油茶、香菌、蜂蜜、木耳的加工包装作坊。

3.林业产业链延生

在师宗县城设立林副产品销售门市部销售林业特色产品,形成产、供、销一条龙服务,使产品生产销售逐步走向规范化、市场化。

4.积极开展林农联营造林

从2003年起,为了收回被农户私自开垦的轮歇地,实行了林场与农户联营造林的新方法:把以前私自开挖的国有林地收回,采取林农联营,利益分成,林场出钱、群众投劳的方式,双方签订合同,由南盘江林业局无偿提供苗木并付给种植和管护费,种植生态和经济效益兼具的树种。十三年来共联营造林5万余亩,其中职工与农户联营3万余亩,林场与农户联营2万余亩。

三、创办家庭式林场的效益评价

为便于对实施家庭式林场的效益进行对比分析,2016年8月,课题组实地调查了云南省3家重点森工企业,分别是南盘江林业局、红旗林业局和漾江林业局,其中红旗林业局和漾江林业局位于云南省大理州,均未实施家庭式林场改革,本文将其作为对照组。

(一)经济效益

本文选择实施家庭式林场前的2002年作为对比的基点。从产业发展、林场收入和职工收入三面分析经济效益。

1.带动相关产业发展

从林业第一产业来看,以树木森林为载体的家庭式林场生产经营活动从客观上淘汰了原有依靠砍伐林木获得局部与眼前利益的做法,以造林营林、森林抚育维护取而代之,从而提升林业第一产业内部基础产业(林木的培育和种植)的产业地位,优化林业第一产业内部的产业结构;从林业第二产业来看,以对第一产业和本产业提供的产品(原料)进行加工的产业部门逐步增多,优化了林业第二产业内部的产业结构。

2. 增加林场收入

首先,开展林农联营造林后,南盘江林业局虽无偿提供苗木给职工,但是职工按1-3元/亩向其支付地租(公路3公里以内3元,以外1元),同时轮伐期结束后南盘江林业局可以分得树木带来的全部收益的10%。按现行市场价估算,进入采伐期后,每亩产值达万元以上,林场将每年获得5000万的收益分成。其次,南盘江林业局推行三园(核桃园、水果园、杨梅园)建设,目前已经完成建设工作,预计2017年可以挂果产生效益。其三,师宗县城林副产品销售门市部拓宽了林场收益增加的途径。

3.增加职工收入

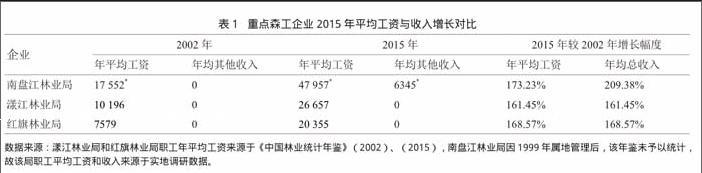

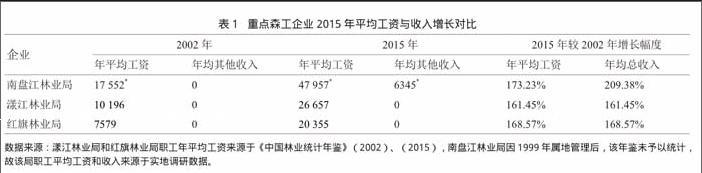

发展家庭式林场模式的经济效益突出表现在促进林区职工增收上。表1显示,2002年未推行家庭式林场前,南盘江林业局职工年平均工资高于漾江林业局和红旗林业局(因南盘江林业局尚有21万亩商品林经营),分别是漾江林业局和红旗林业局的1.72倍和2.32倍。南盘江林业局开始全面推行家庭式林场之后,2015年较2002年职工平均工资增长了173.23%,年平均总收入增长了209.38%,职工工资及总收入增长率均高于漾江林业局和红旗林业局。说明家庭林场的实施带来更高的职工增收。

(二)社会效益

1.促进劳动力回流林区

林下种、养殖业使南盘江林业局在林区基本实现了在职职工人均拥有一片100亩以上的速生商品林,有一个10 ~ 20亩的果园,有一群50只(头)以上的家畜或者一群100只以上的家禽,有一个5亩以上的小苗圃,这不但提高了职工生活保障,而且,管护森林、发展种养产业均需要增加劳动力投入,因此,该局发展家庭式林场,使农村在经济收入、发展机会、生活质量等方面产生了不低于城镇的比较优势,促进劳动力回流到林区,带动了劳动力的就近就业。

2.重构家庭文化

职工有了稳定的家庭、基本的保障,确保了职工个人和林区社会趋向于稳定,在一定程度上缓解了农村留守老人无人照顾赡养、留守儿童缺少父母关爱等严重的社会问题,有利于重构家庭文化。

(三)生态效益

1.造林数量和质量提高。

管护的“家庭责任制”,增强了职工造林、护林、管林的积极性,南盘江林业局2011-2015年期间的造林面积(含封山育林和人工造林面积)为8.2万亩,森林抚育面积为16.5万亩。

2.林区生态环境质量稳步提升

首先,实行全面停止天然林采伐后降低了森林资源的消耗,森林覆盖率五年间由52%增加到58.2%,工程区59.65万亩的森林得到休养生息和有效管护;其次,濒临灭绝的动植物多样性和数量大幅度增加,濒临灭绝的猴子、穿山甲、白腹锦鸡等野生动物数量大量增加,植物物种增加了10余种;再次,林区的水土流失明显减缓、生态环境明显改善,森林生态系统得到了有效修复,泥石流、滑坡等自然灾害几乎不再发生。

3.有利于生态文明建设。

从整体角度来看,这种家庭式林场模式含有丰富的生态文明价值理念,能够正确指导生产实践、保护生态环境,实现人类和社会永续发展,同时生态文明的建设对构建美丽中国同样具有重大的现实作用和深远的影响。

四、结论及建议

(一)结论

经上述对比分析可以看出,南盘江林业局实施家庭式林场改革后,经济效益、社会效益和生态效益上均优于未实施的重点森工企业,家庭式林场的尝试实现了经济效益、社会效益和生态效益的共赢和良性循环,是重点森工企业改善民生问题,加快企业转型发展的有益尝试,也为构建民生林业奠定了坚实的基础。

(二)建议

1.政府出台政策,加大对林业新型经营主体的扶持力度。

由于林业投资周期长,回报慢,风险大,以家庭为单位的经营使职工和林农在收入较低的情况下还要维系林业投入,在一定程度上加重了家庭负担,同时,林业本身具有较强的正外部性,政府应保护林区职工和林农造林、护林和管林的积极性,出台对新型林业经营主体的扶持政策,通过安排专项资金、政策性信贷、保险等金融手段,解决新型林业经营主体资金投入不足及发展风险问题。

2.林场搭建平台,进一步延伸产业链。

由于南盘江林场现有果园、家禽养殖的产出并没有大量对外销售,只是内部消化。林业第三产业的销售服务跟不上产出,从事产品储藏、运输、销售的平台滞后,使林产品生产与开放市场对接不上,影响了职工和林农的家庭利益和林场收入。因此,一方面建议林场搭建与销售及储运企业、林合组织的合作平台,延伸后续产业。另一方面,应协调有关部门加大对家庭承包户的培训,包括种养殖技术培训、创业培训,鼓励农户通过电商平台实现林产品销售,突破地域限制。

家庭式林场与天保工程区重点森工企业改革的有机整合既是天然林禁伐后森工企业寻求资金来源的大胆尝试,又是解决职工生计的重要出路,如何进一步处理好家庭林场的林地适度集中,进而实现集约化,如何将分散的家庭式林场纳入到市场化、规模化、专业化和产业化的生产中,重构林业经营新体系,如何发挥重点森工企业在林业经营新体系中的作用将是下一步探讨的重点。

参考文献:

[1] 苏祖云,刘义,艾畅,曾德梁,李丝丝,王军辉,韩登媛,费勇,屠瑾玉.重点国有林区森工企业的改革实践与思考——以吉林省和龙林业局改革发展为例[J].林业资源管理,2012(3):6- 9+19.

[2] 李月.云南省“天保”工程区重点森工企业改革思路探讨[J].林业调查规划,2008(4):108- 111.

[3] 王艳增.陕西省国有森工企业改制职工权益保障问题研究[D].西安:西北农林科技大学,2008.

[4] 司志超.创办家庭生态林场是国有重点森工企业经营机制创新的大胆尝试——广南县清水江林業局创办家庭生态林场的启示[J].林业调查规划,2003(4):97- 100.

[5] 周心田.内蒙古重点林区天然林停伐政策对森工企业及当地经济的影响调查[J].北方金融,2015(7):36- 39.

- 浅议地方史志研究对培育文化自信的作用

- 浙西南革命“宝贵胜利”的七条经验启示

- 邓小平民族团结思想对铸牢中华民族共同体意识的启示

- 管子治国思想与全面从严治党的历史呼应

- 美国专利侵权惩罚性赔偿的经验及启示

- 财产的四阶演变

- 霍克海默大众文化批判理论及其当代启示

- 当代生态思想与马克思主义哲学的融合研究

- 以实践为基础的马克思主义主体发展哲学的价值

- 自动驾驶汽车交通事故侵权问题探析

- 知识产权滥用问题研究

- 允许抑或禁止:外卖进校的法律问题分析

- 新型电信网络诈骗案中高校学生被骗情况法律分析

- 举办方与民办高校之间的法律关系研究

- 公司公章在合同行为中的法律效力

- 如何认定国家工作人员指定请托人捐款的行为

- 流浪动物致人损害责任研究

- “短视频”侵权及其责任承担的法律分析

- 疫情影响下劳动争议纠纷的法律思考及浅析

- 教育惩戒权的法理基础和立法审视

- 关于机动车“捆绑式”年检的法理学思考

- 关于传播传染病的刑法学研究

- 事实契约理论与我国合同法初探

- 民事实体法法律要件之分析

- 我国民商事法律实践中公共政策运用问题初探

- motorbike

- motorbiked

- motorbiker

- motorbikers

- motorbikes

- motorbiking

- motor boat

- motorboat

- motorboated

- motorboater

- motorboaters

- motorboatings

- motorboats

- motorcade

- motorcaded

- motorcades

- motorcading

- motor car

- motor-car

- motorcycle

- motorcycled

- motorcycles

- motorcyclist

- motorcyclists

- motordoms

- 飞黄腾达

- 飞黄腾达的征兆

- 飞黄腾达的途径

- 飞黄腾达,晋升高位

- 飞黄莺子

- 飞鼠

- 飞龙

- 飞龙乘云

- 飞龙在天

- 飞龙子

- 飞龟

- 飞(非)礼

- 食

- 食三

- 食不下咽

- 食不二味

- 食不充口

- 食不充肠

- 食不充饥

- 食不兼味

- 食不兼肉

- 食不化

- 食不厌精

- 食不厌脍

- 食不干味