摘要:基于SCI与CSSCI论文、科技发明专利以及承担国家级基础研究项目等指标,考察了河南省19所具有硕士学位授权本科高校的科研绩效与协同创新现状。研究结果显示,河南省本科高校在自然科学基础研究、人文社科基础研究以及工程应用研究三个领域已经形成了不尽相同但较为显著的分层结构。在协同创新活动中,郑大与河南师大是19所高校从事基础研究最常选择的省内合作机构,中科院与985/211院校则是他们省外合作机构的主要备选对象。19所高校科技发明专利的机构合作比率较低,具体表现为合作机构少,合作频率低。此外,参与19所高校省级协同创新中心建设的协作单位与19所高校主要的科技发明专利合作单位并不一致。

关键词:河南省本科高校 科技发明专利 SCI论文 协同创新

中图分类号:G311 文献标识码:A

1 引言

协同创新的概念最初来源于“协同制造”与“开放创新”,是一项较为复杂的创新组织方式,具体表现各个创新主体要素在一定机制引导下通过系统优化进行合作创新的过程[1]。高校协同创新则是指高校内部各学科之间、高校与高校之间、高校与科研院、高校与企业研发团队、生产团队,或政府或行业管理机构之间针对科学前沿、行业产业、区域发展以及文化传承与创新等国家或区域战略等课题,通过政府部门、科技服务中介结构或金融机构的引导和机制安排,共同完成的创新活动[2]。2011年4月,时任中共中央总书记的胡锦涛同志在庆祝清华大学建校100周年大会上发表讲话,讲话中指出:要积极推动协同创新,鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作,建立协同创新的战略联盟,促进资源共享,努力为建设创新型国家做出积极贡献[3]。此后,我国高校的协同创新活动进入了一个快速发展阶段。2014年4月,教育部与财政部正式联合印发了《2011协同创新中心建设发展规划》(以下简称“2011计划”)等三个文件的通知[4],表明发展和推进“高校协同创新”活动已经成为提升我国高等学校整体创新水平,促进高等教育持续健康发展的又一重大战略部署[5]。在各类高校参与的协同创新活动中,包含了多种协同形式,如校校协同、校政协同、校企协同、校所协同、国际协同等形式[6]。值得注意是,在以往的协同创新的相关研究中,研究者往往聚焦于校企协同、校院协同或校政协同[7-9],而对高校专业特色、优势学科对协同绩效的影响等方面的关注有所不足[10]。

本文基于SCI与CSSCI论文、科技发明专利以及承担国家级项目等数据,考察了河南省19所具有硕士学位授权的本科的科研绩效与协同创新现状,旨在为协同创新研究提供一些新的研究视角,同时也希望能为河南省高校协同创新活动的开展以及各高校协同创新中心的建设提供一些参考意见。

2 数据与方法

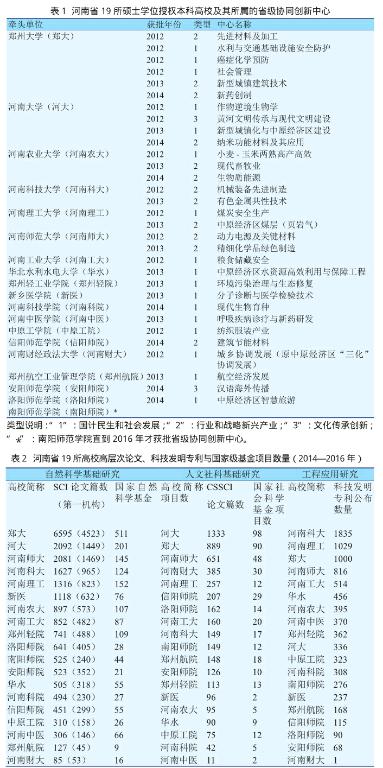

由于评审机制较为科学公正,且主要聚焦于科研绩效的评估,能获得硕士研究生学位授权的高校一般都被认为具有较为优良科学研究水平。依据中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com. cn/)官方公布的信息,河南省地方目前共有19所具有硕士学位授权的本科高校,既是河南省高校科学研究的中堅力量,更是河南省高校协同创新活动的主力军,作为主持单位涵盖了绝大多数2012-2014年河南省教育厅批量认证的省级协同创新中心(解放军信息工程大学包含了其中2个),见表1。

表1中列出了19所硕士学位授权高校名称及其在2012-2014年被河南省教育厅批量认证的协同创新中心名称,各高校的简称也一并提供以便于后续描述。需要说明的是,本文的研究时段设定为2014-2016年,2015年及其后认定的高校省级协同创新中心功效尚不足以充分展示,因而包括互联网医疗与健康服务(郑大,2015年)以及南水北调中线水源区水安全(南阳师范学院,2016)等几个最近两年建立的省级协同创新中心未列入考察范围。

本文数据主要由论文、科技发明专利与国家级基金项目三部分构成:论文的发表时间均限定为2014-2016年,理工科论文数据主要来自科睿唯安(Clarivate Analytics,原汤森路透知识产权与科技)的SCI数据库,文献类型限定为研究型论文(Article);人文与社会科学论文数据主要南京大学中国社会科学评价研究中心编制的CSSCI数据库。专利数据主要来自中国知网专利数据库(www.cnki.net),且仅限于科技发明专业,创新性相对较低的实用新型与外观设计专业不在统计范围之内,申请日期设定为2014-2016年,而公开日则截止到2017月6月1日。国家级基金项目的统计均以批准日所在年份为准,同样设定为2014-2016年,自然科学类的国家级基金项目数据来自国际自然基金委员会,而人文社科国家级基金项目的数据则来自哲学社会科学规划办公室公布的信息。

3 结果与分析

3.1 19所高校总体研究水平的对比分析

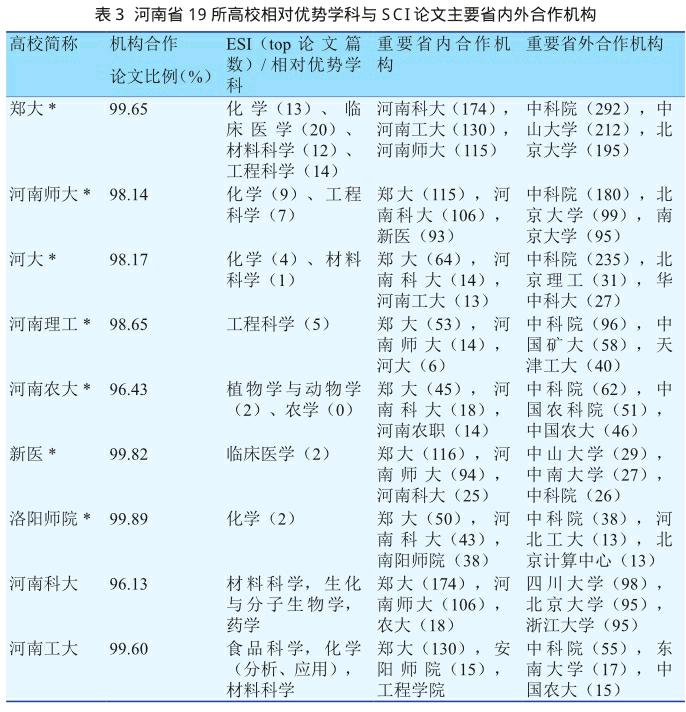

表2给出了19所高校2014-2016年高层次论文、国家级项目以及科技发明专利公布数量。其中,SCI论文不仅提供全机构论文的篇数,第一机构论文篇数也一并提供,与国家自然科学基金项目数一并用于测度自然科学基础研究水平,CSSCI论文篇数与国家社社会科学基金项目数用于测度人文社科基础研究水平,科技发明专利数量则用于测度工程应用研究水平。从表2所列19所高校的3组数据可以观察到以下3个特点:

第一,19所高校呈现出相对显著的分层特征,在表中用水平横线进行了区隔。在自然科学领域,除去郑州航院与河南财大两个财经管理为主要特色的高校,其余17所高校大致分为4个层次:郑大处于遥遥领先的地位,无论是SCI论文篇数还是国家自然科学基金项目数量,都远高于其后的河大、河南师大2~3倍;河大、河南师大、河南科大与河南理工4所高校处于第二梯队,SCI论文篇数均在1000以上,而自科基金数量则在100以上;第三梯队新医、河南农大、河南工大和郑州轻院无论是SCI论文数量还是自科基金项目数量则基本能保持在6~9名的位置,属于具有专业特色的综合性院校;华水、河南中医等8所高校与第三梯队院校存在较为显著的数量差距,这与他们相对单一的学科构成(中医学、水利与师范)有一定关联。而在人文社科领域,河南、郑大和河南师大3所教育部与河南省共建高校位于第一集团,无论是CSSCI论文篇数还是国家社科基金项目数均明显高于第二集团;以河南财大为代表的10所高校位于第二集团,主要包括财经、综合性工科与师范三类特色高校;以新乡医学院、华水为代表的6所专业性理工科高校在人文社科领域的处于相对劣势的地位,位于最后的第三集团。工程应用研究领域大体也可以分为3个层次,综合性理工科院校的表现明显优于同级别的师范类院校与综合性高校,如河南科大、河南理工优于郑大与河南师大,河南工大、华水优于河大等。

第二,除去郑大、河南师大与河南理工等个别院校,几乎没有高校能同时在三个领域同时保持较为靠前的位置。虽然师范类院校的学科研究范式使得其在人文社科的基础性研究方面相对于工科学校略占优势,但其在工程应用研究领域则表现出不足的一面。不难发现,工程应用研究中第三梯队几乎被师范院校包办。

第三,在基础研究领域,高校的发表的论文数量与其获得的国家基金数量并非总是正比例关系。例如,新医的SCI论文篇数(1118)明显多于河南农大(897),但是国家自科基金的项目数却不及(76:107)后者。虽然两个高校都有学科入选ESI,但是河南农大的相对全面的学科分布特征使得它在项目数上占据了优势。这种情况表明,在进行院校间科研绩效比较时,应避免使用单一指标。

3.2 19所高校的创新协同机构分析

或许是缘于河南省2017年之前的职称政策——文科职称论文均要求“独著”,河南省高校人文社科类论文的合作成果较少,难以具有统计学上的意义。因此,在解析19所高校的协作机构时,只能围绕SCI论文与科技发明专利作者/发明人的所在机构进行。

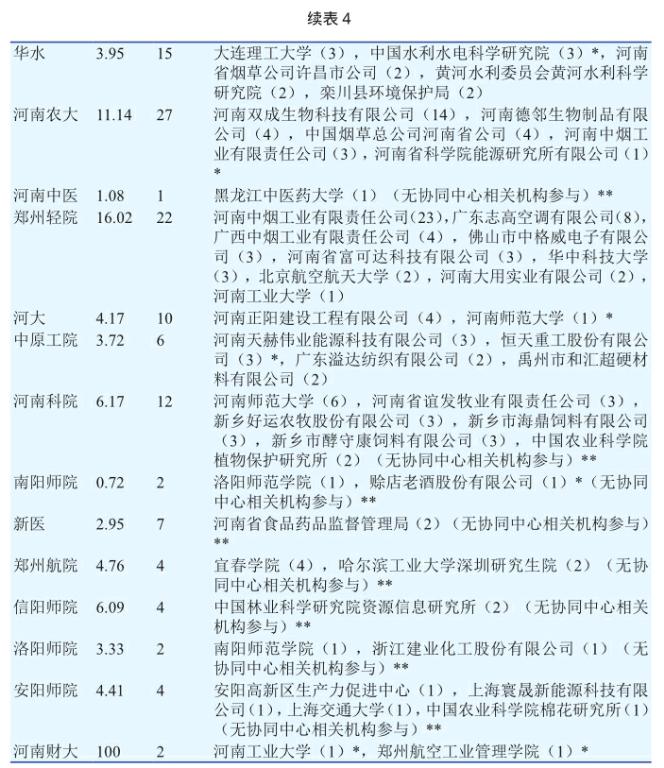

在本研究中,将SCI论文合著数量排在前三位的机构定义为主要合作机构,并依省内与省外与省外分别统计。同时,根据各高校的SCI论文学科分布数量、ESI学科的分布,还统计了各高校的相对优势学科,相关数据列于表3。ESI通过对科研机构近10年国际期刊论文的统计,按总被引频次的高低,分22个专业领域排出居世界前1%的研究机构、科学家、研究论文,是目前测度科研机构国际学术声誉的重要指标[11]。根据2017年6月的数据,河南省共计有包括郑大、河南师大、河大与河南理工等7所高校的学科入选ESI高被引学科,在表3用“*”进行了标注,其中所包含的顶尖论文(top paper)篇数也一并提供。

从表3提供的学科数据与合作机构数据可以发现以下几个现象:

第一,除郑大外,其他高校不仅ESI学科数量较少,顶尖论文数量更是屈指可数,说明河南省高校整体科研水平还需要进一步提高。以河南农业大学为例,经管其农学特色支撑其植物学与动物学、农学两个学科进入ESI,但是其近10年的顶尖论文只有2篇,且与农学直接相关的顶尖论文甚至出现了空白。

第二,除中科院外,省内外高校是19所高校SCI论文的主要合作机构,显示高校间的合作是各高校在基础研究中主要的协同创新形式。

第三,郑大与河南师大是19所高校从事基础研究最常选择的省内合作机构,中科院与985/211院校则是省外合作机构的主要备选对象。

第四,专业对口是19所高校选择协作对象的依据之一。例如,河南农大的主要合作机构中包括了河南农职(河南农业职业学院)、中国农科院與中国农大等农林特色研究机构;河南理工与华水的协作机构中则包含了中国矿大;师范类院校间的协作更为普遍。

与SCI论文的90%以上的机构合作率不同,19所高校的科技发明专利的机构协同比率非常低。如表3所示,除河南农大(11.14%)、郑州轻院(16.02%)与河南财大(合计1项协作发明专利)外,其余高校科技发明专利的机构协作比例均不超过10%,相当一部分高校甚至不到5%。不仅如此,19所高校专利合作的机构数量也较少,几乎一半以上的科技发明专利的协作伙伴数量不超过10个。

这些数据表明,对于科技发明专利成果,河南省内高校更倾向于独立完成。

在合作对象方面,与SCI论文合作主要以高校间合作为主,科技发明专业的协作主要在高校-企业之间,体现出科技发明专利面向应用创新的特征。但值得注意,许多校企间合作的频度十分有限,3年合计不超过3次。但是,也有个别企业,河南中烟工业有限责任公司(郑州轻院)、焦作市华鹰机电技术有限公司(河南理工合作伙伴)、国家电网公司(郑大合作伙伴)与河南双成生物科技有限公司(河南农大合作伙伴)与河南省内高校进行了卓有成效的科技研发,3年期间合作申请的科技发明专利都在10项以上。另一点引起注意的是,与之前的预想不同,参与19所高校省级协同创新中心建设的协作单位与19所高校的主要的科技发明专利合作单位并不一致,甚至不少高校的主要专利研发合作机构没有一个属于其省级协同创新中心的协作建设成员。

4 结论与讨论

通过论文、国家级项目与科技发明专利的统计分析,初步评估了河南省19所具有硕士学位授权本科高校的科研水平,并对他们的协同创新活动中的协作机构进行了考察,主要研究结论如下:

第一,河南省本科高校在自然科学基础研究、人文社科基础研究以及工程应用研究三个领域已经形成了不尽相同但较为显著的分层结构。在自然科学基础研究方面,郑大遥遥领先,河大、河南师大紧随与河南科大、河南理工形成第二梯队,构成河南自然科学基础研究的中坚力量;在人文社科研究方面,河南、郑大和河南师大3所教育部与河南省共建高校位于第一集团,而以河南财大为领头的10所组成的第二集团,主要包括由财经、综合性工科与师范三类特色高校构成,典型的理工科高校(如新医、华水)则“敬陪末座”;在工程应用研究方面,处于第一层的河南科大、河南理工、郑大(继承了老郑州工学院的工科)与河南师大属于河南省内的老牌理工科院校,而人文社科研究较有优势的师范类院校则处于相对劣势的水平。

第二,在学科方面,除郑大外,河南省目前还有6所高校的学科进入ESI学科统计,但这些高校不仅ESI学科数量较少,顶尖论文数量更是屈指可数,说明河南省高校整体科研水平还需要进一步提高。

第三,河南省高校SCI论文机构合著率均在90%以上,高校间的合作是河南省SCI论文机构合作的主要形式,郑大与河南师大是19所高校从事基础研究最常选择的省内合作机构,中科院与985/211院校则是他们省外合作机构的主要备选对象。19所高校的科技发明专利的机构协同比率非常低,具体表现为合作机构少,合作频率低。参与19所高校省级协同创新中心建设的协作单位与19所高校的主要的科技发明专利合作单位并不一致,甚至不少高校的主要专利研发合作机构没有一个属于其省级协同创新中心的协作建设成员。

虽然河南农业是省内较早具有博士学位授权的高校,且农学学科无论是在国内还是国际均具有一定影响,但其在论文、国家基金项目数与科技发明专利公布数量上均表现出与其声望不一致的水平。从目前的统计指标来看,如果因为过于将相关资源向农学倾斜而影响到其他学科的发展,似乎并非是最佳的学校长期发展战略。此外,在19所高校中,不少高校的主要专利研发合作机构没有一个属于其省级协同创新中心的协作建设成员或者并非主要协作成员,笔者认为可能是缘于两方面的原因:第一,部分高校省级协同创新中心的任务偏向人文社科领域的应用研究,与工程应用研究无关。其次,高校的内部的优势学科未必省内领先,但却是外部机构的主要合作方向;而高校内部处于相对次一级地位的学科则因为具有地区特色更为高校科研同行所认可。

參考文献:

[1] 陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究, 2012,30(2): 161- 164.

[2] 李忠云,邓秀新.高校协同创新的困境、路径及政策建议[J].中国高等教育, 2011(17): 11- 13.

[3] 胡锦涛.在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话[J].清华大学教育研究, 2011(3): 1- 4.

[4] 教育部,财政部.教育部 财政部关于印发《2011协同创新中心建设发展规划》等三个文件的通知[Z].教技[2014]2号.2014- 04- 05.

[5] 仲崇娜,苏屹.高校协同创新平台组织结构与运行机制研究[J].科技进步与对策,2015(6): 29- 34.

[6] 颜军梅.高校产学研协同创新模式分类及实现路径研究[J].科技进步与对策,2014(18): 27- 31.

[7] 刘克寅,宣勇.高校与企业开展合作创新的匹配规律及对策研究——以浙江省校企合作创新为例[J].高等工程教育研究,2014(4):50- 56.

[8] 唐跃工.校企合作共建服务类应用本科人才培养基地的研究[J].管理观察,2016(31): 157- 160.

[9] 朱兆斌.科研成果横向转化绩效研究——基于东南大学与企业横向科技合作情况分析[J]. 中国高校科技,2015(1): 86- 89.

[10]曹志鹏,潘启亮.我国高校间科研创新合作现状——基于2014年合著论文的社会网络分析[J].科技管理研究,2017,37(1): 93- 98.

[11]王颖鑫,黄德龙,刘德洪.ESI指标原理及计算[J].图书情报工作,2006,50(9):73- 75.

- 当代付费产品发展困境及应对策略探究

- 新时代加强大学生网络法治意识教育路径探析

- 新常态下我国应用型高校双创教育区域服务能力研究对策

- 中医药文化融入医学人文教育的价值及其途径探析

- 大学生绿色行为及其影响因素研究

- 基于区域经济发展的高职英语人才培养改革路径探索

- 学前教育教师课程创新研究

- 会计专业应用型人才的岗位胜任力培养研究

- 高校注册会计师后备人才培养困境与理性选择

- 女大学生就业中的困惑及对策

- 大学生中小企业就业意愿及影响因素研究

- 现代企业档案管理工作的信息化建设研究

- 校企联系强度测度研究

- 供电公司电力产品最佳预留量动态定价分析

- 灰水足迹与经济发展的关系研究

- 慈善捐赠对企业绩效的影响研究

- 陕西A企业有限公司存货管理分析

- 浅议企业经济管理在知识经济下的创新与实践

- 版权小额求偿权的法律困境与对策

- 建筑企业的合同风险及其防范

- 关于完善民族教育福利政策的思考

- 社区居家养老模式下养老设施的建设现状与优化建议

- 上海市退休老人参与“时间银行”养老模式意愿影响因素研究

- 大米企业根据所含元素种类创新品牌定位的研究

- 考虑采用不同销售渠道的竞争制造商闭环供应链回收模式决策研究

- unpilfered

- unpillaged

- unpillared

- unpillowed

- unpinched

- unpinioned

- unpinked

- unpioneering

- unpious

- unpiouser

- unpiousest

- unpiously

- unpiped

- unpiqued

- unpirated

- unpiratical

- unpiratically

- unpiteous

- unpiteously

- unpitifully

- unpitifulnesses

- unplacated

- unplacatory

- unplacid

- unplacidly

- 青史不泯

- 青史传名

- 青史名留

- 青史垂名

- 青史标名

- 青史永垂

- 青史流芳

- 青史留名

- 青史留芳

- 青叶子

- 青君

- 青吹

- 青哥儿

- 青唇

- 青啤

- 青喜

- 青囊

- 青囊秘学

- 青地

- 青圻

- 青坊青宫

- 青垒

- 青埂峰

- 青城山

- 青基会