赵静敏

[摘 要]本文在相关文献研究基础上,通过探讨科技创新对国际贸易影响的机制和作用途径,利用现代计量经济学模型,就江苏省科技创新与外贸增长的关系进行了实证分析,并结合江苏经济发展实践,提出关于转变外贸增长方式的政策建议。

[关键词]科技创新;外贸增长方式;实证分析

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.14.026

[中图分类号]F20;F224.0[文献标识码]A[文章编号]1673-0194(2009)14-0075-04

一、引 言

国家“十一五”规划提出:“应按照发挥比较优势、弥补资源不足、扩大发展空间、提高附加价值的要求,积极发展对外贸易,促进对外贸易由数量增加为主向质量提高为主转变。在

优化出口结构方面,应以自有品牌、自主知识产权和自主营销为重点,引导企业增强综合竞争力。”对外贸易作为经济增长的重要支柱和排头兵,实现其增长方式的转变尤为重要。

转变外贸增长方式,实质上就是寻求合理的外贸增长途径和运作机制,即动态比较优势的持续获得和贸易利益的可持续增长。现阶段,我国外贸的增长,主要是依靠劳动力、土地、资金、资源等要素的投入增长实现的,外贸的核心竞争力不强,外贸增长的质量和效益不高,抗风险能力较低,遇到的摩擦和冲突不断增加。转变外贸增长方式已经成为近年来外贸领域所探讨的重要问题之一。

二、相关研究文献回顾

(一)理论上的研究

从技术与贸易的关系看,迄今为止的国际贸易理论体现出两种思路:一种是古典主义和新古典主义的共同看法,即国际贸易和专业化分工由既定的劳动生产率或资源禀赋优势决定,技术是外生给定的和不变的;另一种是新李嘉图主义或新技术流派的观点,认为国际贸易是技术创新或技术差距的结果。

古典贸易理论中,李嘉图的比较优势理论假设生产技术是给定的外生变量,生产规模报酬不变。各国之间开展贸易的基础在于它们生产同一产品或同质商品的成本差别,产生成本差别的基本原因是各国生产该商品时劳动生产率的差别,因此技术差别是引致的价格差成为国际贸易和国际分工的原因。赫克歇尔和俄林的资源禀赋学说认为资源禀赋的差异和产品要素比例的不同是产生成本差异和比较优势的原因。不同国家之间的生产技术相同并且保持不变是资源禀赋学说的一个重要假设,该假设由于与实际差距较大,受到其他理论的不断批评。

新贸易理论将国际贸易、技术进步、不完全竞争、规模经济和经济增长等结合起来研究,将技术作为一种内生变量,不仅讨论技术对贸易的影响,也分析国际贸易、经济增长在技术进步中的作用。Posner和Vernon分别提出了技术差距理论(Technlogy Gap Theory)和产品生命周期理论(Product Life Cycle Theory),他们将国家间贸易与技术差距联系起来,认为作为技术创新的知识密集型产品大多是在发达国家创造发明的,随着产品标准化程度的提高,该产品的生产和出口逐渐由原发明国转向其他国家。克鲁格曼指出,随着技术的进步,技术先进国家的生产扩大,同时相对工资上升,但是相对工资的上升比生产部门的收益小。结果先进国家从技术进步中获得收益,同时后进国家的贸易条件得到改善。因此技术先进国具有在相对新产品上的比较优势,而技术后进国对那些已经掌握相关技术的相对老的产品上具有比较优势。

许多学者认为一个国家必须有开发型的科技创新,才能缩短与先进国家的技术差距,甚至在技术上领先。同时,技术创新或开发型技术进步也是推动国际贸易发展重要动力之源,它是一种投资、开发与研究的结果。技术创新是需要大量投资和研究的,因此,只有在保证这些投资能够获利的条件下,

企业才会去研发新技术。因此,一国能否获得大幅度的开发型技术进步,需要两个必要条件:①对知识产权的保护,因为没有保护的话,企业开发新产品所冒的风险与其收益不对称,也就没动力去投资、研究。②要鼓励对科研的投资。

(二)实证方面的研究

Wyn Morgan和Bruce Morley在对欧盟内8个国家的国际贸易和技术进步的检验中发现,只有德国和英国显示了技术进步促进出口的长期因果关系,法国和爱尔兰显示了出口促进技术进步的长期因果关系。尽管基于企业样本的大多数实证结果都显示,出口企业比非出口企业具有高的生产率,但是出口和生产率之间的因果关系仍然不是很明确。Marin和Yamada对美国、英国、日本和德国等工业化国家的实证分析发现,出口促进了技术进步。

Lemoine用实证的方法研究中国的对外贸易,认为中国快速增长的出口得益于生产的国际分工一体化。这种加工贸易帮助中国实现了生产技术水平的提高。但是这种基于进口技术和国外在中国分支机构的出口导向型工业,对本国的生产水平提高和国内产业间技术扩散的影响却很有限。

国内对外贸增长方式转变的研究主要有以下几个方面:要使外贸得到可持续发展,必须转变外贸增长方式,走循环经济模式的发展道路。中国要实现由外贸大国向外贸强国的转变,就要转变外贸增长方式,因此我国要改善贸易条件,避免出口贫困化,并适当选择出口产业,关注出口收益。要转变我国的经济增长方式就要实现外贸增长方式的转变。

可见,由于科技创新可以改变一国的资源配置情况,因而在一定程度上决定了国家间的贸易模式。因此,本文将科技创新与贸易增长二者相结合进行理论和实证分析,以了解科技创新促进贸易增长方式转变的机制、路径和原因等。

三、技术创新影响国际贸易的机制探讨

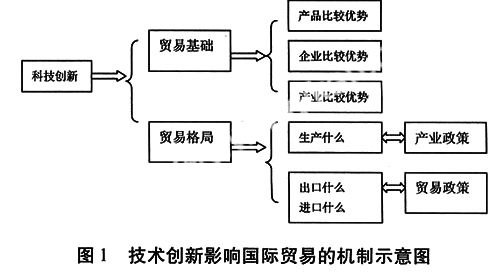

与其他影响贸易的因素一样,技术创新一般是通过影响贸易基础与贸易格局来发挥作用的。

在决定贸易基础方面,技术创新首先是对各种要素发挥其巨大的影响作用,能够改变土地、劳动和资本在生产中的相对比例关系,极大地提高资源的利用效率。然后以此为基础,可以通过对产品、企业、产业施加影响而产生相应的比较优势。一旦贸易基础得以确立,贸易格局随之便会确立,则一国生产什么,出口什么与进口什么的问题就会迎刃而解。由此看来,技术进步不仅决定一国比较优势的大小,还与其产业政策和贸易政策密切相关。技术进步影响一国对外贸易的机制如图1所示。

本文运用技术差距模型来解释技术进步与贸易格局。技术差距模型认为,技术和人力资本一样,能够改变土地、劳动和资本在生产中的相对比例关系。技术比人力资本的作用更为重要,人力资本仅仅能够提高劳动生产率,而技术却能够提高土地、劳动和资本这三者的生产率。新产品总是在发达国家首先诞生,其他国家由于技术差距要等一段时间之后才能进行模仿性生产,在这一段时间内便存在着贸易的机会与可能性。其贸易格局为:技术创新的发达国家出口新产品,进口传统产品;落后国家则进口新产品,出口传统产品。因此,一国只有不断地加快技术进步的速度,才能成为在国际分工与贸易中不断保持比较优势的受益者。

综上,技术创新主要通过对要素使用效率的提高、经营成本的节约、原有产品品质的改进和新产品的开发等方式,来实现出口产品的价格和非价格竞争力,从而提高出口产品的国际竞争力。同时,技术创新的迅速发展引起了一系列新兴部门的出现及传统部门的衰弱,使高附加值、高技术含量的产品在出口贸易中的比重不断上升,从而改变了出口贸易的产品结构。所以技术创新有利于出口商品产业结构的升级,促进外贸方式的转变。

四、科技创新与外贸增长的实证分析——以江苏省为例

- 试论信息技术与初中英语教学的深度融合

- 略论高中文言文有效教学的策略

- 初中班主任德育教育中如何有效实施激励策略探讨

- 信息技术在小学语文教学中的应用研究

- 高中历史核心素养的构建策略

- 浅谈如何提高探究性活动在高中政治课堂中的有效性

- 教师如何指导高三学生高考英语阅读得高分

- 初中语文课的记叙文阅读教学指导方法阐释

- 浅谈基于导学案的高中数学课堂教学构建的实践与研究

- 高中化学教学中学生自主学习能力的培养

- 高中班主任工作中构建“以人为本”的班级管理策略

- 学科核心素养视角下的高中化学教学策略探究

- 初中语文阅读教学问题及对策分析

- 初高中学生道德认知能力的过度衔接与培养

- 初中音乐教学中乐感培养的方法和要点

- 新课程理念下高中数学课堂有效教学策略研究

- 对在中学体育教学中开展“阳光体育运动”的研究

- 高考改革背景下提升高中数学学习力分析

- 微课在初中地理教学中的应用分析

- 小议如何构建初中历史高效课堂

- 初中化学教学中存在的问题及对策

- 浅谈如何打造初中音乐高效课堂

- 新课改背景下中学政治教学的问题及对策

- 基于核心素养视角下音乐教学策略探究

- 信息化视野下初中英语音标教学策略探究

- rejuvenatingly

- rejuvenation

- rejuvenations

- rejuvenative

- rejuvenator

- rejuvenators

- rejuvenatory

- rekey

- rekeyboard

- rekeyboarded

- rekeyboarding

- re-keyboarding

- re-keyboards

- rekeyboards

- rekeyed

- rekeying

- rekeys

- rekindle

- rekindled

- rekindlement

- rekindle/revive interest

- rekindles

- rekindling

- rekiss

- reknead

- 敏学

- 敏寤

- 敏山

- 敏强

- 敏快

- 敏思

- 敏悟

- 敏悟通达

- 敏惠

- 敏感

- 敏感,锐敏

- 敏慧

- 敏手

- 敏才

- 敏捷

- 敏捷1

- 敏捷2

- 敏捷健壮

- 敏捷勇敢

- 敏捷勇猛

- 敏捷多才

- 敏捷干练

- 敏捷广博

- 敏捷强劲

- 敏捷有力