楼 园 李晓辉 高俊山

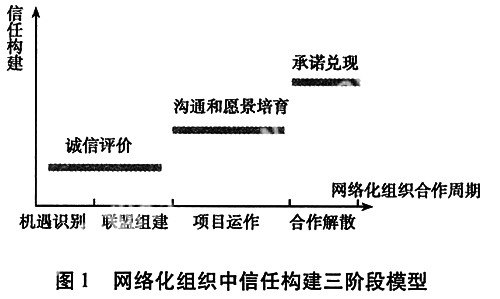

[摘 要]本文针对网络化组织的特征,分析了组织间合作的障碍以及由此产生的管理问题,探讨了关系型治理机制中信任对降低合作的复杂性以及规范合作者行为的促进作用,并在此基础上,考虑网络化组织间合作不同阶段的特点,提出了基于合作周期的三阶段信任建设模型。

[关键词]网络化组织形式;合作;信任; 新制度主义

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.15.031

[中图分类号]F270.7[文献标识码]A[文章编号]1673-0194(2009)15-0101-04

从20世纪80年代起,网络化的组织形式在管理实践中越来越普遍地被应用, 相应的理论研究也发展为一个内容宽泛的研究领域,这些研究涉及的组织形式包括企业集群、战略联盟、企业集团、供应链、外包和研究合作等。虽然这些组织形式在具体的组织安排上存在差异,但它们依赖的治理机制是相同的,即关系型治理机制[1]。这种不同于市场和科层的组织形式,在组织学习与创新、 生存机会的增加以及组织绩效的提高方面都有积极的效用,但这种组织合作关系的形成和发展需要双方之间有一定程度的信任。现实中这种合作的实际效果同理论上应取得的成果存在着一定程度的差距,理论界和实业界都迫切期望得到针对性的解决方案,以提高网络化组织形式合作的成效。

1 网络化组织的特征及隐含问题

Podolny和Page对网络化组织形式的定义是:“任何两个以上的行动者的集合,(在该集合中)行动者追求相互之间重复和持久的交换关系。同时,(在这种组织形式下)交换所引起的争执并不由合法化的组织权威加以判断和解决”[2]。结合Podolny和Page的定义,郭毅从治理机制的意义上定义了网络化组织:网络化的组织形式是一种以持久的组织间关系为治理机制的组织形式[3]。尽管在现有的研究中对网络化组织形式的称谓和定义尚未达成一致,但这些研究共同考察的是一种不同于市场和科层的独特的交换活动组织形式——组织间的网络关系,其差别的核心是治理机制。

实践中,网络化组织形式具有以下的功能优势:①有利于组织学习与创新,网络不仅促进信息和知识在组织间传播,达到个体学习和创新的目的,而且通过持久的交换关系综合各种信息和知识产生新的知识,即网络本身成为创新的场所;②网络提供了进入某一特定组织领域的机会,是组织寻求合法性的来源之一[2]。缺乏稳定的交换关系和获取资源的渠道,是新建组织脆弱和容易解体的主要原因,网络关系对年轻的组织具有积极影响,增加了其生存的机会;③个体组织通过网络所能获得的大量而广泛的信息,不仅能够促进组织学习和创新,同样也能促进组织绩效的提高。

虽然许多经验研究证实了网络化组织形式的有效性,实践者也对网络化的组织形式表现出极大的热情,各种跨区域和跨国界的组织间联盟、合作关系在不同行业和不同的层次上频繁地发生[4],然而,与这种理论和实践的热情相对应的现实则是,一些网络化组织形式在实践中的失败。帕克和Ungson区分了两个层次上的联盟失败,即组织层次上的失败和联盟层次上的失败[5]。在联盟层次上,联盟关系的解体是联盟关系失败的标志,意味着在联盟层次上不再存在合作活动。他们将这一层次上的失败原因归纳为组织间竞争和管理的复杂性。

网络化组织形式的出发点是要求合作伙伴之间形成协同的力量,实现双方的利益,但现实中,由于存在明显的或潜在的竞争,合作一方或双方有可能仅仅希望通过短期的合作来满足自身特定的战略需要。在这种情况下的合作,可能会因为缺乏信任和长期打算而难以形成合力,容易导致机会主义行为。网络关系中管理的复杂性是导致其失败的另一个原因。网络化组织资源整合的特点是对多样化的外部资源进行整合,整合过程涉及大量的、来自不同地域的资源主体(合作伙伴),包括地域的多样性以及组织性质的多样性。信息技术虽然可以在一定程度缩短合作时的物理距离,但却无法解决文化距离问题。差异加上机会主义,给网络化组织间合作带来了问题,使得一些本可以产生丰富成果的企业间联盟夭折,也断送了组织间进行长期合作的机会。

2 信任在网络化组织合作中的功能

文献[6]比较了市场、科层和网络3种不同的组织形式及其治理机制,指出经济交换活动总是镶嵌于具体的社会脉络之中,网络化的组织形式存在自己内部一致的逻辑,是一种不依赖于市场和科层,也并非市场和科层组合的独特的经济组织形式。从作用的环境和所规制的对象看,科层机制主要以授权形式,规制具有产权单一、交易内部化特点的资源对象;市场机制是在更大的范围内,通过价格机制对社会资源进行配置;而网络化组织形式的治理机制则是基于组织间的关系。与市场和科层组织形式相比较,这种关系合同的双方所面临的商业风险更大。因此,关系合同的实施需要双方之间具有一定的信任,这是网络化组织与其他组织形式在治理机制上的真正区别所在。当然,网络组织并不排除经济因素的作用,实际上关系型治理机制既包含经济的成分,例如防止机会主义行为的约定;也包含非经济的社会成分,例如组织间的信任[7]。只是随着时间的推移,组织间用来协调交换关系的方式会逐渐从使用经济手段转移到使用信任手段。

信任本身是一个复杂的理论概念,简单地讲,信任的存在依赖于两个状态性条件,即存在不确定性或危险和存在积极的预期。单靠理性是不足以解决不确定现象的,因此,信任的功能在于利用积极的预期替代理性的判断从而降低交换活动中的复杂性。网络化组织合作的复杂性,主要来自于伙伴之间的相互不了解及由此产生的不确定性。一方面,网络化组织要求个体理性环境下的伙伴作出集体理性的决策。而面对不确定的环境,合作伙伴可能会因为迟疑而延误时机,或者更多地从自身出发(因为自身情况是确定的)选择非合作决策,使合作难以达到预期收益。另一方面,由于对合作方未来的行为难以明确,衔接和配合上的偏差会影响合作效率。因此,自觉的行为调整在网络化组织合作中占有更重要的地位。从治理角度而言,监督机制向自觉自愿转化的机制在于信任,即对于对方的行为充分的确定以及在此基础上采取的积极行动。由于信任可以提高合作行为确定程度,这就起到了简化系统的作用,从而可以降低环境不确定性和系统的复杂性,提高协作效率。

当然,网络化组织的合作利益以及资源的互补特性,对伙伴的行为具有约束引导作用。资源互补特性在价值链中体现为所有成员均处于被前后向节点制约的位置,这种明确的关系,在一定程度上充当了约束机制,对伙伴的行为进行规范。然而,无论是愿景利益引导,还是资源限制的约束,在网络化合作中发挥作用的前提是伙伴对于共同目标以及协作资源的认同,这种认同的实质包含了两个层面的信任,即对合作愿景目标的信任和对伙伴的信任。信任是合作约束机制必不可少的要件。

3 网络化组织合作中信任的建立

组织分析的新制度主义的视角对网络化组织形成过程展开了研究,形成两种典型的研究路径:一种研究是侧重个体组织间如何建立关系,可以称其为关系建立的路径;另一种则侧重网络作为一个整体如何演化,可以称其为网络演化的路径。本文主要从个体组织角度出发,即基于二元关系形成的过程来讨论信任的构建。以战略联盟为例,网络化组织合作的生命周期可分为机遇识别、联盟组建、项目运作以及合作解散等几个阶段。对应不同阶段的活动特点,信任的建立可以分为诚信评价、沟通与共同愿景培育以及承诺兑现3个重点。

阶段一:诚信评价

当个体组织发现市场机会时,该组织将根据对需求的理解以及任务分解情况,从外部市场寻找合适的资源,寻求协作伙伴。尽管这一时期还没有开始真正的合作,但正确的任务理解和外部资源选择是协作的基础性环节,对于后期的任务实现非常关键。通常个体组织会寻找在行业内已经具有地位和声誉的企业作为合作伙伴,为后期网络化合作治理机制的形成提供一个好的基础。在伙伴选择时,将诚信评价融入考察指标,为诚信协作选择良好的主体。前期对伙伴诚信度的考察可以为后期合作创造良好的主体环境。

阶段二:沟通及共同的文化建设

联盟运作阶段是将设想转化为实际行动的重要环节。联盟能否真正形成依赖于合作双方能否建立起信任和互惠的规范。随着合作双方接触增多,组织间和人际的动态关系逐渐发展并成为治理合作活动的主要机制。这一阶段也是信任发挥作用最大的时期,信任是使两个组织逐步整合、形成一种结构化的合作框架的关键。

假设信任建设第一阶段的工作是有效的,那么,进入实质合作阶段的重点就转移到有效的沟通和共同文化建设上。协作的问题主要表现在由合作伙伴各自商业目标所引发的利益冲突,以及经营理念与企业文化造成的思想冲突。尽管伙伴选择能够排除资源方面的合作问题,但对于不一致的文化价值观所引起的问题却很难评价与预防。分散于各地的合作伙伴通常依靠电话、传真和电子邮件等形式进行沟通,往往会产生信息理解的困难和偏差,甚至影响成员已有的诚信习惯。此时,以共同认识为目标的沟通就成为关键。沟通可以增进伙伴之间的相互理解,信任的建立和维护需要以充分沟通为基础。考虑合作伙伴的实际情况,设计相应的沟通模式对于任务目标的达成非常有意义。

网络化的联盟通常是一个多文化的混合体,合作伙伴在价值观、同其他伙伴的关系认识及处理规则上存在一定的差异。而差异的文化背景,无疑会影响协作方之间的相互理解,进而影响诚信的行为模式。因此,这一阶段信任的培育,需要有意识地进行组织文化方面的“同化”。积极沟通是减少信息偏差,建立合作信任的有效途径,但由于跨文化的错误知觉、解释与评价会给群体内部沟通带来障碍,进而造成内部冲突[8]。从这个角度看,沟通对于解决跨文化差异产生的负面影响力度有限。这时还需要采用其他手段,例如培训、进行同质文化的推行等,以便最大可能地创造良好的合作环境。

阶段三:承诺兑现

这一阶段,合作成员中的一部分在完成任务后将离开组织。此时,如果处理不当——尤其在利益分配上,会引发伙伴的不满情绪而影响最终成果。针对解体期的特点,信任的建设需要重点关注两方面功能的实现:①规制成员行为,使解体期的安排按照合作协议进行,维持组织内秩序;②为未来的合作留下良好的历史记录,以利于联盟的进一步发展。

4 结 论

本文分析了网络化组织信任建立的环境、功能以及构建的步骤。由网络化组织间合作的特点引起的机会主义行为,以及由此产生的管理复杂性是合作面临的关键问题,也是造成理论研究成果和现实情况存在较大差异的原因;通过进一步探讨网络化治理机制中信任的功能,我们发现,信任对降低网络化组织间合作的复杂性以及规范合作者行为有积极的促进作用;最后,基于网络化组织合作周期内不同阶段的特征,提出三阶段的信任构建模型,以典型的网络化组织形式——战略联盟为例,围绕其合作的不同阶段分别给出了不同的建设重点。

主要参考文献

[1] Akbar Zaheer, Bill McEvily, and Vincenzo Perrone. Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance[J]. Organization Science, 1998,9(2): 141-159.

[2]Joel M Podolny, and Karen L Page. Network Forms of Organization[J]. Annual Review of Sociology, 1998,24: 57-76.

[3] 郭毅.管理学的批判力[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006.

[4] Gautam Ahuja. Collaboration Networks, Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study[J]. Adiministrative Science Quarterly, 2000, 45(3): 425-455.

[5] Seung H Park and Gerardo R Ungson. Interfirm Rivalry and Management Cimplexity: A Conceptual Framework of Alliances Failure[J]. Organization Science, 2001, 12(1):37-53.

[6] Walter W Powell. Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization[J]. Research in Organizational Behavior, 1990,12:295-336.

[7] Akbar Zaheer and N Venkatraman.Relational Governance as an Interorganizational Strategy: An Empirical Test of the Role of Trust in Economic Exchange[J]. Strategic Management Journal, 1995, 16(5): 373-392.

[8] L P David and R M Reuben A Field Study of the Effect of Interpersonal Trust on Virtual Collaborative Relationship Performance[J]. MIS Quarterly, 2004, 28 (2): 183-227.

Trust Building in Network Forms of Organization:

An New Institutional Perspective

LOU Yuan, LI Xiao-hui, GAO Jun-shan

(School of Economy and Management, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, P. R. China)

Abstract: Focused on the network forms of organization, the paper analyzed the obstacles of cooperation between organizations and the managerial problems accordingly. Furthermore, probe into the function of trust based on relational governance shows the evidence that trust can reduce the complexity of cooperation and regulate the behavior of participants. Finally, consider the different phases of cooperation cycle, a three phases model of trust building was proposed.

Key words: Network Forms of Organization; Cooperation; Trust; New Institutionalism

- 市政工程给排水管道承插口施工技术分析

- 市政给排水管线预设及安装工艺

- 建筑工程高大模板施工技术及质量控制

- 市政给排水工程节能措施分析

- 浅析市政给排水预应力钢筋混凝土管道施工技术

- 暖通系统新风(空调)机组的故障分析和解决措施

- 浅谈暖通空调系统的降噪措施

- 路桥工程钢纤维混凝土施工技术的应用

- 路桥施工中钻孔灌注桩施工要点分析

- 堆载预压法在公路软基施工中的应用

- 浅谈公路连续配筋混凝土路面施工技术

- 浅析建筑屋面防水施工技术的应用

- 高墩大跨径刚构桥施工技术分析

- 浅析水利工程混凝土防渗墙施工技术

- 试析公路工程温拌沥青混凝土路面施工技术

- 新形势下交通安全设施工程施工技术研究

- 公路工程土石混填路基施工技术分析

- 高层建筑混凝土施工管理措施

- 对建筑工程施工单位施工资料的管理的几点分析

- 电气自动化在电气工程中的应用

- 金属矿地质勘查中X荧光仪的运用

- 地质矿产勘查测量中RTK技术的应用

- 创新思想政治工作的四个思路

- 丹东地区养老院内“空巢”老人心理健康现状的调查

- 民事诉讼中邮寄送达的现象分析与法律思考

- quasi-scientifically

- quasi-secret

- quasi-secretly

- quasi-secure

- quasi-securely

- quasi-sentimental

- quasi-sentimentally

- quasi-serious

- quasi-seriously

- quasi-settled

- quasi-similar

- quasi-similarly

- quasi-sincere

- quasi-sincerely

- quasi-single

- quasi-skillful

- quasiskillfully

- quasi-skillfully

- quasi-slanderous

- quasi-slanderously

- quasi-sober

- quasi-soberly

- quasi-sovereign

- quasisovereign

- quasi-spatial

- 阿侯

- 阿保

- 阿保之功

- 阿保之劳

- 阿倍仲麻吕

- 阿倚

- 阿借

- 阿傅

- 阿克梅派

- 阿克苏姆王国

- 阿克苏市

- 阿克萨清真寺

- 阿党

- 阿公

- 阿公吃黄连——苦爷

- 阿公太父

- 阿兰若

- 阿其所好

- 阿兹特克帝国

- 阿凡提

- 阿剌吉酒

- 阿助

- 阿匼

- 阿匼取容

- 阿卜杜·卡迪尔