张庆华 彭晓英 谭旭红

摘?要:高等教育人才培养的根本目标是“立德树人”,增强大学生的社会主义核心价值观。以价值观自信为顶层设计,从价值观中华优秀传统价值观、革命主义价值观,与社会主义核心价值观融合的独特视角,构建了基于家庭、高校、社会的“三要素,五层次”大学生社会责任与职业道德培养框架,揭示了培养过程的保障机制、协同驱动机制、评价机制,以促进高校构建科学合理的培育机制,强化大学生社会责任与职业道德的培育工作。

关键词:价值观;社会责任;职业道德;培养体系

中图分类号:D9?????文献标识码:A??????doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.14.069

随着全球化浪潮不断演进,社会价值多元化在大学生中表现愈加明显,虽然丰富了青年学生的精神世界,但同时一些非理性的、消极负面,甚至落后腐朽的思想也充斥其中,影响高校大学生树立正确的社会责任和职业道德观念,需要高校加强对社会主义核心价值观教育与引导。在党的十九大报告中,习近平总书记指出“把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯”,同时,“以马克思主义为指导,坚守中华文化立场,立足当代中国现实,结合当今时代条件,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化”。因此,以社会主义核心价值观培养为总目标,在融合中华优秀传统文化背景下,探索大学生社会责任与职业道德培养框架和机制,帮助提高其应当承担起历史和社会所赋予的责任感,树立正确的职业道德观念,成为高校一个急迫而重要的课题。

1?社会责任与职业道德培养研究现状

从社会责任和职业道德培养的影响因素上,孔晶晶认为要重视发挥家庭教育的影响,而且要高校和社会环境的培训和影响作用。殷宏婧则将影响大学生社会责任感的因素归结为个人身心发展水平、家庭教育和学校教育、经济和文化发展等三个维度。高文韬观察了新时期影响大学生社会责任感的主要因素,注意到,当代大学生成长过程中社会责任感的缺失更多受到家庭环境、社会大环境和网络新媒体中多元价值思潮的影响。

从社会责任和职业道德培养的路径和机制上看,殷宏婧并提出了从构建家校合作的教育体系,建设积极全面校园文化,以及开设多种方式的课堂形式解决措施和路径。李景鸿认为高校要大力弘扬责任文化,并提出了构建社会责任感培育的认同机制、实践机制、环境导向机制、长效机制、保障机制。吴淑娟提出了大学生社会责任感协同教育机制,通过明确协同教育主体责任,构建社会、家庭、学校协同教育共同体;通过搭建协同育人平台,促进主体之间的交流;通过构建协同育人机制,保障协同教育有效进行;通过营造协同育人环境,促进社会责任感形成。

可以看出,现有研究对大学生社会责任与职业道德培养的影响因此和作用机制有一定研究,但研究缺乏整体框架和内在机制层次的关系反映,没有阐明价值观约束和指导作用。本文将社会主义核心价值观和中华优秀传统文化融合,创新性的构建大学生社会责任与职业道德培养的整体框架和机制,进而培养德才兼备的社会主义建设高级人才。

2?社会责任与职业道德培养框架结构

大学生社会责任与职业道德培养框架,在明确的理念指导和目标约束下,按照特定的构成要素组成的相互联系、相互制约的有机整体,提供大学生社会责任与职业道德的理论、实践环节等教学功能,动态配合市场人才需求的内在标准和要求,保障高校人才“德才兼备”的规格和质量,表现为基于家庭、高校、社会的“三要素”,目标层、协同层、驱动层、技术层、基础层等“五层次”体系逻辑结构,具体如图1所示。

目标层起到引领和指导作用,控制着培养体系的具体方向和成果评价。目标层以社会主义核心价值观为顶层设计,与社会主义革命价值观、中华优秀传统价值观不断融合创新,增强学生的价值观自信,为社会责任与职业道德的培养奠定扎实了思想基础。对“富强、民主、文明、和谐;自由、平等、公正、法治;爱国、敬业、诚信、友善”的自信基础上,融合中国近代历史发展过程中形成的社会主义革命价值观,即中国特色社会主义历史发展和伟大实践中,对人类社会发展的历史必然性的认识和把握,以及中华传统优秀文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则,形成现代社会普遍的价值认知、价值认同、价值自觉和价值自为。三种价值观相互融合,体现出它们社会生活中具有历史性、普遍性、广泛性的特征,形成了从中华优秀传统价值观到社会主义革命价值观,再到社会主义核心价值观层层递进,反复螺旋提升的过程,掌握着大学生社会责任与职业道德培养体系框架的总体目标和方向。

协同层强调了大学生社会责任与职业道德过程中“家庭、高校、社会”等三个关键要素之间的互动协同关系,即反映“家庭——高校”、“家庭——社会”、“高校——社会”的相互驱动和制约关系。大学生的社会责任与职业道德是系统工程,需要在正确把握和运用社会主义核心价值体系的引领作用下,充分发挥家庭、高校、社会的教育合力,综合运用行政、经济、法律、技术、教育等手段共同完成。

驱动层强调了三个关键要素的具体驱动形式。在家庭教育层面,消极和负面的家庭教育,导致大学生缺乏工作责任、自主能力和担当意识;在高校教育層面,教学手段单一,社会实践和公益活动缺乏,将导在大学生价值观完善和成型的关键阶段,缺乏社会责任和职业道德培养的依托点和执行路径,需要通过思政课程和专业教育系统性的加以培养;在社会教育层面,社会上各种思想和信息良莠不齐,加之大学生价值观念的可塑性特点,将导致大学生追求个人功利,社会责任感和职业道德意识的缺失,需要企业组织文化和社会公序良俗加以正确引导。

技术层借助最新的互联网信息技术,支撑大学生社会责任与职业道德培养体系的顺利实施。当前大学生们主动或被动地接受着被各种信息,亲情疏远和冷漠、学业压力与竞争、职业腐败与犯罪等负面现实对大学生产生潜移默化的影响,继而抵消着大学生社会责任与职业道德培养效果。因此,需要搭建跨越家庭、学校、社会的信息交流平台,采取线上与线下结合的模式,通过博客、微博、微信等新媒体方式,形成强大的网络舆论力量和浓厚舆论氛围,并对大学生校内、校外的社会责任与职业道德培养培养过程进行监督和评价,实现大学生自我教育、自我管理和自我服务的功能,提高大学生社会责任与职业道德教育的整体效果。

基础层包括师资队伍、经费支持、设施配套等。高校大学生社会责任与职业道德的开展,有赖于一支思想政治素质过硬、业务精通、发展全面的专业师资队伍,其中不仅包括思政课程教师、辅导员、党支部书记等思政教育工作队伍,也要包括专业负责人、专业课程教师等教学业务队伍,更要包括企业高层管理、业务经理、社区服务代表、家长代表共同组成的教育队伍,真正形成家庭、高校、社会的协同育人,将大学生社会责任与职业道德的教育渗透到知识、经验或活动过程中,“引导学生将所学的知识转化为内在德行,转化为自己精神系统的有机构成,转化为一种素质或能力”。在经费支持方面,争取学校专项资金以及地方政府拨款、社会捐赠,保障大学生社会责任和职业道德理论研究和实践教学活动开展。另外,可以开展有特色的实训室建设,面向本科生、研究生开展社会责任与职业道德实践训练活动,探索现代大学生德育培养新途径。

3?社会责任与职业道德培养的关键机制

3.1?保障机制

开展大学生社会责任与职业道德培养,需要构建全面的教学保障机制,在大学生社会责任与职业道德培养的质量和效果上达到预期目标。一方面,充分利用组织体系的引领和管理作用,促使学校管理层统一认识,围绕社会主义核心价值观的主线,形成各个部门齐抓共管的态势,建立虚拟教研室参与开展大学生社会责任与职业道德培养全过程的严格管理和考核。在保证教师团队人员数量和质量的前提下,不断改善软硬件教学条件,保证大学生社会责任与职业道德培养的质量;另一方面,充分利用信息技术的监督与创新作用,结合当前大学生的思想特征、责任意识和职业态度,创新性开展灵活多样的社会责任与职业道德学习活动,及时获得学生的思想动态和体验反馈。不仅发挥信息技术对“家庭、高校、社会”的连接器作用,而且通过大数据分析和监督社会责任与职业道德学习的最新状态,保证大学生社会责任与职业道德培养的培养效果。

3.2?协同驱动机制

协同驱动机制对应了驱动和协同两个层面的教育对象和活动内容,揭示了家庭、高校、社会三个教育主体相互驱动、制约、渗透和协同过程。在信息技术协同驱动下:一是构建“家庭—高校”教育协同关系,建立家长与高校之间的双向沟通,学校指导家长以身作则和言传身教,强调以自身健康的思想、良好的品行影响和帮助学生,高校提供公益性家庭教育指导服务,组织家长参加学校组织的各种活动;二是通过构建“家庭—社会”教育协同关系,使得家长和学生通过社会责任与职业道德平台,了解和掌握中华优秀传统文化、革命主义价值观、社会主义核心价值观中所蕴含的公序良俗,培养符合企业等社会组织职业道德准则,具有社会责任感的公民;三是构建“高校—社会”教育协同关系,通过企业参观和实习、社会实践和调研等活动,培养社会责任和职业道德;最后,大学生可以通过手机以“日行一小善、日改一小过”的记录活动,开展日常行为自我监督和改善,跨越家庭、高校、社会三者边界持续性的培养社会责任与职业道德。

3.3?评价机制

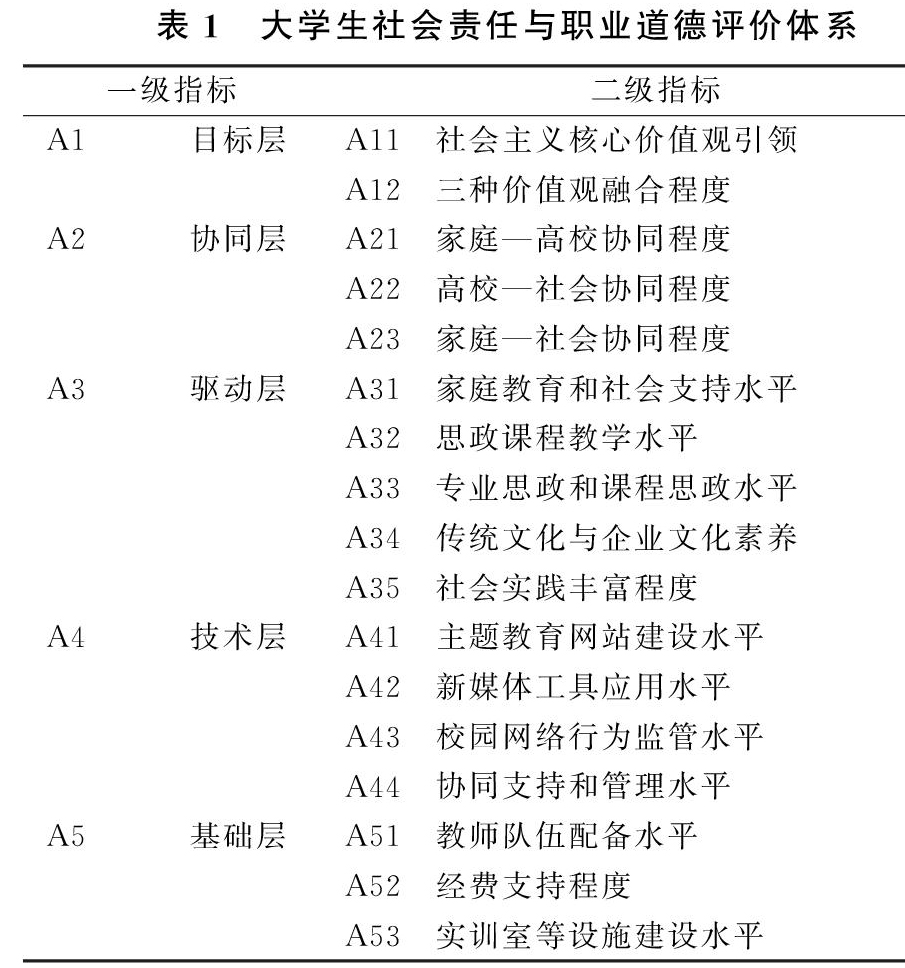

大学生社会责任与职业道德考核与评价,必须综合“三个要素、五个层面”的作用效果,系统性地建立评价指标体系,如上表1所示。通过匿名方式征询有关专家的意见,将他们各自选取的权数进行整理和统计,最后确定各因素各指标的权重。依据评价后加权汇总得分,可以较为科学地评价不同高校的社会责任与职业道德培养开展水平。

参考文献

[1] 孔晶晶,刘一潇.大学生的社会责任感培育机制探究[J].品牌研究,2018,(04):241-242.

[2] 殷宏婧.大學生社会责任感的影响因素及培养路径[J].教育现代化,2018,5(51):162-163.

[3] 高文韬.大学生社会责任感培育机制研究——基于社会主义核心价值观的视角[J].学理论,2017,(06):233-234.

[4] 李景鸿.大学生社会责任感培育机制研究[J].湖北函授大学学报,2017,30(10):66-67.

[5] 吴淑娟,王吉祥.大学生社会责任感协同教育机制探究[J].长江大学学报(社会科学版),2018,41(06):102-104+111.

[6] 梁暹.关于课程思政的几点思考[J].教育教学论坛,2018,(30):42-43.

- 引导学生“素读”的尝试

- 借鉴美国教育 探索中国学生深层次发展的“基点”

- 分层教学在初中语文写作教学中的应用研究

- 试析美术手工课中的创新教学策略

- 指向促进文化自信的高中英语阅读教学

- 阿基米德原理实验的改进和创新

- 学生怕写 怕在何处

- 浅谈丰富小学生写作素材的策略

- 想象 描述 抒怀

- 关于小学英语高年级写作问题的分析及对策

- 基于图式理论的高中英语概要写作教学实践

- 浅探多媒体融合下的聋校信息技术课堂

- 现代教育技术 我们离不开你

- 浅谈生命教育在初中语文教学中的渗透

- 信息技术在高中数学教学中的应用研究

- 信息技术教学中如何培养学生的自主学习能力

- 自然生成,高效课堂

- 巧用高中数学例题提高数学教学效率

- 2019年高考数学试题压轴题分析

- 以科学史为载体的教学设计

- 深度学习下的高中议论文结构教学例谈

- 竖直乎?垂直乎?

- 学习经典感悟古人的襟抱与睿智

- 通过《先秦诸子选读》的学习提升高中生人文素养

- 妙用“移情”,词境格高情深

- preimport

- preimportance

- preimportances

- preimportant

- preimportantly

- preimported

- preimporting

- preimports

- preimpose

- preimposed

- preimposes

- preimposing

- preimposition

- preimpositions

- preimpression

- preimpressions

- preimpressive

- preimprove

- preimproved

- preimprovement

- preimprovements

- preimproves

- preimproving

- preinaugural

- preinaugurate

- 趁人无防备时进行突然袭击

- 趁他人之便求助

- 趁伴

- 趁便

- 趁便做伴

- 趁便行事,毫不费力

- 趁先

- 趁兴

- 趁其不意

- 趁其不防备而突然攻击

- 趁其虚弱或空虚时利用

- 趁别人宴客时去混吃喝

- 趁办

- 趁劲头大的时候鼓起干劲,一口气把工作做完

- 趁势

- 趁势举事

- 趁势加以引导

- 趁势落篷

- 趁势行事

- 趁势踏沉船

- 趁取

- 趁口

- 趁台阶下驴

- 趁哄

- 趁哄打劫