马金群

摘要: “奇葩政策”是公共政策决策失误的一种类型,其产生的原因有:政府部门等级制有自上而下的压力,领导者受到短期利益的刺激,领导者缺乏实际测评等。而原因的背后凸显的是公权力的任性、科学性的缺失以及民主性的欠缺。尽管自党的十九大之后中央政府一直在加强行政追责制,但却依然无法遏止“奇葩政策”的出现。因此,若想彻底制止“奇葩政策”的出现,要着力解决“奇葩政策”的不合规、不合法等问题,即从公共部门政策制定的根本出发,要做到“杜微慎防”而不是“亡羊补牢”。

关键词: “奇葩政策”;公共政策;政策制定;民众参与

中图分类号:D 63文献标识码:A

公共管理是国家治理体系及治理能力现代化的重要组成部分,其中公共政策制定环节更是公共管理的重中之重。就国家而言,它代表着国家发表政策的准确性,代表着中央政府执行政策的权威性。公共政策及其理论在发展过程中,由于中国社会的飞速发展,很多新的问题随之而来,这些问题用以往的政策法规无法给出权威的解决办法,而新的法律条例出台又需要一定的过程,因此形成了公共政策的真空期,进而出现了“奇葩政策”。纵观国内外学术界,在公共政策领域中研究“奇葩政策”的人可以说是微乎其微。然而随着近年来“奇葩政策”的不断增加,已经到了一个必须阻止该种政策再发生的趋势。

1 “奇葩政策”含义

奇葩的本意是指开放奇特、美丽的花朵。但是在特殊的语境中奇葩一词所表示的却是不合常规的、让人匪夷所思、贻笑大方的行为或现象。而公共政策中的“奇葩政策”指在该种语境下出现的公共政策失灵的一种表现。这种政策往往根据人们以往的生活经验就可判断出该类政策不具备合理性与可行性。[1]

“奇葩政策”属于公共政策领域中的公共政策失灵现象。这种政策一般只存在于小部分的县市级政府及大部分的公共事业组织,在国家层面却几乎没有出现过“奇葩政策”。这是源于国家政策制定过程具有合理性与科学性,強调、重视政策的政策制定的过程,而“奇葩政策”在政策制定的过程中却很少考虑政策的合理性和科学性。

2 “奇葩政策”的产生原因

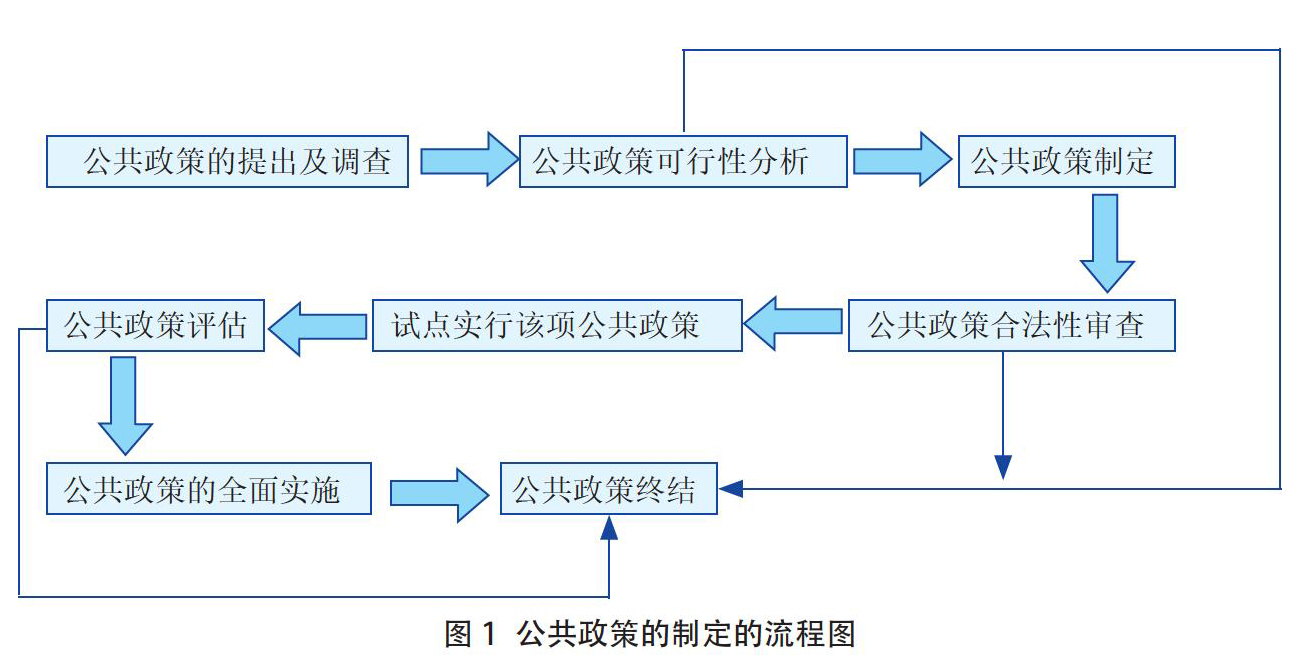

在中国,从实证主义先验框架的角度出发,公共政策的制定的流程一般如图1所示。

在图1的流程中调查、可行性分析及合法性审查这三个过程尤为重要,这三个方面保证了政策的科学性与合理性,又保证了政策的可实施性。因此,笔者将从制定过程中的调查、可行性分析及合法性审查这三个重要的过程来分析“奇葩政策“产生的原因。

2.1 民众参与不足

公共政策的调查程序是确保政策合理性与科学性的前提,而“奇葩政策”的调查程序往往存在着不足,这种不足分为两种情况。第一种,直接缺失调查环节。当代中国公共政策制定的根本理念是以民为本、执政为民[2],而这种情况却没有民众调查,往往是公共组织单方面认为民众有这样的需求,完全不符合民众的实际意愿,实际是坐而论道。第二种,调查样本不充足。样本的不充足导致无法了解民众的真实需要与困难,更无法听到民众的真实诉求,制定出来的政策只满足小部分人的既得利益,最终导致的结果是政策制定者认为政策符合民意,而实际情况是民众在生活没有得到政策带来实惠,甚至受到政策对正常生活的阻碍。“奇葩政策”缺乏民众参与是没有遵循中共公共政策的根本理念的表现,而政策的出台更是违反了国家规定,违背大部分民众的真实意愿。

2.2 可行性分析不足

公共部门发布公共政策前应召集领域内的专家、学者以及部门同事,就该项政策是否符合地方政治、经济、文化、生态与社会等一系列问题进行讨论、分析后再决定是否发布该项政策。而“奇葩政策”在可行性分析这一过程中存在着很大的不足,甚至是整个过程的欠缺。

一是公共部门具有严格的层级制,在等级制的压力下,大部分下属扮演的角色都是“经济人”,因此在表达自己的意见、想法时都是附和着领导的思想讲,即便不同意领导的思想也不会发声而是选择沉默,恰恰是这种等级制的压力,无限扩大了领导的在政策制定过程中的话语权;二是政策制定者所邀请来的专家学者大多是与其想法相同的,达不到讨论分析的目的反而容易成为政策提出者的说客,出现了“专家将自己的想法及解决问题的方式强加于人,而领导者总是将自己的意志藏在专家后面”[3]的现象。因此,以上两种情况使得政策可行性这一环节没有达到预期效果,无法掌握每一位参与者的真实想法,更无法辩证政策运行的利弊、有无可行性、是否全面,导致了“奇葩政策”的产生。

2.3 合法性审查不足

公共政策的合法性审查是政策能否顺利实施的前提保障。根据宪法规定,我国省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会可以制定地方性法规,但是其前提条件是不与宪法或其它法律相抵触。然而,“奇葩政策”制定的往往是公权力的任性,不遵循公共政策制定流程,欠缺合法性审查,导致政策不合法故而成为了“奇葩政策”,这也是“奇葩政策”之所以“奇葩”的根本原因。如:2017年6月,浙江省台州市某小学要求“入学须提供父母无犯罪记录证明”,这与《中华人民共和国义务教育法》第一章第四条有着明显的冲突。

正是因这种毫不按照流程、程序制定的政策导致了“奇葩政策”的出现,也正是因为“奇葩政策”的出现降低公共部门的公信力,损害了民众中的公共部门形象。因此阻止“奇葩政策”的出现己成了当务之急,尽管自党的十九大之后中央政府一直在加强行政追责制,但却依然无法遏止“奇葩政策”的出现,因此,若想彻底制止“奇葩政策”的出现须从政策制定着手,从根本上解决“奇葩政策”。

3 阻断“奇葩政策”的办法

3.1 民众参与范围扩大,强调参与结果与政策结合

进行民意调查可以了解民众的真实需要与困难,增强政策的结构完善性,提升政策的内容丰富性,使决策者可以掌握更全面的信息,及时修改政策。首先,增强民意调查要确定调查的范围及民众群体,只有参与民众调查的群众具有代表性、广泛性与真实性,他们的意见与建议才可靠真实,民意才能被及时采纳。[4]其次,民意调查的对象不仅要涉及群众,还应涉及基层组织及基层组织领导。长时间服务于基层的组织及其部门领导对民众的需求有更为深刻的了解,通过对他们的调查,可以更加具体地了解到政策是否符合民声,是否顺从民意。最后,要发挥民意调查的作用,与民意调查的结果与即将发布的政策结合。民意调查只是方法,真正的目的还是要作用于政策制定上以便能更好地发挥出政策的效果,服务于民众。

3.2 从讨论方式及人员构成解决部门等级压力

虽然公共部门的等级性是“奇葩政策”出现的原因之一,但是公共部门严格的层级制保证了政府的正常运转、行政活动顺利地进行,最大程度地节约了政策执行的成本。因此,要想解决公共部门等级性所产生的“奇葩政策”,笔者认为重点要放在政策可行性分析的讨论方式和人员构成两方面上。

第一,在政策可行性分析过程中,部门级别较高的领导者事先在纸上写下自己的意见并不公开,然后由部门级别较低的人先开始表达自己的看法、陈述自己的观点,让每一位相关的专业人士根据自己的专业素养以及工作经验具体地分析政策的利与弊、可行性与不可行性,将整个政策可行性讨论的时间更多地偏向给他们。最后讨论结束后每个人进行匿名投票,领导的意见最终核算到匿名投票之中,然后当众结算票数,决定是否实施该政策。

第二,以往公共部門进行可行性分析的参与人员都是本部门成员,人员构成单一且封闭,这种做法无异于闭门造车。因此要想摆脱这种困境就要打破封闭,进行外部公开。在进行可行性分析时,邀请具有专业知识的专家、学者及人大代表等,同时邀请退休官员对整个过程进行把关。

3.3 重视合法性审查

大部分“奇葩政策”都属于不合法的公共政策,出现这种不合法的政策关键在于缺乏合法性审查,而缺乏合法性审查的原因还是在于部门领导忽视合法性审查的重要性,或者说是公权力的滥用。对此,要建立合法性审查部门或单位,该部门(单位)的建设应该是相对独立的,不受领导的管制及制约,完全遵照法律行事。它的职能主要分两部分:一是对单位不熟悉法律的成员进行普法教育,让没有意识到自己犯错的领导知道自己的错误,认识到错误所在;二是对滥用公权力的领导进行制约,在这部分它担任的是政策发布的最后一道“安全门”,防住公共部门领导滥用公权力、防止不合法的公共政策发布。

4 结束语

“奇葩政策”的出现是一场闹剧,是一种权力的“疾病”,更是不遵循政策制定过程而导致的结果。所以,要想制止“奇葩政策”的再次出现,就需要严格遵循政策制定流程,按照每个程序往下走,不仅做到循规蹈矩更要做到倾听民意、尊重民意、反映民意的要求,而不是敷衍了事,走走过场。莫要忘却政策出台的根本意义就是为了民众的生活更加方便幸福。

参考文献:

[1]毛寿龙.制止“奇葩政策”的秩序维度[J].人民论坛,2018 (5):46-47

[2]宁骚.公共政策学[M].北京:高等教育出版社,2018.

[3][法]米歇尔·克罗齐耶,张月译.法令不能改变社会[M].北京:上海人民出版社,2008.

[4]李超.建立科学规范的民意调查机制[J].领导科学,2008 (22):14-15.

- 山区可持续发展的基本理论、欧洲经验及启示

- 供给侧改革视阈下农村环境治理法治成本检视

- 农村公地产权制度的结构性脱耦与重构

- 农地确权:模式选择、生成逻辑及制度约束

- 农地“三权分置”改革的法理阐析与路径选择

- 职业类型和社会资本对农村中老年健康的影响

- 陕西省农业科技园区综合效益对比评价

- 资源禀赋对山区农户贫困脆弱性的影响

- 农地流转是农业生产“非粮化”的诱因吗?

- 反贫困中的政府、企业与贫困户的利益耦合机制

- 精准扶贫的政府嵌入机制反思

- 新耦合治理:精准扶贫与基层党建的双重推进

- 精准扶贫领域贫困农民主体性的缺失与重塑

- 社会主要矛盾转化、乡村治理转型与乡村振兴

- 新时代中国特色乡村振兴战略探究

- 农民进城购房支付能力实证研究

- 易地扶贫搬迁研究述评

- 精准扶贫中农村社区治理能力提升研究

- 农民工市民化的成本与收益:研究评述与理论框架构建

- 从“两栖”到“三栖”:农民工生存方式的变化及其影响

- 农民工半城镇化问题的多维审视

- 新生代农民工创业进入路径中的社会网络分析

- 改革开放后农民收入增长的结构性特征及启示

- 主持人语

- 当前农村不良社会风气的态势、成因及对策

- sea-lion

- sea lion

- sea lioness

- sea lions

- seallike

- seals

- seal sth in

- seal sth off

- seal sth ↔ in

- seal sth ↔ off

- sealy

- seal²

- seal¹

- seam

- overbravenesses

- overbreathing

- overbreed

- over-breed

- overbreeding

- overbreeds

- overbrief

- overbriefed

- overbriefing

- overbriefs

- overbright

- 职业道德教育

- 职为乱阶

- 职事

- 职介

- 职介所

- 职代会

- 职任

- 职位

- 职位不断上升

- 职位人员更换

- 职位低微俸禄少的官吏的不满

- 职位低的官

- 职位低贱的官吏

- 职位俸禄

- 职位升迁

- 职位卑微

- 职位名称

- 职位和军衔

- 职位和资历

- 职位很低的官员

- 职位很高、条件优越的官吏

- 职位或事业的继承

- 职位提升很慢

- 职位显要的官吏和有名望的人物

- 职位甚高