崔之进 叶宇涵

摘 要: 诺贝尔医学奖获得者,西班牙神经学家、病理学家卡哈尔,在医学实践与科学实验过程中,绘制的脑神经细胞解剖图像,涉及艺术和科学两个领域,兼具科学的记录性质、理性;以及艺术审美的线条造型、色彩造型、构图造型的形式美感以及感性。卡哈尔的创作赋予解剖图像“人类的品质”——自我意识,以及超现实主义、立体主义艺术理论之影。研究脑神经解剖图像的艺术特征,为求在当代AI技术蓬勃发展的背景下,找出艺术与科学之间的联系,促进科学艺术化,及艺术学理论与实践的逻辑性发展。

关键词: 解剖图像;艺术特征;科学与艺术

中图分类号:J20-05

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2020)02-0101-08

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2020.02.013

A Study on the Artistic Features of Cajals Brain Neuroanatomy Images

CUI Zhijin, YE Yuhan

(School of Arts, Southeast Unversity, Nanjing, Jiangsu 210096)

Abstract: Cajal is the Nobel Prize winner in medicine and a Spanish neuroscientist and pathologist, who drew anatomical images of brain nerve cell in the process of medical practice and scientific experiment which covered two fields of art and science that acquired the the nature of scientific record and rationality, as well as the beauty of form concerning the patterns of line, color and composition and sensibility in artistic aesthetics. Cajals creation endowed anatomical images with “human quality”--self-consciousness and the hue of art theory of surrealism and cubism. This essay the artistic features of brain neuroanatomy images to find out the relationship between art and science, to promote scientific artistry and the logical development of art theory and practice in the context of the flourishing development of contemporary AI technology.

Key words: anatomical image, artistic feature, science and art

1906年,西班牙脑神经专家圣地亚哥·拉蒙·卡哈尔(Santiago Ramóny Cajal)获得诺贝尔医学奖。2018年,纽约Grey美术馆为卡哈尔举办题为The beautiful brain画展,Kelly Ryser研究员称卡哈尔为科学界的“肖像画家”,并将他称为科学界的达·芬奇,认为他将解剖图创作为肖像画,而非科学插图。

卡哈尔绘制的脑神经细胞解剖图(下文简称为解剖图)涉及艺术和科学两个领域:他在医学研究过程中,改进卡米洛·高尔基(Camillo Golgi)的染银法,观察神经元细胞的精密结构,这为详细记录细胞形态提供可能。当时的摄影技术尚未完善,卡哈尔只能手绘实验成果,从而使得脑神经细胞解剖图最终成型。解剖图像在记录实验结果的功能基础上,兼具审美传情的功能。

卡哈尔有关“自我意识”的研究使得神经元细胞体现出“人类的品质”。自我意识与超现实主义艺术的理论来源和弗洛伊德精神分析法有关,弗洛伊德博士毕业于维也纳大学医学院,从事脑解剖和病理学研究,是精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人。超现实主义代表画家达利的创作理念来源于精神分析学,而同时代的卡哈尔与达利、弗洛伊德均有联系。因此,科学家卡哈尔创作的解剖图像很可能对超现实主义画派具有一定的影响。

一、研究现状

卡哈尔研究中心(IC)是位于西班牙一个专门收集、整理、研究卡哈尔资料的组织,它率先提出解剖图是融合科学见解和艺术技巧的手稿,并于2017年前后和美国明尼苏达大学魏斯曼博物馆(Weisman Art Museum)联合举办名为“大脑之美”的巡回展覽。

“西班牙国家研究委员会(CSIC)是全欧洲第三大致力于国内多学科研究的最大的公共机构,目的是促进西班牙在科学、教育和经济发展上的竞争力。”[1]206委员会给予卡哈尔研究中心巡回展览支持,一方面为增强西班牙国际科教领域竞争力,另一方面解剖图有潜力成为西班牙对外交流的名片。

在2014-2019年西文期刊全文数据库Web of science 和Elsevier中检索关键词:The illustration of Cajal,Cajals art,The inspiration of Cajal,结果为:关于解剖图的研究重点集中在生理学、医学等自然科学领域,对其艺术价值的研究寥寥无几,在国内数据搜索引擎知网、超星中,对解剖图的研究就更是凤毛麟角,仅有零星几篇,一些杂志的科技专栏曾对手稿进行过只言片语的描述,不能作为理论研究的材料。

DeFelipe博士是一位对卡哈尔脑神经解剖手稿保持前沿研究的學者,他曾于2010年和2018年分别出版名为Cajals Butterflies of the Soul: Science and Art《卡哈尔灵魂的蝴蝶:科学和艺术》和Cajals neuronal forest《卡哈尔的神经元森林》等书,重点介绍手稿体现出的科学与艺术的关系,并在后者中提到“正如我们在这本书和卡哈尔灵魂的蝴蝶一书中看到的,很多科学家的插图都可以看作属于某些艺术运动,如此现代主义、超现实主义、立体主义、抽象主义和印象主义。”[2](As we have seen in this book and Cajals Butterflies of the Soul (DeFelipe), many of the illustrations of these great scientists and artists can be considered to belong to artistic movements, such as modernism, surrealism, cubism, abstractionism, and impressionism.)中国台湾采实出版社翻译的中文版《大脑之美》(The Beautiful Brain: The Drawings of Santiago Ramóny Cajal)于2017年出版,将卡哈尔的经典手稿按大脑细胞、感知系统、神经元的传导路径和发展病理学分类。

对解剖图像艺术价值的研究处在起步阶段,主要研究阵地集中在美国。台湾地区对国际研究成果略有引进,大陆地区相关研究基本空白,仍有较大发展空间。运用美术学相关知识研究手稿的艺术价值,不仅要解决手稿的艺术表达问题,还应放在美术史中讨论其内涵和影响,如解剖图像是否属于某些艺术运动等。

二、解剖图像的艺术特征

近代艺术受到科技发展的影响,观察方式以及表现技法上都有所革新。印象派借助光色原理,丰富创作色域,管装颜料拓宽绘画对象的范围;摄影技术革新带动摄影艺术发展,都是有力的佐证。受商业经济发展影响,现当代美术逐渐成为商业发展中不可缺少的环节,波普艺术以及各类型商业插画的发展,革新了绘画的面貌。

此前,由于科学技术等物质层面的限制,人们观察世界、描述世界的方法都十分有限。西班牙脑科学家卡哈尔绘制的脑细胞解剖图像,就是人类对微观世界新颖而艺术的描绘。卡哈尔绘制的脑神经细胞解剖图具有抽象艺术的形式美感。从艺术作品的线条、色彩、构图、形式美感四个维度阐释卡哈尔解剖图像的艺术特征。

(一)线条造型

线条是卡哈尔造型的主要手段,他赋予线条理性和感性的双重性格。线条成为主要造型手段的原因为:“线”可在短期内转译物体。“世上所有内外现象,都能以线的方式来进行某种抽象表达,不妨把这种现象叫做线的转译”[3]60。解剖图的一个重要任务就是记录实验对象的形态。如果以“点”造型,图像分散且耗时费力,“面”造型的实质是厘清对象的形状,即描绘边缘轮廓,最终依然回归于“线”。

其次,线条具有方向和张力。线条的方向可以引导观者的视觉方向,不同线条呈现不同张力。卡哈尔描绘的线条不是粗细均匀,相互平行的线,而是宽窄各异、非同轴不规律的线。

一)理性的线条

理性的线条以科学实验和客观记录为基础。卡哈尔以神经元为观察对象,在实验记录中,使其集科学之严谨与艺术之感性为一身。

以瘫痪者大脑皮层内的胶质细胞(图1)为例,该图是经卡哈尔检验的一名瘫痪患者的大脑切片,“脑部受损或罹患神经退化性疾病的患者,通常在他们的大脑内就能看出病变的征象,例如淀粉质色斑块(amyloid plaque)和神经纤维纠结(neurofibrillary tangles)”[1]177作为画面主体的是“杂乱”的“神经纤维纠结”,但卡哈尔通过分组描绘,用线的轻重缓急,使其乱中有序。短促、重复的深色实线组成自左下至右上延伸的形状,形成类似“眼睛”的重色“面”,这成为距观众最近的画面主体——变形的胶质细胞(A)。

在此基础上,作为配角,散布在画面各处的“淀粉质色斑块”不仅进一步反映瘫痪者大脑皮层的真实情况,而且成为丰富画面的陪衬。加之其他细胞和无规则的浅色杂线,画面展现出更为丰富的层次,最终形成以线为主,以线成面,兼有点缀的具有形式感的图像。

二)感性的线条

以瘫患者大脑皮层内的胶质细胞(图1)为例,神经纤维纠结和淀粉质色斑块胶质细胞存在于患者大脑皮层内,这种背景不免画作蒙上阴霾。当观众观赏这幅图时不免产生纠结、繁复的情绪,这是由画面的表达方式和氛围决定的。

复杂线条组成的平面,占用画面三分之一的面积,并位于画面的视觉中心,构成带有压迫感的深灰色“眼睛”,眼睛形状的图形饱含神秘力量,牺牲等意涵,如埃及的荷鲁斯之眼,加之左上角的“鬼脸”,虽现在已无从考证这是否为卡哈尔有意安排,但这些的确为画面增添一丝诡异而神秘的氛围。另外,画面中散落的、被灰色圆圈包含的黑点,也很容易被联想到有关眼睛的暗示。在平面视觉最远处,用浅灰、纤细的折线、圆圈使画面更加繁复,眼睛的暗示、繁复的线条传递出沉郁的情感。

三、色彩造型

梯形细胞核内赫尔德萼的解剖图(图2),是一幅黄色调的解剖图,由环形和曲线组成的面——被黄色填充的赫尔德萼。

赫尔德萼是带着听觉轴突与脑干中的“斜方体”的神经元接触时形成的突触,是大脑内最大的突触,负责接收声音。因其形状宛如花萼,并由韩斯·赫尔德(Hans Held) 发现,并于1883年将其命名为赫尔德萼。

画中的赫尔德萼呈现出不同的朝向,或斜向右上方,或斜向左下方,当它们被汇聚在一个画面中产生交错关系时,便赋予画面向四面八方延伸的张力。赫尔德萼的内部由三种颜色构成,混有灰色的黄色,纯度较低明度较高的红色,以及纯度明度都较低的冷红色。

黄色具有刺激且令人心烦气躁的属性,“显露出咄咄逼人的本质,黄色越浓,其色调就越刺激尖锐,有如刺耳的喇叭声”[3]93。黄色被视为粗俗、生成离心运动、前进的颜色。但这幅画中,卡哈尔将黄色混入灰色,并在被黄色包裹的中心区域加入纯度较低的冷红色。灰色被视为安静、甚至犹如死巷、枯井的颜色;红色凝结而坚定,具有强烈的向心力。沉静的灰色和端庄的红色一定程度上中和掉黄色的“疯狂”,使赫尔德萼同时具有活跃和沉稳的双重特征。

此外,出现在黄色中心的红色区域既有与黄色类似的质感和感染力——象征生命力和喜悦,同时给予黄色凝聚力。尤其是红色中心那一两个明度更低的冷红色小点,使赫尔德萼在活跃中透露出稳定。将动静对比集中在一个物体上,画面显得奇特而活泼。

黑色曲线包裹黄色,使其不至向外“失控”扩散。空白处抖动的短线和红色圆圈,也不断强化动静对比。不仅如此,画面中间以四条灵活的暗黄色曲线贯穿,构设出观念平面(ideal plane)的纵深感,并形成上升的张力,使这些赫尔德萼如同具有旺盛生命力的种子,不断攀援生长。

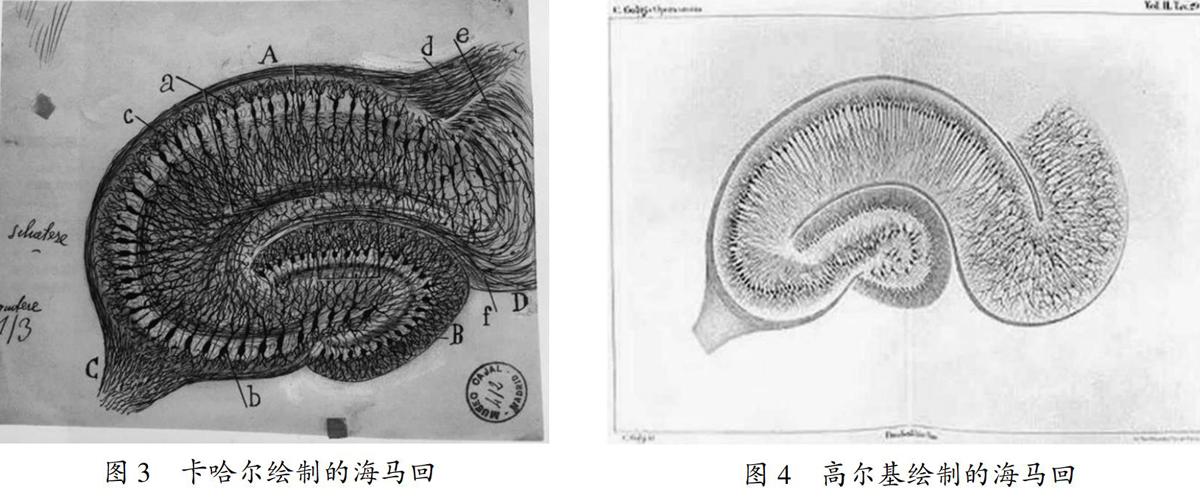

四、 构图造型——海马回神经元

1906年,与卡哈尔在类似研究领域获得诺贝尔奖的卡米洛·高尔基,也描绘过很多神经元细胞解剖图。高尔基倾向于利用医学知识和实验结果,对神经元进行描述;而卡哈尔则倾向于“自由”地描绘对象,“自由”并非不严谨,而是在准确记录实验结果的基础上做了些美术层面的决定。

二者创作的神经元图像都具有一定的构图特征。哈尔绘制的海马回(图3)形态明确,没有机械而死板的风格,显示出掌控全局的流畅和自信。主体在纸面偏右,他没有对画面构图进行刻意经营,但却达到一种效果:海马回最右部超出画面,上部外轮廓向右上角翘起,仿佛是在引导视线向画面外部延伸,右侧外部是一片空白,似乎是卡哈尔给观众的玩笑——想看完整吗?但是我的画到此为止了!

画面不仅构图有趣,而且饱含作者的情感。卡哈尔曾在自传里文情并茂地描述海马回的锥状神经元:“这样的角锥装细胞(图3中a和b)就像花园里的植栽——宛如连珠的风(hyacinths)——仅靠着排列,呈现出优雅曲线。”[1]139 放松的笔触中透露出卡哈尔性格中的自由,这是与科学的严谨相悖的特质,但都在他的画中得到统一。

高尔基绘制的海马回图像(图4)中,他有意将纸勾勒出画框,并使画框左右页边距小于上下页边距,此外他还在图画框的外部进行有规律的标注,图画框上部的两组文字,紧靠画框的左右边缘,下部的三行字分别左对齐、中心对齐、右对齐的,可见他十分在意文字排版。他将主体放在画框正中,流畅的线条显示出严谨和冷静,甚至机械,构图略微偏小,他尽可能展现海马回的全貌,使它显得科学而严谨。

与高尔基绘制的海马回类似,当时有很多动植物学家绘制过精美的动植物图像,其出发点是为记录真实,而非进行艺术表达。这些评价并非对卓越科学家的苛求,只是说明卡哈尔的解剖图具有难得的艺术内涵。

(一)多视点构图

在卡哈尔众多解剖图的构图方法中,最值得一提的是他的“眼部视网膜细胞”解剖图,他运用了具有立体主义特点的构图方法——将三维物体在纸上进行二维转换,“用单一的图像呈现出多重视角”[1]88,这幅解剖图体现立体主义观察物象的方式。

眼部视网膜细胞解剖图(图5)表现出多视角的观察方式对卡哈尔的影响。此图右边标记的和o为胶质细胞,即是能协助神经元处理视网膜视觉信号的非神经细胞:为了将这两个细胞另外标明,他清楚地描绘出胶质细胞和神经元的不同,他将一个星装胶质细胞(o)放在一边,所以观众能够在一个平面内看到不同空间中细胞的形貌。

(二)运动式构图

“卡哈尔的解剖图沿用至今,在阐述通用概念上,没有其他图稿能够超越其清晰度和可信性,一幅卡哈尔解剖图就能直接阐释一系列细胞基本活动原则,且比利用数张照片呈现还要清楚许多”[1]19,这就是卡哈尔采取多次的运动式构图,它将三维的细胞运动呈现在二维平面上。

“皮肤細胞的区域”(图6)用多个独立图形和数字,描绘出皮肤细胞分裂的不同阶段。由于该图着重科学表达,或许不能算作真正意义上的运动式构图。但是,“兔子受伤6小时后,被截断的神经残余”(图7)就可以算作真正的运动式构图,因为它将兔子受伤6小时内不同阶段神经残余的生长情况综合在一幅画中,着重强调其恢复的过程。

A是最早的伤口,即神经元断裂的地方,G和H分别是因为受伤而肿大的受损轴突,有些轴突(D、E、F)会生长出细薄的分支,是初期成长指标,一段时间后,这些分支会跨越隔离神经残余和断掉那端的缝隙,最终抵达目标器官,如果重新生长穿越周围神经的轴突够多,神经功能就可以重新恢复。

画面中断裂的神经元呈现出重新生长的趋势,卡哈尔记录轴突初期成长的不同阶段,就如同他正在讲述一个有关细胞的生命故事,没有选择伤口愈合的那个顷刻,而选择神经元尚未愈合却努力愈合的那个顷刻。

五、形式美感

“形式”是关系的和谐,在卡哈尔创作的解剖图中,线条、色彩与构图的和谐;科学与艺术的和谐使得图像具有抽象艺术的形式美感。

(一)疏密形式美——普金斯神经元之美

卡哈尔曾将神经元比作森林,并表达对其形态的喜爱,他尤其偏爱小脑内普金斯神经元(图8),他曾在自传中提到:“我们的公园内会有许多比小脑内普斯细胞更加优美、高贵的树木吗……”。[1]49

在这张解剖图中,卡哈尔将构图整体向上抬高,将画面主体控制在画面上方三分之二处,用普金斯神经元组成一个类似正方形的形状,它的基面宁静客观。支撑这个形状的框架是画面中较粗,笔力较重的六条弯曲的竖线,透露出温暖暖而恬静的气质,由它们生发出其他神经元曲线,使得画面显得温和。于是,这繁密的神经原森林,呈现出宁静温和的外形和温暖向上的内核,使画面被宁静、蓬勃的气氛笼罩,为“神经元花园”增添几分诗意。与方形区域内的细密不同,画面下方留下三分之一空白,画面形成疏、密两部分。然而,画面的疏密对比不限于此,卡哈尔在方形的细密区域留出一些不规则的空白,这些空白是神经末梢相互交织留出的空隙,它们给予这片“森林”呼吸感。

(二)黑白灰形式美——兔子大脑皮质层内的锥状神经元树突

兔子大脑皮层内的锥状神经元树突(图9)的结构并不复杂,但是它的黑白灰节奏引人入胜。运用黑白灰使三个树突呈现出由远及近的空间关系,最右侧重灰色树突上众多小黑点代表更加细小的突触,重灰色条状区域与黑点配合,位于前景。

中景部分为灰色圆形树突,它的分支与最右侧条形浅重灰色树突相互遮挡,使二者在黑白灰关系上呈现出“分庭抗礼”的局面。最远处浅灰色树突被用作丰富画面构图和黑白灰关系的存在。从科学解剖图角度看,卡哈尔描绘出树突上的所有细节,每个树突都是他归纳出的典型形象,这也是卡哈尔解剖图至今具有参考意义的关键所在。

(三)点线面形式美——大脑皮质层内受创后的疤痕组织

卡哈尔的解剖图蕴含大量点线面元素,这为运用康定斯基的理论解释解剖图提供合理性和新角度。

以“大脑皮质层内受创后的疤痕组织”为例说明点线面对解剖图的影响。大量角线营造出戏剧冲突,这幅画中蕴含两种不同类型的角线:代表尖锐活泼的锐角和代表迟钝消极的钝角。不同角度的锐角和钝角呈现不同程度的活泼和消极,增添了画面情绪的复杂度。

其丰富性不仅于此,不同角度相互重叠交错,“点”在交错的角线和曲线中“游走”,强化线的力量和生气。线条甚至延伸为“面”,“面”连接不同角线,将锐角和钝角统一在一个图形中,进一步增添画面的复杂性,营造出激烈的戏剧冲突。

“冲突”不仅表现在视觉感受上,还表现在角线和色彩的平行类似关联上。锐角代表活泼,与黄色类似;钝角表现出沉郁,与蓝色类似。从锐角到钝角,依次对应色谱的黄色至蓝色。如此看来,画面是由颜色叠加而成的。除此之外,运用不同笔力控制点线面的强、弱、粗、细,使其带有丰富的乐音变化,这可以看做点线面本身就具有的音乐属性,使画面产生韵律感,似乎可以听到节奏丰富的交响。

对于医学从业者,卡哈尔的神经解剖图像是研究素材,于普通观众,它们是艺术欣赏的对象。艺术评论家罗伯塔·史密斯(Roberta Smith)在《纽约时报》(New York Times)上阐述过类似观点:如果你懂科学,就会知道这些画作是相当顽固的事实,如果你不懂,它们就是想象力可以潜入的具有暗示性主题的深潭。它们的线条、形式、各种纹理的点和微弱的铅笔圈将被任何现代艺术家羡慕。

六、科学与艺术

卡哈尔在《研究科学的第一步》(Advice for a Young Investigator)一书中,对科学和艺术之间的关系提出过一个全面的观点: 研究者应该具有一种艺术气质,促使他去寻找和欣赏事物的数量、美和和谐;在我们为生活而奋斗的过程中,思想在我们的头脑中创造了一种合理的批判性判断,它能够拒绝白日梦的冲动,而支持那些最忠实地拥抱客观现实的思想。卡哈尔认为科学的准确与艺术的美感具有一定程度上的和谐与关联,这可以引导研究趨于正确,一定程度上,科学和艺术相辅相成。

(一)记录与审美的和谐

解剖图具有两个功能:科学功能——记录实验成果;额外功能——审美传情。这两种功能相互融合,和谐共处。毛姆在《对于某本书的思考》中讨论到创作过程中的限制和创作的关系中说:“我相信这位画家绝不会认为主顾的意愿是对他美学自由的侵犯:相反,我更相信倾向于认为创作限制带来的困难反倒激发了他的灵感”。本质功能扮演“主顾”角色,起到“限制”作用。针对具有固定形态的神经元细胞,作为科学家的卡哈尔不能像康定斯基等纯粹的抽象主义画家那样,完全摆脱真实的事物形态,将创作指向纯粹的色彩和形状构成,他必须在阐述细胞客观形态的基础上进行具有艺术气质的严谨表达。这些固定的对象虽然对卡哈尔的作品进行一定程度上的限制,但是也为卡哈尔提供了截然不同的描述对象和观察视角,从而激发出卡哈尔的创作灵感,使画面达到审美传情的效果。

(二)感性与理性的和谐

卡哈尔创作的脑神经解剖图兼具科学记录的理性与艺术感性之间的和谐。卡哈尔成为专业的医学研究者后,摄影和绘画仍然是他休闲时光的重要组成部分。他的摄影和绘画作品多反映市井生活、常见的生活场景、野外的风景以及旅行途中的所见所闻(图11)等,不仅如此,他还主动钻研摄影方法,用自己发明的技法拍摄静物作品(图12)。

其次,他对研究抱以极大的热情,并将这些情感倾注于解剖图中,这可以在他实验观察的过程中得到印证:卡哈尔在自传中说他曾用近20个小时,观察行动迟缓的白细胞艰苦逃离毛细血管的过程。查尔斯·谢林顿(Charles Sherrington)是一位颇受尊敬的生理学家和神经学家,他曾在卡哈尔访问伦敦期间接待过他,在此期间卡哈尔表示,他认为这些细胞是与人类相同的不断奋斗的生命,他将情感寄托于此。

在卡哈尔的“梯形细胞的赫尔德萼”以及“大脑皮质受创后的疤痕组织”(图10)等解剖图中看出,他有意识地赋予神经元细胞情感关照。

(三)神经元“肖像画”

2017年8月,纽约大学(NYU)格雷艺术画廊(Grey art gallery)的研究员Kelly Ryser撰写论文《圣地亚哥·拉蒙-卡哈尔:肖像画家》(Santiago Ramóny Cajal:Portraitist),她指出可以将卡哈尔的神经解剖图像作为肖像画欣赏。“因为看到它们仿佛是被赋予生命般地拼搏、扭动、挣扎、翻转、膨胀和收缩。”[1]27

卡哈尔的研究对象——神经元细胞,从表面上看是蕴含生命的存在,事实上,当它们成为卡哈尔的研究对象时,已经成为死组织。但是,当卡哈尔描绘它们时,他仍认为这些死物蕴含生命力,他认为这些细胞同人类一样,受到动机、情感、和满足感的驱动。所以,他将生命力注入这不能被称为真正生命体的死组织中,也就是说,他在已死亡的细胞中看到活的存在,并试图在他的作品中还原细胞的生命。

一方面,神经元是意识的终极控制机制,与人存在密切联系;另一方面,卡哈尔认为他们是不断奋斗的生命,也就是说他在描绘它们时就早已将它们看做生命体,一幅描画生命体的作品难道不该被看成是肖像画吗;这些作品的创作方法也与肖像画别无二致,因为它们都着力描绘一个形象,并通过强化其中的某些特征——放大、加深某些细胞与其他细胞的关系吸引观众的注意。总而言之,卡哈尔笔下的神经元细胞可以被当做有意识的生命,而且卡哈尔甚至在某些作品中将它们赋予自我意识。

以一幅名为大脑皮层的锥状神经元(图13)的作品为例:在一个简单的背景前茕茕孑立。实际上,在他的周围存在成千上万个与他相似且交叉缠绕的神经元,但是卡哈尔却为他绘制了“一人肖像画”。这个近似轴对称的神经元大胆地向上延伸出一根长长的、较粗的树突,犹如它的躯干,其他的较小、较短、较细的树突如同四肢一般舒展开来。树突是神经元输出中心,树突帮助他接受来自其他神经元的信息,他就这样努力地伸展,与其他神经元进行交流,似乎是一个具有自我意识的主体。

七、艺术与科学的“二律背反”

科学认知和艺术创作之间存在二律背反的关系。科学认知与艺术创作各自依据普遍承认的原则建立,同时又在内部具有矛盾、冲突,彼此裹挟着发展。卡哈尔在对后现代艺术抨击的态度、创作实践使用后现代艺术的创作方法之间,存在二律背反的关系。

卡哈尔处在艺术史上新旧交替的时代,伴随超现实主义、表现主义、立体主义等艺术流派涌现,在艺术认识和创作上呈现的“二律背反”,他陷入传统与现代在认识方式和表现方法上的矛盾中。他在观念上贬低现代艺术,但在创作方式上却在有意无意间透露出对现代艺术的影响。他幼年学画,那时的画坛被学院派主导,晚年时,欧洲大陆上的绘画风格和流派已经不拘泥于学院派这种单一的绘画方式,涌现出以超现实主义、表现主义等为代表的风格迥异的绘画流派。所以,可以在他身上能够看到传统艺术和现代艺术在认识方式和表现方法上的矛盾。

卡哈尔在艺术表达上是前卫的,但在艺术品位上是保守的。卡哈尔认为他的作品是忠实于科学事实的审美表达,从本质上讲,他认为解剖图是写实绘画,并且曾在名为《八十岁的我眼中的世界》(El mundo visto a los ocbenta aos)一书中公开场合批判现代艺术,称其为“一个矛盾又混乱的学派,竟然还用许多浮夸自负的名号,自诩前卫、立体主义、表现主义、野兽派、后印象主义等”[1]27,他更痛斥那些批评“盲目模仿大自然……没有能力传达感受和想法”[1]27的艺术评论家。

卡哈尔无法接受一个拒绝描绘真实自然的艺术界,无法接受立体主义者撕裂物体的自然形态,继而以主观意识为指导将物体重组。但是,当他运用显微镜,而非肉眼观察微观世界时,他就已经抛弃了传统观察方式,将肉眼可见的世界撕裂开来;当他意图详细说明神经元的具体结构时,如在上文提到的“眼部视网膜细胞解剖图”中,他就开始主观调整细胞间真实存在的关系,将三维的细胞关系二维化呈现在纸面上。

这样的矛盾同样体现在他描绘死组织时,他将已经死亡的细胞看成鲜活且有意识的个体,甚至在“大脑皮层锥状神经元”的组织和安排上,传达出有关自我意识的思考。凡此种种,都与塞尚的绘画观念有异曲同工之处,康定斯基说:“塞尚赋予一个茶杯生命,或者说,他从一个茶杯中看到,‘活的存在,像画人一样画静物”,卡哈尔则是像画人一样画神经元,他们都试图通过描绘事物的“外在”寻求“内在”。有趣之处在于,卡哈尔运用现代艺术观念绘制解剖图,却坚定地声称现代艺术矛盾而混乱,他已经运用立体主义、后印象派等现代艺术的观察和描绘方法。

参考文献:

[1]? 赖瑞·斯旺森, 艾瑞克·紐曼,阿尔冯索·阿拉奎,等.大脑之美[M].台北:采实出版集团,2017:206.

[2] Javier Defelipe,PhD. Cajals Neuronal Forest: Science and Art[M].New York,NY: Oxford University Press, 2018:105.

[3] 瓦西里·康定斯基. 点线面[M]. 重庆:重庆大学出版社, 2017:60.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

收稿日期:2020-01-01

基金项目: 中央高校基本科研业务费基金(人文社科)基础扶持项目研究成果(项目编号:2242020S20034)。

作者简介: 崔之进,维也纳大学博士后、东南大学博士后,南开大学、美国哥伦比亚大学博士,加拿大阿尔伯塔大学访问教授,东南大学艺术学院副教授,硕士生导师,研究方向:艺术学理论。

叶宇涵,石家庄工程技术学校教师,研究方向:艺术学理论。

- 产业链视角的农业企业营运资金融资结构分析

- 普惠金融视角下农民专业合作社融资问题研究

- 基于供应链的管理会计工具整合框架之探讨

- 公办本科高校投入产出效率分析

- 互联网平台签到功能下积分的会计处理

- 应付职工薪酬会计核算难点阐释与例解

- 企业经营中亏损合同的会计处理方法改进

- 我国资产弃置义务会计处理

- 由“堵”到“疏”看民办高校内部控制的基本点

- 高校网上报销理论研究与实践探索

- 基于层次分析法的高校科研资金使用效益研究

- 高校科研绩效及影响因素研究

- 基于AHP法的高校综合绩效评价模型构建与应用

- 《中级会计实务》考试主观题命题规律探讨

- 化工行业环保投资效率评价研究

- 基层税务机关绩效管理困境破解之道

- “八项规定”对中高档白酒企业财务绩效的影响分析

- 高管股权激励、经营风险与企业绩效

- 基于模糊Borda法的创业板上市公司绩效评价

- 上市农业产业化龙头企业财务绩效评价

- 山西革命根据地会计的历史成就

- 财务共享、财务职能转型与财务人员角色转变

- 价值链提升:基于“顾客价值”的价值环构建

- 货币政策、区域市场化和现金周期

- 中美环境会计信息披露对比

- pegger

- pegging

- pegless

- peglike

- pegs

- peg²

- peg¹

- pejorative

- pejoratively

- pelican

- pelicans

- pellet

- pelletable

- pelletal

- pelleted

- pelleting

- pelletlike

- pellets

- pellety

- pelt

- pelted

- pelter

- pelters

- pelting

- peltish

- 成日

- 成日价

- 成日地胡闹

- 成日家

- 成日成夜

- 成昆铁路

- 成昏

- 成月

- 成服

- 成本

- 成本利润率

- 成本控制

- 成本的书

- 成本管理

- 成本计算

- 成材

- 成材率

- 成束的灯芯

- 成束的花

- 成条成片的黄色烟尘

- 成条成片的黄色烟尘或沙漠

- 成条把的东西

- 成条的薄竹片

- 成果

- 成果性科技新闻