杜晨

[摘 要]《叽啾嘞》是董锦汉创作的二胡协奏曲《云南随想》中的一个乐章,该作品是现代派少数民族风情二胡协奏曲的代表作,创作风格独特,手法新颖。本文将从曲式结构、主题发展手法、调式调性、和声四个方面对该作品的音乐本体特征进行分析探讨。

[关键词]董锦汉;二胡协奏曲;音乐本体

[中图分类号]J614 [文献标识码]A [文章编号]1007-2233(2020)04-0092-03

董锦汉,1957年出生于云南大理白族自治州喜洲镇,自幼学习二胡和小提琴。现任中央民族大学音乐学院民乐系主任,作曲家,中央少数民族乐团艺术总监及指挥。

近年来董锦汉创作音乐作品五十余部,其中主要音乐作品有:1982年创作二胡协奏曲《望夫云》(第Ⅰ二胡协奏曲)首稿(这一稿为民族管乐队协奏曲);1984年创作钢琴组曲《滇西高原风情》;1985年创作钢琴组曲《傣乡恋》;1987年创作第一交响乐《南诏奉圣乐》;1994年创作管弦乐组曲《大理素描》;1995年,修改二胡协奏曲《望夫云》(第Ⅰ二胡协奏曲)(这一稿修改为管弦乐队协奏曲);1997年创作民族管弦乐组曲《云岭情怀》;2001年创作第一民族交响乐《佤窄篝火》;2013年创作二胡协奏曲《云南随想》(第Ⅱ二胡协奏曲);随后创作《阿诗玛》(第Ⅲ二胡协奏曲);2014年创作《云南随想》(第二部)(第Ⅳ二胡协奏曲);2015年创作《云南随想》(第三部)(第Ⅴ二胡协奏曲)。还出版有《二胡前奏曲赋格曲集》(24首)、《二胡重奏曲集》(10首)及《二胡室内乐曲》(10首)。[1]

《云南随想》(第Ⅱ二胡协奏曲)(以下简称《二协》)完成于2013年,是董锦汉所作的第二部二胡协奏曲。该作品从侧面反映出作者对云南故土的眷恋和炽热之情。《叽啾嘞》是《二协》的第一乐章,创作灵感源自云南白族山歌《叽啾嘞》和《白月亮白姐姐》,作品既注重民族风格特色又融合现代作曲技法,音乐具有很强的可听性和时代感。本文选取该乐章,从曲式结构、主题发展手法、调式调性、和声四个方面进行分析研究,旨在探讨《叽啾嘞》音乐本体特征,有助于进一步了解董锦汉的音乐创作。

一、曲式结构

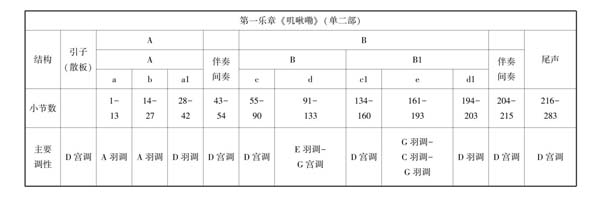

乐曲《叽啾嘞》采用单二部曲式结构[2],图示如下:

[收稿日期]2019-12-13

[作者简介]杜 晨(1995— ),女,温州大学音乐学院硕士研究生。(温州 325000)

引子部分是散板,开门见山亮出主题动机,该音型取自云南白族山歌《叽啾嘞》中“叽啾嘞”三个音。A部(第1-42小节)再现单三部曲式。a(第1-13小节)是A部主题呈示,b(第14-27小节)由主题发展而来,其中第16-17小节与第20-21小节呼应模仿,a1(第28-42小节)是a变化再现。B部(第55-203小节)由B和B1两个乐段组成。B乐段采用并列单二部的写法,两个主题材料并列。c(第55-90小节)中,第55-72小节是B部主题一的呈示,该主题采用8+8的结构,随后73-90小节是B主题的附属部分,该段旋律取自伴奏间奏(第43-54小节)。d(第91-133小节)中91-106小节是B部主题二的呈示。B1乐段是B乐段的变化重复,在B乐段的基础上增加了e(第161-193小节),丰富音响,使音乐结构更加饱满。尾声(第216-283小节)依然由B部主题变化发展而来,216-231小节是B部主题的完全再现,232-283小节是变化发展而来,紧缩节拍,在急促火热的气氛中结束全曲。

二、主题发展手法

主题、动机是一部作品的根基,是全曲的核心。董锦汉在《叽啾嘞》中通过主题的模进、再现、重复、贯穿等手法推动音乐发展。

(一)模进——是指音乐主题或者乐节、乐汇在不同高度模仿进行,较之重复发展手法动力性更强,在不同音高上进行陈述,有助于进一步开展乐思。如第1-13小节取材自云南白族山歌“叽啾嘞”三个音,刚劲有力。第110-114小节是1-13小节的自由模进,调式由D宫调转至G宫调音区升高,节拍由自由的散板变为2/4拍,旋律走向、力度、表情记号维持不变。再如第3-13小节,该材料是A部主题材料的首次完整陈述,取材自云南白族山歌《白月亮白姐姐》的主题旋律,9/8拍的节奏配合mp的力度记号,旋律温婉富有表情。第28-37小节调式由A羽调移至D羽调音域升高,节拍仍然沿用9/8拍但旋律时值缩短由11小节缩至9小节,且力度增强,为下一段快板蓄势。第91-106小节是B部主题材料二的首次陈述,音乐在E羽调上进行,2/4拍,力度记号mf,婉转含蓄。第194-203小节依然是91-106小节的自由模进,音区升高,调式转至D羽调,节拍变为4/4,旋律更加宽广,力度加强至ff,音乐富有激情。

(二)重复——以原型重复一个乐句或主题,是最基本的发展手法。第120-124小节就是第110-114小節的重复,以110-114小节的形态进行重复,加深旋律给听众留下的印象。

(三)再现——指音乐经过一段发展之后,或者出现一段新的音乐材料之后,原来的主题又重新出现,是一种特殊的重复或变化重复。如第55-70小节最为典型,该材料是B部主题材料一的首次陈述,旋律取材于《叽啾嘞》的主题旋律,2/4拍的节奏加上mf的力度热情充满活力。第134-149小节和第216-231小节都是55-70小节的完全再现,该主题以原型反复再现,对音乐结构的完整和内容的统一有着重要作用。

(四)贯穿——将音乐主题中的特性音调或节奏以原型或变化的形式反复出现。第55-70小节由B部开头贯穿至尾声出现三次,深化音乐主题,巩固乐思。

(五)加花——指对主体进行加花装饰的变奏手法,丰富主题音响。第194-203小节在第91-106小节的基础上,乐句之间加上琶音装饰演奏,音乐结构更加饱满,增强音乐可听性。

三、调式调性

《叽啾嘞》各段落调性布局已在第一节“曲式结构”的图示中阐明,从上述图示中可以看出,《叽啾嘞》各段落调式调性具有首尾呼应的特征。引子以D宫调开门见山,A部以羽调式为主,调式结构A羽调-D羽调,进入B部后由D羽调转至同名D宫调,后半部分直至尾声乐曲都围绕D宫调进行,以实现调性首尾呼应。

(一)横向调性转换:调性横向转换即转调,董锦汉在《叽啾嘞》中多次运用该手法推动音乐进行,且转调手法多样。

1离调,即音乐在进行中短暂离开原本调式进入新的调式,离调在该作品中是最为典型的转调手法。引子部分的三组琶音中,第三组琶音中将C、F两个音还原,随后马上回到D宫调主音,这里是离调。第65-67小节中,临时升高G,在第68小节回到D宫调,可以判断这里是离调。由于第134-149小节与第216-231小节是第55-70小节的完全再现,因此使用的离调手法相同。在第73-90小节中,无明显特征,但将旋律中的所有音符按顺序罗列,可发现第74小sol-la-si-mi-re-do是G宫系统中的音列,第75小节中la-si-升do-mi-升fa是A宫系统中的音列,第73-76小节连续三次转调D宫-G宫-A宫,在第77小节回到D宫调,可以判断这里是离调。同理,第83-90小节,可用同样的方法判断,这里三次转调D宫-G宫-A宫。在第158-159小节中,G音全部升高,在第159小节立刻还原,依然可以判断这个也是离调。在第266小节至276小节中,是连续的严格模进,密集的临时升降记号可以判断出每两小节调式就发生了变化,虽然这部分十分模糊,没有明确的调性,但依然可以从伴奏和弦和临时变化音及随后在第277小节回归D宫调这些特点判断这里是离调。

2同宫系统内的调式交替,即在调式的交替发生在同宫系统中,音列并无改变,但主音变了,调式也随之而改变。董锦汉在《叽啾嘞》中使用同宫系统调式交替手法主要是以宫调-羽调互相转换的色彩行调式交替为主。例如在第91-133小節中,第91-106小节音乐在E羽调上进行,在106小节结束在E羽调主音上,伴奏部分连续下行模进至G宫调主和弦上,随后通过第107-109三个小节的过渡109小节落在G宫调的主音上,明确调性,从110小节开始,音乐转至G宫调上进行。

(二)调性色彩象征

每个调式有不同的色彩,作曲家常用不同调式自身色彩特点表现不同情感,例如在民族调式中,多用宫调式表现明亮欢快,用羽调式表现低沉婉转。董锦汉在《叽啾嘞》中,就在内在含蓄、表情丰富的A部用羽调式传递情感,在B部用宫调式表现热情活力的情绪。《叽啾嘞》的主要调性是D宫调,董锦汉用D宫调特有的明亮欢快的特点来描绘“快乐、热情”的云南人民在滇西高原生活的情景。

四、和 声

董锦汉在音乐创作方面有着独特的个人风格,中西合璧,在传统音乐元素的基础上融合西方作曲技法,这一特点在其作品的和声中体现得最为明显。《叽啾嘞》这个作品董锦汉虽然采用中国传统五声调式进行创作,以各调宫的和声和羽的和声为主,但加入了西方元素。

附加音和弦:所谓附加音和弦就是在原三度和弦基础上,叠加非三度的音。董锦汉在作品中主要是在三度和弦基础上叠加四度音,这是一种常见的附加音和弦,在作品中多次出现,如第8-11小节,作者连续使用A羽调小三和弦la-do-mi的附加四度re的和弦。

综上,本文根据《叽啾嘞》的音乐本体,对该作品从四个方面进行了简要分析。全曲采用单二部曲式结构,两个音乐主题风格对比鲜明。主题发展手法多样,模进、再现、重复、贯穿、加花手法的运用既丰富音响又使得音乐层次更加饱满丰富。在调式调性方面,主要运用横向调性转换和调性色彩象征的手法表达乐思。和声上采用附加音和弦,既丰富了和声的色彩又增强音乐感染力。研究其音乐本体,有助于了解董锦汉的音乐语言、音乐风格、音乐理念、音乐思想。

注释:

[1]云南文化艺术职业学院校友风采[J].民族艺术研究,2009(06):105.

[2]项彬彬.小人物·大历史:郭祖荣《第一钢琴协奏曲》研究[D].温州大学,2018.

(责任编辑:崔晓光)

- 提高初中语文课堂教学有效性的途径分析

- 如何引导学生快乐走进语文世界

- 优化初中语文作业设计之浅见

- 知之不如乐之

- 初中语文课堂教学策略初探

- 适当留白 语文课更精彩

- 让中职语文教学回归生活

- 给阅读把脉给教学开方

- 高中生议论文写作有效教学的策略探讨

- 对高中作文教学现状的分析研究

- 如何在高中语文教学中传承优秀传统文化

- 浅谈语文家庭作业的有效设计

- 肥胖:学校体育教学面临的新问题

- 成长不烦恼

- 志愿者文化在大学生志愿者活动中渗透的再思考

- 基于研训一体化的大集备是促使教师专业发展的有效策略

- 浅析中职生练技能的一般过程

- 论大学英语自主学习

- 高校学生管理工作信息化建设要点分析

- 我国著名的哈萨克族民间乐器库布孜演奏家及民间艺人简介

- 浅谈如何在中职平面设计教学中培养学生传统文化意识

- 注重电教教材建设,保障电教事业稳定发展

- 在中职学校践行“国学教育”之我见

- 信息技术在机械制图教学中的应用探索

- 基于情境的中职生口语交际能力的培养

- most accident prone

- most afro caribbean

- most age old

- most air conditioning

- most air raid

- most air to air

- most airy fairy

- most all around

- most all in

- most all out

- most all round

- most all time

- most anglo saxon

- most awe inspiring

- most back to back

- most bad tempered

- most ball bearing

- most beat up

- most big ticket

- most big time

- most black belt

- most bloody minded

- most blue collar

- most bona fide

- most born again

- 淫视

- 淫言

- 淫言亵语

- 淫言媟语

- 淫言狎语

- 淫言诐行

- 淫诈

- 淫词

- 淫词亵语

- 淫词媟语

- 淫词秽语

- 淫词艳曲

- 淫词艳语

- 淫词邪说

- 淫诡

- 淫说

- 淫货

- 淫贱

- 淫辞

- 淫辞媟语

- 淫辞艳语

- 淫辞诐行

- 淫辞邪说

- 淫辟

- 淫辱