段宏宇

[摘 要]

埃基松·杰尼索夫是苏联著名的作曲家,其在音乐创作上追求个性和自由发展,音高组织形式与序列陈述形态呈现出多元化的特征。本文以杰尼索夫的《钢琴变奏曲》为研究对象,从序列技术和音乐结构的角度切入,对这部作品的音高序列原型及其发展、音乐结构布局以及其他音乐元素等方面进行深入研究,进而揭示其序列音乐结构的创作特征。

[关键词]杰尼索夫;序列音乐;《钢琴变奏曲》;音乐结构

[中图分类号]J614 [文献标识码]A [文章编号]1007-2233(2020)09-0089-06

埃基松·杰尼索夫(Edison Denisov,1929—1996)是苏联著名的作曲家、音乐教育家、音乐学家和社会活动家,他与施尼特凯(Alfred Schnittke,1934—1998)、古拜杜丽娜(Sofia Gubaidulina,1931— )并称为俄罗斯现代音乐的“三套马车”。1950年他结识了著名作曲家肖斯塔科维奇(Dmitriy Dmitriyevich Shostakovich,1906—1975),肖斯极大地肯定了他的作曲天赋,并建议他赴莫斯科音乐学院跟随谢巴林教授学习作曲。20世纪60年代开始了十二音无调性的创作,他因不顾苏联文艺的高压政策,坚持用现代手法作曲,故而被莫斯科音乐学院开除,大部分作品被禁止演出,他的行动和创作也受到了阻碍。80年代,事态有所改观,一些评论家不再以批判的语态对待杰尼索夫,反而对于他的创作会给予肯定的态度。80年代中期,他成为苏联作曲家联盟书记之一,90年代后他移居法国,1996年11月24日逝世于巴黎。

20世纪50年代后期,杰尼索夫对十二音无调性音乐产生兴趣,通过加拿大钢琴家G.古尔德(Glenn Gould,1932—1982)和法国钢琴家G.费雷米(Gerard Fremy,1935—2014)两位钢琴家的引导,开始了对十二音序列作品进行分析。杰尼索夫开始认识到了现代音乐的无穷魅力,于1961年创作了《钢琴变奏曲》,这是作曲家杰尼索夫早期探索无调性音乐的第一首钢琴作品,该作品构思巧妙,技法创新,艺术水准高超,被公认为是这个时期作曲家的代表作之一,因此,具有很高的作曲技术理论研究价值。

一、杰尼索夫序列音乐创作及其特点

(一)创作中运用的序列技术

在序列音乐写作的初期阶段,杰尼索夫并没有严格按照十二音的原则来写作,而是在序列作品中大胆融入了自己对序列音乐的理解,形成了独特的序列写作技术。在这些技术中,移位或重新排列,然后重复序列、碎片化,一个音列或序列的多次重复,可称为自由发展式序列,或自由十二音技术;一些序列音的排列由不同的截断组合而成,例如同一序列的两个截断组合,其中一组六音截断与另外一组六音截断互为补集,使用这种序列的技巧,凸显了作曲家丰富的创作手法。杰尼索夫认为:自由地运用十二音序列截断是比完整陈述序列原型更为重要的发展手法。

杰尼索夫在序列音乐作品中采用了最有特点的两种技术,即多重序列和签名动机。“多重序列”就是在同一个作品中同时使用两个以上的原始序列,是对序列技术的一种发展,也可以看作是杰尼索夫对序列音乐的一种新的探索。《第一交响曲》《中音萨克斯与钢琴奏鸣曲》运用了“多重序列”的序列技术。“签名动机”是杰尼索夫常用的创作手法,包括“EDS”“BACH”与“DSCH”三种,这三个动机的音级集合及音程函量分别为3-1[0,1,2]、4-1[0,1,2,3]、4-3[0,1,3,4],从音级集合的音程函量可得知:“小二度”为主要音程。“EDS”的动机意味着Edison Denisov的字母组合,有趣的是,“EDS”是作曲家名字的唯一表达方式。

(二)序列音乐结构特征

1音高结构特征

杰尼索夫作品中的音高序列的移位类似于传统的转调,移位度数的大小和转调关系的远近一样,都直接关系到音乐的紧张度。[2]在音高结构的选择性上,杰尼索夫认为音高有作为个体、序列原则的逻辑延续[2];但是从序列到音高组织的过程从破碎开始,在初期发展和中间阶段的序列都是严格而精确的,是基与音调顺序的变化,在杰尼索夫的部分序列音乐的结尾处有序列回归和延续性的原理。[3]以下是有關杰尼索夫序列音乐作品的原型音高结构分析。

《为十一件管乐器与定音鼓而作》是杰尼索夫的第一部十二音作品,创作于1961年,在音高上严格遵循十二音写作手法,其作品的序列原型为:

若将其原型分为四音截断,则1-4号音的集合为4-14,5-8号音的集合为4-9,9-12号音的集合为4-14;三组集合呈拱形的结构形态,集合4-14可以看作是本首作品的核心音级集合。若将序列原型分为两组六音截断,1-6号音与7-12号音同为集合6-14,两组六音截断存在着相同的音程函量,具有内在的统一性。

《大提琴协奏曲》中使用了签名动机“BACH”与“EDS”,本首作品的特征为“EDS”动机,被重复了很多次。《大提琴协奏曲》第一乐章的原型为

,若将其分为三音截断,1-3号音、2-4号音、5-7号音、8-10号音、9-11号音均为集合3-1,此集合也是杰尼索夫特定音调的集合[0,1,2],三音动机无处不在,形成了具有自身风格特色的杰尼索夫音调。

康塔塔《印加的太阳》被誉为杰尼索夫最具代表性的作品,创作于1964年,其作品的序列原型为

若将其原型分为六音截断,1-6号音的集合为6-Z17,7-12号音的集合为6-Z43,两组集合的音程函量均为(322332),因此具有内在的相似性。

在杰尼索夫的作品中,无论是序列技术、签名动机还是杰尼索夫音调,其共同的特征都是半音化倾向,这种倾向决定着其作品中紧张激烈的音响。[3]室内乐《DSCH》是杰尼索夫献给肖斯塔科维奇的作品,创作于1969年,是用“签名动机”手法写作的,其序列原型中存在大量的半音,具有半音化倾向。《DSCH》的序列原型为

若将其划分为四音截断,则1-4号音为集合4-3,5-8号音为集合4-3,9-12号音为集合4-28(3);集合4-3与集合4-28(3)具有对称集合的特点。

《绘画》为杰尼索夫的乐队作品,创作于1970年,作品的序列原型为

F-C-D-bE-bD-G-bA”,若将其分为三音截断,则1-3号音、2-4号音、6-8号音的集合同为3-7,其中1-3号音与2-4号音形成倒影逆行关系,集合3-7看作是本首作品原型的核心音级集合,其他的三音截断均为集合3-7的相似集合,原型内部存在一定的关联。

2音乐元素形态

在20世纪现代音乐领域,一些作曲家以不同音乐元素作为乐曲发展的主要力量,其中密度、织体、音色也成为建构音乐作品的形式基础,各种音乐元素的“自治性”与“结构力”特征已见端倪。[4]需要指出的是,序列思维的渗入使它们形成了隐含一定逻辑秩序与规律的自身形态结构。[4]

杰尼索夫作品结构中的“套叠”现象是其最主要的特征,极大地加强了作品结构的逻辑性。在合唱作品《秋天》的原型序列中,套叠了音程含量的两组集合,使作品的内部结构得到了统一的效果。在《第一交响曲》中,套叠了签名动机“EDS”与“DSCH”,“BACH”与“EDS”,在结构上有着紧密的联系。在整体序列作品《意大利歌曲》中,序列的前半部分与其他参数的目标相互作用,最初的两个小节由六个高度,六个长度,六个动态色调组成,最初的部分变成了“主题”“动机”“重复”等发展,第一组序列的组成为两组六音列,给复杂的神秘声音带来神秘性。在大型弦乐作品《水彩画》与《大提琴协奏曲》中,使用的十二音和弦是以小二度的音程关系依次向上形成的密集十二音和弦。在《钢琴变奏曲》中,速度的变化非常丰富且极为紧密,充分地体现了作曲家力求每次变奏速度上的变化都要有所不同,蕴含着强烈的对比色彩。在《长笛协奏曲》中,小提琴分为六个声部,音区为e1-g2,以相对自由又相对规整的节奏开始运动;作品中大量地使用了长短不一的音流截断,每一组截断都是由签名动机构成的,签名动机有时也使用移位或者倒影逆行。

二、《钢琴变奏曲》的音乐分析

(一)《钢琴变奏曲》音高序列原型分析

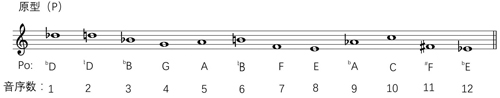

这部作品的音高序列原型如图1所示:

通过观察本首作品音高序列原型可以发现,序列中主要和声音程为小二度与三全音。若将原型分为三音截断,则1-3号音为集合3-3[0,1,4],4-6号音为集合3-6[0,2,4],7-9号音为集合3-3[0,1,4],10-12号音集合为3-10[0,3,6],其中7-9号音与1-3号音互为倒影关系。从音程函量来看,集合3-6是集合3-3的变形,集合3-10与另外两组集合均为对比关系;若将原型分为四音截断,集合4-18[0,1,4,7]与集合4-19[0,1,4,8]为最大相似集合。若将原型分为六音截断,则1-6号音为集合6-Z10[0,1,3,4,5,7],7-12号音为集合6-Z39[0,2,3,4,5,8],两组集合为最大相似的关系,仅有两音之差;两个六音组的音程函量相同的,具有内在的统一性。另外,除2-4号音可以构成小三和弦,序列中其他相邻的三个音、四個音之间无法构成大、小三和弦和属七和弦,刻意避免了形成大小调式的局部调性,由于1号音的出现让2-4号音的调性暗示不明显,有意避免了局部调性因素的出现。

(二)《钢琴变奏曲》音乐结构分析

1整体结构分析

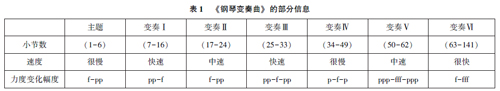

本首《钢琴变奏曲》是由一个主题和六个变奏组成的变奏曲式。主题是从第1小节至第6小节,变奏Ⅰ是从第7小节至第16小节,变奏Ⅱ是从第17小节至第24小节,变奏Ⅲ是从第25小节至第33小节,变奏Ⅳ是从第34小节至第49小节,变奏Ⅴ是从第50小节至62小节,变奏Ⅵ是从第63小节至第141小节。在序列的使用方面,本首作品主要使用了原型P、逆行R以及移位序列P3、I5、I8、RI5。为了取得作品的统一,杰尼索夫采用变奏的形式,保证序列材料得到充分的展开。正因如此,杰尼索夫在《钢琴变奏曲》中的音高序列搭配,几乎全是倒影关系。变奏Ⅵ使用了卡农式变奏手法,多次重复使用了序列P3与I8,两组序列形成对位关系,声部依一定的间隔进入,造成一种此起彼伏、连绵不断的效果。从速度的变化趋势上看,本首变奏曲构成“慢速-中速-快速”的结构布局,变奏Ⅰ-变奏Ⅵ的速度结构呈拱形形态分布。在节奏的使用方面,杰尼索夫将节奏序列化,在变奏中包含许多对位节奏设计。从节拍方面上看,杰尼索夫仅在变奏Ⅰ和变奏Ⅱ中稳定保持在3/4拍;主题及其他几次变奏的节拍都在频繁变换,尤其是变奏Ⅵ,从头至尾都在变换节拍,造成节拍模糊的视觉效果,频繁地变换节拍是杰尼索夫序列音乐创作的特征之一。本首《钢琴变奏曲》的主要特点:①基本以八分音符和十六分音符为单位拍;②从钢琴的两个声部来看,其内部存在着大量的对比因素,例如音区的对比、音程跨度紧密性与松散性的对比;③声部间的模仿形成节奏复调(变奏Ⅵ);④节奏总体趋向序列化、复杂化,变奏Ⅵ中采用了节奏模仿的手法。

2微观分析

(1)主题的分析

主题标记为“广板”(Largo),主题是从第1小节至第6小节,采用了先“线性陈述”,后“纵横陈述”的基本方式。第1小节、第2小节用了序列P,第3小节用了逆行R,第4小节用了倒影的纯四度移位I5,第5小节、第6小节用了的纯四度移位RI5。序列在音高结构上以本首作品的原型P作为主题的开始,起到了结构音乐的作用。原型、倒影、逆行、逆行倒影各使用了一次,使得序列音乐的标志性和象征性也凸显出来。起始序列P的1-4号音力度为“f”,第5号音突然“p”了下来,随后在5-12号音的进行中逐渐渐强,序列内部的力度变化具有一定的对比性,主题结尾处的力度为“pp”,与起始序列在力度上形成对比。主题对序列技术的使用比较严格,不存在“缺音”“多音”的现象。[LL]? [HJ2mm]

谱例1:《钢琴变奏曲》的第1~6小节

(2)变奏Ⅰ分析

变奏Ⅰ标记为“快板”(Allegro),3/4拍,变奏Ⅰ是从第7小节至第16小节,序列采用了“线性陈述”的基本方式。第7小节有标记“leggiero”,指在演奏时要表现出轻快、轻巧的情感。在序列材料的分配方面,第7小节至第9小节使用了序列I5、原型P与逆行R,此时原型P、逆行R与序列I5形成对位关系;第10小节至第13小节使用了移位序列:RI5与P7,序列P7与序列RI5形成对位关系;第14小节至第16小节使用了序列P、R、RI5,此时序列P、R与RI5形成对位关系。第7小节至第9小节的低声部的原型和逆行的连接是非常紧密的,节奏是紧凑的,而高声部的倒影I5的节奏是较为松散的,音高起伏是较大的;因此,节奏的序列关系存在着一定的律动性。

(3)变奏Ⅱ分析

变奏Ⅱ标记为“中板”(Moderate),3/4拍,变奏Ⅱ是从第17小节至第24小节,在序列材料的分配方面,第17小节至第18小节使用了序列P4与序列I9,此时序列P4与I9形成对位关系。第19小节至第20小节使用了倒影I与原型的移位P7,此时倒影I与序列P7形成对位关系,形成呼应的效果。第19小节的低音bA为三组序列的音级重叠,音级“bA”是序列I的第11号音、序列I9的第12号音、序列P7的第1号音。第21小节至第22小节使用了序列R、RI5以及两组六音集合(6-Z10[0,1,3,4,5,7]与6-Z11[0,1,2,4,5,7]);从音程函量来看,两组集合为最大相似。第23小节至第24小节使用了序列R4,此时的力度变成了“pp”,为下一变奏的起始力度做准备。

(4)变奏Ⅲ分析

变奏Ⅲ标记为“兴奋的快板”(Allegro agitato),变奏Ⅲ是从第25小节至第33小节。序列间的音程移位以三全音为支点,增加了变奏的紧张度。其中第28小节至第29小节、第31小节至第32小节出现了序列音级的交错,序列运动的情形为:声部交错-返回。第25小节至第29小节使用了倒影I与原型P,第30小节至第33小节使用了序列R7与RI5;均形成对位关系。在变奏Ⅲ开始时,有标记“sempre staccato”(自始至终的断奏,有节奏感的),表示此处不仅要达到快速流畅的演奏,还要将个性化的节奏特色展现出来。从织体形态上看,在声部交错的第28小节至第29小节,力度到达了最高点“f sub.”,拍子也从原来的3/4拍转到了5/8拍,序列的陈述从单音变成了双音,每组音程都带有“>”重音记号,有种加强音效连续性的写作手法。由于变奏Ⅲ速度非常快,因此在音响效果上具备一定的紧张度,在紧接着到来的第30小节,力度又立刻突然弱化至最低点“pp sub.”,这两次紧密连接的力度变化幅度如此之大,给人们的听觉系统带来了很大的冲击。

谱例2:《钢琴变奏曲》的第25~29小节

(5)变奏Ⅳ分析

变奏Ⅳ标记为“缓慢地”(Lento),变奏Ⅳ是从第34小节至第49小节,采用“纵横陈述”的基本方式。在序列材料的分配方面,第34小节至第41小节使用了原型P的大三度移位P3,此时序列P3陈述了5次,体现出“节约材料”的作品构思;第42小节使用了序列I8,第43小节使用了倒影I,第44小节使用了序列I1,第45小节使用了序列R7,第46小节使用了序列RI8,第47小节使用了序列P3,与前一小节形成了模仿的写作手法,第48小节使用了序列I5。在高声部有标记“poco rubato”(自由节奏),从谱例上可以看出,此次变奏的音区跨度较大,突破至两个八度以外,给演奏者带来一定的难度。从织体形态来看,第34小节至第41小节有明显的圆舞曲节奏特点,为了适应和声的需要和取得适当的紧张度,做了许多和声上的处理。

(6)变奏Ⅴ分析

变奏Ⅴ标记为“自由地”(Liberamente),变奏Ⅴ是从第50小节至第62小节。在序列材料使用的方面,第50小节至第51小节使用了序列原型P,第52小节使用了序列Ⅰ5,第53小节使用了序列Ⅰ2与Ⅰ11,序列Ⅰ11为Ⅰ2的向上大六度移位;第54小节以紧密的纵向和弦为主要织体,序列Ⅰ11的第1号音-第6号音被重复了13次,且每组和弦都带有重音记号“>”,其听觉效果犹如轰隆隆的雷声不停在响。第55小节使用了序列P3,P3的第1号音至第4号音被重复了5次,并且在4个八度音区范围内被重复使用,均为附点节奏;第5号音至第8号音与第9号音至第12号音随着第1号音至第4号音“音区”的逐渐下降,大幅度地以同音八度的节奏型向下进行,且每组音都带有“>”。第56小节至第57小节以四音截断来进行陈述,分别为集合4-18、集合4-16、集合4-27,第58小节的高声部转向序列原型P,回到严格十二音的序列排列方式,以低音部#F做长音颤音的衬托,中声部为三组四音截断,分别为集合4-3、集合4-1、集合4-3,此次集合的陈述呈现了一定的对称性;此外,集合4-3[0,1,3,4]为“DSCH”签名动机,集合4-1[0,1,2,3]为“BACH”签名动机,杰尼索夫将签名动机的写作手法嵌入变奏V,使变奏的内部更具张力。第58小节至第61小节使用了序列原型P,陈述了3次,但每次序列陈述的织体形态都不同,音响效果较为丰富,在节奏上做了大胆的探索与创新。第61小节使用了序列P7与I5,第62小节以序列原型P收尾,體现了再现的功能。

从序列的音乐结构方面来看,序列(P,I5)与序列(P7,I5)是互为纯四度的倒影关系,从力度上看,由“ppp”进入序列原型P,在第54小节“fff”处到达高潮,接着又回到“沉思”“安静”的意境中。从织体形态上看可以看出杰尼索夫在织体创作上是多变的,创新的;繁杂的节奏同时也给演奏者带来了难度,充分体现出杰尼索夫的创作具有很高的艺术性和技巧性。在本次变奏中也出现了大量的移位序列,且每次序列间音程移位的度数都不相同,也呼应了本次变奏的标记“自由地”。

谱例3a:

(7)变奏Ⅵ分析

变奏Ⅵ标记为“急板”(Presto),变奏Ⅵ是从第63小节至第141小节。本次变奏运用了十分频繁的休止和句逗,夹杂在序列的陈述中;休止符与跳音的混合使用,给末尾的变奏带来一种创作的新意。第63小节至第64小节使用了序列I5,第65小节至第68小节使用了逆行R,第69小节使用了原型P,第70小节至第71小节使用了序列I5,从第63小节至第71小节可以看出,变奏Ⅵ以倒影的移位I5作为起始序列,进行到逆行R,形成对比的关系,随后从序列R转入序列P,形成逆行的移位关系,最后回到序列I5,与本次起始序列I5相呼应,运用了卡农式的序列写作手法,具有轮回性的特征。第72小节至第75小节使用了序列P7,序列的1-6号音与7-12号音形成对位,第75小节至第78小节使用了序列RI。第78小节至第89小节使用了序列P7与序列RI,两组序列都是“分割陈述”不顺次陈述的顺次叠合。第90小节至第110小节使用了序列P3与I8,P3是由上一组序列P7向下大三度(向上小六度)的移位来的,连续陈述了5次;与之相对应的序列I8是由上一组序列RI向上小六度(向下大三度)的逆行移位来的,连续陈述了5次,两组序列形成对位关系。第111小节至第141小节,序列间音程的移位关系多以纯四度、纯五度、三全音为主要移位关系。第110小节至第118小节使用了序列I,第119小节至第127小节使用了序列RI与序列R7,第127小节至第141小节具有再现部的特征,使用了序列P、RI5、R、I5,与主题中使用的四组序列相同,形成呼应的效果。变奏Ⅵ的节奏特点具有卡农式变奏的特征,回旋性不间断的重复音与跳音有序的陈述着,采用了节奏模仿的手法,彰显了节奏戏剧性的一面,杰尼索夫大胆创新势必给接下来要演奏和分析的人带来新的挑战。变奏Ⅵ是本首乐曲的最后一次变奏,具有终曲的性质,是急促而富有动力性的收束阶段。

谱例4a:

谱例4b:

三、《钢琴变奏曲》其他音乐要素分析

在序列音乐作品中,不同的音乐元素始终在各自层面上以一定的逻辑关系运行着,它们在自身形态呈现个性化特征的同时,相互间始终联系与应和着,从而同存于一个相对封闭的整体结构体系之内[5]。

(一)节拍与节奏分析

在《钢琴变奏曲》中,杰尼索夫将“节奏”这一元素纳入序列化思维,在“节奏”的写作手法上是多变的、创新的;序列化思维角度下的“节奏”使其内在形态更加具有逻辑性。

变奏I中序列I5的节奏序列分布形态为“3-2-3-2,1-1-1-4,1-1-1-1”,此次变奏的节奏序列的关系存在着一定的律动性。

谱例5:

变奏Ⅵ使用了“时值序列”的写作手法,序列I5的时值序列分布形态为“3-3-3-3-3-3,1-1-1-1-1-1”,加入减值的写作手法,1-6号音的时值为3(将休止嵌入时值),当序列陈述到7-12号音时,时值变成了1,序列时值缩小了三倍,两组“六音截断”在节奏时值上形成了对比。下一组序列R的时值序列分布形态为“2-2-2-2,2-2-2-2,1-1-1-1”,节奏序列的关系存在着一定的律动性,加入减值的手法,呈递减的时值形态走向,1-4号音与5-8号音的时值为2,当序列陈述到9-12号音时,时值变成了1,序列时值缩小了一倍。减值的写作手法使节奏具有了纵向的层次性。

谱例6:

从节拍的结构组织来看,本首变奏曲中变奏Ⅰ和变奏Ⅱ稳定在3/4拍进行,主题的节拍从3/4拍变成5/4拍、4/4拍,此时被称为变换节拍,变换节拍常用于现代音乐作品的创作,是典型的序列音乐发展手法;变奏Ⅵ的节拍变换的尤为频繁,共变化了69次,几乎每小节变换一次,以十六分音符为单位拍,强拍上持续运用休止符来弱化强拍,以切分的手法强调了变换节拍在本首作品中的重要性。

(二)速度与力度分析

本首变奏曲的速度变化非常丰富且极为紧密,充分地体现了作曲家力求在每次变奏速度上的变化都要有所不同,蕴含着强烈的对比色彩。在主题的部分标记为“广板”(很慢地),紧接着的变奏Ⅰ立刻转入“Allegro”快板,变奏Ⅱ速度降到中速,像是得到了一个缓冲,接着又迅速转入变奏Ⅲ“兴奋地快板”。从变奏Ⅳ到变奏Ⅵ,由慢速逐渐转入快速,变奏Ⅵ以“急速”完成了全曲的最后一次变奏,有种强烈的收束感。

在传统音乐的创作中,力度往往承担修饰主题旋律、塑造性格特征、烘托音乐气氛的辅助性角色与功能,可以说,它依附旋律主题而存在。虽然它仅仅是声音响度的一种大致状态,在演绎的过程中很难用精准的量化予以测控[6]。《钢琴变奏曲》的力度变化幅度较大,其变化的范围为“ppp-fff”,在每一次变奏接近结束的位置,力度也会转向新的变奏起始的力度,以保持听觉效果上的和谐性,使不同的变奏之间的连接无明显的力度对比。

结 语

从作品中使用的序列技术来看,他多次运用多重序列与签名动机,尤其是杰尼索夫“EDS”“DSCH”签名动机。从整体结构来看,其内部存在着大量的对比因素,例如音区的对比、音程跨度紧密性与松散性的对比等等。从发展手法来看,作曲家常使用“主题”“动机”“重复”等发展;从作品音乐结构上看,“套叠”现象为最主要的特征,以集合的套叠、动机的套叠为主要套叠方式。序列的陈述有各种截断,甚至有时将截断组合成为一个新的十二音序列。从作品的原型设计来看,作曲家常在原型嵌入音程含量相同的截断,保证了作品的内在统一性与逻辑性。从作品的音响效果来看,音区的对比以及变换和弦的内部结构通常可以避免音响效果的单调。总之,作曲家杰尼索夫通过缜密的结构布局、独具特色的序列技术以及音乐元素的复杂形态,体现出《钢琴变奏曲》这部作品的独特性和创新性及很高的艺术价值。

注释:

[1][2]Ю.Холопов,В.Ценова.Эдисон Денисов[M].Москва,1993:83—85.

[3]梁 軍.杰尼索夫作品中的织体特征——兼及其主要音乐语汇研究[D].上海音乐学院,2015:30.

[4]郑 艳.论序列主义音乐文本音乐元素的逻辑构成与结构形态[J].武汉音乐学院学报,2013(02):63.

[5]郑 艳.结构主义视域下的序列主义音乐研究[M].北京:人民音乐出版社,2015:45—49.

[6]贾达群.结构诗学——关于音乐结构若干问题的讨论[M].上海:上海音乐学院出版社,2009:88—89.

(责任编辑:崔晓光)

- 用学生的自主性打造高中语文高效课堂

- 儿童文学在小学语文教学中的现状及策略研究

- 多媒体技术在小学语文阅读教学中的应用研究

- 构建低年级识字教学的高效课堂

- 仿写与创新:初中语文作文教学研究

- 立足激励教育,优化语文教学

- 试论小学语文教学中我国传统文化的弘扬和传承

- 对小学语文课堂导入的思考

- 浅谈高中语文课堂作业高效的策略

- 让微课在初中语文教学中闪光

- 职高语文的学科价值与发展方向研究

- 关于高中语文教学的系列思考

- 浅谈怎样才能上好小学语文课

- 小日记:小学生放飞心灵的空间

- 初中语文教学阅读心理学的实践分析

- 语文课堂教学“六不要”

- 提高小学高年级学生语文阅读能力的方法

- 在语文实践中探究语言的人文内涵

- 如何在小学语文教学中引导小学生阅读

- 识字与语言学习并重的小学语文课堂教学模式

- 实施差异教学 提高学生作文水平

- 支架理论在初中作文教学中的应用

- “学·导·用”教学模式下前置作业的设计原则初探

- 幼儿园绘本阅读教学中幼儿自主阅读能力提升策略

- 试谈高二语文教材选文的悲情色彩

- nonelectrical

- nonelectrically

- nonelectrics

- nonelectrification

- nonelectrifications

- nonelectrified

- non-electrified

- non-electronic

- nonelectronic

- nonelectronics

- nonelects

- none left/not any left

- nonelemental

- nonelementally

- nonelementary

- nonelevating

- nonelevation

- nonelevations

- nonelicited

- noneligibilities

- noneligibility

- noneligible

- noneligibly

- noneliminative

- nonelite

- r2014097200001470

- r2014097200001471

- r2014097200001472

- r2014097200001473

- r2014097200001475

- r2014097200001476

- r2014097200001477

- r2014097200001478

- r2014097200001479

- r2014097200001480

- r2014097200001481

- r2014097200001482

- r2014097200001483

- r2014097200001484

- r2014097200001485

- r2014097200001486

- r2014097200001488

- r2014097200001490

- r2014097200001492

- r2014097200001493

- r2014097200001494

- r2014097200001495

- r2014097200001496

- r2014097200001497

- r2014097200001498