吴忭 杜丰丰

【摘要】? 以往衡量问题导向学习(Problem-based learning, PBL)的效果主要采用总结性评价,缺乏对学习者学习过程的关注与分析。但在非良构问题领域的PBL学习中,学习过程是呈现学习者专业思维能力发展的关键。如何通过分析PBL中的会话内容对专业思维能力进行建模,教师在这一发展过程中又充当何种角色,是PBL领域学者们关注的话题。本研究选择医学教育这一典型的非良构问题领域作为研究情境,采用不同的教师引导风格进行PBL教学,通过认知网络分析对学习者的专业思维发展过程及导师引导策略进行分析建模。研究结果揭示了赋权促进型引导风格较指导控制型引导风格对于学习者的社会性知识建构和学科思维能力培养具有更好的效果。此外,本研究也展现出认知网络分析这种创新的质性数据量化分析方法,在建模和评价社会性学习过程中的学科思维能力方面具有较大的应用潜力。

【关键词】? 非良构问题解决;问题导向学习;认知网络分析;引导风格;中医教育;知识建构;学科思维;社会性学习

【中图分类号】? G642.0? ? ? ?【文献标识码】? A? ? ? ?【文章编号】? 1009-458x(2019)9-0065-07

一、引言

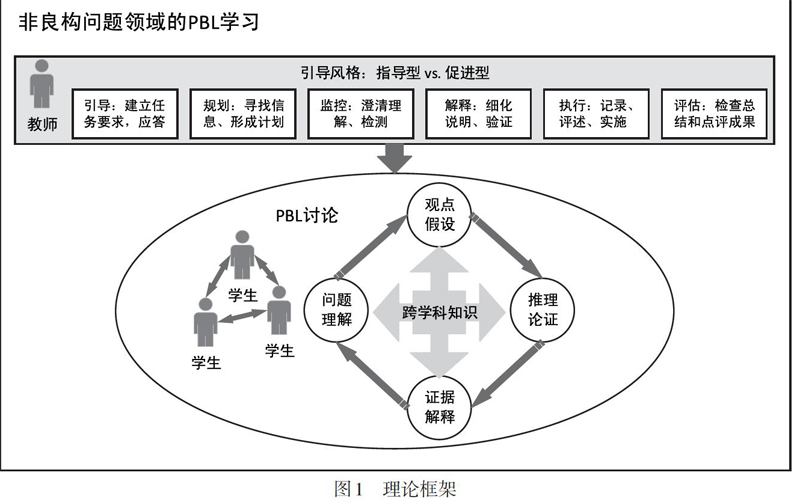

现实世界中的真实问题区别于学校中的学科问题,普遍具有典型的非良构特征,即问题信息不完备、解决途径不唯一、解决方案不确定、需要运用跨学科的知识技能和推理论证能力等。文化的快速变迁、全球环境日益复杂使得未来学习者需要具备解决非良构问题的能力。问题导向学习(PBL)作为一种基于建构主义理论的教学策略,具有提高学习动机、激励学习投入、促进深度学习和学科思维能力培养的特征,在培养学习者非良构问题解决能力方面具有極大潜力。PBL一般采用真实的领域问题作为驱动,让学习者以小组形式展开协作探究,在分析理解问题的同时回顾已知、发现未知和明确将知,并通过小组分享学习成果、探讨将知的话题、商讨论证问题的解决方案。PBL教学方法自上世纪60年代在加拿大麦克马斯特大学医学院首次提出以来,在医学、商业、工程、设计、教育等众多专业领域的教学中被广泛应用。但是,教育研究者和教学实践人员对于应用PBL的方法仍然存在一些争议。首先,PBL的学习过程不仅仅是同学之间的讨论,还包括教师和学生的互动。教师扮演的导师角色的主要职责究竟是学习过程的引导者,还是以内容专家的身份指导学生展开讨论?是赋权促进型的引导方式抑或指导控制型的引导方式更能促进高质量的PBL讨论?教师的不同引导风格究竟会如何影响PBL的讨论过程以及学科思维能力的发展?对于这些问题,目前尚未有一致的意见。

此外,目前大部分对于PBL学习的评价方式仍然以传统纸笔测试,以及对讨论活动中社交沟通和学习规划等非认知能力的自我评价和同伴评价为主,缺少对讨论过程和讨论质量的有效评估和专业思维能力测评。一方面,这是学习目标和评价目标之间存在的偏差;另一方面,这也凸显当前面向协作学习的大规模质性数据分析测评所面临的挑战,即如何提供社交互动过程中专业思维能力发展轨迹的有效证据。尤其对于诸如医学这样具有复杂知识结构、领域问题具有非良构特征的学科,建模和评估学生的专业思维能力需要在对专业实践活动深度理解的基础上进行量化建模和意义建构,才能提供扎根的在统计上有效的评估证据。针对上述两方面问题,本研究选择中医PBL为研究情境,采用谢弗等人(Shaffer, Collier, & Ruis, 2016)提出的认知网络分析方法,分析和建模在不同教师引导风格下学习者专业思维能力的差异和发展特征。

二、文献综述

(一)非良构问题解决

非良构问题区别于良构问题的主要特征在于前者对问题解决者的元认知和论证能力有更高的要求(Jonassen, 2014, pp. 269-288)。通常,非良构问题解决的步骤可以概括为领域问题的理解、提出观点和假设、论证推理和用证据解释推理的过程四个连贯迭代的环节,在各个环节又都需要问题解决者灵活运用跨学科的知识(Wu, et al., 2016)。因此,在解决非良构问题时,学生的专业能力发展其实是通过社交互动来协同构建不同能力维度之间的紧密联系。在培养学生非良构问题解决时,研究者常常采用PBL的形式进行教学。PBL强调将学习置于复杂、有意义的问题情境中,学生通过观点阐述、争论质疑、冲突协商、知识分享等社会互动过程投入专业实践,发展高层次的专业思维能力(Savery, J, & Duffy, 1995)。然而,梅洛. 希尔弗(Hmelo-Silver, & Barrows, 2006)认为PBL虽然有利于问题解决和知识建构过程的有效整合,但传统纸笔测试的评价方式并没有全面呈现这一建构过程,尤其对PBL讨论过程所反映的专业思维能力的发展变化,鲜少有评价。因此,需要针对PBL这种社会性学习方式,研究如何分析会话内容来建模学生个体和小组的专业认知图式。

(二)PBL中的教师引导风格

为了促进学生在非良构问题领域的PBL学习,拉卓等人(Lajoie, et al., 2015)提出学习规划的6个策略维度,即引导、规划、执行、监控、评价和解释,而具有不同引导风格的教师在教学支架的策略选择和使用上具有异质性(Berghmans, et al., 2012)。对于PBL讨论中教师所采用的引导风格学者们有不同的看法,如巴罗斯(Barrows, 1988)将教师的角色描述为学习促进者,认为经验丰富的学习促进者应该具备的技能包括支持学生自主学习、提问、生成假设,推动学生解释、复述、总结。但是布迪等人(Budé, 2011)则认为,PBL中教师有针对性的提问和指导更能够促进学生的深度理解。帕品扎克等人(Papinczak, Tunny, & Young, 2009)认为教师本质是在两种引导风格(促进和指导)之间取得平衡,但是关于这两种指导方式如何影响PBL学习中的互动过程还有待探究。

三、研究设计

(一)理论框架及研究问题

基于上述非良构问题解决的认知建模和教学支架的设计策略,本研究提出非良构问题领域的PBL学习教师指导框架(如图1所示),试图探究这一框架下教师和学生在PBL讨论中的自然互动过程及教师引导风格对学生非良构问题解决能力发展的影响,并提出以下两个研究问题:

问题一:在非良构问题领域的PBL讨论过程中,赋权促进型导师和指导控制型导师指导下的学习小组的学科思维能力发展有何不同?

问题二:在非良构问题领域的PBL讨论过程中,赋权促进型和指导控制型两种引导风格的导师分别采用怎样的支架策略来促进学生的学科思维能力发展?

(二)研究情境和对象

本研究的参与者来自中国东部地区一所中医药大学,包括19名中医相关专业研究生(中医内科学和针灸专业)和2位中医PBL导师。参与者被随机分为两组,每组由一位导师引导学习。通过实验前对导师进行访谈了解其教学理念和课堂实际教学行为,确定两名导师分别具有不同的引导风格。其中,一名导师偏向给学生赋权、促进学生自主学习和主动探究的教学模式,所在小组命名为F组(N=10);另一名导师则偏向有效指导学生的深度思考、控制学生的讨论内容和问题解决过程,其所在小组命名为D组(N=9)。

实验情境选择了“针灸医学书籍阅读”这门课程中的一个学习单元进行PBL教学。该单元讲述了一名脑创伤综合症患者接受针灸诊治的实际病例,病例分为三幕。教学实验持续了三周,第一周和第三周是课堂讨论,第二周是学生自主学习。在第一周课上,导师会依次发放病例的前两幕信息,需要学生通过讨论理解病例相关知识(已知)提出病例可能的诊断意见(将知),明确需要进一步学习的知识(未知);第二周,组员需要就第一次讨论列明需要學习的知识点,查阅相关资料展开课外自主学习与推论;在第三周的课程中,学生要分享他们所学的知识,并进一步讨论他们目前对该案例的看法,通过论证和协商尽可能形成对这个病例的诊断和治疗方案的共识。最后,教师会发放病例的第三幕信息,供学生了解病例的发展或者实际诊断和治疗方案,以促使学生对案例知识、问题解决过程、协作讨论表现进行反思。

(三)数据收集和编码框架

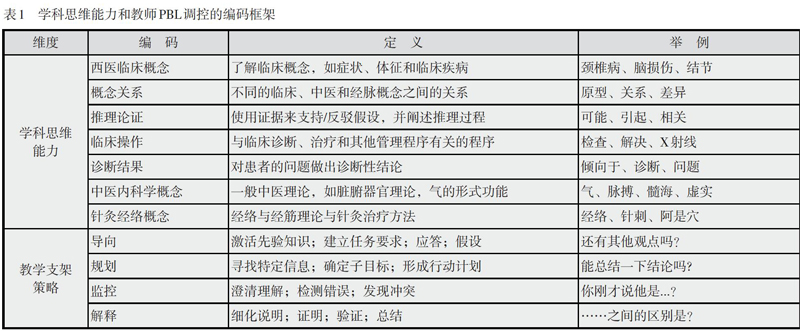

我们对F组和D组两个小组在第一周和第三周的PBL讨论进行了全程录像和讨论内容的文字转录,文字转录的对话记录共1,856条。本研究使用参与者在谈话中的轮流发言作为编码分析的基本单位,从学生的中医思维能力和导师的支架策略两个维度对发言内容进行编码,编码框架如表1所示。我们参考以往西医临床问题解决能力的编码维度,并将其拓展到中医教育领域,在原有的5个编码,即西医临床概念、概念关系、推理论证、临床操作和诊断结论的基础上,增加了中医内科学知识和针灸知识两个新的编码。对于支架策略的编码方案,本研究采用拉卓等人(Lajoie, et al., 2015)提出的关于学习规划的6个维度,即导向、规划、执行、监控、评价和解释。考虑到本研究所收集到的讨论数据中涉及执行和评价两个维度的数据较少,故删除这两个维度,保留其他4个编码。转录的文本数据由两名研究人员独立编码,编码结果均达到较好的一致性(kappa>0.7),并通过讨论解决了编码的差异问题。

(四)数据分析方法

为了深入分析社会性学习,如PBL中的学习互动过程,谢弗等人(Shaffer, et al., 2016)提出了一种叫作认知网络分析(Epistemic Network Analysis,ENA)的质性数据量化分析方法,用网络模型建模复杂问题领域的专业思维水平,在工程设计、城市规划、外科手术等非良构问题解决领域获得了良好的应用效果(Chesler, et al., 2013; Nash & Shaffer, 2011; Ruis, et al., 2017)。本研究将进一步拓展该研究方向,探索ENA方法在中医PBL教育中的应用。

ENA是通过对话语数据进行定量分析来描述个人(或团体)认知框架模式的分析方法。它通过创建一个网络模型来描述个人(或团体)使用的概念在话语数据中相互连接的方式,还原了特定领域专业思维要素之间的发展和联系。所有的要素关系以动态网络模型表示,可以量化随着时间的推移这些连接的强度和组成的变化。由于其形式的多样性,它可以用于任何系统中,以一组相对较小的固定的元素组成的复杂的动态关系网络来模拟关联的模式。也就是说,它是一种针对多变量参数技术(如潜在类模型)的网络分析优化的方法。

在具体操作时,ENA先将数据格式化,对数据分段分析,一般分为5个~7个片段,这些片段被称为节(Stanza)。同一节中共同发生的元素相互关联,不同节中的元素之间没有关联。由此,可以使数据中的连接是有意义的,最终可以解释元素间的连接结构。为了确定数据中对象的联系,ENA为每个节构建邻接矩阵,量化每节中编码元素的共现。再将得到的每个节对应的邻接矩阵累加、归一化并创建高维认知网络,这样每一个节的元素之间的连接结构都由高维空间中一个邻接向量表示。它包含所有节中所有元素的共现,然后通过奇异值分解对(归一化)邻接向量进行解释和可视化,将原始高维空间旋转,减少旋转后的空间维数以捕捉数据中的最大变化(奇异值分解类似于主成分分析,但不重新计算数据)。最后,ENA使用一个优化算法将网络模型的节点(复杂、协作思维的编码元素)放置在ENA空间中,使每个网络模型的质心与降维的网络位置相对应。

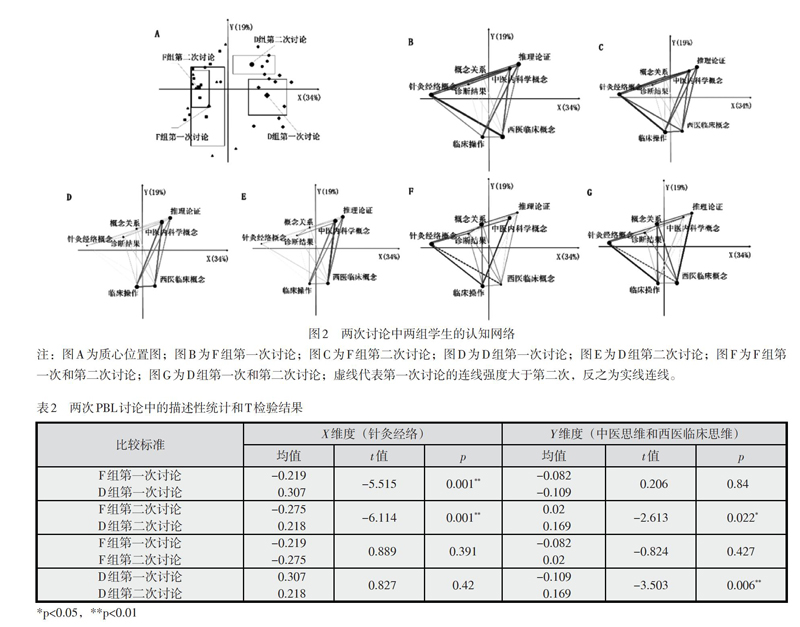

本研究通过对两个PBL小组第一周和第三周课堂讨论中的会话内容进行编码及认知网络建模,得到了两组前后两次讨论的中医临床思维的认知网络图,以及两位PBL导师的教学支架策略的认知网络图。我们对两个小组和相应导师的网络图结构进行量化分析和比较,并选择典型的讨论片段做定性会话分析,为认知网络图的量化分析结果提供质性的证据支持。

四、研究结果

(一)两个PBL小组学生的学科思维能力结构特征

我们按照编码框架对F组和D组的第一次和第二次讨论中的话语进行编码,生成了各自的认知网络图和对应的质心位置图(见图2)。其中图2-A是质心位置图,图2-B~2-E分别是F组的第一次和第二次讨论内容以及D组的第一次和第二次讨论内容生成的平均认知网络;图2-F和2-G分别是F组和D组的前后两次讨论生成的平均认知网络的差异图。进一步对上述生成的小组平均认知网络采用独立样本T检验比较质心的X坐标和Y坐标的差异,得到两组学生在两次讨论中学科思维的差异情况(见表2)。

根据图2-B至图2-G中的认知网络节点的位置,我们发现针灸经络的编码位于x轴的负向,中医思维的相关编码位于y轴的正向,西医临床思维的相关编码位于y轴的负向。因此对于该平面中各个认知网络结构所造成的网络质心位置的差异可以通过该平面不同维度和方向的意义来诠释。F组学生的第一次讨论和第二次讨论在X维度和Y维度均不存在显著性差异,D组学生的第一次讨论和第二次讨论在Y维度(中医思维与西医临床思维)方面存在显著性差异,显示D组学生的讨论从西医临床思维方式向中医思维方式发展(t=-3.503,p=0.006)。

通过分析两次讨论的平均认知网络图,我们发现F组的针灸经络概念和其他四个专业思维能力(临床操作、西医临床概念、推理和论证、中医概念)之间建立了较强的联系(见图2-B和图2-C)。比较两个平均网络的差异,我们发现尽管两个网络之间差异并不显著,但是针灸概念和临床概念在第一次讨论中的联系更多(图2-F中的虚线部分代表第一次讨论的认知网络连线权重更大),而针灸经络概念、中医概念和临床操作在第二次讨论中的联系更多(图2-F中的实线部分代表第二次讨论的认知网络连线权重更大)。而在D组中,我们发现学生的思维能力特点是在中医概念、推理论证、西医临床概念和临床操作四个要素之间有更多的联系,但与针灸经络概念之间的关联并不明显(见图2-D和图2-E)。比较两个平均网络的差异我们发现,D组在第一次讨论中临床操作与临床概念之间有更多的联系(图2-G中的虚线代表第一次讨论的认知网络连线权重更大),而在第二次讨论中针灸概念、临床概念、中医概念之间的联系更多,并且这种模式迁移在统计上是显著的(图2-G中的实线代表第二次讨论的认知网络连线权重更大)。

(二)两个PBL组中导师的教学支架模式

为了分析两位导师在PBL讨论中的教学支架模式特点,我们对采用教学支架策略编码后的数据进行ENA分析(见图3)。结果显示,F组的导师在第一次和第二次讨论中的教学支架模式发生了显著变化。在第一次讨论中,F组导师主要采用导向性支架策略帮助学生建立中医内科学概念、推理论证能力、西医临床概念和针灸经络概念之间的联系。在第二次讨论中,F组导师采用了更加灵活的支架策略帮助学生建立不同专业思维要素之间的关联,包括监控、导向和解释策略。但是,D组的教师在两次讨论中都采用了较为单一的支架策略,即始终采用导向性策略,并且目的主要是促进学生对中医内科学概念的理解。

(三)PBL话语分析

为了说明两个小组的PBL会话过程以及导师对小组讨论的教学支架作用,我们从两个小组各选取一个典型的讨论片段做会话分析,进一步说明上述认知网络分析的研究发现。这两个讨论片段均是学生在就该病例进行辨证诊断。F组导师的发言侧重于引导学生进行更加深刻的思考,而不是过多地干预学生讨论的内容。F4(4号学生)首先指出病人所具有的一个症状,并询问由这个症状可能推断是什么疾病。F9发表了自己的观点,并试图使用中医内科学的知识来佐证他的论点。此时,FT(F组导师)通过提问试图引导F9进一步确认自己的观点。当F9改变了他的假设时,导师又通过追问来探究他潜在的推理过程。此外,导师说了一句看似无实质意义的话——“我和其他同学有一样的疑惑”,鼓励其他学生进行批判性思考,勇于提出质疑。正如我们看到的那样,当教师讲完那句话后,其他学生加入了对话,并提出了更多不同的疑问,如F10的提问有助于建立辨证诊断与临床治疗的联系,F3的问题则促使大家进一步思考该病例的临床症状与不同病理产物的中医概念之间的联系。

与F组的教师不同,D组的教师在类似的诊断推理讨论场合中,经常采用质疑的方式主导学生交流的内容。导师首先提出一个诊断推理问题。当D2给出她对特定中医内科术语的理解时,导师打断了她的回答并重复了这个问题。这表明教师只希望得到是或否的回答。然后D2再次回答,但没有进一步解释。导师也没有进一步询问D2原因,而是继续提出异议。这时 D4提供了另一个证据来论证她的观点,而导师又直接挑战了她的论点。这个例子表明,D组的教师倾向于在讨论期间占据主导地位,并且更倾向于引导以目标为导向的PBL会话过程。此外,导师较少提供学生进行深入知识交流、观点分享的机会,这或许也在一定程度上阻碍了该组学生发展中医临床思维不同能力维度的机会。

五、研究结论

赋权促进型导师和指导控制型导师指导下的学习小组的学科思维能力发展有何不同?通过实验我们发现,赋权促进型组(F组)在西方问题理解和中医问题解决之间的知识结构比指导控制型组(D组)更为均衡。具体而言,F组更侧重于用针灸思维来解释临床表现,而D组更注重解决临床问题而忽视针灸思维,这使得F组第二次学习进度落后很多。对推理实例的话语分析进一步证实了这一量化分析结果。我们发现F组和D组表现出讨论同一主题的不同能力模式。F组在西方临床概念和针灸知识之间建立了更多的联系,不仅考虑了基于西方临床知识、临床应用和中医知识的诊断推理,而且还考虑了关于经络功能(如昆仑穴位)和针灸方法(如头皮针灸)的临床治疗。D组在临床概念与中医概念之间有很多的联系,但在针灸和中医与临床概念之间建立联系较少。

对于不同引导风格的导师采用何种支架策略来促进学生的学科思维能力发展,实验发现赋权促进型导师采用了更加灵活的调节策略,促进了学生在多个能力维度的协同发展,而控制指导型导师则以更单一的支架策略影响PBL的讨论。赋权促进型导师带领的PBL小组显示出更加均衡完善的专业能力网络,并且更注重以深层理解(如经络理论)来解决实际问题;控制指导型导师带领的PBL小组的讨论,则始终局限于已有的知识(西医的临床治疗方案)及相对浅表的(中医)知识,而缺少建立与(针灸经络)跨学科知识更深层的聯系。本研究表明教师在培养学生的学科思维能力时,不应局限在单一学科领域(如本研究中的中医或者针灸经络领域),应识别出学生应该掌握的跨学科的概念(西医的循证医学思路和中医/针灸的辨证施治),注意培养跨学科的论证推理和批判性思维,帮助学生建立不同能力维度之间的广泛联系。

六、小结

本研究采用一种创新的认知网络分析方法,通过分析PBL会话内容建模学生在中医这一非良构问题领域的思维能力水平和发展模式,并探索PBL导师的不同引导风格对学生能力发展的影响。因为,PBL在非良构问题领域的主要学习目标应该是帮助学生建构复杂的领域知识,而不是单纯为了解决某个具体问题。赋权促进型的引导风格更注重小组讨论中的学习规划和元认知过程,有利于营造更加民主和平等的沟通氛围,促进学生的发散性思维、批判性思维和推理论证能力,以及跨学科知识的建构与整合。因此,PBL导师的学习促进者角色代表了一种适应性教学的理念,即教师所提供的教学支架是一种即兴、适时的因势利导和循循善诱,要善于捕捉学生的交互动态促进学生之间的观点澄清、提问质疑、争论论证、冲突协商。此外,本研究还揭示了学生在PBL讨论过程中建立的学科思维各维度之间的结构关系,以及多元化学习调控策略支持不同思维能力发展的成效,并展示出认知网络分析这种量化民族志的研究方法在PBL情境下评测学生思维能力水平的巨大潜力。

[参考文献]

Barrows, H. S. (1988). The Tutorial Process. Springfield, IL: Southern Illinois University School of Medicine.

Berghmans, I., Druine, N., Dochy, F., & Struyven, K. (2012). A facilitative versus directive approach in training clinical skills? Investigating students clinical performance and perceptions. Perspectives on medical education, 1(3), 104-18.

Budé, L., van de Wiel, M. W., Imbos, T., & Berger, M. (2011). The effect of directive tutor guidance on students conceptual understanding of statistics in problem-based learning. British Journal of Educational Psychology, 81(2), 309-324.

Chesler, N. C., Arastoopour, G., D Angelo, C. M., Bagley, E.A., & Shaffer, D.W. (2013). Design of professional practice simulator for educating and motivating first-year engineering students. Advances in Engineering Education, 3(3), 1-29.

Hmelo-Silver, C. E., & Barrows, H. (2006). Goals and strategies of a problem-based learning facilitator. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1, 21-39.

Jonassen, D. H. (2014). Assessing problem solving. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology (pp. 269-288). New York, NY: Springer.

Lajoie, S. P., Lee, L., Poitras, E., Bassiri, M., Kazemitabar, M., Cruz-Panesso, I., ... & Lu, J. (2015). The role of regulation in medical student learning in small groups: Regulating oneself and others learning and emotions. Computers in Human Behavior, 52, 601-616.

Nash, P., & Shaffer, D. W. (2011). Mentor modeling: The internalization of modeled professional thinking in an epistemic game. Journal of Computer Assisted Learning, 27(2), 173-189.

Papinczak, T., Tunny, T., & Young, L. (2009). Conducting the symphony: A qualitative study of facilitation in problem-based learning tutorials. Medical education, 43(4), 377-383.

Ruis, A. R., Rosser, A. A., Quandt-Walle, C., Nathwani, J. N., Shaffer, D. W., & Pugh, C. M. (2017). The hands and head of a surgeon: Modeling operative competency with multimodal epistemic network analysis. The American Journal of Surgery, 216(5), 835-840.

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology, 35(5),31-38.

Shaffer, D. W., Collier, W., & Ruis, A. R. (2016). A tutorial on epistemic network analysis: Analyzing the structure of connections in cognitive, social, and interaction data. Journal of Learning Analytics, 3(3), 9-45.

Wu, B., Wang, M., Grotzer, T. A., et al. (2016). Visualizing complex processes using a cognitive-mapping tool to support the learning of clinical reasoning. BMC Medical Education, 16, 216.

收稿日期:2018-12-10

定稿日期:2019-05-28

作者簡介:吴忭,博士,副教授,硕士生导师;杜丰丰,硕士研究生。华东师范大学教育信息技术学系(200062)。

责任编辑 张志祯 刘 莉

- 民办本科高校培养应用型人才模式创新研究

- 高职院校税务技能实验室的建设研究

- 高职院校加强创新创业教育的对策研究

- 基于雨课堂的过程性考核体系研究

- 转型高校市场营销专业“双路径”实践教学改革与实践

- 聘用制下事业单位人力资源管理的新趋势研究

- 基于OBE理念的市场营销专业本科人才培养模式研究

- 管理会计人才与服务创新

- 浅谈加强财政基层干部队伍建设的若干思考

- 调动用人主体内生动力的对策研究

- 我国冷链产业发展现状及对策研究

- 产业链战略联盟视角下企业核心竞争力的提升

- 基于闽南饮食文化的海西旅游发展研究

- 新疆供给侧创新驱动研究文献综述

- 对跨境电商消费者行为模式及营销策略的探讨

- 创新产业引导基金机制推动实体经济高质量发展

- 互联网条件下我国城乡流通一体化的形成机制研究

- 基于“资源诅咒”的资源型城市产业转型模式选择研究

- 互联网金融下的风险防范研究

- 横纵向两维研究视角下青海绿色金融发展水平评价

- 科技金融视阙的中国政府引导基金发展与对策研究

- 对我国商业银行信贷资金安全性的讨论

- 环保产业并购分析

- 中美间双向直接投资结构比较研究

- 互联网经济背景下中小制造企业投融资创新研究

- atonalisms

- atonalist

- atonalistic

- atonalists

- atonalities

- atonality

- atonally

- at/on call

- at once

- at once/right away

- at-one

- atone

- atoned

- atonement

- at one point

- atoner

- atoners

- atones

- at-one's-mercy

- at one stage

- at one time

- atoning

- atoningly

- a touch/hint/trace of sth

- a touch of

- 孤证

- 孤证单行

- 孤诣

- 孤诣苦心

- 孤诣覃思

- 孤谲

- 孤豚

- 孤豚咋虎

- 孤豚腐鼠

- 孤豚腐鼠腐鼠孤雏

- 孤负

- 孤质

- 孤贫

- 孤贱

- 孤赏

- 孤超

- 孤身

- 孤身一人

- 孤身一人,没有家属

- 孤身只影

- 孤身吊影

- 孤身扛大梁——力量单

- 孤身的隐士

- 孤轮

- 孤迈