卢春光

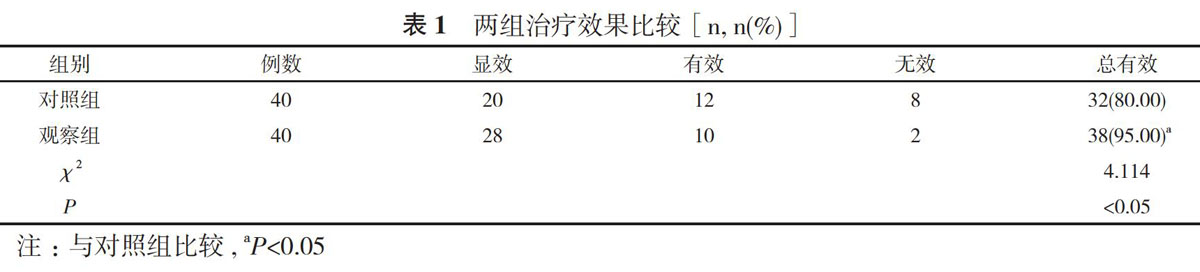

【摘要】 目的 探讨使用中西医结合治疗虹膜睫状体炎患者的治疗方法和临床效果。方法 80例(80眼) 虹膜睫状体炎患者, 随机分为观察组和对照组, 每组40例(40眼)。观察组采取中西医结合治疗, 对照组采取西医治疗。比较两组患者治疗效果。结果 对照组治疗显效20例, 有效12例, 无效8例, 总有效率为80.00%;观察组治疗显效28例, 有效10例, 无效2例, 总有效率为95.00%。观察组治疗总有效率高于对照组, 差异具有统计学意义(χ2=4.114, P 【关键词】 虹膜睫状体炎;中西医结合;疗效 DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.18.072 虹膜睫状体炎又称“前葡萄膜炎”, 好发于青壮年[1], 是指睫状体炎、虹膜炎以及虹膜睫状体炎[2], 是一种常见的眼科疾病。由于发病原因尚不明确, 往往发病突然且复发率高[3-5], 患者主要表现为眼部疼痛、视力下降、畏光等, 视力急剧下降, 严重者可失明[6]。目前西医通常采用糖皮质激素控制该疾病, 易复发, 长期应用此类药物产生白内障、激素性青光眼、低血钾、高血压等较明显的副作用, 严重影响患者视力恢复[7]。祖国医学认为虹膜睫状体炎属于“瞳神紧小”和“瞳神干缺”的范畴, 因此一定要为患者选择良好的治疗方法, 提高治疗效果。临床有大量研究表明, 中西医结合治疗虹膜睫状体炎的临床疗效较为显著[8-10]。选择本院2017年1月~2018年7月收治的80例(80眼)虹膜睫状体炎患者作为研究对象, 现报告如下。 1 资料与方法 1. 1 一般资料 选择本院2017年1月~2018年7月收治的80例(80眼) 虹膜睫状体炎患者, 随机分为对照组和观察组, 每组40例(40眼)。对照组男23例, 女17例;病程1~8 d, 平均病程(3.65±1.47)d;年龄19~66岁, 平均年龄(36.65 ±10.75)岁;中医辨证分型:肝胆湿热型20例, 肝经风热型9例, 风热夹湿型7例, 阴虚火旺型4 例。观察组男24例, 女16例;病程1~ 7 d, 平均病程(3.55±1.38)d;年龄18~65岁, 平均年龄(36.85±10.26)岁;中医辨证分型:肝胆湿热型19例, 肝经风热型10例, 风热夹湿型6例, 阴虚火旺型5例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》 [11]: ①患者视力下降, 畏光流泪, 眼痛;②实验室检查:抗链“0”、血沉、HLA-B27有助于病因诊断;③睫状肌充血, 虹膜纹理不清, 角膜后粉尘状或小点状、羊脂状沉着物, 房水混浊, 虹膜后粘连、瞳孔缩小或瞳孔闭锁。 1. 2 方法 1. 2. 1 对照组 患者采取西医治疗。具体如下。患者急性期给予地塞米松针5~7 mg, 静脉滴注;妥布霉素地塞米松眼药水滴眼, 每2小时1次;1%硫酸阿托品眼用凝胶滴眼, 3次/d;双氯芬酸钠滴眼液滴眼, 4~6次/d;给予泮托拉唑, 口服。患者恢复期给予妥布霉素地塞米松眼药水滴眼, 4~6次/d;0.5%复方托吡卡胺眼水滴眼, 3次/d;双氯芬酸钠滴眼液滴眼, 4~6次/d;若炎症较重或有前房积脓者给予球旁注射甲基强的松龙针30 mg[12]。予以醋酸泼尼松片口服, 晨服30 mg, 逐步递减, 减至5 mg维持2周。 1. 2. 2 观察组 在西医治疗的基础上结合中医辨证施治。具体如下。 1. 2. 2. 1 肝经风热型 患者起病较急, 瞳神紧小, 羞明流泪, 视物模糊, 纹理不清, 黄仁晦暗。全身可见口干, 头痛发热, 舌红苔薄黄, 脉浮数。方用新制柴连汤加减。药用:黄连10 g、柴胡10 g、黄芩10 g、赤芍8 g、山栀子10 g、甘草6 g、木通10 g、防风15 g、荆芥10 g、龙胆草10 g、蔓荆子10 g[13]。 1. 2. 2. 2 阴虚火旺型 ? 瞳神多见干缺不圆, 眼睛干涩昏花, 赤痛时轻时重;舌紅少苔, 心烦失眠, 口干咽燥, 脉细数。用知柏地黄汤加减。药用:黄柏10 g、熟地黄15 g、知母10 g、泽泻10 g、山药12 g、麦冬10 g、枸杞子10 g、山茱萸12 g、女贞子10 g、丹皮10 g、甘草6 g、柴胡10 g。 1. 2. 2. 3 肝胆火炽型 症见瞳神甚小, 珠痛拒按, 畏光流泪, 黑睛之后可见灰白色沉着物密集。全身伴有烦躁易怒, 口苦咽干, 舌质红, 脉弦数, 苔黄而糙[2, 14]。用龙胆泻肝汤加减。药用:柴胡10 g、生地10 g、泽泻10 g、车前子10 g、甘草5 g, 木通10 g、当归10 g、龙胆草10 g、栀子10 g、金银花30 g, 黄芩10 g、蒲公英30 g。 1. 2. 2. 4 风湿夹热型 患者目赤痛拒按, 瞳神紧小或偏缺不圆, 视物昏蒙, 畏光流泪, 或黑花自见, 黄仁纹理不清, 常伴有肢节酸痛, 脉濡数或弦数。用抑阳酒连散加减。药用:黄柏10 g、独活10 g、寒水石15 g、防风10 g、知母10 g、败酱草6 g、羌活6 g、防己10 g、苦参10 g、白芷6 g、黄芩10 g、栀子10 g、生甘草6 g、黄连10 g。水煎服, 2次/d, 1 个疗程7 d, 共治疗2~3 个疗程。 1. 3 观察指标及疗效判定标准 比较两组患者治疗效果。参考《中医眼科病证诊断疗效标准》分为显效、有效、无效3个级别[16], 显效:患者无并发症及后遗症发生, 临床症状完全消失;有效:患者有轻微并发症发生, 临床症状明显好转;无效:患者症状无改善, 甚至加重。总有效率=(显效+ 有效)/总例数×100%。 1. 4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。 2 结果 对照组治疗显效20例, 有效12例, 无效8例, 总有效率为80.00%;观察组治疗显效28例, 有效10例, 無效2例, 总有效率为95.00%。观察组治疗总有效率高于对照组, 差异具有统计学意义(χ2=4.114, P<0.05)。见表1。 3 讨论 虹膜睫状体炎多发于男性青壮年, 属于前部葡萄膜炎, 是临床上常见的致盲眼病。其发病原因多, 临床上多为原发性或与人类白细胞抗原(HLA)相关性[17]。临床上可归纳为外因性、继发性和内因性, 本病易复发, 西医治疗原则是皮质类固醇、散大瞳孔、免疫抑制剂、热敷、抗生素拮抗炎症等。达到增加虹膜血液循环;解除睫状肌和瞳孔括约肌痉挛;降低毛细血管渗透压、减轻炎症。本病易反复, 糖皮质激素长期应用形成激素依赖, 给人体带来骨质疏松甚、糖尿病、高血压、消化道出血等诸多并发症[18, 19]。 本病的患者往往都有免疫力低下的表现, 本研究结果显示:观察组治疗总有效率高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。说明中西医结合治疗组的疗效要优于仅使用西药治疗组, 中医认为该疾病病因多是由于外感风热, 内蕴热邪, 外感风湿, 或风湿郁而化热, 熏蒸黄仁所致;内侵于肝, 肝郁化火致肝胆火旺, 循经上犯黄仁, 展而不缩;肝肾阴亏久病伤阴, 黄仁失养, 虚火上炎;虚火煎灼黄仁, 展而不缩为瞳神紧小, 展缩失灵、与晶珠黏着而成瞳神干缺[20]。虹膜睫状体炎属于“瞳神紧小”和“瞳神干缺”的范畴。风湿夹热者多因风湿与热相搏, 阻滞于中, 导致清阳不升, 湿浊上泛, 治宜祛风清热除湿, 方用抑阳酒连散加减;肝经风热者多因外感风热而起, 选用新制柴连汤加减以疏风清热;阴虚火旺者常由于久病肝肾阴亏火旺于上所致, 治宜滋阴降火, 方用知柏地黄汤加减。 综上所述, 采用中西医结合治疗虹膜睫状体炎能明显改善患者症状, 改善患者预后, 调整患者机体免疫状态, 提高患者的治疗效果, 值得临床推广应用。 参考文献 [1] 彭清华. 中西医结合眼底病学. 北京:人民军医出版社, 2011:139. [2] 叶文芳, 曹云祥, 汪四海. 刘健治疗类风湿关节炎合并虹膜睫状体炎经验. 安徽中医药大学学报, 2015, 35(2):40-41. [3] 曹淑华. 用中西医结合疗法治疗虹膜睫状体炎的疗效观察. 求医问药, 2013, 11(7):325. [4] 陈翠, 张杰豪, 刘宝宁. 双氯芬酸钠滴眼液治疗虹膜睫状体炎临床观察. 中国药物与临床, 2013, 22(14):138-139. [5] 邱华. 虹膜睫状体炎30 例临床治疗临床研究. 中国医药科学, 2013, 3(18):191-192. [6] 陈小华, 张雪娟, 秦杏蕊. 中西医结合治疗虹膜睫状体炎40 例. 陕西中医, 2007(5):22-23. [7] 魏套惠, 魏伟. 中西医治疗急性虹膜睫状体炎的临床对比研究. 浙江中西医结合杂志, 2012, 27(13):173-174. [8] 李巧凤. 中西医结合治疗急性虹膜睫状体炎44例临床观察// 国际中西医眼科学术研讨会, 2005:241-242. [9] 王正芹. 中西医结合治疗虹膜睫状体炎46例. 医学信息, 2010, 24(8):2269. [10] 王云, 李广兰. 中西医结合治疗虹膜睫状体炎的护理. 中国民间疗法, 2012, 20(4):62. [11] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准. 南京:南京大学出版社, 1994:189. [12] 申德昂. 中西医结合治疗葡萄膜炎74 例疗效分析. 光明中医, 2013, 28(8):1667-1668. [13] 王慧博, 韦企平. 韦企平教授治疗虹膜睫状体炎经验. 中国中医眼科杂志, 2015, 25(6):204. [14] 钟益科, 袁建树. 还阴救苦汤治疗急性虹膜睫状体炎76 例. 中国中医急症, 2014, 23(6):1190-1191. [15] 王玉霞, 孙永娟. 中西医结合法治疗虹膜睫状体炎的临床观察. 中医临床研究, 2012(1):104-105. [16] 喻京生. 祛风清热行气活血法治疗白内障术后虹膜睫状体炎的临床观察. 中国中医眼科杂志, 2005(2):29-30. [17] 骆和生, 罗鼎辉. 免疫中药学一中药免疫药理与临床. 北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社, 1994:144. [18] 刘家琦, 李凤鸣. 实用眼科学. 第3 版. 北京:人民卫生出版社, 2010:1062-1063. [19] 范顺心, 张雪娟, 李亚丛. 龙胆泻肝软胶囊为主治疗急性虹膜睫状体炎66例. 陕西中医, 2008(5):31-32. [20] 赵越娟, 刘晓瑞. 中医辨证分型治疗葡萄膜炎的探讨. 光明中医, 2016, 31(11):1640-1641, 1674. [收稿日期:2020-02-21]

- 隧道磁电阻传感器在钢丝绳检测系统中的应用

- 基于VSC的三端柔性直流输电技术研究

- 基于模型预测的宏观交通路网优化研究

- 基于C#的WinForm开发中存储过程应用研究

- 自适应Canny算法在钢板缺陷边缘检测中的应用

- 基于RAMSIS与CATIA的商用车驾驶室手伸及界面应用分析

- ERP系统中客户订单变更的研究与设计

- 基于Flexsim的智能仓储系统优化仿真

- 基于CFD的水轮机模型建立与数值仿真

- 1420UCM酸轧机组液压弯辊控制系统

- P2P技术提升桌面虚拟化中镜像下载速度研究

- 无线视频传输QoS优化研究

- 基于二次开发的动态干涉检查系统设计与应用

- 鼓风机防喘控制与喘振预测应用研究

- 基于Harris算法的无人机影像拼接技术

- 基于高分一号影像的雄安新区土地利用分析

- 基于NSCT变换的随机游走红外图像分割方法

- 1∶1000固定翼无人机倾斜摄影建模精度分析

- 一种基于图像的覆冰厚度测量方法

- 基于灰度直方图的单一图像噪声类型识别研究

- 基于LDA与TextRank结合的多文档自动摘要研究

- 融合句法特征的汉—老双语词语对齐算法研究

- 基于FLPP的极端学习机人脸识别方法

- 基于动态贝叶斯网络的障碍物辨识研究

- 人机交互中的手势设计原则分析

- highflyer

- high flyer

- high-flyer

- high-flying

- highgrade

- high-grade

- high-growth

- highgrowth

- high-handed

- high handed

- high-handedness

- high-heeled

- high heels

- high hopes

- highimpact

- high-impact

- high-income

- highincome

- highinvolvementproduct

- high-involvement product

- highjacked

- highjacking

- highjacks

- high jump

- high jumper

- 选派任命

- 选流

- 选点

- 选牒

- 选用

- 选用于朝廷

- 选用人才

- 选用官吏

- 选用官员的名册

- 选用德才兼备的人,不用无能、糊涂的人

- 选用有才能的人

- 选用贤能的人

- 选用隐逸不仕人员

- 选留

- 选登

- 选目

- 选票

- 选秀

- 选种

- 选科不用选文章,只要生来胡胖长。

- 选租

- 选稿

- 选纳

- 选练

- 选编