庄丽情

【摘要】《义务教育小学科学课程标准》指出:“小学科学是一门探究性课程。”小学科学课程把探究活动作为学生学习科学的重要方式,强调从学生熟悉的日常生活出发,通过学生亲身经历动手动脑等实践活动,学习知识,提高能力。本文以五年级《种子发芽实验》为例,详细阐述基于STEM理念如何开展小学科学家庭實验,结合活动效果,对开展相关研究提出可供参考的实施建议。

【关键词】STEM;小学科学家庭实验;种子发芽实验

一、课程开展背景

STEM是科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)、数学(Mathematics)四门学科英文首字母的缩写。STEM教育强调学生通过跨学科式的探究活动,在情境中动手实践,建构知识提升能力。科学是一门以实验为基础的实践性课程,探究活动是学生学习科学的重要方式。小学科学鼓励学生像科学家那样亲身经历科学探索实践过程,综合运用不同领域的知识和方法,解决日常生活问题。综合比较可以发现二者高度契合,STEM理念与小学科学的融合能够为小学科学回归生活情境创造了无限可能。

实验是科学探究的重要形式,传统的科学实验主要是指课堂上的实验,包括教师演示实验和学生小组实验,然而在实际教学中,并非所有实验都适合在课堂上开展,如,低年级的种植凤仙花、养蚕,高年级的种子发芽实验、做一个生态瓶等,学生需要较长时间进行持续观察,只靠课堂实验是远远不够的,还需要将实验延至课外。那么,开展家庭实验就是解决这种情况的有效途径。基于STEM理念开展的小学科学家庭实验探索是推进小学科学发展的现实需求,本文以五年级《种子发芽实验》为例,通过对课程整体设计进行详细阐述,旨在交流,以期为同行开展相关研究提供参考。

二、《种子发芽实验》课程整体设计

(一)课程概述

《种子发芽实验》是教科版科学五年级上册第一单元第一课时和第二课时的内容,这两课主要是探究种子发芽需要的条件,教材的设置是让学生经历提出问题、进行假设、设计实验、动手实验、观察记录、汇报交流等探究过程,种子发芽实验需要持续观察一个星期左右,非常适合开展家庭实验探究。

五年级的学生已有种植凤仙花的经验,对植物生长的基本条件也有所了解,但对于种子发芽需要什么条件并没有进行科学的研究。此次家庭实验用生活中熟悉的绿豆进行探究。在实验的过程中,通过交流分享,让学生意识到需要注意实验的公平性。因此,需要控制变量,这正是对照实验的要点,学生在动手实践的过程中应用知识解决问题。

(二)教学过程

《种子发芽实验》分为三个阶段:设计实验方案、开展家庭实验、整理分析实验结果。其中,设计实验方案是第一课时,开展家庭实验用时一个星期,由学生在家完成,实验完成后第二课时整理分析实验结果。

1.设计实验方案

很多植物的一生是从种子发芽开始的,种子发芽需要什么条件?学生根据生活经验,自然而然会联系到水分、空气、阳光等条件,可以做出合理的猜测。如何通过实验验证猜想,这就需要确定研究的问题,设计实验方案。教材以种子发芽和水分的关系为例,制订了实验计划。

笔者在课堂上先采用师生问答的形式,引导学生思考探究种子发芽与水分的关系,需要将种子分成两组,一组给水,一组保持干燥,进行对比观察,看看哪组种子发芽。然后,小组讨论实验需要注意什么,综合全班同学的想法,完善实验方案。学生提出在实验中要注意公平性,两组种子除了水分的条件不同,其他条件应该保持一致。学生还提出每组至少需要3粒种子,如果只用一粒种子,种子没有发芽,有可能是因为种子本身不能萌发,而非实验条件所致,这样的做法更科学严谨。

设计意图:通过设计种子发芽实验方案,让学生意识到科学探究要严谨,需要注意控制变量,初步了解对照实验。设计实验方案的过程正是STEM理念所倡导的立足生活,解决问题。

2.开展家庭实验

种子发芽可能需要水分、空气、阳光、温度等条件。笔者让学生自由选择感兴趣的条件进行探究,自主设计实验方案开展家庭实验,并将每天的实验现象以拍照、录制视频等方式上传到“班级小管家”进行每日打卡。

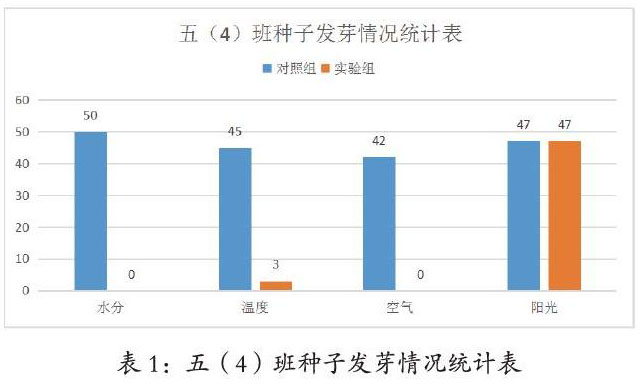

根据学生打卡,整理发现,全部50个学生都选择了感兴趣的实验条件进行探究,主要集中在探究种子发芽是否需要水分、空气、温度和阳光等条件,很多学生甚至做了多组实验,种子发芽情况整理如下表1:

在学生开展家庭实验的过程中,笔者主要对学生每天的打卡进行评价,收集学生实验中出现的问题,整理如下:

(1)在第一天的实验打卡中,孩子们的思维没有受限于课本中的绿豆种子,而是出现了绿豆、红豆、黄豆、黑豆、花生、玉米等多种常见的种子,不同种类的种子让实验结果更加可靠。

(2)第一天的实验方案五花八门,绝大部分学生能注意实验中要设置两组进行比较,只改变一个实验条件,做到实验中控制变量。然而,有个别学生在实验中进行了两组实验,但同时改变了多个条件,实验条件设置不合理,如有水分低温和无水分常温比较,这些都是实验中很好的错误案例。

(3)学生将每天的实验现象发到“班级小管家”打卡,同学们可以互相评论点赞。在第二天的打卡中,就发现有些学生已经修正自己的实验方案,而这正是学生在打卡中通过观察别人的实验,发现了自己的问题、从而改进实验的过程。

设计意图:通过家庭实验打卡,学生交流分享,让学生在实验中理解对照实验的要点。短短一个星期的实验打卡,所有学生都完整地经历了种子发芽的全过程,并且学会了用文字、照片、视频等方式记录实验现象,打卡交流的过程中,很多学生能够发现自身不足,自我改进,在实验中渗透了STEM教育改进优化的理念。

3.整理分析实验结果

家庭实验结束后,学生要整理分析实验结果,这是完成的科学探究过程中非常重要的一个环节。通过整理、分析、交流、分享实验过程,从而知道种子发芽需要的条件。在实际教学中,整理分析实验结果以汇报课的形式开展,让学生分组,提前整理小组实验成果,搜集相关资料,通过PPT、视频或者实物展示,进行课堂上的分享交流、答疑解惑。

课堂上学生分组汇报,将小组成员的实验结果汇总整理,通过比较全班种子发芽情况,不难发现种子发芽是需要水分、空气和适宜的温度,而阳光并不是必要条件。学生在台上汇报的同时,也跟台下的学生进行互动,借此解决学生实验中提出的诸多问题。如种子发芽不需要阳光,那种子发芽需要的营养物质来自于哪里?经过解释,学生們才明白,原来种子发芽的时候的营养由子叶提供,此时没有长出来叶子,也就不需要阳光进行光合作用。

在学生汇报完成后,学生们总结出种子发芽的必要条件,同时也引发了大家的思考,种子发芽后的成长需要什么条件,并且根据之前的实验结果,分析发芽后的豆苗可能需要阳光,针对这一假设,再次讨论该如何设计实验方案进行进一步探究,正是第三课时《观察绿豆芽的生长》的内容。

设计意图:这是一节融合了STEM理念的汇报课,经过一节课的成果展示分享,学生学会了如何整理实验数据,依据数据分析得出科学结论。也深刻认识了对照实验是科学探究中常用了实验方法,明确严格控制实验和重复实验的重要性。

三、总结与反思

此次家庭实验最大的特点是充分体现了STEM理念的开放性、自主性、实践性。让学生自由探究,自主设计实验方案,收到的反馈是令人惊喜的,

开放性主要体现在学生探究条件和实验材料不受限于书本,学生根据生活常识思考种子发芽可能需要什么条件,并自行设计实验。探究了水分、温度、阳光、空气等多个条件。同时,此次实验学生用到的种子类别很多,绿豆、黄豆、红豆、花生,甚至还有鹰嘴豆、黑豆、玉米等,实验用的器皿也是五花八门,一次性杯子、矿泉水瓶、碗、酸奶盒、学生早餐用过的塑料碗等,充分体现了实验的开放性。

自主性主要体现在家庭实验和汇报课上。家庭实验是全班全员参与,每个学生独立设计实验方案自主探究,完整地经历实验的过程。汇报课以学生为主体,让学生上台展示分享,通过生生对话将知识讲解清楚,努力做到让学生做课堂的主人。这一次的汇报学生积极性很高,很多学生每天打卡拍照录视频解说,查阅了课外资料,甚至做了PPT展示,在课堂上汇报,解答同学的问题。

实践性贯穿科学探究的全过程,从设计实验方案到动手实验、记录观察、整理数据、分析汇报,每一个环节都由学生亲身经历完成,学生在选种、播种、浇水、观察种子发芽的过程中,感受到科学探究的魅力。实验中为了解决出现的问题,学生还会主动去查阅资料,反复查证。经过这次的家庭实验,掌握了科学探究的基本步骤,学生的科学概念和科学素养都得到了很大的提升。

四、开展家庭实验的实施策略

家庭实验是科学课堂的有效延伸,能够激发学生探究热情,提高学生动手能力,培养学生科学素养。基于STEM理念开展家庭实验,要结合课堂教学,从实际问题出发,经历完整的科学实验探究过程,让家庭实验真正成为拓展科学课堂探究活动的有效途径。

(一)选题立足课堂教学,贴近生活实际

小学科学开展家庭实验,要考虑实验的选题,要有趣味性,要贴近生活实际,尽可能实验材料易得,学生容易操作。因此家庭实验的选题要结合课堂教学,在开展家庭实验前,教师要根据实验内容进行适当地讲解,让学生在回家实验前就明白实验操作的要领和注意事项。例如,本课《种子发芽实验》,笔者利用一节课的时间跟孩子们一起设计“种子发芽与水分的关系”的实验方案,引导学生正确理解实验要点,学会举一反三,自主设计实验探究其他条件。

(二)充分争取家长配合,实现家校共育

家庭实验的开展需要家长的支持和配合。很多实验需要家长给予支持,例如养蚕、做一个生态瓶等实验,都需要家长同意才能顺利开展。为了最大限度争取家长的配合,笔者在每学期的家长会上都跟家长强调小学科学开展实验的必要性和重要性,在平时也会和家长沟通交流孩子们的实验情况。在每一次家庭实验开展之前,笔者会将此次实验的要求通过作业平台发布,让家长清楚实验操作的流程,在孩子遇到困难的时候可以提供帮助和指导。例如,《动物的一生》需要观察蚕的生长变化,家长们都积极地给孩子购买蚕和桑叶。

(三)教师及时跟进实验,进行即时评价

很多家庭实验需要较长时间才能完成,小学生往往没有耐心进行持续性的观察,这就需要教师及时跟进实验,对学生在实验中的亮点和不足进行评价,鼓励学生通过手抄报、思维导图、小报告、观察日记等方式记录实验过程,在实验成果汇报课、作品展示会上和同学们交流,借此充分调动学生参与实验的热情。例如,五年级学生学习《种子发芽实验》时,种子发芽需要3-7天,学生们通过书面、口头、拍照、录制视频等方式在班群中进行每日分享,教师和学生都可以评论点赞,实验汇报课上学生们将实验过程整理,做成PPT或者视频等进行课堂上的展示交流,互动评价有效地提高了学生实验的积极性。

(四)关注学生习惯养成,规范实验操作

小学生对实验兴趣浓厚,然而很多学生是抱着动手玩一玩的心态做实验,对于为什么做实验、具体怎么做目的性不明确,做完实验进行汇报的时候不会表达,甚至不知道为何而做,实验流于“做”的表面,所以培养学生良好的实验习惯就显得尤为重要。借助家庭实验,可以让每一个学生亲自动手,亲身经历实验探究的每一个环节。因此,教师在开展家庭实验的过程中,要对学生实验进行跟踪,规范实验操作,对做得好的及时表扬肯定,对做得不理想的要进行指导,让学生在实验的过程中培养良好的习惯。

五、结语

STEM教育强调实践,在小学科学课程中融入STEM理念,重点在于让学生能够亲身体验探究活动,在活动中建构知识,提高能力。家庭实验是小学科学实验的有效延伸,教师在教学中应该选择合适的项目开展实验,以此提高学生科学素养。

参考文献:

[1]武艳霞.基于STEM的小学科学生活化实验的开发[D].西华师范大学,2017.

[2]董利.基于STEM的小学高年级科学课教学设计与应用[D].重庆师范大学,2017.

[3]盘革先.小学科学家庭小实验实施策略研究[J].实验教学与仪器,2017.

[4]韩梅玲.开展家庭小实验构筑科学大基地[J].小学科学:教师,2019(2):58.

[5]孔爱华.让学生走近科学的家庭小实验[J].新课程(上),2013(1).

- 农村幼儿健康生活方式培养的“三全”策略

- 幼儿园游戏活动资源建设现状与对策研究

- 立足自主游戏提升教师游戏课程创生能力

- 养蚕记

- 秩序与敏感

- “超市”“银行”大改造

- 在大自然中撒欢

- 爱 自主 研究力

- 构建孩子的童话森林

- 中班幼儿的拍球动作特征分析与指导建议

- 幼儿园如何有效地进行教学评价(下)

- 观察为先 看懂幼儿

- “巧抓”时机 精彩生成

- 幼儿园是我的家

- 植物园里来了新朋友

- 加固“烟囱”

- 从“我不够优秀”中重新审视幼儿园管理

- 小图片 大容量

- 车远侠:一辈子学做儿童

- 突出三个转变:提高保育员在职培训效果

- 保育员:幼儿园里不可或缺的“家人”

- 从队伍建设入手提升幼儿园保育工作的质量

- 从职业规范到专业成长:保育员发展路径探析

- 保育员:不可或缺的一员

- 补齐农村学前教育短板实施“三个一”工程

- antimusic

- antimusical

- antimusically

- antimusicalness

- antimusicalnesses

- antimusics'

- antimusics

- antimystic

- antimystical

- antimystically

- antimysticalness

- antimysticalnesses

- antimysticism

- antimysticisms

- antimystics

- antimystics'

- antinarcotic

- antinarcotics

- antinarrative

- antinational

- antinationalism

- antinationalisms

- antinationalist

- antinationalistic

- antinationalistically

- 敬叩

- 敬叩台安

- 敬叩崇安,伏惟鉴察

- 敬同梁孟

- 敬向

- 敬听

- 敬听嘉言

- 敬启

- 敬启者

- 敬启,敬告

- 敬吾心室彝器款识

- 敬告

- 敬命

- 敬复

- 敬天爱民

- 敬奉

- 敬奉公婆

- 敬奉祖先、神佛

- 敬奉禀顺天命

- 敬奠致唁

- 敬如上宾

- 敬始

- 敬始慎微

- 敬始慎终

- 敬始慎重