王朝霞

摘 要:本文在STEM理念的基础上主要对微生物实验的基本概念、培养学生基本能力、培养学生实验技术作简要介绍。不仅培养了学生在学习过程中探究与实践能力,提高学生的操作技能与学科知识,也为教学提供一种思路。

关键词:初中;实验课程;微生物

【中图分类号】G【文献标识码】B【文章编号】1008-1216(2020)04B-0105-02

一、基本概念

通常情况下,活的细菌是微生物实验研究对象,大部分是条件致病菌、病原菌或致病菌。所以在进行实验时需要树立无菌观念,保证自身安全以后再进行实验操作,为保障学生安全,大肠杆菌只作为初期教学实验对象。此外,为了确保实验结果的准确性,需要将环境中的杂菌进行排除,如在无菌条件下进行菌种接种、分离、培养基的分装等操作。

没有活的微生物的状态即无菌。可以采用无菌技术达到无菌状态,其目的就是防止微生物污染。无菌技术需要特别关注以下几点:

1.是需要使用无菌的操作台、无菌的操作设备等,对工作台进行过滤细菌、消毒措施。

2.是无菌环境。在进行实验操作时大多数是在酒精灯无菌环境下开展。对于要求较高的实验,需要配备专用工作台。实验室安全运转的前提条件是无菌操作,为了避免污染事故与实验室感染的情况发生,必须严格执行、遵守无菌操作。

二、培养学生的基础能力

以“培养基分装技术”为例,每位学生在实验开始前需要明确自身的任务,基于已学习的配置培养基的知识,进入无菌理念,利用高压蒸汽进行灭菌操作。然后层层深入,通过提问的方式,让学生深入学习无菌操作、无菌器具等知识,从而使学生学习并且认知无菌技术。另外,教师可先进行模拟实验,再让学生更直观地学习需要注意的细节。在模拟实验过程中,学生将错误的操作总结出来并且提出正确的操作方法以及寻找出其中的其他问题。在学生掌握了基本的操作要领过后,让学生动手操作培养基分装实验,然后教师对学生的实验作指导点评。在实验操作结束后,学生对在实验过程中所遇到的问题进行总结并分享实验中获得的心得。课堂教学时充分调动学生积极性,参与知识的应用过程中,逐渐让学生掌握技能,秉承以学生为主的教学理念,课堂的主人是学生,教师则是学生学习过程中的引导者与组织者。

三、实验操作与课题选择

在众多生物研究对象中,鸡的生物学特征具有独特性,其成为了研究的模式生物。有的学说提出恐龙的记忆基因存在于鸡的脱氧核糖核酸中,这让大多数学生产生了兴趣。因为鸡作为哺乳类与爬行类的中间物种,在学习生物遗传学时,学生研究鸡的胚胎发育是非常有必要的。此外,学生对生物的认知还可以通过胚胎可视化而所有提高。农田里的鸡大多数学生都见过,但是却很少有学生清楚鸡蛋孵化。为了解决学生的这一疑惑,20名初一学生与2名教师开启了“无壳鸡蛋孵化”的课题。

(一)制备方法与实验

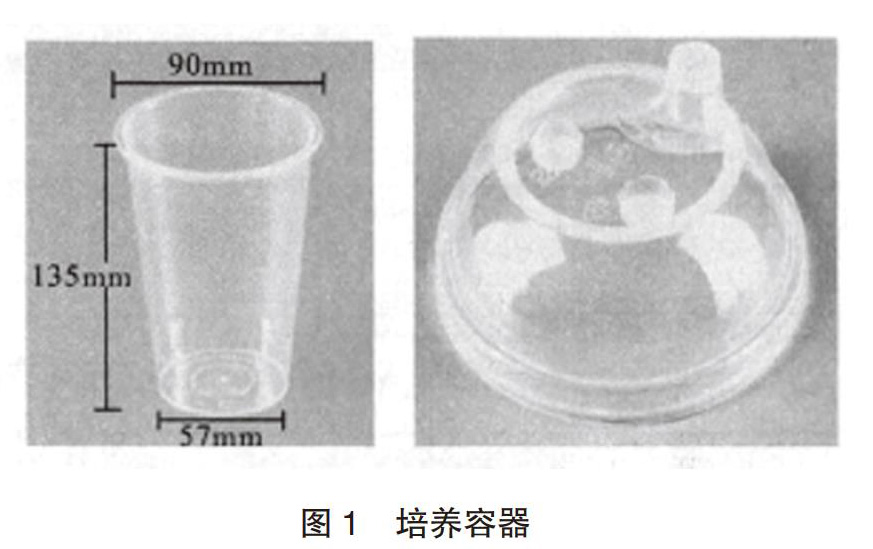

研究材料是养殖场保种的40枚受精卵,自然受精、自由交配,具有致病菌少、成活率高、孵出率高的特点。在孵化两天以后,是否受精可以通過有无血管和心跳判断;实验所需要用到的培养容器是透明注塑杯且口径带盖加厚,杯盖、杯身规格如图1所示。使用电烙铁在瓶口80毫米处烙出一个通气孔,直径在1.5厘米左右,用脱脂棉堵上洞口,这样气体过滤器就制作成功;为了实现提供氧气,将直径为2毫米的塑料软管插入脱脂棉的中央,如图2所示。本实验不采用普通保鲜膜,而是选择具有高透氧性、耐高温、无毒性等特点的TPX微孔膜。

此实验在无菌环境进行,所以应该尽力防止细菌滋生,可以加入40毫升0.01%氯烃基二甲基苯甲胺水溶液,起到杀菌、净洁的作用。为了让胚胎在凹陷薄膜中能更好的适应,模具可以选择鸡蛋,向下拉扯薄膜的边缘,将薄膜制作成凹陷的形状。胚胎的发育受薄膜的影响,薄的薄膜会有利于胚胎的发育。另外,需要注意薄膜收缩的问题,因其具有弹性与塑性。在培养容器内放置凹陷薄膜,通气过滤孔应该略低于薄膜顶端。将周围多余部分剪去后,利用橡皮筋将容器口边缘与薄膜固定紧。

鸡蛋壳能为胚胎发育提供所需要的钙质,为了保证生长发育正常,可以加入250~300毫克的乳酸钙。37.8摄氏度为鸡蛋孵化的最佳温度,但是胚胎内会因为温度较高而蒸发掉一部分水份,为了避免在发育过程中水份不足,可以加入2.5毫升的蒸馏水在薄膜的凹陷位置。此外,影响实验的因素还包括了转蛋、通风情况、湿度等。在薄膜凹陷处如何完整地放置去壳鸡蛋,是本实验中的难点。在鸡蛋的赤道面上用已经消毒好的解剖针开一个小口,然后通过小口用弯头手术剪开一道口子,大约5厘米,在薄膜凹陷处,掰开卵壳,使其落入。若是胚胎不完整,则无法继续发育或者发育畸形。最后,将牙签消毒以后,在膜内侧扎10个左右通气孔,如图3所示。

(二)实验结果与设想

实证性、设计性、协作性、情景性、体验性、跨学科即为STEM教育理念的核心,在进行实验的过程中,教师可以更加深入地了解STEM教育理念。培养学生的兴趣是教师的首要任务,而兴趣是学生最好的老师,学生的科学素养就可以进一步提升。目前,学生的认知过程因教育的结构性缺失而带来阻碍,如不对称性的知识获取。在网络飞速发展的环境下,许多知识已经不能引起学生的兴趣,而在操作实验的过程中,学生会表现出活跃和好奇,只有“实验”是生命科学的催化剂与灵魂。另外,有许多书本上看不到的知识,在进行实验的过程中却可以获得,比如胚胎发育,能够让学生更好地提高对功能与结构相适应的理解。STEM教育理念通过实验课程而更加的丰富,将数学、工程、技术、科学各个“键”更紧密的联系在一起,将学科和知识的应用完美融合在一起,而并非生搬硬套。

(三)课题选择

为了能够促进学生勇于探索和创新的能力,可以开发出更多适合中学生适合研究的课题。课题应该具有实用性、创新性、科学性。创新技术或该项发明能够预见效果具有经济效益,或具有推广前景与应用意义即实用性。创新性包括了技术水平、先进程度、新颖程度,技术水平是指论文与课题的研究结论具有学术水平与科学价值;先进程度是指与以往的技术相比有较好的进步;新颖程度是指具有创意的课题;科学性包括了可靠的科学理论、正确的研究方法、合理的技术方案等。选择适合中学生的选题,并且让学生击破各个问题开展实验,安排实验进度,设计实验方案。

四、总结

本文基于STEM的教学理念,从微生物基本概念出发,开展教学实验,培养学生基础能力以及兴趣爱好,养成学生善于探索和创新的能力。此外,应该选择具备实用性、创新性、科学性的课题,指导学生进行实验操作。

参考文献:

[1]施倩.基于STEM教育的高中生物学教学实践研究[D].扬州大学,2018.

[2]蒋学琴.基于STEM教育理念的高中生物学教学设计与实践研究[D].闽南师范大学,2018.

[3]史俊花.初中生物学跨学科教学设计与实践研究[D].山西师范大学,2018.

[4]李媛.steam教育理论在初中说明文教学中的应用研究[D].集美大学,2018.

[5]叶艳姝.高中生物学STEM课堂教学案例研究[D].西华师范大学,2019.

- 开展船员素质提升培训,培养国际一流船员队伍

- 基于航海技术专业教学资源库的线上线下混合教学模式探究

- 基于杜邦分析法对航运企业的绩效评价

- 关于HPD中SP层数据编绘问题的探讨

- 临港化工园区应急体系建设研究

- 国内VTS信息服务发展展望

- AIS系统 ITU—R M.1371协议研究

- 常见三类海难救助形式的应用研究

- 船载高速救助工作艇收放装置的一起非典型性故障分析及改进优化

- 140米多功能供应船基础设计概述

- 浅析如何加强北方海区航标船舶管理工作

- 10万吨甲板船钢圆筒运输、系泊安全技术探讨

- 浅谈无人设备在航标巡检中的应用和展望

- 用于沉船打捞的托底钢梁设计

- 上海海岸电台英文航行警告NAVTEX播发情况分析及建议

- 导航信息集成应用与接口标准化

- 时隔逾百年 浦江再扬帆

- 2017年度国际航运与金融高峰论坛聚焦市场复苏

- “苏浙闽粤桂沪”航海学会2017年学术研讨会在杭举办

- 东海救助局2017年综合救助演练在沪举行

- 海域使用权占用补偿问题探析

- 《上海中国航海博物馆捐赠办法》十周年纪念活动顺利举行

- 市航海学会录制中国青少年科学素质云课程

- 航海学会参与主办“城市可持续发展和生态城市建设”学术研讨会

- 新路标引领上海国际航运中心建设

- inter-word

- interword

- interworking

- interworkings

- interworld

- interworlds

- interwrap

- interwrapped

- interwrapping

- interwraps

- interxylary

- interzones

- inter-zones'

- interˌnational accounting standards

- interˌnational accounting standards board

- interˌnational airport

- interˌnational labour standards

- interˌnational monetary system

- intestinal

- intestine

- intestines

- inteˌllectual property

- in-that

- in-the-abstract

- in (the) aggregate

- 民穷国困

- 民穷财匮

- 民穷财尽

- 民粹派文学

- 民累

- 民给家足

- 民胞物与

- 民脂

- 民脂民膏

- 民膏

- 民膏民脂

- 民舞

- 民航

- 民航开张——有机可乘

- 民船

- 民艰

- 民莫不穀

- 民萌

- 民营

- 民营企业

- 民营企业家

- 民营公助

- 民营农业

- 民营经济

- 民虜