王頔

摘要:思辨性是历史学科的自然属性。教师要树立正确导向,以自我建设为前提的服务教学;突破教材藩篱,以历史认识的客体为中心开展教学;突出学科特色,以精心设问为手段推进教学;珍视思维火花,以课堂生成为契机改进教学。笔者认为这是培养高中生历史思辨思维的有效途径。

关键词:高中生;历史;思辨思维;培养

中图分类号:G633.51?????????? 文献标识码:A文章编号:1992-7711(2020)10-121-2

历史思辨思维是指能够用辩证的方法去认识历史问题,从历史的角度去认识现实中的问题,并且可以以史为鉴,古为今用。其本质是一种辩证的批判性思维。

培养高中学生的历史思辨思维就是要使学生在进行历史解释等活动中持有中立客观的态度,养成独立、科学的思维习惯,具有批判质疑的能力与合理创新的意识。现阶段高中学生体现出,看待问题片面化、绝对化、极端化等思维特点。因此,教师需要因势利导,充分发挥主观能动性去帮助学生培养历史思辨思维。

一、树立正确导向,以教师自我建设为前提服务教学

引导学生成长为开放的观察者、独立的思考者和谦逊的终身学习者就需要教师首先要具备平和的心态。在教学中切忌使用空洞、煽情、宣泄式的教学用语,不用具有明显倾向性的观点评价历史事件,而是要在论从史出的原则基础上用客观、中立的态度引导学生自主思考,用开放的视角为学生提供思考方向,不随意抹杀某种可能性、合理性。鉴于历史学科包罗万象的特性,教师还要积极了解不同领域不同学科的相关知识和思维特点,做到知识储备的专与博相结合并努力拓展思维的深度和广度,为历史教学服务。

二、突破教材藩篱,以历史认识的客体为中心开展教学

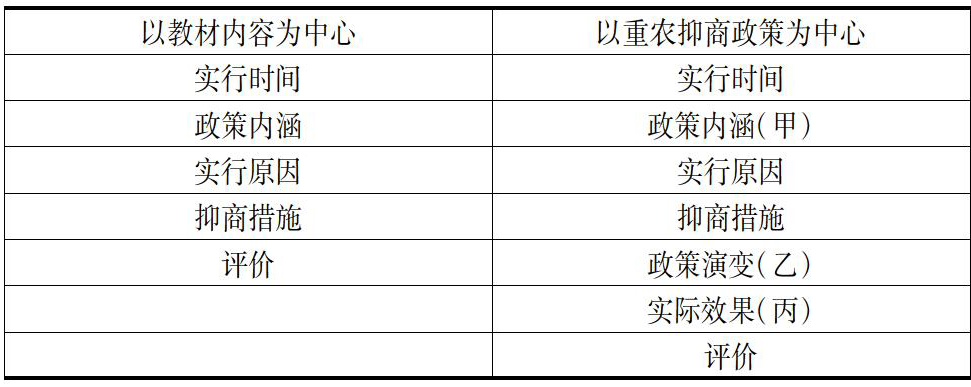

历史认识的客体指的是人类社会历史活动全部内容中,被我们所设定、选择与研究的那一部分。历史的发展是复杂而多面的,不是几页教材和几个结论可以简单概括的,因此教师必须打破教材的编写框架,明确教学中被选定的历史认识客体,并以此客体为中心构建教学内容。对于某些教材里没讲,考试大纲说法比较模糊但对于学生的知识构建和思维培养有重要作用的历史认识客体,也可将其设为教学内容。在教材运用上,要理顺教材说乱的,纠正教材说错的,说出教材没说的,说出教材说不出来的。如重农抑商是中国古代重要的经济政策,以教材内容为中心和以重农抑商政策自身发展为中心构建的知识框架区别如下:

第二种知识框架所体现的思维过程更加全面地体现了重农抑商政策自身的发展要素,符合我们的认知习惯,有助于系统地认识政策类史实和学生进行知识迁移。其中涉及的甲、乙、丙三个问题对于思辨性思维的训练更是具有重要价值。如乙:这一政策在中国古代漫长的封建社会一直都被严格地执行么?是否有所放松?学生认为,从一般事物的发展规律来说,一些政策会根据不同历史时期的具体情况而有所变化,但学生的知识储备无法提供确凿的史实来证明他们的观点。这时教师就可以出示宋代允许商人子弟参加科举考试等相关史料来证明学生的猜想。这个问题的设置启示学生,历史学习可以进行合理的推测与想象,但历史思辨过程中的推测与想象必须要建立在符合逻辑与、史实,符合历史发展规律以及史学基本常识的基础上。在这样的推测与想象思维活动中,学生主动地置身于某个特定历史环境里,根据其已有的知识储备和生活经验进行符合逻辑的感受、感悟,很可能会形成看待问题的新视角,从而得出新的、科学的历史解释。同样,教师还要鼓励学生用科学的方法论证自己的推测。这样,学生论从史出的能力、创新思维都得到了锻炼,有助于其思辨思维的提升。

三、突出学科特色,以精心设问为手段推进教学

1.设问要有历史味

一节好课必须有核心的价值追求,必须改变历史课堂“教学无中心、史学无神韵、观念无灵魂”的现象。因此,问题设置要体现高远的主题立意。教师要充分理解课标的价值导向,深入挖掘教学内容中蕴含的立意,通过设问方式达到触及“课魂”的目的。设问还要体现历史研究的常用思路和思维方法,如有关文学作品的教学就不能单纯地上成鉴赏课,还要结合作品内容提问作品的创作背景、探讨其史料价值。

2.要找准设问点

一般来说,在与学生以往认知产生矛盾的地方设问有助于培养学生对矛盾的对立与统一的认识;在教材的衔接处设问有助于把握事物的内在联系;在教材表述为高度概括的结论处设问可以培养学生归纳、演绎,论从史出的能力。问题的设置要符合学生的认知水平且有一定深度,避免出现超越学生认知水平、思维含量过低或没有给学生留有充分思考时间的无效设问。

3.设置学生自我设问环节

可在课前安排一位学生对新课内容提出1~2个问题,课上展示,由全体学生共同解答并对问题的设置进行自我评价或生生、师生互评。在这一过程中,教师不仅可以掌握学生的预习效果还可以了解不同学生的思维状况,学生可以通过这种训练提高思维水平和解题能力。

四、珍视思维火花,以课堂生成为契机改进教学

课堂生成往往由思維碰撞的火花而来,是学生积极思维、发散思维、辩证思维的产物,是学生对教学内容内在逻辑的主动反馈。这种反馈或是突破了教师的思维局限或是抓住了教师的思维漏洞或思维偏差。从某种程度来说,这种看似偶然生成的问题其价值大于一般的知识性问题,因此教师必须认真对待。首先要对学生的观点、质疑或提问表示鼓励和感谢,再带领学生一起研究、解答所生成的问题。让师生在这一过程中共同体会思维的乐趣,并为教师日后教学内容的调整和教学方法的改进提供素材或依据,以增进教学效果。

[参考文献]

[1]王潇.从中美历史思辨力培养比较谈我国中学生思辨能力的发展[D].温州:温州大学,2011.

[2]黄牧航.中学历史课堂教学的好课标准研究评述[J].历史教学(上半月刊),2015(1):24-31.

(作者单位:四川省成都高新实验中学,四川 成都 610041)

- 中国与国际开源领域展开深度合作

- 区域与全球开源及信息产业联动发展

- 韩国VR、AR发展趋势及商业案例

- AR 新赛道 工业4.0的战略布局和产业创新应用

- 人工智能+区块链+各行各业

- 3D全景体育直播的HEVC编码优化

- 韩国区块链发展趋势以及商业案例

- 数据超级英雄助力企业转型

- 半导体行业在市场需求中取得平衡

- 软件开发模型的选取和应用

- 新型智慧城市建设中的信息共享类型

- “部署敏捷”是不是“真敏捷”?

- 智能技术与现代信息技术交叉融合

- 云计算市场成为互联网新风口

- 分享经济模式加速向制造领域渗透

- 大数据竞争从垄断向开放演变

- 数字经济构筑竞争优势

- 信息化驱动经济社会转型升级

- 人才培养已成我国大数据产业发展当务之急

- 青云2017:云存储支撑未来商业图景

- 拥抱大数据 拥抱地理智慧

- Splunk如何使机器数据成为战略资产?

- 人工智能时代芯片产业迎来大发展

- 技术与服务成就AWS

- 拓展开源云 EasyStack何去何从

- rd

- rdo

- rd., rd

- re-

- 're

- re

- reabridge

- reabridged

- reabridges

- reabridging

- reabsorptions

- reaccelerate

- reaccelerated

- reaccelerates

- reaccelerating

- re-acceleration

- reacceleration

- reaccelerations

- reaccent

- reaccented

- re-accented

- reaccenting

- reaccents

- reaccentuate

- reaccentuated

- 翠灿

- 翠烟

- 翠烟桥

- 翠珉

- 翠琰

- 翠瓦

- 翠甒

- 翠生生

- 翠盈盈

- 翠盖

- 翠眉瑶质,卢瞳赪唇

- 翠碧

- 翠碧鸟

- 翠禽

- 翠空

- 翠竹

- 翠竹的美称

- 翠竹黄花

- 翠筠

- 翠筱

- 翠管

- 翠篁

- 翠篠

- 翠粲

- 翠红乡