吕莉敏

摘 要 随着我国城乡互动的增多,农村劳动力有了职业选择的主动权。农民职业化是指农民从非专业化向专业化发展的动态变化,最终实现专业化的过程,其实质是农民人力资本、社会资本和职业精神的提升过程。农民职业化水平的高低是决定乡村振兴和农业农村现代化发展的重要因素,因此,需要构建完善的纪律制度、需要有吸引力的扶持政策引导、需要健全的教育培训体系支撑,以促进农民的职业化。

关键词 农民职业化;新型职业农民;社会支持

中图分类号 G725 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)10-0055-07

农村青壮年劳动力大量外流和现代农业农村发展对高素质农民需求的供需结构性矛盾在我国农村地区长期存在,“谁来当农民”“如何当农民”“现代农民应该是怎样的”等问题已经引起社会各界的高度关注。大力培育高素质新型职业农民,提高农民的职业化水平是解决农村劳动力素质结构失衡、促进农业现代化发展、加快新农村建设和实现乡村振兴的有效途径。数据显示,我国新型职业农民总量已经超过1500万人[1],其中,31.1%的新型职业农民文化程度在高中及以上,72.11%的新型职业农民年龄在35至54岁[2]。对标农民职业化的内涵和特征,如何加速农民的职业化成为亟需研究的课题。

一、农民职业化的内涵

(一)农民职业化的缘起与演进

改革开放以来,家庭联产承包责任制的小农经营取得了辉煌成绩。但是,随着农业现代化的发展,科学技术在农业领域的应用和农业机械化程度的提高,以家庭为单位的农业生产由于经营规模过小,难以形成规模效益的弊端逐渐显露,严重制约了农业的现代化发展,“三农”问题成为国家整体现代化发展的短板。以家庭为单位的有限的土地经营规模难以保证家庭的收入水平,从而降低了农民的种地积极性,于是一部分农民弃农务工成为农民工;一部分农民流转土地,进行适度规模经营,发展现代农业。规模化、机械化、市场化的现代农业对从业者提出了更高的素质要求,“被动”“低素质”“封闭”的农业从业者,急需提高专业技术水平和综合素质以适应现代农业发展的需求,于是,长期以来被贴着“身份”标签的农民,作为一种职业重新进入了人们的视野。

从我国颁布的促进农民职业化的政策来看,农民职业化大致经历了三个阶段。第一阶段是农民职业化的萌芽阶段。早在2005年农业部颁布的《关于实施农村实用人才培养“百万中专生计划”的意见》中就提出,将“具备初中及以上文化程度,在农业及农村社会经济发展等领域就业的农村劳动力”界定为职业农民。但在当时,农民仅指在农业领域从业的农村户籍劳动人口,并未纳入职业范畴。第二阶段是农民职业化的探索阶段。2012年中央“一号”文件提出“培育新型职业农民”后,紧接着农业部出台了新型职业农民培育试点方案,新型职业农民逐渐被认为是一种职业,各级地方政府也纷纷尝试从学历层次、生产经营规模、带动能力、从农收入、从农地位、社会保障等方面制定新型职业农民认定管理办法,基本确立了新型职业农民教育培训、规范管理、政策扶持“三位一体”,生产经营型、专业技术型和社会服务型“三类协同”,初、中、高“三级贯通”的制度框架[3]。第三阶段是农民职业化的发展阶段。在中央和各级政府一系列支持新型职业农民培育工作相关政策文件的推进下,新型职业农民培育受到了空前关注,理论研究不断深入,农民职业化的对象、条件、保障、环境、内容和要求日益明晰,而且各地也及时制定新型职业农民认定管理办法和扶持政策并有序落实,有效促进了农民职业化发展,见表1。比如,2017年初,农业部印发的《“十三五”全国新型职业农民培育发展规划》将发展目标定位为:“到2020年,新型职业农民总量超过2000万人,务农农民职业化程度明显提高。”数据显示,到2017年底,我国新型职业农民总量就已达到了1500万人[4]。随着农民职业化的不断发展,新型职业农民作为一种职业越来越被社会所认可,人社部于2019年4月提出“在农民专业合作社等农业经济合作组织中,从事农业生产组织、设备作业、技术支持、产品加工与销售等管理服务的人员”作为新职业——农业经理人,正式向社会发布。

(二)农民职业化的内涵

1.农民的职业选择

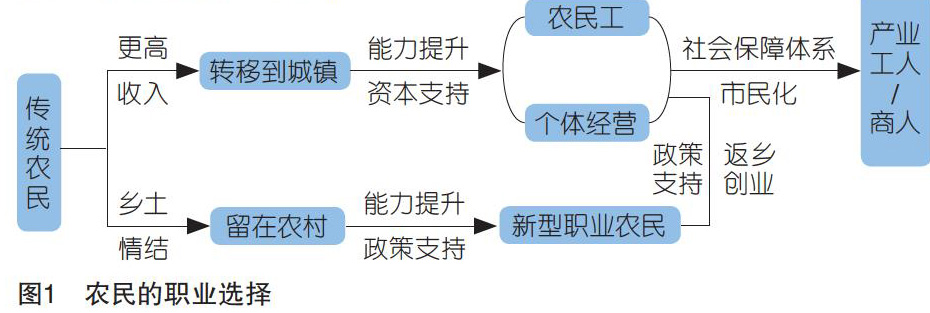

随着我国社会经济和城乡融合的不断发展,城乡互动越来越多,农村劳动力也逐渐有了职业选择的主动权。由于城乡二元分離,受地域、户籍和身份限制的农民概念也随着城乡交流的增加而逐渐被打破,这也使农民的内涵随着户籍制度的淡化和社会福利体系的完善而发生变化,逐步由先天赋予的区域维度向后天自由选择的职业维度转变,并最终被社会所承认和尊重。如图1所示,我国传统农民的职业选择主要包括两种情况:一是农民为了获取更高的经济收入转移到城镇,务工或经商成为产业工人或者商人;二是通过流转土地成为适度规模化生产和经营的新型农业经营主体(包括转移到城镇后在国家政策和乡土情怀的作用下返乡在农业领域创业成为新型职业农民的返乡创业农民工),被农业经营主体雇佣的农业工人以及在农业领域提供各类服务的农业技术人员等。由图1可知,农民的职业选择包括在城镇稳定就业成为产业工人或者商人和在农业领域就业创业成为新型职业农民。本文主要聚焦第二条职业选择,即农民职业化是指留守农民或返乡农民从传统的“身份农民”到相对稳定、素质较高、有一定社会地位和较高收入的“职业农民”的过程。

2.新型职业农民与农民职业化

职业是社会分工的产物,是个人在社会中所从事的并以其为主要生活来源的工作[5]。职业既要符合社会的需要,也需为个人从业者带来稳定的经济收入和社会地位,这就使得职业都有一定的条件约束和从业门槛,需要从业人员掌握相关的专业技能。随着职业分类的不断细化和知识技术密集程度的提高,职业的内涵也在不断丰富和发展,现代职业的门槛越来越高,专业性特征日益明显,技能型和专业型人才的边界逐渐模糊,复合型人才越来越受欢迎。现代职业表现在纵向层次上不断提高,横向宽度上不断拓展。新型职业农民就是在现代农业的不断分工细化过程中,对农民知识、技能和素质要求不断提高的基础上形成的新职业。

新型职业农民与农民职业化存在什么样的逻辑关系?所谓职业化,既是一种状态,更是一个过程。从状态上来看,职业化可以看做是一种结果,是指某种职业发展成为一种标准化、制度化、规范化和专业化的固化状态。职业化是某种职业发展相对成熟的标志,是在现代社会分工的基础上形成自己独特的工作领域、工作任务、工作方式,具备独特的知识体系、规范和文化。这种状态的取得依赖于制度环境的优化和社会对该职业的认同。从这一维度来理解农民职业化就是指农民这一职业相对稳定,具有一定的社会地位和较高的经济收入,获得了社会的认可;从业者都具备较高的素质和专业技能。新型职业农民作为农民职业化的结果,具有较高的社会地位和明确的从业要求,要求从业者通过学习和考试,取得职业从业资格,达到职业准入门槛规定的条件才能从事农业生产经营活动。从过程来看,不仅关注职业本身的形成和发展,也关注从事这一职业的人的发展,是特定历史时期经济社会制度的重新解构[6]。职业化是指某种劳动岗位变为社会所承认的职业,并逐渐形成体系的过程,包括职业群体从不稳定到相对稳定,较低社会地位到较高社会地位、低回报到高回报等职业门槛和职业层次不断提高的过程。从这个角度理解,农民的职业化是指农民通过外部赋能和自身增能实现身份的多重转变过程,而这一过程的转变需要建立起职业农民的准入、认定、培训、扶持等一系列完善的制度作为保障。新型职业农民是农民在一系列社会支持和配套机制的扶持下,不断提高自身的从业能力和职业素养,适应现代农业发展要求的过程中形成的一种新的职业。以上分析可知,新型职业农民与农民职业化的关系可以理解为目标与手段的关系(结果观)和相互依存的关系(过程观),根据我国的实际情况,应该同时从“过程”和“结果”来理解农民的职业化。

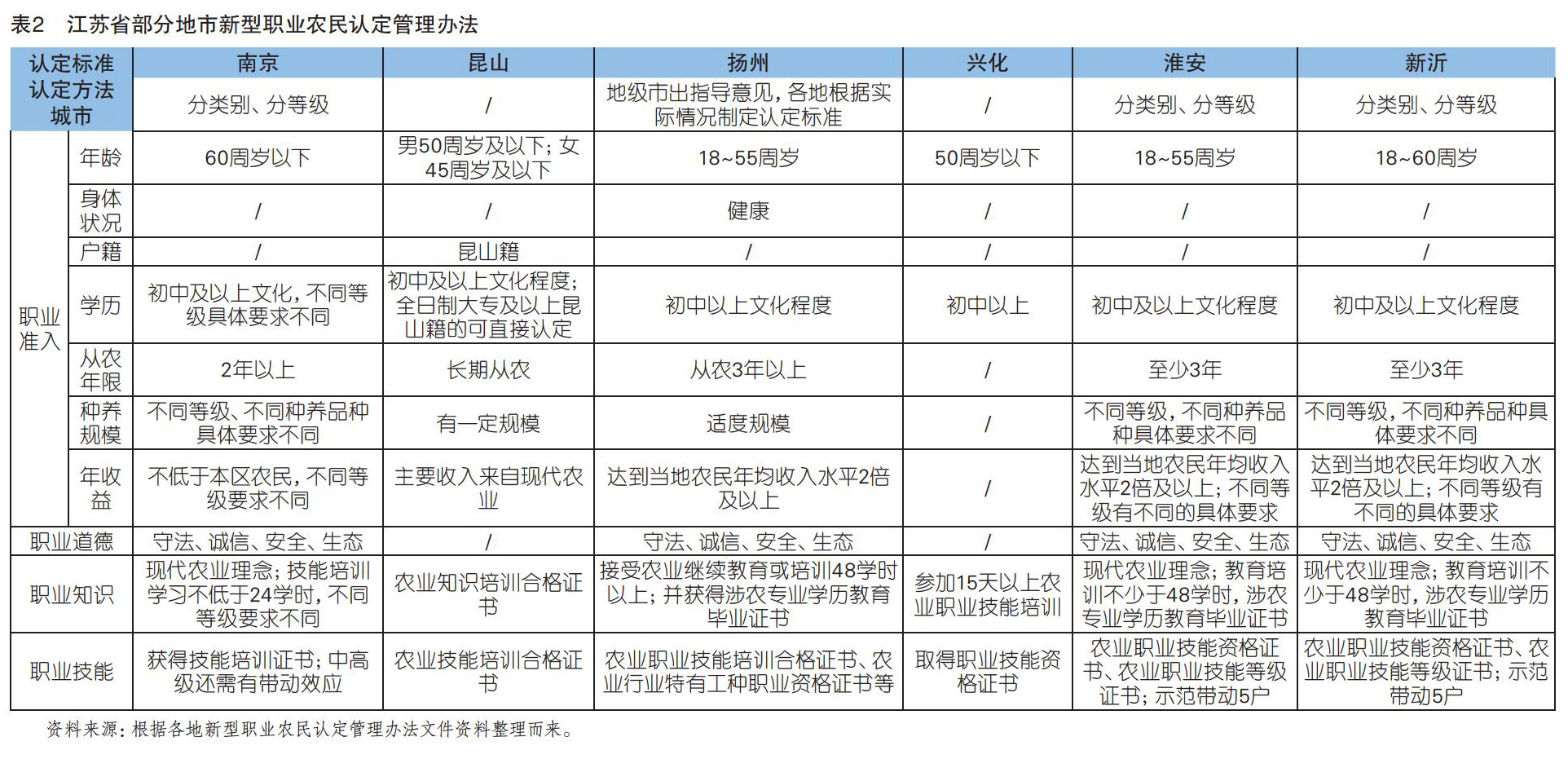

二、农民职业化的规律和特征

农民职业化是农民这一群体从非专业化向专业化发展的动态变化,最终实现专业化的过程。农民职业化程度的高低是衡量城乡融合发展的重要指标,也是决定乡村振兴和现代化发展的重要因素。学者们通过制定职业化指标体系实证研究发现,当前我国农民职业化水平较低,提高农民职业化水平任重而道远[7][8]。从身份农民向职业农民的转变过程就如同一个“黑箱”,要搞清楚黑箱内容,可以运用结果导向的方法,通过分析新型职业农民的职业特征、职业要求、职业素养等来明确农民职业化的成长机理,建立“输入—输出”之间的联系。笔者通过分析整理苏南(南京、昆山)、苏中(扬州、兴化)、苏北(淮安、新沂)各一个地级市和一个县级市共6个市的生产经营型(初级)新型职业农民认定标准发现,各市县制定的新型职业农民认定管理办法都包括职业准入、职业道德、职业知识、职业技能等方面,见表2。

虽然各地新型职业农民认定管理办法有所不同,有些是地市出台认证管理办法,有些是地市出台指导意见,区县根据实际情况制定办法;有的从新型职业农民的类型和等级分别制定认定条件,有的不分类型也不分等级给予认定,但几乎都涉及到年龄、学历、职业知识和职业技能等方面。由此可见,农民的职业化过程实质是其人力资本、社会资本以及包括职业道德、职业情感和职业心理等在内的职业精神等方面提升和养成的过程。

(一)农民职业化过程是农民文化素养提升的过程

根据美国劳动统计局的数据,截至2018年,美国4680万就业岗位中,需要大学学历的占到63%,其中,需要本科学历的占一半以上,达到34%;从就业者的职业生涯发展来看,拥有大学文凭就业者的总收入比高中毕业生高出84% [9]。技术进步导致职业门槛普遍提高,低级别岗位不断减少或者被中高级岗位所替代。美国职业门户网站最佳报酬职业排名显示,几乎所有的高薪职业都需要高学历。因此,接受高等教育是从事“好工作”的必要条件。在我国各地市已经出台的新型职业农民认定管理办法中几乎都有学历要求,大部分地区都要求初中及以上学历,有些地方分级认证,比如,江苏淮安规定初级要求初中及以上学历,中级要求高中(中专)及以上,高级要求大专及以上;江苏昆山规定,具有大专学历的农民可以直接认定为新型职业农民。有人认为,农民种了一辈子地有啥难的,根本不需要学历要求,然而有研究表明,文化程度影响再学习能力,一般来说,文化程度越高理解能力、学习能力和接受职业培训的意愿越强[10]。我国农民文化程度普遍偏低,农民要实现职业化首先需要提高他们的文化水平。2019年颁布的《高职扩招工作实施方案》提出,将农民工和新型职业农民纳入扩招范围,高职面向农民招生,农民既可以到高职学习一技之长,也可以提升学历。

(二)农民职业化过程是农民专业能力形成的过程

作为人力资本的重要要素,农民的专业能力在农民职业化过程中起着关键作用,从事任何一种职业都必须具有基本的专业素养和专业能力,这是在市场中具有职业竞争力的前提。职业竞争力是衡量一种職业社会价值和吸引从业者的核心因素。迈克尔·波特在《竞争优势》一书中指出:“一个行业竞争战略的选择由两个核心因素构成:一是行业长期盈利能力及其影响因素所决定的行业竞争力;二是决定产业内相对竞争地位的要素。”[11]从业人员的人力资本,尤其是从业人员的专业能力是其职业化的重要构成因素。在中国,农民的身份是与生俱来的,而不是选择的,正是农民的无选择性限制了大部分农民的眼界和理念,他们往往注重实惠和眼前利益,难以接受终身学习的理念,不能将受教育与生活质量高低程度以及后续发展相联系,认为学习既费钱又费时,不合算。职业的专业化分工既是技术进步的结果,也是现代社会的基本特征。新型职业农民是在现代化进程中伴随着农业社会化分工不断细化而出现的一种职业,其不再像传统农民一样仅仅凭借经验就能从事,而是要求从业人员具备一定的专业技能,这就需要农民在职业化过程中不断提升农业生产技术的熟练程度和农业经营能力、信息获取能力、自我发展能力、生态环保意识等专业能力,不断适应农业现代化发展对从业人员的需求。各地市的新型职业农民认定管理办法对职业知识和职业技能也都提出了相应要求。例如,扬州要求“接受农业继续教育或培训48学时以上,并获得涉农专业学历教育毕业证书、农业职业技能培训合格证书、农业行业特有工种职业资格证书等”的才可以被认定为新型职业农民。再例如,淮安则从学历、培训学时数、种养规模、带动能力等多方面明确规定各级新型职业农民的认定要求,规定:至少从业3年,至少接受48学时培训,至少能带动5户,家庭平均可支配收入达平均水平2倍以上的才能认定为初级新型职业农民;至少从业5年,至少接受72学时的培训,至少能带动10户,家庭平均可支配收入达平均水平3倍以上的才能认定为中级新型职业农民;至少从业8年,至少接受120学时培训,至少能带动20户,家庭平均可支配收入达平均水平4倍以上的才能认定为高级新型职业农民。

(三)农民职业化过程是农民社会资本扩展的过程

作为社会资本的主要形式,农民可获得的社会支持可以影响农民的生产规模和经营能力,促进信息流动,帮助农民获得必要的生产经营信息和时机。职业培训可以有效拓展农民的社会资本,从而加速农民职业化进程。正是由于职业培训在农民职业化进程中起着至关重要的作用,各地的新型职业农民认定管理办法也都规定职业培训是新型职业农民认定的前提条件。职业培训不仅可以有效提高学员的人力资本,而且可以有效扩展社会资本[12]。农民社会资本的扩展主要表现在通过参训可以打进“圈子”,接触到本领域的专家、教师和同行,从而扩展其社会网络。一方面,农民拓展人脉有助于交流与咨询生产实际中的困惑,及时得到帮助;另一方面,也有助于农民能够及时搜集和关注到本领域的有效信息,减少因为信息不对称造成的损失,比如农民能够及时抓住机会,改变规模、改良品种、规避风险等。职业培训不仅能够直接提高农民知识、技能、改变农民的思维和行为,而且能够通过扩展农民的社会资本间接提高其人力资本,有效促进农民增收。因此,职业培训是通过人力资本和社会资本的提升实现农民的职业化,农民职业化过程也是农民社会资本扩展的过程。

(四)农民职业化过程是农民职业精神养成的过程

新型职业农民肩负着发展现代农业、保障国家粮食安全、保护生态和传承优秀农业文化等使命,需要他们深刻认识职业规范和要求,具备包括职业道德、职业信念、职业价值观、职业责任感等在内的职业精神,这种职业精神是我国农产品稳定安全、农村环境生态友好和资源节约的重要保障[13]。传统经济时代职业边界分明,而信息社会则需跨界人才,职业界限被打破,职业宽度正在越过行业壁垒不断延伸。新型职业农民,尤其是生产经营型新型职业农民就是实现农村一二三产融合发展的复合型人才,他们不仅需要掌握科学播种、病虫害防治等农业生产技术,也需要农产品经营销售和农场管理等经营管理能力,还需具备从海量的、零碎的、无规律的信息数据、政策报告中删选适合自己经历和体验的有效信息的能力以及一定的职业操守、不懈的职业追求、捕捉把握机遇的智慧、应对困难与失败的坚韧毅力等。然而,目前我国农民的综合素质亟需提高,农民运用现代科技改造传统农业的能力不足,许多农民在从业过程中是守旧的、盲目的、被动的、短视的,“凭经验种地、别人种什么能赚钱我也种什么”等现象十分普遍,缺乏职业规划和自主、创新、合作的职业精神,使得我国农业科技对农业发展的贡献率不足。有数据显示,2018年我国农业科技进步贡献率虽然已经达到58.3%[14],但与发达国家仍然存在一定的差距。因此,需要加快农民职业化进程,让农民在职业化过程中不断提高自身的职业精神和操守。由各地新型职业农民认定办法可以看出,有些地方不但重视农民学历、知识和技能的提升,也开始注重农民的身体健康、职业道德、职业情感等职业精神与操守的提升,比如南京、扬州、淮安等地都规定没有违法违规、安全事故、生态破坏等不良记录的农民才能被认定为新型职业农民。

三、农民职业化的实践路径

在我国,农民职业化工作开展时间较短,要逐步提高农民职业化程度,有效改善农民的劳动条件、劳动收入、劳动保障和生活质量,使农民能够真正成为一种得到社会认可、收入和地位较高的体面职业,需要构建一个有助于提升农民职业化程度的社会支持体系,保障农民的职业化进程,见图2。

(一)农民职业化需要完善的法律制度保驾护航

在社会还没有自觉将农民视为一种职业,农民也没有主动自觉参训意识的时候,通过法律的强制性和约束力促进农民的职业化显得尤为重要。法律的强制性可以有效保证农民接受培训的基本权利,履行各培训主体的权利和义务,确保培训活动有序、有效开展。我国十分重视农民职业化问题,各级政府也出台了许多支持农民职业化,培育新型职业农民的政策文件,但现有政策主要以“指导意见”的形式下达,缺乏强制性和约束力,再加上各类文件政出多门、分散而没有系统性,导致农民职业化培训存在重复、走过场、质量不高等问题。为此,应该从农民实际需要出发、从职业属性出发、从乡村振兴出发,完善相关法律制度保障农民的职业化。

一方面,需要制定和完善有效促进农民职业化进程的法律法规,明确农民這一职业的入职门槛、职业资格、职业道德、社会责任、教育培训等要求,使农民职业化教育培训工作有法可依,逐步走向法制化道路。这就要求尽快完善我国新型职业农民的职业准入制度,“迫使”农民和各培训机构能够“对标”培训,科学合理地制定培训内容,培育合格的新型职业农民。自从2012年中央“一号文件”首次提出培育新型职业农民以来,新型职业农民培育的研究就成为了学术界的热点问题。虽然对于新型职业农民内涵仍然没有统一的界定,但对于新型职业农民是一种职业已成共识。既然是一种职业,就必须有职业准入门槛与认定标准。一般而言,获得职业资格证书是从事某一职业的先决条件,而对照职业标准接受必要的教育培训使从业者不断提高职业化水平最终达到准入门槛又是获得职业资格证书的前提。然而在我国,中央和各级地方政府正在积极建立由教育培训、认定管理和政策扶持组成的“三位一体”的新型职业农民培育体系,各地亦在积极探索新型职业农民的认定管理办法,但各地市的认定办法差距较大,仍然属于探索阶段,尚未形成统一的职业标准,导致现有农民培训并非对照新型职业农民的职业标准使其具备胜任这一职业而进行,而是将培训对象假设为已经认定为新型职业农民而进行的继续教育。从这一标准上来说,我国农民还并未真正成为一种职业。依据Greenwood提出的社会职业分布连续谱论,职业化是从“非专业”到“专业”的动态发展过程,在连续谱的一端是专业性较低的职业,而另一端则是被认可或已成定论的专业化职业,其余职业则分布在两极之间,社会上各行各业都能按序排列在这条线性连续谱上[15]。基于社会职业分布连续谱的构想,可以将新型职业农民作为教育培训目标,尽快制定新型职业农民职业标准。

另一方面,要出台对职业化农民或者职业化进程中农民保护的制度,建立健全新型职业农民社会保障制度,激发农民职业化的动力。影响农民职业化的政策制度包括农村剩余劳动力转移政策、土地流转政策、新型职业农民扶持政策等。首先,发达国家农民职业化的经验表明,农村剩余劳动力向城镇二三产业转移有助于土地规模化生产,是农民职业化的重要前提。这就需要政府制定促进城乡劳动力自由流动政策、土地有序退出政策以及完善的社會保障制度,使转移的农村剩余劳动力在城镇能稳定就业,平等享受城镇居民待遇,不再有后顾之忧,心甘情愿退出土地,为吸引有志务农的高素质人员到农村流转土地进行规模化生产经营创造条件。其次,在确定职业标准的基础上,农民参与教育培训是为了获得从业资格,而获得从业资格是为了享受政策扶持,因此,对已经获得新型职业农民资格的农民,各级政府要出台具体的、细化的扶持政策,让农民看到实惠,激励农民参与教育培训和认证管理,获得职业资格证书,享受相关扶持政策。然而从我国已出台的新型职业农民认定管理办法中可以看到,对于政策扶持方面几乎都比较笼统模糊,比如,一些地方对新型职业农民进行分类分层认定,但却未能明确什么层次的新型职业农民享受什么样的扶持;有的地方规定农民参加培训给予一次性学费补贴,但并未明确一次性学费补贴到底是多少。

(二)农民职业化需要有吸引力的扶持政策激励引导

在农民职业化过程中,除了法律制度的强制约束,也离不开优惠政策的吸引。一方面,各级政府可以出台一些有助于新型职业农民成长的政策条件,营造新型职业农民成长的良好氛围,吸引农民积极主动加入新型职业农民队伍;另一方面,为了保障不同层次的农民都可以通过参与教育培训提升技能和综合素质,需要通过相关政策整合各类教育资源和培训经费,建立健全教育培训体系。

第一,支持土地规模化生产经营的政策。作为一种职业,农民应该具备自由选择的权利。由于我国农村劳动力数量多,人均耕地面积少,为了提高农业劳动的收益需要实现规模化生产,除了需要支持农村剩余劳动力向二三产业转移的相关制度政策,为规模化生产创造条件,还需要考虑到流转土地的这部分农民能够长期稳定的从事规模化生产经营,这需要土地流转政策和规模化生产经营等相关政策的支持。

第二,有序引导城乡劳动力双向流动的政策。长期以来,由于我国农村青壮年劳动力外流,农村空心化、农业从业人员老龄化问题已经引起了社会各界的高度关注,为了保障农业后继有人,需要出台鼓励和吸引年轻劳动力,尤其是农村两后生、大学生、退伍军人、返乡农民工等从农的政策。

第三,鼓励农民参与教育培训的政策。在终身学习和学习型社会建设的背景下,任何一种职业、任何一个人都需要不断学习,我国农民长期依靠经验种地,自给自足,已经习惯了将农业作为生计而非职业发展的追求,学习意识薄弱,这就需要相关政策的刺激与宣导,让农民看到科技种田的利益,激发学习的积极性。

第四,完善农民培训投资政策。经费问题是农民职业化培训的基础,但在实践中仍然存在经费投入不足、投入主体单一等问题。我国的农民培训经费主要来自政府拨款,农民培训属于公共产品,政府是主要投资主体,但我国幅员辽阔,东西地区经济发展水平差异大,这就导致有些地方财政经费不足,无法及时足额保证农民培训经费,为了确保农民职业化进程中有充足的经费投入,应继续健全经费投入制度。一是急需将现有的种类繁多的农民培训经费整合,将分散的农民培训经费集中在一个部门进行统筹分配,使有限的经费发挥最大效益。二是专款专用,不管是农民创业培训,农民工技能培训还是新型职业农民培训,都应在年底做好下一年在农民培训师资聘请、农民参训误工补贴、农民培训资料印发等方面的经费预算。三是鼓励农业企业和社会资金参与农民培训项目,以弥补农民培训经费的不足。四是监督经费的使用,保证“把钱用在刀刃上”,以县为单位组建第三方农民培训经费使用监督管理领导小组,监督经费的合理使用。

(三)农民职业化需要健全的教育培训体系提供支撑

职业教育培训是最直接、最有效的促进农民人力资本开发和积累的路径,因此,要成为一个职业农民或者加速农民职业化进程,就必须基于职业教育培训路径。发达国家经验表明,要想成为一名农民,需要获得相关教育和工作经验,需要通过认证、注册继续教育等过程。比如日本,农民一般出生于家庭农业企业或农场,他们通过观察和亲身体验从小就获得农业经验,而且作为农场的继承者虽然一出生就明确了职业方向,但他们仍需要进入完善的农民教育培训体系接受教育培训,学习与农场生产经营管理有关的知识,达到从业标准之后才能接管农场[16]。而同样具有“世袭”特征的我国农民则是想方设法“跳农门”,留在农村真正从农的年龄普遍偏大、素质偏低。教育培训是快速提高农民人力资本水平,加速农民职业化的有效途径,然而现有的农民教育培训普遍存在两方面问题,一是涉农院校、涉农专业毕业生从农意愿不强;二是现有的农民培训内容、方式和时间等不符合农民实际需求、农民参训积极性不高、培训效果不理想,教育培训未能在农民职业化过程中发挥应有的作用。因此,需要尽快构建完善的农民职业化教育培训支持系统,为实现乡村振兴培育更多高素质新型职业农民。

由于高学历、高素质化和高技能化等人力资本特征是职业农民的标志,是影响农民职业化的重要因素。因而该教育培训支持系统需整合各地农广校、职业院校、农技推广部门等资源,既能为农业生产经验丰富、年级偏大的“老农”提供农业政策、农业生产新技术和新型职业农民综合素质提升等培训;又能为返乡农民工、退伍军人、农业创业者等“知识农民”提供农业创业政策、农业生产、经营、管理知识和技术培训以及学历提升;也能为处于不同阶段的创业农民提供土壤、水资源、农业生产技术等多方面的科技和技术咨询服务,及时有效地解决农民生产、经营、管理和创业过程中遇到的问题。总之,该体系是一个能够满足不同层次农民对技能、科技、学历和素质提升的多样化要求,是符合复杂多变的农业生产,能有效解决农民生产经营过程中遇到的困难,促进农民职业化进程的农民教育培训系统。

参 考 文 献

[1][4]央广网.《全国新型职业农民发展报告》出炉!你想知道的都在这里[EB/OL].(2018-10-28)[2020-01-02].http://country.cnr.cn/gundong/20181028/t20181028_524397674.shtml.

[2]人民网.《2019年全国高素質农民发展报告》发布:去年培养高素质农民90万人[EB/OL].(2019-10-31)[2020-01-02].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1648872204162833003&wfr=spider&for=pc.

[3]农业部关于印发《“十三五”全国新型职业农民培育发展规划》的通知[EB/OL].(2017-01-09)[2020-01-02].http://www.moa.gov.cn/nybgb/2017/derq/201712/t20171227_6131209.htm.

[5]顾明远.教育大辞典:增订合编本(下)[M].上海:上海教育出版社,1998:2155.

[6]王爱国.国家审计职业化的内涵、障碍和途径[J].审计研究,2016(1):29-35.

[7]奂平清,何钧力.中国农民职业化现状及其影响因素——基于中国综合社会调查(CGSS2010)的分析[J].武汉大学学报:哲学社会科学版,2015(4):120-128.

[8]童洁,李宏伟,屈锡华.我国新型职业农民职业化一般发展指数研究[J].财经问题研究,2018(5):75-81.

[9][11]石邦宏.职业素养[M].北京:金城出版社,2018:16-23.

[10]Spence, M. Job Marke Signaling[J]. Quarterly Journal of Economics,1973(8):355.

[12]Suzanne, R, Hawley. Generating Social Capital Through Public Health Leadership Training: A Six-year Assessment[J].Health Educ. Res,2012(4):671-679.

[13]宋新乐,朱启臻.新型职业农民的职业精神及其构建[J].西安交通大学学报:社会科学版,2016(7):111.

[14]新华网.农村经济持续发展乡村振兴迈出大步——新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之十三[EB/OL].(2019-08-07)[2020-01-02].http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-08/07/c_1210232099.htm.

[15]杨秀丽.新生代农民工职业化研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2014:49.

[16]洪仁彪,张忠明.农民职业化的国际经验与启示[J].农业经济问题,2013(5):88-112.

Abstract ?With the increasing of urban-rural interaction in China, the rural labor force has the initiative of career choice. Farmersprofessionalization refers to the dynamic change process of farmers from non-specialization to specialization, finally realize specialization. Its essence is the process of improving farmershuman capital, social capital and professional spirits. The level of farmersprofessionalization is an important factor in the rural revitalization and modernization. Therefore, It is an effective guarantee to build a social support system including laws and regulations, policy system and education and training to accelerate the realization of farmersprofessionalization in China.

Key words ?farmer professionalization; new professional farmers; social support

Author ?Lv Limin, associate professor of Jiangsu University of Technology (Changzhou 213001), doctoral candidate of East China Normal University

- 论修改《体育法》的目的、原则与取向

- 欧洲体育教育热点问题与研究进展

- 我国体育硕士专业学位研究生教育的问题与改革

- 体育教师的职业特性及其对体育教师专业化的启示

- 高校公共体育教师的“导学”理念

- 大学羽毛球“慕课+翻转课堂”教学模式的构建与应用

- 《运动生理学》精品课程建设的实践与思考

- 让“体教结合”走向“体教共生”

- 中小学体育教学异化现象审视

- 论体育教学改革的本分恪守

- “体医融合”下我国学校体育的发展

- 对我国儿童青少年体育健身评估的反思与展望

- 绿道体育与城市生态环境耦合及其路径

- 中美体育经纪行业比较

- 美国城市精明增长干预公共健康的镜鉴

- 美国城市社区体育供给模式及其启示

- 体育治理结构的域外经验与中国镜鉴

- 国家治理视角下体育社会组织的治理

- 全民健身治理现代化的机遇、挑战与路径

- 中国竞技体育改革走向管窥

- 西方健身文化的历史演进

- 振动训练对技巧啦啦操运动员核心稳定性的影响

- 大学生不良步态的生物力学特征及影响因素

- 优秀短道速滑运动员竞技能力网络结构的建立和特征

- 中国学生体育学科核心素养框架体系建构

- broadminded

- broad-mindedness

- broadmoney

- broad money

- broadnesses

- broads

- broadsheet

- broadside

- broadsided

- broadsides

- broadsiding

- broadwise

- brocade

- brocaded

- brocades

- brocading

- broccoli

- broccolis

- brochure

- brochures

- broil

- broiled

- broiler

- broilers

- broiling

- 性格原素

- 性格和平宽厚

- 性格器识

- 性格器量

- 性格坚强高傲,刚直不屈

- 性格外向:外倾(态度、行为方式表现出的心理特点

- 性格外柔内刚

- 性格奇特,见多识广

- 性格好

- 性格孤僻,很少与人交往

- 性格小说

- 性格开朗

- 性格或气质纯正平和

- 性格执拗或倔犟

- 性格是使得人物去做这种那种行为的东西

- 性格正直;直爽

- 性格气质

- 性格沉静,不多说话

- 性格泼辣、举止大胆奔放像男子的女孩子

- 性格深沉严谨,很少说话

- 性格清高,与众不同

- 性格温和

- 性格温和,容易接近

- 性格爽朗

- 性格特异,不同常人