赵雨 宫政

摘 要:“80后”农业人才是我国新型职业农民群体中的新生力量,其职业素养状况关乎到我国农业经济的发展速度和农业现代化进程。运用访谈法对三位“80后”新型职业农民的职业素养进行叙事探究。结果发现,虽然三位访谈对象的职业素养呈现良好的发展现状,但在其职业素养养成过程中存在些许阻碍。为进一步提升“80后”新型职业农民的职业素养,提出三点建议:构建培育支持体系、创新培育内容及形式、搭建同辈群体交流平台,旨在充分发挥年轻一代新型职业农民的辐射带动作用,解决我国农村“谁来种地”“如何种地”的问题。

关键词:“80后”新型职业农民;职业素养;叙事探究

基金项目:国家社会科学基金“十三五”规划2016年度教育学青年课题“新型职业农民成长轨迹与培育路径的实证研究”(项目编号:CKA160232)

作者简介:赵雨,女,曲阜师范大学职业与继续教育研究院2018级硕士研究生,主要研究方向为成人教育基本理论;宫政,男,曲阜师范大学职业与继续教育研究院2017级硕士研究生,主要研究方向为成人教育基本理论。

中图分类号:G720? ? ? ? ? ? ? 文献标识码:A? ? ? ? ? ? ? 文章编号:1674-7747(2020)06-0078-07

自2012年以来,历年的中央一号文件均对“新型职业农民”的培育工作做出了指示。党中央将培育新型职业农民作为一项战略性任务,希望培育大批专业化、职业化的农业精英,为我国粮食安全和农业经济的可持续发展提供充足的人力资源。职业素养是人们通过职业活动所体现出来的一系列品质,一般包含职业精神、职业道德、职业意识、职业习惯、职业技能等方面的内容,如忠诚、敬业、爱岗等[1]。因此,提升新型职业农民的职业素养可有效激发年轻群体“爱农”“尚农”的乡土情感,有助于解决我国农村所面临的“谁来种地”“如何种地”的困境。查阅相关文献后发现,诸多学者对职业素养的研究仍聚焦于教师与学生两大群体,而有关新型职业农民职业素养的学术成果却寥寥无几。基于此,本研究通过叙事探究法对三位“80后”新型职业农民的职业素养现状进行深度剖析,以挖掘影响其职业素养养成的因素,并提出促进“80后”新型职业农民职业素养提升的对策和建议。

一、新型职业农民职业素养提升的时代诉求

新型职业农民正逐步在引领农村新风尚、完善农村基础设施建设以及促进农村经济发展中占据主导地位。《“十三五”全国新型职业农民培育发展规划》的目标是到2020年培育2 000万新型职业农民。随着这类农业从业群体数量的日益扩大,提升其职业素养无论是对于新型职业农民个体还是对于我国农业现代化发展均有重要的现实价值。

(一)职业素养是保证个体职业生涯可持续发展的核心动力

习近平总书记曾用“爱农业、懂技术、善经营”九个字精准地总结了新型职业农民的职业特征,涵盖了个体的职业知识、职业技能与职业态度等多重要素。随着经济全球化和农业现代化的快速发展,我国传统农业面临着巨大的变革压力,这也意味着新型职业农民的职业风险在不断加大。从农业技术的应用上看,农机设备的升级虽极大地提高了农业生产率,但对个体的技术操作能力提出了更高的要求。此外,从农业资本的投入上看,农业的投入资金大且回收周期长,一旦遭受自然灾害或是个体对市场需求信息判断失误,将造成个人难以承受的经济损失。对新型职业农民职业素养进行培育,可塑造其职业态度,提升其抵御农业风险的能力,促进其职业生涯的可持续发展。

(二)职业素养是推进新型职业农民队伍正规化建设的必备要素

受中国千年传统小农经济的影响,在提到“农民”“农业”等字眼时,大部分人脑海中会不自觉地浮现“贫困”“落后”等形象。传统思想的束缚及城镇化进程的加快导致愿意从事农业的年轻人越来越少,这加剧了务农人口老龄化的现象。对此,国家通过宣传引导、资金补助等多种方式积极推进新型职业农民培育工程。新型职业农民应具备责任意识,保持对社会、对他人、对生态环境负责的态度[2]。这是新型职业农民职业素养的重要体现,也是“新型职业”的重要内涵。重视新型职业农民群体的职业素养,有利于转变社会对其身份的认知,进一步凸显其职业属性,这对于深入落实乡村振兴战略和推动城乡一体化发展具有重大的促进作用。

(三)职业素养是促进我国农业现代化转型升级的力量源泉

人的现代化是指人的个体现代化,是人的现代性发生、发展和实现的现实活动,包括人的价值观念、思想道德、知识结构、行为方式由传统性向现代性的转变,也是由传统人向现代人的转变[3]。我国正处在传统农业向现代农业转变的时期,与此同时,传统农业工作者也正在向现代农业工作者转变。新型职业农民培育工程的根本目的就在于培养现代人,不仅要培养“个体化”的现代农民,还要培养“群体性”的现代农民,以为我国新农村的建设提供具有现代思维、意识的农业人才。因此,有目地、有计划地提升新型职业农民的职业素养,使他们获得新知识、新思想与新技能,这既是新时代开展新型职业农民培育工作的重要一环,也是我国农业产业转型升级的关键一步。

二、“80后”新型职业农民职业素养的研究设计

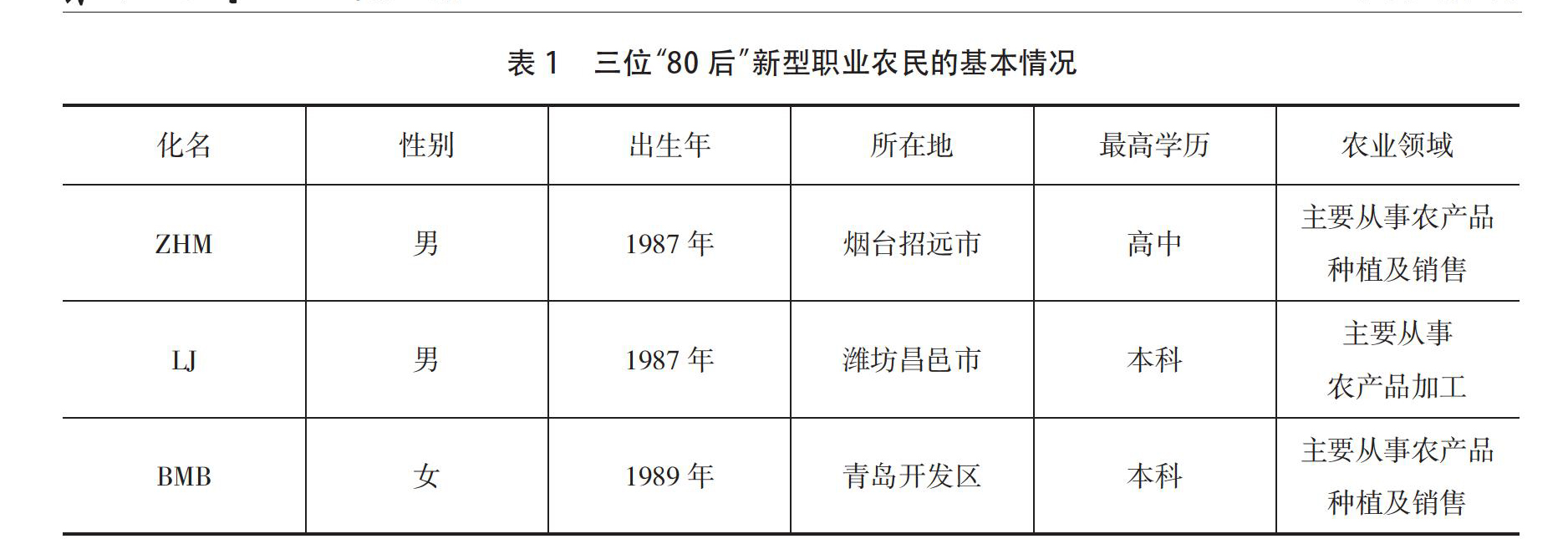

1.本文的研究对象是“80后”新型职业农民。该群体是出生于二十世纪八十年代的一辈,他们是成长于改革开放、教育扩张及独生子女等多个政策下的一代,复杂多样的成长环境赋予了他们鲜明而独特的时代特征。毋庸置疑,“80后”农业人才是我国新型职业农民中的“朝阳”群体,是我国农业发展中重要的劳动者,但该群体在农业人口中所占比例并不高。考虑到上述情况,笔者通过目的性抽样选取了三位性别、学历、地区均不同的新型职业农民(具体见表1),希望通过对三位研究对象的职业成长历程进行深度探究,以掌握其職业素养的发展现状,并深入剖析影响新型职业农民职业素养养成的因素。

2.本文的研究方法为叙事探究。叙事作为一种理解人类经验的重要方式,因其能够接近、揭示社会生活的“真相”,关注普通个体、“小人物”的思想与行为,揭示被理论话语所遮蔽的人类经验的故事性特征而受到人们的青睐,并逐步成为人文社会科学领域的“显学”[4]。叙事探究作为一种质性研究方法,可以挖掘到深层次的资料,因而适用于本研究,用以详细地描述出三位研究对象职业素养提升的自然历程及其影响因素。本研究主要采用半结构化访谈形式,借助灵活的访谈提纲,合理把控访谈的节奏与进程,为收集充足的事实资料服务。笔者与每位访谈对象建立起良好的关系后进入访谈现场,在征得对方同意的前提下进行录音,以保证访谈资料的客观性与完整性,为后续文本的整理与分析提供详实的资料。

三、“80后”新型职业农民职业素养的研究发现

(一)职业情感

三位研究对象的职业情感经历了由“被迫务农”到“义无反顾”的过程。情感是人类生命的本质力量,是人类创造力的源泉,缺乏情感的人犹如没有发动的机器,只有冰冷的外壳,缺乏生机和活力[5]。对于新型职业农民来说,职业情感是他们对农业这一行业能否满足其自身需要而产生的态度体验,这是他们从事农业生产的最初起点与最终归宿。三位“80后”新型职业农民虽有较强的政策敏感性及勇于挑战的精神,但他们最初选择从事农业生产更多地是因为“被迫务农”。

ZHM曾在浙江某高校学习机械设计专业,他说:“数控车床加工这种专业,在农村根本就不实用,因为这些东西根本就用不到。”他虽对自己所学专业不感兴趣,却深受浙江地区小加工厂经营模式的影响,在大二时便选择退学回家自主创业,其创业经历可谓是“一波三折”。他相继从事了加工苹果纸袋、批发水果、加工纸箱的工作,但并未获得理想的收益,均以自动放弃而告终。直到2014年,在苹果市场需求上浮、亲戚的引荐及农广校的帮助等多重因素的影响下,他承包了50亩地,开始从事苹果的种植工作。随后,ZHM在参加新型职业农民培育工程中了解到电商的概念,进而学习如何运营淘宝店铺。2015年的10月18日,他卖出第一单产品;2016年,其年度营业额已达500万;而到2017年,其年度营业额更是直逼5 000万,可见其收益之高。

作为同龄人的LJ,在大学毕业后,先在私企工作,后又考取了事业编。在一次偶然机会,他发现种植生姜具有较高的利润,于是放弃了手中的“铁饭碗”,开始从事农业种植工作,并在亲友的介绍下参加了新型职业农民培育工程,成为当地第一批青年农场主中的一份子。现如今,LJ的农业园区已颇具规模,并实现了种植、储存、加工、销售一条龙。在被询问到“如果可以重新来一次,是否会再次选择这个行业”时,他表示:“还会回来干,而且,我回来再走这条路的时候,会走得更好。”

BMB是访谈对象中的唯一一位女性新型职业农民。她为满足父亲“子承父业”的心愿,边兼顾家庭农厂的经营,边从事公司的会计工作。因受到来自家庭方面的帮助较大,其从事农业生产经营的历程较为顺利,经营收入的来源也更具多元化。虽然女性这一身份赋予了她认真、细心等特质,但她表示:“对于女孩子来说,还是希望有人陪伴,男孩会比女孩更有冲劲”。

通过分析三位“80后”新型职业农民的访谈数据可知,他们选择务农的原因并不是由深厚的乡土情怀所驱使,更多地是被农业生产所带来的经济利润所吸引。同时,超前的职业理念、一定的经济基础、家人的理解与帮扶是三位新型职业农民职业素养提升的“助推器”。

(二)职业技能

三位研究对象的职业技能经历了由“技不如人”到“游刃有余”的改变。职业技能是指在职业分类基础上,根据职业的活动内容,对从业人员工作能力水平的规范性要求[6]。新型职业农民是与医生、律师等同样具有专业性、独特性、职业性的群体,也属于高技能人才。三位年轻的新型职业农民所学专业与农业无关,且在农业技术与经验上无法与传统农民相比,却在各自的农业生产领域获得了良好发展。在此背景下,分析三位“80后”新型职业农民职业技能的提升过程,对广大务农人员、培育工作者、成人教育研究者來说具有重要意义。

ZHM具有不懈求索与大胆创新的精神,能将互联网思维引入现代农业的生产和销售之中。随着市场竞争的加剧,如何在众多电商中脱颖而出,成为他亟待解决的问题。他深知“术业有专攻”的道理,为了更好地促进农业正规化发展,他先后成立了种植、运营两支工作团队。一部分人负责苹果的种植、发货等工作,类似于“农业合作社”的组织形态,有时还会聘请一些熟识的新型职业农民来指导,同时进行农业信息和经验的交流;另一部分人负责整合全国各地资源,并进行淘宝的推广宣传等工作,主要工作人员包括运营总监、美工与客服等同龄人,其办公地点设在浙江,可以较好地与阿里总部进行沟通学习,这不仅满足了生鲜产品特殊的销售需求,还有助于打破农产品销售的时空限制。可以说,ZHM的农业种植与网上营销技能主要是在同辈群体的帮助下逐步提升的。

LJ在2012年刚接触农业领域时,便投入了大量的资金进行规模化种植,这也使他在当时面临着巨大的投资风险,稍有不慎,便会遭遇“破产”。对此,他通过参加培育机构开设的课程、田间课堂及实践活动来弥补自己职业技能上的不足,不断地丰富自己的农业经验与知识。同时,国家政策与银行信贷等外部环境的改善,也为其后续的职业技能提升和农业发展提供了更为广阔的空间。例如,地方的行政审批、办理手续等都对新型职业农民实行“一路绿灯”,部分项目还实行免税政策与“先进后补”的政策。又如,部分银行对新型职业农民提供利率较低的贴息贷款,以减轻新型职业农民的经济负担。目前,LJ的农业生产基地已建成了专门的技术检测实验室,为其后期的农业发展提供了完备的基础设施。通过上述描述得知,外部环境的改善是LJ职业技能提升的主要因素。

而BMB表示,作为一个农业新手,对于任何农业知识,如打药的比例、修枝的时间,都要从头学起,直到“下面的工人没法忽悠你”的时候,这才算是真正的懂了。除了学习基本的种植技术外,她还积极与外部世界建立联系。具体来说,她经常浏览农业网站、农业APP、甚至主动给政府相关部门打电话,通过多渠道收集并筛选出对自己有用的信息。在产品销售上,她主动联系一线城市的客户,将多级的经销变为直销,目的是为获取更大的利润。在项目开发上,她向国家政策靠拢,开发新的产业链,如我国教育部提倡中小学开展社会实践活动,她便在自己的产业园开发研学旅行项目,打造了具有自身特色的产业品牌。通过上述描述发现,BMB个体能动性的发挥是其职业技能提升的关键因素。

三位“80后”新型职业农民在由“农业新手”向“农业专家”的成长过程中经历了重重磨练,他们职业技能的发展均是个体内部因素与外部环境因素共同作用的结果,不过是各有侧重而已。其中,个体的性格、认知及对未来美好生活的向往等属于内部因素,具有内发性与主动性等特点;而同辈群体、培育机构及国家政府部门的扶持则属于外部因素,具有支持性与辅助性的现实意义。

(三)职业理想

三位研究对象的职业理想由“混沌不清”到“有的放矢”发生了巨大的改变。职业理想是个体基于自身的职业兴趣、职业能力和职业情商等因素评估的基础上,对自己未来所从事的职业所希望达到的一种预期目标[7]。新型职业农民的职业理想反映了个体的价值取向与职业追求。三位“80后”新型职业农民的受教育程度较高,对新事物的接受能力较强,且善于运用信息技术,在长期的农业生产中逐步明晰了自己的职业理念,合理规划了其未来职业发展的目标与方向。

三位“80”后新型职业农民均以农业种植业为始,与传统农民不同,却不以此为终,他们三人都注重生产经营模式上的“深度”,而非“广度”。例如:ZHM会借助于农业APP,为人口密集的小区提供上门服务,将农产品的线上销售与线下销售相结合;LJ逐渐脱离种植业,全面转变为农产品加工业,实现与种植户的互惠双赢;BMB在注重网上销售的同时,逐步开拓观光农业、休闲农业。总而言之,三位农业精英打破了传统的农业经营模式,他们更加注重网络销售、农产品的深加工、农业与其他产业的结合,力求打造多样化的农业生产经营模式。

四、“80后”新型职业农民职业素养提升的对策与建议

通过上述分析可以发现,三位“80后”新型职业农民乐于接受新鲜事物,善于运用新技术,敢于创新经营理念,可以说是一群具有良好职业素养的新生群体,是我国农业现代化生产的主力军。但是,笔者在调研过程中也发现了不少问题,如农业生产者的投入大、农广校的培训内容缺乏针对性、对新型职业农民培育工程的宣传力度较低等,而这一切均是我国新型职业农民职业素养提升路上的“绊脚石”。基于研究所得与现实考察,笔者提出以下三点建议,阐述了如何为我国“80后”新型职业农民的职业素养养成营造良好的培育氛围,以期为相关部门政策的制定与实施提供合理的理论参考。

(一)构建“80后”新型职业农民培育支持体系

新型职业农民培育工程关系到社会各界的利益,其培育工作的顺利开展需要政府、银行、高等院校等多方的协助。(1)政府部门应增加资金投入。农业生产的周期性较长,且容易受自然灾害的影响。依据“80后”新型职业农民个体的经营规模、产业类型,政府提供不同层次的资金,这有利于调动年轻人从事农业生产的积极性。(2)政府还需完善政策服务。新型职业农民培训是一个系统工程,要保障其顺利进行就要有相应的保障体系,如法律与政策保障体系、经费投入保障体系、质量监控保障体系等[8]。具体举措包括深入完善土地流转政策及出台相关法案,以帮助新型职业农民进行规模化、组织化经营,缓解年轻务农群体的创业压力。(3)银行部门可将新型职业农民的资格证书与贷款利息相挂钩,并分为不同的等级,在最大程度范围内减少新型职业农民的资金压力。(4)媒体部门既要利用传统的广播、电视、报纸等媒介积极宣传新型职业农民培育工程,还要充分利用现代互联网技术,比如在微信公众号上推出“最美新型职业农民”等内容,使更多民众了解新型职业农民培育工程。(5)“80后”新型职业农民普遍拥有中高等教育学历,其接受和掌握农业知识、技术的速度较快,因此,高等院校可以通过开设公共选修课,编选教学课本及研发新品种、新技术等方式充分发挥其教学、科研及服务社会三大职能,为促进大学生就业和我国农业经济的发展做出贡献。

(二)创新“80后”新型职业农民培育内容及形式

“80后”新型职业农民是一个来源复杂、背景多样的特殊群体,具有不同受教育程度及工作经验,所以对其职业素養的提升工作更需要做到“因人而异”。在培育内容上,其一,要继续讲授有关农业生产管理、经营理念、经营方式、市场营销、电子商务等方面的知识,以丰富务农人员基本的农业知识与技能。其二,要传授我国优秀传统文化的现代价值。中华民族能够历经千年风霜而更加坚韧,根本原因就在于我国传统文化的持久涵养。因此,要深挖中华传统文化中的优秀元素,对其进行“古为今用”的讲解。可将“三年视敬业乐群”“敬事而信”“言忠信,行笃敬”等传统思想引进课堂中,培养新型职业农民的敬业爱岗精神。其三,要开设适合女性新型职业农民的课程,如插花课、刺绣课、及心理辅导课等,对女性农民增加人文关怀。在培育形式上,首先,借助互联网、云计算、大数据等现代信息技术,开展线上教学,使新型职业农民能够利用碎片时间进行学习,避免因农忙、工作等因素耽误学习的进程。其次,注重对新型职业农民进行实践性教学。新型职业农民的经验主要是在实际操作中逐渐积累起来的。因此,农民个体在学习完理论知识后应再深入到田间地头进行实践,同时,教师还需对此给予及时的反馈,以全方位地提高新型职业农民的职业素养。

(三)搭建“80后”新型职业农民同辈群体交流平台

同辈群体是非正式的首属群体或初级群体,指年龄与社会地位相近者的结合体,其群体成员在年龄、心理特点、兴趣爱好和社会地位等方面都比较相近,并经常在一起进行直接的交往与互动,如交际圈、沙龙活动、社团等,都是这类群体的活动类型[9]。向同辈群体学习成为大多数“80后”新型职业农民提升职业素养的重要途径。具体来说,要鼓励新型职业农民之间开展知识传授、技术交流、政策分享等活动,这种相互交流活动有助于激活农民个体的“惰性知识”,实现个体知识的重塑。与此同时,同辈群体间的频繁交流较容易产生社会性比较、观察学习及相互认同等氛围,从而形成较强的群体凝聚力与融入感。同辈群体对“80后”新型职业农民具有较强的群体庇护作用,是新型职业农民提升职业素养的关键社交圈。因此,搭建“80后”新型职业农民专属的信息交流平台具有重要的现实意义。一方面,要借助于传统的“座谈会”和“交流会”,即通过正式活动的交流,扩展自己的朋友圈,扩宽自己的职业视野。另一方面,要借助现代网络手段,运用微信、QQ等社交软件组成“80后”新型职业农民学习群,为其构建协作学习环境,以实现农业信息的即时分享与交流,有效规避农业危机。

参考文献:

[1]王杨.职业素养教育:当为、必为、可为[J].职教论坛,2016(8):14-18.

[2]康红芹.新型职业农民:概念辨析与内涵新解[J].当代职业教育,2018(5):4-8.

[3]郑永廷.人的现代化理论与实践[M].北京:人民出版社,2006:11.

[4]何爱霞.专业社会化图景[D].上海:华东师范大学,2010.

[5]张意忠.论教师职业情感的生成与培育[J].高等教育研究,2010(5):56-61.

[6]陈灿军.加强高职人文教育与职业技能培养的相融性研究[D].长沙:湖南师范大学,2014.

[7]张继延,万勇华.试论职业理想及其实现途径[J].学校党建与思想教育,2010(35):77-78.

[8]郭耿玉.乡村振兴背景下新型职业农民培训保障体系研究[J].职教通讯,2019(13):45-50.

[9]朱安安.同辈群体对大学生价值观影响的社会学研究[J]. 广东教育学院学报,2000(2):23-29.

[責任编辑? ? 曹? ?稳]

A Narrative Study on the Improvement of the Professional Quality of the "Post-80s" New Type of Professional Farmers

ZHAO Yu, GONG Zheng

Abstract: The "post-80s" agricultural talents are the new forces in the new type of professional farmers in China. Their professional quality is related to the development speed of agricultural economy and the process of agricultural modernization. This paper used interview method to explore the professional accomplishment of the three "post-80s" new-type professional farmers. The results showed that although the three interviewees' professional quality shows a good development status, there were some obstacles in the process of their professional quality development. In order to further improve the professional quality of the "post-80s" new vocational farmers, three suggestions were put forward: to build a cultivation support system, to innovate the contents and forms of cultivation, to build a peer group communication platform, in order to give full play to the radiation and driving role of the young generation of new vocational farmers, and to solve the problems of "who will plant the land" and "how to plant the land".

Key words: the "post-80s" new type of professional farmers; professional quality; narrative study

- 论湖北花鼓戏唱腔及打击乐的演变

- 一切艺术手段都是为剧中人服务

- 浅谈戏曲剧目角色分析与表演

- 创新舞台展现方式——解构曹禺话剧《原野》中的金子

- 浅谈高水平特色校园舞台剧的育人功效

- 浅析陈栩传奇《桃花梦》受《红楼梦》的影响

- 异曲同工之妙

- 《天边外》人物命运悲剧的潜意识探析

- 中国民间杂耍“绳技”艺术的流传考释

- 二十世纪初世界主义思潮在中国的传播及影响

- 美国地区剧院对我国地方剧院经营管理的启示

- 影视表演对于动画创作中动作指导的重要性

- 黑色幽默与脉脉温情

- 浅谈VR拍摄中取景内容的选择

- 王家卫电影中的表义符码化

- 传统文化中动漫人物服饰设计应用研究

- 电竞题材小说改编影视剧视觉表达差异及原因探析

- 论综艺节目的公益表达诉求

- 浅析《银河补习班》中的教育思想

- 从《长安十二时辰》到“东方超级英雄”

- 女性主义视域下电影《万箭穿心》中李宝莉的人物形象解读

- 纪录片《蓝色星球2》的创作策略分析

- 从功能对等角度看重庆方言的翻译

- 日本年金问题对中国养老保障的启示

- 《哪吒之魔童降世》中挣脱刻板印象束缚的“三大利器”

- apacs

- a pain

- a pain (in the neck)

- a pain in the neck

- apart

- apart from

- apartheid

- apartheids

- apartment

- apartmental

- apartment block

- apartment building

- apartments

- apartness

- apartnesses

- apatheia

- apatheias

- apathetic

- apathetical

- apathetically

- apathia

- apathias

- apathies

- apathist

- apathy

- 多所思念

- 多才

- 多才丰艺

- 多才多艺

- 多才多艺之典

- 多才多艺的人经受折磨,境遇不好

- 多才多艺的英国短篇小说巧匠

- 多才疾足者得之。

- 多承

- 多承厚爱

- 多拐弯

- 多指乱视,多言乱听

- 多接受别人的意见,弥补自己的不足

- 多提多承

- 多揽这层闲

- 多摔一次跤,多抓一把泥

- 多攀

- 多故之秋

- 多数

- 多数人的意思

- 多数如此

- 多敲两遍锣

- 多敲锣

- 多文为富

- 多文采的样子