梅浩 唐依婷 袁智强

摘要:以GeoGebra动态数学软件为依托,以STEM教育理念为导向,积极挖掘和开发数学教材内容,融入物理、工程等学科内容,运用“6E”教学模式,融入工程设计过程,设计和实施《设计和制作聚光手电筒》一课:基于真实的工程问题,引导学生探究科学现象中蕴含的数学原理,在工程设计中实现知识的迁移运用。由此,得到教学启示:挖掘中小学教材内容,开发本土化跨学科课程;重视跨学科教学模式,培育学生的核心素养;依托信息技术,培养教师的跨学科教学能力。

关键词:STEM教育 GeoGebra “6E”教学模式 工程设计过程

随着人类文明的不断发展,科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)和数学(Mathematics)等STEM领域之间的联系越来越密切,具备STEM领域跨学科能力的人才需求日益增长。因此,《普通高中数学课程标准(2017年版)》要求学生关注数学与其他学科的联系,能够合理地运用数学思维和语言进行跨学科的思考与表达,开展数学的跨学科应用。而《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》也强调要开展信息技术支持的跨学科教学培训,打造一批基于信息技术开展跨学科教学的骨干教师。可见,如何借助信息技术开展跨学科教学活动,以培养学生的跨学科能力,是数学教师面临的一个新课题。

我们以GeoGebra动态数学软件为依托,以STEM教育理念为导向,积极挖掘和开发数学教材内容,融入物理、工程等学科内容,设计和实施了《设计和制作聚光手电筒》一课,以期为教师开发信息技术支持的数学跨学科教学案例提供借鉴。

一、理论基础

(一)“6E”教学模式

“6E”教学模式是对“5E”教学模式的修改和拓展。1989年,美国生物学课程研究团队提出了基于建构主义理论和概念转变理论的“5E”教学模式。这一教学模式共包括5个教学环节:引入(Engage)、探究(Explore)、解释(Explain)、精致(Elaborate)和评价(Evaluate)。

在本课的教学过程中,教师引导学生运用工程设计思维去完成工程设计挑战,工程设计(Engineer)是重要的教学环节。因此,我们将“5E”教学模式拓展成“6E”教学模式,包括情境引入(Engage)、科学探究(Explore)、原理解释(Explain)、工程设计(Engineer)、模型精致(Elaborate)和总结评价(Evaluate)这6个教学环节。

(二)工程设计过程

工程设计过程(Engineering Design Process,简称“EDP”)可用来指导学生面对工程设计的挑战。这一过程有5个步骤,分别是提问(Ask)、想象(Imagine)、计划(Plan)、创造(Creative)和改进(Improve)。EDP的每个步骤都是灵活的,不同的工程师使用EDP的流程可能不同,甚至可能仅使用一两步去完成工程设计。此外,EDP是一个循环的过程,没有固定的起点和终点,可根据需要从任何环节开始,或者只专注于其中的某一过程,或者重复循环。

本课的整体教学流程按照“6E”教学模式进行,而在工程设计环节嵌入EDP,确保教学顺序的合理和教学过程的有序。在传统的学科教学中,学生几乎没有接触过工程学方法论。因此,在本课的教学过程中,我们按照EDP设计了手电筒工程设计步骤的指导表格,将工程设计的流程具体为“提出问题,确定需求”“发挥想象,探究问题”“小组合作,制订方案”和“交流创意,实践创造”这4个环节,引导学生运用工程设计思维,参与到解决工程问题的挑战中。

二、教学设计与实施

(一)情境引入:实物展示,明确任务

在课堂引入阶段,教师首先介绍人类使用工具驱散黑暗的历史,展示生活中不同类型的手电筒实物,然后提出问题:同学们知道手电筒的基本组成部分及其功能吗?

学生观察不同类型的手电筒实物,联系已有的科学、数学领域的知识与经验,如電路的组成、电池的能量、手电筒的构造、光学原理等,在回答问题的过程中,充分展示已有的学习观念,为后续的探究奠定基础。接着,教师交代本课的学习任务:设计和制作一个聚光手电筒。

(二)科学探究:技术支持,发现规律

为了顺利完成设计和制作聚光手电筒的学习任务,学生需要充分了解手电筒的工作原理,掌握必要的实践技能。在这一教学环节,教师利用GeoGebra动态数学软件为学生创设信息技术支持的学习环境,帮助学生理解手电筒反光罩聚光的数学原理,从而实现数学、科学和技术的深度融合。

首先,教师提出问题:观察这些不同类型的手电筒,你能发现它们有什么共同点吗?引导学生观察手电筒实物,通过类比归纳找到手电筒反光罩形状的共同规律——是一个半球面、弧面或者抛物面,建立起手电筒反光罩结构与数学模型之间的联系。

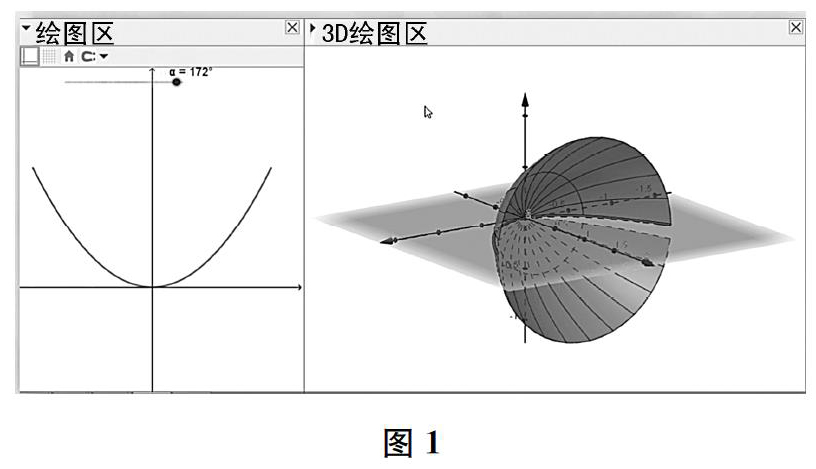

然后,教师引入抛物面的概念,利用GeoGebra的动态演示功能将抛物线绕对称轴旋转180°(如图1),得到抛物面,直观阐释从已知的二维的抛物线到新知的三维的抛物面的变化和联系。

接着,教师提出问题:我们发现,制造商都将手电筒的反光罩设计成抛物面,为什么要制作成这种结构呢?请结合生活经验和物理知识给出你的回答和解释。教师让学生先小组后全班自由表达,尽可能根据已有的知识和经验展示自己的观点,由师生对错误或模糊的观点进行评价和修正。

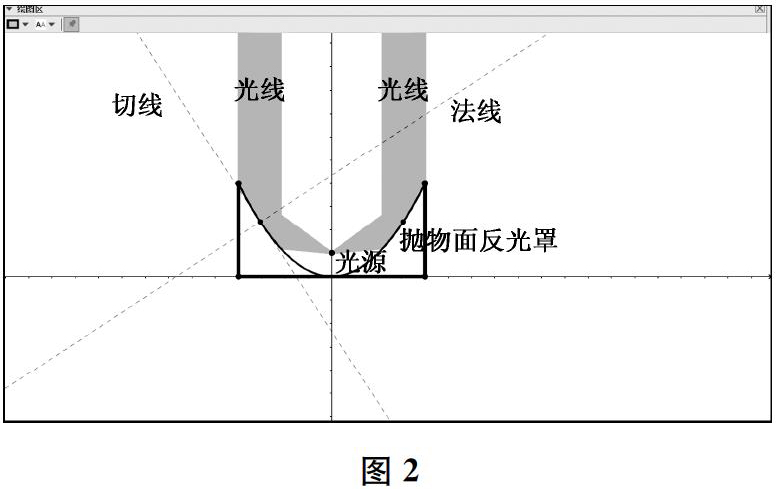

此后,教师让学生在查阅抛物面光学性质及手电筒光源位置等背景知识的基础上,利用GeoGebra开展数学实验探究(验证):建立抛物面模型,观察从手电筒光源(抛物面焦点)射出的光线经过反光罩(抛物面)的反射有什么变化。这样,从科学和数学的视角,深入了解抛物面的反光作用,建立曲线的切线、法线和光线在曲面上反射的联系。首先,从特殊情况出发,只考虑1条光线的反射,然后,利用GeoGebra的动态跟踪功能,调整得到光源从不同角度射出光线的情形(如图2),让学生归纳抛物面的光线反射规律,进而明确:正是抛物面的反光特性使得手电筒实现聚光效果。为保证实验的规范性和客观性,教师引导学生建立规范的数学模型,并允许学生在限制范围内设计不同弯曲程度、不同大小、不同深度的抛物面。

- 基于MOOC的《Web前端设计》课程教学模式探讨

- “互联网+”背景下高校课程编排系统的构建研究

- 高职院校网络课程资源建设与应用

- 云桌面技术在高校计算机实训室建设和管理中的优势及应用前景分析

- 高职计算机教学更新与创新思维模式探讨

- C语言程序设计中多重循环的教学设计

- 计算机网络技术在医学院校教学中的应用研究

- 计算机专业“以学生为中心”的团队教学模式研究

- 浅谈新形势下高校计算机教学管理的探索与实践

- 分层模式下基于SPOC的翻转课堂教学方法研究

- 网络教学平台在高校中有效应用的策略探讨

- 经管专业大数据原理与实践课程建设研究

- 物联网专业实践教学存在的问题及探讨

- 计算机二级考试对计算机基础教学影响的研究

- 工程教育专业认证下的“软件工程”课程改革与实践

- 论多元课程评价视角下的IT素养课程教学改革

- 基于嵌入式开发的智能婴儿床

- 基于UML的电能质量管理系统设计

- 水利工程管理的现状及优化策略

- 一种基于雾计算的物联网应用

- 基于有限元软件ANSYS的活塞杆多场耦合计算与研究

- 基于关联规则的Apriori改进算法的研究综述

- 云时代数据网络系统设计

- 基于塑料袋版的手机壳的模型设计

- 可植入式磁耦合谐振无线电能传输系统研究

- penitence

- penitences

- penitency

- penitent

- penitentiaries

- penitentiary

- penitentiaryship

- penitently

- penitentness

- penitents

- penkinves

- penknife

- penknives

- penlike

- pen name

- pen-name

- pen names

- pennant

- pennanted

- pennants

- penned

- penner

- penners

- pennier

- pennies

- 环饰

- 现

- 现…现…

- 现上轿现扎耳朵眼儿

- 现上轿现扎耳朵眼儿——误了三春

- 现下

- 现丑

- 现世

- 现世之身

- 现世宝

- 现世报

- 现世报儿

- 现世现报

- 现世生苗

- 现世的报应

- 现买现卖

- 现买现卖的小商人

- 现了原形

- 现事

- 现今

- 现付

- 现代

- 现代主义

- 现代乌拉圭民主生活之父

- 现代五项