董苏

摘要:起始课是指章节教学的第一课时,一般来说理论性比较强、内容相对比较枯燥,比较难上;但起始课又非常重要,是章节的开篇,对后续知识的学习起铺垫和引领的作用。“人工智能”作为2018年苏科版初中信息技术教材新增加的内容,它的起始课应通过教材分析明确目标定位,然后进行凸显教学重难点的设计,并结合历史背景、生活实例、软硬件操作、学生思辨等要素具体实施。

关键词:人工智能起始课初中信息技术

2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,其中明确提出了要“在中小学阶段设置人工智能相关课程”。江苏省率先响应,在中小学信息技术教材(2018年苏科版)中增加了“人工智能”的教学内容。

起始课是指章节教学的第一课时,一般来说理论性比较强、内容相对比较枯燥,比较难上;但起始课又非常重要,是章节的开篇,对后续知识的学习起铺垫和引领的作用。“人工智能”作为2018年苏科版初中信息技术教材新增加的内容,它的起始课该如何上?

一、教材分析

教材将“人工智能”的教学内容安排在九年级分册的最后一章——《走近人工智能》。本章共有三节,分别是《认识人工智能》《人工智能的应用》《展望人工智能》。起始课为《认识人工智能》,主要内容是人工智能的基础知识,包括人工智能的发展历程、主要特征和关键技术等。通过本节课的学习,学生应能了解人工智能技术是如何形成和发展的,理解人工智能对人类社会的意义和价值,了解人工智能的含义、特征和关键技术,为后续内容的学习打下基础。从教材的内容来看,本节课更偏重于理论知识,操作性不强,这样的课在计算机教室中教学对教师是一种考验,也对教师的教学设计提出了更高的要求。从学生的学情来看,他们在小学高年段接触过一些人工智能的基础知识,对这部分内容有一定的了解,但不够深入;同时,他们又对人工智能的内容充满好奇,有比较强的学习兴趣和热情。

二、教学过程

为达成教学目标,教师可从感知身边的人工智能技术入手,给学生以直观的认识,然后引出人工智能的概念和发展历程,再通过活动让学生进一步体验人工智能技术,最后引发学生对人工智能的思考。由此,让学生逐步了解人工智能的过去、现在、未来,经历“感知—了解—体验—思辨”的过程。下面结合一次同课异构活动中两位教师对《走近人工智能》第一课时的教学设计与实施具体说明。

(一)情境导入,初步感知

导入环节是一节课的开端和起点。创设的情境能够吸引学生,激发学生的学习兴趣,是偏理论知识教学的重要前提。

比如,创设“阿里巴巴和四十大盗”的故事情境:在讲台上放置一组小电器,包括小台灯、小风扇和加湿器;当教师说出“芝麻开门”的口令时,小台灯、小风扇和加湿器都“自动”打开了;当教师说出“芝麻关门”时,这些小电器又都“自动”关闭了。这里主要用到了智能音箱、智能插座等设备,通过语音控制这些设备的开和关。学生被这样神奇的“魔法”所吸引,激发了好奇心,同时也初步感知了语音识别技术。

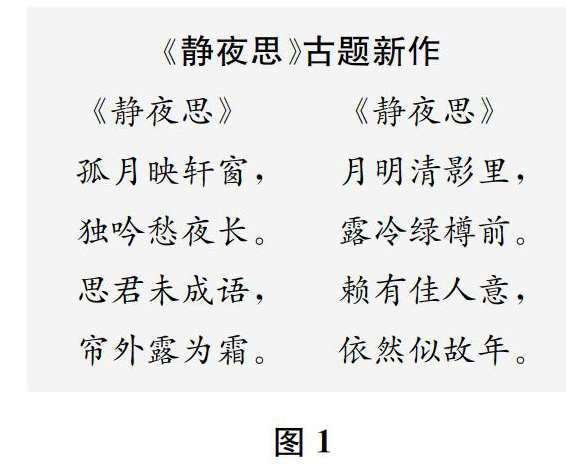

再如,由李白的《静夜思》导入:在屏幕上出示两首新作的《静夜思》(如图1,右边的一首为机器人“九歌”于中央电视台《机智过人》节目现场创作的),告知学生其中有一首不是人类写的而是机器人所“写”,请学生仔细品味并猜一猜哪一首是机器人作品。学生纷纷举手回答,课堂气氛非常活跃。通过这样的情境导入,学生初步感知了人工智能技术的应用,同时也对机器人学习有了初步的印象。

《静夜思》古题新作

《静夜思》

孤月映轩窗,

独吟愁夜长。

思君未成語,

帘外露为霜。《静夜思》

月明清影里,

露冷绿樽前。

赖有佳人意,

依然似故年。

图1(二)新知探究,深入了解

人工智能的起源和发展历程以及人工智能的定义是本节课的重点,以理论知识为主,相对比较枯燥。对此,可以通过播放视频、动画等方式,让学生有直观的认识。

比如,整理、加工这部分知识,用精练的语言呈现“人工智能的诞生、人机大战和人工智能的发展”三个阶段,制作成图文并茂的电子小报,请学生自主阅读小报并完成小测试:

1. 标志着人工智能的诞生。

2. “人工智能之父”是,他提出的被当作判断人工智能的重要标准。

3. 人工智能的发展经历了个阶段。

学生通过阅读小报,发现并总结人工智能的起源、发展以及几个重要事件;通过完成小测试,加深对人工智能发展历史的了解。

再如,播放视频《人工智能改变世界》,从1956年的达特茅斯会议到2016年AlphaGo(谷歌公司开发的围棋人工智能阿尔法狗)在围棋比赛中战胜李世石,完整展现人工智能的发展历程,并引出人工智能的概念。

(三)任务驱动,再次体验

了解人工智能的起源、发展历程和定义之后,接下来的环节是对人工智能技术的再体验和再认识。此时,应该注重学生的亲身参与和操作体验。

比如,设计这样三个活动:(1)与“小爱”智能语音机器人比赛,包括快速计算、诗句问答和查询天气等;(2)与五子棋人工智能程序对弈;(3)体验语音识别和图像识别。

再如,播放自制视频《我的一天》,请学生思考视频中哪些地方用到了人工智能技术——清晨智能音箱的叫早,购买早饭时的扫码支付,驾车外出时的导航,商场购物时的人脸识别,等等。以教师为主角的视频能够有效引发学生的兴趣,生活中的实例也让学生很有认同感。然后,通过三个任务,让学生分别体验语音识别、图像识别和机器翻译,并适时引出人工智能的核心技术——机器学习。

(四)思辨技术,拓展延伸

最后一个环节是对人工智能技术的再认识和再思考,引导学生思考人工智能技术与人类社会的关系,思考人工智能技术的社会价值,思考人工智能技术的发展方向等。这其实是教材第三节《展望人工智能》中的内容,将其放入起始课,是对教材的灵活处理,能使教学过程有始有终,更加丰满。

可以抛出问题引发讨论:人工智能会不会取代人类?它会给人类社会带来哪些影响?重在引发学生的思考,以及对人工智能技术的理性分析——人工智能技术是一把“双刃剑”,要科学合理地运用它为人类服务。

三、教学反思

上好“人工智能”的起始课,首先要明确课程标准和课程指导纲要的具体要求,其次要深入理解教材。在具体的教学设计和实施过程中,还应结合多方面要素。

(一)结合历史的背景

人工智能起始课偏重于理论知识,重点是人工智能的起源和发展历程。这部分内容距学生比较远,可以结合一些历史背景故事来呈现,使之更加形象生动。

比如,介绍计算机(人工智能)之父艾伦·图灵时,可以向学生介绍图灵在二战时期协助盟军破译德军密码的故事,或者播放介绍这段历史的电影《模仿游戏》的片段,激发学生的学习兴趣。

再如,介绍人工智能发展史上具有里程碑意义的达特茅斯会议时,可以同时展示当年参会人员的照片与50年后部分当事人重聚达特茅斯的照片,让学生感受时代的变迁和人工智能的发展。

(二)结合生活中的实例

近年来,人工智能的应用逐步走进人们的生活,学生在家庭、学校、社会或多或少都会对其有一些了解,这些都可以作为人工智能教学的素材。

比如,上文提到的教师自制视频《我的一天》,其中很多都是学生身边熟悉的事例,能够引导学生发现身边的人工智能应用,引发共鸣。

再如,当前很多学校都在建设“智慧校园”——在学校门口安装人脸识别闸机,在班级教室门口安装电子班牌等。这些学生每天都要接触的事物,都可以用作图像识别知识教学的素材,引领学生发掘生活中的人工智能。

(三)结合软硬件的操作

尽管本节课内容以理论知识为主,教师还是可以创造一些让学生操作体验的学习活动。比如,利用现在市面上流行的智能音箱设备,让学生跟智能音箱展开对话、进行比赛,感知和体验语音识别技术。而且,在人工智能技术向各领域渗透的同时,越来越多的人工智能开放平台也纷纷涌现,百度、阿里、腾讯、科大讯飞等互联网企业都建立了自己的开放平台,它们在自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音等方面有着各自的特色。教师可以选择其中的一些开放平台,让学生操作和体验人工智能技术的应用。

(四)结合学生的思辨

在本节课的最后,可以就人工智能的发展做一些延伸和拓展。比如,就“人工智能会不会取代人类?”的问题,组织学生开展辩论。还可以提供一些素材,如著名物理学家霍金曾发出的警告“人工智能可以在自身基础上进化,可以一直保持加速度的趋势,不断重新设计自己;而人类,我们的生物进化速度相当有限,无法与之竞争,终将被淘汰”,引导学生辩证地看待人工智能技术的发展,培养信息社会责任素养。

参考文献:

[1] 張宏,朱彩兰.“人工智能”进课堂,中小学教师该如何教?[J].中国信息技术教育,2019(18).

- 三个和尚

- 翻转垫子

- 从环境的改变到课程的改变

- 我们的探究还要不要继续

- 我是彩虹鱼

- “快餐”与“满汉全席”

- 嗨·唱·跳·玩 文

- “网红”歌曲能用吗

- 近四十年来技术在儿童发展应用领域的研究历程

- 依托CLASS对新手教师师幼互动能力的培养

- 陪伴孩子穿越哀痛

- 死亡是100年的沉睡

- 支持幼儿角色游戏的策略探究

- 促进教师理念更新的教研活动设计

- 大班写生活动中开展借形想象的策略

- 看看你的小白牙

- 四处溜达,怎么办

- 丢手绢:童年的快乐与游戏

- 不一样的蚕宝宝

- 蚕的秘密

- 户外体能大循环活动的实施步骤及要点

- 从“门可罗雀的早点店“说起

- 下战棋(大班)

- 数学活动规则探析

- 在主题活动中关注儿童经验的连续性

- unhorizontally

- unhorned

- unhoroscopic

- unhosed

- unhospitable

- unhostilely

- unhot

- unhotter

- unhottest

- vip

- viper

- viperishly

- viperlike

- viper-like

- viperling

- vipers

- vips

- viral

- virally

- viral marketing

- viralmarketing

- virgin

- virginities

- virginity

- virgin-like

- 辞给

- 辞绝

- 辞翰

- 辞老

- 辞职

- 辞职卸任

- 辞职或免官归里

- 辞职权

- 辞职的婉辞

- 辞职退休

- 辞职金

- 辞职风

- 辞聘

- 辞肝

- 辞脂谢粉

- 辞致

- 辞致雅赡

- 辞色

- 辞花谢柳

- 辞荣

- 辞莺谢燕

- 辞藻

- 辞藻丰富多采

- 辞藻之美

- 辞藻典故词典